- •Предмет и задачи геодезии.

- •Системы координат, применяемые в геодезии.

- •Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.

- •Метод проекций в геодезии.

- •Карта, план, профиль. Определения.

- •Масштаб. Виды масштабов. Точность масштаба.

- •Условные топографические знаки. Классификация.

- •Рельеф местности. Основные формы рельефа и их элементы. Характерные точки рельефа, характерные линии рельефа

- •М етод изображения основных форм рельефа, высота сечения, заложение.

- •Понятие профиля. Методика его построения по линии, заданной на топографической карте.

- •Азимут истинный и магнитный. Склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимут.

- •Линейные измерения. Компарирование мерных приборов. Виды поправок.

- •Методика измерения длин линий мерными приборами.

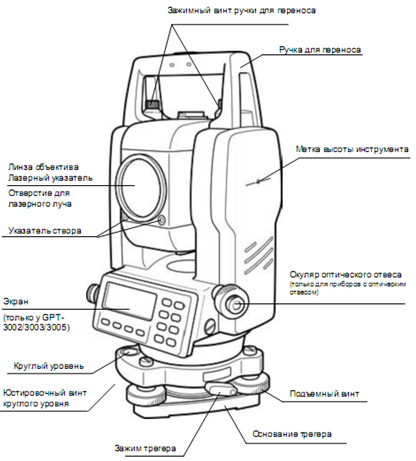

- •Принцип измерения горизонтального угла. Обобщенная схема устройства теодолита.

Принцип измерения горизонтального угла. Обобщенная схема устройства теодолита.

Сначала теодолит устанавливают в рабочее положение, т. е. прибор центрируют над вершиной измеряемого угла, приводят ось вращения теодолита в отвесное положение, устанавливают зрительную трубу «по глазу» и «предмету» и готовят отсчетный микроскоп для наблюдений.

Центрирование выполняют при помощи: нитяного отвеса с точностью 3-5 мм, оптического центрира (Т15, Т5 и др.) или зрительной трубы (Т30), направленной объективом вниз, с точностью до 0,5-1 мм. Приближенное центрирование выполняют перемещением штатива, а точное — перемещением теодолита по горизонтальной платформе штатива при открепленном становом винте.

Установка оси вращения теодолита в отвесное положение выполняют путем приведения в нуль-пункт пузырька цилиндрического уровня подъемными винтами. В результате при вращении алидады пузырек уровня не должен отклоняться от нуль-пункта более чем на одно деление уровня. Установка зрительной трубы «по глазу» и «по предмету» позволяет четко видеть штрихи сетки нитей и наблюдаемый предмет. Штрихи лимба и шкала отсчетного микроскопа также должны иметь четкое изображение.

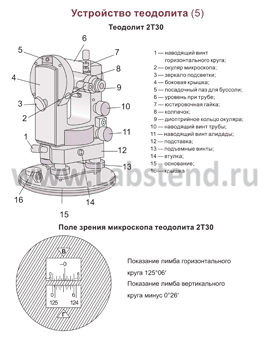

Назначение теодолита. Основные части, винты, оси.

Теодолит – прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов.

Назначение и устройство уровней, нуль-пункт уровня, зрительная труба, отсчетное устройство теодолита 2Т30.

Рисунки

Поверки и юстировки теодолита 2Т30

Поверка1. Ось цил уровня алидады гориз круга должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита. Выполнение:

Установить цилиндр уровень напротив любой пары подъемных винтов

Пузырек в нуль пункт

Поворачиваем на 90 по часовой, и третьим винтом в нуль пункт

Поворачиваем на 180 .

Поверка2. Визирная ось трубы перпендик. к горизонт. оси теодолита.

Приведение теодолита в рабочее положение.

Технология измерения горизонтального угла одним полным приемом.

Технология измерения вертикальных углов. Определение места нуля (МО).

Устройство нитяного дальномера. Определение расстояний по рейке.

Виды нивелиров. Устройство нивелиров с уровнем при трубе. Основные части.

Поверки нивелира с уровнем при трубе.

Классификация нивелирования. Способы геометрического нивелирования.

(с 30 по 34 вопрос) Классификация

В зависимости от точности нивелирование делят на четыре класса: I, II, III, IV, составляющие государственную опорную высотную сеть, и техническое нивелирование, выполняемое обычно при строительстве и при создании съемочного обоснования.

Нивелирные ходы I класса прокладывают по железным и шоссейным дорогам в различных направлениях страны. С целью излучения движения земной коры производится повторное нивелирование ходов I класса не реже чем через 25 лет.

Ходы нивелирования II класса образуют полигоны с периметром 500—600 км, опирающиеся на пункты нивелирования I класса. Нивелирование II класса прокладывают преимущественно по железным, шоссейным и улучшенным грунтовым дорогам, а также вдоль больших рек.

Нивелирование I и II классов, примыкающее к морям, связывают по высоте с морскими водомерными постами (мареографами). Нивелирные ходы I и II классов прокладывают в прямом и обратном направлениях.

Ходы нивелирования III класса прокладывают между пунктами I и II классов, причем нивелируют их в прямом и обратном направлениях. Нивелирование IV класса является сгущением нивелирной сети III класса и служит непосредственным высотным обоснованием для топографических съемок.

Для решения различных задач инженерного характера, например при строительстве городов, крупных поселков и промышленных предприятий, инженерных сооружений (гидроэлектростанции, водопровод, канализация, оросительные и осушительные системы и др.) допускается проложение нивелирных ходов II, III и IV классов по схеме, удобной для строительства, но с обязательной привязкой к государственной нивелирной сети, чтобы обеспечить проложение всех нивелировок в стране в единой государственной системе высот.

Способы.

Геометрическое нивелирование выполняется горизонтальным лучом визирования. Перед нивелированием точки на местности закрепляют колышками, костылями, башмаками, на которые устанавливают вертикально нивелирные рейки. Место установки нивелира для работы называют станцией, а расстояние от нивелира до рейки - плечом нивелирования.

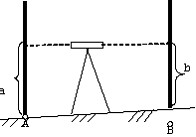

Различают два способа геометрического нивелирования: из середины и вперед. При нивелировании из середины (рис.30а) нивелир устанавливается примерно на равных расстояниях от реек, поставленных на точки А и В, а превышение вычисляют по формуле:

Рис.30. Способы геометрического нивелирования:

а - из середины; б – вперед

h = a - b,

где а и b - отсчеты в мм по рейкам, установленным соответственно на задней по ходу движения при нивелировании и передней точках.

Знак превышения h получится положительным, если а больше b, и отрицательным, если а меньше b. Если известна высота НА задней точки А, то высота передней точки В

НВ = НА + h.

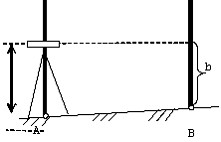

При нивелировании вперед нивелир ставят так, чтобы его окуляр находился над точкой А, измеряют высоту прибора i, затем визируя на рейку, отвесно поставленную в точке В, берут отсчет b. В этом случае:

h = i - b.

При нивелировании нескольких точек для вычисления их высот используют горизонт прибора, которым называют высоту горизонтальной линии визирования, т.е. горизонт прибора равен высоте точки, на которой установлена рейка, плюс отсчет по рейке. Из рис. 30 б следует:

ГП = HA + i; НB = ГП - b.

Последовательное нивелирование применяется для измерения превышений между точками А и D, разделенными значительным расстоянием или превышениями.

Суть способов геометрического нивелирования, порядок действий по определению превышений между точками.

См выше

Принцип нивелирования «вперед»

См выше

Принцип нивелирования «из середины»

См выше

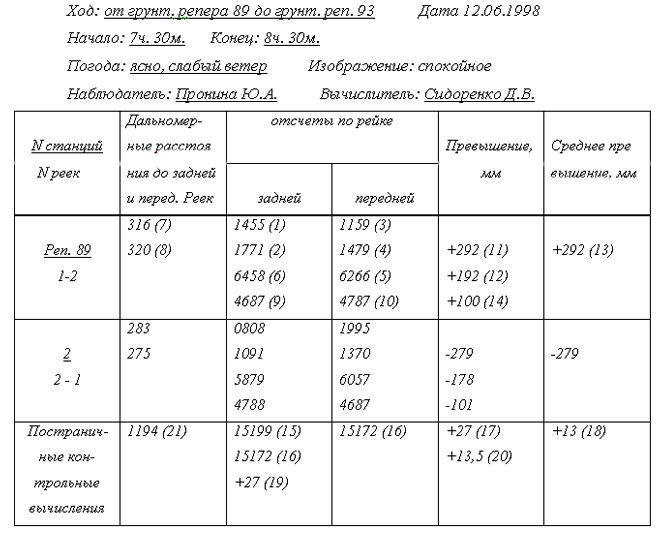

Порядок работ по определению превышений на станции. Заполнение полевого журнала. Контроль нивелирования на станции.

см выше

Порядок работы |

Работа

на станции выполняется в такой

последовательности:

- наводят

зрительную трубу на черную сторону

задней рейки и после приведения

пузырька уровня в нуль - пункт

(элевационным винтом) берут отсчет по

верхней (1) дальномерной и средней (2)

нитям;

- наводят трубу на черную

сторону передней рейки и, приведя

пузырек уровня на середину, берут

отсчеты по верхней (3) и средней (4)

нитям;

- поворачивают переднюю рейку

и берут отсчет на красной стороне по

средней нити (5);

- наводят зрительную

трубу на красную сторону задней рейки

и, приведя пузырек уровня в нуль -

пункт, производят отсчет по средней

нити (6).

После этого производятся

вычисления в журнале:

- половину

расстояния в дальномерных единицах

до задней рейки

(7)

= (2) - (1) и до передней - (8) = (4) - (3); их

колебания не должны превышать 2.5 м

(при к = 100 колебание составит 25 единиц);

-

разность нулей красной и черной сторон

задней и передней реек

(9) = (6) - (2);

(10) = (5) - (4);

- превышения по черным

сторонам реек

(11) = (2) - (4);

-превышения

по красным сторонам реек (12) = (6) - (5);

-

среднее превышение на станции

|

Работа и контроль на станции при техническом нивелировании. Источники погрешностей при нивелировании. Уравнивание превышений и вычисление высот связующих и промежуточных точек

Для технического нивелирования используют нивелиры Н-10, Н-3 и рейки РН-3, РН-10. Работу на станции выполняют в следующей последовательности:

1. На крайние точки A и В нивелируемой линии устанавливают рейки, и примерно на равном удалении от них - нивелир. Неравенство плеч на станции не должно превышать 10 м;

2. Нивелир приводят в рабочее положение, наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет по черной ее стороне ач;

3. Наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчеты сначала по черной, а затем по красной стороне bч и bк;

4. Наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет по красной стороне ак;

5. Если кроме крайних точек A и B необходимо определить высоты точек C1, C2,..., Cn промежуточных точек, то заднюю рейку последовательно устанавливают на эти точки и берут отсчеты C1, C2,..., Cn по черной стороне. При выполнении ответственных работ отсчеты на промежуточных точках производят по обеим сторонам рейки. При использовании уровенных нивелиров перед каждым отсчетом пузырек приводят в нуль-пункт;

6. Для контроля вычисляют разность нулей передней РОп=ак-ач и задней РОз=bк-bч. Расхождение разности нулей по абсолютной величине не должно превышать 5 мм;

7. На каждой станции вычисляют значения превышений, определяемых по черным и красным сторонам реек: hч=ач-bч, hк=ак-bк. Измерения считают выполненными правильно, если hч-hк<5 мм;

В техническом нивелировании расстояние от нивелира д реек не должно превышать 120 м. Высоту передней точки вычисляют по формуле НB=НA+h. Высоты промежуточных точек удобно вычислять через горизонт прибора (ГП). ГП - высота визирного луча над исходной уровенной поверхностью. ГП=НA+а=НB+b. Высоты промежуточных точек НCi=ГП-Ci.

Случайные и систематические погрешности при нивелировании возникают вследствие недостаточной точности нивелира и реек, неполной юстировки нивелира, влияния внешней среды и нарушении методики измерений.

Для уменьшения приборных погрешностей превышения рекомендуется измерять способом из середины по двум сторонам реек, а рейки удерживать отвесно на устойчивых предметах. Предельные расстояния от нивелира до реек ограничивают 100-120 м, погрешности измерений превышений на станции в этом случае не превысят 5 мм.

Вычислительная обработка результатов нивелирования. Постраничный контроль.

Сущность тригонометрического нивелирования

Архитектурный надзор за зданием. Крены, тещины, деформации.

Определение высоты сооружения.

Определение неприступных расстояний

Назначение и виды геодезических съемок.

Плановые и высотные геодезические сети. Методы создания. Закрепление точек геодезических сетей.

Теодолитные ходы. Виды теодолитных ходов.

Трассирование сооружений линейного типа

Разбивка пикетажа и поперечников. Порядок работ. Ведение пикетажного журнала.

Круговая кривая. Основные элементы. Главные точки кривой.

Порядок работ по нивелированию трассы.

Обработка результатов нивелирования. Вычисление высот связующих точек, плюсовых точек.

Порядок работ по составлению продольного профиля трассы

Расчет и нанесение проектной линии на профиль

Нивелирование поверхности как вид подготовки топографической основы для проектирования.

Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам. Разбивка квадратов. Составление полевой схемы.

Нивелирование вершин квадратов с одной станции, с нескольких станций.

Состав камеральных работ при нивелировании по квадратам. Вычислительная обработка полевой схемы.

Проектирование горизонтальной (наклонной) площадки. Методика выполнения расчетов. Вычисление фактических точек, проектной высоты.

Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот. Определение точек нулевых работ. Ведомость вычисления объемов земляных работ.

Перенесение на местность проектного горизонтального угла

Перенесение на местность проектной линии.

Перенесение на местность линии с проектным уклоном

Перенесение на местность высоты с проектной отметкой

Аэрофототопографическая съемка

где

dH разность нулей красных сторон пары

реек, полученная при их исследовании;

- разность нулей красных сторон пары

реек (14) = (10) - (9) (уклонение величины

(14) от dH допускается не более 5 мм);

При

нивелировании IV класса на станции

выполняют следующие контроли:

-

превышения, определенные по черной

(11) и красной (12) сторонам реек, могут

отличаться не более чем на 5 мм с учетом

смещения нулевого де-ления красной

стороны рейки:

где

dH разность нулей красных сторон пары

реек, полученная при их исследовании;

- разность нулей красных сторон пары

реек (14) = (10) - (9) (уклонение величины

(14) от dH допускается не более 5 мм);

При

нивелировании IV класса на станции

выполняют следующие контроли:

-

превышения, определенные по черной

(11) и красной (12) сторонам реек, могут

отличаться не более чем на 5 мм с учетом

смещения нулевого де-ления красной

стороны рейки: