- •8. Принципи побудови каналоутворюючої апаратури цсп.

- •9. Регенератори кабельного цифрового лінійного тракту.

- •10 Принципи формування багатоканального сигналу.

- •2. Формирование вторичной группы(вг):

- •11. Структурна схема типового регенератора.

- •12. Структурна схема цсп.

- •13. Принцип роботи приладу, що формує часові інтервали в цсп.

- •14. Ікм кодеки з рівномірним квантуванням.

- •15. Ікм кодеки з нерівномірним квантуванням.

- •16. Розрахунок довжини ділянки регенерації.

- •18. Принцип організації дистанційного живлення нрп.

- •19. Принципи організації телеконтролю стану елементів кабельних цлт

- •21. Системи тактової синхронізації з автоматичним регулюванням частоти.

- •22. Основні електричні параметри аналогових каналів цсп

- •Циклова синхронізація в цсп та побудова схеми циклової синхронізації.

- •24. Вимірювання частотної характеристики залишкового затухання каналів тч цсп.

- •25. Основні електричні параметри цифрових каналів цсп.

- •26. Принцип часового об’єднання і розподілу цифрових сигналів в апаратурі цсп

- •27. Завадостійкість кабельного цифрового лінійного тракту.

- •28. Пасивний ам (кільцевого типу), схема, принцип дії, часові характеристики та спектральний склад вихідних струмів.

- •29. Синхронне та асинхронне об’єднання цифрових сигналів. Асинхронне об’єднання, з одностороннім та двустороннім узгодження швидкостей.

- •30. Недоліки плезіохронних с.П. Синхронна цифрова ієрархія.Загальні принципи побудови цифрових синхронних систем передачі (sdh).

- •32. Функціональні модулі sdh: мультиплексори smux, tm, adm; концентратори, регенератори, комутатори.

- •33. Топології та архітектура мережі sdh.

«Системи передачі електрозв’язку»

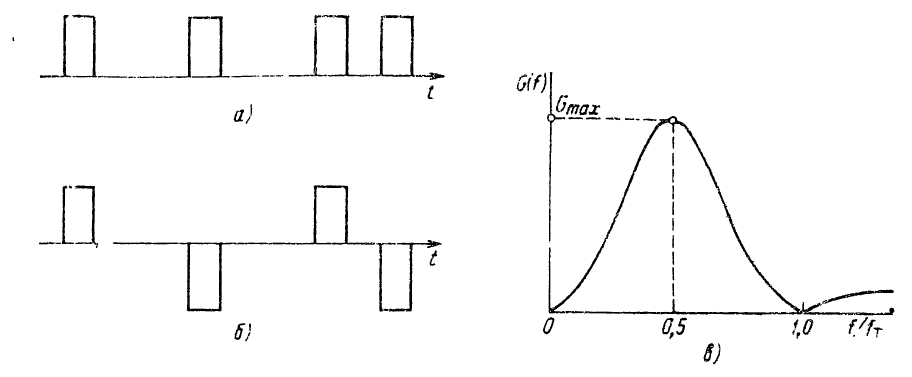

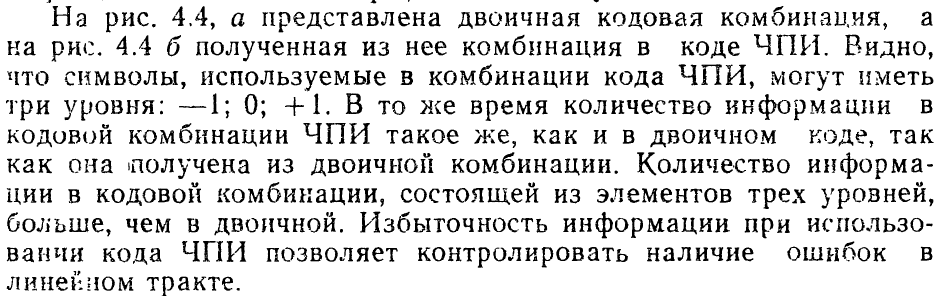

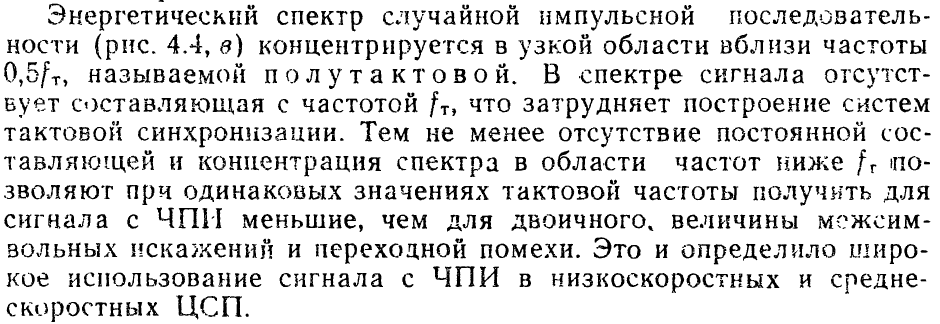

Види біполярних кодів. Побудова коду ЧПІ, його спектр, недоліки.

Види біполярних кодів

Биполярный код NRZI(0 – нет перепада уровня сигнала в начале битного интервала,1 – перепад уровня сигнала в начале интервала);

Биполярный код AMI(0 – отсутствие сигнала,1 – положительный или отрицательный потенциал, обратный по отношению к потенциалу в предыдущий период);

HDB3(исправляет любые 4 подряд идущие нули в исходные последовательности).

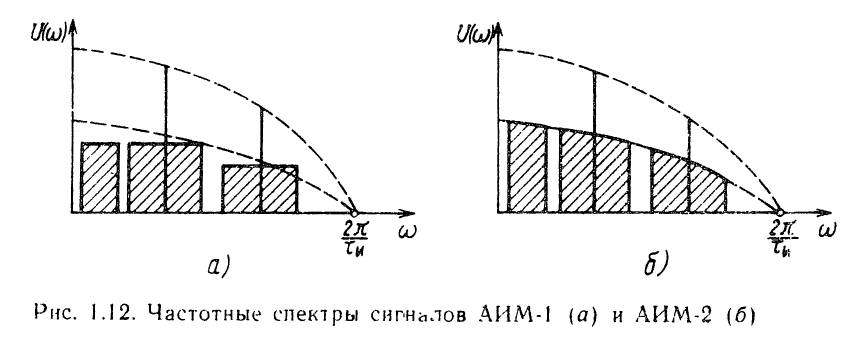

2. Амплітудно імпульсна модуляція. Спектр АІМ. Відміна сигналів АІМ-І, АІМ-ІІ.

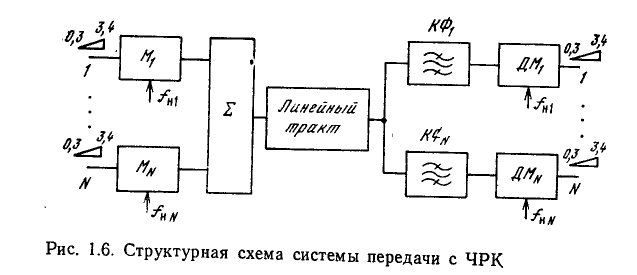

3. Спрощена структурна схема системи передачі з ЧРК. Пояснити призначення елементів схеми.

Первичная группа состоит из 12 каналовТЧ, спектр ПГ составляет 60-108 кГц

Н есущие

частоты определяются по формуле:

Fн=108-4(N-1),

N

– номер канала. Из формулы видно что

разница между каналами составляет 4кГц.

есущие

частоты определяются по формуле:

Fн=108-4(N-1),

N

– номер канала. Из формулы видно что

разница между каналами составляет 4кГц.

Fн1=108-4(1-1)=108кГц

Fн12=108-4(12-1)=64кГц

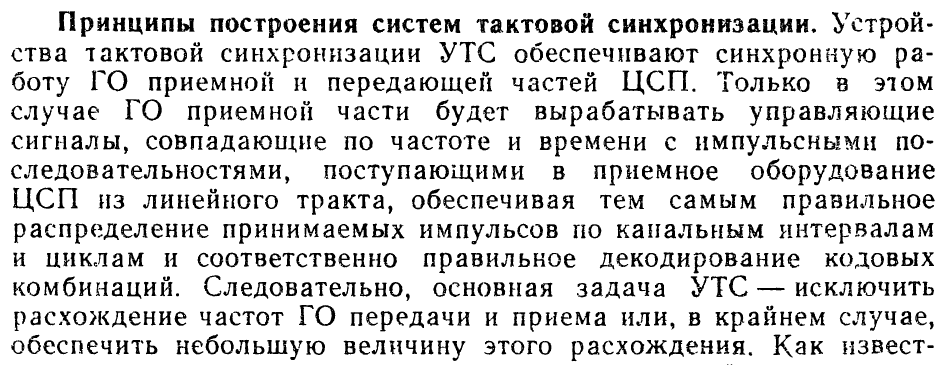

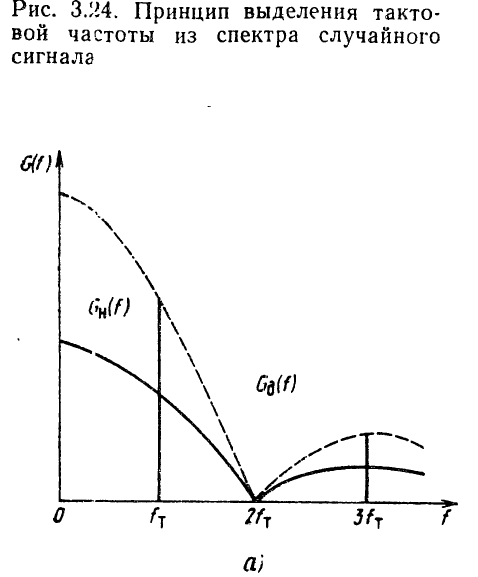

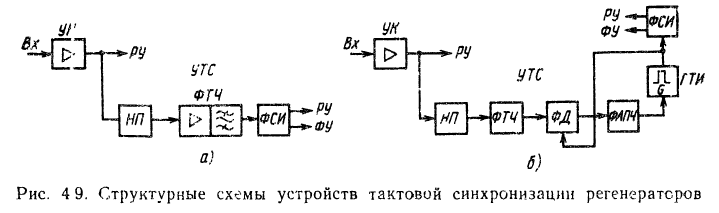

5. Системи тактової синхронизації з пасивною фільтрацією.

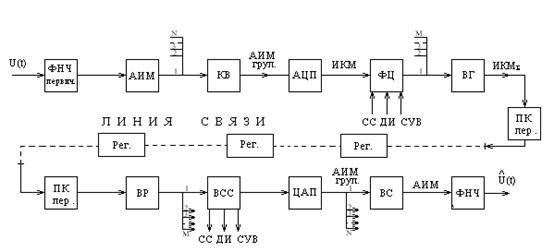

6. Одноступінчатий принципи побудови ЦСП з індівідуальним кодеком.

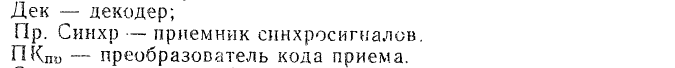

“Кодеры” и “Декодеры” могут быть как групповыми устройствами, так и индивидуальными, то есть входящими в состав оборудования каждого канала.

В ЦСП с групповым кодеком сигналы проходят через фильтр, АИМ (модулятор) и объеденяются в груповой АИМ сигнал, этот груповой сигнал поступает на кодер, после чего поступет в ФЛС (формирователь линейного сигнала)

В ЦСП с индивидуальным кодеком сигналы проходят через фильтр, АИМ и кодер – это оборудование входящее в состав каждого канала, после чего поступают в ФЛС (формирователь линейного сигнала)

Усовершенствовать схему: для каждого канала нарисовать ФНЧ, АИМ, КВ, АЦП и объеденить в ФЦ. Схема ЦСП не удачная лучше попросить схему которую одобряет Суркова

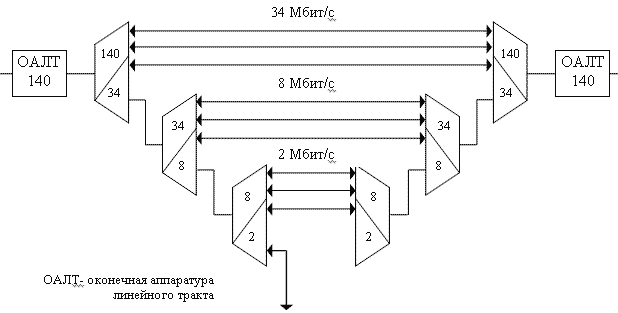

7. Побудова ЦСП плезіохронної цифрової іерархії.

В соответствии с принятыми в Европе стандартами при построении Цифровых Систем Передачи (ЦСП) объединяются 32 канала по 64 кбит/с. Из них 30 каналов предназначены для передачи пользовательской информации, а два являются служебными и используются для передачи сигналов синхронизации и управления. При этом поочередно из каждого канала передается по одному байту. Длительность цикла составляет 125 мкс, т.е. в групповом сигнале в течение 1 с передаются по 8 000 байт из каждого канала. Это дает цифровой поток, имеющий скорость 8 х 8000 х 32=2048000 бит/с = 2 Мбит/с (далее скорости округляются).

Примеров ЦСП с такой скоростью может служить распространенная в нашей стране ИКМ-30.

Следующие уровни иерархии образуются мультиплексированием четырех цифровых потоков предыдущего уровня, что приводит к скоростям 8 Мбит/с, 34 Мбит/с и 140 Мбит/с. При этом объединение компонентных потоков в агрегатный осуществляется уже не побайтно, а побитно.

Для нормального функционирования ЦСП необходима синхронизация аппаратуры на обоих концах линии. Однако, различные ЦСП могут не быть полностью синхронированы, поэтому при мультиплексировании потоков по 2 Мбит/с в один поток 8 Мбит/с приходится осуществлять выравнивание скоростей компонентных потоков путем вставки при необходимости специальных выравнивающих битов, которые удаляются на приемном конце при демультиплексировании (вся эта процедура называется стаффингом).

Аналогично производится мультиплексирование и на последующих уровнях, поэтому описанная система называется плезиохронной цифровой иерархией (ПЦИ или PDH), так как по-гречески “плезиохронный” означает “почти синхронный”.

Вставка на каждом уровне ПЦИ выравнивающих битов приводит к тому, что не производя полностью демультиплексирования, нельзя выделить какой-либо составляющий поток из группового. Например, если из потока 140 Мбит/с необходимо в промежуточном узле выделить один из 64 составляющих его потоков по 2 Мбит/с, то поток 140 Мбит/с должен быть полностью демультиплексирован с прохождением промежуточных уровней (34 Мбит/с и 8 Мбит/с), а после выделения требуемого потока в 2 Мбит/с все операции повторяются в обратном порядке (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Структура ПЦИ/PDH. Выделение потока 2Мбит/с в PDH.

В Северной Америке и Японии были приняты другие стандарты ПЦИ, в соответствии с которыми в ЦСП первого уровня объединяются 24 канала по 64 кбит/с, что приводит к скорости 1,5 Мбит/с. При переходе ко второму уровню происходит мультиплексирование четырех потоков, а к третьему - семи, в результате чего возникают потоки со скоростями 6 Мбит/с и 45 Мбит/с соответственно.

8. Принципи побудови каналоутворюючої апаратури цсп.

9. Регенератори кабельного цифрового лінійного тракту.

Активная фильтрация(а), пассивной фильтрации (б)

10 Принципи формування багатоканального сигналу.

Применение многократного и группового преобразования частоты и связанная с ним возможность унификации оборудования оконечных станций позволяют создать единое типовое каналообразующее оборудование, пригодное для различных АСП с ЧРК. Стандартные группы каналов являются «кирпичами» из которых строится «здание» системы передачи.

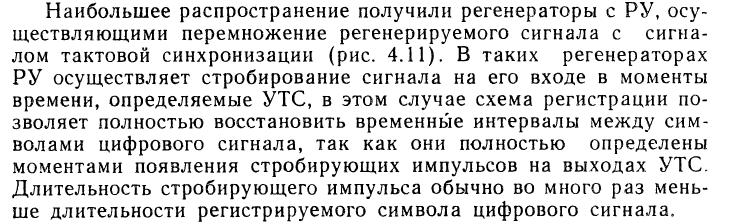

1. Формирование первичной группы(ПГ):

П ервичная группа состоит из 12 каналовТЧ, спектр ПГ составляет 60-108 кГц

Несущие частоты определяются по формуле: Fн=108-4(N-1), N – номер канала. Из формулы видно что разница между каналами составляет 4кГц.

Fн1=108-4(1-1)=108кГц

Fн12=108-4(12-1)=64кГц

ΔFн/б1=108-(0,3…3,4)=107,7…104,6кГц

ΔFв/б1=108+(0,3…3,4)=108,3…111,4кГц

ΔFн/б12=64-(0,3…3,4)=63,7….60,6кГц

ΔFв/б12=64+(0,3…3,4)=64,3…67,4кГц

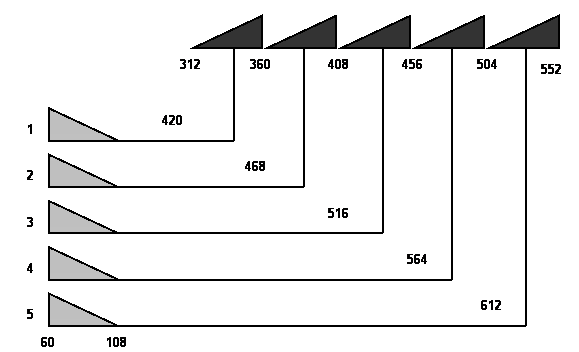

2. Формирование вторичной группы(вг):

Вторичная группа состоит из 5 ПГ, спектр ВГ составляет 312-552 кГц

Несущие

частоты определяются по формуле:

Fн=420-48(N-1),

N

– номер в первичной группе. Из формулы

видно что разница между каналами

составляет 48 кГц.

Несущие

частоты определяются по формуле:

Fн=420-48(N-1),

N

– номер в первичной группе. Из формулы

видно что разница между каналами

составляет 48 кГц.

Fн1ПГ=420+48(1-1)=420кГц

Fн2ПГ=420+48(2-1)=468кГц

Fн3ПГ=420+48(3-1)=516кГц

Fн4ПГ=420+48(4-1)=564кГц

Fн5ПГ=420+48(5-1)=612кГц

ΔFн/бПГ1=420-(60….108)=360…312кГц

ΔFн/бПГ5=420-(60….108)=552….504кГц

3 .

Формирование

третичной группы(ТГ):

.

Формирование

третичной группы(ТГ):

Третичная группа состоит из 5 основных ВГ, спектр ТГ составляет 812…2044кГц

Несущие частоты определяются по формуле: Fн=1364+248(N-4), N=4,5,6,7,8 Из формулы видно что разница между каналами составляет 248 кГц.

Fн4ВГ=1364+248(4-4)=1364кГц

Fн5ВГ=1364+248(5-4)=1512кГц

Fн6ВГ=1364+248(6-4)=1860кГц

Fн7ВГ=1364+248(7-4)=2108кГц

Fн8ВГ=1364+248(8-4)=2356кГц

ΔFн/б4ВГ=1364-(312…..552)=1052…812кГц

ΔFн/б8ВГ=2356-(312….552)=2044….1804кГц

Несущие частоты выбраны таким образом, чтобы между преобразованными спектрами ВГ образовался частотный промежуток в 8 кГц, служащий для простоты выделения 60-ти канальных групп в оконечных и промежуточных пунктах.

4. Формирование четверичной группы(ЧГ):

Четверичная группа состоит из 3 ТГ, спектр ЧГ составляет 8516…12388кГц

Несущие частоты определяются по формуле: Fн=10560+320(N-1), N=номер третичной группы. Из формулы видно что разница между каналами составляет 248 кГц.

Fн1ТГ=10560+1320(1-1)=10560кГц

Fн2ТГ=10560+1320(2-1)=11880кГц

Fн3ТГ=10560+1320(3-1)=13200кГц

ΔFн/б1ТГ=10560-(812…2044)=9748…8516кГц

ΔFн/б3ТГ=13200-(812….2044)=12388…11156кГц

Возможно формирование 1800-канальных пятиричных групп. ПтГ строятся на основе либо шести стандартных ТГ, либо двух стандартных ЧГ.

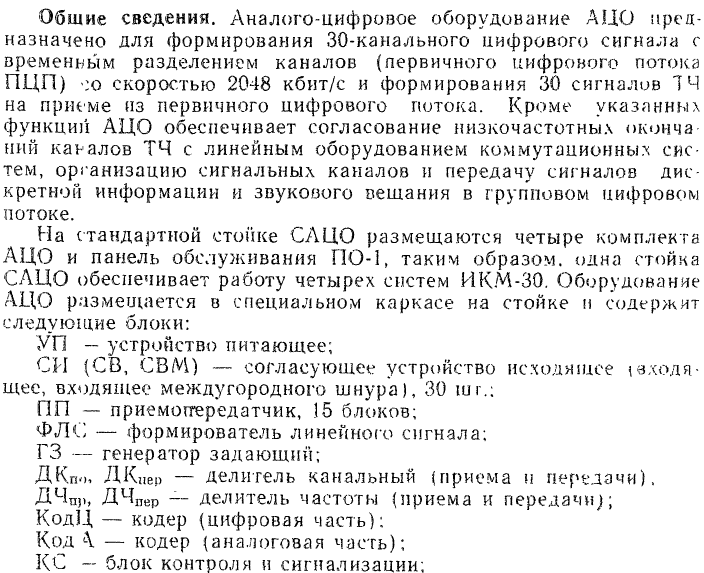

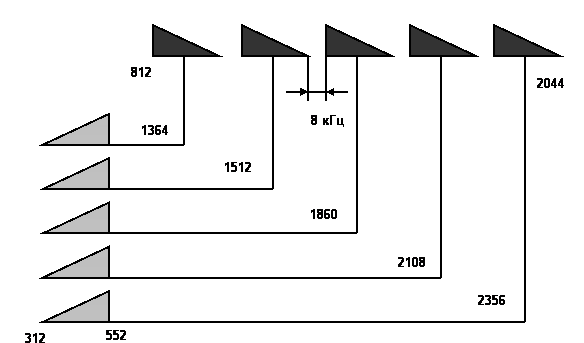

11. Структурна схема типового регенератора.

Регенераторы предназначены для усиления сигнала и восстановления пкараметров исходного сигнала.

Трансформатор Тр1 согласует кабельный линейный тракт со схемой регенератора.

Со средних точек Тр1 и Тр2 снимается напряжение дистанционного питания.

Схема состоит из 3 основных блоков:

1. Линейный корректор(ЛК), включает в себя:

РИЛ(регулируемая искусственная линия) вносит дополнительное затухание.

КУс(корректирующий усилитель), усиливает и корректирует форму сигнала.

АРУ(автоматическая регулировка уровня), включается в цепь обратной связи.

УР(устройство разделения), разделяет сигнал на положительные и отрицательные импульсы

2.Устройство хранения(УХ), выдилитель тактовой частоты:

С (Схема совпадения)

К (Резонансный контур), настроенный на Fт(контур ударного возбуждения)

ФВ (Фазовращатель)

ФХП (Формирователь хранирующей последовательности)формирует 2 последовательности П1 и П2, для управления работой решающих устройств

3.Регенератор

РУ1, РУ2(решающее устройство), схема логического И

ФВИ (формирователь выходных импульсов)

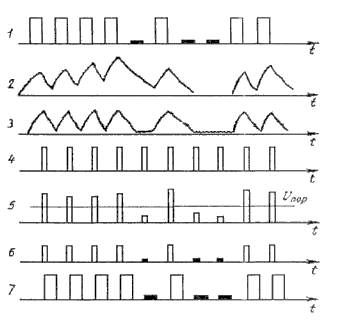

Д иаграмма

1 показывает форму сигнала на выходе

предыдущей станции. Искаженный сигнал,

прошедший линию (2) поступает на вход

усилителя-корректора. Для уменьшения

межсимвольных искажений первого рода

он корректирует (3). Из-за шумов в линии

на cигнал наложен аддитивный шум. В

выделителе тактовой частоты (ВТЧ)

формируются стобирующие импульсы

тактовой частоты (4). С выхода

усилителя-корректора линейный сигнал

поступает на ключ, где происходит его

стробирование импульсами тактовой

частоты. На выходе ключа получаем

импульсы малой длительности, амплитуда

которых из-за наличия шумов и оставшихся

нескорректированных межсимвольных

помех может изменяться. Далее импульсы

поступают на решающее устройство РУ

где их амплитуда сравнивается с пороговым

напряжением Пороговое напряжение обычно

выбирается равным половине амплитуды

входного сигнала. Если амплитуда импульса

больше порогового напряжения, то решающее

устройство фиксирует на входе наличие

импульса или единицы, если амплитуда

импульса меньше порогового напряжения,

то решающее устройство фиксирует на

входе отсутствие импульса, или ноль

(диаграмма 5, 6). На выходе формирователя

(Ф) получается регенерированная

последовательность импульсов двоичного

сигнала требуемой амплитуды (диаграмма

7).

иаграмма

1 показывает форму сигнала на выходе

предыдущей станции. Искаженный сигнал,

прошедший линию (2) поступает на вход

усилителя-корректора. Для уменьшения

межсимвольных искажений первого рода

он корректирует (3). Из-за шумов в линии

на cигнал наложен аддитивный шум. В

выделителе тактовой частоты (ВТЧ)

формируются стобирующие импульсы

тактовой частоты (4). С выхода

усилителя-корректора линейный сигнал

поступает на ключ, где происходит его

стробирование импульсами тактовой

частоты. На выходе ключа получаем

импульсы малой длительности, амплитуда

которых из-за наличия шумов и оставшихся

нескорректированных межсимвольных

помех может изменяться. Далее импульсы

поступают на решающее устройство РУ

где их амплитуда сравнивается с пороговым

напряжением Пороговое напряжение обычно

выбирается равным половине амплитуды

входного сигнала. Если амплитуда импульса

больше порогового напряжения, то решающее

устройство фиксирует на входе наличие

импульса или единицы, если амплитуда

импульса меньше порогового напряжения,

то решающее устройство фиксирует на

входе отсутствие импульса, или ноль

(диаграмма 5, 6). На выходе формирователя

(Ф) получается регенерированная

последовательность импульсов двоичного

сигнала требуемой амплитуды (диаграмма

7).