- •Железы – это органы, обладающие способностью синтезировать и выделять особые биологически активные вещества. Они называются секретами, а сама функция – секреторной.

- •Строение желез

- •Виды желез

- •Строение слюнных желез

- •Слезная железа

- •1)Перенос газов, питательных веществ и продуктов обмена веществ

- •2)Защита организма

- •3)Поддержание температуры тела

- •Вопрос 81. Система воротной вены. Область кровоснабжения.

- •Вопрос 82. Головной мозг. Его отделы и желудочки.

- •Вопрос 83. Строение глазного яблока. Восприятие зрительных ощущений.

- •Вопрос 84. Строение щитовидной железы. Функция.

- •Вопрос 85. Вспомогательный аппарат глаза. Его характеристика.

- •Вопрос 86. Вилочковая железа. Положение, строение, функция.

- •Вопрос 87. Подъязычный нерв. Область иннервации.

- •Вопрос 88. Мочевой пузырь. Положение, строение. Акт мочеиспускания.

- •Вопрос 89. Спиномозговые нервы. Их образование, количество, выход.

- •Вопрос 90. Понятие об артикуляции жевательного аппарата.

- •Вопрос 91. Височно-нижнечелюстной сустав. Элементы. Строения. Краткая характеристика.

- •Вопрос 92. Особенности строения молочных и постоянных зубов.

- •Вопрос 93. Зубная формула взрослого и ребенка. Обозначение каждого зуба.

- •Вопрос 95.Жевательные мышцы. Их положение, функция

- •3 Слоя:

- •Вопрос 116. Артерии челюстно-лицевой области. Внутренняя челюстная артерия.

- •Вопрос 117. Мышцы опускающие нижнюю челюсть

- •Вопрос 118. Мыщцы поднимающие нижнюю челюсть.

- •Вопрос 120.Мышца, двигающая нижнюю челюсть

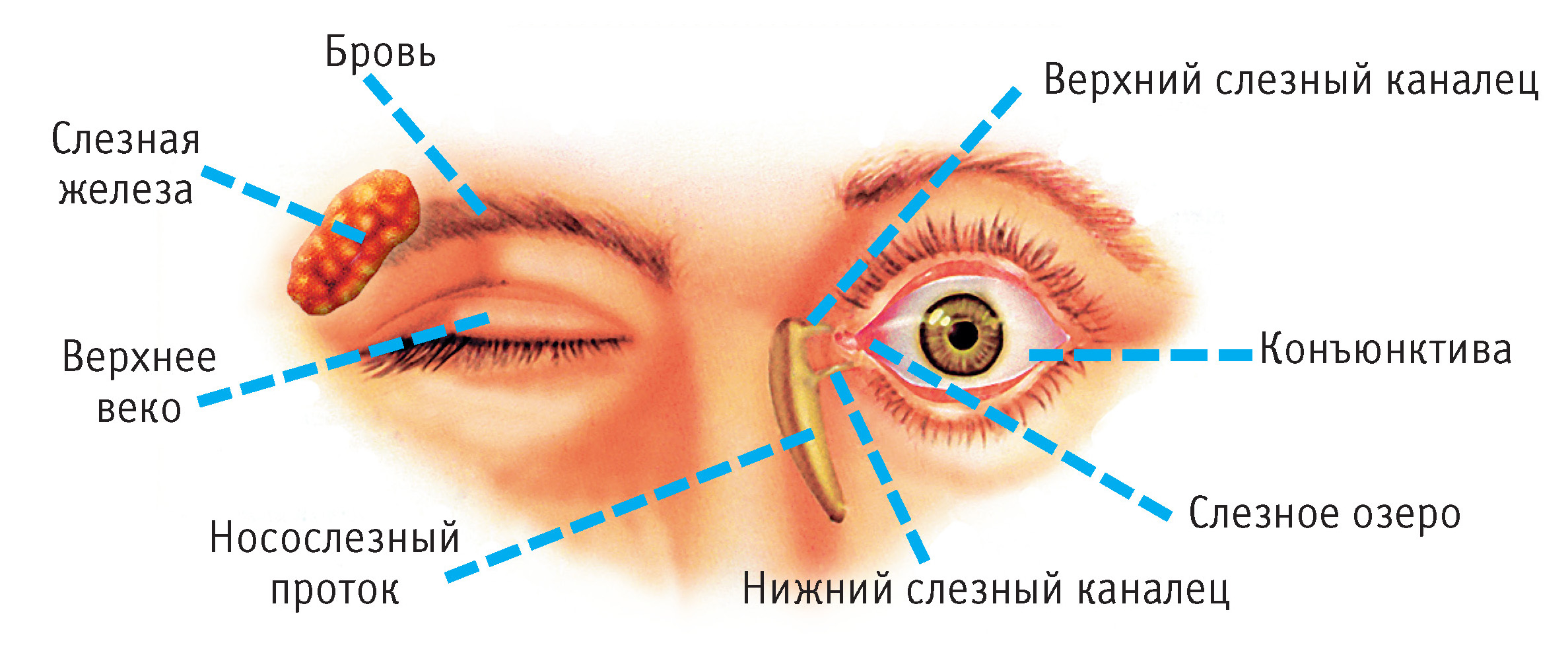

Слезная железа

Относится к защищающим глаз органам и входит в состав слезного аппарата. По строению является альвеолярно-трубчатой железой. Располагается слезная железа у верхне-наружного края глазницы (рис. 2). Короткие выводные протоки слезной железы (10–12) открываются в так называемый конъюнктивальный мешок, образованный тонкой прозрачной оболочкой (конъюнктива), которая покрывает наружную поверхность глазного яблока и переходит на внутреннюю поверхность век. Стекая сверху к внутреннему углу глаза (к носу), слезы увлажняют конъюнктиву, смывают пылевые частицы и обезвреживают микроорганизмы. Без слез конъюнктива и роговица могут высохнуть – преломляющая способность роговицы нарушится. Из внутреннего угла глаза (слезное озеро) слезы по двум слезным канальцам оттекают в слезный мешок, нижний конец которого переходит в носослезный проток, открывающийся в полость носа. Поэтому слезы в конечном счете попадают в полость носа, увлажняя его слизистую оболочку, а при обильном слезотечении человек начинает сморкаться.

Ежедневно слезные железы вырабатывают до 10 мл слезы. Эта жидкость имеет слабощелочную реакцию, состоит в основном из воды и содержит около 1,5% хлористого натрия, 0,5% белка альбумина, лизоцим и слизь. Благодаря наличию лизоцима слезы обладают бактерицидными свойствами. Со слезами из организма выделяются вещества, которые образуются при нервном напряжении или стрессе.

Слезоотделение происходит непрерывно, прекращаясь во время сна. Это рефлекторный процесс. Мигательные движения век способствуют оттоку слезной жидкости. Секреция слезных желез усиливается при механическом раздражении роговицы, при эмоциональном возбуждении (гнев, боль, радость). Гормон гипофиза пролактин, имеющий важное значение для женского организма, способствует выработке и выделению слез, поэтому женщины плачут чаще мужчин.

На примере слюнных и слезных желез вы познакомились со строением и работой большой группы органов – желез внешней секреции. Они вырабатывают и выделяют по протокам вещества, имеющие значение для нормального функционирования организма человека.

Околоушная железа, самая крупная, имеет массу около 30 г. Поднижнечелюстная железа весит 15 г. Подъязычная железа имеет массу около 5 г. Ежедневно слезные железы вырабатывают до 10 мл слезы. За сутки малые и большие слюнные железы выделяют от 0,5 до 2 л слюны. У новорожденных детей слюнные железы развиты слабо, их быстрый рост происходит в период от 4 месяцев до 2 лет. Увеличение больших слюнных желез в размерах наблюдается до 25–30 лет, а после 55–60 лет они уменьшаются.

Вопрос №14. Соединительная ткань. Её значение и положение.

Выполняет механические связующие ф-ции, образует внутреннюю среду организма и участвует в поддержании её постоянства.

Ф-ции:

1) трофическая – обеспечение других тканей питательными в-вами.

2) транспортная – перенос пит. в-в, газов, продуктов метаболизма.

3) регуляторная – влияние на ф-ции других тканей с помощью гормонов и биологически активных в-в.

4) защитная – обеспечивает иммунные реакции.

5) дыхательная – участвует в газообмене в тканях и органах.

6) опорная – образует кости и хрящи.

Собственно соединительная ткань: содержит ретикулярные, коллагеновые и эластические волокна. В рыхлой ткани ретикулярных волокон почти нет. Плотная волокнистая соед. ткань состоит из коллагеновых волокон.

Скелетная соед. ткань: входит в группу хрящевых и костных тканей.

Хрящевая ткань: делится на гиалиновый, эластический и волокнистый хрящи.

Костная ткань: образует скелет, защищающий внутренние органы от повреждений. Костные коетки: остеобласты – юные, активно делящиеся костные клетки; остеоциты – тип зрелой костной ткани; остеокласты – многоядерные, гигантские клетки, осуществляют разрушение костной ткани.

Жировая ткань: белая и бурая.

Белая жир. ткань образует поверхностные и глубокие скопления.

Бурая жир. ткань находится между лопаток, в подмышечных впадинах, в области крупных сосудов шеи, много ее у плодов и новорожденных. Выполняет энергетическую ф-цию.

Кровь и лимфа: Они состоят из жидкой части и форменных элементов. Жидкая часть крови (плазма) – жидкое неклеточное в-во, содержит гормоны, пит. в-ва, растворенные газы и продукты метаболизма клетов. В плзме крови содержатся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Форменные элементы лимфы – это лимфациты, а тканевая жидкость близка по составу к плазме крови.

Вопрос №15. Мышечная ткань. Х-ка и значение.

Мышечные ткани выполняют в организме сократительную ф-цию, которая осуществляется благодаря миофибриллам. Мышечная ткань существует в виде гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры.

Гладкая мышечная ткань – находится на стенках внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, а также в составе некоторых желез. Состоит из клеток – гладких миоцитов.

Поперечнополосатая ткань – составляет основу скелетных мышц, некоторых мышц в составе внутренних органов. Она состоит из поперечнополосатых мышечных волокон, которые обладают поперечной исчерченностью вследствие упорядоченного расположения нитей белков: актина и миозина.

Особая форма мышечной ткани – поперечнополосатая мускулатура сердца, имеющая клеточное строение (кардиомиоциты).

Сокращение гладких мышц и сердечной мышцы не подчиняются воле человека. Эти мышцы являются непроизвольными.

Вопрос №16. Х-ка нервной ткани. Её значение и ф-ции.

Нервная ткань играет в организме интегрирующую роль, так как ее деятельность объединяет ф-ции многих органов и отдельных частей тела в единую целостную систему.

Нервная ткань включает в себя: собственно нервную ткань, представленную нервными клетками и нейроглию – представлена глиальными клетками.

Нервная ткань состоит из нейронов и нейроглии.

Нейрон имеет тело и 2 отростка (дендриты и аксон)

Дендриты, проводящие возбуждение к телу клетки.

Аксон, проводящий импульсы от нервной клетки к органу или другой нервной клетке.

Нейроны: двигательные (имеют длинный аксон, выходит из ЦНС и заканчивается в рабочем органе), вставочные (устанавливает связь с другими нервными клетками), чувствительные (округлая форма с отростком)

Нейроны окружены нейроглией – клетками, несущими опорную, трофическую, защитную, секреторную ф-ции; создают оптимальные условия для работы нервных клеток.

Вопрос №17. Сложные, нервные аппараты, воспринимающие и анализирующие раздражения, поступающие из внешней и внутренней среды организма.

Сложные, нервные аппараты, воспринимающие и анализирующие раздражения, поступающие из внешней и внутренней среды организма И. П. Павлов назвал анализаторами. Анализатор по Павлову состоит из 3х тесно связанных между собой отделов: перефирического проводникового и центрального. Рецепторы являются периферическим звеном. Они представлены первыми клетками. Они имеют вид просто устроенных нервных окончаний. , либо являются отдельными элементами, как например, сетчатка глаза. Участки коры больших полушарий головного мозга, составляют центральную часть или корковый отдел анализатора. Все части анализатора действуют как единое целое. Различают зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и кожный анализаторы, двигательный анализатор – рецепторы находятся в суставах, сухожилиях, мышцах и вестибулярный анализатор, его рецепторы раздражаются при изменении положения тела.

Анализатор – совокупность центральных и периферических образований, воспринимающих и анализирующих изменения внешней и внутренней сред организма.

Рецептор – главная часть органа чувств, снабжённая вспомогательными структурами, обеспечивающими оптимальное восприятие.

Вопрос №18. Общая х-ка желез внутренней секреции. Их особенности строения.

Железами внутр. секреции или эндокринными железами называют органы, которые не имеют выводных протоков и выделяют свой секрет (гормоны) непосредственно во внутр. среду организма – кровь, лимфу и тканевую жидкость.

Эндокринные железы – это: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая и поджелудочные железы, надпочечники и половые железы.

Гормоны – это высокоактивные, биологические в-ва, которые в небольших количествах осуществляют местную и общую регуляцию ф-ций организма.

Щитовидная железа – находится в передней области шеи, спереди и сбоку от гортани и трахеи. Непарный орган темно-красного цвета, имеет форму подковы и состоит из правой и левой долей, соединены перешейком. Масса 25-30 г, структурная единица железы – фолликул. Гормоны – тетройодтиронин (тироксин) и трийодтиронин. Эти гормоны усиливают пластический обмен всех клеток, стимулируют половое созревание, этим действуют на обмен в-в.

Паращитовидные железы – расположены на задней поверхности щитовидной железы, число из от 2 до 8. Небольшие образования желто-коричневого цвета, размером с горошину. Масса около 0,4 г. Секреторные клетки – паратгормон. Необходим для подержания концентрации ионов кальция в крови.

Вилочковая железа – центральный орган иммунной системы, но из-за возможности вырабатывать гормон, относится к эндокринной системе. Находится в грудной полости, позади грудины. Розовато-серого цвета, форма двузубой вилки. Тимус состоит из правой и левой долей. Масса (в 10-15 лет) – 30-40 г., затем замещается жировой тканью. Гормон – тимозин, вырабатывается в мозговом в-ве.

Поджелудочная железа – является железой смешанной секреции. Внешнесекреторная часть вырабатывает панкреатический сок, а внутрисекреторная часть – представлена островками Лангерганса (рассеяны в хвосте железы). Масса 2-3% от массы органа. Альфа-клетки – глюкагон, бета-клетки - инсулин. Инсулин снижает концентрацию глюкозы в крови. Под действием гликогена происходит превращение гликогена в глюкозу и поступление ее в кровь.

Надпочечники – парная железа, расположенная над верхним полюсом каждой почки. Похожи на 3-гранную пирамиду желтоватого цвета. Масса 5-10 г. Паренхима состоит из коркового и мозгового в-ва. Минералкортикоиды (альдостерон), глюкокортикоиды (кортизол и кортикостерон).

Половые железы – (яички и яичники) выделяют в кровь гормоны, которые обеспечивают нормальное протекание ф-ций размножения. Яичко – парный мужской орган, расположен в мошонке. Гормон – андроген (тестостерон). Яичник – парная женская половая железа, находится в полости малого таза. Гормон – гестаген (прогестерон) – гормон сохранения беременности. Эстрогены – формирование вторичных половых признаков по женскому типу.

Эпифиз – относится к эпиталамической части промежуточного мозга. Непарное образование, напоминает еловую шишку, серовато-красного цвета, длина – 9 мм, ширина – 6 мм, масса 0,2 г. Гормоны – мелатонин и серотонин.

Гипоталамус – относится к промежуточному мозгу. 3 отдела: задний, средний и передний. Задний отдел не синтезирует гормоны. В среднем образуются клетки, способствующие образованию гормонов в переднем отделе. В переднем отделе гормон – вазопрессин и окситоцин.

Гипофиз – расположен в турецком седле клиновидной кости. Непарное образование серовато-красного цвета шаровидной формы, диаметр – 1 см, масса – 0,5 г. Тиреотропный гормон (ТТП), адренокортикотропный (АКТП), гонадотропные (ГТП), интермедин – гормон, регулирующий количество пигмента (меланина).

Вопрос №19. Общие данные об органах и системах органов.

Орган – часть тела организма со свойственной ему строением и ф-цией. В состав органа входят разные виды тканей, из которых, как правило, одна или две доминируют.

Системы органов – органы, сходные по общему строению, ф-циям и развитию, объединяются в системы органов человека.

Различают системы: опорно-двигательную, пищеварительную, кровеносную, дыхательную, выделительную, нервную.

Система органов предусматривает прежде всего ф-ное объединение органов (т.к. не все органы имеют сходное строение, но выполняют одну и ту же ф-цию).

Вопрос №20. Организм человека как единое целое. Регуляция деятельности.

Система органов обеспечивает наиболее высокий уровень организации – организм как единое целое.

Свойства человеческого организма: обмен в-в, раздражимость, способность к росту, размножению, подвижность, поддержание постоянства внутр. среды, пластичность и целостность.

Нервная регуляция – осуществляется нервной системой (головным и спинным мозгом) через отходящие от них нервные волокна, которыми пронизаны все органы тела человека. Этот вид регуляции обеспечивает быстрые ответные реакции организма в целом или его определенных клеток на то или другое раздражение.

Гуморальная регуляция – осуществляется биологически активными в-вами – гормонами, поступающими к тканям и органам через жидкости внутр. среды организма – кровь, лимфу, тканевую жидкость. Гормоны вырабатываются вдали от регулируемого органа и оказывают регулирующее воздействие сразу на многие органы и ткани.

Вопрос №21. Лицевой отдел черепа. Строение костей.

Кости лицевого отдела черепа: парные – верхняя челюсть, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, носовая, слезная кости; непарные – сонник, нижняя челюсть и подъязычная кость.

Верхняя челюсть – парная, расположена в центре лица, соединяется ос всеми его костями, а также с решетчатой, клиновидной и лобной костям.

Кость имеет: тело и 4 отростка

Лобный отросток направлен вверх, альвеолярный к низу, небный – медиально, а скуловой – латерально. Полость в теле – верхнечелюстная пазуха (Гайморова). Тело имеет форму усеченной пирамиды, на ней 4 поверхности: передняя подвисочная, глазничная, носовая.

Небная кость – состоит из горизонтальной и перпендикулярной пластинки.

Скуловая кость – состоит из: лобного отростка, височного отростка, латеральной, височной и глазничной поверхности.

Носовая кость – лобный отросток верхней челюсти, большой крыловидный хрящ, латеральный хрящ.

Слезная кость – задний слезный гребешок, задний отдел (большой), передний отдел (меньший).

Сонник – передний край, нижний край, задний край и верхний край.

Нижняя челюсть – альвеолярный отросток – край тела челюсти, где расположены ячейки зубов, тело нижней челюсти, подбородочное отверстие, нижнечелюстной канал, угол ниж. челюсти, суставные отростки, венечные отростки, нижнечелюстное отверстие.

Подъязычная кость – тело, большие рога, малые рога.

Вопрос №22. Терморегуляция: образование и отдача тепла.

Необходимым условием жизнедеятельности клеток и тканей является постоянство температуры тела, которое обеспечивает нормальное протекание ферментальных процессов. Постоянство температуры тела у человека сохраняется при равновесии теплообразования и теплоотдачи. Наиболее интенсивное теплообразование происходит в мышцах, при низкой температуре, также печень и почки дают большое количество тепла. Отдача тепла осуществляется через: теплоизлучение, теплопроведение (конвенция), испарение воды с поверхности тела. Большую роль в терморегуляции играют гормоны щитовидной железы и надпочечников. Тироксин – усиливает обмен в-в -> происходит образование тепла. Адреналин и другие гормоны надпочечников усиливают окислительные процессы и увеличивают телоф-цию.

Вопрос №23. Методы исследования, применяемые в физиологии.

Метод экспериментальный – (метод удаления) самый древний

Электрофизиологические методы – регистрируют электрические процессы в разных органах и тканях.

Фистульный метод – использовал И. П. Павлов, позволил получить секрет слюнных желез, чистый поджелудочный сок.

Химические (биохимические) методы – изучение влияния того или иного в-ва на ф-ции органов и систем

Иммунологические методы – изучение иммунитета.

Тестовый метод – исследует память, внимание, эмоциональное состояние человека.

Вопрос №24. Деление клетки.

Клетка – элементарная структурная, ф-ная и генетическая единица всех живых организмов.

Соматические клетки делятся путем митоза, половые – мейоза. В результате митоза – диплоидный набор хромосом – 23 пары. В результате мейоза – гаплоидный набор хромосом.

Клеточный цикл состоит из:

1 – фаза деления (М)

2 – пресинтетический период (G1) – период накопления различных в-в.

3 – синтетический период (S) – происходит образовании е питательных в-в, удвоение генетического материала.

4 – постсинтетический период (G2) – клетка готовится к делению.

Митоз, 4 фазы:

1) профаза – формирование хромосом в ядре в виде округлых телец

2) метафаза – расщепление хромосом, исчезновение ядерной оболочки.

3) анафаза – дочерние хромосомы расходятся по полюсам

4) телофаза – формирование дочерних ядер, происходит деление тела клетки путем истончения центральной части клетки.

Длительность митоза различна для разных видов клеток и может продолжаться от 30 минут до 3 часов.

Вопрос №25. Учение И. П. Павлова о 1 и 2 сигнальных системах.

И. П. Павлов разработал учение о первой и второй сигнальных системах.

1 сигнальная система имеется как у животных, так и у человека. Она обеспечивает конкретное предметное мышление, т.е.анализ и синтез конкретных сигналов от предметов и явлений внешнего мира, поступающих в головной мозг через рецепторы органов чувств.

2 сигнальная система имеется только у человека. Её возникновение связано с развитием речи. При восприятии произносимых слов органом слуха или при чтении возникает ассоциация с каким-либо предметом или действием, которое обозначает данное слово, таким образом, слово является символом. 2 сигнальная система связана с усвоением информации, поступающей именно в виде символов, в первую очередь – слов.

1 и 2 СС плотно связаны между собой. У ребенка 2 СС появляется позже, чем 1. Развитие ее связано с бучением речи и письму. По мнению Павлова, именно речь формирует «специально человеческое высшее мышление».

1 СС – это получение определенных жизненных навыков

2 СС – это восприятие окр. мира как в непосредственном контакте с ним, так и при осмыслении различной информации.

Вопрос №26. Механизм образования условных рефлексов.

Возникают при индивидуальном развитии и накоплении новых навыков. Выработка новых временных связей зависит от изменяющихся условий среды.

Вопрос №27. Понятие о лимфатической системе.

Она представляет собой совокупность лимфатических сосудов и узлов, по которым от тканей в венозное русло движется лимфа – прозрачная или мутно-белая жидкость, близкая по составу к крови. В ее состав входят пропотевшая в лимфатических капиллярах тканевая жидкость и лимфоциты. Большая часть жира из кишечника всасывается в лимфатическое русло. По сосудам так не могут переноситься токсины, микробы и клетки. Лимфа движется намного медленней, чем кровь. Лимфатические капилляры -> лимфатические посткапилляры -> лимфомикроциркуляторное русло -> лимф. сосуды -> лимф. узлы.

Лимфатические узлы – скопление лимфатической ткани размером от горошины до фасоли. Они покрыты соединительнотканной капсулой, от нее отходят перекладины – трабекулы.

Различают: корковое и мозговое в-во. Лимфа протекая через узлы, насыщается лимфоцитами и антителами. В лимфоцитах происходит фагоцитоз бактерий и инородных частиц, а также дифференцировка Т- и В- лимфоцитов.

Вопрос №28. Вегетативная НС. Отделы. Общая х-ка.

ВНС – часть НС организма, комплекс центральных и периферических клеточных структур, регулирующих ф-ный уровень внутренней жизни организма, необходимый для адекватной реакции всех его систем.

Отделы: центральный и периферический.

Дополнительные отделы: симпатический, парасимпатический, метасимпатический.

Общая х-ка: ВНС приостанавливает работу внутр. органов к изменениям окр. среды. ВНС обеспечивает гомеостаз (постоянство внутр. среды организма). ВНС также участвует во многих поведенческих актах, осуществляемых под управлением головного мозга, влияя не только на физическую, но и на психическую деятельность человека.

Вопрос №29. Понятие о витаминах и их роль в жизнедеятельности организма.

Классификация:

водорастворимые – растворяются в воде и из пищи поступают сразу в кровь. Они не накапливаются тканях и достаточно быстро выводятся из организма.

жирорастворимые – человек получает из продуктов растительного и животного происхождения. Тех, в которых содержатся натуральные масла и жиры. Накапливаются в тканях организма, особенно в печени и жировой ткани.

Роль: т.к.витамины не синтезируются в организме, их относят к незаменимым факторам питания, а значит они должны регулярно поступать с пищей. Длительное отсутствие в пище хотя бы одного витамина приводит к развитию заболеваний. При недостаточном поступлении витаминов, повышается утомляемость, снижается работоспособность и сопротивляемость организма.

Вопрос №30. Понятие о сером и белом в-ве мозга. Его строения. Положение в спинном и головном мозге.

На поперечном разрезе спиной мозг состоит из серого в-ва, расположенного в виде бабочки внутри, и белого в-ва, окружающего по периферии серое в-во. Белое в-во представляет собой нервные клетки, пронизанные нервными волокнами. Белое в-во представлено отростками нервных клеток, которые образуют нервные волокна. В сером в-ве различают задние рога, промежуточную зону, боковые и передние рога. Белове в-во с правой и левой сторон разделяется корешками спинномозговых нейронов на 3 канатика: задний, боковой и передний. В канатиках проходят пучки нервных волокон – тракты. Из тракты обеспечивается связь ядер спинного мозга с определёнными центрами головного мозга.

Вопрос №31. Скелет туловища. Соединение костей. Строение.

Позвоночный столб состоит из 32-34 позвонков: шейные – 7, грудные – 12, поясничные – 5, крестцовые срослись в крестец– 5.

Грудная клетка состоит из 12 пар ребер + грудина.

Ф-ция: позвоночный столб выполняет опорную ф-цию, соединяет части тела человека, а также выполняет защитную ф-цию для спинного мозга и выходящих оттуда корней спинномозговых нервов.

Позвоночник – это анатомическое образование из позвонков. Всего 33-35. S-образная форма за счет изгибов.

2 изгиба вперед и 2 изгиба назад. Изгиб вперед – лордоз, назад – кифоз. Ф-ция – амортизирующая (во время ходьбы, прыжков и тд).

S-форма формируется к 1 году жизни. Формирование изгибов начинается с 1,5 месяцев. Поднимает головку – шейный лордоз, в 5-6 мес. садится – грудной кифоз, к 8 мес. встает на четвереньки – поясничный лордоз, к 1 годе ходить – крестцовый кифоз. У новорожденного позвоночник прямой.

Между позвонками – хрящевые диски. Кости соединяются при помощи связок и суставов. Связки: короткие, длинные, продольные, задние и передние. Ребра: первые 7 пар – истинные ребра, прикрепляются к грудине; 8-10 пары – ложные, соединяются между собой, образуя хрящевую реберную дугу; 11-12 пары – колеблющиеся, присоединяются задним концом к позвонкам, а передние находятся свободно в мягких тканях.

Грудина – единая кость, состоит з 3 частей: напоминает короткий меч, рукоятка ->тело -> мечевидный отросток.

Ребра соединяются с позвонками, образуя подвижные суставы. Для свободного перемещения ребер при дыхании. Менее активные верхние ребра.

Вопрос №32. Череп в целом. Поверхности черепа. Соединения костей.

Череп разделяют на 2 переходящих один в другой больших отдела: верхний отдел – свод черепа и нижний отдел – основание Свод мозгового черепа образуют плоские кости (лобная, 2 теменные, затылочная и 2 височные) плот но соединены между собой зубчатыми швами.

Основание черепа образовано костями: лобной, височными, основной и затылочной. Из отверстия на основании черепа выходят нервы и кровеносные сосуды. Соединение костей: Швы – одни из видов соединения костей.

Виды швов: кости лицевого отдела соединяются при помощи плоских швов, кости мозгового отдела – чашуйчатыми швами, кости свода черепа – зубчатыми швами.

Зубчатые швы:

1. лобно-теменной шов ли венечный

2. парные теменные соединяются сагиттальным швом

3. затылочная с теменной – лямбдавидным

Роднички: находятся на месте стыка костей и образованы соединительной тканью. Размеры и форма различны, но к 1,5-2 годам они замещаются костной тканью. У взрослого человека родничков нет. Самый большой – передний (между лобной и теменной костями). Зарастает к 2 месяцам жизни. Парные боковые – клиновидный (передний), задний – сосцевидный (зарастают вскоре после рождения)

Вопрос №33. Почки. Положение. Строение. Ф-ции.

Почка – парный орган, образующий и выводящий мочу. Расположены в поясничной области, в забрюшинном пространстве. Левая почка расположена на уровне12 грудного и 2 верхних поясничных позвонков. Правая находится на 2-3 см ниже левой. К правой почке прилежит печень, к левой – желудок, поджелудочная железа и селезенка. Почка имеет бобовидную форму, красно-бурый цвет, гладкую поверхность, плотную консистенцию. Средняя масса 120 г, длина 10-12 см, ширина около 6 см, толщина 3-4 см.

Наружное строение: 2 полюса верхний и нижний, передняя и задняя поверхность, вогнутый латеральный край и медиальный край. В области медиального края находятся ворота почки Здесь находятся сосуды и мочеточник. Почечная артерия образует «чудесную сеть» из сосудов в паренхиме почки. Богатое кровоснабжение из-за мочеобразования.

Внутреннее строение: паренхима образована корковым и мозговым в-вом. Мозговое в-во находится ближе к центру почки, имеет форму пирамид, верхушки обращены к центру. Ф-ная единица почки – нефрон. Около 1 млн в каждой почке. Нефрон состоит из: клубочков, капилляров и капсулы Шумянского-Боумана. Выходят канальца 2 видов: извитые и в виде петли (петля Генли). Заканчивается сообщательной трубкой.

Ф-ции почки: удаление из организма чужеродных в-в, продуктов метаболизма, избытка воды и ионов. Мочеобразование участвует в регуляции артериального давления. Регуляция ионного состава и кислотно-основного равновесия крови, егуляция кол-ва внеклеточной жидкости.

Вопрос №34. Мозговой отдел черепа. Строение костей.

Кости мозгового отдела черепа: непарные – затылочная, клиновидная, лобная и решетчатая; парные – височные и теменные.

Затылочная кость состоит из: затылочная чешуя, латеральные части и 2 мышелка, базилярная часть. В месте соединения 4 частей расположено большое затылочное отверстие, соединение полости черепа с позвоночным каналом.

Клиновидная кость: тело клиновидной кости, 2 больших крыла и 2 малых, крыловидные отростки и тд

Лобная кость: лобная чешуя, глазничная часть, носовая часть и тд; передний и задний край.

Решетчатая кость: вертикальная и перпендикулярная пластинки, лабиринт решетчатый и тд.

Височная кость: чашуйчатая, барабанная и каменистая части.

Вопрос №35. Воздухоносные пути. Положение, строение, ф-ции.

Слизистая оболочка состоит из однослойного многоядерного призматического реснитчатого эпителия. Фиброзно-хрящевая оболочка и наружная оболочка.

Ф-ции: проведение, согревание, увлажнение и очистка воздуха, защитная ф-ция (в состав поверхностной слизи входят лизоцим – в-во, регулирующее микробы), обонятельная , участие в звукообразовании.

Различают дыхательные (воздухоносные пути) и собственно-дыхательные пути. К верхним дых. путям относятся: наружный нос, полость носа, носоглотка, ротоглотка. К нижним: гортань, бронхи, трахея, бронхиальное дерево. Дых. пути – это система трубок, стенки которых имеют костную или хрящевую основу.

Вопрос №36. Скелет верхних конечностей. Суставы и движения в них.

Скелет верхних конечностей состоит из: плечевого пояса, который образован 2 костями (ключица и лопатка).

Свободная верхняя конечность:

а) плечо, образовано плечевой костью

б) предплечье, образовано локтевой и лучевой костями.

в) кисть состоит из:

- запястье из 8 малых костей, расположенных 2 ряда и между ними суставы.

- пястье – 5 костей

- фаланги пальцев, всего по 3 фаланги на 4 пальцах и 2 фаланги на большом пальце.

Суставы верхних конечностей: плечевой – подвижный. Соединяет плечевую кость с лопаткой. Движение по всем 3 осям.

локтевой – между 3 костями -> лучевая, локтевая и плечевая.

лучезапястный – образован лучевой костью и костью запястья.

Вопрос №37. Лёгкие. Положение. Строение. Ф-ции.

Лёгкие - это парные паренхиматозные органы. Заполняют грудную клетку. Ткань легкого состоит из структурно-ф-ных единиц – ацинус. С гр. я. – «гроздь винограда». Он представляет собой альвеолярные мешочки, образованные соединительной тканью с выпячиваниями, а внутри выстланы эпителием, там проходят альвеолярные ходы, по которым воздух попадает в альвеолярные мешочки. Снаружи оплетаются сетью капилляров. Правое легкое немного больше левого. Масса правого 360-570 г., левого – 325-480 г. Поверхности легкого – диафрагмальная, реберная, медиальная и междолевая. Диафрагмальная соприкасается с диафрагмой, реберная с ребрами, позвоночная – с грудным отделом позвоночника, средостенная – с органами средостения. Передний и нижний края имеются. Верхушка и основание. Верхушка выше ключицы и выступает примерно на 2 см выше. Основание соответствует диафрагмальной поверхности. Снаружи легкие покрыты висцеральной плеврой. В право легком 3 доли – верхняя, средняя и нижняя. В левом 2 доли – верхняя и нижняя.

Бронхиальное дерево – главный бронх делится в воротах легкого на -> долевые -> сегментарные бронхи -> субсегментарные -> дольковые -> концевые бронхиолы.

Плевра: висцеральный и париетальный листки плевры. Висцеральный покрывает легкое со всех сторон, а париетальная - стенки грудной полости, диафрагму и ограничивает с боков средостение.

Ф-ции легких: основная ф-ция – газообмен (обогащение крови кислородом и выделение из нее угл. газа)

Газообмен – обогащение крови кислородом и выведение из нее угл. газа.

Вопрос №38. Скелет нижней конечности. Суставы и движение.

Скелет образован тазовым поясом из тазовых костей и сводная нижняя конечность.

Состоит из отделов:

1) бедро (бедренная кость)

2) голень, состоит из 2 костей:

- большая берцовая

- малая берцовая

3) стопа из 3 отделов:

- предплюсна из 7 костей (пяточная и таранная кости)

- плюсна (5 костей)

- фаланги пальцев (также как на руке)

Тазовые кости: парные, толстые, прочные, образуют полость большого и малого таза. Кость состоит из 3 костей, которые соединяются с помощью хряща, но потом замещаются на костную.

Кости таза:

1) подвздошная

2) седалищная

3) лобковая или лонная

Суставы: крестцово-подвздошная, тазобедренный – движения круговые по всем осям, коленный – сгибание, разгибание, голеностопный – между голенью и таранной костью.

Вопрос №39. Мышцы головы. Их положение, ф-ции.

Мышцы головы: мимические и жевательные.

Мимические мышцы расположены вокруг естественных отверстий. Имеют анатомические особенности строения: представляют собой небольшие пучки, не имеют фасций (фасция – оболочка мышцы). Одним концом прикрепляются к костям черепа, другим – вплетаются в мягкие ткани. Все мимические мышцы иннервируются одним нервом.

Ф-ции:

1) обеспечивают смыкание и размыкание естественных отверстий

2) принимают участие в захвате пищи

3) принимают участие в произношении некоторых звуков; участвуют в речи.

Жевательные мышцы – одним концом прикрепляются к нижней челюсти, обеспечивая её подвижность при сокращении

2 группы мышц:

- поверхностные (височная и собственно жевательная)

- глубокие (наружная крыловидная и внутренняя крыловидная

Ф-ции: обеспечивают движение нижней челюсти.

Вопрос №40. Мышцы шеи. Положение. Ф-ции.

1) поверхностные – (широкая подкожная мышца и грудинноключичнососцевидная)

2) средние – (мышцы подъязычной кости)

3) глубокие – прикрепляются к позвоночнику, к шейному отделу и обеспечивают подвижность шеи.

Надподъязычные мышцы выполняют ф-ции:

1) образуют диафрагму ротовой полости

2) опускают нижнюю челюсть

3) поднимают подъязычную кость при фиксированной нижней челюсти

Ф-ции подъязычных мышц:

1) опускают подъязычную кость

2) подвижность гортани во время произношения звуков

3) фиксируют подъязычную кость.

Вопрос №41. Женские половые органы. Обзор строения. Ф-ции.

Женскую половую с-му подразделяют на 2 отдела: половые железы или яичники. Дополнительные половые органы: яйцеводы, матка, влагалище и наружные половые органы (лобок, большие и малые половые губы).

Ф-ции:

репродуктивная – выработка женских половых клеток и вынашивание плода.

эндокринная – выработка женских половых гормонов (гестогены и эстрогены)

Яичник – парная железа эллипсоидной формы, прикрепляется к матке, длина 4 см, ширина – 2,5 см, толщина – 1 см, масса 5,5 г.

Матка – непарный полый мышечный орган, длина – 7,5 см и ширина 5 см. Расположена между мочевым пузырем и прямой кишкой.

Маточная труба – парный полый орган, длина – 11 см.

Влагалище – непарный орган длинной 7-10 см, соединяет матку с наружными половыми органами.

Лобок – участок передней брюшной стенки треугольной формы.

Большие половые губы – парные округлые складки длина 7 см и ширина 2 см.

Малые половые губы – расположены между большими половыми губами. Парные тонкие продольные кожные складки меньшего размера.

Молочная железа – крупный железистый орган, продуцирующий молоко. Тело в виде диска округлено жировой тканью и расположено на передней поверхности грудной клетки.

Ф-ции: участвует в гормональной деятельности яичников.

Вопрос №42. Воздухоносные кости черепа. Их положение, значение.

Воздухоносные кости черепа - лобная, клиновидная, решетчатая, височная кость и верхняя челюсть. Ло́бная кость — непарная кость мозгового отдела черепа; участвует в образовании переднего отдела свода черепа и передней черепной ямки его основания. Она состоит из четырёх частей: вертикально расположенной чешуи, двух горизонтальных глазничных частей и дугообразной носовой части.

Клиновидная кость (основная кость)— непарная кость, образующая центральный отдел основания черепа. Одна из наиболее анатомически сложных костей человеческого скелета. Состоит из тела двух пар крыльев (малые крылья, и большие крылья) и крыловидных отростков, на верхней поверхности находится гипофизарная ямка, где залегает гипофиз.

Верхняя челюсть - парная воздухоносная кость, которая состоит из тела, содержащего гайморову пазуху, и четырех отростков: лобного, скулового, небного и альвеолярного. Дуга последнего несет зубные альвеолы, отделенные друг от друга межальвеолярными перегородками. Небный отросток, соединяясь с одноименным отростком противоположной кости срединным швом, участвует в образовании твердого неба. Верхняя челюсть участвует в формировании нижней стенки глазницы, боковой стенки полости носа, подвисочной и крыловидно-небной ямок.

Решётчатая кость —отделяет носовую полость от полости черепа. Имеет близкую к кубической форму и ячеистое строение.

Состоит из четырех частей: вертикальная пластинка, горизонтальная пластинка и две латеральные массы, подвешенные к горизонтальной пластинке.

Висо́чная кость участвует в образовании основания черепа и боковой стенки свода. В ней располагается орган слуха и равновесия, внутренняя сонная артерия, часть сигмовидного синуса, преддверно-улитковый и лицевой нервы, узел тройничного нерва, ветви блуждающего и языкоглоточного нерва.

В соединении с нижней челюстью височная кость образует комплексный, комбинированный височно-нижнечелюстной сустав, а также является опорой жевательного аппарата. Она подразделяется на три части, так как является продуктом слияния нескольких костей: Чешуйчатую, барабанную и каменистую

Окончательный синостоз происходит к концу 1-го года жизни, замыкая наружный слуховой проход .Таким образом, чешуйчатая часть лежит над ним, каменистая кнутри, барабанная — снизу и спереди.

Функции:

Наличие полостей уменьшает массу черепа при сохранении его прочности.

Кроме того, кости располагаются только по периферии органов чувств, обеспечивая благодаря плохо проводящей тепло воздушной среде как бы своеобразный термостат - тепловую изоляцию органов зрения, обоняния и слуха, которые, как оказалось, нормально функционируют лишь при температуре тела. Участвуют в фонации.

Вопрос №43. Понятие об обмене в-в и энергии. Обмен при различных работах.

Обмен в-в и энергии – основной признак, присущий всем живым существам. Это совокупность физиологических процессов, направленных на обеспечение организма необходимыми для его жизнедеятельности в-вами, их превращение и использование для получения энергии. Метаболизм в узком смысле – это пути превращений какого либо в-ва в организме. Р-ции, направленные на синтез новых молекул – анаболические (пластический обмен). Энергия образуется в результате распада сложных органических в-в (белков, жиров, углеводов) на более простые компоненты, вплоть до воды и угл. газа. Р-ции, сопровождающиеся выделением тепла – катаболические (энергетический обмен – катаболизм, диссимиляция). Основные в-ва, поступающие в организм – вода и растворенные в ней мин. в-ва, соли, белки, жиры, углеводы и витамины.

Вопрос №44. Желудок. Расположение. Строение. Пищеварение в нем.

Желудок расположен в верхней части брюшной полости и состоит из: входной части – кардиального отверстия, основной части - свода (дно), средней части – тела (корпус). Заканчивается желудок пилорической частью, которая отделена от желудка привратниковым сфинктером. Стенка желудка состоит из наружного слоя (серозная оболочка) и 3 внутренних (мышечной, подслизистой и слизистой оболочки).

Пищеварение: в желудке происходит переваривание пищи под влиянием желудочного сока. Он продуцируется клетками, которые входят в состав пищеварительных желез. Секреторные клетки дна и тела желудка выделяют кислый и щелочной секрет, а клетки антрального отдела – только щелочной. У человека объем суточной секреции желудочного сока около 2-3 литров. В состав жел. сока входят также ферменты, как пепсин, гастриксин, липаза, а также значительное кол-во слизи – муцина.

В желудке в основном расщепляется молочная пища. Особенно важно для грудничков, pH = 1,5 (кислая среда)

Процесс расщепления:

белок – полипептиды – аминокислоты

жиры – глицерин + жирные к-ты – створаживание молока

У желудка есть: передняя и задняя поверхности, большая и малая кривизна.

Вопрос №45. Язык. Строение. Положение. Ф-ции.

Это слизисто-мышечный орган, прикрепленный к дну ротовой полости и заполняет ее. Части языка: верхушка, тело и корень, который срастается с подъязычной костью. Покрыт слизистой оболочкой, на верхней поверхности расположены вкусовые, температурные, осязательные рецепторы – сосочки языка. Виды сосочков: нитевидные, конусовидные, листовидные, грибовидные и желобоватые. Нитевидные и конусовидные – общая чувствительность, грибовидные, желобоватые и листовидные – за вкусовую чувствительность.

Ф-ции: определение вкуса пищи, ее перемешивания, формирование пищевого комка, проталкивании е его в глотку. Способствует чистоте и благозвучию речи, участвуя в образовании большинства звуков.

Вопрос №46. Оболочки мозга.

Оболочки мозга: паутинная – находится между двумя остальными оболочками, отделяясь от мягкой субарахноидальное пространством, заполненным 120-140 мл спинномозговой жидкости. Она содержит кровеносные сосуды. В спинномозговой жидкости свободно плавают корешки спинномозговых нервов. Мягкая – плотно прилегает к наружной поверхности мозга, заходя во все щели и борозды. Состоит из рыхлой соединительной ткани, в толще которой располагаются питающие мозг, кровеносные сосуды. Твердая – прочное соединительно тканное образование, имеющее наружную и внутреннюю поверхности. Наружная поверхность шероховатая, богата сосудами, внутренняя поверхность – твердой мозговой оболочки, обращена к мозгу – гладкая, блестящая, покрыта эндотелием. Между ней и паутиной оболочкой располагается узкое субдуральное пространство, заполненное небольшим количеством жидкостного содержимого.

Вопрос №47. Обмен в-в и энергии при разных видах работы.

Обмен в-в или метаболизм – состоит из 2х процессов: ассимиляции – синтеза соединений и диссимиляции – расход в-в и выведение продуктов этого распада из организма. Эти 2 процесса составляют основу жизни организма. Различают общий обмен в-в – учитываются поступления в организм в-в и их выделения, и промежуточный – охватывает превращение этих в-в в организме. Изучение обмена в-в состоит из определения баланса поступивших и выделившихся в-в и проводится в основном в физиологических исследованиях, а биохимическое исследование главным образом направлено на изучение внутриклеточных превращений. Обмен в-в и реакция превращения энергии тесно связаны. Энергия, заключенная в молекулах пищи, выделяется в процессе их превращения в организме в виде тепла. Большая часть запасается в виде макроэргических связей в молекуле АТФ, других нуклеотидтрифосфатов и др. Эти в-ва могут как запасать, так и отдавать энергию.

Вопрос №48. Тонкий кишечник. строение. Положение. Пищеварение в нем.

Положение: тонкий кишечник расположен в средней и нижней части брюшной полости, сверху начинается от выхода из желудка, а снизу заканчивается слепой кишкой и соединяется с толстым кишечником. Длина 5-7 м. Строение кишечной стенки: слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечный слой, наружный продольный и серозный слой. Располагается в виде петель, подвешенные к брыжейке, и заполняет брюшную полость.

Отделы: двенадцатиперстная кишка (открывается в нее желчный проток и проток желчной железы) -> брызжеечная часть (тощая и подвздошная кишка). В таком кишечнике – наличие слизистой оболочки, кишечных ворсинок. Они увеличивают площадь.

Пищеварение: завершающая стадия гидролиза пищевых в-в, начатого с помощью ферментов слюны, желудочного и поджелудочного соков. В кишечном соке имеется полный набор ферментов, расщепляющих полимеры пищевых в-в до мономеров, которые всасываются в слизистую оболочку тонкого кишечника в кровь и лимфу.

Двенадцатиперстная кишка: pH > 7 (щелочная среда)

белок – полипептиды – аминокислоты

жиры – глицерин + жирные кислоты

углеводы – дисахариды – моносахариды

Тощая кишка: завершается расщепление всей пищи и попадает она в толстый кишечник.

Вопрос №49. Аорта. Ее отделы. Дуга и ее ветви.

Аорта – самый большой непарный артериальный сосуд большого круга кровообращения.

Отделы: восходящая часть, дуга аорты и нисходящая часть, которая делится на грудную и брюшную части.

Ветви:

Восходящий отдел – правая и левая венечные артерии сердца.

Дуга аорты – справа налево – плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия, левая подключичная артерия.

Нисходящий отдел – грудная аорта – межреберные, пищеводные, трахеальные, плевральные, перикардиальные и другие.

Брюшная аорта – верхняя и нижняя брыжеечные артерии (к желудку, печени и селезенке) правая и левая почечные артерии (к кишечнику)

Вопрос №50. Желчный пузырь. Положение. Строение. Ф-ции.

Желчный пузырь (vesica fellea, biliaris) является вместилищем, в котором происходит накопление желчи, ее концентрация за счет всасывания воды. Он расположен в передней части правой продольной борозды печени, имеет грушевидную форму, вмещает около 40—60 мл желчи. В нем различают дно, тело и шейку. Шейка желчного пузыря переходит в пузырный проток, который соединяется с общим печеночным протоком. Дно желчного пузыря соприкасается с париетальной брюшиной, а тело — с нижней частью желудка, двенадцатиперстной и поперечной ободочной кишок. Стенка желчного пузыря состоит из слизистой, мышечной оболочек и покрыта брюшиной. Слизистая оболочка в шейке и пузырном протоке формирует спиральную складку; мышечная оболочка состоит из гладких мышечных волокон.

Вопрос №51. Кожа. Строение. Ф-ции.

Строени е: эпидермис включает в себя 5 слоёв эпидермальных клеток. Дерма представляет собой соед. ткань и состоит из 2 слоёв (сосочкового и сетчатого).

Подкожно-жировая клетчатка состоит из пучков соед. ткани и жировых скоплений, пронизанных кровеносными сосудами и нервными волокнами. S кожи = 1,6 м2. В коже находятся волокна: коллагеновые, ретикулярные, которые поддерживают кожу в тонусе, клетчатка находится в глубине.

Кровоснабжение кожи очень хорошее. В сосудах находится около 1 л крови, в основном она находится в микроциркулярном русле.

Ф-ции кожи:

1) смягчает механические воздействия

2) является депо жира в виде жировой клетчатки

3) кожа влияет на теплообмен, участвует в нем

4) принимает участие в обмене в-в

5) защитная

6) иммунная

7) рецепторная

Вопрос №52. Физиология кровоснабжения. Пульс. Давление.

Основной слой, обеспечивающий перемещение крови внутри сосудистого русла, является сердце. Ритмичное смещение стенок артерий – это пульс. По пульсу можно судить о работе сердца, состоянии сердечнососудистой с-мы в целом. Частота пульса равна числу сокращений сердца. У здорового человека в состоянии покоя 60-80 ударов в минуту. При физической нагрузке, мышечной работе, длительной ходьбе, беге, а также при повышении внешней температуры частота пульса увеличивается. Повышение температуры тела на 1 градус увеличивает частоту пульса в среднем на 8-10 ударов.

Артериальное давление – один из наиболее важных показателей работы сердечнососудистой с-мы. Различают систолическое и диастолическое артериальное давление. Систолическое давление зависит, в первую очередь, от работы сердца и сопротивлению стенок артерий потоку крови. Диастолическое давление обусловлено сопротивлением потоку крови артерий. Систолическое давление больше диастолического. Разница между ними называется пульсовым давлением. Нормальное значение систолического давления 120-130 мм рт ст; диастолического 70-80 мм рт ст.

Вопрос №53. Большие полушария. Доли. Главные извилины и борозды.

Головной мозг состоит из 3х частей: полушари1 большого мозга; мозжечка и мозгового ствола.

Полушария большого мозга достигают максимального развития у человека позже других отделов.

Большой мозг состоит из 2х полушарий: правое и левое. Они связаны мозолистым телом. Полушария делятся с помощью продольной щели. Полушария имеют 3 поверхности: верхнелатеральная – выпуклая, медиальная – плоская и нижняя – неправильной формы. Борозды – углублении между извилинами. Извилины – возвышения мозгового в-ва.

Каждое полушарие делится на доли – лобную, теменную, затылочную, височную, островковую. Центральная борозда (Роландова борозда) отделяет лобную долю от теменной, латеральная борозда – височную от лобной и теменной, теменно-затылочная разделяет теменную и затылочные доли. Латеральная борозда закладывается к 4-му месяцу внутриутробного развития, теменно-затылочная и центральная к 6-му месяцу.

Вопрос №54. Вспомогательный аппарат глаза. Его характеристика.

К вспомогательному органам глаза относятся наружные мышцы глазного яблока, веки, брови, слезный аппарат.

Наружные мышцы глазного яблока поперечнополосатые. Выделяют 4 прямые: верхняя, нижняя, латеральная и медиальная; и 2 косые: верхняя и нижняя мышцы.

Мышца, поднимающая верхнее веко лежит выше верхней прямой мышцы и заканчивается в толще верхнего века. Латеральная и медиальная прямые мышцы вращают глазное яблоко каждая в свою сторону. Верхняя прямая мышца вращает глазное яблоко кверху, нижняя – вниз. Верхняя косая мышца поворачивает глазное яблоко таким образом, что зрачок смотрит вниз и латерально. Нижняя так, что зрачок смотрит вверх и латерально.

Веки представляют собой выпукло-вогнутые пластинки, расположенные спереди от глазного яблока. Различают верхнее веко и нижнее веко, а в них – переднюю и заднюю поверхности. Боковые края век соединяются спайками, замыкающими углы глаза. Кнаружи, на свободном крае каждого века есть слезный сосочек с отверстием – слезной точкой, которой начинается слезный каналец. Пространство между краями век называется глазничной щелью. Вдоль переднего края век располагаются ресницы. Ф-ция век заключается в уменьшении и прерывании светового потока и защите глаз от мех. повреждений.

На границе лба и верхнего века находится бровь . Выполняет также защитную ф-цию.

Слёзный аппарат человека состоит из слезной железы с выводными протоками и слезоотводящих путей.

Слезная железа имеет альвеолярно-трубчатое строение. Вырабатывает слезу, омывающую видимую часть глазного яблока и направляющуюся в слезное озеро, откуда берут начало слезоотводящие пути. Их образуют слезные канальцы, слезный мешок и носовлезный проток. Слезные канальцы впадают в слезный мешок. Книзу слезный мешок переходит в носослезный проток, открывающийся в носовой ход.

Вопрос №55. Органы мочевыделения. Их положение, строение, ф-ции

Почка – парный орган темно-красного цвета, плотной консистенции, массой 120-200 г. Расположен в полости живота, по обе стороны от позвоночника, на задней брюшной стенке на уровне 12 грудного и двух верхних поясничных позвонков. Правая почка лежит ниже левой. Спереди от правой почки проходят нисходящая часть 12-перстной кишки и правый изгиб ободочной кишки. Вверху правая почка соприкасается с висцеральной поверхностью печени. Впереди левой почки располагаются желудок, хвост поджел. железы, петли тощей кишки, а сверху примыкают селезенка и левый изгиб ободочной кишки. Верхний конец почки соприкасается с надпочечником.

Почка имеет несколько оболочек. Снаружи она покрыта тонкой пластинкой – фиброзной капсулой. Кнаружи от фиброзной капсулы располагается толстая жировая капсула. Кнаружи от дировой капсулы почка охватывается почечной фасцией. Почки фиксируются на своем месте кровеносными сосудами, почечной фасцией и жировой капсулой.

Почка бобовидной формы, выпуклым латеральным краем обращена кнаружи, а вогнутым медиальным – к позвоночнику. В центре вогнутого края имеется углубление – почечные ворота, через которые проходят мочеточник. Почечные ворота переходят в обширное углубление – почечную пазуху, в ней находятся малые и большие почечные чашки, почечная лоханка, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и жировая ткань. В каждой почке выделяют переднюю и заднюю поверхности, верхний и нижний концы. Почка состоит из внутреннего мозгового в-ва толщиной 2,-2,5 см и поверхностного коркового в-ва толщиной 0,4-0,7 см. Мозговое в-во почки образовано 10-15 конусообразными почечными пирамидами, обращенными основанием к корковому в-ву. Почечная пирамида состоит из прямых канальцев, образующих петли нефрона, и из проходящих через мозговое в-во собирательных почечных трубочек, которые постепенно сливаются друг с другом и образуют в области почечного сосочка 15-20 коротких сосочковых протоков, которые открываются на поверхности сосочка сосочковыми отверстиями. Корковое в-во расположено на периферии почки, однако проникает в мозговое в виде почечных столбов. В корковом в-ве расположена основная часть структурно-ф-ных единиц почки – нефронов, кол-во которых достигает 1,5-1,8 млн.

Нефрон – начинается почечным тельцем, включающем клубочек кровеносных капилляров, окруженный 2-слойной капсулой Шумлянского-Боумена. Между листками капсулы имеется полость, переходящая в просвет проксимального извитого канальца нефрона. С-ма почечных канальцев нефрона включает проксимальный извитой каналец, петлю нефрона с проксимальным прямым, тонким и дистальным прямым канальцами и дистальный извитой каналец. Дистальный извитой каналец впадает в собирательную почечную трубочку, которая продолжается в сосочковый проток, открывающийся на вершине пирамиды в полость малой почечной чашки. Несколько малый чашек (2-3) открываются в большую чашку. Слияние друг с другом 2-3 больших чашек образует расширенную общую полость – почечную лоханку. Лоханка в области ворот почки, суживаясь, образует мочеточник. Малые и большие почечные чашки, почечная лоханка и мочеточник составляют мочевыводящие пути почки.

На всем протяжении нефрон окружен кровеносными капиллярами. Кровь к капиллярному клубочку почечного тельца притекает из с-мы почечной артерии, которая делится на ветви и заканчивается капиллярными клубочками. Капилляры клубочка выполняют ф-цию фильтрации экскретов. Капилляры клубочка собираются в выносящую клубочковую артериолу, где происходит фильтрация плазмы крови с содержащимися в ней продуктами обмена в полость капсулы, а затем в просвет извитых канальцев нефрона, где происходят реабсорбция и окончательное формирование мочи. Выносящие клубочковые артериолы снова разделяются на вокругканальцевые капилляры, которые образуют густые сети вокруг почечных канальцев, и лишь затем переходят в венулы. Венулы сливаются в междольковые вены, впадающие в дуговые вены, расположенные на границе коркового и мозгового в-ва. Они в свою очередь переходят в междолевые вены, затем сигментарные, которые формируют почечную вену, впадающую в нижнюю полую вену.

Стенки лоханки, больших и малых почечных чашек имеют одинаковое строение: в них различают слизистую, мышечную и адвентициальную оболочки. Они составляют форникальный аппарат почки, роль которого заключается в регулировании кол-ва мочи, выводимой из почечных канальцев в малые почечные чашки, и создании препятствия обратному току мочи, в регулировании водного баланса организма.

Мочеточник – парный орган, представляет собой трубку длинной 30-35 см и диаметром до 8 мм, соединяющую почечную лоханку с мочевым пузырем. Различают брюшную, тазовую и внутристеночную части мочеточника. В 3 местах мочеточник имеет сужения (до 3-4 мм). Стенка состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. Снаружи мочеточник покрыт соединительнотканной оболочкой.

Мочевой пузырь – непарный полый орган вместимостью 700-800 см3, располагается на дне таза, форма его зависит от степени наполнения мочой. Своим нижним отделом мочевой пузырь прилежит к тазовому дну. Различают тело, дно, шейку и верхушку пузыря. Стенка МП состоит из слизистой, мышечной, адвентициальной и серозной оболочек. В области переднего отдела МП имеется 3 отверстия: два – устья мочеточников и одно – внутреннее отверстие мочеиспускательного канала. Мышечная оболочка при сокращении уменьшает объем органа и изгоняет мочу наружу через мочеиспускательный канал.

Мочеиспускательный канал – мягкая эластичная трубка, длина – 20-22 см у мужчин и 3-5 см у женщин.

Мужской МК начинается от мочевого пузыря внутренним отверстием и заканчивается наружным отверстием на вершине головки полового члена. Он подразделяется на внутристеночную часть, предстательную, промежуточную и губчатую части. Слизистая оболочка внутристеночной и предстательной части выстлана переходным эпителием, промежуточной и губчатой частей - многоядерным призматическим эпителием, а в области головки полового члена – многослойным плоским эпителием. В слизистой оболочке располагается большое кол-во слизистых желез.

Женский МК шире мужского и представляет собой прямую трубку длиной 2,5-3,5 см и диаметром 7-10 мм, состоящую из внутристеночной и внестеночной частей и открывающуюся в преддверие влагалища. Стенка МК также состоит из слизистой, мышечной и соединительнотканной оболочек.

Вопрос №56. Язык, как орган вкуса

Орган вкуса расположен в начальном отделе пищеварительного тракта и служит для восприятия качества пищи. Рецепторы вкуса представляют собой небольшие нейроэпителиальные образования и носят название вкусовых почек.

Они располагаются в многослойном эпителии грибовидных, листовидных и желобоватых сосочков языка и в небольшом количестве – в слизистой оболочке мягкого нёба, надгортанника и задней стенки глотки. У человека количество вкусовых почек достигает 2000-3000. Каждая вкусовая почка имеет форму эллипса. Вершина почки сообщается с полостью рта при помощи отверстия – вкусовой поры, которая ведет в небольшое углубление – вкусовую ямку.

Нервные волокна, входящие во вкусовую почку, идут вдоль поддерживающих эпителиоцитов и заканчиваются на боковых поверхностных сенсорных клетках, воспринимающих вкусовую чувствительность.

В области передних языка это чувство вкуса воспринимается волокнами барабанной струны лицевого нерва, в задней трети языка, мягком нёбе, нёбных дужках – окончаниями языкоглоточного нерва.

Вопрос №57. Слюна. Ее состав, роль в пищеварении.

Слюна - прозрачная бесцветная жидкость, жидкая биологическая среда организма выделяемая в полость рта тремя парами крупных слюнных желез (подчелюстные, околоушные, подъязычные) и множеством мелких слюнных желез полости рта. В полости рта образуется смешанная слюна или ротовая жидкость, состав которой отличается от состава смеси секретов желез, так как в ротовой жидкости присутствуют микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности и различные компоненты пищи, компоненты зубного налета и зубного камня. В сутки у взрослого человека выделяется 1500-2000 мл слюны.

Состав:

Слюна обладает pH от 5,6 до 7,6. На 99 % состоит из воды, содержит соли различных кислот, микроэлементы и катионы некоторых щелочных металлов, муцин (формирует и склеивает пищевой комок), лизоцим (бактерицидный агент), ферменты, расщепляющие углеводы до олиго- и моносахаридов, а также другие ферменты, некоторые витамины.

Основные ф-ции:

1. пищеварительная

- формирование и проглатывание пищеварительного комка

- увлажнение и покрытие слизистой оболочки слоем слизи

- очищение поверхности зубов и слизистой оболочки рта от микроорганизмов и продуктов их метаболизма, остатков пищи.

- бактерицидное действие слюны (при ксеростомии, отсутствии слюны, быстро развивается воспаление слизистой оболочки)

2. защитная

- слюна оказывает выраженное противокариозное действие, что выражается разведении и выведении сахаров пищевых продуктов, нейтрализации кислот в зубном налете, обеспечении процесса деминерализации эмали зуба.

Вопрос №58. Гипофиз. Положение, строение, ф-ции

Строение:

имеет массу 0,5-0,6 г, снаружи гипофиз покрыт капсулой.

В Г. различают 2 доли: переднюю и заднюю. Передняя доля подразделяется на дистальную, промежуточную и бугорную части.

Положение:

находится в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости т отделен от полости черепа отростком твердой оболочки головного мозга, образующим диафрагму седла. Через отверстие в этой диафрагме гипофиз соединен с воронкой гипоталамуса промежуточного мозга.

Функции:

1. гормон, влияющий на рост

2. гормон, стимулирующий ф-цию надпочечников

3. гормон, влияющий на развитие и ф-цию щитовидной железы

4. гормоны, оказывающие влияние на половое созревание организма, развитие фолликулов в яичнике, овуляцию, рост молочных желез и выработку молока у женщин, а также процесс сперматогенеза у мужчин

5. промежуточная часть передней доли контролирует образование пигмента (меланина) в организме, а также гормон, стимулирующий обмен жиров.

6. задняя доля гипофиза оказывает сосудосуживающее действие , стимулирует сокращение мускулатуры матки, а таке усиливает выделение молока при лактации.

Вопрос №59. Надпочечник. Положение, строение, ф-ции

парный орган массой около 12-13 г

Положение:

располагается в забрюшинном пространстве над верхним концом соответствующей почки, на уровне 11-12 грудных позвонков. Правый Н. лежит несколько ниже, чем левый. Своей задней поверхностью правый надпочечник прилежит к поясничной части диафрагмы, передней – соприкасается с висцеральной поверхностью печени и 12-перстной кишкой, а нижней – с верхним концом правой почки. Левый Н. передней поверхностью прилежит к хвосту поджелудочной железы и кардиальной части желудка, задняя его поверхность соприкасается с диафрагмой, а нижняя – с верхним концом и медиальным краем левой почки.

Строение:

Н. имеет форму уплощенного спереди назад конуса, в котором различают переднюю, заднюю и почечную поверхности. Длина – 40-6- мм, ширина – 20-30 мм, толщина – 2-8 мм. Размеры правого Н. несколько меньше, чем левого. На передней поверхности видна борозда органа – ворота, через которые из него выходит центральная вена. Снаружи Н. покрыт фиброзной капсулой. Наружный отдел паренхимы органа составляет корковое в-во.

Ф-ции:

гормоны коркового в-ва Н. носят общее название – кортикостероиды. Они влияют на различные виды обмена, иммунную с-му и течение воспалительных процессов. В центре Н. располагается мозговое в-во, образованное крупными клетками желтовато-бурого цвета. Среди клеток различают клетки, продуцирующие адреналин и норадреналин. Они изменяют деятельность сердечно-сосудистой с-мы, нервной с-мы, процессы углеводного обмена и термогенеза.

Вопрос №60. Околощитовидные железы. Их положение. Особенности строения. Значение в регуляции.

ОЖ имеют вид округлых или овальных небольших телец, расположенных на задней поверхности долей щитовидной железы. Размеры каждой железы колеблются: длина 4-8 мм, ширина 3-4 мм, толщина 2-3 мм. Число этих телец 2-8, в среднем 4. Общая масса их не превышает 0,1-0,4 г.

ОЖ отличаются от щитовидной железы более светлой окраской. Каждая железа покрыта тонкой собственной фиброзной капсулой, от которой внутрь органа проникают соединительнотканные перегородки, которые содержат большое количество кровеносных сосудов, а также жировые клетки.

Паренхима железы представлена тяжами и скоплениями эпителиальных клеток – паратироцитов. выделяют 2 основных типа: главные и оксифильные.

Главные клетки осуществляют биосинтез и выделение паратирина, который увеличивает содержание и ф-ную активность остеокластов в костной ткани и стимулирует реабсорбцию кальция в почечных канальцах.

Оксифильные паратироциты располагаются среди главных и крупнее их. Ф-ная роль этих клеток до конца не выяснена.

Ф-ное значение ОЖ состоит в регуляции фосфорно-кальциевого обмена.

Вопрос №61. Кровь. Количество. Состав и свойства крови. Значение для организма человека.

Кровь - это жидкая ткань, состоящая из плазмы(55-60% от объёма крови) и взвешенных в ней кровяных клеток(40-45% от объёма крови): эритроциты, лейкоциты, тромбоциты . Она заключена в систему кровеносных сосудов и благодаря работе сердца находится в непрерывном движении. Гомеостаз - постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды. У взрослого человека количество крови - 7-8 % от веса тела, у новорождённых - до 15%, а у детей до 1 года - 11%. Внормальных условиях в организме циркулирует не вся кровь, а только её часть, другая часть находится в депо крови: в селезёнке, печени и подкожной клетчатке и мобилизируется, когда возникает необходимость в пополнении циркулирующей крови. Так, во вроемя мышечной работы и кровопотерях кровь из депо выбрасывается в кровяное русло. Потеря 1/3 - 1/2 количества крови опасна для жизни.

Кровь выполняет в организме человека целый ряд жизненно-важных функций, главные из которых: