- •Принципы лечения больных с переломами:

- •Оказание помощи в экстренном порядке.

- •1. Первичные опухоли остеогенного происхождения:

- •2. Первичные опухоли неостеогенного происхождения:

- •3. Вторичные опухоли, параоссальные и метастатические.

- •Классификация статических деформаций стоп

- •Поперечное плоскостопие и деформации пальцев

Принципы лечения больных с переломами:

Оказание помощи в экстренном порядке.

Репозиция отломков должна проводиться при адекватном обезболивании.

При переломах со смещением отломков репозиция должна быть проведена с применением консервативных или оперативных методов (по показаниям).

До наступления консолидации отломки должны находиться в неподвижном состоянии.

Восстановительное лечение должно начинаться как можно раньше и способствовать быстрейшему восстановлению функции поврежденного органа и работоспособности пострадавшего.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ:

1.Фиксационный метод лечения: при переломах без смещения отломков; после одномоментной ручной репозиции отломков; при обширных повреждениях мягких тканей; после операций на сегментах опорно-двигательного аппарата. В виде шин, циркулярных повязок.

2. Экстензионный метод: когда одномоментную ручную репозицию провести не удается; при некоторых переломах он является основным (переломы диафиза плеча, бедра, голени). Спица Киршнера.

3. Компрессионно-дистракционный метод (Илизаров): незаменим при открытых переломах, с дефектами покровных тканей, при оскольчатых, осложненных переломах

4. Оперативный метод: открытые; осложненные (повреждение сосудов, нервов); отрывные; интерпозиция тканей в зоне перелома; без эффекта от др. методов лечения.

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

4 последовательные стадии репаративного остеогенеза:

I стадия — начало пролиферации клеточных элементов под воздействием продуктов некроза поврежденных клеток и тканей.

II стадия — образование и дифференцировка тканевых структур.

III стадия — образование костной структуры.

IV стадия — перестройка первичного регенерата.

Виды костной мозоли: 1) периостальн; 2) интермедиарн; 3) периостальн.

Первичное сращения – сразу образуется костн тк. Вторичное – через хрящевую тк.

Замедленная консолидация - если прочная костная мозоль не образуется в заданные сроки для конкретной локализации перелома, клинически сохраняется болезненность и качательные движения в зоне перелома. На R определяются костная мозоль, которая по «своей зрелости» не соответствует сроку, прошедшему с момента травмы для данной локализации. Леч-е – продлить иммобилизацию.

Ложный сустав - свободная, безболезненная подвижность между отломками на месте перелома, укорочение конечности, нарушение ее функции. В анамнезе - после перелома прошло 2-3 срока, необходимых для сращения перелома данной локализации. На R: облитерация костномозгового канала, остеосклероз концов отломков, образование замыкательных пластин на концах фрагментов. Леч-е – только хир.

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ (ОП) – это повреждение кости, сочетающееся с нарушением целостности кожных покровов и подлежащих мягких тканей.Исключить же сообщение полостей раны и перелома между собой можно только в процессе хирургической обработки. Ряд особенностей:

микробное загрязнение раны микрофлорой окружающей среды (все ОП - первично микробно загрязненными);

травматическое нарушение структуры ткани, ее жизнеспособности с последующим развитием деваскуляризации в зоне ОП повышает вероятность развития вторичного некроза и присоединения инфекционного процесса;

обнажение кости из-за разрушения мягких тканей значительно усложняет лечение и может приводить к стойкой потере функции конечности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОП

По механогенезу травмы: первично- и вторично открытые;

Предложенн Капланом и Марковой

Римские цифры обозначают размер раны:

рана размером до 1,5 см;

рана размером от 2 до 9 см;

рана размером от 10 см и более;

дефект кожных покровов на большом протяжении.

Буквы обозначают вид - тяжесть и обширность повреждения мягких тканей:

А -повреждение, при котором жизнеспособность их не нарушена или мало нарушена, например при колотых, рубленых ранах или от разрыва или лопания;

Б - повреждения мягких тканей средней тяжести, жизнеспособность которых полностью или частично нарушена в ограниченной зоне, чаще всего это ушибленные или рваные раны;

В - тяжелые повреждения мягких тканей, жизнеспособность которых нарушена на значительном протяжении (обычно это наблюдается при размозженных и раздавленных ранах).

ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: 1) гнойно-некротические (до 60%); 2) нарушения остеогенеза (замедленная консолидация, несращения переломов, ложные суставы – до 35%).

Клинические признаки ОП: 1)усиление боли при пальпации; 2) наличие раны с выступающими в нее костными отломками или наличие костных осколков в ране; 3) нарушение оси конечности или поврежденного сегмента; 4) патологическая подвижность в зоне перелома; 5) крепитация костных отломков; 6) анатомическое укорочение поврежденного сегмента конечности.

ПХО раны - это оперативное вмешательство, направленное на создание оптимальных условий для заживления раны, профилактики инфекционных осложнении (программа минимум), восстановление анатомических взаимоотношений в ране с целью быстрейшего восстановления функции (программа максимум). Этапы: 1)механическая очистка раны; 2) промывание костной раны; 3) рассечение краев кожной раны; 4) иссечение мертвых тканей; 5) фиксация костных отломков; 6) гемостаз; 7) дренирование; 8) ушивание раны.

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ:

1.Они всегда первично-открытые; 2. Степень микробного загрязнения огнестрельных переломов значительно выше, чем открытых переломов другой этиологии. 3. Зона вторичного некроза. 4. Большая кинетическая энергия высокоскоростной пули приводит к большим разрушениям костной ткани. Резко возрастает удельный вес оскольчатых, множественных, переломов с большим дефектом костной ткани. 5. На значительном расстоянии от места огнестрельного перелома возникают патологические изменения в костном мозге. 6. Огнестрельные переломы часто сопровождаются повреждениями сосудов и нервов. 7. При огнестрельных переломах длинных трубчатых костей у раненых возникают тяжелые общие изменения в организме (анемии, восходящие тромбофлебиты, эндартерииты и расстройства микроциркуляции на значительном удалении от места перелома; пневмонии - эмболический характер). 8. Огнестрельные повреждения часто осложняются травматическим шоком и раневой инфекцией.

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА

3 степени тяжести дисплазии:

1-я степень – предвывих, характеризуется только недоразвитием крыши вертлужной впадины.

2-я степень – подвывих. При этом кроме недоразвития крыши вертлужной впадины выявляется смещение головки бедра кнаружи (латеропозиция бедра), но за пределы лимбуса она не выходит.

3-й степень – врожденный вывих бедра. Это крайняя степень дисплазии тазобедренного сустава. Характеризуется тем, что головка бедра полностью «уходит» с недоразвитой вертлужной впадиной и смещается кнаружи и кверху.

Бедренный компонент дисплазии тазобедренного сустава характеризуется (рис.Б) торсией проксимальной части бедра кнаружи, высоким стоянием большого вертела и проекционным увеличением шеечно-диафизарного угла (ШДУ).

У НОВОРОЖДЕННОГО: 1)симптом щелчка или Ортолани-Маркса; 2) отсутствие головки бедра в бедренном треугольнике; 3) ограничение отведения бедра; 4) укорочение ножки; 5) асимметрия кожных складок на бедре; 6) наружная ротация ножки; 7) уплощение ягодичной области.

У РЕБЕНКА СТАРШЕ ГОДА: 1) позднее начало ходьбы ( начинает ходить на 13-15 мес); 2) нещадящая хромота на больную ногу; 3) верхушка большого вертела находится выше линии Розера-Нелатона; 4) положительный феномен Тренделенбурга («умение ходить на вывихнутой ноге»); 5) симптом неисчезающего пульса на a. dorsalis pedis при давлении на типичную точку пальпации пульса на бедренной артерии; 6) симптом Рэдулеску (ощущение головки бедра при ротационных движениях по наружно-задней поверхности ягодичной области); 7) симптом Эрлахера - максимально согнутая больная нога в тазобедренном и коленном суставе касается живота в косом направлении; 8) симптом Эттори - максимально приведенная вывихнутая нога перекрещивает здоровую на уровне средины бедра, тогда как здоровая нога перекрещивает больную в области коленного сустава); 9) симптом Дюпюитрена или «поршня» (как симптом пружинящего сопротивления при травматических вывихах бедра); 10) нарушение треугольника Бриана; 11) отклонение линии Шемакера. Линия, соединяющая верхушку большого вертела и передне-верхнюю ость таза при вывихе проходит ниже пупка; 12) поясничного лордоз увеличен; 13) + симптомы, выявляемые в период новорожденности, проявляются более четко (+ограничение отвердения, +наружная ротация, +укорочение).

3 основных рентгенологических признака врожденного вывиха бедра:

избыточная скошенность крыши вертлужной впадины;

смещение проксимального конца бедра кнаружи-кверху;

позднее появление ядра окостенения головки бедра (в норме оно появляется в 3,5 месяца).

Хильгенрейнер предложил схему: 1) линия Келера через У-образные хрящи (расположены на дне вертлужной впадины); 2)Опустить перпендикуляр от этой линии до самой выступающей видимой части бедра - высота h (в норме равна 10 мм.); 3)от дна вертлужной впадины провести касательную линию к наиболее выстоящему отделу крыши вертлужной впадины. Таким образом образуется ацетабулярный угол (индекс) - . В норме он равен 26º-28,5º; 4)Определить дистанцию d – расстояние от вершины ацетабулярного угла до перпендикуляра h на линии Келера. В норме она составляет 10-12 мм.

Степень дисплазии |

- ацетабул. угол |

d – дистанция |

h – высота |

норма |

26-28,5º |

10-12 мм. |

10 мм. |

I cт. предвывих |

> 26-28,5º |

норма |

норма |

II ст. подвывих |

> 26-28,5º |

> 10-12 мм. |

норма |

III ст. вывих |

> 26-28,5º |

> 10-12 мм. |

< 10 мм. |

Консервативное леч-е: отводящие шинки; липкопластырное вытяжение (по Мау).

ВРОЖДЕННАЯ КОСОЛАПОСТЬ - это аномалия развития конечности, сопровождающаяся изменениями на уровне голеностопного, Шопарова и Лисфранкова суставов, приводящая к выраженным функциональным нарушениям нижней конечности и всего опорно-двигательного аппарата (до 40% всех деформаций нижних конечностей, 1 – 2 случаев на 1000 новорожденных).

легкая степень: удается одномоментно корригировать все компоненты деформации (эквинус, супинацию и приведение) и вывести стопу до среднего положения. Эквинусная деформация и супинация стопы не превышают 10 – 15°.

средняя: деформация выраженная и ригидная, т.е. исправить одномоментно не возможно; от 15 до 30°.

тяжелая степень – деформация устойчива и превышают 30 – 35°.

Клиника у новорожденных: 1) аддукции переднего отдела стопы, 2) супинации стопы, 3) эквинус стопы, 4) высокое стояние пяточного бугра (в тяжелых случаях).

С началом ходьбы все клинические проявления усугубляются: 1) прогрессирует супинация; 2) омозолелость кожи наружно-тыльной поверхности стопы (больной ходит на ней, подошвенная поверхность при этом смотрит вверх); 3) образуются слизистые сумки под омозолелостью; 4) гипотрофия мышц голени; 5) косолапая походка.

Консервативное лечение: 1) редрессирующая гимнастика – насильственное постепенное исправление деформации с последущим наложение этапных гипсовых повязок на 7 дней для закрепления достигнутого результата коррекции (до переведения стопы в положение гиперкоррекции). Далее нитролаковые ортезы для голени и стопы до 3-3,5 лет. 2) назначают массаж разгибателей стопы и малоберцовых мышц, 3) тепловые процедуры и ЛФК для голеностопного сустава.

Оперативное лечение: ранняя хирургическая коррекция косолапости, если при проведении консервативного лечения на протяжении 2 – 3 месяцев не получено должного эффекта.

год: консервативное леч-е

1-3 года: оперативное вмешательство на сухожильно-связочном и капсулярном аппарате стопы и голеностопного сустава по методике Т.С. Зацепина

3-12 лет: оперативных вмешательств по методике Т.С. Зацепина с фиксацией стопы дистракционно-компрессионным аппаратом (Илизарова)

ВРОЖДЕННАЯ МЫШЕЧНАЯ КРИВОШЕЯ (ВМК) – стойкое укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы, обусловленное ее недоразвитием, а также травмой в перинатальном периоде, сопровождающееся наклоном головы и ограничением подвижности в шейном отделе позвоночника, а в тяжелых случаях – деформацией черепа, позвоночника и надплечий.

Частота: 3е место после врожд вывиха бедра и врожд косолапости.

Этиология: =теории: 1) Травматическое повреждение при рождении (в области гематомы рубцовая ткань); 2) Ишемический некроз мышцы (плечико плода давит на верхнюю часть шеи → ишемическая контрактура); 3)Инфекционный миозит (внутриутробно в мышцу проникают микробы); 4) Грудино-ключично-сосцевидная мышца развивается неправильно уже во внутриутробном периоде (но время родов укороченная мышца травмируется→ гематома→ фиброзная ткань); 5) Длительное наклонное положение головы в полости матки (травма во время родов).

2 формы ВМК:

1) ранняя: уже с рождения или в первые дни жизни только при пальпации может обнаруживаться укорочение грудино-ключично-сосцевидной или наличие инфильтрата на границе средней и нижней трети её, или тотальное уплотнение кивательной мышцы.

2) поздняя: признаки деформации нарастают постепенно. В конце 2-й – начале 3-й недели жизни у больных в средней или средне-нижней трети мышцы появляется плотной консистенции уплотнение. Кожа не изменена, признаки воспаления отсутствуют. Голова наклоняется в сторону больной мышцы, а подбородок разворачивается в противоположную.

Развиваются и усугубляются вторичные деформации лица, черепа, позвоночника, надплечий. В тяжелых случаях развивается сколиоз в шейном и верхне-грудном отделах позвоночника выпуклостью в сторону неизмененной мышцы.

Лечение: 1. Консервативное: а) Редрессирующие упражнения направлены на сохранение и восстановление длины грудино-ключично-сосцевидной мышцы (необходимо избегать грубых насильственных движений, одной рукой удерживает плечо на стороне измененной мышцы, а другой наклоняет голову в сторону неизмененной мышцы, затем поворачивает в противоположную сторону, в положении максимальной коррекции удерживают в течение 10 – 15 секунд, 4 – 5 раз в день по 10 – 15 мин); б) Массаж шеи; в) ФТЛ. После а+б рекомендуется удерживать голову мягким воротником типа Шанца.

2. Хирургическое лечение: Оптимальный возраст - 5-7 лет; а) открытое пересечение головок измененной мышцы по С.Т. Зацепину в нижней ее части; б) При укорочении мышцы не более чем на 40 % - пластическое удлинение грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ - хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов с первичной дистрофией суставного хряща и последующим реактивно-дегенеративным процессом в эпифизах костей, составляющих сустав.

Первичный и вторичный.

Этиология вторичного: после недостаточно правильно леченных внутри и околосуставных переломов (посттравматич), постоянных микротравм суставных поверхностей, воспалительных процессов в суставах, врожденной неполноценности суставов.

Патогенез: наруш-е питания хряща→ потеря эластичности→ ↓толщины→ появление трещин, эрозий→ субхондральный остеосклероз→ компенсаторное разрастание хряща по краям суставных поверхностей эпифизов→ их окостенение (КРАЕВЫЕ ОСТЕОФИТЫ)→ периодические синовиты→ фиброзные изменения синовии и капсулы сустава→ потеря функции сустава.

I стадия: быстрая утомляемость конечности, «скованностью» мышц, умеренное ограничение движений в суставе, боли в суставе, как правило, отсутствуют. R: cужение суставной щели за счет хондролиза и возможен легкий, не всегда выявляющийся, субхондральный склероз.

II стадия: нарастание ограничения движений, крепитация, боли возникают в начале ходьбы – «стартовые боли», к концу рабочего дня боли усиливаются, но после отдыха могут вовсе исчезнуть; деформация сустава, гипотрофия мышц, контрактура, хромота.

R: значительное сужение суставной щели в 2-3 раза в сравнении с нормой, выражен субхондральный склероз, выявляются остеофиты в местах наименьшей нагрузки.

III стадия: почти полная потеря подвижности в суставе; только пассивные качательные движения, выражена сгибательная контрактура; боли сохраняются в покое, не проходят после отдыха, прибегают к помощи трости или костылей. R – суставная щель почти полностью отсутствует; суставная поверхность деформирована, выражены краевые разрастания. Основной R-признак: появление множественных кист в субхондральных зонах суставных поверхностей.

Деформирующий коксартроз: та же клиника, по стадиям; В конечном итоге приводит к полной обездвиженности сустава с перекосом таза, увеличением поясничного лордоза, нередко с боковым искривлением позвоночника.

Деформирующий гонартроз: та же клиника, стадии. Редко доходит до 3 стадии.

4 формы гонартроза (по локализации): 1)с преимущественным поражением внутреннего отдела коленного сустава (варусная деформация нижней конечности с вершиной в области коленного сустава); 2) с преимущественным поражением наружного отдела (вальгусная деформация); 3) деформирующий артроз пателло-феморального сочленения; 4) гонартроз с поражением всех отделов сустава.

Лечение: 1) режим-снизить нагрузку; 2) Оперативное лечение - при III ст. заболевания (цель – снизить болевой синдром, восстановить опороспособность конечности); а) артродез - ликвидирует боли ценой формирования костного анкилоза; б) остеотомии таза - проводят внесуставные операции, улучшающие взаимоотношение суставных поверхностей, и увеличивающие площадь покрытия головки бедра крышей вертлужной впадины, распределяя равномерно нагрузку на суставные поверхности. 3) консервативное: а) обезболивающая и противовоспалительная терапия; б) внутрисуставное введение лекарственных препаратов (дексаметазон); в) хондропротекторы (хондроитин сульфат); г) ФТЛ; д) ЛФК и массаж; е) сан-кур лечение.

ОСАНКА – это привычное ортостатическое (вертикальное) положение тела человека, сохраняющееся в покое и движении.

Виды нарушений осанки:

Плоская спина: полное исчезновение естественных изгибов позвоночника, мышцы естественного мышечного корсета очень слабые, может приводить к развитию сколиоза.

Круглая спина: характеризуется значительным увеличением грудного кифоза при нормально выраженном шейном лордозе. Поясничный лордоз значительно увеличивается.

Сутулость: увеличенный шейный лордоз, грудной кифоз не изменяется, а поясничный лордоз уплощается. Передняя брюшная стенка становится «отвислой» из-за смещения центра тяжести туловища.

Кругло-вогнутая спина и плосковогнутая спина - эти два вида нарушений осанки встречаются весьма редко.Различают еще и сколиотическую осанку.

СКОЛИОЗ это боковое искривление позвоночника (во фронтальной плоскости) вместе с его торсией (вращением позвонка вокруг своей оси).

Этиологические формы сколиоза:

По Мовшовичу: |

По Кобу: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Патогенез: в основе - эпифизеолиз межпозвонковых дисков. Смещение дисков при эпифизеолизе ведет к смещению пульпозного ядра в одну из сторон. Позвоночник искривляется в сторону отсутствия ядра и искривление его в другую сторону становится невозможным. С началом дегенерации ядра асимметрия начинает исчезать и появляется клиновидная деформация тел позвонков. Смещение пульпозного ядра приводит к дисбалансу мышц естественного мышечного корсета: на высоте искривления напряжены мышцы выпуклой стороны, в нижней части – напряжены мышцы вогнутой стороны. Смещение пульпозного ядра приводит к неправильной нагрузке на тело нижележащего позвонка, способствует формированию клиновидного позвонка на вершине искривления и развитию раннего остеохондроза.

Клинические симптомы сколиоза состоят из двух групп:

1. Характеризующих искривление позвоночника и проявляющиеся асимметрией отдельных частей тела или сегментов;

2. Характеризующие торсию позвонков.

Клинические проявления болезни зависят от локализации искривления: меньше всего обезображивается тело при 1-2 ст. сколиоза и при локализации первичной дуги искривления в поясничном отделе. Тяжелее всего выглядит деформация тела у ребенка при локализации болезни в грудном отделе позвоночника.

В норме, если установить отвес от остистого отростка VII позвонка, то он точно повторяет ход остистых отростков. Если отвес при искривлении идет в межягодичную складку, то он называется уравновешенным сколиозом, если же отвес отклоняется от межягодичной складки – неуравновешенным.

Положение лопаток: 1. Нижние углы лопаток стоят не на одной линии по отношению к линии горизонта; 2. Лопатки находятся на разном удалении от линии остистых отростков. 3.Лопатка на одной стороне прилежит к грудной клетке, а на другой – отстоит от нее (развернутая, выстоящая).

Клиническим признаками торсии позвонков являются паравертебральная мышечная асимметрия и наличие реберного горба.

R-признаки врожденного сколиоза: синостоз (сращение) тел позвонков или поперечных отростков, ребер, появление добавочных клиновидных полу позвонков, другая врожденная патология позвоночника, грудной клетки, ребер.

Сколиотическое искривление позвоночника может иметь одну дугу (простой «С» - образный сколиоз), но чаще - две (сложный «S» - образный: 2 дуги - первичная и компенсаторная).

I степень сколиоза – дуга до 10;

II степень сколиоза – дуга до 25;

III степень сколиоза – дуга до 40;

IV степень сколиоза – дуга более 40.

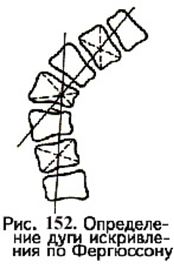

Определение торсии позвонков проводят по:

Положению основания остистых отростков;

По положению основания дужек позвонка.

Индекс стабильности. Этот показатель рассчитывается следующим образом:

180 – разностный угол в положении стоя

180 - разностный угол в положении лёжа

Чем дальше от 1,0 индекс стабильности, тем больше вероятности прогрессирования сколиоза.

Консервативное лечение (I- I I степень): жусткая постель; рабочее место должно соотв-ть росту и возрасту, лечебная гимнастика, ЛФК, массаж, ФТЛ, рациональное питание (достаточно белка). III-IV ст. заболевания для удержания коррекции и разгрузки позвоночника применяют корсеты.

Виды оперативных вмешательств.

1. Операции, ограничивающие асимметричный рост тел позвонков. К ним относится эпифизиодез тел позвонков (резекция части межпозвонкового диска и эпифизарных пластинок на выпуклой стороне искривления).

2. Операции, стабилизирующие искривление позвоночника: спондилодез с применением костных трансплантатов.

3. Оперативные методы коррекции и стабилизации сколиоза (операции Харинктона, Груцца, Казмина и др.)

4. Косметические операции (резекции реберного горба по Куслику или Чаклину).

После операции при III степени искривления улучшается дыхание и кровообращение, при IV степени улучшается только дыхание, а гипертензия в малом круге кровообращения сохраняется. При грудной локализации проводят операцию вне зависимости от возраста на грани II и III ст.

Классификация опухолей костей М. В. Волкова: