- •Экологические группы растений по отношению к свету и их адаптивные особенности.

- •Воздух как экологический фактор для наземных организмов

- •Основные пути приспособления живых организмов к условиям среды

- •Экологические зоны Мирового океана

- •Основные свойства водной среды

- •Некоторые специфические приспособления гидробионтов

- •Почва как среда обитания

- •Живые организмы как среда обитания

- •Адаптивные биологические ритмы организмов

- •Фотопериодизм

- •Принципы экологической классификации организмов

- •Жизненные формы организмов

- •Жизненные формы растений

- •Жизненные формы животных

- •Популяционная структура вида

- •Биологическая структура популяций

- •Половая структура популяций

- •Возрастная структура популяций

- •Пространственная структура популяций растений и животных

- •Этологическая структура популяций животных

- •Динамика популяций

- •Динамика ценопопуляций растений

- •Гомеостаз популяций

- •Пространственная структура биоценоза

- •Экологическая структура биоценоза

- •Отношения организмов в биоценозах

- •Отношения хищник — жертва, паразит — хозяин

- •Комменсализм

- •Мутуализм

- •Нейтрализм, аменсализм

- •Конкуренция

- •Экологическая ниша

- •Регуляция численности популяций в биоценозах

- •Поток энергии

- •Биологическая продуктивность экосистем

- •Поток энергии в экосистеме эвтрофного озера (в кДж/м2) в среднем за вегетационный период (по Винбергу, 1969)

- •Продуктивность естественного растительного покрова (по н. А. Ефимовой)

- •Поступательные изменения

- •Αγροэкосистемы

- •Распределение жизни в биосфере

- •Живое вещество

- •Геохимическая работа живого вещества

- •Стабильность биосферы

- •Математическое моделирование в экологии

- •Экология и практическая деятельность человека

- •Экологические основы рационального использования биологических ресурсов

- •Экологизация сельского хозяйства

- •Экологизация промышленности

- •Литература

- •Содержание

Комменсализм

Комменсализм — это такая форма взаимоотношений между двумя видами, когда деятельность одного из них доставляет пищу или убежище другому (комменсалу). Иными словами, комменсализм·— одностороннее использование одного вида другим без принесения ему вреда. Комменсализм, основанный на потреблении остатков пищи хозяев, называют еще нахлебничеством. Таковы, например, взаимоотношения львов и гиен, подбирающих остатки недоеденной львами добычи. Комменсалами крупных акул являются сопровождающие их рыбы-прилипалы и т. д. Отношение нахлебничества устанавливается даже между насекомыми и некоторыми растениями. В жидкости кувшинов насекомоядных непентесов обитают личинки комаров-кулицид и даже стрекоз, защищенные от переваривающего действия ферментов растения. Они питаются насекомыми, которые попадают в ловчие кувшины. Потребители экскрементов также комменсалы других видов.

Особенно развито использование убежищ либо в постройках, либо в телах других видов. Рыбки Fieraster прячутся в водяных легких голотурий, молодь других рыб — под зонтиками защищенных стрекательными нитями медуз. Комменсализмом является поселение растений-эпифитов на коре деревьев. В гнездах птиц, норах грызунов обитает огромное количество видов членистоногих, использующих микроклимат убежищ и находящих там пищу за счет разлагающихся органических остатков или других видов сожителей. Многие виды специализированы на таком образе жизни и вне нор не встречаются совсем. Постоянные норовые или гнездовые сожители получили название нидиколов.

Отношения типа комменсализма очень важны в природе, способствуя более тесному сожительству видов, более полному освоению среды и использованию пищевых ресурсов.

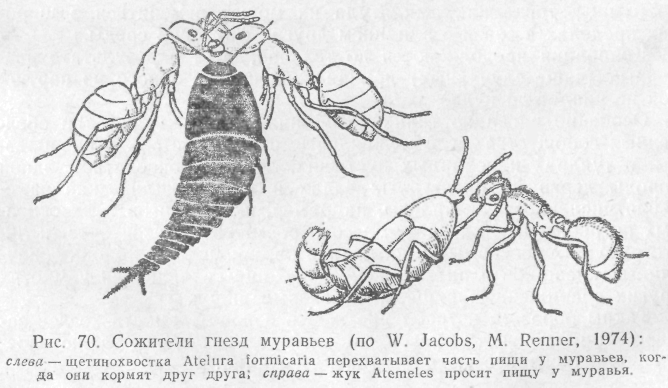

Нередко, однако, комменсализм переходит в другие типы отношений. Например, в гнездах муравьев среди большого числа их сожителей встречаются виды жуков-стафилинид из родов Lomechusa и Atemeles. Их яйца, личинки и куколки содержатся вместе с молодью муравьев, которые ухаживают за ними, облизывают и переносят в специальные камеры. Взрослых жуков муравьи также кормят. Однако жуки и их личинки поедают яйца и личинок хозяев, не встречая отпора с их стороны. На боках груди и первых сегментах брюшка у этих жуков имеются особые выросты — трихомы, у основания которых выделяются капельки секрета, чрезвычайно привлекающего муравьев. Секрет содержит эфиры, оказывающие на муравьев одурманивающее, наркотизирующее воздействие, подобное влиянию алкоголя. Муравьи постоянно облизывают ломехуз и атемелесов. В результате у них расстраиваются инстинкты, нарушается координация движений и появляются даже некоторые морфологические изменения. Рабочие муравьи в семьях, где много ломехуз, малоподвижные и вялые. Семьи становятся малочисленными и в результате погибают.

Мутуализм

В природе широко распространены взаимовыгодные отношения видов, для обозначения которых часто применяют термин «мутуализм». Мутуалистические связи могут возникать на основе предшествующего паразитизма или комменсализма. Степень развития взаимовыгодного сожительства может быть самой различной — от временных, необязательных контактов до такого состояния, когда присутствие партнера становится обязательным условием жизни каждого из них. Такие неразделимые полезные связи двух видов получили название симбиоза.

Классический пример симбиотических отношений — лишайники, представляющие тесное сожительство гриба и водоросли. В состав лишайников входят представители трех классов грибов — аскомицетов, базидиомицетов и фикомицетов. В свободном состоянии лишайниковые грибы, по-видимому, не встречаются в природе. Среди водорослей обнаружены представители 28 родов из отделов сине-зеленых, желто-зеленых, зеленых и бурых. Большинство их встречается и в свободноживущем состоянии. Симбиоз, по всей вероятности, возник из паразитизма гриба на водорослях. Гифы гриба, оплетая клетки и нити водорослей, образуют специальные всасывающие отростки — гаустории, проникающие внутрь протопласта через стенки клеток. Через них гриб получает вещества, ассимилированные водорослями. Воду и минеральные вещества водоросли получают из гиф гриба. Гриб постепенно убивает клетки водорослей, а затем использует их остатки, переходя к сапрофитному питанию. Однако степень паразитизма гриба умеренна. В лишайниках всегда лишь часть водорослевых клеток поражена грибными гифами, остальные продолжают успешно расти и развиваться. Замечено также, что гифы внедряются лишь в клетки, достигшие значительной стадии зрелости. Эти особенности можно рассматривать как адаптацию для обеспечения размножения водорослевых компонентов лишайников. Всего в природе насчитывается более 20000 видов этих симбиотических организмов, что говорит об успехе такого способа существования.

Типичный симбиоз представляют отношения термитов и их кишечных сожителей — жгутиковых отряда Hypermastigina. Эти простейшие вырабатывают фермент β-глюкозидазу, переводящий клетчатку в сахара. Термиты не имеют собственных кишечных ферментов для переваривания целлюлозы и без симбионтов погибают от голода. Появившиеся из яиц молодые термиты облизывают анальные отверстия взрослых, заражая себя жгутиконосцами. Жгутиковые находят в кишечниках термитов благоприятный микроклимат, защиту, пищу и условия для размножения. В свободноживущем состоянии они фактически не встречаются в природе.

Кишечные симбионты, участвующие в переработке грубых растительных кормов, обнаружены у многих животных: жвачных, грызунов, жуков-точильщиков, личинок майских жуков и др. Виды, питающиеся кровью высших животных (клещи, пиявки и др.), как правило, имеют симбионтов, помогающих переваривать ее.

У многоклеточных животных и растений симбиоз с микроорганизмами распространен очень широко. Известно сожительство многих видов деревьев с микоризными грибами, бобовых растений — с клубеньковыми бактериями Rhizobium, фиксирующими молекулярный азот воздуха. Симбионты-азотфиксаторы обнаружены на корнях около 200 видов других групп покрытосеменных и голосеменных растений.· Симбиоз с микроорганизмами заходит иногда так далеко, что колонии симбиотических бактерий можно рассматривать как специализированные органы многоклеточных. Таковы, например, мицетомы каракатиц и некоторых кальмаров — мешки, наполненные светящимися бактериями и входящие в состав органов свечения — фотофоров.

Грань между симбиозом и иными типами отношений иногда весьма условна. Интересно использование своей кишечной микрофлоры зайцеобразными и некоторыми грызунами. У кроликов, зайцев, пищух обнаружено регулярное поедание собственных фекалий. Кролики производят два типа экскрементов: сухие и мягкие, покрытые слизистой оболочкой. Мягкие фекалии они слизывают прямо с ануса и проглатывают не разжевывая. Исследования показали, что такая копрофагия вполне естественна. Кролики, лишенные возможности потреблять мягкий кал, худеют или плохо прибавляют в массе и чаще подвержены различным заболеваниям. Мягкий кал кроликов — это почти неизмененное содержимое слепой кишки, обогащенное витаминами (преимущественно B12) и белковыми веществами. Слепая кишка зайцеобразных представляет собой бродильный чан для переработки клетчатки и насыщена симбиотическими микроорганизмами. В 1 г мягкого кала насчитывается до 10 млрд. бактерий. Попадая вместе с фекалиями в желудок кролика, микроорганизмы полностью погибают под влиянием кислоты и перевариваются в желудке и длинном тонком кишечнике. Таким образом, у исключительно растительноядных зайцеобразных копрофагия — это способ получения незаменимых аминокислот.

Менее обязательны, но чрезвычайно существенны мутуалистические отношения между сибирской кедровой сосной и гнездящимися в кедровниках птицами — кедровкой, поползнем и кукшей. Эти птицы, питаясь семенами сосны, обладают инстинктами запасания кормов. Они прячут мелкие порции «орешков» под слой мха и лесного опада. Значительную часть запасов птицы не находят, и семена прорастают. Деятельность этих птиц способствует, таким образом, самовозобновлению кедровников, так как семена не могут прорастать на толстом слое лесной подстилки, преграждающей им доступ к почве.

Взаимовыгодны отношения растений, имеющих сочные плоды, и птиц, питающихся этими плодами и распространяющих семена, которые обычно не поддаются перевариванию. Мутуалистические отношения с муравьями складываются у многих растений: известно около 3000 видов, обладающих приспособлениями для привлечения муравьев. Типичный пример — цекропия, дерево, растущее в бассейне Амазонки. Муравьи родов Azteca и Cramatogaster заселяют пустоты в членистом стволе цекропии и питаются специальными округлыми образованиями диаметром около 1 мм — «мюллеровыми тельцами», которые растение продуцирует на вздутиях, расположенных на внешней стороне влагалища листа. Муравьи-сожители бдительно охраняют листья от вредителей, особенно от муравьев-листорезов рода Atta.

Чем разнообразнее и прочнее связи, поддерживающие совместное обитание видов, тем устойчивее их сожительство. Сообщества, имеющие длительную историю развития, поэтому прочнее, чем те, которые возникают после резких нарушений природной обстановки или создаются искусственно (поля, сады, огороды, оранжереи, теплицы, аквариумы и т. п.).