- •Экология: Краткий курс

- •Часть I

- •Глава 1. Экология как биологическая наука

- •Глава 2. Методы экологических исследований

- •Часть II

- •Глава 3. Факторы среды. Общие закономерности действия на организмы

- •Глава 4. Совместное действие экологических факторов

- •Глава 5. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов

- •Глава 6. Основные среды жизни

- •Глава 7. Биологические ритмы

- •Часть III

- •Глава 8. Структура и динамика популяции

- •Часть IV

- •Глава 9. Биотические связи организмов в биоценозах

- •Глава 10. Значение биотических взаимоотношений в регуляции численности видов

- •Глава 11. Структура биоценозов

- •Глава 12. Энергетика экосистем

- •Глава 13. Динамика и стабильность экосистем

- •Часть V

- •Глава 14. Основные закономерности развития и динамики биосферы

- •Глава 15. Экология и деятельность человека

- •Глава 16. Задачи школы в формировании экологического мышления

- •Глава 6. Основные среды жизни

Глава 7. Биологические ритмы

Периодичность в развитии живых организмов, связанная с особенностями климата. Для жизни животных и растений наиболее важное значение, как отмечалось, имеют температура, влажность и световой режим, а также давление, атмосферное электромагнитное поле, приливы π отливы и другие климатические факторы. Основной особенностью их является сезонная и суточная изменчивость, возникающая в результате вращения Земли вокруг своей оси и Солнца, а также вращения Луны относительно Земли. Закономерно изменяются эти факторы и в связи с географической зональностью.

Климатические зоны формируются на Земле в зависимости от географической широты и отдаленности от океана. Наиболее устойчив климат низких широт; в высоких широтах он довольно изменчив. В тропиках колебания среднесуточных температур больше среднемесячных колебаний. Различны и сезонные изменения климата в разных зонах.

У растений и животных в результате длительного естественного отбора развились определенные анатомо-морфологические, физиологические, биохимические и другие специфические признаки и свойства, позволившие им приспособиться к той или иной среде. У каждого вида выработался характерный для него годичный цикл с определенной последовательностью и длительностью периодов интенсивного роста и развития, размножения, подготовки к зиме и зимовки. Совпадение той или иной фазы жизненного цикла с временем года, к условиям которого она приспособлена, имеет решающее значение для существования вида. Если, например, у особи морозостойкие покоящиеся стадии не сформируются к зиме, она неизбежно погибнет. Поэтому в процессе исторического развития циклические явления, происходящие в природе, были восприняты и усвоены живой материей, и у организмов выработалось свойство периодически изменять свое физиологическое состояние.

Равномерное чередование во времени каких-либо состояний организма называется биологическим ритмом. Эти ритмы поддерживаются внутренним механизмом, позволяющим организмам циклически менять свое состояние (биологические часы). Все организмы обладают способностью довольно точно определять время дня и года. При помощи биологических часов у них устанавливаются суточные, сезонные, годовые и другие ритмы различных физиологических процессов. У животных это связано с выработкой условных рефлексов. Биологические часы управляют сезонными циклами и суточными ритмами как организма в целом, так и внутриклеточных процессов. Образно выражаясь, часы эти «заводятся» регулярной сменой света и темноты.

Различают внутренние (эндогенные), или физиологические, ритмы организма и внешние (экзогенные), имеющие геофизическую природу и следующие за циклическими изменениями во внешней среде.

Внутренние, физиологические, ритмы возникли исторически. Дело в том, что ни один физиологический процесс не осуществляется непрерывно, поскольку клетки, ткани, органы и их системы, организм в целом периодически переходят из одного крайнего состояния, в котором преобладают анаболические процессы, в другое, где доминируют процессы катаболизма. Иначе говоря, для нормальной жизнедеятельности любой живой организм должен переходить из состояния высокой физиологической активности в состояние физиологического покоя. Если это не достигается, физиологические функции организма нарушаются.

Живые организмы приспосабливались воспринимать колебания внешней среды и соответственно им настраивали свои физиологические процессы. Это происходило в основном под влиянием трех факторов – вращения Земли по отношению к Солнцу, к Луне и к звездам. Первый называется солнечными сутками (равен 24 ч); второй – лунными сутками (24,8 ч), третий – звездными, или сидерическими, сутками (23,9 ч). Накладываясь друг на друга, эти факторы воспринимались живыми организмами как ритмика, близкая, но не точно соответствующая 24-часовому периоду. По всей вероятности, это и явилось одной из причин некоторого отклонения эндогенных биологических ритмов от точного суточного периода. Вот почему они называются циркадными ритмами, т. е. приближающимися к суточному ритму, (от лат. circa – около и dies – день, сутки).

У разных видов и даже у разных особей одного вида циркадные ритмы по продолжительности, как правило, различаются, но под влиянием правильного чередования света и темноты могут стать равными 24 часам. Например, если летяг (Pteromys volans) содержать в абсолютной темноте беспрерывно, все они просыпаются и ведут активный образ жизни вначале одновременно, но вскоре – в разное время и при этом каждая особь сохраняет свой ритм. Если затем восстановить правильное чередование дня и ночи, периоды сна и бодрствования зверьков снова становятся синхронными. Таким образом, внешний раздражитель (смена дня и ночи) регулирует врожденные циркадные ритмы, приближая их к 24-часовому периоду.

У многих животных суточная периодичность не сопровождается существенными отклонениями физиологических функций, а проявляется в основном изменениями двигательной активности. Это и есть внешние, экзогенные суточные ритмы. Суточная периодичность характерна для дневных, сумеречных и ночных животных. В водоемах наблюдаются дневное и ночное перемещения планктона. При этом изменение светового дня от весны к осени влечет за собой и изменения активности животных в течение суток, т. е. суточная периодичность является ярко выраженным экзогенным ритмом.

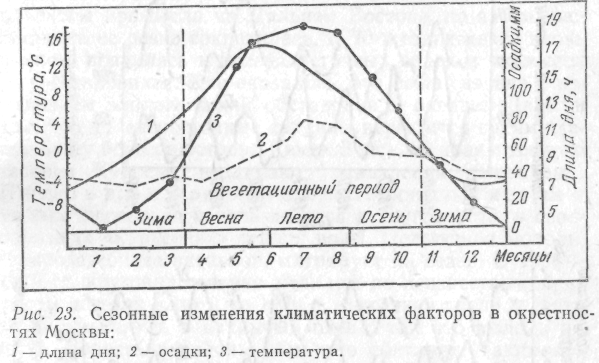

Сезонная периодичность относится к числу наиболее общих явлений в живой природе. Особенно она выражена в умеренных и северных широтах, где контрастность метеорологических условий разных сезонов года весьма значительна. В качестве примера рассмотрим климат в средней полосе европейской части СССР (рис. 23). Благоприятный для развития живых организмов период продолжается здесь около 6–7 месяцев. В течение этого срока в живой природе проходит смена основных фенологических явлений. Признаки весны выражаются цветением ив, ольхи, лещины, появлением перелетных птиц и перезимовавших насекомых. С прекращением регулярных ночных заморозков начинается бурное развитие всей растительности. В середине лета рост ее замедляется, уменьшается количество цветущих растений; заканчивается период размножения у птиц. Во второй половине лета и ранней осенью созревают плоды и семена. В то же время начинается подготовка к зиме: у растений идет усиленный отток питательных веществ из листьев в стебли, корни и другие зимующие органы, у животных начинается осенняя линька, формируются стаи перелетных птиц. Заканчивается этот период отмиранием и опадением листьев, отлетом многих птиц, исчезновением насекомых и других беспозвоночных – наступает период зимнего покоя.

Итак, периодичность в развитии растений можно свести к следующим этапам: начало вегетации, начало и конец бутонизации, цветение, созревание семян, обсеменение, прекращение вегетации и др. Наблюдения за животными также позволяют установить конкретные, ежегодно повторяющиеся явления в их жизни, связанные с условиями среды. Следовательно, периодичность в жизни растений и животных – результат приспособления их к годичному изменению метеорологических условий. Она проявляется в выработке определенного ежегодного ритма в их жизнедеятельности, согласованного с метеорологическим ритмом. Эту связь климатических факторов с периодическими (сезонными) процессами, происходящими в жизни животных и растений, изучает фенология.

У некоторых организмов выявлена периодичность, равная лунному месяцу. Ритмы, связанные с воздействиями Луны, наиболее хорошо изучены у морских организмов. Например, малощетинковые черви палоло (Eunice viridis) в поверхностных водах океана появляются в первой четверти лунных месяцев – в октябре и ноябре. Лунные ритмы известны у некоторых рыб, у простейших.

Предполагается, что они есть и у пресноводных и наземных животных.

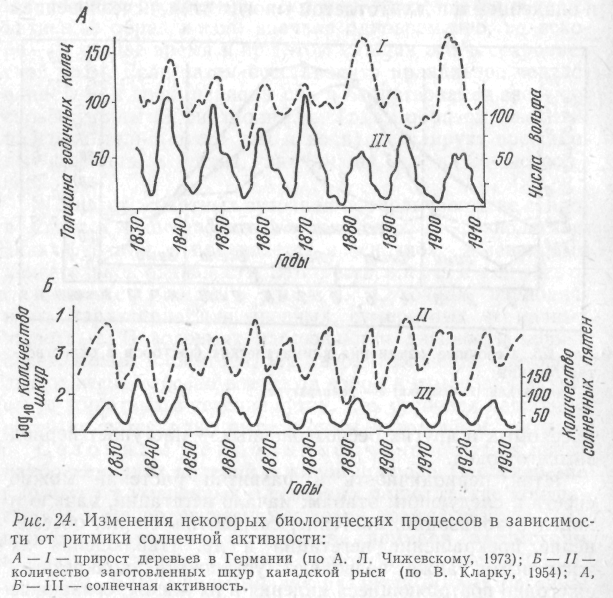

Кроме суточных и сезонных ритмов, в природе наблюдается многолетняя периодичность биологических явлений. Она определяется изменениями погоды, закономерной сменой ее под влиянием солнечной активности и выражается чередованием урожайных и неурожайных лет, лет обилия или малочисленности популяций (рис. 24). Различают 5–6- и 11-летние, а также вековые (80–90-летние) циклы солнечной активности. Это позволяет в какой-то степени объяснить совпадения периодов массового размножения животных и роста растений с периодами солнечной активности.

Большой интерес в этом отношении представляет история дальневосточной сардины – иваси (Sardinos sagax melanosticta). До 1940 г. она была основным объектом промысла на Дальнем Востоке, но затем численность ее резко сократилась. В 70-х годах иваси вновь в массе появилась в дальневосточных водах и промысел ее восстановился. Как оказалось, это было связано с изменением экологической обстановки в океане. Дело в том, что дальневосточные сардины нерестятся преимущественно у берегов острова Кюсю. Здесь, по краям теплого течения Куросио, возникают завихрения (меандры). Именно в них и нерестятся иваси. Их икринки, а затем и мальки несколько недель носятся в круговороте, в своеобразных «каруселях» теплой воды. Подросшая молодь, становясь более активной, мигрирует на север. В 1938– 1939 гг. круговые течения меандры по неизвестным причинам исчезли вплоть до 1970 г. и икринки после нереста иваси уносились в открытый океан, так что молодь не могла лопасть в районы обычного обитания. Таким образом, история сокращения и взлета численности иваси составляет период в 30–33 года. Это пример многолетнего биологического ритма, вызванного изменением природных условий (экологической обстановки в океане), т. е. ритма динамики численности популяции, адекватного экзогенным причинам.

Фотопериодизм. На проявление суточной и сезонной активности организмов оказывают влияние многие условия, но ведущее значение принадлежит свету. Это важный сигнальный фактор, поскольку именно смена освещения, световой режим обусловливают изменение активности (периоды покоя и интенсивной жизнедеятельности) и определяют периоды размножения, миграции, линьки и другие биологические явления у животных и растений, т. е. регулируют ритмику их суточной и сезонной жизни.

Так, на подготовку к зимнему периоду требуется длительное время для физиологической перестройки организма и накопления необходимого запаса энергетических веществ. Такая подготовка должна начаться задолго до наступления холодов. Сигналом о приближении зимы и служит изменение длины дня, которое всегда тесно связано с годовым ходом температуры – вслед за укорочением дня следует похолодание. В течение года длина дня изменяется строго закономерно и не подвержена колебаниям, подобным колебаниям других экологических факторов.

Ритмичные изменения морфологических, биохимических и физических свойств и функций организмов под влиянием чередования и длительности освещения называются фотопериодизмом. Под фотопериодическим контролем находятся практически все метаболические процессы, связанные с развитием и размножением растений и животных.

По фотопериодической реакции растения могут быть разделены на три группы: растения короткого дня (зацветание и плодоношение наступают при 8– 12-часовом освещении), растения длинного дня (требуют удлинения дня до 16–20 часов) и нейтральные к длине дня растения.

Короткий фотопериод, наступающий в конце лета,– точный и безошибочный сигнал приближения неблагоприятных осенне-зимних условий. Растения короткого дня нормально развиваются лишь при сокращенном световом дне. Родиной их являются в основном южные районы. Здесь находят благоприятные условия гречиха, просо, подсолнечник, конопля и другие растения.

В умеренных широтах большинство растений принадлежит к растениям длинного дня. Все они приспособлены к продолжительному освещению. Длинный фотопериод в умеренных широтах способствует беспрепятственному развитию многих организмов. Однако, как показали наблюдения, сеянцы березы бородавчатой (Betula verrucosa) при искусственном круглосуточном освещении или продолжительности дня более 15 часов растут непрерывно и не сбрасывают листьев. При освещении же 10–12 часов в сутки их рост даже летом прекращается, сеянцы сбрасывают листья и переходят в состояние зимнего покоя, подобно тому как при наступлении коротких дней осенью. Многие наши листопадные деревья при длинном дне становятся вечнозелеными.

Животные, особенно насекомые, также чутко реагируют на продолжительность дня. Только в условиях длинного дня развиваются капустная белянка (Pieris brassicae), березовая пяденица (Riston betularia). В то же время многие совки (Noctuidae), тутовый шелкопряд (Bombyx mori), саранчовые (Acrididae) –типичные организмы короткого дня.

Благодаря фотопериодизму у растений и животных выработались свойства, обеспечивающие им существование в условиях определенного светового режима.

Продолжительность дня регулирует процессы жизнедеятельности, связанные прежде всего с размножением и эмбриональным развитием, приспособительными реакциями–диапаузой, линькой, спячкой (сном), миграциями.

Суточная периодичность светового режима обусловливает у животных и растений многочисленные приспособления к дневному и ночному образу жизни. При этом активность у каждого вида приходится на определенные часы. Даже цветки многих растений открываются в одно и то же время. Вечером раскрываются цветки ослинника (Oenotheria biennis), ночной фиалки (Platanthera bifolia), душистого табака (Nicotiana affinis alata). Другие, наоборот, закрываются на ночь, а днем вновь раскрываются. Почти все физиологические процессы у растений и животных имеют суточный ритм с максимумом в определенные часы. Эти реакции основаны не просто на количестве получаемого света, а на правильном чередовании периодов света и темноты в течение суток – на продолжительности дня и ночи.

Приспособления организмов к неблагоприятным сезонным факторам. Все растения и животные, особенно умеренного климата, осенью подготавливаются к зимним условиям.

Для растений свойственно состояние покоя, характеризующееся прекращением роста и замедлением физиолого-биохимических процессов. У многих древесных пород интенсивность дыхания в период покоя составляет 1/200–1/400 нормального дыхания летом. Если растение не впадает в состояние покоя, то зимой оно вымерзает. Это типично, например, для белой акации (Robinia pseudacacea) в районе Ленинграда, у которой из-за длинного дня осенью исключается состояние покоя.

Различают органический, глубокий и вынужденный покой растений.

Органический покой характерен для плодов, клубней, почек. Так, картофель осенью даже при высоких температурах не прорастает. Осенью и ранней зимой не распускаются почки срезанных с дерева и поставленных в воду ветвей. В течение органического покоя в растении происходят изменения в нуклеиновом и белковом обмене в эмбриональных клетках и тканях, что обеспечивает возобновление нормального роста весной.

Глубокий покой наступает одновременно с органическим или после него и обусловливает морозоустойчивость растений. Степень глубины покоя зависит от вида растения и характера осенней погоды.

Вынужденный покой проявляется в том, что растения длительное время не приступают к росту из-за неблагоприятных условий. Это часто бывает весной.

У животных приспособления к переживанию неблагоприятных сезонных явлений более многообразны, чем у растений. Для них характерны сезонные биологические циклы, в основе которых лежат сложные физиологические механизмы. С помощью этих механизмов осуществляется подготовка животного к наступающим сезонным изменениям погоды. Эта подготовка заключается в запасании корма в связи с уменьшением его количества (отмирание значительной массы вегетирующих частей растений), изменением качества (вместо зеленых растений на зиму в основном сохраняются семена, клубни, корневища) и доступности (многие растения остаются под снегом) и сопровождается нагулом, или накоплением запасных питательных веществ. Во время зимовки у животных происходит перестройка метаболизма, в результате чего у одних видов повышается холодостойкость, у других – уровень теплообразования. У птиц и млекопитающих наблюдается линька, смена шерстного и перьевого покровов.

Своеобразным приспособлением к неблагоприятным сезонным явлениям служит спячка. Она может наступить на любой стадии развития. Различают летнюю и зимнюю спячку. Летняя наблюдается при слишком высоких температурах и снижении влажности воздуха, зимняя – при понижении температуры. Наиболее широко спячка распространена среди животных высоких и умеренных широт.

В период спячки у животных значительно снижается уровень обмена веществ и потребление кислорода (в 10– 20 раз). В результате млекопитающие и особенно пресмыкающиеся, земноводные и большинство беспозвоночных впадают в глубокое оцепенение. Однако у некоторых млекопитающих в состоянии так называемого зимнего сна снижение интенсивности обмена веществ невелико. Например, бурые медведи (Ursus arctos) в этот период даже рождают детенышей.

Сезонные изменения метаболизма у животных проявляются в периодичности размножения. Основным сигнальным фактором и стимулятором размножения является световой режим местообитания. Однако в тропиках и субтропиках размножение многих видов приурочено к сезону дождей. Пустынные и полупустынные млекопитающие нередко имеют два цикла размножения, совпадающие с двумя периодами увлажнения. Для размножения большинства пресмыкающихся, земноводных и насекомых роль сигнального фактора выполняет температура. Поэтому некоторые насекомые могут увеличивать или уменьшать количество генераций в год в зависимости от погодных условий.

Для членистоногих, особенно насекомых, характерна диапауза, т. е. длительная приостановка развития. У каждого вида она наступает на определенной стадии и часто вне видимой и непосредственной связи с факторами внешней среды. К примеру, у кольчатого шелкопряда (Malacosoma neustria) диапауза наблюдается в фазе яйца и продолжается с середины лета до весны следующего года: у соснового шелкопряда (Dendrolimus pini) диапаузируют гусеницы, у капустной белянки – куколки, а крапивница (Vanessa urticae), лимонница (Gonepteryx rhamni) и другие бабочки, появляющиеся ранней весной, уходят в диапаузу осенью во взрослом состоянии.

Широко распространенным приспособлением к неблагоприятным условиям у многих высших животных являются миграции, т. е. закономерные перемещения в определенном направлении, выработавшиеся в процессе исторического развития. Сезонные миграции совершают многие виды. Одни мигрируют на сравнительно небольшие расстояния из-за сезонной смены корма. Так, при высыхании растительности на возвышенностях многие грызуны перекочевывают в пониженные места. Постоянно кочуют в поисках корма северные олени. Значительные миграции совершают перелетные птицы. Многие из них размножаются летом в тундре или на птичьих базарах на побережье Северного Ледовитого океана, а зимуют в Африке или Южной Америке. Вертикальные миграции совершают обитатели горных стран, почвенные и водные организмы. Мигрируют многие виды рыб, насекомых и других животных. Миграции дают возможность подвижным животным заселять участки, лишь временно пригодные для жизни, и таким образом находить благоприятные для жизни условия.

Особым приспособлением к неблагоприятным условиям служит анабиоз – состояние организма, при котором жизненные процессы настолько замедляются, что отсутствуют все видимые признаки жизни. Это состояние наиболее характерно для спор, сухих семян растений, высохших лишайников, для простейших одноклеточных животных, коловраток, круглых червей, некоторых членистоногих. С помощью анабиоза организмы могут переносить крайне неблагоприятные условия, в частности, глубокое промерзание при 180 °С и ниже.