- •Экология: Краткий курс

- •Часть I

- •Глава 1. Экология как биологическая наука

- •Глава 2. Методы экологических исследований

- •Часть II

- •Глава 3. Факторы среды. Общие закономерности действия на организмы

- •Глава 4. Совместное действие экологических факторов

- •Глава 5. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов

- •Глава 6. Основные среды жизни

- •Глава 7. Биологические ритмы

- •Часть III

- •Глава 8. Структура и динамика популяции

- •Часть IV

- •Глава 9. Биотические связи организмов в биоценозах

- •Глава 10. Значение биотических взаимоотношений в регуляции численности видов

- •Глава 11. Структура биоценозов

- •Глава 12. Энергетика экосистем

- •Глава 13. Динамика и стабильность экосистем

- •Часть V

- •Глава 14. Основные закономерности развития и динамики биосферы

- •Глава 15. Экология и деятельность человека

- •Глава 16. Задачи школы в формировании экологического мышления

- •Глава 6. Основные среды жизни

Глава 15. Экология и деятельность человека

Возникновение и развитие ноосферы. Эволюция органического мира на нашей планете прошла несколько этапов. Первый характеризовался возникновением биологического круговорота веществ и биосферы. Второй сопровождался формированием многоклеточных организмов и вследствие этого – усложнением циклической структуры жизни. Эти два этапа часто называют биогенезом. Третий этап связан с появлением человеческого общества, под влиянием которого в современных условиях происходит дальнейшая эволюция биосферы и превращение ее в сферу разума – в ноосферу. В. И. Вернадский указывал, что биосфера XX в. становится ноосферой, создаваемой прежде всего ростом науки и социальным трудом. Вернадский понимал под ноосферой новый этап в развитии биосферы и призывал к разумному регулированию отношений человека и природы. Он считал, что человек, как все живые организмы, как живое вещество, выполняет определенную функцию биосферы, что он во всех своих проявлениях составляет закономерную часть строения биосферы и что взрыв научной мысли в XX в. подготовлен всем прошлым биосферы и не может ни остановиться, ни пойти назад. Вернадский постоянно подчеркивал, что ноосфера – это биосфера, переработанная научной мыслью, что она «не есть кратковременное и преходящее геологическое явление».

Обобщая идеи Вернадского о том, что «...идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере», Μ. Μ. Камшилов пишет: «На наших глазах совершается революционный переход от эволюции, управляемой стихийными биологическими факторами (период биогенеза), к эволюции, управляемой человеческим сознанием, к периоду ноогенеза. На этом четвертом этапе биосфера превратится в ноосферу, а органическая эволюция пойдет по пути ноогенеза. Необходимая предпосылка перехода на этот этап – коммунистическое преобразование общества. Капитализм с его разрушительными войнами, классовыми противоречиями, неоколониализмом и расизмом, несмотря на большие достижения в области научно-технического прогресса, не может быть основой ноогенеза.

В обществе, основанном на частной собственности на землю и средства производства, научно-технический прогресс ведет к вытеснению биосферы техникой. То, что понимается под ноосферой, в этих условиях означает не высшую (разумную) стадию развития биосферы, а ее технический суррогат.

Таким образом, борьба за идеалы коммунизма оказывается средством преодоления противоестественного антагонизма между человеческим обществом и природой, предпосылкой преобразования биосферы в ноосферу, борьбой за светлое будущее человечества».

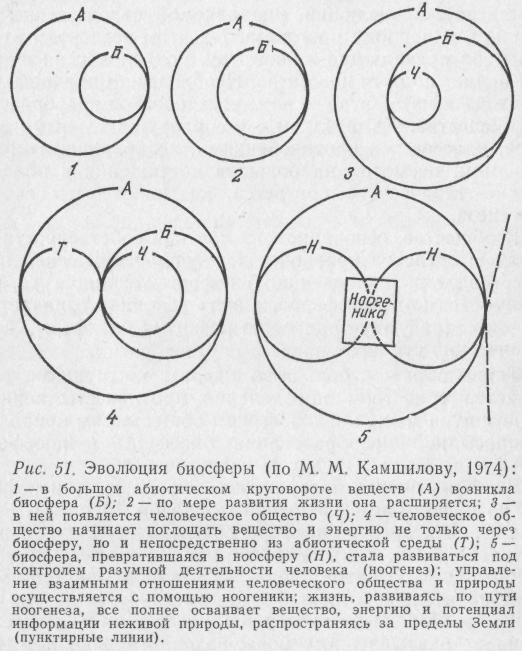

В общих чертах превращение биосферы в ноосферу можно представить следующим образом (рис. 51). Вначале человек брал у биосферы средства к существованию и отдавал ей то, что в биосфере могли использовать другие организмы. Поэтому деятельность людей на этом этапе незначительно отличалась от деятельности других организмов. По мере развития человеческое общество начинает оказывать все более разрушительное действие на биосферу. В современных условиях человек уже осознает, что он должен считаться с ее законами развития и возможностями. При переходе биосферы в ноосферу перед человечеством возникает огромная по масштабам и значению задача – научиться сознательно регулировать взаимоотношения общества и природы. Только целесообразная, осознанная и планомерная деятельность людей может обеспечить гармоническое развитие природы и общества, не ограниченное временем. При этом ноогенез–этап становления ноосферы – предполагает развитие не только биосферы и общества, но и каждой отдельной личности.

Общая характеристика антропических факторов.

Антропические факторы представляют собой совокупность вносимых в природу человеческой деятельностью изменений, влияющих на органический мир. Используя природу в своих нуждах, человек переделывает ее и тем самым в той или иной степени влияет на жизнедеятельность растений и животных. Это влияние может быть прямым и косвенным. Первое направлено непосредственно на организм. Примером может служить вырубка и раскорчевка лесов, приводящая к уничтожению древесных и кустарниковых пород, к сокращению количества растений. Но вырубка лесов оказывает и косвенное воздействие на животное население: изменяются условия существования лесных птиц и зверей, падает их численность.

Косвенное воздействие антропических факторов проявляется в том, что человек в процессе производственной деятельности меняет ландшафты. В результате изменяются климатические условия, физическое состояние и химизм атмосферы, почвы, среда водоемов, строение поверхности земли. Все это изменяет растительный и животный мир.

Нередко непродуманная деятельность человека приводит к нежелательным последствиям. Так, при нерациональном рыболовстве и охоте истребляются ценные виды животных. В результате многие из них становятся редкими. Подсчитано, что с 1600 г. человеком уничтожено 162 вида птиц (381 вид на грани исчезновения) и около 100 видов млекопитающих (255 на грани вымирания).

С другой стороны, человек разводит культурные растения и домашних животных, создает новые сорта и породы, постоянно увеличивает их численность, урожайность и продуктивность. При этом возникает иная среда обитания. Вместе с тем окультуривание ландшафтов сказывается на существовании диких видов. Часто они вообще исключаются из данного местообитания, а приспособившиеся становятся синантропными и нередко злостными сорняками, вредителями, паразитами и переносчиками возбудителей болезней.

Определенное влияние на природу в целом оказывает и интенсивная интродукция растений и животных – переселение их в новые места обитания. Это значительно расширило их ареалы. Однако переселенные виды не всегда уживаются в новых районах. Иногда же они находят там оптимальные условия для развития и размножения и порой причиняют значительный вред аборигенам. Напомним еще раз о кроликах и кактусах, завезенных в Австралию. Они размножились там до такой степени, что причинили огромный ущерб сельскому хозяйству.

Особенно важна сегодня проблема загрязнения среды промышленными отходами (углекислый газ, окись углерода, различные соединения серы, хлора, азота и т. д.), токсичными для живых организмов. Загрязняется среда и комплексом химических препаратов, предназначенных для борьбы с вредными животными и растениями – пестицидами. Радиоактивное загрязнение – не менее важная проблема. В настоящее время она приобретает исключительное значение.

Возрастающее влияние человека на биосферу. В современных условиях человечество получило практически безмерные возможности воздействовать на природу. На наших глазах преобразуется облик планеты – исчезают леса, а вместе с ними и ранее процветавшие виды растений и животных, осушаются болота, истощаются залежи полезных ископаемых, сооружаются новые водохранилища, на месте естественных биоценозов создаются вторичные агробиоценозы. Агрохимические вещества (пестициды, удобрения), отходы промышленности, особенно радиоактивные осадки и канцерогенные углеводороды, изменяют химический состав воздуха, воды, почвы. Постоянно растет количество людей на земном шаре. Своей хозяйственной деятельностью они изменяют биосферу, создают новую среду обитания для всего живого, в том числе и для себя. Однако ресурсы биосферы не беспредельны.

Прежде всего влияние человека на биосферу связано с добыванием пищи. Это вызывает необходимость возделывать и обрабатывать землю во всевозрастающем масштабе, постоянно расширять промышленное производство. Однако при использовании полезных ископаемых и индустриализации в целом нарушается естественный дренаж, загрязняется среда и вообще вся биосфера опасными для жизни веществами и в первую очередь такими, которые не вовлекаются в круговорот и накапливаются в ней. Подсчитано, что в настоящее время на Земле количество промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных отходов ежегодно достигает 500 млн. т. Но главную опасность представляет не количество, а изменение качества этих отходов. Многие из них не используются микроорганизмами, не распадаются и не окисляются. Вот почему в биосфере снизились темпы природного процесса биологической очистки, процесса самоочищения.

В специальных руководствах по охране природы этим проблемам уделяется достаточно внимания, поэтому кратко рассмотрим лишь некоторые из них.

Успехи научно-технического прогресса вызывают панику и растерянность в определенных слоях населения, порождают нездоровые идеи, будто бы биосфера полностью вытеснится «техносферой». Нет необходимости доказывать несостоятельность этой «теории техносферы», так как человек, являясь продуктом природы и ее неотъемлемой частью, вне биосферы существовать не может. Важнее другое. Негативные стороны научно-технического прогресса породили широко дебатируемую в последние годы проблему «экологического кризиса».

Несомненно, в настоящее время происходит коренная перестройка биосферы, в первую очередь ее растительного покрова и животного мира. Совершенно верно и то, что имеются признаки утраты биосферой способности к восстановлению природного равновесия – признаки, очень опасные по своим далеко идущим последствиям. Поэтому абсолютно закономерно, что проблема «биосфера и человек» привлекает внимание мировой общественности. Все больше появляется глубоко аргументированных исследований, издается масса литературы, где доказывается необходимость принятия вполне конкретных мер по охране биосферы и рациональному использованию природных ресурсов.

Вместе с тем нельзя согласиться с концепциями многих зарубежных исследований, трактующих экологический кризис как неразрешимый конфликт природы с обществом, причиной которого является научно-технический прогресс и рост населения планеты. Неизбежными последствиями экологического кризиса они считают истощение природных ресурсов и вымирание человечества. В результате воскрешаются мальтузианские идеи об «излишке людей на Земле», идеи о кризисе биосферы как чисто биологическом явлении.

Возлагая вину за экологический кризис на научно-технический прогресс, идеологи буржуазии видят выход из создавшегося положения в приостановке этого прогресса, в сокращении материального производства и роста населения. Например, в книге «Пределы роста», изданной группой ученых Массачусетского университета, утверждается, что если не будут приняты меры, направленные на сокращение рождаемости, то уже в середине предстоящего столетия общество распадется и погибнет. Этим буржуазные идеологи пытаются замаскировать истинные причины экологического кризиса, заключающиеся в капиталистическом способе производства, в частной собственности на землю и средства производства, в погоне за сверхприбылями любой ценой.

Действительно, население Земли увеличивается, растет его техническая оснащенность, все больше энергетических материалов расходуется на нужды общества. И тут невозможно не учитывать увеличивающееся воздействие человечества на природу. Но делать из этого факта выводы о том, что разрушение биосферы и другие отрицательные явления можно ликвидировать только снижением численности населения и приостановлением научно-технического прогресса, нельзя.

Вот примеры несостоятельности таких взглядов.

Наиболее густонаселенные страны (Англия, Бельгия, Голландия и др.) отличаются высоким развитием индустрии и сельского хозяйства, очень высоким уровнем жизни, в то время как в сравнительно малонаселенных странах Африки, Латинской Америки эти показатели невелики и население их испытывает хронический недостаток в продуктах питания. По подсчетам ФАО (организация по продовольствию и сельскому хозяйству в ООН), для ликвидации голода с учетом прироста населения к 2000 г. необходимо увеличить производство продуктов питания на Дальнем Востоке в 4 раза, в Латинской Америке в 3 раза, в Африке в 2–3 раза. Прогресс в развитии сельского хозяйства, опыт прошлого, достижения современной науки и техники свидетельствуют о возможности увеличения валовой продукции сельского хозяйства в 3 раза всего за 30–35 лет.

Несомненно, бурный научно-технический, экономический и социальный прогресс человечества сопровождается глубокими перестройками в составе, структуре и энергетике биосферы. Однако необходимо трезво оценивать негативные стороны технического прогресса.

В истории человечества наступил период, когда любую свою деятельность оно должно соизмерять с возможностями природы. Тем не менее в атмосферу, в океан, во внутренние воды, в поверхностные слои земной коры продолжают выбрасываться миллионы тонн экологически вредных отходов, растет запыленность верхних слоев атмосферы, содержание в ней углекислоты, окислов азота, окиси углерода, фосфорорганических и других соединений. Часто нерационально используются природные ресурсы и прежде всего пресная вода. Ее недостаток становится все ощутимей. В погоне за максимальной отдачей вкладываемых средств иногда не придают значения последствиям, которые могут возникнуть при этом, либо вообще не предвидят их. Опасность же все возрастающего отрицательного воздействия человека на биосферу очень велика, гораздо больше, чем это кажется непосвященным людям. Прогрессивные ученые разных стран обобщили массу фактов, связанных с этой проблемой, и разработали конкретные научно обоснованные мероприятия, способствующие сохранению биосферы, целесообразному использованию ее материально-энергетических ресурсов в глобальном масштабе.

Проблемы современной экологии. Возможности биосферы и всей окружающей среды ограничены, ее ресурсы, жизненное пространство, все составляющие компоненты тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому одной из основных проблем современной экологии является биологическое регулирование, сохранение устойчивости экосистемы, ее равновесия.

До тех пор, пока численность населения Земли и его влияние на биосферу не возросли до современного уровня, круговорот веществ поддерживал равновесное состояние биогеоценозов. В настоящее время воздействия человека на биосферу, на слагающие ее биогеоценозы начали угрожать региональному и глобальному равновесию. Эти воздействия вызывают сильные колебания биоценозов, приводящие к резкому нарушению их стабильности и равновесия. Примеров этому очень много. Уничтожение выдры (Lutra lutra) с целью сохранить запасы рыбы в водоемах дало в ряде стран диаметрально противоположные результаты. Когда в 1872 г. на Ямайку для борьбы с крысами, повреждающими сахарный тростник, были завезены мангусты (Herpestes), никто не предполагал, что они уничтожат не только крыс, но и большинство представителей местной фауны. Всего за 10 лет на Ямайке произошла глубокая перестройка биогеоценозов, при которой крысы нашли новую экологическую нишу и по-прежнему наносят ущерб сахарному тростнику, а численность полезных видов животных там резко сократилась. Уничтожение леопардов (Panthera pardus) в Восточной Африке вызвало массовое размножение павианов, превратившихся в злостных врагов домашних животных. Истребление койотов (Cams latrans) в штате Колорадо повлекло за собой массовое размножение кроликов, ставших настоящим бедствием для фермеров.

Сегодня в некоторых районах Австралии наблюдается небывалая вспышка увеличения численности кенгуру. Например, в городе Кобар с наступлением темноты они буквально заполоняют улицы и скверы, уничтожают всю травянистую растительность, оказываются причиной частых автомобильных катастроф. Уничтожая растения на пастбищах, кенгуру серьезно угрожают животноводству Австралии.

В странах западной Африки в прибрежных водах в массе появилась несъедобная рыба балиста (Balistes capriscus), безмерно размножившаяся за последние годы. Она может вытеснить многих ценных промысловых рыб. Для населения Того, Бенина, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Биссау, Сьерра-Леоне и других государств это настоящее бедствие. Одной из причин вспышки массового размножения балисты считается смещение экологического баланса вод западноафриканского побережья из-за загрязнения их промышленными и бытовыми стоками.

Экологическое равновесие может нарушаться и по другим причинам. Например, в реках боливийских тропиков в настоящее время в погоне за модной крокодиловой кожей безудержно истребляются кайманы. Из-за этого там в огромном количестве размножилась хищная рыба пиранья (Rooseveltiella nattered), представляющая серьезную угрозу для всех остальных обитателей рек боливийской Амазонии.

Сильное смещение в равновесии бывает и в случае проведения химической борьбы с вредными насекомыми. Вместе с вредителем, как правило, страдают и полезные виды. В результате происходит видовое обеднение биогеоценоза. В нем нарушаются механизмы саморегуляции, вследствие·чего резко увеличивается численность наиболее устойчивых видов. Эти виды часто становятся новыми, еще более опасными вредителями.

Нарушение естественного равновесия экосистемы нередко угрожает здоровью человека. Так, развитие в американских саваннах скотоводства способствовало увеличению численности кровососущих летучих мышей (Desmodontidae), являющихся носителями возбудителя бешенства. С обводнением африканских саванн связано распространение бильгарциоза, с вырубкой тропических лесов – желтой лихорадки и киазанура, вызываемых арбовирусами. В целом нарушение существовавшего тысячелетиями естественного равновесия в тропических лесах из-за интенсивного окультуривания ландшафтов создает непредвиденные проблемы и значительно влияет на биосферу.

Человек своей деятельностью оказывает влияние и на развитие сукцессии. Перевыпас скота, часто наблюдаемый в окультуренных ландшафтах, приводит к образованию на месте степей пустынных биогеоценозов. Пустынное сообщество – результат бесхозяйственного отношения к природе. Такие изменения характерны для степных ландшафтов Южной Америки, африканских саванн, многих европейских степей.

Сельскохозяйственные агробиогеоценозы можно рассматривать как дисклимаксы, поскольку они в сильной степени подвержены эрозии, выщелачиванию, нашествию вредителей. Вот почему поддержание высокой продуктивности агробиоценозов требует от человека больших затрат и усилий.

Важной проблемой экологии, имеющей большое практическое значение, является и биологическая индикация. Сущность ее заключается в том, что определенные факторы среды создают возможность существования того или иного вида. Поэтому по организмам можно судить об условиях их обитания. Виды, которые позволяют выявлять специфические особенности среды, называются индикаторами. Например, видовое разнообразие и высокая численность или, наоборот, отсутствие стрекоз (Odonata) на берегу водоема говорит о его фаунистическом составе: много стрекоз – фауна богата, мало – водная фауна обеднена. Если в лесу на стволах деревьев обильны лишайники, значит в воздухе почти нет вредных примесей, особенно сернистого газа. При наличии сернистого газа лишайники исчезают. Некоторые растения довольно широко используются в качестве индикаторов. Когда сосна или можжевельник, к примеру, растут над залежами урановой руды, в их хвое содержится значительно больше урана, чем обычно. Виды астрагалов являются индикаторами селена, а некоторые крестоцветные – серы. В роли индикатора может выступать весь фитоценоз, так как особенности климата, почв, химизм среды, влажность влияют на видовой состав растительности. Иными словами, по флористическому составу можно установить качество почв и их физико-химические свойства, характер местных климатических условий, наличие в среде тех или иных химических элементов, влияние биотических факторов и различных форм деятельности человека на природу. Изучение комплекса сапробных организмов позволяет определять степень загрязнения воды. Только в чистой воде встречаются некоторые мхи (Riccia, Ricciocarpus), ресничные черви (Turbellaria), личинки ручейников (Trichoptera). А вот серные бактерии (Beggiatoa, Thiotrix), гриб Leptomitus, малощетинковый червь Tubifex, личинки хирономид (Chironomidae) обитают лишь в сильно загрязненных водоемах. В слабозагрязненных водах живут многие насекомые, зеленые одноклеточные водоросли, ракообразные.

Биологическая индикация дает возможность судить не только о состоянии среды в данный отрезок времени, но и следить за ее изменениями, предвидеть и прогнозировать направление этих изменений и своевременно предотвращать вредные последствия тех или иных действий человека.

В последние годы во многих странах и на международном уровне успешно разрабатывается мониторинг – система слежения за состоянием среды с целью прогнозирования, выяснения причин и предупреждения возникновения критических ситуаций в природе.

Особое место при проведении этих мероприятий занимает биологический мониторинг, т. е. надзор за биогеоценозом с помощью биоиндикаторов. В этом отношении большое значение имеет разработанная у нас в стране сеть биосферных заповедников, аналогичных природным зонам, в наименьшей степени подвергшимся разрушительному действию промышленности и сельского хозяйства. К настоящему времени статус международных биосферных заповедников получили Березинский, Кавказский, Приокско-террасный, Репетекский, Центрально-Черноземный, Сары-Челекский и Сихотэ-Алинский заповедники.

Немалое практическое значение имеют также биологические методы борьбы с вредителями, наиболее перспективные и безопасные для природы и человека. При проведении этих мероприятий используются живые организмы, не уничтожающие вредителя в целом, а лишь снижающие его численность настолько, что причиняемый им вред становится неощутимым. Биологическая борьба успешно проводится с вредными грызунами, сорняками, насекомыми. Снижению численности вредных насекомых способствует введение в биоценоз их врагов (хищников и паразитов) – энтомофагов. Например, в борьбе с калифорнийской щитовкой (Quadraspidiotus perniciosus), опасным вредителем фруктовых деревьев, разводят хальцида (Prospaltella perniciosi). Коровка Rodolia сдерживает массовое размножение многих вредителей сада. В борьбе с другими вредителями используются наездники-яйцееды (Trichogramma, Telenomus). Весьма перспективно применение в этих целях специфичных возбудителей болезней (бактерии, грибы, вирусы, простейшие), поражающих строго определенные виды. В свою очередь насекомые-фитофаги оказывают человеку услугу в борьбе с сорными растениями. Так, массовое размножение завезенного в Австралию кактуса опунции (Opuntia) помогли подавить гусеницы бабочки кактусовой огневки (Cactoblastis cactorum).

Однако проведение биологических мероприятий по борьбе с вредителями не исключает использование химических средств там, где это возможно. Сейчас уже нельзя обойтись без химической обработки полей, но ее надо максимально сокращать, так как применение различных химикатов нарушает равновесие в природе и вызывает много нежелательных побочных явлений: вместе с вредителями уничтожается масса полезных организмов; окружающая среда загрязняется препаратами, вредно действующими на все живые существа, в том числе и на человека. Только разумное сочетание агротехнических, химических и биологических мер борьбы с вредителями может дать положительный эффект.

Одной из важных экологических проблем является разработка научно обоснованных мероприятий по биологической очистке среды. Любой организм в процессе жизни загрязняет среду побочными продуктами обмена веществ. Но взаимоотношения между организмами сложились так, что отходы одного вида используются и перерабатываются другими. Иначе говоря, жизнь на Земле организована по способу «безотходного производства», т. е. все вещества, выделяемые в процессе жизнедеятельности организмов во внешнюю среду, вовлекаются в биологический круговорот. Таким образом, в естественных биогеоценозах происходит биологическая очистка среды.

В современных условиях человек загрязняет среду прежде всего отходами производства. При этом возможности природы в переработке этих отходов значительно сокращаются в связи с отторжением огромных территорий ее на нужды человека. Кроме того, многие из отходов вообще не вовлекаются в биологический круговорот, а накапливаются в биосфере. Поэтому проблема биологической очистки среды становится все более актуальной.

Человек должен учитывать реальные возможности конкретных биогеоценозов по переработке загрязнителей. Если количество их в окружающей среде не превышает определенного уровня, они включаются в биологический круговорот и даже повышают продуктивность экосистем. Избыток же их в среде приводит биогеоценоз к стрессу, и он начинает разрушаться. В данном случае особое значение при проведении биологической очистки среды приобретает подбор организмов в определенном количественном и качественном соотношении, который мог бы обеспечить полноценную переработку загрязнителей. Не менее важно установить допустимый уровень загрязнения того или иного биогеоценоза и биосферы в целом. В тесной связи с этим находится также техническая проблема по созданию малоотходных или вовсе безотходных производств, работающих по замкнутому циклу, наподобие биологических систем.

Определение биологической продуктивности и рациональное использование живой природы – одна из важнейших задач современной экологии. Она заключается в том, чтобы на научной основе балансировать расходование биологической продукции и ее возобновление с целью обеспечения бесперебойного продуцирования биогеоценозов. Из биогеоценоза нельзя извлекать больше, чем он может предоставить. В противном случае природа истощается. Во избежание этого необходимо хорошо знать уровень продуктивности того или иного биогеоценоза и способы ее повышения. Задачи эти сложные, но без решения их нельзя обеспечить дальнейшее прогрессивное развитие человечества и биосферы в целом.

Необходимость международного сотрудничества в изучении биосферы. Проблема изучения биосферы имеет огромное международное значение. Для ее решения требуются усилия не только в национальных рамках. Здесь необходимо многостороннее международное сотрудничество всех стран, независимо от их социального устройства. Громадную роль в этом отношении играют межгосударственные соглашения, заключенные СССР с различными странами – членами СЭВ, со Швецией, Францией, США и др.

В 1971 г. между странами СЭВ было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве по проблеме «Разработка мероприятий по охране природы». В связи с этим в 1973 г. был создан Совет по вопросам охраны и улучшения окружающей среды. В выполнении данной программы участвуют все страны СЭВ и Югославия. С 1972 г. успешно работает советско-американская комиссия по проблемам охраны окружающей среды. Советский Союз заключил ряд двусторонних соглашений с различными научными учреждениями западных держав. С 1973 г. функционирует специальная организация под названием «Программа ООН по окружающей среде». В руководящий состав ее входит группа ведущих ученых и специалистов СССР.

Острота проблемы изучения и охраны биосферы и ее международное значение с особой силой проявились на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшемся в Хельсинки в 1975 г. В Заключительный акт совещания внесен специальный раздел «Окружающая среда», где записано: «...защита и улучшение окружающей среды, а также охраны природы и рациональное использование ее ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений являются одной из задач, имеющих большое значение для благосостояния народов и экономического развития всех стран». В Акте также подчеркнуто, что многие проблемы окружающей среды, в частности в Европе, могут быть эффективно решены только путем тесного международного сотрудничества. Более того, делается вывод, что между развитием современной экономики и сохранением среды обитания человека нет принципиального антагонизма. «Экономическое развитие и технический прогресс должны быть совместимы с задачей защиты окружающей среды и сохранения исторических и культурных ценностей».

Наглядным примером необходимости совместных усилий многих государств для охраны окружающей среды является загрязнение атмосферы и водоемов в Канаде отходами промышленных предприятий США. В Канаде стали обычными «кислотные дожди», уничтожающие все живое в водоемах, поражающие дыхательные пути человека и животных. В настоящее время только в провинции Онтарио из-за этих дождей оказались безжизненными 148 озер, а на грани катастрофы находятся свыше 4000 водоемов.

Печальную известность приобрела в 1981 г. эпидемия своеобразной болезни легких в Испании, возникшая в результате утечки возбудителя ее с. военно-воздушной базы США.

Сейчас на нашей планете ежегодно уничтожается 245 000 кв. км тропических лесов. Если так будет продолжаться и дальше, то уже через 40–50 лет тропические леса – этот важнейший поставщик кислорода на Земле – могут исчезнуть вообще. А вместе с ними погибнет и 2 млн. видов растений и животных.

Определенных успехов достигли совместные исследования советских и американских ученых в области изучения биологических и генетических последствий загрязнения биосферы, влияния на окружающую среду сельскохозяйственного производства, в деле организации заповедников.

Невозможно переоценить значение и роль, которую сыграла в изучении биосферы Международная биологическая программа (МБП). В проведении МБП принимали участие ученые из 58 стран. При решении же отдельных вопросов к ним присоединялись ученые еще из 33 стран. МБП сосредоточила внимание ученых, многих межправительственных и неправительственных организаций на наиболее актуальных вопросах, связанных с загрязнением среды. В рамках МБП была создана глобальная биологическая служба, способствовавшая определению тенденций изменения среды под воздействием деятельности человека, плодотворно работали секции по продуктивности и охране наземных, пресноводных и морских сообществ, по адаптации человека, по рациональному использованию природных ресурсов и др. Активное участие советских ученых в МБП, в ее многочисленных международных симпозиумах и совещаниях, в совместных исследованиях содействовало упрочению международных связей, привлекло внимание к исследованиям, проводимым в СССР.

В настоящее время на уровне ЮНЕСКО осуществляется программа «Человек и биосфера» (МАБ– от англ. Man and the Biosphere; no русски ЧИБ). В осуществлении ее принимает участие и наша страна: уже приступили к исследованиям рабочие группы по всем 14 проектам МАБ.

Научные основы охраны природы. Современная экология является научной основой находящейся в процессе становления комплексной науки о сохранении окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов – охраны природы. Экология разрабатывает теоретические положения для этой науки. Охрана природы базируется на данных экологии, использует их, но при этом остается самостоятельной наукой. Однако еще нередко можно столкнуться с ошибочным мнением, что охрана природы является составной частью экологии. Охрана природы – комплексная наука. В ее основе лежит исследование окружающей среды всех живых организмов. Экология же – общая биологическая наука, изучающая органический мир в строго определенном направлении. Вместе с тем нельзя и резко разграничивать эти две науки, Особенно тесно интересы экологии и охраны природы переплетаются при решении проблем, связанных с взаимоотношением человека, общества и природы.

Иногда человеческое общество противопоставляется природе и высказываются мысли, будто бы оно может развиваться независимо от природы. Это глубокое заблуждение. Человечество не способно существовать вне природы. По Μ. Μ. Камшилову, выражение «охрана природы» означает фактически «охрану природы от человека для человека». Иначе говоря, охрана природы – это «сознательное, разумное регулирование постоянно меняющихся отношений человеческого общества и природы».

В процессе развития промышленности и техники противоречия между природой и обществом неизбежны. Преодоление их возможно лишь на научной основе, на выяснении тенденций и главных направлений развития биосферы не только с позиций настоящего, но и будущего. Согласно марксистско-ленинской теории, оптимальные решения вопроса об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов можно найти только в том случае, если рассматривать экологическую проблему взаимоотношения природы и общества в тесной связи с процессами общественного развития, в определенном социальном контексте.

Человеческое общество нельзя противопоставлять живой природе. Человек не только субъект, но и объект ее. В этой связи исключительно актуально звучат слова Ф. Энгельса, сказанные им почти 100 лет назад: «...на каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне природы,·– что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять».

В современных условиях постоянно увеличивается степень использования природных ресурсов, необходимых для роста производительных сил и развития производства. Как было отмечено, это часто приводит к истощению окружающей среды. Вот почему для охраны природы требуется тщательное и всестороннее изучение хозяйственной деятельности человека. Оно должно опираться на глубокие исследования процессов, протекающих в биосфере. Только на строго научной основе могут разрабатываться рациональные принципы технологии производства, которые бы не разрушали, а максимально сохраняли приводу, обеспечивая ее необходимое равновесие.

В нашей стране задачам охраны природы уделяется серьезное внимание. Еще В. И. Ленин придавал огромное значение этому вопросу. В настоящее время Верховным Советом СССР приняты Основы земельного и водного законодательства, Основы законодательства о здравоохранении, ряд постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР об усилении охраны природы и улучшении использования ее ресурсов. Эти вопросы решались на XXVI съезде КПСС. Директивными документами съезда предусматривается систематический партийный и государственный контроль за состоянием и использованием природных ресурсов с целью сохранения природы и здоровой среды человека. Глубокое отражение вопросы охраны природы нашли в Конституции СССР, принятой в октябре 1977 г. (статьи 18 и 67).

В XX в. на экологию возложена ответственнейшая задача – разработка научно обоснованных методов охраны биосферы, исправление ранее допущенных экономических просчетов, поиск научной концепции биосферы. Активность человека в преобразовании живой природы постоянно растет. Естественно, что осуществление перестройки природы должно протекать на строго научной основе с учетом принципов и тенденций развития биосферы. Такая перестройка и означает управление биосферой. Конфликт между человеком и природой может быть разрешен только в результате сознательного вмешательства в биосферу. Какими же возможностями в этом отношении обладает современная наука?

Прежде всего не вызывает сомнений, что борьба человека за здоровую среду имеет два генеральных направления: сведение к минимуму вредных последствий давления на природу производственной деятельности и разработка мероприятий, стимулирующих нормальное функционирование биосферы и слагающих ее биогеоценозов в изменяющихся условиях неограниченно долгое время. Очень многое в жизни биогеоценозов, биосферы в целом уже известно. Вскрыты главные закономерности развития биосферы. Это дает возможность осознанно управлять многими процессами.

Человек к настоящему времени научился создавать искусственные агробиоценозы, обладающие высокой биологической продуктивностью; он уже знает, какое огромное значение для жизни имеет поддержание биосферой оптимального гидрологического и газового состава среды; он проник в тайны такой функции биосферы, как биологическая очистка, и самое важное – научился оценивать ошибки. А это позволяет оптимистически относиться к будущему. У нас уже есть достаточно развитая теория, позволяющая уверенно работать в природе. Как указывает С. С. Шварц, «экология на наших глазах становится теоретической основой поведения человека индустриального общества в природе». Человек стоит на пороге овладения методами регуляции численности популяций. Это дает возможность управлять рядом процессов, не засоряя биосферу вредными веществами. Сейчас раскрыты многие секреты структуры и функционирования биогеоценозов. Это позволяет сохранять их устойчивость по отношению к вредным воздействиям, что особенно важно для индустриальных регионов. Уже известно, что не вообще снабжение энергией биогеоценозов, а их организация определяет продуктивность.

Все эти достижения науки имеют огромное значение. Ведь человечество вступает в период, когда любую деятельность необходимо соизмерять с возможностями биосферы, чтобы научиться управлять многими процессами, происходящими в ней, ее эволюцией.

Проблемы космической экологии. Область применения современной экологии в связи с освоением космоса значительно расширяется. Чтобы человек мог длительное время находиться в изолированном пространстве, в кабине космического корабля, он должен быть связан с замкнутой или во всяком случае с полузамкнутой экосистемой. Самоподдерживающаяся система жизнеобеспечения должна включать четыре основных сбалансированных компонента: продуценты, консументы, редуценты и абиотические вещества. Такая система обязана снабжать космонавтов всем необходимым для жизни и поддерживаться в стабильном состоянии. Иными словами, она должна работать по принципу безотходного производства за счет использования попадающей на космический корабль солнечной энергии, т. е. в ней должен происходить постоянный круговорот веществ. Разработка соответствующей теории и построение подобной системы базируется непосредственно на экологии, в частности на учении о биогеоценозах.

В искусственной экосистеме космического корабля человек сталкивается со всеми проблемами, характерными для земных условий: борьба с загрязнением среды, производство достаточного количества пищи, избавление от накапливающихся токсических веществ и т. д. При этом добавляются специфичные проблемы, прежде всего невесомость и ограниченное пространство. Замкнутая система космического корабля – это не что иное, как действующая модель биосферы, точнее – биосфера в миниатюре. Создание ее, безусловно, дело будущего. Но недалекого будущего, поскольку свойственный для XX в. бурно развивающийся научно-технический прогресс является гарантией этого.