- •Общая экология

- •Предисловие

- •Часть I отношение к природе в зеркале истории цивилизаций

- •Глава 1 пробуждение разума

- •1.1. Первобытное общество и природа'

- •1.2. Древнейшие земледельческие цивилизации

- •1.3. Античные цивилизации средиземноморья

- •Глава 2 из тьмы средневековья к эпохе возрождения

- •2.1. Средневековая Европа

- •2.2. Арабская культура

- •2.3. Киевская русь

- •Глава 3 эпоха возрождения

- •3.1. Италия, XV-XVI вв.

- •3.2. Португалия и испания, XV-XVI вв.

- •Германия, XV -XVI вв.

- •3.4. Англия, XVI-XVII вв.

- •3.5. Россия, XV-XVI вв.

- •Глава 4 век просвещения

- •4.1 Франция, голландия, XVI XVIII вв.

- •4.2. Германия, XVIII в.

- •4.3. Россия, XVIII в.

- •Глава 5 век естествознания

- •Германия, XIX в.

- •5.2 Франция, XIX в.

- •5.3 А. Гумбольдт и ч. Дарвин - предтечи современной географии и экологии

- •5.5. Россия, XIX в.

- •Часть II человек в биосфере

- •А. Учение о биосфере

- •Глава 6 феномен идей в.И. Вернадского

- •6.1. Биосфера

- •6.2. Функции живого вещества

- •6.3. Закон сохранения (бережливости)

- •Глава 7 механизмы устойчивости биосферы

- •7.1. Синергетика биосферы

- •7.2. Динамика популяций

- •7.3. Жизненные стратегии

- •7.4. Реализация экологических ниш

- •7.5. Сукцессии сообществ

- •7.6. Принцип экологической эквивалентности

- •7.7. Биологическая стабилизация окружающей среды*

- •Б. Глобальные проблемы человечества

- •Глава 8 трагедия роста

- •8.1. Демографический взрыв

- •8.2. Сокращение пахотных угодий, голод

- •8.3. Загрязнение окружающей среды, разрушение природных ландшафтов

- •8.4. Энергетический кризис

- •Глава 9 антропогенное воздействие на атмосферу

- •9.1. Кислотные осадки

- •9.2. Парниковый эффект

- •9.3. Нарушение озонового экрана

- •Глава 10 уязвимые звенья экологической системы мирового океана

- •10.1. Мировой океан как единая система

- •10.2. Контакт океана с сушей

- •10.3. Контакт океана с атмосферой

- •10.4. Контакт океана с дном

- •Глава 11 устойчивое развитие: миф или реальность?

- •11.1. Ноосфера или техносфера?

- •11.2. Постулаты эволюции биосферы в условиях антропогенного пресса

- •В. Региональные проблемы человечества

- •Глава 12 зональные типы экологической дестабилизации ландшафтов россии

- •12.1. Зона тундры

- •12.2. Зона тайги

- •12.3. Зона смешанных и широколиственных лесов

- •12.4. Лесостепная и степная зоны

- •12.5. Аридные зоны

- •Глава 13 нарушение среды обитания в результате техногенной деятельности

- •13.1. Экологические последствия горнопромышленной деятельности

- •13.2. Экологическая обстановка в городских агломерациях и промышленных центрах

- •13.3. Экологическая обстановка в районах крупных энергетических объектов

- •13.4. Экологическое воздействие транспортных систем

- •13.5. Экологическая обстановка в районах сельскохозяйственной деятельности

- •Часть III предмет и методы географо-экологических исследований

- •Глава 14 экология и география

- •14.1. Экология: определение термина

- •14.2. Основные понятия и законы экологии

- •14.3. От синэкологии к геоэкологии

- •14.4. Аксиоматические основы геоэкологии

- •Глава 15 ландшафтная экология

- •15.1. Морфологическая структура природных ландшафтов

- •15.2. Природно-хозяйственные системы

- •Глава 16 методы и организация комплексного геоэкологического мониторинга

- •16.1. Аэрокосмический мониторинг

- •16.2. Компьютерная технология обработки и анализа материалов дистанционных съемок

- •16.3. Методы и критерии оценки состояния окружающей среды

- •16.3.1. Санитарно-гигиенические показатели

- •16.3.2. Экологические критерии

- •16.3.3. Оценка степени антропогенных изменений природной среды

- •16.4. Концепция создания геоэкологического атласа

- •Часть IV ноосферное мировоззрение – альтернатива потребительскому антропоцентризму

- •Глава 17 экологический реализм конца XX века

- •17.1. Изменение мировоззренческой стратегии человечества

- •17.2. Причина кризиса - противоречия во взаимоотношениях общества и природы

- •Вместо заключения: натурфилософские основы экологической этики

- •Девятый вал

- •Оглавление

- •Отношение к природе в зеркале истории цивилизаций

- •Человек в биосфере а. Учение о биосфере

- •Б. Глобальные проблемы человечества

- •В. Региональные проблемы человечества

- •Часть IV ноосферное мировоззрение - альтернатива потребительскому антропоцентризму

- •Глава 17. Экологический реализм конца XX века

Глава 15 ландшафтная экология

Объекты синэкологических и ландшафтных исследований - биогеоценозы, экосистемы, морфологические единицы ландшафта - тесно взаимосвязаны. В наиболее завершенном виде эти идеи заключены в учении В. Б. Сочавы о топологии геосистем, или геотопологии. В. Б. Сочава (1970) сформулировал положение, которое следует принять в качестве основного синэкологического закона: пространственная неоднородность географической оболочки отображается в пространственной неоднородности биосферы. Системе геохор (природно-террито-риальных комплексов - ПТК) соответствует адекватная ей система биохор.

Наряду с системой естественных первобытных ландшафтов с ненарушенным растительным покровом в результате антропогенного воздействия возникают различные категории естественно-антропогенных ландшафтов (вторичные леса, луга, болота и т. п.) и, наконец, в зависимости от вида хозяйственной деятельности и интенсивности антропогенного воздействия формируются вторичные по отношению к исходным ландшафтам природно-хозяйственные системы с трансформированным растительным покровом. Крайний случай представляют урбанистические ландшафты, в которых почвенно-растительный покров заменен техногенным. Однако даже у техногенного покрова (жилых и промышленных зданий, дорог и т. п.) существует своего рода экологическая связь с условиями среды - литогенной основой ландшафта, крутизной и экспозицией склонов, условиями увлажнения и т. п.

В силу разных причин полное соответствие между ландшафтными и природно-хозяйственными контурами может не наблюдаться, однако в общих чертах эта закономерность все же прослеживается довольно часто. Использование геотопологического подхода весьма эффективно, поскольку дает четкие критерии при оценке земель под разные виды землепользования (особенно при сельскохозяйственном освоении земель) и позволяет судить об экологическом состоянии ландшафта, разрабатывать рекомендации по его охране и рациональному использованию природных ресурсов.

Топологический уровень геоэкологических исследований ориентирован на изучение внутриландшафтных морфологических структур. Учитывая неоднозначность толкования термина ландшафт, отметим, что при экологической оценке земель предпочтительнее региональная трактовка ландшафта как объективно существующей части земной поверхности, представляющей собой самостоятельный ПТК, который качественно отличается от других. Каждый ландшафт как региональное природное образование имеет индивидуальный внешний облик и внутреннюю структуру. Он имеет конкретное положение на земной поверхности и границы. Динамика и эволюция ландшафта определяются его энергетической базой, спецификой массообмена, функций живого вещества. С антропоцентрических позиций ландшафт рассматривается как ресурсосодержа-щая и ресурсовоспроизводящая система, как среда жизни и деятельности человека, как система, хранящая генофонд, как природная лаборатория научных исследований, как место отдыха и эстетического вдохновения (Чупахин, 1990).

15.1. Морфологическая структура природных ландшафтов

Основы теории морфологии ландшафта разработаны русскими географами Г. Н. Высоцким (1904, 1909), Л. Г. Раменским (1938, 1971), Н. А. Солнцевым (1948, 1949), К. И. Геренчуком (1956), Г. Н. Анненской и др. (1963), А. Г. Исаченко (1965), Ф. Н. Мильковым (1981), А. А. Видиной (1962) и другими. Остановимся на двух главных морфологических единицах ландшафта - фации и урочище - как объектах исследования геоэколога на топологическом уровне.

Морфологические части природного ландшафта, вовлекаемые в хозяйственное использование, должны рассматриваться как различные земельные угодья, которые обладают разными потенциальными возможностями. Они нуждаются в наиболее подходящих видах инженерно-геологической деятельности и мелиорации. Градостроительные, бесхозяйственные, сельскохозяйственные, мелиоративные и другие мероприятия по территориальной организации общества должны проводиться с учетом особенностей морфологической структуры ландшафта, его фаций и урочищ.

Фация является наименьшим элементарным природно-территориальным комплексом. Она занимает одно местоположение - форму микрорельефа или одну элементарную поверхность мезорельефа; сложена одной литологической разностью покровных отношений или приурочена к однородным по петрографическому составу выходам коренных пород; занята одним растительным сообществом, одним почвенным контуром. Фация - первичная ячейка, в которой совершаются процессы обмена вещества, энергии компонентов геосистемы. Главную роль здесь играют жизнедеятельность организмов, их взаимоотношения между собой и со средой. С биоцентрических позиций фация трактуется как биогеоценоз.

Пространственная организация фациальной структуры территории во многом определяется вещественно-энергетическими потоками (геопотоками), как вертикальными (между различными природными компонентами), так и горизонтальными, или латеральными (между самими ПТК). Оба типа потоков всегда пространственно совмещены и неразделимы, однако в каждом случае удается выявить доминирующее значение одного из них в ландшафтной организации. Изучение геосистем с горизонтальными связями играет ведущую роль в анализе техногенного воздействия на природу - транспортировке и накоплении веществ, загрязняющих окружающую среду.

Э. Г. Коломыц (1987) подчеркивает, что практические задачи рационального природопользования требуют переноса центра тяжести ландшафтных исследований на всестороннее изучение геосистем, образованных направленными латеральными геопотоками и обладающих вследствие этого взаимной функциональной соподчиненностью и векторной плановой структурой. М. А. Глазовская (1964) назвала элементы такой организации ландшафтно-геохимическими звеньями; Ф. Н. Мильков (1981) -парагенетическими и парадинамическими комплексами. Парадинамические системы, в которых между подсистемами возникают пороги перепада массы и энергии, называют также каскадными (Новые идеи..., 1976).

Одним из первых на сопряженные ряды фаций обратил внимание Л. Г. Раменский (1938), назвавший такие системы экото-пологическими рядами; Ю. П. Бялович (1973), Д. В. Панфилов (1984) назвали объединения биогеоценозов, функциональное единство которых обусловлено латеральными биогеопотоками, биогеосистемами. В зарубежной литературе подобное пространственное объединение фаций получило название катены (см., например, Орр, 1983).

На пестрой литогенной основе, при чередовании грунтов с различными физико-химическими свойствами, при пересеченном микрорельефе и т. п., формируется мозаичная фациальная структура территории. Внутренняя структура фаций может осложняться также образованиями, которые Б. Б. Полынов (1953) назвал предельными структурными элементами. Размеры их колеблются от нескольких сантиметров до нескольких метров. Их особенность состоит в том, что сама природа ограничивает их небольшие размеры - это сурчины или микрозападины в степи, болотные кочки, приствольные или прикустовые бугры и т. п. Предельные структурные элементы создают подчас весьма пеструю структуру фации, растительного сообщества, биогеоценоза.

Особую категорию фациальной структуры образуют серийные фации (Сочава, 1961), которые представляют собой последовательный ряд стадий развития фаций в условиях относительно быстрого течения географических процессов. В естественных условиях это, например, серия фаций, сменяющих друг друга в процессе формирования поймы; в условиях антропогенного воздействия - смены фаций, сопровождающие процесс зарастания отвалов горных пород, стадии дернового процесса на заброшенном поле и т. п.

Природные (коренные) фации испытывают сильные изменения в результате воздействия человека. Хозяйственная деятельность особенно сильно изменяет растительный покров и животное население фации, а также почвы, водный режим и т. п. При сельскохозяйственном освоении земель часто не учитываются мелкоконтурные фациальные различия и создаются сельскохозяйственные угодья, раскинувшиеся на больших площадях. Однако распашка, например, не может полностью нивелировать различия на участках, занимающих различные местоположения. Эти различия проявляются на поле прежде всего в разной урожайности сельскохозяйственных культур. Таким образом, производные варианты фаций всегда обнаруживают связь с коренными типами, и эта связь должна учитываться в хозяйственной деятельности.

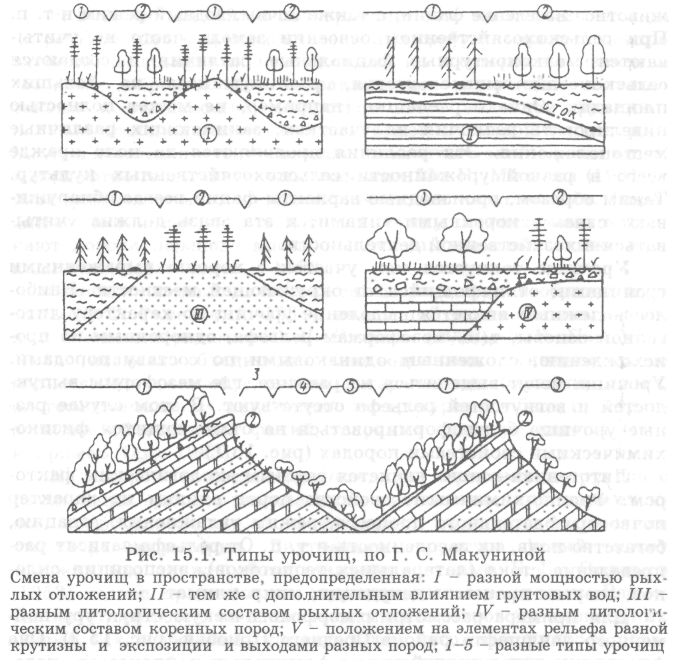

Урочище толкуется как участок с хорошо выраженными границами, отличающийся от окружающей местности. Наиболее надежным является выделение урочищ по характеру лито-генной основы, т. е. мезоформам рельефа, однородным по происхождению, сложенным одинаковыми по составу породами. Урочища могут выделяться на равнине, где мезоформы выпуклостей и вогнутостей рельефа отсутствуют. В этом случае разные урочища будут формироваться на отличающихся физико-химическими свойствами породах (рис. 15.1).

Литогенная основа является важным экологическим фактором. Физико-химические свойства пород влияют на характер почвообразовательного процесса, режим увлажнения, аэрацию, богатство почв, их засоленность и т. п. От рельефа зависят распределение стока (латеральных геопотоков), экспозиция склонов, энергия процессов денудации, микроклимат.

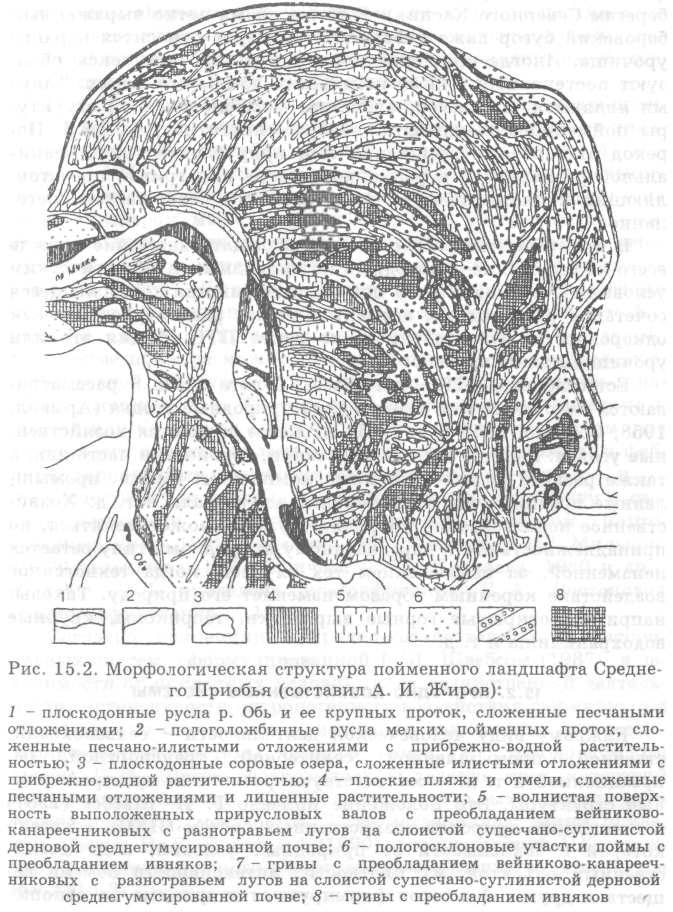

Для примера рассмотрим морфологическую структуру пойменного ландшафта района Среднего Приобья (рис. 15.2). Она формируется под воздействием флювиальных процессов, которые определяют возраст ПТК, характер отложений, формы рельефа, режим увлажнения, а также образование динамических серий почв и растительности. Основные черты морфологической структуры пойменного ландшафта, изображенного на рис. 15.2, определяются литогенной основой - отрицательными и положительными формами рельефа. К первым относятся русла р. Обь и ее проток, пляжи и отмели, соровые озера и заболоченные понижения; ко вторым — возвышенные участки поймы, прирусловые валы и гривы. Связь почвенно-растительного покрова с литогенной основой отражена в названиях конкретных типов урочищ.

Урочища представляют собой более емкий по сравнению с фациями объект хозяйственного использования. Распределение сельскохозяйственных угодий контролируется прежде всего характером урочищ. Литогенная основа урочищ учитывается как инженерно-геологический фактор при строительстве зданий, дорог и т. п.

Урочище - более устойчивое в отношении антропогенного воздействия образование. Даже уничтожение почвенно-расти-тельного покрова и замена его на техногенный покров может не изменить существа литогенной основы того или иного урочища, например речной террасы, на которой построен жилой массив города. Вместе с тем человек, вооруженный современной техникой, может преобразовывать или уничтожать целые урочища, создавать новые рукотворные - искусственные террасы, карьеры горных выработок, терриконы и т. п.

Морфологические ПТК не всегда четко выделяются в ландшафте. С постепенными переходами между морфологическими единицами ландшафта связано свойство континуальности (непрерывности) географической оболочки. В этом случае между соседними ПТК выделяется переходная полоса - экотон.

Фации, как уже отмечалось, могут образовывать мозаику, не подчиняющуюся какой-либо пространственной закономерности. Мозаичная структура ландшафта обусловливается природными факторами или является следствием антропогенного воздействия. В этом случае бывает трудно выделить урочище как систему определенным образом организованных фаций. Растительный покров характеризуется комплексностью, сочетанием разнородных по составу и строению фрагментов растительных сообществ. Таковы, например, мелкобугристые пески в пустыне.

Размеры фаций и урочищ могут сильно варьировать. На однородном субстрате формируются значительные по площади фации (фации тростниковых плавней по плоским отмелым берегам Северного Каспия). В то же время четко выраженный бэровский бугор даже небольших размеров относится к рангу урочища. Иногда природно-территориальные комплексы образуют постепенный ряд от небольших до значительных. Такими являются, например, элементы морфологической структуры пойменного ландшафта, изображенного на рис. 15.2. Переход от сорового понижения или прирусловой гривы фаци-альной размерности к размерности сора или гривы, представляющих полноценные урочища, зачастую совершается постепенно.

В практической работе следует обращать внимание прежде всего на выделение однородных по природным и экологическим условиям участков земной поверхности (иногда повторяющееся сочетание разнородных элементов может рассматриваться как однородность). Определением же ранга ПТК (фация это или урочище) можно пренебречь.

Естественные ПТК - луга, леса, болота и т.п. - рассматриваются человеком как разного рода природные угодья (Арманд, 1958; Соболев, 1958 и др.). На их месте создаются хозяйственные угодья: пашни, сады, лесопосадки, сенокосы и пастбища, а также разного рода техногенные комплексы: города, промышленные предприятия, транспортные магистрали и т. д. Хозяйственное использование природного угодья может меняться, но принадлежность его к определенному природному типу остается неизменной, за исключением тех случаев, когда техногенное воздействие коренным образом изменяет его природу. Таковы, например, открытые горные выработки, терриконы, крупные водохранилища и т. д.