- •Общая экология

- •Предисловие

- •Часть I отношение к природе в зеркале истории цивилизаций

- •Глава 1 пробуждение разума

- •1.1. Первобытное общество и природа'

- •1.2. Древнейшие земледельческие цивилизации

- •1.3. Античные цивилизации средиземноморья

- •Глава 2 из тьмы средневековья к эпохе возрождения

- •2.1. Средневековая Европа

- •2.2. Арабская культура

- •2.3. Киевская русь

- •Глава 3 эпоха возрождения

- •3.1. Италия, XV-XVI вв.

- •3.2. Португалия и испания, XV-XVI вв.

- •Германия, XV -XVI вв.

- •3.4. Англия, XVI-XVII вв.

- •3.5. Россия, XV-XVI вв.

- •Глава 4 век просвещения

- •4.1 Франция, голландия, XVI XVIII вв.

- •4.2. Германия, XVIII в.

- •4.3. Россия, XVIII в.

- •Глава 5 век естествознания

- •Германия, XIX в.

- •5.2 Франция, XIX в.

- •5.3 А. Гумбольдт и ч. Дарвин - предтечи современной географии и экологии

- •5.5. Россия, XIX в.

- •Часть II человек в биосфере

- •А. Учение о биосфере

- •Глава 6 феномен идей в.И. Вернадского

- •6.1. Биосфера

- •6.2. Функции живого вещества

- •6.3. Закон сохранения (бережливости)

- •Глава 7 механизмы устойчивости биосферы

- •7.1. Синергетика биосферы

- •7.2. Динамика популяций

- •7.3. Жизненные стратегии

- •7.4. Реализация экологических ниш

- •7.5. Сукцессии сообществ

- •7.6. Принцип экологической эквивалентности

- •7.7. Биологическая стабилизация окружающей среды*

- •Б. Глобальные проблемы человечества

- •Глава 8 трагедия роста

- •8.1. Демографический взрыв

- •8.2. Сокращение пахотных угодий, голод

- •8.3. Загрязнение окружающей среды, разрушение природных ландшафтов

- •8.4. Энергетический кризис

- •Глава 9 антропогенное воздействие на атмосферу

- •9.1. Кислотные осадки

- •9.2. Парниковый эффект

- •9.3. Нарушение озонового экрана

- •Глава 10 уязвимые звенья экологической системы мирового океана

- •10.1. Мировой океан как единая система

- •10.2. Контакт океана с сушей

- •10.3. Контакт океана с атмосферой

- •10.4. Контакт океана с дном

- •Глава 11 устойчивое развитие: миф или реальность?

- •11.1. Ноосфера или техносфера?

- •11.2. Постулаты эволюции биосферы в условиях антропогенного пресса

- •В. Региональные проблемы человечества

- •Глава 12 зональные типы экологической дестабилизации ландшафтов россии

- •12.1. Зона тундры

- •12.2. Зона тайги

- •12.3. Зона смешанных и широколиственных лесов

- •12.4. Лесостепная и степная зоны

- •12.5. Аридные зоны

- •Глава 13 нарушение среды обитания в результате техногенной деятельности

- •13.1. Экологические последствия горнопромышленной деятельности

- •13.2. Экологическая обстановка в городских агломерациях и промышленных центрах

- •13.3. Экологическая обстановка в районах крупных энергетических объектов

- •13.4. Экологическое воздействие транспортных систем

- •13.5. Экологическая обстановка в районах сельскохозяйственной деятельности

- •Часть III предмет и методы географо-экологических исследований

- •Глава 14 экология и география

- •14.1. Экология: определение термина

- •14.2. Основные понятия и законы экологии

- •14.3. От синэкологии к геоэкологии

- •14.4. Аксиоматические основы геоэкологии

- •Глава 15 ландшафтная экология

- •15.1. Морфологическая структура природных ландшафтов

- •15.2. Природно-хозяйственные системы

- •Глава 16 методы и организация комплексного геоэкологического мониторинга

- •16.1. Аэрокосмический мониторинг

- •16.2. Компьютерная технология обработки и анализа материалов дистанционных съемок

- •16.3. Методы и критерии оценки состояния окружающей среды

- •16.3.1. Санитарно-гигиенические показатели

- •16.3.2. Экологические критерии

- •16.3.3. Оценка степени антропогенных изменений природной среды

- •16.4. Концепция создания геоэкологического атласа

- •Часть IV ноосферное мировоззрение – альтернатива потребительскому антропоцентризму

- •Глава 17 экологический реализм конца XX века

- •17.1. Изменение мировоззренческой стратегии человечества

- •17.2. Причина кризиса - противоречия во взаимоотношениях общества и природы

- •Вместо заключения: натурфилософские основы экологической этики

- •Девятый вал

- •Оглавление

- •Отношение к природе в зеркале истории цивилизаций

- •Человек в биосфере а. Учение о биосфере

- •Б. Глобальные проблемы человечества

- •В. Региональные проблемы человечества

- •Часть IV ноосферное мировоззрение - альтернатива потребительскому антропоцентризму

- •Глава 17. Экологический реализм конца XX века

Глава 13 нарушение среды обитания в результате техногенной деятельности

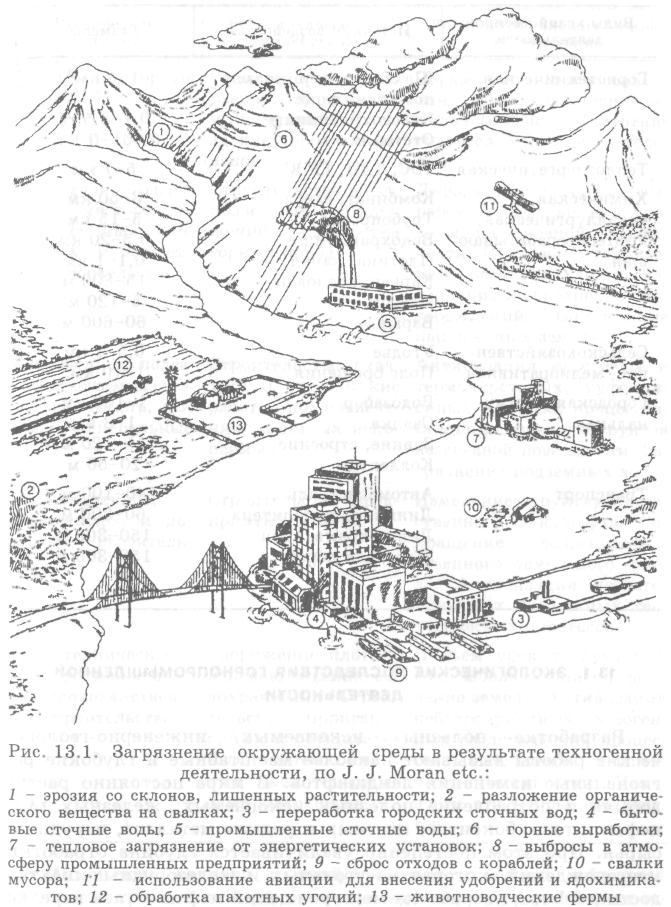

Природные ландшафты являются открытыми системами, которые многочисленными прямыми и обратными связями взаимодействуют с частными средами: воздухом, поверхностными водами, почвой и горными породами, сообществами организмов. На эти взаимодействия накладывается мощный антропогенный пресс, вносящий в геосистемы новые потоки вещества и энергии, трансформирующий естественный массоэнергообмен (рис. 13.1, табл. 13.1).

Таблица 13.1. Размеры зон геоэкологического влияния различных источников техногенного воздействия, по В. А. Королеву и С. К. Николаеву

Виды хозяйственной деятельности |

Источник воздействия |

Размеры |

Горнотехническая |

Шахта, карьер, подземное хранилище |

1-5 км2 |

Хвостохранилище |

0,1-8,5 га |

|

Отстойник |

0,001-0,1 га |

|

Теплоэнергетическая |

ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС |

5-7 км |

Химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая |

Комбинат, завод |

3-50 км |

Трубопровод |

5-15 км |

|

Водохранилище |

0,5-20 км |

|

Плотина, канал |

0,1-1 км |

|

Карьер, котлован |

15-800 м |

|

Насыпь |

5-120 м |

|

Взрыв |

60-600 м |

|

Сельскохозяйственная, мелиоративная |

Угодье |

0,5-1 км |

Поле орошения |

1-10 км2 |

|

Городская, коммунальная |

Водозабор |

1-100 км |

Свалка |

1-3 км |

|

Здание, строение |

15-120 м |

|

Коллектор |

20-50 м |

|

Транспорт |

Автомагистраль |

40-100 м |

Линия метрополитена |

60-300 м |

|

Линия трамвайная |

150-300 м |

|

Железная дорога |

150-300 м |

13.1. Экологические последствия горнопромышленной деятельности

Разработка полезных ископаемых, инженерно-геологические работы вызывают наиболее масштабные и глубокие региональные изменения ландшафтов. В мире постоянно растут добыча и потребление полезных ископаемых: железных руд, нефти и газа, бокситов, цветных и редких металлов, нерудного сырья. При этом постепенно увеличивается глубина отработки месторождений, которая на угольных и железорудных шахтах достигла 1 км; разработка месторождений нефти и газа нередко производится на глубинах 3-4 км и более. Влияние техногенных воздействий на ландшафтно-экологические условия рассмотрено в табл. 13.2.

Таблица 13.2. Влияние техногенных воздействий на ландшафтно-экологические условия, по "Справочнику по экологической экспертизе проектов" (1986)

Технические факторы |

Виды техногенного воздействия |

Ландшафтно-экологические последствия |

Открытые горные работы |

Строительство карьеров, сооружений и коммуникаций, создание породных отвалов |

Образование техногенного ландшафта, сокращение земельного фонда. Изменение гидрогеологических условий |

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых и подземное строительство |

Строительство шахт, подземных сооружений, разработка горных пород |

Деформации в горных выработках. Оседания и провалы на дневной поверхности. Иссушение территории, развитие карста. Затопление и обводнение месторождений. Образование нарушенных земель |

Извлечение полезных ископаемых скважинами (нефть, газ, вода, минеральные соли) |

Строительство скважин и технические работы по извлечению полезных ископаемых |

Активизация карстовых и термокарстовых, суффозионных и других процессов. Оседания, провалы грунтов на дневной поверхности. Загрязнение подземных вод |

Промышленное, гражданское и дорожное строительство |

Строительство предприятий, зданий |

Изменение структуры естественного ландшафта. Сокращение сельскохозяйственного земельного фонда. Активизация неблагоприятных экзогенных геологических процессов |

Гидротехническое, мелиоративное и сельскохозяйственное строительство |

Сооружение плотин, каналов, создание водохранилищ. Строительство ирригационных и осушительных систем, крупных животноводческих комплексов |

Подъем уровня грунтовых вод, заболачивание и засоление земель. Активизация неблагоприятных экзогенных геологических процессов. Увеличение сейсмической активности. Изменение структуры ландшафтов |

Изменения состава и свойств геологического субстрата при горнопромышленной деятельности связаны с отбором из недр вскрышных и вмещающих пород, полезных ископаемых и подземных вод, с дегазацией недр. Под влиянием горных разработок меняются все компоненты природного ландшафта. В районах добычи полезных ископаемых образуется специфический рельеф (карьеры, терриконы, отвалы, хвостохранилища и другие техногенные образования). При подземном способе добычи массивы горных пород сдвигаются в сторону выработанного пространства. В результате на дневной поверхности возникают трещины разрыва, провалы, воронки и оседания поверхности. При открытом способе развиваются оползни, обвалы, сели и другие экзогенные геологические процессы.

Химическое, нередко радиоактивное и тепловое загрязнение окружающей среды - неизбежное следствие добычи, обогащения и переработки полезных ископаемых. Атмосфера, а через нее и почвенно-растительный покров, поверхностные и подземные воды загрязняются за счет газопылевых выбросов, образующихся в результате сжигания горючих ископаемых, а также пыли отвалов горных пород, золошлаконакопителей и поступления на поверхность шахтных и рудничных вод, дегазации горных выработок, горения отвалов, потерь при транспортировке, фильтрации из накопителей жидких отходов и т.д.

Изменение гидрогеологических условий целых регионов под влиянием деятельности горнодобывающих предприятий связано с отбором подземных вод. Падают дебиты родников, исчезает вода в колодцах, осушаются болота, реки не получают подземного питания; происходит смещение подземных вод разных горизонтов; формируются депрессионные воронки, радиус которых достигает многих километров.

В результате окисления рассеянных сульфидов в подземных водах увеличивается содержание сульфатов, повышаются кислотность и агрессивность вод по отношению к вмещающим породам. Величина pH в шахтных и рудничных водах уменьшается до 2-3. Усиливается выщелачивание пород, в воде повышается концентрация железа, алюминия, марганца, нередко меди, цинка, свинца, мышьяка и других токсичных элементов (Барон и др., 1993).

При разработке нефтяных и газовых месторождений экологическую опасность представляют попутно добываемые рассолы, потери углеводородов при их добыче и 'транспортировке, увеличение сейсмичности, медленные оседания поверхности и связанное с этим заболачивание в таежной зоне.

При разработке месторождений твердых горючих ископаемых основной вред окружающей среде наносят откачиваемые кислые шахтные воды сульфатного и хлоридно-суль-фатного состава с минерализацией до 10 г/дм3 и более, а также выделения метана из горных выработок, таящие угрозу взрыва.

Разработка железорудных, бокситовых, марганцевых и других РУД в осадочных и метаморфических породах может сопровождаться извлечением минерализованных и рассольных подземных вод.

Разработка полиметаллических сульфидных месторождений влияет на окружающую среду через окисление сульфидов и накопление в рудничных водах серной кислоты, свинца, меди, цинка, кадмия, алюминия и других токсичных элементов. Точно так же разработка редкометалльных месторождений опасна в связи с возможностью перехода в рудничные воды и атмосферную пыль токсичных бериллия, селена, кадмия, индия, урана и др.

Большую экологическую опасность представляет отсталая технология разработки соляных месторождений, в частности складирование на поверхности земли больших масс отвалов пород с значительной концентрацией солей. В результате размыва отвалов атмосферными осадками происходит засоление поверхностных водоемов и водотоков.

Загрязнение подземных вод происходит при подземной газификации углей, и особенно при выплавке серы. Образуются кислые сульфатные растворы, активно растворяющие карбонатные породы и загрязняющие поверхностные воды.