- •Для студентов специальности

- •130609 -3 «Радиоэлектроника и связь»

- •Список сокращений

- •Практическая работа №1 «Анализ временных задержек в интеллектуальной сети»

- •Контрольные вопросы:

- •Задание:

- •Методические указания к выполнению работы

- •Практическая работа №2-3 Задержка сообщений в канале окс № 7 при передаче от ssp к sсp.

- •3. Контрольные вопросы:

- •4. Задание:

- •Методические указания к выполнению работы.

- •Практическая работа № 4-5 Расчет задержки вызова услуги на телефонной сети, содержащей одну станцию, с функциональными возможностями ssp.

- •Контрольные вопросы:

- •Задание:

- •Методические указания к выполнению работы. Построение дерева маршрутов от телефонных станций к ssp

- •Обозначим длину участка пути, соответствующего ветви Yij через l ij, а длину участка сети Bi, включающего все ветви маршрута от узла Yi к корневому узлу – через Li:

- •Пример расчета

- •Все расчеты должны сопровождаться пояснениями (пояснять, что означает каждая формула) Практическая работа № 6-7 Анализ задержки сообщений в канале окс № 7 при передачи от ssp к sсp

- •3. Контрольные вопросы:

- •4. Задание:

- •Методические указания к выполнению работы.

- •Практическая работа № 8-9 Задержка обработки запросов на интеллектуальную услугу в вычислительной системе scp.

- •Контрольные вопросы:

- •Задание:

- •Методические указания к выполнению работы.

- •Практическая работа № 10-11 Выбор производительности процессорной системы scp.

- •3. Контрольные вопросы:

- •4. Задание:

- •Методические указания к выполнению практической работы.

- •Практическая работа № 12-13

- •3. Контрольные вопросы:

- •4. Задание:

- •Методические указания к выполнению практической работы.

- •Практическая работа № 14 Задержки запросов на интеллектуальные услуги в выходных регистрах.

- •3. Контрольные вопросы:

- •4. Задание:

- •Методические указания к выполнению практической работы.

- •Практическая работа № 15

- •3. Контрольные вопросы:

- •4. Задание:

- •Методические указания к выполнению практической работы.

- •Список литературы

- •050043. Г. Алматы, ул. Рыскулбекова,28

Завершение разговора. Передача информации о завершении разговора на SСP. Передается информация о прекращении соединения от абонента А или Б к SSP

(см. п. 2). Передача информации о завершении процесса оказания услуги на SСP (задержка на передачу информации SSP -SCP).

11. Разъединение абонентов. Завершение услуги. Освобождение SSP. Отключение оставшегося абонента (время не учитывается, так как сигнал о разъединении соединения отсылается на станцию и больше от этого абонента не зависит). Производится запись служебной информации (статистика, данные тарификации) SCP в БД. Завершение программы логики предоставления услуги.

Практическая работа №2-3 Задержка сообщений в канале окс № 7 при передаче от ssp к sсp.

1. Цель работы: Анализ задержек на участке SSP – SCP.

2. Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр. 80- 82 ]

3. Контрольные вопросы:

Почему процесс обработки и передачи сообщений можно рассматривать как процесс массового обслуживания ?

От чего зависит временная задержка на участке SSP – SCP?

Какие циклы запрос-ответ возможны между SSP и SCP ?

Каковы влияния канала ОКС №7 на передачу сообщения участка SSP – SCP?

Как зависят задержки в очередях SSP от интенсивности запросов на интеллектуальные услуги?

4. Задание:

4.1. Составить алгоритм задержек на предоставления ИУ на участке SSP – SCP

4.2. Ответить на индивидуальное задание согласно варианту, табл. №1

Таблица №1

Вариант |

Индивидуальное задание |

1 |

Составить алгоритм первого этапа взаимодействия на участке SSP – SCP |

2 |

Какие изменения происходят в системе при получении сообщения BEGIN (проанализировать эти действия) |

3 |

Привести диалог между SSP и SCP через сеть ОКС № 7, содержащий 3 транзакции |

4 |

Как осуществляется обработка сообщений вычислительной системой SCP, и дать понятие многопроцессорной системы. |

5 |

Что происходит с информацией, поступающей в SSP после каждой транзакции |

6 |

Когда появляется необходимость отправления сообщения CONTINUE из SCP в SSP и наоборот |

7 |

В течении каких интервалов времени осуществляется анализ процессорной системой SSP |

8 |

Что означают сообщения END и DEND, когда они отправляются |

9 |

Когда начинается взаимодействие между SSP и SCP по оказанию ИУ, составить алгоритм этого взаимодействия |

10 |

Что представляют собой другие сообщения, циркулирующие в дуплексном канале ОКС № 7, что они обеспечивают |

11 |

Представить алгоритм обработки вызываемой услуги при передачи в звено ОКС № 7 |

12 |

Алгоритм взаимодействия на участке SSP – SCP после анализа полученной информации (последняя цифра набора кода и номера услуги) |

13 |

Как влияет канал ОКС № 7 на обработку ИУ |

14 |

За счет чего образуются задержки в телефонной сети при передаче в звено ОКС № 7 |

15 |

Из чего складываются промежутки времени t SSP и t SСP |

16 |

Составить алгоритм обработки запроса услуги в направлении SCP- SSP |

17 |

Возможна ли передача сообщений BEGIN и CONTINUE из SCP в SSP, и на каком этапе. |

18 |

Как передается сообщение по каналу ОКС № 7 из SSP, и кому оно направляется через этот канал |

19 |

Какие действия осуществляются в SCP перед отправлением сообщения в SSP |

20 |

В каком из узлов SCP или SSP время задержки на оказание ИУ больше и почему |

21 |

Что означает сообщение CONTINUE из SSP в SCP, и из SCP в SSP. |

Методические указания к выполнению работы.

Взаимодействие SSP и SCP по оказанию ИУ начинается с момента поступления на станцию, содержащую SSP, последней цифры набора кода и номера услуги. SSP осуществляет анализ полученной информации, инициирует запрос услуги в виде сообщения IDP (интегральный цифровой протокол) и передает его посредством протокола INAP (прикладной протокол ИС) в виде команды BEGIN по каналу ОКС № 7.

Сообщение, полученное SCP, анализируется, обрабатывается компьютерами, в результате чего SSP получает ответ из SCP, в котором содержится информация о том, как произвести услугу. В общем случае, подобный диалог может состоять из нескольких транзакций, т.е. из нескольких циклов запрос-ответ, обеспечивающих выполнение требуемой услуги. На рис. 1 представлен диалог, содержащий две транзакции.

Рис. 1. Диалог между SSP и SCP через сеть ОКС № 7.

Короткими стрелками показаны другие сообщения, циркулирующие в дуплексном канале ОКС № 7, они не относятся к данной транзакции. После получения сообщения BEGIN, инициализирующего запрос на интеллектуальную услугу, SCP обрабатывает указанный запрос и, спустя некоторый промежуток времени, выдает в сторону SSP сообщение CONTINUE и другую информацию, необходимую для осуществления коммутации и обслуживания запрошенной услуги. После получения указанной информации, SSP сообщением END информирует SCP об окончании обмена, а SCP сообщением DEND подтверждает отсутствие ошибок и согласие на завершение обмена. Временная задержка на участке SSP – SCP обусловлена задержками, связанными с передачей сообщений в обоих направлениях, а также существенно зависит от времени обработки запроса вычислительной системой SCP. Поэтому для уменьшения среднего времени задержки обработки сообщений, вычислительная система SCP выполнена в многопроцессорном виде. Сообщения о вызываемой услуге, поступающие от телефонной сети на SSP, прежде, чем будут переданы в звено ОКС № 7, анализируются вычислительными средствами SSP. Проанализированные сообщения могут образовывать очереди, ожидающие освобождение канала ОКС № 7 в сторону SCP. После передачи сообщений по звену ОКС № 7 от SSP к SCP, перед поступлением на обработку, они могут также образовывать очереди, ожидающие освобождения процессоров SCP. Результаты обработки запроса услуги, перед их передачей в обратном направлении - из SCP в SSP, могут также образовывать очереди, освобождения звена ОКС № 7. Так как все сообщения возникают в случайные моменты времени, то процесс их обработки и передачи рассматривается как процесс массового обслуживания, а вычислительные системы SSP и SСP, а также канал ОКС № 7 – как некоторые системы массового обслуживания (СМО). Информация, поступающая в SSP в результате осуществления каждой транзакции анализируется процессорной системой SSP в течении некоторого среднего промежутка времени t SSP . Так же, как в случае SСP, указанный промежуток времени включает в себя не только время собственного анализа, но также время ожидания в очередях SSP. В отличие от SСP, задержки в очередях SSP практически мало зависят от интенсивности λ запросов на интеллектуальные услуги, так как эти задержки определяются общим трафиком АТС, на которой реализованы функции SSP.

Практическая работа № 4-5 Расчет задержки вызова услуги на телефонной сети, содержащей одну станцию, с функциональными возможностями ssp.

Цель работы: Расчет задержки вызова услуги на телефонной сети, содержащей одну станцию, с функциональными возможностями SSP.

Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр. 78-80 ]

Контрольные вопросы:

От чего зависит среднее число вызовов ИУ от каждой станции в ЧНН?

Найти длину участка В5, включающего все ветви маршрута от узла Y5 к корневому узлу SSP через L5.

Как определяется вероятность прохождения вызова ИУ по маршруту от любой ТС?

На какой параметр влияет число абонентских номеров ТС при расчете задержки вызова ИУ в телефонной сети?

Задание:

4.1. Построить дерево маршрутов от телефонной станции к SSP согласно задания в таблице №1

4.2. Рассчитайте вероятность прохождения вызова ИУ по маршруту.

4.3. Рассчитайте среднюю длину пути Lc, среднее число ТС, через которые должна пройти сигнальная информация.

Таблица 1.

Вариант |

Среднее число заявок (λ 0) |

Число абонентских номеров ( Ni) |

Общее число ТС ( М) |

Направление маршрута

|

1 |

60 |

10 000 20 000 |

2 |

От Y3 к SSP |

2 |

100 |

40 000 10 000 5 000 |

3 |

От Y4 к SSP |

3 |

70 |

6 000 12 000 8 000 5 000 |

4 |

От Y5 к SSP |

4 |

40 |

15 000 10 000 5 000 12 000 |

4 |

От Y7 к SSP |

5 |

120 |

10 000 10 000 10 000 8 000 |

4 |

От Y6 к SSP |

6 |

110 |

7 000 4 000 |

2 |

От Y 9 к SSP |

7 |

80 |

55000 10 000 |

2 |

От Y10 к SSP |

8 |

150 |

25 000 6 000 14 000 |

3 |

От Y13 к SSP |

9 |

140 |

15 000 20 000 7 000

|

3 |

От Y11 к SSP |

10 |

90 |

18 000 16 000 20 000 |

3 |

От Y12 к SSP |

11 |

100 |

19000 15000 12000 |

3 |

От Y10 к SSP |

12 |

115 |

13000 14000 25000 11000 |

4 |

От Y11 к SSP |

13 |

110 |

5000 9000 16000 19000 |

4 |

От Y13 к SSP |

14 |

130 |

9000 13000 14000 |

3 |

От Y12 к SSP |

15 |

80 |

15000 5000 15000 18000 |

4 |

От Y7 к SSP |

16 |

60 |

12000 8000 9000 11000 |

4 |

От Y5 к SSP |

17 |

75 |

13000 14000 15000 7000 |

4 |

От Y6 к SSP |

18 |

120 |

12000 13000 6000 |

3 |

От Y4 к SSP |

19 |

135 |

6000 9000 12000 |

3 |

От Y11 к SSP |

20 |

100 |

14000 15000 17000 19000 |

4 |

От Y7 к SSP |

21 |

125 |

20000 15000 |

2 |

От Y9 к SSP |

22 |

84 |

13000 14000 12500 |

3 |

От Y4 к SSP |

23 |

69 |

13500 12000 11000 16500 |

4 |

От Y6 к SSP |

24 |

130 |

21000 32000 14000 |

3 |

От Y10 к SSP |

25 |

145 |

23000 14600 13900 13500 |

4 |

От Y7 к SSP |

26 |

115 |

12000 13000 14000 |

3 |

От Y13 к SSP |

27 |

127 |

11000 13200 |

2 |

От Y10 к SSP |

Длина участков пути:

L 0,1-1800м; L1,2 – 1200 м; L1,3 – 1700 м; L3,4 – 1500 м;

L 4,5-1300 м; L 4,6-1800 м; L 4,7- 1900 м; L 0,8- 1700 м; L8,10 – 1400 м; L8,9 – 2100 м; L10,11 – 1700 м; L10,12 – 1900 м; L10,13 – 2000 м.

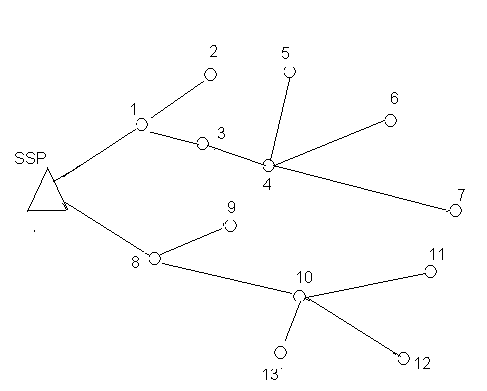

Методические указания к выполнению работы. Построение дерева маршрутов от телефонных станций к ssp

Р

ассматриваемая

телефонная сеть содержит лишь одну

станцию, с функциональными возможностями

SSP

(узла коммутации услуг). Информация о

вызове ИУ

(интеллектуальной услуги) поступает

от всех

станций на SSP

по заранее установленным маршрутам. На

рис. 1 показан фрагмент такой сети в виде

дерева, в узлах которого расположены

телефонные станции (ТС),

а ветви

соответствуют основным маршрутам

прохождения сигнальных сообщений от

ТС к SSP.

ассматриваемая

телефонная сеть содержит лишь одну

станцию, с функциональными возможностями

SSP

(узла коммутации услуг). Информация о

вызове ИУ

(интеллектуальной услуги) поступает

от всех

станций на SSP

по заранее установленным маршрутам. На

рис. 1 показан фрагмент такой сети в виде

дерева, в узлах которого расположены

телефонные станции (ТС),

а ветви

соответствуют основным маршрутам

прохождения сигнальных сообщений от

ТС к SSP.

рис. 1 Дерево маршрутов от телефонных станций к SSP.

Будем считать, что SSP расположен в станции, соответствующей корневому узлу Y0. Все остальные узлы Yi (i≠0) являются концевыми ,т.е каждый из них создает абонентскую нагрузку вызова ИУ.

Обозначим через λ0 – среднее число заявок на ИУ, поступающее в ЧНН от одного телефонного абонентского номера в единицу времени.

Ni – число абонентских номеров для i- ой ТС.

В этом случае, среднее число вызовов ИУ от каждой из станций в ЧНН:

λ i = λ 0·Ni

Суммарная интенсивность поступления вызовов на SSP от всех ТС:

М

λ = ∑ λ i,

i=1

где М- общее число ТС, подключенных к SSP.

Обозначим через Yij – ветвь, соединяющую узлы Yi и Yj сети. Обозначим также участок сети, включающий в себя все ветви маршрута от узла Yi к корневому узлу – через Вi. На рис. 2, например, для узла Y4, такой маршрут В4, проходит через вершины 0,1,2,3,4и включает ветви V 01,V 13,V 34.

Обозначим длину участка пути, соответствующего ветви Yij через l ij, а длину участка сети Bi, включающего все ветви маршрута от узла Yi к корневому узлу – через Li:

Li = ∑ Lij

Vij € Bi

2 4

L34

L34

0

L 01 1 L13 3

L35

SSP 5

Рис. 2. Маршрут от станции Y4 SSP

В рассматриваемом случае, например:

L4= L43 + L31 + L10, L3 = L31 + L10, L2 = L21 + L10 и т.д.

Вероятность прохождения вызова ИУ по маршруту Bi , пропорциональна интенсивности заявок, поступающих от i- ой ТС:

Pi = λ1/λ

Средняя длина пути Lc, по которому сигнальная информация о вызове ИУ поступает от ТС на SSP, определяется соотношением:

м

Lc = ∑ Pi · Li

i=1

Аналогично, определяется и среднее число ТС, через которые должна пройти сигнальная информация, следующая по маршруту Bi:

М

Мс = ∑ Pi · Mi

i =1

где Мi – число ТС, принадлежащих маршруту Bi. Если принять скорость распространения сигнала на линейном участке сети Vc, то средняя задержка времени распространения сигнала в линиях сети:

τ L = Lc/Vc

При поступлении запроса от абонента на станцию, а также при прохождении этого запроса через транзитные ТС, в каждой из них возникают временные задержки. Примем эти задержки для всех ТС одинаковыми, и обозначим их через τ ст.

Средняя суммарная задержка сообщений при прохождении их через ТС сети:

τ м = Мс· τ ст.

С точки зрения временных задержек, разветвленная сеть условно может быть заменена эквивалентным неразветвленным звеном, характеризующимся средней задержкой времени распространения сигнала в линиях и средней суммарной задержкой сообщений на станциях сети.

Пример расчета

λ 0= 40; N 1 = 35 000; N 2 =10 000; М = 2; от Y3 к SSP; L13-1000; L01- 800.

λ 1 = λ 0· N 1

λ 1= 40 ·35 000= 1 400000

λ 2 = λ 0· N 2

λ 2= 40·10 000 = 400 000

λ = λ 1 + λ 2

λ = 1 400000 + 400 000 = 1800000

P1 = λ 1\ λ

P1 = 1 400000 \ 1800000 = 0,78

P2 = 400 000 \ 1800000 = 0,22

Lc = P1· L13 + P2· L01

Lc = 0,78· 1000 + 0,22· 800 = 780 + 176 = 956

Мс = P1· 2 + P2 ·2

Мс = 0,78· 2 + 0,22·2 = 2

Примечание:

Все расчеты должны сопровождаться пояснениями (пояснять, что означает каждая формула) Практическая работа № 6-7 Анализ задержки сообщений в канале окс № 7 при передачи от ssp к sсp

1. Цель работы: Анализ задержки сообщений в канале ОКС № 7 при передачи от SSP к SСP, определение времени задержки в очередях на передачу информации в звено ОКС № 7

2. Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр. 82 - 89 ]

3. Контрольные вопросы:

С помощью каких СЕ можно оперативно контролировать звена сигнализации при отсутствии пользовательского сигнального трафика?

Как определяется средняя длительность группы ЗНСЕ, передаваемой в одном направлении в течении одной транзакции?

От чего зависит длительность передачи СЕ?

Как определяется среднее время ожидания в очереди на передачу для СЗСЕ?

4. Задание:

4.1. Произвести расчеты интенсивности заявок на услуги в ЧНН, в 1 секунду, суммарную интенсивность, вероятности появления услуги

4.2. Рассчитать среднее число транзакций на услугу, среднее число транзакций на услугу с учетом передачи статистических данных, интенсивность транзакций (среднее число транзакций в 1 секунду)

4.3. Рассчитать длительность сигнальных единиц ОКС № 7, среднее количество значащих сигнальных единиц, передаваемых в одном направлении при одной транзакции. Среднее время передачи одной транзакции в одном направлении.

4.4. Количество звеньев ОКС №7 от SSP к SСP. Количество звеньев ОКС № 7к одной машине кластера SСP. Интенсивность поступления запросов транзакций в каждое из звеньев ОКС № 7. коэффициенты загрузки звена ОКС № 7.

4.5. Определить время задержки в очередях на передачу информации в звено ОКС № 7, общее время передачи и ожидания передачи информации транзакции в одном направлении звенаОКС № 7.

Исходные данные согласно варианту приведены в таблице №1.

Методические указания к выполнению работы.

В звене ОКС № 7 сообщения передаются с помощью пакетов, которые называются сигнальными единицами – СЕ. Эти СЕ имеют различное назначение и переменную длину. Одно сообщение может передаваться с помощью нескольких СЕ.

Используются три типа СЕ:

Значащие СЕ (ЗНСЕ) – их длина может быть до 273 –х байтов;

Сигнальные единицы состояния звена (СЗСЕ) используются для индикации состояния оконечных устройств и управления звеном сигнализации. Их длина может быть 7 или 8 байтов;

Заполняющие СЕ (ЗПСЕ), которые имеют нулевую полезную длину, но наличие ЗПСЕ позволяет оперативно контролировать работоспособность звена сигнализации при отсутствии пользовательского сигнального трафика. Они передаются лишь в том случае, когда отсутствуют для передачи ЗНСЕ или СЗСЕ.

При передаче в ОКС № 7 сигнальные единицы СЗСЕ имеют наивысший приоритет. Следующий приоритет принадлежит ЗНСЕ. При передаче СЕ используется дисциплина обслуживания с относительным приоритетом, так как нельзя прервать начатую передачу

СЕ. Для достижения требуемой производительности и повышения надежности передачи сигнальных сообщений между SSP и SСP обычно используют одновременно несколько звеньев ОКС.

Например, сеть предоставляет Мy различных услуг.

Количество пользователей услуги yi составляет число Nyi.

Количество запросов на услугу yi, поступающее от одного пользователя в ЧНН, составляет Δ i.

Интенсивность поступления запросов на услугу yi в ЧНН от всех Nyi пользователей:

Λi = Nyi ∙ Δ i

Интенсивность поступления тех же запросов в одну секунду в течение ЧНН:

λ i = Λi / 3600

суммарная интенсивность поступления запросов на все виды услуг, задействованных в сети:

λ = ∑ λ i

i Є Мy

Средняя интенсивность поступления запросов на ИУ, приходящаяся на каждое звено ОКС:

λ ук = λ\ n к

где n к – число дуплексных звеньев ОКС, соединяющих SSP с SСP.

Вероятность появления услуг yi:

Р yi = λ i / λ

Среднее число транзакций на одну услугу:

n тр = ∑ n тр i ∙ Р yi

i Є Мy

где n тр i - число транзакций, обеспечивающих реализацию услуги yi.

Значения n тр i обычно задаются в исходных данных, исходя из имеющейся статистики.

Часть услуг требует для своего выполнения передачи некоторых статистических данных. Обозначим через Si процент каждой из услуг yi, требующей передачи дополнительной статистической информации. Среднее число транзакций на одну услугу, с учетом необходимой передачи статистики:

n трs = ∑ (n тр i ∙ Р yi ∙ Si ) \ 100

i Є Ny

Среднее число транзакций, осуществляемых в одну секунду , с учетом передачи статистических данных:

λ тр = n трs ∙ λ

Такая интенсивность осуществления транзакций служит основой для расчета требуемого числа звеньев системы ОКС № 7 между SSP и SСP.

Допустим, что каждая транзакция включает в себя n зн ЗНСЕ, предаваемых в одном направлении по звену ОКС.

Из рис. 1. практической работы 13, следует, что реализация вызова одной интеллектуальной услуги требует передать 6 ЗНСЕ.

Учитывая, что в канале осуществляется дуплексная передача, в среднем, в каждом направлении необходимо передавать 3 ЗНСЕ.

Средняя длительность группы ЗНСЕ, передаваемой в одном направлении в течении одной транзакции:

τ тр = n зн ∙ τ зн,

где τ зн – средняя длительность ЗНСЕ.

Обозначим через в ТР – среднюю длину пакета, передаваемого в течение одной транзакции в одном направлении канала ОКС № 7, а через в ЗН – среднюю длину ЗНСЕ, выраженные в байтах.

Количество n зн значащих единиц, предаваемых в одном направлении одной транзакции:

n зн = в ТР \ в ЗН

Значения в ТР и в ЗН обычно задаются в пределах 140 и 53 байта соответственно, исходя из имеющихся статистических данных.

Из этого следует, что каждая транзакция осуществляет передачу в одном направлении, в среднем , 2,6 сигнальные единицы.

Среднюю длительность одной ЗНСЕ обозначим через τзн.

Кроме ЗНСЕ в канале присутствует поток СЗСЕ с интенсивностью λ сз , которая практически не зависит от поступающих запросов на ИУ, и средним временем передачи

τ сз . Указанные СЗСЕ используются для управления сетью и имеют приоритет выше, чем приоритет ЗНСЕ. Все оставшееся свободное время в канале заполняется потоком ЗПСЕ, с интенсивностью λ зп и длительностью τ зп.

Длительность передачи СЕ зависит от их длины и скорости Вк передачи информации в канале.

Если обозначить в зн, в сз и в зп соответствующие средние длины сигнальных единиц, выраженные в байтах, то:

τзн = (8 ∙ в зн) \ Вк, τ сз = (8 ∙ в сз) \ Вк, τ зп = (8 ∙ в зп) \ Вк

обычно скорость модуляции Вк в канале ОКС № 7 составляет 64 кбит\с. Если принять значения длин сигнальных единиц, соответственно:

в зн = 53 кбайтов, в сз = 8 байтов, в зп = 6 байтов,

то получим следующие значения средних времен передачи СЕ:

τ тр = (8 ∙ 8 ) \ 64000 = 1∙ 10 -3 с = 1 мс,

τ зн = (8 ∙53) \ 64000 = 6,62 ∙ 10 -3 с = 6,62 мс,

τ зп = (8 ∙ 6) \ 64000 = 0,75 ∙ 10 -3 с =0,75 мс.

Если принять среднее число ЗНСЕ передаваемых в течение одной транзакции по каналу ОЕС в одну сторону n зн = 2,6, то среднее время передачи одной транзакции:

τ тр = n зн ∙ τ зн = 6,62 ∙ 2,6 = 17,2 мс.

Количество звеньев ОКС № 7 от SSP к SСP определяется исходя из требования максимальной загрузки канала ρ окс, значение которой выбирается в пределах ρ окс = 0,2:

n к = (λ тр ∙ τ тр) \ ρ окс

Значения n к округляются до ближайшего большего целого числа.

Интенсивность поступления транзакций в расчете на одно звено ОКС № 7

λ трк = λ тр \ n к

является одной из основных характеристик работоспособности звена.

Простейшая модель канала передачи данных между SSP и SСP и обратно представляет одноканальную СМО (система массового обслуживания), в которой обрабатываются три потока соединений:

Z 1 ((λ сз, τ сз) – поток СЗСЕ, имеющий наивысший приоритет;

Z 2 (λ трк, τ тр) – поток транзакций, реализующий запросы на ИУ;

Z 3 ((λ зп, τ зп)– поток ЗПСЕ, имеющий самый низший приоритет.

На рис. 1 показана схема обслуживания указанных потоков заявок в одноканальной СМО.

Рис. 1 Обслуживание заявок в одноканальной СМО.

Коэффициент загрузки канала сигнальными единицами СЗСЕ, образующими поток Z 1:

ρ1 = λ сз ∙τ сз.

Коэффициент загрузки канала сигнальными единицами ЗНСЕ, образующими поток Z 2:

ρ 2 = λ трк ∙τ тр.

Так как все время канала, не занятое передачей транзакций и СЗСЕ, используется для передачи ЗПСЕ, суммарный коэффициент загрузки канала всегда равен 1, поэтому коэффициент загрузки канала сигнальными единицами ЗПСЕ, образующими поток Z 3, будет равен:

ρ 3 = 1- (ρ1 + ρ 2).

В рассматриваемом конкретном случае рассматривается всего N = 3 передаваемых сообщений.

Для сообщений потока Z 1 (к = 1):

R1 = ρ1, R0 = 0 , τ 1 = τ сз, ν 1 = ν сз

Где Rк = ρ1 + ρ 2 + …+ ρ к

Rк -1 = ρ1 + ρ 2 + …+ ρ к – 1

ρi - загрузки, создаваемые СЕ i –го типа.

Для сообщений потока Z 2 (к = 2):

R1 = ρ1 + ρ 2, R1 = ρ1 , τ 2 = τ тр, ν 2 = ν тр.

Для сообщений потока Z 3 (к = 3):

R3 = ρ1 + ρ 2 + ρ 3 = 1

R2 = ρ1 + ρ 2, τ 3 = τ зп, ν3 = νзп.

где νзп, ν тр и ν сз – коэффициент вариации длин сообщений для потоков СЗСЕ, транзакций и ЗПСЕ соответственно.

При определении коэффициентов вариации длин сообщений необходимо учесть, что все сигнальные единицы СЗСЕ и ЗПСЕ имеют практически постоянную длину (σ сз = 0;

σ зп = 0) и, следовательно, ν сз = 0 и νзп = 0

Сообщения транзакций имеют информационные части переменной длины. Если предположить, что длины указанных сообщений распределены по потенциальному закону, то σ тр = τ тр, и коэффициент вариаций τ тр оказывается равным 1.

Определим значения времени ожидания в очереди для сообщений каждого типа.

Среднее время ожидания в очереди на передачу для СЗСЕ, имеющих наивысший приоритет:

t сзо = t1 = (ρ1∙ τ сз + 2∙ ρ2 ∙τ тр + ρ3 ∙τ зп ) \ 2 (1 - R1)

Среднее время ожидания в очереди на передачу для сообщений транзакций, имеющих второй приоритет:

t тро = t 2 = (ρ1∙ τ сз + 2∙ ρ2 ∙τ тр + ρ3 ∙τ зп ) \ 2 ∙(1 - R1)∙ (1 – R2)

Среднее время ожидания в очереди на передачу для ЗПСЕ оказывается бесконечно большим. Очередь ЗПСЕ считается неограниченной, так как значение R3 = 1:

t зпо = t 3 =( ρ1∙ τ сз + 2∙ ρ2 ∙τ тр + ρ3 ∙τ зп ) \ 2 ∙(1 - R1)∙ (1 – R2)∙ (1 – R3)

При определении характеристик ИС особый интерес представляют временные задержки в очередях передаваемых транзакций t тро. Задержки в очередях сигнальных единиц СЗСЕ, имеющих наиболее высокий приоритет, оказываются меньшими, по сравнению с задержками транзакций, это способствует улучшению управляемости ИС.

Среднее время передачи и ожидания в очередях для данной транзакции:

t тр = t тро + τ тр

в течение каждой транзакции указанное время повторяется дважды: при передачи информации от SSP к SСP и от SСP к SSP.

Пример расчета ИС с использованием следующих исходных данных

Таблица 2

Параметры |

Услуги

|

|||

1 |

2 |

3 |

||

Наименования |

Обозначения |

FPN |

CCC |

ACC |

1. Количество пользователей услуги, тыс |

Nyi |

1,5 |

2,5 |

30 |

2. Количество звонков в ЧНН на одного пользователя |

Δ i |

10 |

1,0 |

0,5 |

3. Число транзакций на одну услугу |

nтp |

1 |

3 |

6,5 |

4. Процент услуг, требующих обработки статистики, % |

Si |

100 |

0 |

0 |

5. Среднее число обращений к памяти при записи |

n зу1 |

0 |

0 |

0,8 |

6. Среднее число обращений к памяти при чтении |

n чу1 |

1 |

1 |

2 |

7. Среднее время одного обращения к памяти, мс |

τ об |

15 |

||

8. Число зеркальных дисков |

n зд |

3 |

||

9. Средняя длина одной транзакции, байт |

в тр |

140 |

||

10. Средняя длина СЗСЕ, байт |

в сз |

8 |

||

11. Средняя длина ЗНСЕ, байт |

в зн |

53 |

||

12. Средняя длина ЗПСЕ, байт |

в зп |

6 |

||

13. Средняя интенсивность поступления СЗСЕ, 1\ с |

λ сз |

2 |

||

14. Допустимый расчетный коэффициент загрузки канала ОКС №7 |

ρокс |

0,2 |

||

15. Время обработки одной транзакции базовой процессорной системой, мс |

τ пб |

10 |

||

16. Коэффициент использования процессорного времени |

α п |

0,2 |

||

17. Коэффициент вариации длительности обработки транзакций процессорами |

ν пд |

1,0 |

||

18. Среднее время анализа ответа на каждую транзакцию в SSP, мс |

t ssp |

0,2 |

||

Интенсивность заявок на услуги в ЧНН.

Λi = Nyi ∙ Δ i

Λ1 = 1500 ∙ 10 = 15000 1\час;

Λ2 = 2500∙ 1 = 2500 1 \час;

Λ3 = 30000 ∙ 0,5 = 15000 1 \ час,

Интенсивности поступления заявок на услуги в 1 секунду

λi = Λi \ 3600

λ1 =15000\3600 = 4,17 1\ c;

λ2 = 2500 \ 3600 = 0,69 1 \ c;

λ3 = 15000 \ 3600 = 4,17 1\ c;

Суммарная интенсивность поступления заявок на услуги

λ = ∑ λi = 4,17 + 0,69 + 4,17 = 9, 03 1\ с

4. Вероятности появления услуги yi

Р yi = λi \ λ.

Р y1 = 4,17 \ 9,03 = 0,46;

Р y2 = 0,69 \ 9,03 = 0,08;

Р y3 =4,17 \ 9,03 = 0,46.

5. Среднее число транзакций на услугу.

nтp = ∑ nтp i ∙ Р yi = 1∙ 0,46 + 3 ∙ 0,08 + 6,5 ∙ 0,46 = 3,69 транзакций \на услугу.

6. Среднее число транзакций на одну услугу с учетом необходимости передачи статистических данных.

nтps = ∑ (nтp i ∙ Р yi ∙ Si) \ 100 + nтp= 1∙ 0,46 ∙1 + 3,69 = 4,15 транзакций \на услугу.

7. Среднее число транзакций , осуществляемых в одну секунду (интенсивность транзакций)

λ тр = nтps ∙ λ = 4,15∙ 9,03 = 37,5 транзакций \на услугу.

8. Длительности сигнальных единиц ОКС № 7.

τ сз = 8∙ 8 \ 64000 = 1∙ 10 -3 с = 1 мс;

τ зн = 8∙53 \ 64000 = 6, 62 ∙ 10 -3 с = 6,62 мс;

τ зп = 8∙6 \ 64000 = 0,75 ∙ 10 -3 с = 0,75 мс.

9. Среднее число значащих сигнальных единиц, предаваемых в одном направлении при одной транзакции

n зн = в тр \ в зп = 140 \ 53 = 2,6

10. Среднее время передачи информации одной транзакции в одном направлении

τ тр = τ зн ∙ n зн = 6,62∙ 2.6 мс = 17,2 мс.

11. Количество звеньев ОКС № 7 от SSP к SСP

n к = (λ тр \ ρокс) ∙ n зн ∙ τ зн = (37,5 \ 0,2)∙ 2,6 ∙6,62 ∙10 -3 = 3,25

Округляем до целого числа n к = 4

12. Количество звеньев ОКС № 7 к одной машине кластера SСP

n к\2 = n к \2 = 2

13. Интенсивность поступления запросов транзакций в каждое из звеньев ОКС № 7.

λ трк = λ тр \ n к = 37,5 \ 4 = 9,38 1\ с

14. Коэффициенты загрузки звена ОКС № 7

ρ1 = λ сз ∙τ сз = 2∙ 1∙ 10 -3 = 0,002;

ρ 2 = λ трк ∙τ тр = 9,38∙ 17,2∙ 10 -3 = 0,161;

ρ 3 = 1- (ρ1 + ρ 2) = 1 – (0,002 + 0,161) = 0,837;

R1 = ρ1 = 0,002;

R2 = ρ1 + ρ 2 = 0,163

15. Определение времени задержки в очередях на передачу информации в звено

ОКС № 7.

t тро = t 2 = (ρ1∙ τ сз + 2∙ ρ2 ∙τ тр + ρ3 ∙τ зп ) \ 2 ∙(1 - R1)∙ (1 – R2) = (0,002 ∙1 + 0,161 ∙17,2 + 0,837∙ 0,75) \ 2 ∙(1 – 0,002) ∙ (1 – 0,163) = 3,7 мс.

16. Общее время передачи и ожидания передачи информации транзакции в одном направлении звена ОКС № 7.

t тр = t тро + τ тр = 3,7 мс + 17,2 мс = 20,9 мс.

Данные по вариантам таблица 1.

Вар. |

Услуги |

Nyi |

Δ i |

nтp |

Si |

nзу1 |

nчу1 |

τ об |

n зд |

в тр |

в сз |

в зн |

в зп |

λ сз |

ρокс |

τ пб |

α п |

ν пд |

t ssp |

1 |

FPH |

1,3 |

9 |

2 |

100 |

0 |

1 |

12 |

3 |

130 |

8 |

52 |

5 |

1 |

0,1 |

9 |

0,2 |

0,9 |

0,1 |

CCC |

1,8 |

1,0 |

4 |

0 |

0 |

1 |

|||||||||||||

ACC |

25 |

0,4 |

5 |

0 |

0,6 |

1 |

|||||||||||||

2 |

FPH |

1,1 |

8 |

1 |

100 |

0 |

1 |

11 |

3 |

125 |

4 |

54 |

3 |

1 |

0,1 |

10 |

0,3 |

0.8 |

0,1 |

CCC |

1,6 |

2,0 |

2 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

ACC |

28 |

0,4 |

5,9 |

0 |

0,7 |

1 |

|||||||||||||

3 |

FPH |

1,4 |

9 |

4 |

100 |

0 |

1 |

13 |

3 |

136 |

7 |

54 |

7 |

2 |

0,2 |

9 |

0,2 |

0,9 |

0,1 |

CCC |

1,9 |

1,6 |

5 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

ACC |

30 |

0,9 |

7,5 |

0 |

0,8 |

1 |

|||||||||||||

4 |

FPH |

1,0 |

7 |

2 |

100 |

0 |

1 |

14 |

3 |

140 |

3 |

51 |

8 |

3 |

0,1 |

8 |

0,3 |

1,0 |

0, 2 |

CCC |

1,8 |

1,0 |

4 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

ACC |

32 |

0,5 |

5,6 |

0 |

0,3 |

2 |

|||||||||||||

5 |

FPH |

1,2 |

8 |

1 |

100 |

0 |

1 |

16 |

3 |

126 |

8 |

56 |

2 |

1 |

0,2 |

9 |

0,2 |

1,1 |

0,3 |

CCC |

1,6 |

1,3 |

7 |

0 |

0 |

1 |

|||||||||||||

ACC |

34 |

0,8 |

6,4 |

0 |

0,7 |

3 |

|||||||||||||

6 |

FPH |

1,1 |

5 |

3 |

100 |

0 |

2 |

17 |

3 |

134 |

4 |

53 |

5 |

4 |

0,3 |

10 |

0,1 |

0,9 |

0,2 |

CCC |

2,8 |

1,6 |

6 |

0 |

0 |

1 |

|||||||||||||

ACC |

31 |

0,3 |

6,2 |

0 |

0,6 |

4 |

|||||||||||||

7 |

FPH |

1,0 |

9 |

3 |

100 |

0 |

2 |

12 |

3 |

142 |

5 |

51 |

6 |

2 |

0,1 |

8 |

0,2 |

0,8 |

0,1 |

CCC |

1,7 |

1,9 |

5 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

ACC |

29 |

0,6 |

4,7 |

0 |

0,9 |

1 |

|||||||||||||

8 |

FPH |

1,3 |

5 |

2 |

100 |

0 |

1 |

15

|

3 |

128 |

6 |

57 |

7 |

3 |

0,2 |

9 |

0,3 |

1,0 |

0,4 |

CCC |

1,6 |

1,7 |

5 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

ACC |

27 |

0,4 |

3,9 |

0 |

0,3 |

5 |

|||||||||||||

9 |

FPH |

1,5 |

11 |

2 |

100 |

0 |

1 |

19 |

3 |

135 |

2 |

59 |

9 |

4 |

0,3 |

9 |

0,1 |

1,1 |

0,3 |

CCC |

1,8 |

1,5 |

6 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

ACC |

32 |

0,7 |

7,5 |

0 |

0,6 |

4 |

|||||||||||||

10 |

FPH |

1,3 |

15 |

3 |

100 |

0 |

2 |

17

|

3 |

124 |

7 |

58 |

8 |

1 |

0,2 |

10 |

0,4 |

1,2 |

0,2 |

CCC |

2,3 |

1,8 |

8 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

ACC |

35 |

0,6 |

9,! |

0 |

0,8 |

1 |

|||||||||||||

11 |

FPH |

1,7 |

6 |

2 |

100 |

0 |

4 |

18 |

3 |

132 |

9 |

51 |

2 |

2 |

0,1 |

9 |

0,2 |

1,0 |

0,1 |

CCC |

2,9 |

1,8 |

4 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

38 |

0,3 |

6,8 |

0 |

0,9 |

1 |

||||||||||||||

ACC |

|||||||||||||||||||

12 |

FPH |

1,5 |

8 |

1 |

100 |

0 |

3 |

11 |

3 |

145 |

6 |

51 |

5 |

4

|

0,1 |

10 |

0,2 |

0,9 |

0,1 |

CCC |

2,9 |

0,8 |

2 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

АCC |

37 |

0,3 |

6,7 |

0 |

0,6 |

4 |

|||||||||||||

13 |

FPH |

1,8 |

9 |

2 |

100 |

0 |

1 |

12 |

3 |

134 |

7 |

55 |

4 |

3

|

0,2 |

9 |

0,1 |

1,0 |

0,3 |

CCC |

2,4 |

1,2 |

2 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

30 |

0,5 |

5,8 |

0 |

0,8 |

3 |

|||||||||||||

14 |

FPH |

1,5 |

7 |

3 |

100 |

0 |

2 |

14 |

3 |

152 |

6 |

56 |

6 |

2 |

0,3 |

7 |

0,3 |

1,1 |

0,1 |

CCC |

2,3 |

1,6 |

1 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

34 |

0,3 |

7,0 |

0 |

0,7 |

4 |

|||||||||||||

15 |

FPH |

1,9 |

8 |

2 |

100 |

0 |

1 |

15 |

3 |

143 |

9 |

52 |

7 |

1 |

0,1 |

7 |

0,1 |

0,95 |

0,2 |

CCC |

2,3 |

1,3 |

4 |

0 |

0 |

1 |

|||||||||||||

АCC |

38 |

0,2 |

5,7 |

0 |

0,75 |

3 |

|||||||||||||

16

|

FPH |

1,9 |

7 |

1 |

100 |

0 |

1 |

16 |

3 |

135 |

5 |

59 |

3 |

2 |

0,3 |

8 |

0,2 |

0,99 |

0,4 |

CCC |

2,6 |

1,3 |

3 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

34 |

0,5 |

6,4 |

0 |

0,69 |

3 |

|||||||||||||

17 |

FPH |

1,4 |

10 |

4 |

100 |

0 |

2 |

13 |

3 |

161 |

6 |

55 |

5 |

3 |

0,2 |

9 |

0,3 |

1,2 |

0,3 |

CCC |

2,7 |

1,9 |

2 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

38 |

0,1 |

5,3 |

0 |

0,76 |

4 |

|||||||||||||

18 |

FPH |

1,7. |

6 |

3 |

100 |

0 |

1 |

17 |

3 |

158 |

8 |

51 |

7 |

2 |

0,1 |

10 |

0,2 |

0,8 |

0,2 |

CCC |

2,0 |

1,3 |

2 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

3,2 |

0,4 |

6,6 |

0 |

0,78 |

2 |

|||||||||||||

19 |

FPH |

1,6 |

9 |

2 |

100 |

0 |

2 |

14 |

3 |

147 |

9 |

53 |

6 |

1 |

0,2 |

8 |

0,1 |

1,0 |

0,1 |

CCC |

2,3 |

1,2 |

4 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

АCC |

35 |

0,3 |

5,9 |

0 |

0,8 |

3 |

|||||||||||||

20 |

FPH |

1,7 |

10 |

2 |

100 |

0 |

2 |

19 |

3 |

162 |

6 |

54 |

7 |

3 |

0,1 |

9 |

0,2 |

0,98 |

0,2 |

CCC |

2,0 |

1,9 |

1 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

АCC |

36 |

0,3 |

6,5 |

0 |

0,77 |

4 |

|||||||||||||

21 |

FPH |

1.2 |

6 |

3 |

100 |

0 |

1 |

15 |

3 |

149 |

8 |

58 |

4 |

4 |

0,3 |

8 |

0,3 |

1,1 |

0,3 |

CCC |

2,8 |

1,8 |

4 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

38 |

0,2 |

6,1 |

0 |

0,76 |

3 |

|||||||||||||

22 |

FPH |

1,8 |

8 |

1 |

100 |

0 |

3 |

12 |

3 |

145 |

5 |

52 |

5 |

2 |

0,3 |

10 |

0,2 |

0,98 |

0,1 |

CCC |

2,1 |

1,6 |

3 |

0 |

0 |

3 |

|||||||||||||

АCC |

39 |

0,2 |

6,4 |

0 |

0,76 |

1 |

|||||||||||||

23

|

FPH |

1,9 |

7 |

2 |

100 |

0 |

4 |

15 |

3 |

149 |

7 |

54 |

6 |

3 |

0,1 |

8 |

0,1 |

0,87 |

0,2 |

CCC |

2,4 |

1,4 |

4 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

35 |

0,3 |

6,0 |

0 |

0,79 |

2 |

|||||||||||||

24 |

FPH |

1,8 |

5 |

1,5 |

100 |

0 |

1 |

13 |

3 |

155 |

4 |

52 |

3 |

3 |

0,1 |

7 |

0,1 |

1,0 |

0,15 |

CCC |

2,1 |

1,3 |

2 |

0 |

0 |

2,1 |

|||||||||||||

АCC |

34 |

0,2 |

6,5 |

0 |

0,35 |

1,5 |

|||||||||||||

25 |

FPH |

1,7 |

4 |

1,8 |

100 |

0 |

3 |

14 |

3 |

167 |

7 |

56 |

6 |

2 |

0,15 |

8 |

0,2 |

1,2 |

0,25 |

CCC |

2,0 |

1,5 |

3,1 |

0 |

0 |

2 |

|||||||||||||

АCC |

36 |

0,2 |

5,8 |

0 |

0,4 |

3 |

|||||||||||||

26 |

FPH |

1,5 |

7 |

1,7 |

100 |

0 |

3,1 |

15 |

3 |

172 |

6 |

59 |

5 |

1 |

0,2 |

9 |

0,3 |

0,98 |

0,15 |

CCC |

2,3 |

1,45 |

3,4 |

0 |

0 |

2,4 |

|||||||||||||

АCC |

35 |

0,25 |

7,0 |

0 |

0,54 |

5,2 |

|||||||||||||

27 |

FPH |

1,4 |

7 |

1,2 |

100 |

0 |

2,3 |

13 |

3 |

165 |

5 |

58 |

4 |

2 |

0,3 |

10 |

0,25 |

0,88 |

0,1 |

CCC |

2,2 |

1,23 |

2,5 |

0 |

0 |

1,8 |

|||||||||||||

АCC |

37 |

0,3 |

6,3 |

0 |

0,65 |

2,9 |

|||||||||||||

28 |

FPH |

1,8 |

8 |

1,1 |

100 |

0 |

1,1 |

15 |

3 |

159 |

4 |

52 |

4 |

3 |

0,2 |

7 |

0,3 |

0,12 |

0,2 |

CCC |

2,5 |

1,35 |

1,9 |

0 |

0 |

2,2 |

|||||||||||||

АCC |

32 |

0,15 |

6,3 |

0 |

0,53 |

3 |

Примечание:

Услуга FPH – бесплатный вызов; услуга CCC – вызов по кредитной карте; услуга АCC – вызов по предоплаченной карте.

Практическая работа № 8-9 Задержка обработки запросов на интеллектуальную услугу в вычислительной системе scp.

Цель работы: Изучение задержек обработки запросов на ИУ в вычислительной системе SCP,научится производить расчет среднего времени на запись и считывание, количества базовых процессорных систем, время обработки транзакций процессорной системой .

Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр 89. - 91 ]

Контрольные вопросы:

Что используется для повышения производительности процесса чтения из дисковой памяти в вычислительных системах?

Чему равен коэффициент загрузки дисковой памяти в течение одной транзакции?

Что определяет суммарный коэффициент загрузки процессорной системы?

Что характеризует среднее время обработки одной транзакции в процессорной системе SCP?

Задание:

4.1. Рассчитать среднее число обращений на запись и чтение для одной транзакции и среднее время на запись и считывание , коэффициент загрузки при обращении к дисковой памяти;

4.2. Произвести расчет количества необходимых базовых процессорных систем, среднее время обработки одной транзакции, коэффициент загрузки процессоров в течение одной транзакции, суммарный коэффициент загрузки;

4. 3. Рассчитать суммарное время обработки транзакции в процессорной системе, среднее время ожидания в очередях на обработку транзакций, среднее время обработки одной транзакции в процессорной системе SCP.

Все необходимые данные для расчета приведены в таблице 1

практических работ № 6-7

Методические указания к выполнению работы.

Соединение на участке SSP- SCP посредством протоколов INAP (прикладной протокол ИС) является жизненно необходимой частью ИС. Отказ в работе SCP приводит к остановке всей системы в целом, и, как следствие, к отказу в обработке «интеллектуальных вызовов».

С целью предотвращения подобных аварийных ситуаций, обычно SCP выполняются в виде двух машинных кластеров. Компьютеры работают в режиме с разделением нагрузки.

Обозначим через tscp – среднее время, затрачиваемое вычислительной системой SCP на обработку одной транзакции.

Это время зависит от производительности процессорной системы SCP. Указанное время включает в себя не только время непосредственной обработки сообщений процессором SCP, но также и задержки в очередях SCP.

Для уменьшения влияния очередей на процесс обработки транзакций в SCP обычно используют высокопроизводительные многопроцессорные вычислительные системы (ВС).

Например, некоторый однопроцессорный базовый вычислитель в состоянии обработать Впб транзакций в секунду.

Для повышения производительности вычислительной системы SCP в основном используют многопроцессорные ВС, имеющие производительность Вп транзакций в одну секунду они эквивалентны Кбс базовым системам:

Кбс = Вп \ Впб

Обозначим через τпб – время обработки одной транзакции процессором базовой систем,

τп – время обработки одной транзакции многопроцессорной системой:

τпб = 1 \ Впб; τп = 1 \ Вп.

тогда, τпб = Кбс ∙ τп

Допустим, что в рассматриваемой ИС задействовано множество Мy различных ИУ. Вероятность Piy появления запроса на ИУ yi зависит от интенсивности λ yi запросов на указанную услугу:

Piy = λ yi \ λ

В процессе выполнения услуги yi необходимо произвести n зyi обращений для записи на диски SCP, а также n чyi обращений для чтения с дисков. Указанные значения для каждого типа услуг известны заранее из статистических данных и позволяют определить среднее число обращений n з – к записи и n ч – к чтению в течение одной транзакции, соответственно:

n з = ∑ (n зyi ∙ Piy) \ n TPS;

n ч = ∑ (n чyi ∙ Piy) \ n TPS.

С целью повышения производительности процесса чтения из дисковой памяти в ВС широко используются «зеркальные» диски (ЗД). Число одновременно работающих ЗД – nзд обычно выбирается равное 3. Информация, которая должна быть считана при каждом обращении, разбивается на nзд частей, записываемых на различные диски. При считывании, происходит обращение одновременно ко всем ЗД, в результате чего, время чтения уменьшается.

При этом среднее время τд затрачиваемое на запись и считывание одной транзакции:

τд = n з ∙ τоб + n ч ∙ (τоб \ nзд ).

Таким

образом, при обработке информации,

соответствующей каждой транзакции,

процессорная система SCP

затрачивает промежуток времени τпд,

равный сумме промежутка времени τд,

необходимого для обращения к дискам

памяти, и промежутка времени τп обработки

одной транзакции многопроцессорной

ВС, это показано на рис. 1.

Рис. 1. загрузка вычислительной системы SCP в течение одной транзакции.

Где Т цтр – период появления транзакций.

τпм – максимально допустимое время обработки одной транзакции многопроцессорной системой SCP

Коэффициент загрузки дисковой памяти в течение одной транзакции:

ρд = λ тр τ д = τ д \ Т цтр

Коэффициент загрузки процессоров в течение одной транзакции:

ρп = λ тр τ п = τ п \ Т цтр

Суммарный коэффициент загрузки процессорной системы:

Rпд = ρд + ρп = λ тр∙ τ пд

Определяет среднее время ожидания в очередях на обработку сообщений в SCP в течение каждой транзакции:

tопд =[ Rпд ∙ τ пд∙ (1 + ν2 пд ) ] \ 2 ∙ (1- Rпд ),

где νпд – коэффициент вариации τ пд.

В расчетах νпд = 1.

Среднее время обработки одной транзакции в процессорной системе SCP:

t SCP = tопд + τ пд.

Указанное время характеризует временные задержки, возникающие в процессорной системе SCP.

Пример расчета задержек обработки запросов на ИУ в вычислительной системе SCP.

Среднее число обращений на запись в память для одной транзакции:

n з = ∑ (n зyi ∙ Piy) \ n TPS = (0 ∙ 0,46 + 0∙ 0,08 + 0,8∙ 0,46) \ 3,69 = 0,1

Среднее число обращений на чтение из памяти для одной транзакции:

n ч = ∑ (n чyi ∙ Piy) \ n TPS = (1∙ 0,46 + 1∙ 0,08 + 2∙ 0,46) \ 3,69 = 0,39

Среднее время, затрачиваемое на запись и считывание в течении одной транзакции:

τд = n з ∙ τоб + n ч ∙ (τоб \ nзд ) = 0,1∙ 15 мс + 0,39 ∙ (15мс \ 3) = 3,45 мс.

Коэффициент загрузки при обращении к дисковой памяти:

ρд = λ тр ∙ τ д = 37,5 ∙ 3,45∙ 10 -3 = 0,129.

Количество необходимых базовых процессорных систем для обеспечения работы SCP:

Кбс = (λ тр∙ τ пб) \ αп (1 - ρд) = (37,5 ∙ 10 ∙ 10 -3) \ 0,2 ∙ (1 – 0,129) = 2,153.

Округляем Кбс до целого числа :

Кбс = 3

Среднее время обработки одной транзакции многопроцессорной системой:

τ п = τпб \ Кбс = (10 ∙ 10 -3) \ 3 = 3,3мс.

Коэффициент загрузки процессоров в течение одной транзакции :

ρп = λ тр τ п = 37,5 ∙3,3 ∙10 -3 = 0,124.

Суммарный коэффициент загрузки процессорной системы:

Rпд = ρд + ρп = λ тр∙ τ пд = 0,124 + 0,129 = 0,253.

Суммарное время обработки транзакций в процессорной системе:

τ п д = τ п + τ д = 3,3 мс + 3,45мс = 6,75 мс.

Среднее время ожидания в очередях на обработку транзакций в SCP:

tопд =[ Rпд ∙ τ пд∙ (1 + ν2 пд ) ] \ 2 ∙ (1- Rпд ) =( 0,253 ∙ 6,75 ∙ 2) \ 2∙ (1 – 0,253) = 2,29 мс.

Среднее время обработки одной транзакции процессорной системой SCP:

t SCP = tопд + τ пд = 2,29 мс + 6,75 мс = 9,04 мс.

Практическая работа № 10-11 Выбор производительности процессорной системы scp.

1. Цель работы: Научится осуществлять расчет производительности процессорной системы SCP.

2. Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр. 91- 92 ]

3. Контрольные вопросы:

1. Что характеризует коэффициент использования процессорного времени?

2. Какая взаимосвязь между коэффициентом использования процессорного времени и числом эквивалентных базовых процессорных систем?

3. Когда суммарный коэффициент загрузки Rпд становится равным 1?

4. Задание:

4.1 Рассчитать время обработки одной транзакции многопроцессорной системой τ п.

4.2. Определить эквивалентное число базовых систем Кбс.

4.3. Ответить на контрольные вопросы.

Исходные данные необходимо взять из таблицы 1 практических работ № 6-7

Методические указания к выполнению практической работы.

Среднее время обработки одной транзакции в SCP существенно зависит от производительности Вп многопроцессорной ВС, которая в свою очередь определяется числом Кбс эквивалентных базовых систем, используемых в SCP.

Из рис. 1 практической работы № 8-9 следует, что:

τ пм = Тцтр – τ д;

где τ пм – максимально допустимое время обработки одной транзакции многопроцессорной системой SCP, при котором суммарный коэффициент загрузки Rпд становится равным 1, и система теряет устойчивость (время ожидания в очередях неограниченно возрастает).

Тцтр – период появления транзакций.

τ д - среднее время, затрачиваемое на запись и считывание в течение одной транзакции.

Введем понятие αп – коэффициент использования процессорного времени.

αп = τ п \ τ пм

этот коэффициент характеризует долю времени, затрачиваемого процессорами на обработку одной транзакции, по отношению к максимально допустимому времени. Для обеспечения требуемого запаса устойчивости системы, значения коэффициента αп следует выбирать в пределах (αп = 0,2 – 0,3 ).

Учитывая, что

τ п = τ пб \ Кбс

получим соотношение, определяющее требуемое число эквивалентных базовых систем, которое должно быть установлено в SCP:

Кбс = τ пб \ αп ∙ (Тцтр - τ д )= (λ тр∙ τ пб) \ αп (1 - ρд)

Чем меньше выбираемый коэффициент αп, тем больше число эквивалентных базовых процессорных систем требуется установить в SCP.

Пример расчета дан в практической работе № 8-9.

Практическая работа № 12-13

Задержки времени обслуживания запроса на интеллектуальную услугу на участке SSP – SCP.

Цель работы: Научится анализировать последовательности временных задержек, возникающих при реализации одной транзакции на участке SSP – SCP, производить расчет полного времени задержки одной транзакции и время задержки информации при выполнении услуги.

2. Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр. 92 - 93 ]

3. Контрольные вопросы:

1.Из каких составляющих складывается временной промежуток одной транзакции ?

2. Чем обусловлено ожидание в очереди от SSP и SCP ?

3. Что означают интервалы времени tтро и tтрп ?

4. Задание:

4.1 Рассчитать полное время задержки выдачи информации одной транзакции при запросе на ИУ .

4.2. Произвести расчет полного время задержки информации при выполнении услуги.

4.3. Дать анализ диаграммы, представленной на рис. 1.

4.4. Ответить на контрольные вопросы

Все необходимые данные для расчета приведены в таблице 1 практических работ №. 6-7

Методические указания к выполнению практической работы.

На рис. 1. показана временная диаграмма, поясняющая последовательность временных задержек, возникающих при реализации одной транзакции на участке SSP – SCP.

Указанная последовательность образует временной промежуток одной транзакции – Ттр:

Ттр = 2tтр + tscp + t ssp.

tтр – среднее время передачи и ожидания в очередях информации одной транзакции в одном направлении;

tscp – среднее время обработки одной транзакции в SCP;

t ssp – среднее время анализа в вычислительной системе SSP ответа на одну транзакцию;

Ттр – полное время задержки одной транзакции при запросе на ИУ.

Всего при реализации запроса на ИУ необходимо выполнить nTRS таких транзакций. Следовательно, полное время передачи и обработки запроса на ИУ на участке SSP – SCP, определится соотношением:

Туп = nTRS ∙ Ттр

Где, nTRS – среднее число транзакций, которое необходимо осуществить для выполнения одного интеллектуального вызова с учетом статистики.

При проектировании ИС необходимо производительность вычислительных средств и число звеньев ОКС выбирать исходя из того, чтобы значения Туп удовлетворяли требованиям, предъявляемым к ИС.

Пример расчета задержки времени обслуживания запроса на ИУ на участке SSP- SCP.

Полное время задержки одной транзакции при запросе на ИУ:

Ттр = 2tтр + tscp + t ssp = 2 ∙ 20,9 мс + 9,04 мс + 0,2 мс = 51,04 мс.

Полное время задержки информации при выполнении услуги:

Туп = nTRS ∙ Ттр = 51,04 ∙ 4,15 = 211,8 мс.

Практическая работа № 14 Задержки запросов на интеллектуальные услуги в выходных регистрах.

1.Цель работы: Изучить причины задержки запросов на ИУ в выходных регистрах SSP,научится производить расчет время ожидания в очередях в регистрах SSP.

2. Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр. 93 - 95 ]

3. Контрольные вопросы:

1.От чего зависит коэффициент загрузки многоканальной СМО?

2. Почему запросы на ИУ, поступающие в SSP из телефонной сети не сразу направляются в звенья ОКС, соединяющие SSP в SСP ?

3. К чему приводит увеличение интенсивности λ поступления запросов на ИУ ?

4. Задание:

4.1 Произвести расчет коэффициент загрузки многоканальной ОКС № 7 системы со стороны SSP.

4.2. Рассчитать коэффициент загрузки на один эквивалентный канал обслуживания.

4.3. Рассчитать время ожидания в очереди и полное время обработки услуги.

4.4. Ответить на контрольные вопросы

Все необходимые данные для расчета приведены в таблице 1 практических работ №6-7.

Методические указания к выполнению практической работы.

Запросы на ИУ, поступающие в SSP из телефонной сети, не сразу направляются в звенья ОКС, соединяющие SSP SСP, а некоторое время хранятся в выходных регистрах SSP, ожидая освобождения звеньев и образуя очереди запросов. Звенья ОКС, совместно с процессорными системами SSP и SСP, обслуживающими передачу, обработку и анализ запросов, представляют многоканальную СМО, с числом обслуживающих приборов, равным числу nk звеньев на участке SSP – SСP, это показано на рис. 1.

λ

Рис. 1. Многоканальная система обслуживания запросов на ИУ

Среднее время, необходимое для обслуживания запроса ИУ одним прибором равно определенному ранее времени Туп. Коэффициент загрузки многоканальной СМО β – определяется соотношением:

β = λ ∙ Туп

он показывает среднее число приборов, непосредственно участвующих в обслуживании вызовов ИУ.

Коэффициент загрузки каждого из приборов, в среднем, определяется соотношением:

ρп = β \ nк = λк ∙ Туп.

При реализации вызовов на различные ИУ необходимо передавать и обрабатывать различное число транзакций, поэтому величина Туп носит случайный характер. Если предположить, что значения этой величины распределены по экспоненциальному закону (σ Туп = Туп), то коэффициент вариации времени Туп окажется равным единице (νуп).

Время ожидания начала запроса на ИУ в очереди определяется соотношением:

Тоу = (ρп ∙ Туп) \ (1 – ρп)

Полное время обслуживания запроса на ИУ, с учетом времени ожидания в очередях в регистрах SSP:

Ту = Туо + Туп.

Расчеты показывают, что, несмотря на очень малую загрузку каналов ОКС между SSP и SСP, ввиду длительности процесса передачи и обработки запросов на ИУ, в выходных регистрах SSP могут образовываться значительные очереди запросов, приводящие к существенному увеличению полного времени обслуживания запросов со стороны SSP и SСP. Даже незначительное увеличение интенсивности λ поступления запросов на ИУ, может привести к возникновению очень больших очередей в выходных регистрах SSP и потере управляемости всей системы в целом. Единственным средством борьбы с указанным явлением служит увеличение числа звеньев ОКС – nк. Но при этом необходимо иметь достаточно мощные вычислительные системы в SСP, с тем, чтобы увеличение интенсивности поступающих сообщений не привело бы к существенному увеличению времени τ SСP их обработки SСP.

Пример расчета задержки запросов на интеллектуальные услуги в выходных регистрах.

Коэффициент загрузки многоканальной ОКС № 7 системы со стороны SSP:

β = λ ∙ Туп = 9,03 ∙211,8∙ 10-3 = 1,91

Коэффициент загрузки на один эквивалентный канал обслуживания:

ρп = β \ nк =1,91 \ 4 ≈0,48.

Время ожидания в очереди

Туо = (ρп ∙ Туп) \ (1 – ρп) = (0,48 ∙ 211,8) \ (1 – 0,48)= 195,5 мс.

Полное время обработки услуги:

Ту = Туо + Туп = 195,5 + 211,8 = 407,3 мс.

Практическая работа № 15

Разработка схемы предоставления услуги «800» (Free phone, FPH)

Цель работы: На основании алгоритма предоставления «Услуги 800» разработать схему реализации этой услуги.

2. Домашняя подготовка к работе: [Ол.1 стр. 32 - 34 ]

3. Контрольные вопросы:

1. Может ли узел SDP обеспечивать трансляцию физического номера в SSP? Ответ обосновать.

2.Какой узел обеспечивает замену логического номера на физический?

3. Достоинства «Услуги 800»?

4. Как осуществляется трансляция кода услуги в узел SСP?

5. В каком узле обнаруживается интеллектуальный вызов?

4. Задание:

4.1 Согласно алгоритму предоставления «Услуги 800», рассмотренного в методических указаниях к выполнению практической работы, разработать схему реализации этой услуги.

4.2. Ответить на контрольные вопросы.

Методические указания к выполнению практической работы.

В конце 70-х годов «Услуга 800» была предназначена для начисления оплаты за междугородные соединения вызываемому абоненту и нашла широкое распространение в сфере обслуживания и торговли. В настоящее время услуга «свободный телефон» (Услуга 800, Free phone) имеет два основополагающих свойства (оплата за счет вызываемого абонента и переадресация номера вызываемого пользователя) и 16 вспомогательных свойств, реализация которых необязательна. В число вспомогательных свойств: ограничение числа входящих вызовов, распределение вызовов по многим пользователям, и др.

В 1967 году компания Bell Systemввела в план нумерации Северной Америки код доступа к услуге установления телефонного соединения с оплатой за счет вызываемого абонента - «800». Первоначально услуга ограничивалась только этим. Позднее , в процессе эволюции алгоритм предоставления «Услуги 800» значительно изменился.

Сам абонентский номер «Услуги 800» телефонным номером не является. Он представляет собой логический аналог всей совокупности оконечных установок, принадлежащих абоненту услуги. Логический номер по определенному алгоритму преобразуется в физический сетевой телефонный номер. Результат этого преобразования может зависеть от целого ряда параметров, назначаемых самим абонентом услуги – местонахождения пользователя , числа и времени суток, поступающей нагрузки и т.д.

Алгоритм предоставления «Услуги 800».

Абонент А набирает код услуги – 800.

Код «800» служит для исходящей АТС признаком запроса на предоставление услуги ИС и передачи его в узел SSP.

SSP приостанавливает процесс обслуживания телефонного вызова и транслирует код услуги в узел SCP через ОКС № 7.

SCP, проанализировав код, дает команду устройству IP на передачу голосового сообщения о наборе номера вызываемого абонента.

IP выдает голосовое сообщение абоненту А о необходимости набора номера в режиме тонального набора и транслирует его через SSP в SCP.

SCP анализирует введенный логический номер абонента Б, например 3333333, делает запрос в узел SDP, для того, чтобы определить физический номер вызываемого абонента Б.

SDP пересчитывает логический номер 3333333 в конкретный номер (например 5555555) и транслирует его в SCP.

SCP производит «замену» набранного номера 5555555 в памяти устройства управления и передает этот номер в SSP через сеть ОКС № 7.

SSP возобновляет приостановленный ранее процесс обслуживания телефонного вызова, передает номер абонента Б во входящую АТС, проключается разговорный тракт между абонентом А и Б.

После окончания телефонного разговора производится начисление оплаты за вызов в соответствие с правилами, принятыми для «Услуги 800».

«Услуга 800» является эффективным инструментом рекламы и маркетинга. Ее коммерческий успех является следствием следующих факторов.

1.Возможность абонирования номера 800 для проведения рекламных или маркетинговых акций, носящих временной или даже разовый характер;

2.Скрытность от пользователя физического местонахождения вызываемого абонента 800;

3. Использование в печатной, видео, а также другой рекламной продукции одного телефонного номера вместо списка;

4. Абонирование номера 800 для фирм, которые в силу своей специфики вынуждены часто менять местоположение, а также вместе с ним и номера телефонов;

5. Наличие у фирмы номера 800 свидетельствует о ее респектабельности и само по себе является элементом рекламы.

Список литературы

1. Б.С. Гольдштейн и др. «Интеллектуальные сети», М. Р.С. 2000г.

2. Б.И.Крук и др «Телекоммуникационные системы и сети» Новосибирск, Наука 1998

3. В.В. Крухмалев и др. «Основы построения телекоммуникационных систем и сетей», М. Горячая линия - Телеком 2004г.

4. А.В. Шмалько «Цифровые сети связи», » ЭКО-Тренз М., 2001 г.

Глухова Н.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ»

Утвержден решением НМС Университета

от _________2011, протокол № ______

Подписано в печать

Формат 60х84 1/16. Бумага типографская. Ризограф.

Усл.печ.л. Уч-изд. Тираж экз.

Заказ № _______

Издание Казахско – Американского Университета.

Издательский дом «Строительство и архитектура»

050043. Г. Алматы, ул. Рыскулбекова,28