- •Пассивные компоненты электронных устройств: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности.

- •Электронные переходы. Р-п переход. Р-п переход при прямом и обратном смещении. Виды пробоев р-п переходов.

- •Диоды. Выпрямительные диоды. Стабилитроны. Импульсные диоды. Диоды Шотки.

- •Электронные усилители. Понятие, классификация, параметры, характеристики. Усилители постоянного тока. Дифференциальный усилитель. Обратная связь в усилителях.

- •Фильтры: понятие, разновидности, активные фильтры низких и высоких частот, полосовые фильтры.

- •Генераторы, их разновидности. Rc –генераторы.

- •Импульсные устройства. Компаратор. Триггер Шмитта. Мультивибраторы.

- •Цифровые интегральные схемы. Конструктивно-технологическая реализация, сравнение параметров. Семейство ттл-схем. Логические элементы на кмоп-транзисторах.

- •Особенности проектирования цифровых схем. Общие требования к оформлению цифровых схем.

- •Преобразование и упрощение логических выражений. Упрощение логических функций с помощью карт Карно. Частично-определенная функция и ее упрощение.

- •Режимы неиспользуемых входов логических элементов. Режимы неиспользуемых логических элементов, наращивание числа входов логических элементов.

- •Шифраторы и дешифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры.

- •Запоминающие устройства (память). Постоянные (пзу) и оперативные (озу) запоминающие устройства.

- •Масочные пзу

- •Масочные пзу на основе диодной матрицы

- •Масочные пзу на основе матрицы моп-транзисторов

- •Масочные пзу на основе матрицы биполярных транзисторов

- •Статическое озу

Импульсные устройства. Компаратор. Триггер Шмитта. Мультивибраторы.

Генератором наз-я автоколеб-я стр-ра, в которой энергия источн. питания преобраз. в энергию эл-х колебаний. Генераторы бывают: синусоидальных (гармоничных) колебаний, прямоуг-х колебаний, т.е. сигналов прямоуг. формы; колеб-й спец-х форм.к ним относ. генератор лин-го измен-го напр-я.

Кроме напряжения синусоидальной формы в практике электротехники и электроники применяются напряжения других форм. Наиболее широко применяется импульсное напряжение. Импульсным называется прерывистое во времени напряжение (сигнал) любой формы. Под формой сигнала понимается закон изменения во времени напряжения или тока. Широкое применение импульсных сигналов обусловлено рядом причин. Сочетанием импульсов и пауз легко передавать дискретную информацию. Импульсный сигнал оказался единственно приемлемой формой при создании радиолокации, он необходим для работы систем синхронизации, удобен для управления многими производственными процессами.

Импульсы применяются и для передачи непрерывной информации. В этом случае передаваемая информация может содержаться в значениях амплитуды, длительности или временного положения импульсов. Наличие пауз между импульсами позволяет уменьшить мощность, потребляемую от источника питания. Кроме того, во время паузы можно передавать информацию от других корреспондентов.Наиболее широко применяются импульсы прямоугольной, пилообразной экспоненциальной и колоколообразной формы (рис.15.1). Импульсы характеризуются: -амплитудной Um; -длительностью импульса tu; -длительностью паузы tn; -периодом повторения Т = tu + tn; -частотой повторений F = 1/T; -скважностью Qu = T/tu. В реальных устройствах прямоугольные импульсы характеризуются также длительностью фронта tФ и среза tС. Фронт и срез определяют в течение нарастания или спада напряжения от 0,1 Um до 0,9Um.

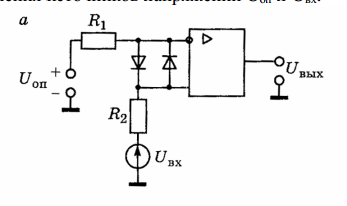

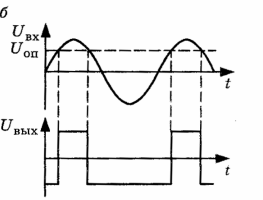

Компаратор. Это устр-во сравнен., предназнач-е для сравнен.измер. входного напр-я с пост. опорн. напр-ем. Компараторы являются специализированными ОУ с диф-м входами и одиночн. или парафазн. цифровым выходом. На один вход компаратора подается исследуемый сигнал, на другой – опорный сигнал. Точность измер-я компаратора хар-я напр-ем, на котор. необх.превыс. уровень опорного напр-я, чтобы вых-енапряжение достигло порога срабатывания логической схемы. Точностные пар-ры компараторов определяются параметрами ОУ.Компараторы должны облад. низк. напр-ем сдвига, низк. значен. тока смещ-я, устойчив-ю работать без самовозбужд-я. Основн. пар-ми компарат. явл-я: чувствительность, быстродействие tздр, нагрузочная способность.

На

инвертирующий вход подается постоянное

положит опорное н апр-е

велич-й Uопа

на неинвертирующий вход – синусоидальное

напр-е. На выходе компаратора за счет

большого коэффициента усилен. ОУ

получается последовательность почти

прямоугольных импульсов.

апр-е

велич-й Uопа

на неинвертирующий вход – синусоидальное

напр-е. На выходе компаратора за счет

большого коэффициента усилен. ОУ

получается последовательность почти

прямоугольных импульсов.

Переключение

схемы происход. Uвх = Uoп. При наличии

большого диф-го вх. напр-я для защиты

микросх. на вх. включ-я встречно-параллельно

два диодакоторые с резисторами R1 и R2,

котор. с резистор.образ. ограничители.

Если напряжение опорного сигнала равно

нулю, то компаратор называютнуль-индикатором

или детектором нулевого уровня.

Переключение

схемы происход. Uвх = Uoп. При наличии

большого диф-го вх. напр-я для защиты

микросх. на вх. включ-я встречно-параллельно

два диодакоторые с резисторами R1 и R2,

котор. с резистор.образ. ограничители.

Если напряжение опорного сигнала равно

нулю, то компаратор называютнуль-индикатором

или детектором нулевого уровня.

Триггер

Шмитта. Триггер

Шмитта – это компаратор с положительной

обратной связью. В этой схеме часть

выходного сигнала операционного

усилителя подается на неинвертирующий

вход и задает пороги переключения

схемы. Практическая

схема:

М

в данной схемесрабатывает в моменты времени, когда входной сигнал равен или превышаетпредельное UпB (B максимальное) значение напряжения обратной связи. Uп=(Uвых*R1)/(R1+R2). Задержка переключения на величину (Uп называют гистерезисом). Передат-я хар-ка имеет вид замкнутого контура (рис. 12.3,б), который называют петлей гистерезиса. Наличие напряжения порога срабатывания

уменьшает воздействие шумов на входе компаратора, но уменьшает точность

срабатывания. При работе компаратора в диапазоне высоких частот часто рези-

стор R2шунтируют небольшой емкостью. Наличие двух устойчивых состояний

компаратора, охваченного положительной обратной связью, превращает его в

триггер. Если подается только входной сигнал, а опорный отсутствуют, то триггер срабатывает по уровню напряжения Uп , которое регулируется резисто-

рами R1 и R2 ,и такое устройство называется триггером Шмитта. Он использу-

ется для преобразования переменного сигнала любой формы в последователь-

ность

прямоугольных импульсов.

В режиме автоколебаний мультивибратор обладает двумя временно устойчив.сост-ми. Мультивибратор переходит из одного состояния квазиравновесия в другое без внешних возд-й, генерируя импульсы, пар-ры котор. завис.от пар-в мультивибратора. В ждущем режиме работы мультивибратор имеет устойчивое состояниеравновесия и состояние квазиравновесия, в которое он переходит под действием внешн. замык-го импульса. В состояние равновесия он переходитсамопроизвольно по истечению некоторого времени, определяемого параметрами мультивибратора. В связи с этим такой мультивибратор называют о д н о в и б р а т о р о м .В режиме синхронизации на автоколебательный мультивибратор подаетсясинхронизируемый сигнал. Время пребывания в состояниях квазиравновесия зависит не только от пар-в мультивибр, но и от периода синх-го напр-я. При снятии синхронизир-го напр-я мультивибратор работает в автокабельн. режиме.

Понятие о цифровой электронике. Основные положения булевой алгебры. Логические элементы НЕ, И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ. Основные характеристики логических элементов и параметры, определяемые по ним. Динамические параметры логических элементов. Статические параметры логических элементов.

В электронике информация передается в виде изменяющихся электрических сигналов. Различают два вида сигналов — аналоговые и дискретные (цифровые).Цифровые сигналы могут принимать только два значения — минимальное (близкое к нулю) или максимальное значение напряжения или силы тока. При обработке цифровых сигналов требуется различать всего две их величины (два состояния), поэтому сами сигналы удобно описать математически: есть напряжение (ток) —1, нет — 0. Для анализа последовательности цифровых сигналов применяют двоичные коды – числа в двоичной системе счисления.В цифровой электронике используется двоичная система счисления, а для выдачи информации в цифровых электронно-вычислительных машинах (цифровых ЭВМ), в числе прочих,— шестнадцатеричная.Как уже говорилось, для записи чисел в двоичной системе используются два символа: цифры 0 и 1. Следовательно, в каждом разряде двоичного числа могут быть записаны либо 1, либо 0. В двоичном числе вес каждого последующего (по старшинству) разряда увеличивается относительно предыдущего в два раза. Так, в двоичном числе 1011011 единица в нулевом разряде эквивалентна десятичному числу «один».Применительно к электронно- вычислительной технике каждый разряд двоичного числа является минимальной единицей информации и называется «бит».заметим, что 8-разрядное (8- битное) число в ЭВТ называют байтом, а совокупность некоторого числа байтов (обычно 1 — 8) составляет машинное слово.

Двоичная система счисления соответствует двум состояниям электронных элементов — включено/выключено. По этому принципу работают реле, тиристор, в таком режиме легче работать транзистору (открыт/закрыт) и т. д. Такое кодирование электрических сигналов обеспечивает простоту, надежность и значительную скорость обработки информации. Именно такой принцип обработки информации лежит в основе узлов цифровых устройств — от простейших выключателей до сложных ЭВМ. Все они представляют собой комбинации базовых элементов цифровой электроники, которые называются логическими элементами.В основе анализа работы логических элементов лежит математическая логика, описывающая связь между высказываниями. В ней символами обозначаются не числа, а высказывания. Высказывание может отвечать или не отвечать действительности. В первом случае оно истинно (равно 1), во втором — ложно (равно 0). Из любого высказывания путем операций в соответствии с законами алгебры логики можно получить новое высказывание.

Основные положения булевой алгебры. В булевой алгебре используются четыре основных закона: переместительный, сочетательный, распределительный, инверсии. Эти законы позволяют проводить эквивалентные преобразования ПФ, записанных с помощью операций НЕ, И, ИЛИ, т. е. приводить выражения ПФ к удобному (более простому) виду. Рассмотрим эти законы.Переместительный закон аналогичен переместительному закону обычной алгебры и записывается в виде:

а)

для дизъюнкции![]() (3.1)

(3.1)

б)

для конъюнкции![]() (3.2)

(3.2)

Таким образом, от перемены мест слагаемых (сомножителей) их логическая сумма (логическое произведение) не меняется.

Сочетательный закон также аналогичен сочетательному закону обычной алгебры и записывается в виде:

а)

для дизъюнкции![]() (3.3)

(3.3)

б)

для конъюнкции![]() (3.4)

(3.4)

Следовательно, можно группировать переменные, объединенные знаком дизъюнкции или конъюнкции, это не меняет значений ПФ.

Распределительный закон записывается в виде:

а)

для дизъюнкции![]() (3.5)

(3.5)

т. е. дизъюнкция переменной и конъюнкции равносильна конъюнкции дизъюнкций этой переменной с сомножителями;

б)

для конъюнкции![]() (3.6)

(3.6)

т. е. конъюнкция переменной и дизъюнкции эквивалентна дизъюнкции конъюнкций этой переменной со слагаемыми.

Справедливость выражения (3.5) доказывается путем г составления таблиц истинности для левой и правой частей. Значения этих таблиц совпадают для одинаковых наборов переменных, это и доказывает справедливость (3.5).

Закон

инверсии:а)

для дизъюнкции![]() (3.7)

(3.7)

т. е. отрицание дизъюнкции логических переменных эквивалентно конъюнкции отрицаний этих переменных;

б)

для конъюнкции![]() (3.8)

(3.8)

т. е. отрицание конъюнкции переменных эквивалентно дизъюнкции отрицаний этих переменных.

Справедливость

выражений (3.7) и (3.8), как и (3.5), докалывается

также путем составления таблиц истинности

для левой и правой частей каждого

выражения и их сравнения на совпадение

для одних и тех же наборов переменных.Из

законов алгебры логики выводится ряд

важных правил, которые полезны при

выполнении эквивалентных преобразований

ПФ.1. Выражения, имеющие всегда

значение 1:![]()

![]() 2.Выражения,

имеющие всегда значение 0:

2.Выражения,

имеющие всегда значение 0:![]()

![]() 3.

Двойное отрицание:

3.

Двойное отрицание: ![]()

4.Повторение:![]()

![]() 5.Склеивание:

5.Склеивание: ![]() .6.Поглощение:

.6.Поглощение: ![]()

Логический элемент И реализует операцию логического умножения (конъюнкции): F = Х1*Х2 или F = Х1^Х2. На выходе ЛЭ И сигнал 1 появится только тогда, когда на всех его входах присутствуют сигналы 1.

Условно-графическое обозначение (УГО), таблица истинности и диаграмма работы ЛЭ И представлены в таблице 1.1. ЛогическоевыражениеF = Х1*Х2илиF = Х1^Х2

|

|

|

Х1 |

Х2 |

F |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

Табл истинности и диагр работы, УГО

Логический элемент ИЛИ реализует операцию логического сложения (дизъюнкции): F = Х1+Х2 или F = Х1٧Х2. На ЛЭ ИЛИ сигнал 1 появится только тогда, когда хотя бы на одном из его входов присутствует сигнал 1.

Логическое выражениеF = Х1+Х2илиF = Х1٧Х2.

|

|

|

Х1 |

Х2 |

F |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Табл истинности и диагр работы, УГО

Логический элемент НЕ реализует функцию логического отрицания (инверсии). Состояние выхода ЛЭ НЕ всегда противоположно состоянию входа.Логическое выражениеF = Х1(инверсия).

|

|

Х1 |

F |

0 |

1 |

1 |

0 |

Логический

элемент И-НЕявляется

комбинацией ЛЭ И и ЛЭ НЕ. На выходе ЛЭ

И-НЕ сигнал уровня 0 будет только в том

случае, когда на обоих его входах

присутствует сигнал уровня 1.Логическое

Логический

элемент И-НЕявляется

комбинацией ЛЭ И и ЛЭ НЕ. На выходе ЛЭ

И-НЕ сигнал уровня 0 будет только в том

случае, когда на обоих его входах

присутствует сигнал уровня 1.Логическое

Выражение |

Х1 |

* |

Х2 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

Х1 |

Х2 |

F |

|

|

|

|

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

0 |

1 |

1 |

|

|

|

|

1 |

0 |

1 |

|

|

|

|

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Логический

элемент ИЛИ-НЕ является

комбинацией ЛЭ ИЛИ и ЛЭ НЕ. На выходе ЛЭ

ИЛИ-НЕ сигнал уровня 1 будет только в

том случае, когда на обоих его входах

присутствует сигнал уровня 0.Логическое

выражение

Логический

элемент ИЛИ-НЕ является

комбинацией ЛЭ ИЛИ и ЛЭ НЕ. На выходе ЛЭ

ИЛИ-НЕ сигнал уровня 1 будет только в

том случае, когда на обоих его входах

присутствует сигнал уровня 0.Логическое

выражение

F= |

Х1 |

+ |

Х2 |

|

|

|

Х1 |

Х2 |

F |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

Основные характеристики логических элементов и параметры, определяемые по ним.

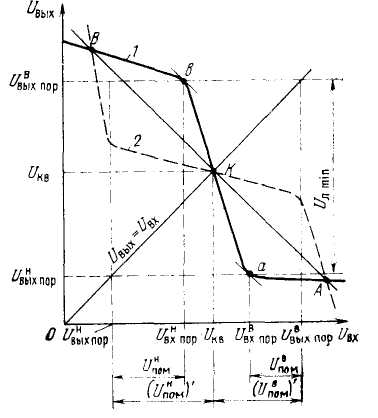

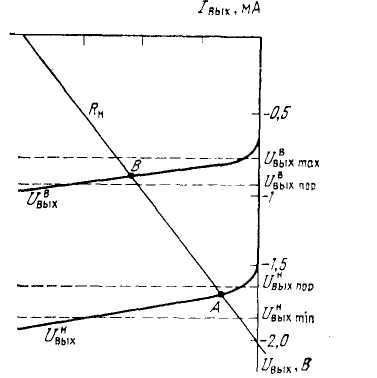

Амплитудная передаточная характеристикаUВЫХ = f(UBX) определяет формирующие св-ва ЛЭ, его помехоустойчивость, амплитуду и уровни стандартного сигнала. Вид хар-ки зависит от типа логич-го эл-та (ЭСЛ, ТТЛ) и может изменяться в определенных пределах в зависимости от разброса пар-в схем, изменений напр-я питания, нагрузки, температуры окружающей среды.Рассмотрим типовую амплитудную передаточную характеристику (АПХ) инвертирующего ЛЭ (рис. 2.1). В статическом состоянии выходной сигнал ЛЭ может находиться либо на верхнем (UB), либо на нижнем (UH) уровне напряжения.

Асимптотический верхний (т. В) и асимптотический нижний (т. А) уровни логических сигналов находятся как точки пересечения АПХ (кривая 1) с ее зеркальным отображением (кривая 2) относительно прямой единичного усиления UВЫХ = UВХ. Выходные пороговые напряжения находят с помощью пороговых точек b и а на характеристике, в которых дифференциальный коэффициент усиления по напряжению KU=-1.

Зоны

статической помехоустойчивости ЛЭ по

нижнему ( )'

и верхнему (

)'

и верхнему ( )'

уровням напряжения в комбинационных

логических цепях определяются

выражениями:

)'

уровням напряжения в комбинационных

логических цепях определяются

выражениями:

где

(

)',

(

)'

характеризуют максимально допустимые

уровни статической помехи на входе ЛЭ

в комбинационных логических цепях;

где

(

)',

(

)'

характеризуют максимально допустимые

уровни статической помехи на входе ЛЭ

в комбинационных логических цепях;

— выходное пороговое напряжение нижнего

уровня;

— выходное пороговое напряжение нижнего

уровня;

- выходное пороговое напряжение верхнего

уровня. Однако из-за наличия схем с

положительной обратной связью в

технической документации на все ИС зоны

статической помехоустойчивости по

входу ограничиваются входными пороговыми

напряжениями:

- выходное пороговое напряжение верхнего

уровня. Однако из-за наличия схем с

положительной обратной связью в

технической документации на все ИС зоны

статической помехоустойчивости по

входу ограничиваются входными пороговыми

напряжениями:

— по нижнему уровню и

— по нижнему уровню и

- по верхнему. Эти пороговые напряжения

называются соответственно пороговым

напряжением зоны переключения (порог

зоны переключения) нижнего уровня и

пороговым напряжением зоны переключения

верхнего уровня. В зоне переключения,

заключенной между пороговыми напряжениями,

работа ЛЭ в статическом режиме запрещается.

- по верхнему. Эти пороговые напряжения

называются соответственно пороговым

напряжением зоны переключения (порог

зоны переключения) нижнего уровня и

пороговым напряжением зоны переключения

верхнего уровня. В зоне переключения,

заключенной между пороговыми напряжениями,

работа ЛЭ в статическом режиме запрещается.

Рис. 2.1. Амплитудная передаточная характеристика инвертирующего ЛЭ

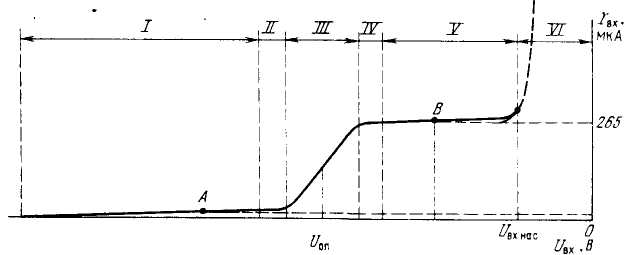

Входная характеристикаIВХ= f (UBX)— зависимость входного тока ЛЭ от входного напряжения определяет нагрузочную способность ЛЭ и режим работы линий связи. На рис. 2.3, 2.4 приведены типовые входные характеристики логических элементов ИС ЭСЛ и ТТЛ. На входной характеристике ЛЭ ЭСЛ можно выделить следующие зоны, соответствующие возможным режимам работы входной цепи ЛЭ: I, V — зоны, определяющие рабочие режимы ЛЭ, т. е. входные токи при входных напряжениях низкого и высокого уровней, при . которых входные цепи имеют большое входное сопротивление (точки А и В соответствуют нижнему и верхнему уровням напряжений ЛЭ серии К500); II и IV — зоны статической помехоустойчивости; III —зона переключения ЛЭ (опорное напряжение UОП , определяемое как среднее напряжение между высоким и низким уровнями, для ЛЭ ЭСЛ серии К500 составляет примерно — 1.3 В; зона ограничивается пороговыми напряжениями и ); VI — зона нерабочих режимов (UВХ НАС — напряжение насыщения входного транзистора — при увеличении входного напряжения входной ток резко увеличивается).

Рис. 2.3. Типовая входная характеристика ЛЭ ЭСЛ

Выходная характеристикаUВЫХ = f (IВЫХ) — завис-ть вых. напр-я ЛЭ от выходного тока нагрузки. Эта хар-ка в совокупности с входной позволяет определить нагрузочную способность ЛЭ, режим его работы и способ согласования переходных процессов в линиях связи.

Так

как в каждом из двух состояний ЛЭ в

активном режиме находятся различные

компоненты схемы, то различают вых.

хар-ки по нижнему и по верхнему

и по верхнему

уровням вых-го напр-я. Точка В на графике

выходной хар-ки ИС ЭСЛ (рис. 2.5) расположена

в рабочей зоне верхнего логического

уровня, точка А — в зоне нижнего уровня.

Для определения рабочих точек А и В на

выходную характеристику накладывают

нагрузочные характеристики (RH).

Входные и выходные характеристики ЛЭ

ТТЛ могут использоваться для оценки

уровня помех, возникающих в линиях связи

при переключении ЛЭ. В частности, для

оценки отражений в длинных линиях связи

используют также нагрузочную характеристику

линии связи.

уровням вых-го напр-я. Точка В на графике

выходной хар-ки ИС ЭСЛ (рис. 2.5) расположена

в рабочей зоне верхнего логического

уровня, точка А — в зоне нижнего уровня.

Для определения рабочих точек А и В на

выходную характеристику накладывают

нагрузочные характеристики (RH).

Входные и выходные характеристики ЛЭ

ТТЛ могут использоваться для оценки

уровня помех, возникающих в линиях связи

при переключении ЛЭ. В частности, для

оценки отражений в длинных линиях связи

используют также нагрузочную характеристику

линии связи.

Рис.

2.5. Типовая выходная характеристика ЛЭ

ЭСЛ

Рис.

2.5. Типовая выходная характеристика ЛЭ

ЭСЛ

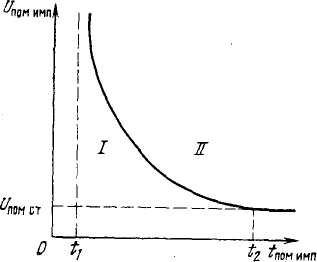

Характеристика импульсной (динамической) помехоустойчивостиUПОМ = f (tПОМ) — зависимость допустимой амплитуды импульсной помехи от ее длительности — необходима для оценки допустимого уровня импульсных помех малой длит-ти.Эта хар-ка зависит от амплитуды, длительности, формы сигнала помехи и скорости переключения ЛЭ. Обычно импульсная помехоустойчивость выше стат-й. Отсутствие в настоящее время достаточно надежных критериев ее оценки при массовом производстве микросхем со значительными технологическими разбросами импульсных параметров и их зависимостью от условий работы не позволяет приводить в технических условиях на ИС допустимую импульсную помехоустойчивость. Наиболее широкое распространение получил метод ее оценки с помощью характеристики, приведенной на рис. 2.7. Зависимость UПОМ ИМП = f (tПОМ ИМП) разделяет области допустимых (I) и недопустимых (II) импульсных помех. При больших длительностях импульсов помехи tПОМ ИМП>t2 динамическая помехоустойчивость приближается к статической. При очень малых длительностях помехи (tПОМ ИМП<t1) ЛЭ нечувствителен к ее амплитуде.

Рис. 2.7. Типовая характеристика импульсной помехоустойчивости ЛЭ

Динамические параметры логических элементов.

Нагрузочная способность.Для управления ЛЭ требуются определенные напряжения и токи. К выходу элемента можно подключить только определенное количество входов. Различают два нагрузочных коэффициента:

входной нагрузочный коэффициент Fi;

коэффициент разветвления по выходу N.

Входной нагрузочный коэффициент Fi = 1, если вход элемента потребляет номинальную мощность.

Под коэффициентом разветвления по выходу понимают количество нормальных входов других элементов, которое может быть подключено к его выходу. Нормальным для стандартных ЛЭ считается коэффициент разветвления N не менее 10.

Помехоустойчивость есть невосприимчивость ЛЭ к действию наложенных на входной сигнал отклонений (помех), величина которых лежит в заданных пределах. Если отклонения наложены на нулевой входной сигнал, то это будет помеха нуля. Если же отклонения наложены на единичный сигнал, то это будет помеха единицы.

Быстродействие ЛЭ при переключении определяется электрической схемой, технологией изготовления и характером нагрузки.

Уровни отсчета напряжений для определения динамических параметров устанавливаются относительно выходных пороговых напряжений «1» и «0», рисунок 1.4.

Основными динамическими параметрами ЛЭ являются задержка распространения сигнала tзд рпри переключении и длительность положительного (нарастающего) и отрицательного (спадающего) фронтов tф выходного сигнала.

Рис.

1.4 – Входной и выходной сигналы

инвертирующего элемента

Рис.

1.4 – Входной и выходной сигналы

инвертирующего элемента

Статические параметры логических элементов.

Статические параметры определяют условия формирования и значения напряжений высокого и низкого уровней на выходе ЛЭ, его нагрузочную способность, потребляемую мощность при заданных напряжениях питания, нагрузке и температуре окружающей среды.

К статическим параметрам ЛЭ относятся:

входные (U0вх, U1вх) и выходные (U0вых, U1вых) напряжения логического «0» и логической «1»;

входные (U0вх пор, U1вх пор) и выходные (U0вых пор, U1вых пор) пороговые напряжения логического «0» и логической «1»;

входные и выходные токи логического «0» и «1» (I0вх, I1вх, I0вых, I1вых);

токи потребления в состоянии логического «0» и «1» (I0пот, I1пот);

потребляемая мощность (Рпот).

Входной ток ЛЭ задается для неблагоприятного режима работы в пределах допустимых температур окружающей среды и напряжения питания как для уровня «0» (I0вх), так и для уровня «1» (I1вх).

Выходные токи (I0вых, I1вых) характеризуют нагрузочную способность ЛЭ. Втекающие токи имеют положительный знак, вытекающие – отрицательный. Помехоустойчивость определяется относительно этих токов. Поэтому увеличение коэффициента разветвления приводит к снижению помехоустойчивости.

Мощность,

потребляемая ЛЭ от источника питания,

определяется как: ,

где

,

где

Ui– напряжение i-го источника питания;

Ii – ток в соответствующей цепи питания.

Если потребляемая мощность зависит от выходного напряжения «0» (Р0пот) или «1» (Р1пот), то в качестве основного параметра используют среднюю потребляемую мощность Рпот = (Р0пот + Р1пот)/2.Для ЛЭ, потребляющих значительную мощность при переключении, средняя потребляемая мощность в технической документации задается в виде зависимости Рпот ср = f(Fимп),где Fимп – частота следования импульсов.