- •Пассивные компоненты электронных устройств: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности.

- •Электронные переходы. Р-п переход. Р-п переход при прямом и обратном смещении. Виды пробоев р-п переходов.

- •Диоды. Выпрямительные диоды. Стабилитроны. Импульсные диоды. Диоды Шотки.

- •Электронные усилители. Понятие, классификация, параметры, характеристики. Усилители постоянного тока. Дифференциальный усилитель. Обратная связь в усилителях.

- •Фильтры: понятие, разновидности, активные фильтры низких и высоких частот, полосовые фильтры.

- •Генераторы, их разновидности. Rc –генераторы.

- •Импульсные устройства. Компаратор. Триггер Шмитта. Мультивибраторы.

- •Цифровые интегральные схемы. Конструктивно-технологическая реализация, сравнение параметров. Семейство ттл-схем. Логические элементы на кмоп-транзисторах.

- •Особенности проектирования цифровых схем. Общие требования к оформлению цифровых схем.

- •Преобразование и упрощение логических выражений. Упрощение логических функций с помощью карт Карно. Частично-определенная функция и ее упрощение.

- •Режимы неиспользуемых входов логических элементов. Режимы неиспользуемых логических элементов, наращивание числа входов логических элементов.

- •Шифраторы и дешифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры.

- •Запоминающие устройства (память). Постоянные (пзу) и оперативные (озу) запоминающие устройства.

- •Масочные пзу

- •Масочные пзу на основе диодной матрицы

- •Масочные пзу на основе матрицы моп-транзисторов

- •Масочные пзу на основе матрицы биполярных транзисторов

- •Статическое озу

Пассивные компоненты электронных устройств: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности.

Резистор – устройство на основе проводника с нормированным постоянным или регулируемым активным сопротивлением, используемое в электрических цепях для обеспечения требуемого распределения токов и напряжениймежду отдельными участками цепи.Основу резистора составляют резистивный элемент, выполненный изспециальных материалов, обладающих исключительно электронным типомпроводимости, получивших название резисторных материалов.В основе классификации резисторов лежат различные признаки: постоянство значения сопротивления, способ создания резистивного слоя, конструктивное исполнение. По постоянству значения сопротивления резисторы различают:

– постоянные – с фиксированным сопротивлением;

– переменные – с изменяющимся сопротивлением;

– специальные – сопротивление зависит от действия внешних факторов.

Постоянные резисторы подразделяются на две группы:

1. Общего назначения

2. Специального назначения, подразделяются на резисторы:

а) прецизионные

б) высокочастотные – обладают малыми собственными емкостями и индуктивностями;

в) высоковольтные

г) высокоомные.

Переменные резисторы подразделяются на подстроечные (сопротивлениеизменяется при регулировке электрических режимов цепи) и регулировочные(сопротивление изменяется во время функционирования аппаратуры).К специальным резисторам относятся:

а) варисторы – сопротивление которых зависит от напряженности электрического поля;

б) терморезисторы – сопротивлениезависит от температуры;

в) фоторезисторы – сопротивление зависитот освещения резистора;

г) магниторезисторы – сопротивлениезависит от магнитного поля.

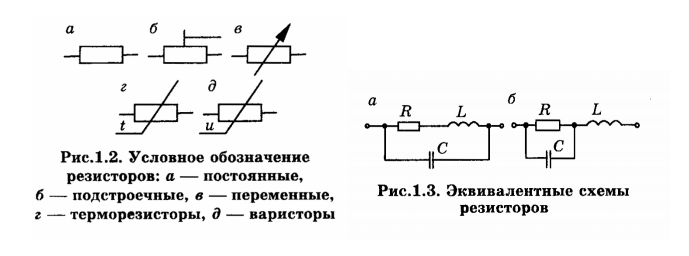

Условное обозначение резисторов:

В зависимости от способа созданияпроводящего резистивного элементарезисторы бывают проволочные и

непроволочные.Резистор, наряду с активнымсопротивлением, обладает эквивалентной емкостью С и индуктивностью L. Номинальная мощность рассеивания резистора обозначается на электрических схемах знаками, помещенными внутри условного графического обозначения резистора (рис. 1.4).

Резисторы изготавливаются наразные номиналы, стандартизованы. Согласно ГОСТ установлено шесть рядов номиналовсопротивлений: E6, E12, E24, E48, E96,E192. В условном обозначении указывается число номинальных значений вданном ряду. Переменные сопротивления имеют ряды номиналов E6, E12, E24.

Собственные шумы резистораимеют две составляющие: тепловую и токовую. Тепловые шумы появля ются вследствие тепловых движений носителей заряда (электронов) в резистивном слое. Напряжение теплового шума не зависит отматериала, а зависит от температуры и сопротивления, и определяется по формуле: U = корень(4kTR∆f), где k – постоянная Больцмана (k = 1,38×10Дж/град); Т – абсолютная темпе-

ратура; R – сопротивление в Ом; ∆f= f2– f1полоса частот в Гц, в которойизмеряется тепловой шум.

Токовый шум имеет непрерывный спектр, а плотность мощности шумазависит от частоты. Принято определять уровень шума на композиционных (объемных) резисторах в полосе частот от f1 = 60 Гц до f2 = 6 кГц, т.е. для двух декад. Напряжение токового шума можно определить через величину номинальной мощности, рассеиваемой резисторомUш=к*корень(Pном*Rном) где k – коэффициент, зависящий от конструкции резистора, свойств резистивного слоя, полосы частот. Уровень токовых шумов оценивается отношениемдействующего значения переменной составляющей напряжения на резисторе к постоянному напряжению на нем U: Dш=Uш/U.Стабильность сопротивления резисторов при действии температуры характеризуется температурным коэффициентом сопротивления: αR= (dR/ dT)*1/ Rотгде Т – температура; R0т – сопротивление при номинальной тем. Основные параметры резисторов: Номинальное сопротивление, Допускаемое отклонение сопротивления от номинальной величины(%), Номинальная мощность рассеивания (Вт), Температурный коэффициент сопротивления, Максимальная температура окружающей среды, Коэффициент старения, Уровень собственных шумов, Разрешающая способность, Шумы вращения, Износоустойчивость, Надежность.

Конденсаторы наравне с резисторами являются наиболее распространенными элементами электронных цепей. Конструктивно конденсатор представляет собой две обкладки, между которыми находится диэлектрик. Электрическиехарактеристики и область применения конденсаторов зависят от типа диэлек-

трика между обкладками. Конденсаторы бывают как постоянной, так и переменной емкости. По способу изменения емкости конденсаторы бывают с механически и электрически управляемой емкостью. В зависимости от типа диэлектрика конденсаторы постоянной емкостибывают: вакуумные, воздушные, с твердым неорганическим диэлектриком(слюдяные, керамические, стеклокерамические, стеклоэмалевые, пленочные, стеклопленочные), с твердым органическим диэлектриком (бумажные, металлобумажные, фторопластовые, полиэтиленфталатные), электролитические(танталовые, титановые, алюминиевые).

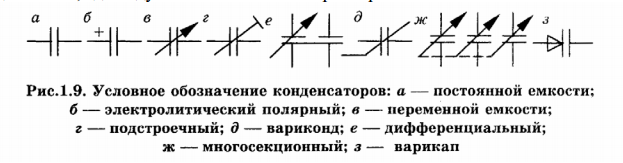

Условно-графическое изображение:

Конденсаторыхарактеризуются номинальной и фактической емкостью. Номинальная емкость Сном указывается заводом-изготовителем, афактическая Сф – определяется при даннойтемпературе и частоте. Допустимоеотклонение емкости задается в процентах: ∆ С= (Cф – Сном)/ Cном*100%. Стабильность конденсатора определяется материалом диэлектрика и конструкцией. Изменение емкости в зависимости от температуры характеризуется температурным коэффициентом емкости (ТКЕ): αс = TKЕ = (dC/dT)*1/Cот.

ТКЕ может быть отрицательным, нулевым и положительным. Для обеспечения нулевого ТКЕ используют последовательное и параллельное соединения нескольких конденсаторов с разным знаком ТКЕ. Стабильность конденсаторов во времени характеризуется коэффициентом старения βc=(dC/ dt)*1/C0

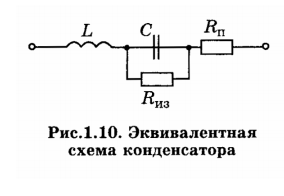

где t – время, C0– значение емкости непосредственно после изготовления. Эквивалентная схема конденсатора: (основная величина С)

Для создания катушек индуктивностииспользуется эффект взаимодействия переменного тока с магнитным полем, наводимым этим током. Коэффициент пропорциональности между переменным напряжением и током с частотой ω является реактивным сопротивления ωL, где L – индуктивность. Для уменьшения габаритов и увеличения индуктивности провод наматывается в виде катушки. При протекании переменного тока через катушку сказывается взаимоиндукция между витками катушки, что приводит к увеличению

индуктивности. Индуктивности классифицируются по различным признакам: наличиеили отсутствие сердечника, однослойные (с шагом и без шага), многослойные (рядовая, универсальная, навал), количество обмоток, рабочая частота и т.д.Индуктивности имеют значительные габариты, поэтому плохо согласу-

ются

с интегральными схемами, применение

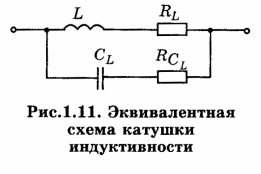

их ограничено. Эквивалентная схема

катушки индуктивности:

Индуктивность катушки может бытьрассчитана по формуле L=L0W2 D*10^-3, [мкГн]. Для однослойной катушки: L0 = f(lн/Dср), где l – длина намотки в см; Dср=Dкар+d – средний диаметр витка (Dкар –

диаметр каркаса, d – диаметр провода); W – количество витков. Для многослойной катушки:

L=f(lн/Dос )и L=f( b/Dос) где Dср – средний диаметр катушки, см; Dос – наружный диаметр катушки, см;b- глубина намотки, см. Добротность определяется отношением реактивного сопротивления к активному сопротивлению: Q = ωL/RL. Значение добротности зависит от частоты.Свойства катушки при изменении температуры характеризуются температурным коэффициентом индуктивности TKL, показывающим относительное изменение индуктивности ∆L/L к интервалу температур, вызвавшему это изменение:

αL= TKL=(∆L/ L)*1/∆T. Изменение индуктивности во времени (старение) характеризуется коэффициентом старения: βL=(∆L/ L)*1/∆t. Для увеличения индуктивности и повышения добротности применяют магнитопроводы с постоянными или регулируемыми параметрами. Дроссели являются одной изразновидностью катушек индуктивности. Они предназначены обеспечить большое сопротивление для переменных токов и малое для постоянных или низкочастотных токов.

Параметры катушек индуктивности:

1. Номинальная индуктивность катушки.

2. Допустимое отклонение индуктивности катушки.

3. Собственная емкость катушки индуктивности.

4. Температурный коэффициент индуктивности катушки αT (TKL).

5. Коэффициент старения βL.

6. Номинальная добротность катушки индуктивности.

Основные свойства и характеристики полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Зонная энергетическая диаграмма. Уровень Ферми. Генерация и рекомбинация носителей. Время жизни и диффузионная длина. Диффузия и дрейф.

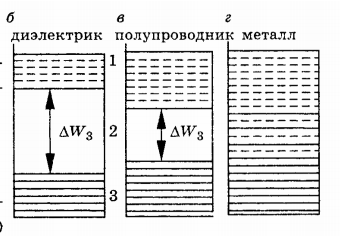

К полупр.относ-я твердые тела, котор. по своим св-м занимают промеж-е полож-е между проводн-ми и диэлектр-ми.Отлич.особ-ю полупр. явл-я сильная зависимость удельного сопр-я от внешн. факторов: темпера-ы, концентрации примесей, действ.света и ионизир-х излуч-й. Кол-во веществ, обладающих полупр-ми св-ми, превыш.кол-во металлов и диэлектриков. Для создан.соврем-хполупр-х приборов в кач-ве исходного мат-ла применяютсяэлементарн.полупр.: германий Ge, кремний Si, селен Se, теллур Te, арсенид галлия GaAs, арсенид индия InAs, фосфидгаллия GaP, карбид кремния SiC.Каждый электрон, входящий в состав атома, обладает определеннойэнергией или занимает определенный энергетический уровень. Структуры атомов различн.эл-в имеют оболочкиполностью заполненные электр. (внутренние) и незаполненные (внешние) оболочки. Электроны внешней оболочки атома называются в а л е н т н ы м и . Взаимн.Притяжен. атомов осуществл. за счет общей пары валентных электронов (ковалентной связи), вращающ-ся по одной орбите вокруг этих атомов(рис. 2.1,а).

Валентн.эл-ны,

как наиб.удал-е от ядра, имеют сним

наиб. слабую связь, и поэтому под

возд.эл-го поля, тепла, света и др. причин

могут отделяться от атома или молекулы

и становиться свободн.Процесс отрыва

и удаления одного или нескольких

электронов от атомаили молекулы

называется и о н и з а ц и е й. Совокупн.

уровней, на каждом из которых могут

находитсяэл-ны, называют р а з р е ш е н

н о й зоной (1,3 на рис. 2.1,б,в).

В энергетич. спектре тв-го тела можно выделить три зоны: заполненная (разрешенная) зона, запрещенная зона и зона проводимости. Р а з р е ш. зона хар-я тем, что все энергетич-еуровни валентных электронов при температуре 0°К заполнены эл-ми. Верхнюю заполненную зону называют валентной. Зона п р о в о д и м о с т ихар-я наличием электронов, облад-х энергией, которая позвол. им освобождаться от связи с атомами и передвигаться внутри твердого тела под действием внешнего возд-я (например электрического поля). З а п р е щ е н н а я зона хар-ся тем, что в ее пределах нет энергетич-х уровней, на котор. могли бы находиться электроны даже в идеальном кристалле.В полупроводниках при температ. отличной от нуля, часть электроновоблад. энергией, достат. для перехода в зону проводимости. Эл-ны в зоне проводимости стан-ся свободными, их концентрация в собственномполупроводнике обозначается ni.Уход электрона из валентн. зоны привод. к разрыву ковал-й связи и образованию в валентной зоне незаполненного (свободного) энергетич. уровня (положительного заряда), назыв-го д ы р к о й , концентрац.кот-х в собств. полупр. обозначается pi. У абсолютно чистого и однородного полупроводника (концентрацияпримесей настолько мала, что не оказывает существенного влияния на удельную проводимость полупроводника) при температуре отличной от 00 К образуются свободные электроны и дырки. Процесс образования пар электрон–дырок называется г е н е р а ц и е й.

После своего появления дырка под действием тепловой энергии совершает хаотическое движение в валентной зоне так же, как электрон в зоне проводимости. При этом возможен процесс захватаэлектронов зоны проводимости дырками валентной зоны. При этом разорванные ковалентные связи восстанавливаются, а носители заряда – электрон и дырка исчезают. Процесс исчезновения пар электрон–дырка называется рекомбинацией. Этот процесс сопровождается выделением энергии, которая идет на нагрев кристаллической решетки и частично излучается во внешнюю среду.Промежуток времени с момента генерации носителя до его исчезновения(рекомбинации) называется в р е м е н е м жизни носителя τ, а расстояние, пройденное носителем заряда за время жизни д и ф ф у з и о н н о й длиной L.

Более строго диффузионная длина определяется как расстояние на котором концентрация носителей уменьшается в e раз (e≈2,7). Диффузионная длина ивремя жизни электронов и дырок связаны между собой соотношениями: Ln =корень(τn* Dn), Lр =Корень(τр*Dр), где Dnи Dp – коэффициенты диффузии электронов и дырок соответственно, τn и τp – время жизни электронов и дырок соответственно.Процесс занятия электронами того или иного энергетического уровня носит вероятностный характер и описывается функцией распределения Ферми–Дирака: F(W)=1/(e^((W-Wf)/kT)+1), где F(W)– функция распределения Ферми, W – энергия свободного электрона; Wf - нергетический уровень Ферми,функция Ферми для которого равна 0,5при температурах, отличных от абсолютного нуля; T – абсолютная температура; k=1,38⋅10Дж/град – постоянная Больцмана.В чистом (собственном) полупроводнике энергетический уровень Ферми Wfi можно определить из соотношения: Wfi=WВ+(∆Wз/2)= Wп-(∆Wз/2), где Wв и Wп – потолок валентной зоны и дно зоны проводимости соответственно.

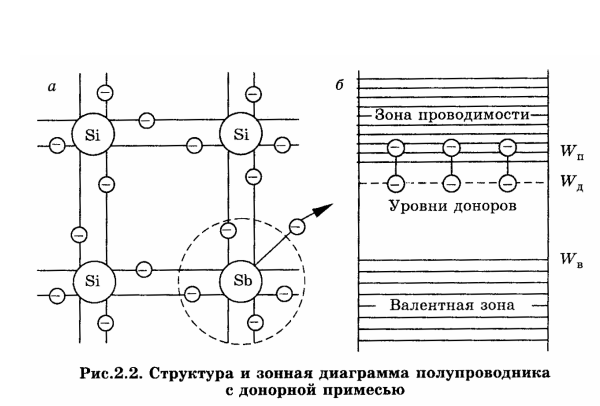

В идеальн. кристалле ток создается равным кол-м электр. и «дырок». Такой тип проводимости назыв.собственной проводимостью полупроводников. При повышении температуры (или освещенности) собственная проводимость проводников увеличивается.На проводимость полупр.больш.влиян. оказывают примеси. Примеси бывают донорные и акцепторные. Допорная примесь — это примесь с большей вал-ю. При добавлен.донорной примеси в полупроводнике образ-я лишние эл-ны. Проводим.станет электронной, а полупроводник называют полупроводником n-типа. Акцепторная примесь — это примесь с меньшей вал-ю. При добавлен.такой примеси в полупр-е образ-я лишнее кол-во «дырок». Проводимость будет «дырочной», а полупроводник называют полупроводником р-типа.

Зонная диаграмма полупр. с донорн примесью: Рис. 2.2.

Мы говорили о силе, с которой эл-е поле действует па эл-ны. В рез-те действ.этой силы и столкновений с ионами решетки эл-ны и дырки двигаются с постоянной средней скор-ю, тем большей, чем больше приложенная сила. Такое движ-е заряженных частиц в эл-м поле называют дрейфом. Однако в полупр-х приборах движ-е носителей тока далеко не всегда является дрейфовым. К рассмотрению другого типа движения заряженных частиц, играющего во многих случаях решающую роль, мы сейчас и переходим. Это диффузия носителей заряда. Выше о диффузии уже упоминалось, когда речь шла о введении примесей в полупроводник. Если в полупр. в некотором месте образуется избыток носителей зарядов, т. е. концентрация их больше равновесной, то в рез-те теплового движения носители заряда постепенно распределяются по всему полупроводнику, так что концентрация их в среднем всюду оказ-я одинак. Это движение и называют диффузией.