- •1. Исходные данные

- •2. Параметры схемы замещения.

- •3. Проверка пуска асинхронного электродвигателя э1

- •4. Определение сопротивления реактора для пуска электродвигателя э2.

- •5. Проверка правильности выбора сдвоенного реактора по условию разгона асинхронного двигателя э3

- •6. Определение возможности группового самозапуска

- •7. Определение возможности выпадения из синхронизма и вхождения в синхронизм синхронного электродвигателя.

- •8. Определение возможности группового самозапуска всех двигателей секции 2.

2. Параметры схемы замещения.

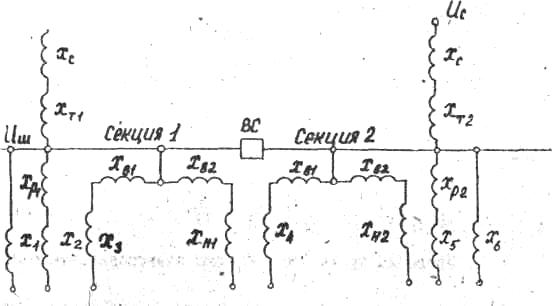

2.1. Для проведения расчетов необходимо составить схему замещения. Следует учесть, что при расчетах переходных пусковых процессов в схемах с напряжением выше 1 кВ активными сопротивлениями можно пренебречь, и тогда схема замещения примет вид, изображенный на рис.З.

Рис. 3. Схема замещения

Расчет производится в относительных единицах. Если за базисные значения принять SБ – базисную мощность (например, 100 MBА) и UБ – базисное напряжение (например 6 кВ), то сопротивление схемы замещения в относительных базисных единицах определяется:

2.2. Для системы:

хс = SБ / Sc = 100 / 250 = 0,4 МВА / МВА (1)

2.3. Для трансформаторов:

хТ1 = хТ2 = (ек / 100)* (SБ / SТ)*(UТ / UБ)2 (2)

хТ1 = хТ2 = (10,5/100)*(100/25)*(6,3/6)2 = 0,46

2.4. Для каждой ветви сдвоенных реакторов

х0,5 = [ х (%) / 100 ] * [ IБ*UР ] / [IР*UБ] , (3)

где

IБ = SБ / (√3 * UБ) = 100 / (√3 * 6) = 9,62 кА =>

х0,5 = 0,5(4/100)*(9,62*6)/(0,6*6) = 0,32

2.5. Для электродвигателей при пуске:

х1 … х6 = (1/Is=1)*(SБ/SД)*(UД / UБ)2 (4)

где Is=1 - кратность пускового тока при s = 1; а также:

SД = PД / (соs φ * ηД), МВА

то есть

S1 = S6 = 3,2 / (0,9 * 0,96) = 3,70 МВА,

S2 = S3 = S5 = 3,2 / (0,9 * 0,96) = 3,70 МВА

S4 = 3,5 / (0,90 * 0,97) = 4,01 МВА.

Следовательно:

х1 = х6 = х2 = х3 = х5 = (1/6)*(100/3,7)*(6/6)2 = 4,5

х4 = (1/6,5)*(100/4,01)*(6/6)2 = 3,84

2.6. Для электродвигателей при номинальном режиме

хДном = (SБ / РД ) * (ηД / tg φ) * (U Д / U Б)2 ; (5)

х1ном = х6ном = (100/3,2)*(0,96/0,484)*(6/6)2 = 61,94

х2ном = х3ном = х5ном = (100/3,2)*(0,96/0,484)*(6/6)2 = 61,94

х4 ном = (100/6)*(0,97/0,9)*(6/6)2 = 57,22

2.7. Для нагрузки вторых ветвей реакторов

хн1 = х н2 = ( SБ / РН )* ( ηН / tg φН ) (U Н / U Б )2 (6)

хн1 = х н2 = (100/4)*(0,9/0,68)*(6/6)2 = 33,33

3. Проверка пуска асинхронного электродвигателя э1

3.1. Чтобы определить остаточное напряжение на шинах первой секции Uшо при пуске асинхронного электродвигателя Э1, следует обратиться к схеме замещения, изображенной на рис. 4, составленной для нормального режима остальной нагрузки. Сопротивления ветвей сдвоенного реактора в нормальном режиме равны, так как нагрузка их практически одинакова.

3.2. Поэтому:

хв1 = хв2 = (1 - kc) * x0,5 (7)

хв1 = хв2 = (1 - 0,5) * 0,64 = 0,32

3.3. Тогда общее сопротивление сдвоенного реактора:

хрс = (хв1 + х3ном )*(хв2 + хн1 ) / (хв1 + х3ном )+( хв2 + хн1) (8)

хрс = (0,32+21,33)*(0,32+66,67) / (0,32+21,33)+(0,32+66,67) = 16,36

Рис. 4. Схема замещения для проверки пуска асинхронного двигателя Э1

3.4. Эквивалентное реактивное сопротивление нагрузки, подключенной к трансформатору:

хэн = х2ном * хрс / (х2 ном + хрс) (9)

хэн = 21,33 * 16,36 / (21,33 + 16,36) = 9,26

3.5. При пуске электродвигателя общее сопротивление, включенное на трансформатор:

х 1∑ = х1 * хэн / (х1 + хэн) (10)

х 1∑ = 11,52 * 9,26 / (11,52 + 9,26) = 5,13

3.6. Остаточное напряжение на шинах при пуске электродвигателя:

Uшо = х1∑ * Uс / (хс + хт1 + х 1∑),

где

Uс = Uс (кВ) / UБ * kт = 115/6 * 6,3/115 = 1,05 о.е. (11)

Таким образом:

Uшо = 5,13 * 1,05 / (0,5 + 0,46 +5,13) = 0,88

3.7. Условие по величине снижения напряжения соблюдается, так как 0,88 > 0,85.

3.8. Величина пускового момента электродвигателя:

mпкск = mэо (n = 0) U2ш o (12)

и по условию его трогания и разгона должно быть

mпкск ≥ 1,1 mн (n = 0) , (13)

где m э о (n = 0) и m н (n = 0) соответственно моменты на валу электродвигателя и насоса для n = 0.

Из графиков на рис. 2 находим:

m э о (n = 0) = 0,7; m н (n = 0) = 0,1.

Следовательно:

mпуск = 0,7 * 0,882 = 0,55 => 0,55 / 0,1 = 5,5

Следовательно, разгон электродвигателя можно считать обеспеченным, так как его пусковой момент превышает момент сопротивления более чем на 10%.

3.8. Быстрота разгона электродвигателя зависит от механической постоянной времени:

Тэ = GD2∑ * n2э ном / (364 Рэ * 103), с (14)

где GD2∑ = GD2э + GD2м - суммарный маховой момент электродвигателя и приводного механизма; Рэ (МВт) , n2э ном (об/мин) - номинальные мощность и частота вращения электродвигателя.

Так как GD2м = 0,8 * GD2э => GD2∑ = 0,14 + 0,8 * 0,14 = 0,25 =>

Тэ = 0,25 * 30002 / (364 * 1,25* 103) = 4,98 с.

3.9. Расчет движения ротора электродвигателя методом последовательных интервалов.

Принимаем интервал времени Δt = 2 c. Приращение скорости двигателя в первом и последующем интервалах времени с момента его включения

Δnq = (Δmq / Тэ ) * Δtq (15)

и частота вращения

nq = nq -1 + Δnq , (16)

где Δmq = mэа(U) - mн - избыточный момент на валу электродвигателя при снижении напряжения на шинах при его пуске.

Для определения избыточного момента Δmq в каждом расчетном интервале времени нанесём на рис.2 график mэа(U), вычисленный для найденного значения остаточного напряжения по формуле

mэа(U) = mэа * U2ш0 (17)

Для первого интервала времени приращение частоты вращения определяется по формуле (15):

Δn1 = (Δm1 / Тэ ) Δt1

и частота вращения двигателя по формуле (16)

n1 = n0 + Δn1 = 0 + Δn1 .

Δm1 = mэа(U) - m н определяется по графикам (рис. 2) для n = 0 (s = 1).

Для второго интервала времени для n1 по графикам рис.2 определяются mэа(U) и m н и вычисляется Δm2 . Затем определяется приращение частоты вращения во втором интервале

Δn2 = (Δm2 / Тэ ) Δt2

и частота вращения во втором интервале

n1 = n1 + Δn2 и т.д. до частоты вращения, соответствующей точке пересечения механической характеристики электродвигателя графика момента сопротивления нагрузки.

Результаты расчета сводим в таблицу (табл. 3)

Таблица 3

Номер интервала |

Интервал |

Время |

Момент электро- двигателя |

Момент сопро- тивления |

Момент избыточ-ный |

Приращение частоты вращения |

Частота вращения |

q |

Δtq ,c |

tq ,c |

mэq |

mнq |

Δm q = mэq-mнq |

Δnq = (Δmq/Тэ)*Δtq |

nq = nq-1 + Δnq |

1 |

2 |

2 |

0,55 |

0,10 |

0,45 |

0,18 |

0,18 |

2 |

2 |

4 |

0,57 |

0,15 |

0,42 |

0,17 |

0,35 |

3 |

2 |

6 |

0,63 |

0,27 |

0,36 |

0,14 |

0,49 |

4 |

2 |

8 |

0,70 |

0,40 |

0,30 |

0,12 |

0,61 |

5 |

2 |

10 |

0,82 |

0,50 |

0,32 |

0,13 |

0,74 |

6 |

1 |

11 |

1,06 |

0,65 |

0,41 |

0,08 |

0,82 |

7 |

1 |

12 |

1,25 |

0,75 |

0,50 |

0,10 |

0,92 |

8 |

0,5 |

12,5 |

1,72 |

0,90 |

0,82 |

0,08 |

1,00 |

3.10. По результатам расчета построим график разгона электродвигателя, по которому определяется время его разгона до скорости, близкой к номинальной (рис.5).

Рисунок 5. График разгона электродвигателя.