- •Введение

- •Глава I клиническое обследование

- •Глава II

- •Сегмента по Gerlach; б — изучение соотношения боковых зубов верхней и нижней челюсти по схеме.

- •А_гнатограф Simon; б — срезающая решетка на сим- метрографе Korkhaus для получения кривой неба в сагит- тальном направлении.

- •Глава III

- •Глава IV

- •Нограмма, полученная с помощью панора микса.

- •Глава V

- •Глава VI

- •Глава VII

- •Заключение

- •84X108/32 6,25 печ. Л. (условных 10,50 л.) 10,82 уч.-изд. Л. Бум. Тип. № 2.

Глава VI

КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эти методы исследования основаны на закономерностях строения лицевого и мозгового черепа, пропорциональности 'соотношения разных отделов головы и отношении их к оп- ределенным плоскостям. Целью исследований является вы- яснение связи аномалий (деформаций) зубо-челюстной си- стемы с лицом, головой живого человека. Эта связь изу- чается на гнатостатических моделях челюстей, на лице па- циента, на фотографиях лица и на телерентгенограммах.

КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ

Angle (1908) в своем тру- де «Лечение аномалий ок- клюзии зубов» в разделе «Искусство и лицо» писал об эстетике лица и предло- жил «линию гармонии», ко- торая при нормальной ок- клюзии и удовлетворитель- ном профиле должна касать- ся точек nasion, subnasale и gnathion (рис. 43). Эта ли- ния не нашла практического применения, так как ее нельзя использовать для дифференциальной диагно- стики. Case обратил внима- ние на то, что неправильно-

сти зубо-челюстной систе- мы отражаются на лице пациента. Изучение про- филя на особо приготов- ленных масках лица по его методике сложно для практиков. Измерения уг- лов лицевого скелета по предложению Camper также не оказались прак- тичными.

Первый успешный шаг для решения этой пробле- мы был сделан голланд- ским ученым van Loon в 1916 г. Он вмонтировал модели челюстей в маску лица, ориентируясь по взаимно перпендикуляр- ным плоскостям, чтобы определить отношение зу- бо-челюстной системы к костям лицевого и мозго- вого черепа. Для диагно- стических целей автор фиксировал модель-маску в середине так называемо- го куба-череподержателя (tubus craniophorus)

(рис. 44, А, Б), который представляет собой куб с прозрачными стенками и металлическими гранями, расположенными перпен- дикулярно, соответствен- но системе координации трех плоскостей. Модель- маску van Loon закреплял в кубе с таким расчетом, чтобы направление гори- зонтальной плоскости сов- падало с верхней поверх- ностью куба. По осталь- ным взаимно перпендику-

83

Рис. 45. Плоскости, определяемые на черепе (А) и на лице пациен- та (Б).

1 — срединно-сагиттальная плоскость; 2 — ухо-глазничная, или франкфуртская горизонталь; 3 — фронтальная, или орбитальная, плоскость.

Методика van Loon хотя и имела своих последователей (Evy, Dewey, Oliver), однако из-за сложности в практику не вошла.

Дальнейшей разработкой кефалометрического метода явилось предложение Simon (1919—1921). При помощи аппарата гнатостата, состоящего из лицевой дуги, соединен- ной с ложкой и имеющей четыре перемещающиеся стрелки, он изготовлял модели, ориентируясь по плоскостям черепа. Кроме двух плоскостей, примененных van Loon, он включил третью — фронтальную.

Плоскости черепа и лица*следующие (рис. 45, А, Б).

1. Срединно-сагиттальная плоскость проходит между центральными резцами, через- шов твердого неба, середину носа и делит лицо на две половины — правую и левую. Ее называют еще плоскостью raphe-mediana.

84

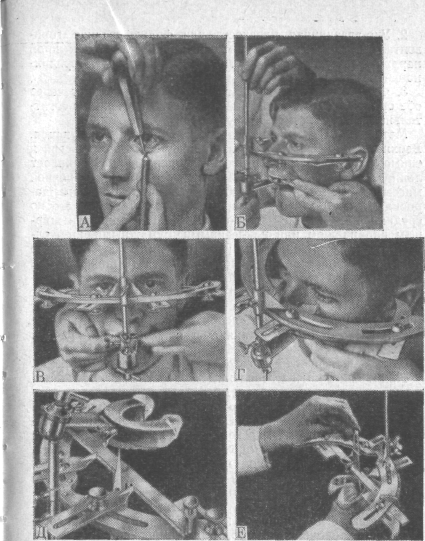

Рис. 46. Методика применения гнатостата Simon на пациенте.

А — отметка орбитальной точки; Б — установка гнатостата: В — гнатостат уста- новлен на лице; Г — установка перемещающихся стрелок: Д — гнатостат со слеп- ком; Е — определение орбитальной плоскости на поверхности слепка.

Ухо-глазничная плоскость, или франкфуртская гори- зонталь, проходит через орбитальную точку и верхний край наружного слухового отверстия перпендикулярно к средин- но-сагиттальной плоскости.

Фронтальная, или орбитальная, плоскость идет через обе орбитальные точки перпендикулярно к срединно-сагит- тальной плоскости и франкфуртской горизонтали.

Методика применения гнатостата Simon следующая. Верхнюю оттискную ложку заполняют слепочной массой и снимают оттиск. Вспомогательный персонал удерживает ложку в таком положении. После затвердевания слепочной массы ручку ложки скрепляют со стержнем, имеющим ша- ровидный сустав; это дает возможность установить его по срединно-сагиттальной плоскости. На лице пациента жир- ным карандашом или наклеенными бумажными кружоч- ками отмечают точки tragia и orbitale и надевают лицевую дугу на уровне ухо-глазничной плоскости (франкфуртской горизонтали). Перемещающиеся стрелки точно устанавли- ваются на точки tragia и orbitale. Лицевую дугу закрепляют при правильном положении стрелок. После этого гнатостат соединяют ручкой ложки, слепок вынимают изо рта и обе части затем опять соединяют в прежнем соотношении (рис. 46).

Дальнейшая работа происходит в лаборатории (рис. 47).

Таким способом изготовленные гнатостатические модели имеют следующие особенности: 1) верхняя цокольная по- верхность верхней модели соответствует франкфуртской горизонтали; 2) параллельна ей и нижняя поверхность мо- дели нижней челюсти. Расстояние между ними равно 8 см; 3) задние поверхности моделей соответствуют плоскости, параллельной орбитальной плоскости, которая находится на расстоянии 4 см от нее; 4) срединные перпендикулярные выступы на цоколях верхней и нижней модели соответст- вуют срединно-сагиттальной плоскости; 5) перпендикуляр- ные боковые выступы справа и слева на обоих цоколях соот- ветствуют расположению орбитальной плоскости.

Гнатостатические модели вычерчивают и изучают при помощи симметрографа. При сопоставлении гнатостатиче- ских моделей с обычными видно, что окклюзионная кривая на них проходит неодинаково. На гнатостатических моделях она снижается кпереди, т. е. идет с наклоном по отношению к франкфуртской горизонтали (рис. 48, А, Б).

Simon обращал особое внимание на положение верхних клыков по отношению к фронтальной плоскости. Он считал,

Рис. 47. Методика изготовления гнатостатической моде- ли по Simon.

А — установка иголок на небном шве; Б — установка задней иглы на отмеченной орбитальной плоскости; В — закрепление кюветного бруска; Г — отливка верхнего слепка; Д—модели верхней и нижней челюсти в кювете перед отливкой нижнего цоколя; Е — готовые гнатостатические модели.

что эта плоскость при правильном расположении верхней I челюсти в черепе проходит через две средние четверти верх- него клыка. Если_гщ|ош£1альном прикусе верхний клык на- ходится перед фронтальной плоскостью, это значит, что верхняя челюсть или ее зубной ряд выступает слишком впе- .( ред, а нижняя челюсть расположена правильно в черепе. Лечение в таких—случаях должно проводиться только на

Медиальные |

измерительные точки на |

Г -а блица 5 черепе и на лице |

|

Точки костной основы (краниометрические) |

Точки мягких тканей (кефалометрия? ские) |

Trichion (tr) |

— |

Точка передней грани- цы волосистой части лба на срединно-сагиттальной плоскости (Korkhaus) |

Ophryon (on) |

Точка перекрещивания срединно-сагиттальной плоскости с линией, про- веденной горизонтально через точку самой узкой части лба и проходящей через лобную кость |

Точка перекрещивания линии, проходящей через верхний край бровей со срединно-сагиттальной плоскостью (несколько выше glabella) |

Glabella (g) |

Наиболее выступаюша лба по срединно-сагит корня носа и между бр |

я точка на нижней части тальной плоскости выше эвями |

Nasion (n) |

Точка перекрещивания sutura nasofrontalis со срединно-сагиттальной плоскостью (корень носа) |

Точка корня носа, ко- торую пересекает сре- динно-сагиттальная пло- скость и которая может быть определена на че- ловеке путем пальпа- ции sutura nasofrontalis. Schwarz характеризует эту точку как наиболее выраженное углубление между лбом и носом |

Нижние точки носа: 1 ) subnasale (sn) |

— |

Точка перехода ниж- ней части носа в верх- нюю губу |

2) subspinale (ss) |

Точка на срединно-са- гиттальной плоскости, где нижний передний край spina nasalis anterior пе- реходит в переднюю стен- ку верхнего альвеолярно- го отростка |

|

3) nasospinale (ns) |

Самая глубокая точка нижнего края aperture piriformis, которая прое- цируется на срединно-са гиттальной плоскости |

— |

4) spina nasalis (sp) (no Luschan) |

Точка на вершине spins nasalis anterior |

. 89 |

|

Точки костной основы (краниометрические) |

Точки мягких тканей (кефалометрические) |

5) pronasale (prn) Labiale superius (es) Prosthion (pr) Stomion (sto) Labiale inferius (H) . Infradentale (id) Supramentale (spm) Pogonion (pg) Gnathion (gn) Opisthokranion (op) Basion (ba) Gonion (go) |

Наиболее выступай: щая вперед точка на пе реднем крае верхней че люсти по средиино-сагит тальной плоскости меж ду центральными рез цами Точка между нижнт где срединно-сагитталы передний край альвеол! Наиболее выступаю- щая точка костного под- бородка Наиболее нижняя точ- ка нижней челюсти по срединно-сагиттальной плоскости (Korkhaus) Наиболее выступающа срединно-сагиттальной г Точка на переднем крае ioramen magnum по сре- динно-сагитталпной пло- скости Наиболее нижняя и к. угла нижней челюсти |

Наиболее выступаю- щая вперед точка кончи- ка носа при установле- нии головы по франк- фуртской горизонтали Наиболее выступаю- щая точка верхней губы Точка на нижнем крае - десны верхней челюсти, - которая расположена - наиболее низко между - центральными резцами - по срединно-сагиттальной плоскости (на 1 мм глуб- же, чем краниометриче- ская точка prosthion) Точка пересечения ли- нии смыкания губ со сре- динно-сагиттальной пло- скостью Наиболее выступаю- щая точка нижней губы ш центральными резцами, 1ая плоскость пересекает ipnoro отростка Точка на sulcus labio- mentalis по срединно-са- гиттальной плоскости Нижняя точка подбо- родка, соответствующая костному gnathion (Schwarz) я кзади точка затылка на лоскости !ади расположенная точка |

90

КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЦА ПАЦИЕНТА

Антропологические точки и измерения черепа и лица. Для

того чтобы изучить лицо пациента и провести на нем раз- личные измерения, необходимо знать расположение основ- ных антропологических точек на черепе (краниометриче- ских) и на лице (кефалометрических).

Различают срединные (медиальные) и боковые (лате- ральные) точки черепа и лица (рис. 49, А, Б; табл. 9, 10, 11). Срединные (медиальные) точки располагаются соответст-

Рис. 49. Расположение медиальных и латеральных измерительных точек. А — на фасе; Б — на профиле черепа и лица (обозначения по Martin).

венно срединно-сагиттальной плоскости на линии, которая начинается от границы волосистой части лба, переходит на профиль лица и кончается точками basion и opisthokranion.

Симметрично в обе стороны от этой срединной линии рас- полагаются боковые, или латеральные, точки.

Определение сагиттального развития различных частей лицевого скелета проводят путем проведения соответствую- щих радиусов на черепе и на лице пациента (табл. 12, 13). На черепе задней точкой радиуса берутся basion или Ыро- rion (точка на середине расстояния между Ро), а на лице чаще всего используют середину наружного слухового про- хода. Korkhaus считает целесообразным пользоваться битра- гиальной точкой (точка на середине линии, соединяющей

91

Латеральн! |

>ie измерительные точки на |

черепе и на лице |

|

Точки костной основы (краниометрические) |

Точки мягких тканей (Кефалометрические) |

Orbitale (or) Zygion (zy) Точки ушей: 1) tragion (t) 2) auriculare (au) 3) porion (po) Bregma (b) Vertex (v) Lambda (1) Eurybh (eu) Cheilion (ch) |

Самая глубокая точка нижнего края глазницы Наиболее выступающ вой дуги Точка, располагающая- ся на корне скулового отростка височной кости над серединой porus acusticus externus Точка, находящаяся на середине верхнего края porus acusticus exter- nus Точка в месте схожде- ния стреловидного и ве- нечного швов Наиболее высоко рас- положенная в срединной плоскости точка черепа, ориентированного во FH Точка на пересечении ламбдовидного и стрело- видного швов Латерально выступающ; ке черепа или головы |

Самая глубокая точка нижнего края глазницы, которая легко пальпиру- ется на лице. По Simon: точка нижнего края глаз- ницы ниже зрачка при открытых и смотрящих вперед глазах По Schwarz: точка, располагающаяся по ши- рине глазной щели ниже зрачка при открытых и смотрящих вперед главах ая кнаружи точка скуло- Точка на верхнем крае козелка уха (tragus) ш точка на боковой стен- Точка угла рта: пере- ход красной каймы верхней губы в нижнюю |

92

Антропологи' |

1еские измерения на че| |

Таблица 11 >епе и на лице |

|

Краниометрические измерения |

Кефалометрические измерения |

Самая длинная часть мозгового чере- па (кран.) или голо- вы (кеф.) Самая широкая часть мозгового чере- па (кран.) или голо- вы (кеф.) Биаурикулярная ши- рина Ширина лица на уровне скуловых дуг Ширина лица на уровне углов нижней челюсти Ширина носа Ширина ротовой щели Физиономическая высота лица Морфологическая высота лица Физиономическая высота верхней части лица Морфологическа я высота верхней части лица Высота носа Глубина носа Высота лба Высота верхней гу бы Высота нижней гу бы Высота красной каймы губ Высота нижней ча сти лица |

Прямолинейное рас opisthokranion Прямолинейное рас гуа, которое идет пер сагиттальной плоское Прямолинейное рас- стояние между обеи- ми auricularia Прямолинейное ра zygia Прямолинейное р< gonia Прямолинейное ра gnathion Прямолинейное ра prosthion |

стояние между glabella и стояние между обеими lu- пендикулярно к срединно- ти сстояние между обеими 1сстояние между обеими Расстояние между обе- ими боковыми точками крыльев носа Прямолинейное рассто- яние между обеими chei- lia Прямолинейное рассто- яние между trichion и gnathion сстояние между nasion и Прямо • мнейное рассто- яние ?..ежду nasion и stomion сстояние между nasion и Расстояние между na- sion и subnasale Расстояние между sub- nasale и pronasale Расстояние между tri- chion и nastorf Расстояние между sub- nasale и stomion Расстояние между sup* ramentale и stomion Расстояние между 1а- biale superior и labiale inferior Расстояние между gna- thion и stomion |

93

1 а о л и ц a it Радиусы, устанавливаемые на черепе и на лице |

Краниометрические Кефалометрические измерения измерения |

Радиус лба Расстояние между Проекционное расстоя- basion (biporion) и ние glabella от оси ушей glabella Верхний радиус но- Расстояние между Расстояние между би- са basion (biporion) и грагиальной точкой и па- nasion sion Нижний радиус но- Расстояние между Расстояние между би- са basion (biporion) и трагиальной точкой и subnasale subnasale Альвеолярный pa- Расстояние межд> Расстояние между би- диус basion (biporion) и грагиальной точкой и prosthion prosthion Радиус подбородка Расстояние между Расстояние между би- basion (biporion) и грагиальной точкой и gnathion gnathion |

Таблица 13 Углы, измеряемые на черепе и на лице |

Краниометрические Кефалометрические измерения измерения |

Общий угол профи- Образован линией, параллельной ухо-глаз- ля (кран.) или угол ничной плоскости (FH), и линией, соединяю- верхней части лица щей точки nasion с prosthion (кеф.) Камперовский угол Образован линия- лица ми, идущими от слу- хового прохода к sub- nasale и от subnasale к ophryon Угол профиля носа Образуется линией проходящей от nasion к nasospinale, и линией, па- раллельной ухо-глазнич- ной плоскости (FH) Альвеолярный про- Образован линией от фильный угол nasospinale к prosthion и линией, параллельной ухо-глазничной плоскости Угол наклона зубов Образован линией, иду- щей от prosthion к режу- . щим краям верхних цент- ральных резцов, и линией, параллельной ухо-глаз- ничной плоскости 94 |

|

|

Продолжение |

|

Краниометрические измерения |

Кефалометрические измерения |

Угол нижней челю- сти Угол профиля ниж- ней челюсти Sphenoidal угол (Welcher) |

Образован линиями, проходящими по задней поверхности восходящей ветви и по нижнему краю тела нижней челюсти Образован линией, иду- щей от infradentale к ро- gonion, и линией, парал- лельной ухо-глазничной плоскости Угол наклона базиса черепа образован линия- ми, идущими от nasion к sphenoidale и от basion к sphenoidale |

Модификация Ког- khaus: этот угол об- разован линиями, сое- диняющими точки na- sion с sphenoidale и tragion с sphenoidale |

обе точки tragia) как задней точкой для данных измерений.

Korkhaus (1939) отмечает, что с давних пор ортодонты применяли различные методы антропологии для своих ис- следований и измеряли углы на черепе и на лице пациента (рис. 50, табл. 13).

Угол, образуемый перекрещиванием линий, идущих от на- ружного слухового прихода к subnasale и от ophryon к sub- nasale, использовал голландский анатом Camper для фи- зиономического изучения лица и определения расовых осо- бенностей лицевого скелета. Он был назван камперовским углом лица. С величиной данного угла связывали степень развития мозгового и лицевого черепа. Чем меньше угол, тем больше выступает вперед гнатическая часть лица, а.тем самым и лицевой скелет по отношению к мозговому черепу (прогнатия). Угол всего профиля, который образует линия, параллельная франкфуртской горизонтали, и линия, соеди- няющая точку nasion с точкой prosthion, дает представление о расположении челюстного аппарата в черепе. Martin при- водит следующие величины этого угла.

Гиперпрогнатия (hyperprognath.) x—69,9°

Прогнатия (prognath.) 70,0-79,9°

Мезогнатия (nvesognath.) 80.0—84,9°

Ортогнагия (orthognath) 85,0—92,9°

Гиперортогнатия (hyperorthognath.) 93,0—х°

95

Измерения углов лица имеют большее значение для диа- гностики рас, чем в ортодонтии (они не могут объяснить морфологических особенностей строения лица и мозгового черепа).

Для изучения развития лица и черепа, установления связи между ними и аномалиями прикуса на черепах опре-

Рис. 50. Профиль черепа и лица с обозначен- ными углами по Martin.

а—угол всего профиля; b — камперовский угол ли- ца; с — угол профиля носа; d — альвеолярный про- фильный угол; е — угол наклона зубов; [ — угол ниж- ней челюсти; g —угол профиля нижней челюсти.

делялись расстояния между отдельными антропологически- ми точками и точкой basion. Найденная связь изображалась на профильных диаграммах (рис. 51, А, Б). Такие диа- граммы не были приемлемы для ортодонтической практики, так как они строились на основании краниометрических данных, учитывающих точку basion (ее на человеке трудно определить). В дальнейшем для кефалометрических изме- рений на человеке вместо точки basion была взята битра- гиальная точка и соответственно ей выводились проекцион- ные линии и треугольники (рис. 51, В, Г).

Более наглядное сравнение аномалии с биометрической нормой дает сеточный метод, который de Coster заимство-

96

вал из кристаллографии и ввел в ОртоДонтию. Сравнивают сагиттальную диаграмму аномалийного прикуса с нормаль- ной диаграммой. Последнюю составляют на основании

средних данных измерений большого количества людей (одного возраста, пола, расы и конституции) с нормальным соотношением зубных рядов. Эту диаграмму автор вмон- тировал в сеточное изображение, в котором нити идут пер- пендикулярно одни к другим (рис. 52, А, Б). На диаграм- мах пациентов с аномалиями прикуса направление нитей изменяется. Таким образом, по искривлению сетки можно судить о характере и локализации отклонения.

97

N

98

ответственно этому различают четыре типа лица: церебраль- ный, респираторный, дигестивный и мышечный (рис. 53). Церебральный тип характеризуется сильным развитием моз- гового черепа. Вследствие высокого и широкого лба лицо приобретает пирамидальную (коническую) форму с основа-

Исследования, проведенные различными авторами, пока- зали, что нет чистых типов лица, а в большинстве случаев встречаются сочетания нескольких. Различия устанавли- ваются лишь на основании преобладания того или другого признака. Чаще всего лицо человека определяется как квадратное, коническое и обратноконическое в зависимости

нием кверху. Мимика концентрируется в лобном отделе и вокруг глаз. Респираторному типу свойственно развитие ды- хательного аппарата и средней части лица; лицо имеет ром- бовидную форму, скулы несколько выступают. При диге- стивном типе верхняя и нижняя челюсти мощные, сильно развиты жевательные мышцы. Из-за резкого развития ниж; ней части лица, узкого и низкого лба лицо имеет форму трапеции (обратноконическое). Мимика концентрируется в нижней ее части. Верхняя и нижняя части лица мышеч- ного типа почти равны, лицо квадратной формы.

100

от соотношения ширины между углами нижней челюсти и между передними участками трагусов. Gysi и Williams раз- личают три типа лица: квадратное, треугольное и овальное. Эти типы лица имеют ряд подтипов.

В. Ю. Курляндский (1958) описывает способ определения типа лица на человеке: в области трагусов и углов нижней челюсти плотно прижимают линейки справа и слева. Если линейки устанавливаются параллельно, говорят о квадрат- ном типе лица, если сходятся книзу •— о коническом, если кверху — об обратноконическом.

Наши измерения, проведенные по данной методике у 135 пациентов с различными аномалиями зубо-челюстной системы, показали, что большинство из них имело кониче- ский тип лица и лишь 18—-квадратный. Это дает возмож- ность полагать, что какой-либо тип лица не является харак- терным для определенной аномалии прикуса.

Измерение частей лица. В антропологии различают моз- говой и лицевой череп. Высоту лицевого черепа определяет

101

точка на середине основания носа — nasion и точка gnat- hion, расположенная на нижнем крае нижней челюсти по срединно-сагиттальной плоскости. Точка nasospinale, рас- положенная у нижнего края apertura piriformis и находя- щаяся у основания spina nasalis anterior, делит лицевой череп на верхний и нижний (рис. 54, А). Эти точки лице- вого черепа могут быть перенесены на лицо.

В ортопедической клинике принято деление лица в соот- ветствии с его строением на три части: верхняя часть начи- нается от границы волосистой части лба до середины линии надбровных дуг, средняя — от середины линии надбровных дуг до нижних краев крыльев носа, а нижняя — от нижних краев крыльев носа до нижней части подбородка (рис. 54, Б). Только средняя часть лица имеет относительно ста- бильные точки, нижняя зависит от высоты прикуса, верх- няя — от сохранности волос на голове.

Для измерения частей лица применяют циркули или мил- лиметровые линейки. Такие измерения полезно проводить у пациентов до лечения и после него при сомкнутых зубах в положении центральной окклюзии, чтобы выявить соотно- шение отдельных частей лица при различных аномалиях зубо-челюстной системы и установить изменение высоты нижней части после проведенного лечения.

Некоторые авторы высоту нижней части лица и ее соот- ношение с другими частями связывают с определенными аномалиями прикуса. О. Е. Бабицкая, В. Ю. Курляндский, Р. Л. Ландо, Reichenbach, Bruckl считают, что при прогении и при открытом прикусе нижняя часть лица бывает увели- чена по сравнению со средней частью. При глубоком при- кусе, наоборот, нижняя часть лица укорочена (В. Ю. Кур- ляндский, Hausser, Korkhaus). Таким образом, авторы вы- сказывают мысль, что для каждой аномалии прикуса соот- ветствует определенная высота нижней части лица.

Наши исследования, проведенные у 183 пациентов, пока- зали, что у большинства из имеюших различные аномалии зубо-челюстной системы высота нижней части лица была больше высоты средней части. Уменьшение высоты нижней части лица мы отметили у тех пациентов с прогенией и с глубоким прикусом, у которых имелось резкое снижение вы- соты прикуса из-за-потери большого количества боковых зу- бов или их патологической стираемости. Наши данные сов- падают с утверждением 3. Ф. Василевской и Schwarz, что укорочение нижней части лица по сравнению со средней частью даже при резко выраженном глубоком прикусе яв-

№

ляется кажущимся вследствие выступающей вперед верхней губы и смещенного назад подбородка, что бывает особенно заметным при дистальном положении или смещении ниж- ней челюсти и при хорошо выраженных носо-губных и под- бородочных складках.

На основании собственных наблюдений можно сказать, что высота частей лица зависит в основном не от вида при- куса, а от индивидуального строения лицевого скелета и что между аномалией и высотой нижней части лица нет опре-^ деленной закономерности.

Измерение углов нижней челюсти. На лице пациента про- водят измерения длины тела (от точки gnathion или pogo- nion к gonion), ветвей (от точки gonion к tragion) и углов нижней челюсти, чтобы установить их величину при раз- личных аномалиях зубо-челюстной системы. Измерение углов нижней челюсти проводят по различным методикам.

При косвенном способе угол измеряют на профильной диаграмме, фотографии или на телерентгенограмме. На них отмечают и изучают проекционные расстояния от точек tragion к gonion, от gonion к gnathion и от tragion к gnat- hion. Полученные данные являются условными, так как при этом не всегда устанавливается настоящая величина угла (Korkhaus).

Для прямого измерения угла нижней челюсти на черепе используют аппараты Broca, Hambruch, Torok, Welcher, ко- торые из-за сложности не могут применяться в клинике.

Прямое измерение на лице пациента проводят при помощи различных измерителей-угломеров, предложенных И. М. Ок- сманом, Beretta, Izard, Cieszynski, Korkhaus, Krudewig, Stadelmann, Waldron (рис. 55, А). Мы пользуемся моди- фицированным нами угломером Stadelmann, который со- стоит из целлулоидного полукруга с градусами, деревянной горизонтальной пластинки и двигающегося указателя. На середине последнего, вдоль идущей по нему тонкой линии, мы закрепили небольшой металлический стержень, располо- женный перпендикулярно к двигающемуся указателю (рис. 55, Б). Такая модификация угломера имеет то преиму- щество, что металлический стержень заходит за край вос- ходящей ветви нижней челюсти (как бы захватывает его) и позволяет более точно определить величину угла в гра- дусах.

Что касается методики измерения углов нижней челюсти, то Korkhaus предлагает производить его у пациентов при закрытом рте с небольшим наклоном головы на бок при

103

Рис. 55.

А — применение угломера Korkhaus—Krudewig на па- циенте; Б — модифицированный нами угломер Stadel- mann.

вытянутой вперед шее. Stadelmann рекомендует сильно вы- двигать вперед нижнюю челюсть, горизонтальную пластин- ку угломера устанавливать под краем нижней челюсти, а вертикальную — приближать до соприкосновения с восходя- щей ветвью. А. И. Дойников, В. Ю. Курляндский считают более целесообразным измерять углы нижней челюсти при открытом рте, так как при этом освобождается задний край восходящей ветви ближе к суставной головке (при закры- том рте он прикрыт ушной раковиной) и вертикальная пла- стинка гониометра имеет возможность почти на всем про- тяжении соприкасаться с восходящей ветвью.

Для того чтобы правильно установить угломер, мы поль- зовались двумя линейками и точку их пересечения отме- чали на лице пациента карандашом. При измерении угломер устанавливали так, чтобы горизонтальная его пластинка была прижата к нижнему краю тела челюсти, срединная точка угломера (точка О) совпадала с точкой, отмеченной при пересечении двух линеек, а двигающийся указатель с металлическим стержнем прилегал к заднему краю ветви.

Измерение углов нижней челюсти справа и слева прово- дили при закрытом или открытом рте в зависимости от вы- раженности угла и толщины и плотности слоя мягких тка- ней этой области. При хорошо выраженных углах нижней челюсти, если имеется возможность легко определить зад- ние края ее ветвей, мы предлагали больному вытянуть впе- ред шею и немного наклонить голову на бок в сторону, про- тивоположную измеряемому углу. В тех случаях, когда из-за слоя мягких тканей контуры углов нижней челюсти были сглаженными и путем пальпации определялись с трудом, а также когда по этой же причине нельзя было точно уста- новить положение заднего края ветвей, пациенту предлагали по возможности выдвинуть нижнюю челюсть вперед или измеряли ее углы при открытом рте.

Наши измерения показали, что величина углов нижней че- люсти у 192 пациентов с различными аномалиями была в пределах от 118 до 140°. Отдельные величины не являлись определенными для какой-либо аномалии, так как нередко наблюдались и при других деформациях прикуса. Кроме того, у ряда пациентов с одинаковой аномалией величина углов нижней челюсти была различной (табл. 14).

Ввиду того что измерения на лице пациента затрудняются , из-за толщины и подвижности мягких тканей, мы сопостав- ляли величины, полученные при измерении углов нижней челюсти на лице и на рентгенограммах. При хорошо выра-

105

•••••••i

женном угле и тонком слое мягких тканей данные измерений совпадали или разница их была незначительной (до 2°). Если имелся толстый слой мягких тканей, разница в полу- ченных данных достигала 5°.

Углы нижней челюсти при различных видах прикуса из- меряли М. С. Асе, Б. Н. Бынин и А. С. Черномордик, М. М. Ванкевич, А. А. Почтарев, Cieszynski, Hauptmeyer,

Таблица 14

Величина углов нижней челюсти при различных аномалиях зубо-челюстной системы

Аномалия |

Величина у челюсти (i правый |

глов нижней > градусах) левый |

Аномалийное положение зубов Ложная прогения Истинная прогения Перекрестный прикус Глубокий прикус Глубокое фронтальное перекрытие Открытый прикус |

123—131 124— 1Я8 130—140 124-139 119-128 125-135 124-139 |

120— Ь°0 122-135 128-138 121-135 118-126 120—130 121—135 |

Korkhaus, Schwarz, Stadelmann, Sternfeld, Weise. Они установили, что при аномалиях наблюдается неодина- ковая их форма и величина. В большинстве случаев отме- чается увеличение углов нижней челюсти (до 140—150°) по сравнению с их величиной при нормальном прикусе (до 120—130°). Неодинаковые данные измерений, приводимые различными авторами, подтверждают наше предположение о том, что большое разнообразие аномалий зубо-челюстной системы и индивидуального строения черепа и лицевого ске- лета, процессы развития и роста челюстей, функция мышц, по-видимому, являются причиной того, что величины углов нижней челюсти не могут считаться характерными для ка- кой-либо одной аномалии, а лишь ориентировочными при их диагностике. Кроме того, наши исследования не подтвер- дили данных Г. В. Брегадзе (1951), что угол нижней челю- сти слева больше, чем справа. У большинства наших па- циентов величина правого угла была больше левого.

Многие авторы отмечают, что периодические измерения - углов нижней челюсти имеют диагностическое значение

ё ортодонтии, так как они дают возможность определить возникновение, сложность, прогрессирование аномалии и установить изменения, происходящие в связи с лечением. Мы полагаем, что величина углов нижней челюсти под дей- ствием ортодонтических аппаратов лишь в некоторой сте- пени может измениться в детском возрасте. У взрослых, зубо-челюстная система и лицевой скелет которых сформи- рованы, проводимое лечение, по нашим данным, не влияет на их величину.

Изложенное говорит о том, что для той или иной анома- лии прикуса не является характерной определенная высота нижней части лица или определенное соотношение отдель- ных его частей, а также тип лица и величина углов нижней челюсти. Это, вероятно, можно объяснить тем, что в боль- шинстве случаев встречается сочетание нескольких анома- лий или их разновидностей, оказывающих влияние на функ- цию зубо-челюстной системы и индивидуальное формиро- вание черепа и лицевого скелета.

Оценивая различные измерения, проводимые на лице, сле- дует сказать, что, несмотря на относительные показатели, такие измерения способствуют более подробному изучению конфигурации лица в комплексном исследовании пациента.

КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ ЛИЦА

Конфигурация лица человека в большей степени зависит от строения лицевого скелета и расположения в нем челю- стей, от вида прикуса, от толщины слоя мягких тканей, по- крывающих костную основу лица, а также от формы и ве- личины лба, носа и подбородка.

Для изучения лица, проведения различных измерений на нем и выяснения изменений, происшедших в связи с лече- нием, в ортодонтии широко пользуются фотоснимками фаса и профиля лица.

Предшественницей фотографии была скиаграфия, кото- рую применяли Dyboroski-Fuchs, van Thiel. Пациент сидел между рамой, покрытой бумагой и источником света.

Рисунок тени головы измеряли и изучали. Однако сравне- ние последующих измерений с начальными было очень при- митивное и непригодно для ортодонтического анализа.

Методика и техника фотографирования пациентов. Пер- выми фотографию в ортодонтии использовали Angle и его современники. Съемка должна проводиться при одних и тех же технических приемах и при одном и том же положении

uh впервые получил профильные фотоснимки в 1920 г

J своем труде «Основные черты систематической диагно-

Негативная пластинка располагаются абсолютно вертикаль- но; середина головы и пластинка параллельны одна другой; ось объектива направлена абсолютно горизонтально и про- ходит через линию, соединяющую обе орбитальные точки. Упомянутые требования, которые выдвигает и Hausser, выполняются при помощи различных приборов. Simon ис- пользовал несколько измененный гнатостат для фотографи- рования пациентов, назвав его фотостатом (рис. 56, А, Б). Предложенная фотографическая установка Korkhaus (рис. 57, А, Б) занимает мало места и является более ста- бильной по сравнению с другими. Многие авторы отмечают, что она дает возможность получить одинаковые, сравнимые и метрически изучаемые фотографии фаса, профиля и полу- профиля лица.

Для установки головы пациента Schwarz применил ан- тропологический куб-череподержатель (cubus-craniopho- rus); Muzj — специальную аппаратуру, в которой пациент удерживает голову, зафиксированную при помощи лобной повязки.

Klammt (1953) для правильного отображения профиля голову пациента устанавливает соответственно упомянутым раньше плоскостям при помощи специальных очков.

Schonherr (1959) считает, что при глубоком и высоком залегании наружного слухового прохода и височно-челюст- ных суставов нельзя провести франкфуртскую горизонталь на лице параллельно полу фотокабинета. В таких случаях автор пользуется зеркалом с делениями, в которое пациент смотрит во время съемки.

Можно фотографировать пациентов и без применения фотостата. Голову устанавливают прямо, не запрокидывая и не наклоняя вперед или в сторону так, чтобы воображае- мая срединно-сагиттальная плоскость была перпендикуляр- на полу фотокабинета, а франкфуртская горизонталь парал- лельна ему. Профиль снимают соответственно франкфурт- ской горизонтали и вертикально к ней идущей орбитальной плоскости при смотрящих вперед глазах и не покрытых во- лосами ушах. Губы и мышцы подбородка не напряжены. Фотопластинка должна быть параллельна срединно-сагит- тальной плоскости лица. Оптическая ось направляется на орбитальную точку при съемке профиля и на точку пересе- чения срединно-сагиттальной плоскости и франкфуртской горизонтали при съемке фаса.

Практически не всегда возможно придать голове пациен- та описанное положение, особенно при различных асиммет-

109

Рис. 57.

А — фотографическая установка по Korkhaus; Б — при- менение фотостата на пациенте.

1

рифе лица и при неодинаковой глубине и высоте залегания вис^чно-челюстных суставов (тогда меняется положение на- ружного слухового прохода и франкфуртской горизонтали). Поэтому, вероятно, целесообразнее было бы пользоваться во время съемки несложными конструкциями фотостатов, чтобы получить идентичные и метрически изучаемые фото- графии.

Рис. 58. Фотография, полученная при съемке с двумя зеркалами, стоящими под прямым углом (по Schwarz).

Давно известный метод фотосъемки при помощи двух под углом стоящих зеркал и дающий возможность получить одновременно фас и оба профиля занял определенное место в ортодонтической практике (рис. 58). Им пользовались Л. В. Ильина-Маркосян (1946—1951), Schwarz и другие ис- следователи. Hausser, Matys-Szczepanska (1955) считают, что такие фотографии не представляют ценности для орто- донтического анализа, так как изображение профиля лица бывает недостаточно ясным, в некоторой степени изменен- ным и меньших размеров по сравнению с фасом,

В литературе уделяется внимание вопросу, касающемуся величины ортодонтических фотографий, а также расстояния между объективом и объектом. При использовании фото- стата Simon это расстояние должно быть 1,30 м. Korkhaus рекомендует при фотокамере размером 9X12 см с объекти- вом шириной 30 см расстояние 2,10 м. При данном соотноше- нии получаются снимки '/е натуральной величины. Увеличе- ние негатива в 3 раза дает копию '/2 натуральной величины. Izard предлагает репродукции, которые имели бы '/з нату-

Ш

ральной величины, Schwarz — вдвое больше, чем фото^ра- фии для паспорта. Klammt, Korkhaus, Reichenbach, Bmkkl считают, что чем снимок больше, тем легче на нем провести различные измерения. Для облегчения исследований Klammt (1953) рекомендует увеличивать изображение до натуральной величины и проецировать его на миллиметро- вую бумагу. Мы полагаем, что изучать лицо пациента мож- но на фотоснимках размером 9X12 см.

Анализ фотографий. В ортодонтии используются фотогра- фии фаса и профиля лица. Фотография фаса, как говорит Schwarz, имеет меньшее значение, так как по ней можно установить лишь форму и тип лица (широкое, узкое, сред- нее). Для диагностики необходим фотоснимок профиля. Korkhaus считает, что фотография фаса лица делается как дополнение к фотоснимку профиля и что она нужна при компрессиях челюстей, вертикальных аномалиях, при ди- стальном прикусе и особенно при трансверсальных анома- лиях.

Наши наблюдения также показали, что для исследования пациентов целесообразно снимать лицо как в фас, так и в профиль. Фотоснимки фаса показывают не только общее выражение лица, но имеют диагностическое значение, в ча- стности, при компрессии челюстей (когда можно отметить западание некоторых отделов), при резко выраженной про- трузии фронтального участка верхнего зубного ряда, при глубоком или открытом прикусе. Мы считаем фотографии фаса необходимыми, когда наблюдается асимметрия лица (при перекрестном прикусе, связанном со смещением ниж- ней челюсти в сторону, в случаях hemiatrophia faciei, hemi- hypertrophia faciei, plagiocephalie). При асимметрии лица полезно снимать оба профиля, хотя профильные фотоснимки таких пациентов бывают менее выразительными, чем фото- графии фаса. Фотоснимки профиля лица особенно ценны при исследовании лиц пациентов с сагиттальными анома- лиями прикуса.

Фотографии профиля лица с давних пор изучались авто- рами по разным методикам.

Чисто эстетическое рассмотрение фотоснимков проводил Angle с «линией гармонии» (см. рис. 43); Campion стремил- ся анализировать лица, взяв за основу мягкие ткани подбо- родка, кончик носа и лоб (рис. 59, А). Изучение фотографий как метод распознавания аномалий зубо-челюстной системы первым применил Simon в 1920 г., а в дальнейшем способы анализа фотоснимков профиля разработали Andresen,

m

Izard, Kantorowicz, Schwarz, которые использовали при этом основные антропологические точки и плоскости.

Б

Рис. 59.

А — анализ профиля лица по Campion; Б — анализ профиля лица, проводи- мый при помощи Франкфуртской горизонтали (I) и перпендикулярно к ней идущих вертикальных линий orbitale (2), nasion (3) и glabella (4).

или профильную вертикаль, которая идет от glabella отвесно вниз (рис. 59, Б). Все линии параллельны и располагаются перпендикулярно по отношению к франкфуртской горизон- тали, которая соединяет точку tragion (верхний край наруж- ного слухового прохода) и орбитальную точку. Этими ли- ниями пользуются и в настоящее время при изучении фото- графий.

Для облегчения диагностического анализа фотографий и проведения соответствующих линий Korkhaus рекомендует перед съемкой отметить на лице точки tragion, orbitale, gonion, gnathion карандашом или наклеить черные бумаж- ные кружки. Если этого не сделали, то орбитальную точку на фотографии определяют следующим образом: она рас- полагается ниже зрачка на таком расстоянии от нижнего

8 Методы исследования в ортодонтин 1J3

в ека,

которое равно ширине глазной щели при

открытых и

смотрящих

вперед глазах.

ека,

которое равно ширине глазной щели при

открытых и

смотрящих

вперед глазах.

П ри

помощи упомянутых выше линий на

фотоснимках

профиля,

полученных до и после лечения, изучают

располо-

жение

между ними и по от-

ношению

к ним губ и подбо-

родка.

Как указывают Izard,

Koruhaus,

при нормальном

строении

лица и правильной

окклюзии

орбитальная ли-

ния

касается угла рта и под-

бородка

(точки gnathion),

a

линия,

проведенная от gla-

bella,

или профильная верти-

каль,—

верхней и нижней гу-

бы.

Выступающая часть ко-

стной

основы и мягких тка-

ней

подбородка находится

между

этими двумя линия-

ми,

ближе к линии glabella.

Reichenbach

и Bruckl

(1957),

Schwarz

(1958) анализ фото-

графий

профиля лица прово-

дят,

пользуясь франкфурт-

ской

горизонталью, орби-

тальной

линией Simon,

nasi-

оп

и вертикалью — линией

Dreyfus.

Между орбитальной

линией

и линией Dreyfus

в

норме

располагаются верх-

няя

и нижняя губы и подбо-

родок:

верхняя губа касает-

ся

линии Dreyfus,

нижняя

несколько

отходит от нее, а

подбородок

находится меж-

ду

этими двумя линиями

(рис.

60, 61).

ри

помощи упомянутых выше линий на

фотоснимках

профиля,

полученных до и после лечения, изучают

располо-

жение

между ними и по от-

ношению

к ним губ и подбо-

родка.

Как указывают Izard,

Koruhaus,

при нормальном

строении

лица и правильной

окклюзии

орбитальная ли-

ния

касается угла рта и под-

бородка

(точки gnathion),

a

линия,

проведенная от gla-

bella,

или профильная верти-

каль,—

верхней и нижней гу-

бы.

Выступающая часть ко-

стной

основы и мягких тка-

ней

подбородка находится

между

этими двумя линия-

ми,

ближе к линии glabella.

Reichenbach

и Bruckl

(1957),

Schwarz

(1958) анализ фото-

графий

профиля лица прово-

дят,

пользуясь франкфурт-

ской

горизонталью, орби-

тальной

линией Simon,

nasi-

оп

и вертикалью — линией

Dreyfus.

Между орбитальной

линией

и линией Dreyfus

в

норме

располагаются верх-

няя

и нижняя губы и подбо-

родок:

верхняя губа касает-

ся

линии Dreyfus,

нижняя

несколько

отходит от нее, а

подбородок

находится меж-

ду

этими двумя линиями

(рис.

60, 61).

При изучении фотоснимков профиля лица мы также ориентируемся по орбитальной линии, по линии Dreyfus и франкфуртской горизонтали. Эти линии особенно ценны при исследовании профиля людей, имеющих сагиттальные ано- малии прикуса.

Метод криминалистики Bertillon навел на мысль Kantoro- wicz, что и в ортодонтии при описании конфигурации лица

114

следует учитывав Некоторые Детали, например форму спинки носа, направление и величину базиса носа, высоту и выраженность губ, изгиб и величину губной щели, направ- ление подбородка.

По мнению Joseph, степень выступания носа на фотогра- фии можно измерить по углу, который образует линия, иду- щая через спинку носа с линией лба — подбородка. По данным Bas- sewitz, этот угол равен 30°. Reichen- bach, Bruckl. Schmuth, Schwarz ре- комендуют при изучении фотосним- ков обращать внимание на профиль рта. Последний определяется по от- ношению к линии, идущей от точки nasion до pogonion. Если эта линия пересекает обе губы, то они позитив- ные, если пересекает только нижнюю губу, то верхняя губа негативная, а нижняя — позитивная. Направление обеих губ и их взаимоотношение за- висят в основном от расположения фронтальных зубов. При этом может образоваться так называемая проге- ническая или прогнатическая сту- пенька (рис. 62, А, Б). С. А. Шмерц- лер (1967) считает, что для эстети- ки лица имеет значение не только выяснение, какая губа выступает вперед, но и степень этого превали- рования.

Автор предложил определять соот- ношение губ по сагиттали, измеряя губной угол условно им названный углом Г. Этот угол устанавливается по пересечению линии, касающейся наиболее выступающих точек обеих губ, с линией Dreyfus. Целесообраз- но учитывать на фотографии глубину подбородочной склад- ки, а также соотношение подбородка с нижней губой, кото- рое определяется при помощи прямой линии подбородка — губ.

Korkhaus (1939) отмечает, что полезно проводить анализ и фотоснимков фаса. С этой целью фотоснимок лица раз- деляют на несколько частей (рис. 63).

я* 115

1В отношении значения фотографий для ортодонтйческого диагноза авторы высказывают различные точки зрения. Reicnenbach и Bruckl (1957) рекомендуют до начала лече- ния фотографировать пациентов с прогнатией (дистальным прикусом) при сомкнутых зубах в центральной окклюзии и при перемещенной вперед нижней челюсти или на одном из обычных снимков профиля отметить пунктиром ее мезиаль-

ное положение. Анализ таких фотографий помогает решить вопрос, требуется ли удаление верхних зубов или сагитталь- ное перемещение нижней челюсти, чтобы получить эстети- чески удовлетворяющий профиль.

Korkhaus (1939), Reichenbach и Bruckl (1957), Matys- Szczepanska (1955), Schwarz (1958), Wachsman (1958) считают, что по профильным снимкам можно изучать лицо, однако контуры мягких тканей не всегда соответствуют ко- стной основе и поэтому фотография не дает полного пред- ставления о форме лицевого скелета и о положении в нем прикуса. Более точной является телерентгенограмма.

Klammt (1953), наоборот, утверждает, что фотография профиля лица в большей или меньшей степени отображает связь между скелетом и мягкими тканями, что телерентге- нограмма не может заменить фотографию, на которой ви- ден достигнутый лечением эстетический эффект. Сам метод более удобен для практиков.

116

Несмотря на отмеченные недостатки, мы, как и другие упомянутые выше авторы, считаем, что фотографирова- ние ортодонтических пациен- тов и изучение фотографий

фаса и профиля лица являются ценными диагностическими методами, данные которого следует сопоставлять с данными анализа телерентгенограмм (эти два метода дополняют друг друга и вносят больше точности при установлении диагноза и разработке плана лечения).

КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММ

Использование рентгенографии в ортодонтии дало воз- можность получить снимки с четким отображением лице- вого скелета, провести на них метрический анализ и тем самым установить связь между прикусом и черепом, что с давних пор интересовало ученых. С развитием и усовер-

117

Первая работа по телерентгенографии, относящаяся к рентгенологической антропометрии черепа, была опубли- кована в 1921 г. Pacini. Профильную телерентгенограмму получила в 1923 г. McCowen, которая пользовалась им в ор- тодонтии для установления связи между твердыми и мяг- кими тканями, а также для изучения изменений конфигу- рации лица, происходящих во время ортодонтического ле- чения. В 1929 г. Simpson описал методику получения теле- рентгенограммы профиля лица.

Телерентгенография как метод исследования челюстно- лицевых соотношений была использована Hauptmeyer и введена в ортодонтию Broadbent (в США) и Hofrath (в Гер- мании) в 1931 г.

Методика и техника изготовления телерентгенограмм. Принцип телерентгенографии заключается в увеличении расстояния между рентгеновским фокусом и пленкой. Отсюда произошло и название — телерентгенография (рент- генография на расстоянии). Иногда данный метод называют телерадиографией.

В 1956 г. на конгрессе американских ортодонтов в Бостоне было принято решение, что расстояние между рентгенов- ским фокусом и пленкой 1,50 м является стандартным. Кроме уменьшения фокусного расстояния, было сокращено и время экспозиции (до 0,1 секунды), чтобы уменьшить облучение пациента во время съемки. С этой целью исполь- зовали усилительные фольги, усиливающие экраны, алю- миниевые фильтры, большой мощности рентгеновские трубки. Hofrath применил выстланный свинцом конический деревянный тубус длиной 2 м, который давал возможность абсолютно фиксировать голову и центрировать луч (рис. 64, А), а также сконструировал установку для головы,

118

Рис. 64.

А — цефалостат Hof- rath; Б —en уста- новка для фиксации головы, прикреплен- ная к зубоврачебно- му креслу.

.Съемку Hofrath проводил также с импровизируемым вспомогательным средством, в основе которого лежит при- цельное приспособление. Оно дает возможность направить эентгеновскую трубку точно на объект

Hofrath снимал профиль лица при фокусном расстоянии 2,30 м, напряжении 62 kV и силе тока 20 тА со временем экспозиции 5—6 секунд, а съемку фаса — при экспозиции 8 секунд. 7j

Многие авторы дальше развили метод Hofrath и скон- струировали приборы, называющиеся цефалостатами, теле- краниостатами или держателями головы.

В мировой литературе известен цефалостат Korkhaus, применяемый для телерентгенографических съемок (рис. 65, А, Б), Он состоит из горизонтальной штанги, которая

120

прикрепляется или к рентгеновскому штативу, или к стенке (с расстоянием 750 мм) так, чтобы она могла двигаться вверх или вниз в зависимости от роста исследуемого. На этой штанге имеется три горизонтальных выступа, располо- женных перпендикулярно к ней: 1) для фиксации головы при помощи головной опоры и для определения точек tragia,

для приближения и установления кассеты пленки и

для определения профильных точек. В данном цефало- стате голова пациента фиксируется при помощи tragia-ука- зателей и указателей профиля (к точкам gnathion, stomion, nasion, subnasale), которые располагаются по срединно-са- гиттальной плоскости лица и франкфуртской горизонтали, параллельно к плоскости пленки. Голова при этом может дополнительно закрепляться лентой. К штативу устанавли- вается подвижно прикрепленная кассета величиной 24X30 см на соответствующей высоте и как можно ближе к лицу пациента. С помощью зеркального прицельного при- способления можно рентгеновскую трубку повернуть так, чтобы центральный луч проходил параллельно полу каби- нета, перпендикулярно к срединно-сагиттальной плоскости головы и к плоскости пленки на уровне скуловой дуги.

Korkhaus пользовался рентгеновским аппаратом при силе тока 60 гпА с напряжением рентгеновской трубки 100 kV и фокусным расстоянием 4 м; время экспозиции было 13/4—2'/2 секунды в зависимости от возраста исследуемого. Применяя рентгеновскую трубку большой мощности (сила тока 150 тА, напряжение 80 kV), время экспозиции сокра- щали до 1—1'/2 секунды. Автор получал телерентгенограм- мы также с помощью дентального рентгеновского аппарата при напряжении рентгеновской трубки 10 тА, фокусном расстоянии 2,30 м с временем экпозиции 7—10 секунд; при расстоянии 1,40 м — 8—12 секунд.

В новых конструкциях цефалостата Korkhaus все части являются разборными, а его основная рама может переме- щаться на 90°. Это дает возможность применять данный цефалостат для изготовления телерентгенограмм как про- филя, так и фаса.

Rudolf (1957) предложил установку, в которой сочетается цефалостат с фотостатом. Kantorowicz описывает методику получения телерентгенограммы с помощью дентального рентгеновского аппарата, применив особое прицельное при- способление (рис. 66). Контуры мягких тканей профиля по- лучают на телерентгенограмме путем нанесения на лицо ка- шицы из бария сульфата.

Й1

Eimler заметил, что телерентгенограммы получаются тем качественнее, чем проще цефалостат и чем удобнее распо- лагается пациент во время съемки. Автор усаживал пациен- та в полуоткинутое зубоврачебное кресло, которое подни- малось до тех пор, пока располагающаяся горизонтально прозрачная носовая пластинка (из плексигласа) с верти- кальными указателями начинала касаться орбитальных то-

Рис. 66. Принцип получения телерентгенограмм по Kantorowicz.

чек. При помощи этих указателей голову устанавливали так, чтобы срединно-сагиттальная плоскость ее была парал- лельна плоскости пленки (рис. 67). Специальные указатели обеспечивали определенное расстояние между медиальной плоскостью и плоскостью пленки (10 см) и между орби- тальной точкой и краем пленки (7 см). Эти соотношения имеют такое же значение, как и расстояние между пленкой и фокусом. К цефалостату прикреплено прицельное приспо- собление, чтобы направлять центральный луч на середину кассеты. При силе тока 10 тА, напряжении 60 kV и рас- стоянии между фокусом и пленкой 1,50 м можно получить рентгенограмму с изображением костной основы и мягких тканей.

Schwarz предлагает простую методику для получения те- лерентгенограмм. При помощи профильной линии, обозна- ченной на лице кашицей из бария, цинковых наклеек и тре-

122

у гольника

устанавливают правильное положение

головы

пациента,

рентгеновской трубки и кассеты (рис.

68, А).

Соответственно

слою бария на рентгенограмме видны

кон-

туры

мягких тканей. Точки trapia

и orbitale

отмечаются цин-

ковыми

кусочками 0,5 мм толщины (размеры их

показаны

на

рис. 68, Б). Эти кусочки наносят на лицо

так, что корот-

кий

выступ отметки, располагающейся вблизи

кассеты, об-

ращен

кверху, а отметки,

отдаленной

от кассеты, —

книзу.

Треугольник слу-

жит

для установления

кассеты,

направления сое-

динительной

линии зрач-

ков

и центрального луча

съемочного

аппарата. Ме-

тод

Schwarz

облегчает ис-

пользование

телерентгено-

графии

в практике.

гольника

устанавливают правильное положение

головы

пациента,

рентгеновской трубки и кассеты (рис.

68, А).

Соответственно

слою бария на рентгенограмме видны

кон-

туры

мягких тканей. Точки trapia

и orbitale

отмечаются цин-

ковыми

кусочками 0,5 мм толщины (размеры их

показаны

на

рис. 68, Б). Эти кусочки наносят на лицо

так, что корот-

кий

выступ отметки, располагающейся вблизи

кассеты, об-

ращен

кверху, а отметки,

отдаленной

от кассеты, —

книзу.

Треугольник слу-

жит

для установления

кассеты,

направления сое-

динительной

линии зрач-

ков

и центрального луча

съемочного

аппарата. Ме-

тод

Schwarz

облегчает ис-

пользование

телерентгено-

графии

в практике.

В клинике ортодонтии в Варшаве для получения телерентгенограмм приме- няют рентгеновский аппа- рат с тубусом длиной

10—15 см и цефалостат собственной конструкции. Голову пациента устанавливают соответственно указателям точек nasion, orbitale и tragion по такому же принципу, как и в других цефалостатах. Расстояние между пленкой и объек- том 1 м 60 см, напряжение 90 kV, сила тока 80 тА; время экспозиции 1 секунда. Для более четкого отображения кон- туров мягких тканей используют алюминиевый фильтр.

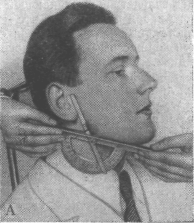

В Советском Союзе А. Эль-Нофели (1964) предложил цефалостат, состоящий из металлических стержней с пласт- массовыми указателями, которые входят в ушные раковины (рис. 69, А, Б). По мнению автора, в данном цефалостате все части приспосабливаются к пациенту с максимальной точностью и с минимальным неудобством, несмотря на воз- раст и размер головы; держатель головы может переме- щаться в вертикальном направлении соответственно росту; держатель кассеты укреплен в постоянном соотношении к держателю головы. Цефалостатом, который является пор- тативным, можно пользоваться при съемке как профиля, так и фаса лица путем поворота держателя головы по отно- шению к держателю кассеты на 90° вокруг его централь- ной оси..

123

Приспособление цефалостата и закрепление в нем головы проводят следующим образом. Вначале стол своей верхней поверхностью ставят вертикально к полу, а рентгеновскую трубку закрепляют в горизонтальном направлении, парал- лельно к полу и перпендикулярно к поверхности верти-

приспосабливают к нему. Пластмассовые указатели вводят в наружные слуховые проходы. Голова и ее срединно-сагит- тальная плоскость должны быть параллельны к поверхно- сти стола; в этом положении голову закрепляют с помощью винтов. Затем пучок лучей направляют вертикально кверху или книзу до тех пор, пока точки пересечения прицельного

^ мы

Рис. 68.

А — методика получения телерентгенограмм по Schwarz; Б — размеры цинковых наклеек. Объяснение в тексте.

кально стоящего стола. Стол отодвигают от трубки на рас- стояние 180 см; это расстояние отмечают на полу. Цефало- стат, расположенный рядом с вертикально стоящим столом, устанавливают так, чтобы держатель кассеты был паралле- лен поверхности стола и находился от него на расстоянии 10 См. Указатели ушей должны располагаться в одной пло- скости и перпендикулярно к центру поверхности стола. После этого пациент усаживается на стул, и цефалостат

124

Рис. 69.

• цефалостат конструкции А. Эль-Нофели; Б — его применение на пациенте.

креста, имеющегося на стекле, и отражение пучка лучей совпадут с центром наружного слухового прохода. Голову поворачивают по оси, соединяющей уши, до тех пор, пока изображение горизонтальной лиш-и не совпадет с франк- фуртской горизонталью лица пациента; тогда голову окон- чательно фиксируют в таком положении с помощью фрон- тального указателя. Кассету прочно закрепляют в держа- теле. Расстояние между кассетой и сагиттальной плоскостью головы равно 10 см. Телерентгенограммы изготовляют при напряжении 91 kV, силе тока 25 тА и выдержке 0,2 се- кунды.

Центральный луч направляют или к наружному слухо- вому проходу (Margolis, Salzmann), или в район моляров верхней челюсти (И. К. Иргенсон, Thoma, Graber).

Из-за различной толщины слоя мягких тканей не всегда можно получить четкое их изображение на телерентгено-

125

грамме. Поэтому на профиль лица по ее срединно-сагитталь- ной плоскости тонкой кисточкой наносят пасту висмута (Simpson, 1929) или бария сульфата (Cooksey, Ogden), смесь глицерина с лактобарием (Rudolph), смесь опилок серебряной амальгамы с глицерином. Саггеа (1922) для этой цели использовал свинцовую полоску, которую располагал по профилю лица в области мягких тканей. В настоящее время применяют алюминиевые фильтры.

Четкое изображение мягких тканей и костной основы на телерентгенограмме можно получить при помощи двух рентгеновских пленок, которые или одинаково экспони- руются, но по-разному проявляются, или одну экспонируют дольше, чем другую. На одной рентгенограмме видны мяг- кие ткани, на другой — костный скелет. Обе эти пленки на- слаивают одну на другую и печатают на фотобумаге. Franke предложил применять 4 пленки. В этих случаях сильно экспонированная пленка с хорошо выраженной кост- ной основой вначале копируется на пленке, а потом пози- тивная пленка покрывается негативной пленкой мягких тка- ней. Meyer пользовался только одной пленкой, которая про- является специальным ослабляющим проявителем, и, та- ким образом, получают контрастное изображение костной основы и мягких тканей. Hofrath производил химическую редукцию нормально проявленной, фиксированной и высу- шенной телерентгенограммы, чтобы более четко были видны мягкие ткани. Bruckl применял кровяную соль на проявлен- ную пленку, а И. К. Иргенсон, McCall выскабливали острым инструментом эмульсию пленки.

По-видимому, предложение большого количества разно- образных методик изготовления телерентгенограмм было вызвано стремлением авторов получить идентичные рентге- нограммы с четким отображением лицевого скелета и мяг- ких тканей.

Расшифровка телерентгенограмм. Расшифровку теле- рентгенограмм проводят по-разному. Margolis рекомендо- вал для этой цели с большой точностью перенести каранда- шом рисунок рентгенограммы на бумагу; И. К. Иргенсон, Kosk-i и Virolainen производили измерение прямо на теле- рентгенограммах. А. Эль-Нофели, McDowell переносили изображение на целлофановую бумагу тушью. Целлофано- вую бумагу приклеивали к рентгенограмме и закрепляли на экране негатоскопа; регулировали размер рассматри- ваемого поля и освещение (мягкие ткани требуют более сильного освещения, чем костная основа). Рисунок перено-

126

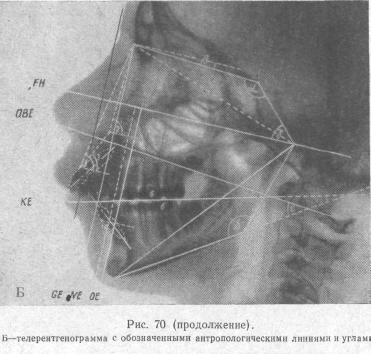

Рис. 70. А — телерентгенограмма с обозначенными антропологическими точками.

сили в следующем порядке: 1) турецкое седло и передняя яма основания черепа, 2) наружный контур черепа на фрон- тальном и затылочном участках, 3) носовая кость и шов между нею и лобной костью, 4) верхняя челюсть, небо, ANS, PNS _1_и_6_(или другие зубы), 5) наружный край глаз- ницы, 6) Fissura pterygomaxillare, 7) нижняя челюсть (суставная головка, задний контур ветви, нижний край тела, наружный и внутренний контур подбородка, 1 и 6 или другие зубы, 8) второй шейный позвонок, 9) контур мягких тканей.

Для проведения метрического анализа на телерентгено- грамме отмечали следующие точки (рис. 70, A): prosthion (pr), infradentale (id), nasospinale (ns), gnathion (gn), po- gonion (pg), glabella, (g), nasion (n), subspinale (ss),

127

subnasale (sn), submentale (s/n), точку sp — переднюю вер- шину spina nasalis anterior, spina nasalis posterior, orbitale (or), gonion (go), sphenoidale (sphen), tragion (t) и кожную орбитальную точку (она-располагается ниже зрачка на та- ком расстоянии от нижнего века, которое равно ширине глазной щели при открытых и смотрящих вперед глазах). При соединении этих точек получаются углы и области, под- лежащие исследованию и измерению (рис. 70, Б).

В литературе описаны различные методы изучения про- филя лица и их модификации, предложенные авторами многих стран мира (Broadbent, 1931; Korkhaus, 1936; Mar- golis, 1940; Brodie, 1941; Tweed, 1946; Bjork, 1947; Downs, 1948; Muzy, 1948; Graber, 1949; Sassouni, Thompson, 1949; Holik, 1949; Johnson, 1950; Steiner, 1953; Koski, Wylie, 1953; Grossman, Lundstrom, 1954; Schwarz, 1955; А. Эль-Нофели, 1964,0. Б. Иванов, 1967).

Рассмотрим некоторые из них.

128

Метод анализа телерентгенограмм Korkhaus. По мето- дике Korkhaus (1936) телерентгенограмму, как и ортодон- тическое фото, изучают, ориентируясь по франкфуртской горизонтали и вертикальным к ней линиям, проводимым че- рез точки glabella, nasion, orbitale. Форму и сагиттальное расположение тела верхней челюсти измеряют при помощи линии nasospinale — spina nasalis posterior, а нижней че- люсти — линиями tragion — gnathion, tragion — gonion, go- nion — gnathion. Прямая, идущая через spina nasalis ante- rior и posterior, представляет проекцию расположения пло- скости базиса верхней челюсти на срединно-сагиттальную плоскость. По мнению Schwarz эта линия удлиняется кзади и с франкфуртской горизонталью образует угол 7—8°. Kork- haus также полагает, что этот угол может быть выше 0°, и тогда плоскость базиса верхней челюсти идет почти па- раллельно. Угол может быть и негативным (дистально от- крытый). Величина его влияет на профиль лица: с большим углом (дистальная инклинация) связано дистальное распо- ложение подбородка, а с очень малым углом (мезиальная инклинация)—выступление подбородка вперед. Располо- жение камперовской горизонтали (носо-ушной линии), ко- торая обычно соответствует плоскости базиса верхней челю- сти при различных аномалиях прикуса, может быть типич- ной и разной. Вертикальные размеры верхнего и нижнего альвеолярного отростка точнее определяются к плоскости базиса верхней и нижней челюсти, чем к франкфуртской го- ризонтали.

По Korkhaus на телерентгенограмме изучают следующие области.

Область зубов и альвеолярных дуг. Рассматривают от- ношение верхних зубов к нижним и сагиттальные аномалии. Обращают внимание на форму и направление корней зубов.

Область зубов, альвеолярных отростков и тела челю- стей. Устанавливают отношение направления зубов и аль- веолярных отростков к телу челюстей, величину тела верх- ней и нижней челюсти, высоту альвеолярных отростков (соответственно вертикальному расстоянию бугров и режу- щих краев к базису верхней и нижней челюсти в области резцов, клыков и моляров). Определение степени наклона жевательной плоскости к плоскостям базисов верхней и нижней челюсти (верхний и нижний угол жевательной пло- скости) и взаимного наклона базисов верхней и нижней челюсти (угол плоскости базиса) дает возможность изучить строение челюстного аппарата. Расположение верхнего и

129

нижнего альвеолярного отростка к телу челюстей в сагит- тальном направлении устанавливают по соотношению точек prosthion к nasospinale, infradentale к gnathion и наклону осей верхних и нижних резцов.

3. Область всего лицевого скелета. Изучают связь между расположением челюстного аппарата и его отдельных ча- стей в лицевом скелете. Для этой цели используют франк- фуртскую горизонталь и определяют наклон по отношению к ней трех плоскостей: плоскости базиса верхней челюсти, жевательно-окклюзионной плоскости и плоскости базиса нижней челюсти. Сагиттальное расположение всего прикуса в лицевом скелете может быть установлено при помощи угла профиля лица. Однако чаще оно изучается соответст- венно плоскостям, проведенным через glabella (кожная точка), nasion (костная точка), orbitale (кожная и костная точка) и по сагиттальному положению передних точек (prosthion, nasospinale, infradentale, gnathion), мягкие ткани нижней части лица (subnasale, labiale superior et in- ferior, supramentale), подбородок, которые находятся между линиями glabella и orbitale. Такой анализ дает представле- ние о природе сагиттальных аномалий прикуса.

По телерентгенограмме определяют также выступание или дистальное положение средней части лица по отноше- нию к нижней, толщину слоя мягких тканей (носа, губ, под- бородка) и расположение трех частей лицевого скелета по вертикали (области лба, носа и прикуса).

4. Область всей головы. Изучают положение лицевого, ске- лета по отношению к мозговому. Угол sphenoidale (Wel- cher) при этом обычно не учитывается, так как трудно опре- делить точку basion. В модификации nasion — sphenoida- le — tragion можно установить угол sphenoidale (а) на те- лерентгенограмме, а также степень наклона его переднего и заднего ската к франкфуртской горизонтали (угол базиса nasion — р, угол базиса tragion — у)-

Korkhaus отмечает, что возможности телерентгенографии в изучении особенностей строения и расположения лицевого скелета и прикуса в черепе настолько большие, что многие старые кефалометрические методы (гипсовые маски лица, графические репродукции, гнатостатические модели) се- годня являются довольно примитивными, сложными и не дающими полного представления. Автор полагает, что соче- тание телерентгенограммы с сеточной диаграммой de Coster дает возможность более точно изучить лицевой скелет, его отношение к мозговому, связь между аномалией прикуса и

130

особенностями строения черепа (рис. 71). О целесообразно- сти объединения этих двух методов говорят также de Coster и Cools.

Метод анализа телерентгенограмм Tweed. Методика Tweed (1946) основывается на применении диагностиче- ского треугольника лица, который образуют франкфурт- ская горизонталь, носкость нижней челюсти и продольные оси нижних резцов. Угол, полученный при пересечении франкфуртской горизонтали и плоскости нижней челюсти, равен 25±5° (1); угол продольной оси нижних резцов с пло- скостью нижней челюсти равен 90±5° (2); угол оси нижних резцов и франкфуртской горизонтали равен 65±5° (3).

9* 131

Автор отмечает, что эстетика лица зависит от степени на- клона продольной оси нижних резцов к франкфуртской го- ризонтали (3). Если этот угол равен 65°, то лицо имеет идеальную гармонию. При лечении любой аномалии при- куса необходимо исправить соотношение зубов и привести угол до 65° с целью улучшения внешнего вида пациента. В случае, когда угол франкфуртской горизонтали и плоско- сти нижней челюсти равен 35°, а угол продольной оси ниж- них резцов и плоскости нижней челюсти равен 90°, тогда угол продольной оси нижних резцов и франкфуртской гори- зонтали будет иметь величину 55°. Лечение по Tweed сво- дится к увеличению последнего угла (3) до 65°. Это дости- гается ортодонтическим путем — наклонением нижних рез- цов лингвально на 10° (иногда при этом удаляют пре- моляры).

Метод анализа телерентгенограммы профиля лица Downs. Для краниометрического изучения телерентгенограмм (рис. 72) Downs (1948) использовал: 1) точки N — nasion, S — sella, O — orbitale, Po-—porion, Pg— pogonion, A — sub- spinale, B — supramentale, Gn—gnathion, Go — goniori; 2) плоскости: франкфуртскую горизонталь от Or до Po; плоскость нижней челюсти от Gn до Go; лицевую плоскость от N до Pg; ось Y от S до Gn; плоскость базальных костей челюстей от А до В; окклюзионную плоскость, линию, пере- секающую бугры моляров и фронтальное перекрытие; про- дольную ось 1 | 1; продольную ось 1 | 1; 3) углы: а) лице- вой угол — внутренний нижний угол между лицевой пло- скостью (N—Pg) и франкфуртской горизонталью, который показывает степень протрузии или ретрузии нижней челю- сти по отношению к основанию черепа. Величина его 82—95°; б) угол выпуклости лица, или NAPg. Он показы- вает степень протрузии или ретрузии верхней челюсти (от точки N) и нижней челюсти (от точки Pg) по отношению к основанию черепа. Когда точка А находится впереди лице- вой плоскости, этот угол будет положительным ( + 10), ког- да позади нее — отрицательным (—8,9); в) угол пересече- ния плоскости AB с лицевой плоскостью, который показы- вает отношение основной кости к лицевой плоскости (О—9°); г) угол пересечения Gn—Go и Or—Po. Он показы- вает отношение нижней челюсти к франкфуртской горизон- тали; д) угол оси Y и франкфуртской горизонтали (нижний передний угол), который показывает степень роста лица вперед и вниз по отношению к основанию черепа (от точ- ки S). Величина его 66—53°; е) угол наклона окклюзионной

132

Рис. 72.

А — метод анализа телерентгенограмм профиля липа по Downs; Б — лице- вой угол; В — угол наклона линий AB по отношению к лицевой плоскости; Г — угол выпуклости лица. Объяснение в тексте.

Таблица

16

Расшифрованные

данные исследований Downs

Свои исследования Downs провел на 20 американских де- тях, включая негритянских, с нормальным прикусом в воз- расте от 12 до 16 лет. На основании полученных данных автор установил определенные типы лица. В зависимости от величины лицевого угла он делит лица на четыре общих типа (рис. 73): ретрогнатическое лицо (лицевой угол 82°), мезогнатическое лицо (лицевой угол 87°), прогнатическое лицо (лицевой угол 93°), истинное прогнатическое лицо (ли- цевой угол 90°). Последний отличается от третьего типа тем, что угол выпуклости при четвертом типе составляет от +9 до +12°, а при третьем типе он равен — 5°. Автор вывел за- кономерность соотношения лицевого скелета в каждом типе лица и нашел связь между лицевым углом, углом франк- фуртской горизонтали и плоскостью нижней челюсти (табл. 15).

Таблица 15 Данные исследований Downs

Угол выпуклости образуется между PgA и NA и показы- вает передне-заднее положение верхней челюсти по отно- шению к лицевой плоскости (N—Pg). Угол оси Y образует- ся между Pg—S и FH.

А. Эль-Нофели (1964) составил таблицу по материалам статьи Adams, где данные Downs представлены в виде рас- шифрованных кривых (табл. 16).

134

Таким образом, нормальный прикус и эстетическая гармо- ния лица получаются в результате определенного взаимо- отношения различных ее частей. Оно может изменяться только в соответствующей последовательности. Например, увеличение лицевого угла NPg/F2H сопровождается умень- шением угла выпуклости лица, угла MP/F2H, угла

1/г

А—B/N—Pg, угла окклюзионной плоскости OcP/F2H и угла 1/1.

Downs отмечает, что анализ лицевого профиля при ано- малии прикуса, особенно определение ее места, следует проводить, учитывая связь различных данных и отдельных измерений по сравнению с нормой. Например, у пациента с дистальным прикусом угол лицевого профиля равен 82°, угол выпуклости лица равен +10° и угол Gn—Go/Or—Р составляет 15°. При сравнении с нормой видно, что послед- ний угол должен быть больше (25—30°). Данное соотноше- ние, вероятно, получилось вследствие глубокого прикуса, дистального смещения нижней челюсти или сочетания обоих факторов.

Гнатометрические измерения Downs проводил, пользуясь следующими углами и линиями: 1) углом между окклю- зионной плоскостью (ОсР) и франкфуртской горизонталью (FH), величина которого колеблется от 14 до 1,5°, в среднем 9,3°. Этот угол показывает направление окклюзионной пло-

135

Рис. 73. Четыре типа лица с правильным прикусом по Downs. А — ретрогнатический; Б — мезогнатический;

зывает степень наклона резцов вперед; 3) углом, образо- ванным пересечением осей нижних резцов с плоскостью тела нижней челюсти (90°); 4) углом, который образуется пересечением осей нижних резцов с окклюзионной пло- скостью. Величина его (от +3,5° до +20°) показывает рас- положение нижних резцов по отношению к жевательной плоскости. Автор устанавливал связь верхних мезиальных резцов с линией АР; это показывает величину ретрузии зу- бов (от +5 до —1 мм).

Гнатометрические измерения по Downs имеют значение в клинике для определения взаимоотношения зубов с кост- ной основой челюстей. ,

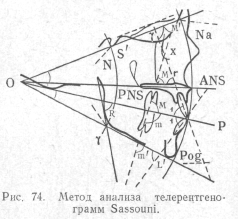

Метод анализа телерентгенограмм Sassouni. Sassouni

136

Рис. 73 (продолжение). В — прогнатический; Г — истинный прогнатический.

ных частей профиля (рис. 74). Автор применял следующие плоскости, дуги и оси для анализа профиля лица.

Плоскости: плоскость нижней челюсти Gn—Go, небная плоскость ANS—PNS, окклюзионная плоскость, плоскость основания черепа, которая параллельна верхнему контуру передней части основания черепа и касается нижнего края турецкого седла (в точке Si), плоскость ветви нижней челю- сти — линия, проходящая по заднему краю ветви.

Дуги: если взять точку О (она является точкой пересече- ния плоскостей Gn—Go, ANS—PNS и плоскости основания черепа) центром круга и расстояние О—N как радиус его, то получится так называемая передняя дуга. Вторую дугу

137

можно образовать, пользуясь точками О—А как радиусом, третью — точками О—Fe как радиусом, четвертую — точка- ми о—Sp как радиусом (точка Sp — самая дистальная точ- ка на заднем крае турецкого седла).

Оси: продольная ось_б^(от щечной фиссуры до точки на- чала бифуркации корней); продольная ось J_, продольная

ось L, продольная "ось б" (от щечной фиссуры до точки би- фуркации корней).

1) если лицо с нор- мальным прикусом и идеальным соотношени- ем его частей, то четы- ре горизонтальные пло- скости (Gn—Go, ANS— PNS, окклюзионная плоскость и плоскость основания черепа) или минимально три из них встречаются в одной точке О; 2) передняя дуга должна проходить через режущий край и Pogonion в норме во всех случаях и через ANS в большинстве случаев; 3) дуга с радиусом О—А должна проходить через точку В (Downs); 4) дуга с радиусом О—Fe должна проходить через мезиаль- ную поверхность 6; 5) дута с радиусом О—Sp должна про- ходить через точку Go; это значит, что Go—Pg равен Sp—N; 6) нижний внешний угол между осью 6 и пло- скостью Gn—Go равен нижнему внутреннему углу между осью 1 и плоскостью Gn—Go ( + 5°); 7) нижний внешний угол между плоскостью ветви и окклюзионной плоскостью равен нижнему внутреннему углу между осью и окклюзион- ной плоскостью; 8) верхний внутренний угол между осью 1 и окклюзионной плоскостью равен нижнему внутреннему углу между осью 1 и небной плоскостью; 9) внешний верх- ний угол между осью 6 и небной плоскостью равен внут- реннему верхнему углу между осью J_ и небной плоскостью (10°); 10) внешний верхний угол между осью 6 и окклю- зионной плоскостью равен внешнему нижнему углу между осью 1 и плоскостью основания черепа; 11) расстояние от 133

точки ANS до плоскости основания черепа (перпендикуляр- но) равно расстоянию от точки ANS до плоскости МР—Go—Gn (перпендикулярно); 12) режущий край ко- ронки j_ находится на середине линии от ANS до pogonion

или на точке а; 13) режущий край коронки 1 находится на середине линии от точки А до точки В или на точке (3; 14) окклюзионная поверхность ^находится на середине ли- нии от точки а до точки (3 или на точке О.

Оценка измерений в каждом отдельном случае (несмотря на их сумму или величину) является ключом к дифферен- циальной диагностике по Sassouni.

Метод анализа телерентгенограмм Schwarz. Schwarz (1955) соглашается с мнением Downs, что существуют разные типы лица с эстетической гармонией и нор- мальным прикусом. Каждый из этих типов имеет особые и определенные характеристики, а также взаимоотношение частей друг с другом. Schwarz отмечает, что если разделить профиль лица на две части (одна — выше небной плоскости, так называемая черепная часть, другая — ниже небной пло- скости—гнатическая часть), то при изучении черепной ча- сти, определении ее типа и сравнении с данными, получен- ными при анализе гнатической части с нормальным прику- сом, можно представить себе, каким будет профиль лица после устранения аномалии прикуса. Если возможно опре- делить, какой должна быть гнатическая часть (она являет- ся местом аномалии и ортодонтического вмешательства), пользуясь данными анализа черепной части, то диагноз при этом полностью индивидуализируется.

По методике Schwarz на телерентгенограмме проводят двоякие исследования: 1) краниометрию, т. е. изучение строения черепа и положения в нем прикуса независимо от его вида. Цель этих измерений — показать профиль в на- туре и отношение прикуса к черепу. Кроме того, можно установить взаимоотношение компонентов этой части при нормальном прикусе, дать нормальные размеры для различ- ных типов лица. При аномалийном прикусе определяется, какой должна быть гнатическая часть по данным нормы; 2) гнатометрию — определение соотношений отдельных ча- стей прикуса, измерение неправильного прикуса независимо от строения черепа и от того, как прикус расположен в нем. Целью измерений является дополнение и уточнение клини- ческого диагноза, установленного на пациенте и на моде- лях. При помощи этих измерений устанавливают место ано-

139

малии и взаимоотношение зубов и челюстей при каждом типе лица в норме.

Краниометрия (рис. 75). Для этих измерений Schwarz: использовал следующие точки: Se — точка на середине вхо- да в турецкое седло (на линии между передним и задним processus clenoideus), N — nasion, Or —orbitale, Po — po-

r ion

(автор пользуется

точкой