- •Введение

- •Глава I клиническое обследование

- •Глава II

- •Сегмента по Gerlach; б — изучение соотношения боковых зубов верхней и нижней челюсти по схеме.

- •А_гнатограф Simon; б — срезающая решетка на сим- метрографе Korkhaus для получения кривой неба в сагит- тальном направлении.

- •Глава III

- •Глава IV

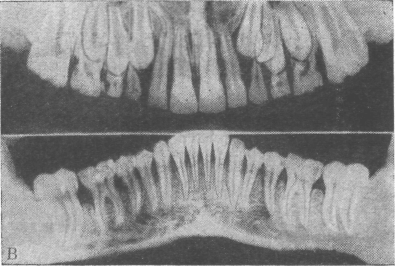

- •Нограмма, полученная с помощью панора микса.

- •Глава V

- •Глава VI

- •Глава VII

- •Заключение

- •84X108/32 6,25 печ. Л. (условных 10,50 л.) 10,82 уч.-изд. Л. Бум. Тип. № 2.

Нограмма, полученная с помощью панора микса.

Рис. 32.

А — ортопантомограф Paatero во время съемки; Б - рентгенограмма, полученная с помощью ортопанто-

мографа.

Кроме того, стереоскопический эффект стереорентгено- грамм зубов небольшой и часто недостаточен для диагно- стики,

Панорамная рентгенография. Исследование зубов и че люстей Blackmann, Jung, Fleischer-Peters, Korkhaus, ( Paatero Э. И. Жибицкая (1968) проводят, пользуясь пано- рамной рентгенографией, которая дает изображение всей зубной дуги верхней и нижней челюсти в развернутом виде сразу с обеих сторон на одном снимке величиной 12>

59

ХЗО см. Для этой цели применяют панорекс, панорамикс, рентгеновские аппараты и счртопантомограф.

Эти аппараты работают по различным принципам, в свя- зи с чем получаются неодинаковые рентгенограммы.

При пользовании панорексом пациент сидит спокойно на стуле, а рентгеновская трубка и пленка совершают ротаци- онные движения вокруг его головы (рис. 31, А). О приме- нении панорекса в ортодонтии сообщил Jung в 1962 г.

Панорамикс работает с рентгеновской трубкой нового типа, при этом к верхней или нижней челюсти снаружи при- кладывают пленку, которую придерживает пациент (рис. 31, Б, В). Данный метод Blackmann называется панографией.

При помощи ортопантомографа, предложенного в 1959 г. финским профессором Paatero (рис. 32, А, Б), изготовляют послойную рентгенограмму лицевого скелета, на которой видны обе челюсти и зубные ряды в развернутом виде.

При помощи панорамной рентгенографии легче устано- вить соотношение и расположение лицевых костей, челю- стей, воздушных пазух, зубов в зубных рядах, зачатков зу- бов, т. е. создается возможность для рентгенологического изучения сразу всего костного скелета зубо-челюстной си- стемы. Это имеет значение для диагностики и терапии. Учи- тывая большую наглядность панорамных рентгенограмм и простую технику их изготовления, авторы рекомендуют применять данный метод в ортодонтической практике*.

Мы полагаем, что панорамная рентгенография является полезным методом рентгенологического исследования орто- донтических пациентов, дополняющим обычную рентгено- графию зубов и челюстей.

Изложенное показывает, что для рентгенологического исследования зубов, челюстей и лицевого скелета предло- жено много различных методик.

Использование их нередко необходимо при изучении мно- гих, особенно выраженных, аномалий зубо-челюстно-лице- вой системы с целью установления правильного диагноза и разработки соответствующего плана лечения.

Глава V

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ

На рентгенографию височно-нижнечелюстных суставов обычно направляют тех пациентов, у которых отмечают за- болевание суставов или у которых аномалия прикуса свя- зана со смещением нижней челюсти в сагиттальном или трансверсальном направлении (при прогении, дистальном и перекрестном прикусе).

Височно-нижнечелюстные суставы исследуют для того, чтобы установить форму суставной ямки, суставного бугор- ка, суставной головки, расположение суставной головки в суставной ямке до лечения и после него, а также с целью выявить изменение структуры элементов сустава при нару- шении его функции.

ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ

СУСТАВОВ

Авторы предлагают различные методы фотографирования суставов при помощи обычного рентгеновского аппарата.

Метод Parma. Старейшая методика, применяемая стома- тологами,— косо-латеральная проекция; о ней пишут А1- bers-Schonberg, Cieszynski, Haenisch, Kohler, Quiering. Хо- рошее изображение можно получить при передне-нижней проекции, которую рекомендовали Algyogzi, Hauberisser, Szepelski. Pordes и Parma предложили свои методики съем- ки височно-нижнечелюстного сустава соответственно косо- латеральной проекции. Заслуживает внимания метод Parma. Это контактная съемка крупным планом, которую можно провести при помощи дентального рентгеновского аппарата после удаления тубуса (рис. 33, А). По методике Parma можно получить функциональные рентгенограммы. Для это- го изготавливают по два снимка с обеих сторон при откры- том и закрытом рте (при сомкнутых зубах в положении центральной окклюзии). На таких рентгенограммах опре- деляется положение суставных головок в суставных ямках

61

Д. Маджаров (1966), Paerschke и Dietze (1963) рекомен- дуют проводить съемки по методике Parma только в исклю- чительных случаях и повторять не больше одного раза, так как данный метод имеет целый ряд недостатков: 1) при прохождении центрального луча через суставную головку

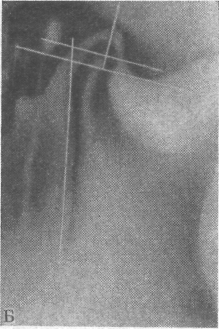

Рис. 33.

А — съемка височно-нижнечелюстного сустава по методике Parma; Б — аппарат, описанный Д. Маджаровым, для съемки височно-нижне .елюстного сустава по ме- тодике Parma. Объяснение в тексте.

отображение последней на рентгенограмме получается слишком большим и расплывчатым; искажаются и внутри- суставные взаимоотношения; 2) из-за малого расстояния между фокусом и кожей лица облучение пациента бывает больше, чем при обычной съемке зубов.

Чтобы избежать упомянутых недостатков, Reckow предла- гает пользоваться плоским тубусом; Д. Маджаров (1966) описывает аппарат, при помощи которого можно центриро- вать луч во время съемки суставов по методике Parma и получать идентичные рентгенограммы (рис. 33, Б).

Методика Schuller. Для изображения суставов применя- ют также проекции, предложенные Mayer, Stenwers, Schul- ler. По методике Schuller (1905) съемку проводят со спе- циальным тубусом длиной 50 см При угле наклона его 30е центральный луч направляют на область черепа здоровой стороны (на ширину ладони выше наружного слухового про-

62

Рис. 34.

А — съемка височно-нижнечелюстрых суставов по методике Schuller при помощи дентального рентгеновского аппарата; Б — съемка, про- водимая в положении пациента лежа; пунктиром показана укладка в модификации В. Г. Гинзбурга; В — рентгенограмма рисочно-ниж- нечелюстного сустава, полученная по методике Schiiller.

хода), одновременно он проходит Через слуховое отверстие исследуемой стороны, т. е. почти аксиально через сустав- ную головку.

Такие рентгенограммы можно получить и при помощи обычного дентального аппарата (рис. 34, А).

По этой же методике снимают рентгенограммы и в го- ризонтальном положении пациента на животе или на боку. В нашей стране чаще применяют модификацию этого ме- тода, предложенную В. Г. Гинзбургом (рис. 34. Б).

На рентгенограммах, полученных по описанной методике (рис. 34, В), можно выявить контуры элементов сустава, их взаимоотношение, грубые патологические изменения; од- нако эта укладка непригодна для изучения функции су- ставов. Кроме того, изображение отбрасывается скошенным лучом и поэтому возможны различные искажения, особен- но ширины суставной щели. Не видны также на снимке мел- кие изменения в структуре сустава.

Другие методики фотографирования суставов. Чисто ак- сиальные проекции (vertiko-submental, submento-vertikal) и приближающиеся к ним методики Brauer, Grashey, Lilien- feld не представляют особой ценности вследствие большого проекционного искажения объекта. Заслуживает внимания медиальная проекция съемки височно-нижнечелюстных су- ставов, предложенная Altschul и Uffenorde. Пациент укла- дывается на спину так, чтобы подбородок как можно плот- нее прижимался к груди, а центральный луч направляется по срединно-сагиттальной плоскости, приблизительно на 5 см отступя от передней границы волос, и проходит через Foramen occipitale magnum.

В отличие от проекции Altschul для получения рентгено- грамм по Uffenorde применяют мягкие лучи; это дает воз- можность получить более дифференциальное изображение костной структуры. Съемка по данной методике в основном применяется в отологии.

Методики, описанные Zimmer (для изображения одного сустава центральный луч направляют со стороны лица че- рез орбиту под углом 60° к наружному слуховому проходу) и Belluci (при укладке для переднего обзорного снимка центральный луч скашивают краниально на 30°), не дают четких изображений элементов височно-нижнечелюстного сустава и тех структурных изменений, которые бывают при его заболевании.

М. В. Цывкин и В. М. Кайдалова (1966) предлагают сле- дующую укладку для получения рентгенограмм височно-

64

нижнечелюстных суставов. Пациент лежит на спине, под го- лову подложен ватно-марлевый круг (высотой 4 см и с внутренним диаметром около 10 см). Кассету с отсеиваю- щей решеткой устанавливают вертикально на исследуемой стороне и под углом 45° к срединно-сагиттальной плоскости лица; медиальный край кассеты плотно прижимают к боко- вой поверхности шеи. Центральный луч направляют гори- зонтально на точку, расположенную на 2 см кпереди от те- менного бугра стороны, противоположной исследуемой, и перпендикулярно по отношению к кассете.

При таком же положении пациента можно получить изоб- ражение ветвей нижней челюсти и обоих височно-нижнече- люстных суставов в задней полуаксиальной проекции.

Мы получали рентгенограммы височно-нижнечелюстных суставов, пользуясь обычной укладкой, принятой для вы- полнения снимка нижней челюсти в боковой проекции. Для этой цели использовали общедиагностический рентгенов- ский аппарат РУМ-104 и дентальный УРДН-70-1. Во время съемки исследуемая сторона плотно прижималась к кассете размером 13 X 18 см так, чтобы сустав находился в ее центре. Центральный луч направляли под углом 15—25° через мяг- кие ткани шеи на угол нижней челюсти пораженной сто- роны.

Чтобы предупредить вредное действие рентгеновых лучей на организм пациентов и персонала, использовали защит- ную ширму, просвинцованные резиновые передники, трубки с защитой и алюминиевыми фильтрами.

На рентгенограммах, полученных описанным способом, довольно отчетливо виден суставной бугорок, суставная го- ловка, контуры суставной ямки и суставная щель в перед- нем и верхнем отделах (рис. 35). Однако примененная ме- тодика пригодна лишь для получения обзорных рентгенов- ских снимков височно-нижнечелюстного сустава.

Приборы и методики, используемые для получения иден- тичных рентгенограмм височно-нижнечелюстных суставов. Чтобы изучить последовательные рентгенограммы, необходи- ма их идентичность, для достижения которой используют спе- циальные приспособления, предложенные разными авторами.

3. П. Шмидт-Липсман (1955) применяла портативный подголовник, в котором голова пациента фиксировалась тре- мя точками: наружным слуховым отверстием, скуловой ду- гой и углом нижней челюсти. Методика автора приближа- ется к способу съемки по Schiiller, поэтому рентгенограммы суставов страдают теми же недостатками.

5 Методы исследования в ортодонтии ;

Рис. 35. Рентгенограмма, полученная при обычной укладке, принятой для выполнения снимка нижней челюсти в боковой проекции.

Blackmann предложил стол для рентгенографии височно- нижнечелюстных суставов. На нем имеются головодержа- тель, а рентгеновская трубка, заранее установленная на определенные точки стола, закреплена в неизменном поло- жении.

Предложенным Updegrave (рис. 36, А) подголовником пользуется Rakosi и изучает серийные снимки по собствен- ной методике, в основе которой лежит принцип сеточной диаграммы.

На область плексигласовой пластинки прибора, не по- крытой свинцовой резиной, помещают сетку из контраст- ного вещества величиной 1X1 см, которая проецируется на пленку (рис. 36, Б).

Следует отметить, что предлагаемые авторами приборы облегчают получение идентичных и функциональных рент- генограмм суставов по известным методикам. Однако они не устраняют недостатки обычной рентгенографии, которая представляет плоскостную проекцию всех теней и не вы- являет элемента глубины исследуемого участка. Поэтому мы, как и многие другие авторы (С. Л. Копельман и

66

Schmuth), считаем, что вследствие неблагопри- ятных проекционных условий обычный рент- генологический метод не является достаточ- ным для исследования височно-нижнечелюст- ных суставов, особенно при их заболевании.

Послойная рентгенография известна под различными наи- менованиями: томография, планиграфия, стратиграфия, ла- минография. В большинстве стран метод послойной рентге- нографии называют томографией.

Историческое развитие послойной рентгенографии. К от- крытию томографии, т. е. к получению рентгеновского сним-

Mayer также высказал мысль о возможности и целесооб- разности использования подобной методики при рентгеноло- гическом исследовании черепа.

Следующий шаг в развитии томографии сделал в 1921 — 1922 гг. французский исследователь Andre Edmond Marie Bocage — основоположник томографии сложных тел.

Он предложил принцип, лежащий в основе современного томографического метода исследования.

Позднее к этой же мысли приходят Portes и Chausse. В 1929 г. Pohl (Швеция) и Kieffer (США) представили первые проекты технического устройства томографа. Valle- bona, Bartelink, Ott, Ziedses des Plantes (1932—1933) пред- ложили различные типы аппаратов для послойной рентге- нографии.

В 1933—1935 гг. Grossmann удачно разрешил технические проблемы томографии и изготовил аппарат для послойного рентгенографирования, названный им томографом.

В то же время в СССР В. И. Феоктистов сконструировал аппарат для томографирования. В 1936 г. Р. Я. Гасуль и В. А. Новиков создали собственный тип томографа, а в 1937 г. С. П. Яншек предложил тип томографа для серий- ного производства.

Наиболее удачным и совершенным оказался томограф конструкции М. С. Овощникова.

Различные томографы предназначены для съемки в поло- жении пациентов лежа, сидя или стоя. Чаще всего употреб- ляются томографы с одновременным противоположным дви- жением рентгеновской трубки и пленки, связанных между собой рычагом при неподвижном положении исследуемого объекта (рис. 37, А).

'Дальнейшим этапом является открытие поперечной томо- графии. Идея изготовления поперечных снимков по отноше- нию к- центральной оси тела была предложена K'effer (1929) в США, а в Европе англичанином Watson (1937).

В дальнейшем дан- ный метод и применяе- мая аппаратура были усовершенств о в а н ы Amisano (1946), Frain и Lacroix (1947), Val- lebona (1947), Gebaur и Waschman (1948), Takahashi (1949). В Со- ветском Союзе первые поперечные томографы сконструиров а л и М Г Буцик и М. С. Ово- щников, В. В. Дмо- ховский, М. А. Колычев и Д. С. Миткевич.

В основу получения поперечных послойных снимков положено мно- гонаправленное движе- ние томографической системы. Пациент, на- ходящийся в положе- нии сидя, и кассета вра- щаются в горизонталь- ной плоскости на 360°, а рентгеновская трубка остается неподвижной (рис. 37, Б). Это не всегда удобно и воз- можно. Поэтому были разработаны конструк- ции томографов, позво- ляющие производить снимок пациента в по- ложении лежа при дви- жении трубки и плен- ки. Такие аппараты

Рис. 37.

А — томограф «Meta» по Grossman; Б — аппарат «Ra- diotome» 1 тИпа для получе- ния поперечных томограмм.

69

предложили Takahashi, Janker, Geadysz, а для клинической диагностики— Giacobini и Manzie в 1954 г.

Имеются также аппараты, которые сочетают в себе прин- ципы томографии и флюорографии. Первый такой томо- флюорограф был сконструирован в Болгарии М. Дмитро- вым, а в СССР — М. С. Овощниковым.

Методика и техника томографии черепа и височно-нижне- челюстных суставов. Томографией как аналитическим мето- дом чаще всего пользуются при изучении черепа (лицевого скелета, челюстей, элементов височно-нижнечелюстных су- ставов, суставного и венечного отростков). Первое исследо- вание черепа этим методом провел Vallebona в 1930 г. Тех- нику томографии височно-нижнечелюстных суставов впер- вые описали Schweitzar, Benker, Junk (1937), Kieffer, Moore, Cough (1938), а в дальнейшем более полное сообщение дали Petrilli и Gurley (1939), Rickets, White, Campbell и Andresen. Томографический метод исследования костей черепа сложный и довольно трудный.

Техника томографии суставов нижней челюсти зависит от формы и расположения суставного отростка в черепе и анатомических особенностей суставной ямки. Форма сустав- ной ямки и мыщелка суставного отростка — продолговатая и эллипсовидная. Продольная их ось имеет такое направ- ление снаружи и спереди, кнутри и кзади, что длинные оси обеих сторон при продолжении их пересекаются в передней части большого затылочного отверстия (foramen occipitale magnum), а точка пересечения продолжения их коротких осей находится непосредственно впереди верхних централь- ных резцов. При выборе проекции томографических сре- зов необходимо учитывать анатомическое расположение суставов.

Съемку височно-нижнечелюстных суставов проводят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (сагиттальной, фронтальной, горизонтальной) и при различном положении нижней челюсти (физиологического покоя, центральной окклюзии, при открытом рте) в зависимости от цели иссле- дования.

Г. Хаджидеков и Б. Ботев (1959) предлагают следующую технику проведения сагиттальной томографии суставов. Для точно боковой проекции пациента укладывают на живот, а голову поворачивают в профиль таким образом, чтобы ис- следуемый сустав прилегал к кассете с пленкой в ее центре. Сагиттальная плоскость черепа должна быть параллельна плоскости стола, а ее основная линия — короткому краю

70

кассеты. Тогда обычно делают два среза на 0,5 и на 1 см (реже на 1,5 см) от поверхности кожи. В этих случаях голов- ку снимают косо. Если необходимо поперечно снять сустав- ную головку, то пациента укладывают на живот, а голову поворачивают сагиттальной плоскостью на 20—25° по от- ношению к плоскости стола; исследуемый сустав плотно прижимают к столу. Обозначенные точки позади ушной раковины и на нижне-внутреннем крае глазницы окажутся тогда на горизонтали, срез пройдет через них. Делают по

Эллиптическое Гйпоциклойд- ное

Рис. 38. Движение рентгеновской трубки и различные формы размазывания теней (по Selz и Scholz). Объяснение в тексте.

одному срезу: медиально (кверху), латерально (книзу) че- рез каждые 0,5 см. Для получения более точных изображе- ний суставной ямки (ввиду сложности ее контуров и релье- фа) необходимы как продольные, так и поперечные срезы.

Эти срезы делают на глубине от 0,5 до 1,5 см от плоско- сти стола при боковой укладке головы.

Г. А. Авдеев, Н. А. Рабухина предлагают при этом глу- бину от 1 — 1,5 до 3,5—4 см. По мнению Orlik-Grzybowska, целесообразно проводить томографию суставов на глубине 2, 2,5 и 3 см.

Следует отметить, что техника послойного рентгенологи- ческого исследования височно-нижнечелюстных суставов, в том числе и глубина срезов, зависит от конструкции аппа- рата, расположения суставов в черепе, от уклаДки и цели исследования.

Поэтому различные авторы нередко указывают на целе- сообразность применения неодинаковых срезов.

Setz и Scholz (1965) стремились выяснить возможности сагиттальной томографии при заболеваниях височно-нижне- челюстных суставов. Авторы пользовались аппаратом «Ро- lytome» фирмы Massiot, при помощи которого можно про- вести различное движение трубки и размазывание теней по формам линейной, круглой, эллиптической, гипоцикличе- ской (рис. 38).

71

По мнению авторов, сагиттальные томограммы не дают возможности изучить все изменения суставов при деформи- рующих артропатиях. Для этой цели необходимо применять послойную рентгенографию с многодименсионным размазы- ванием (эллиптической, гипоциклической) при оптимальной толщине слоя 2 мм.

Томограммы во фронтальной проекции получают при ук- ладке пациента на спину. Руки его вытянуты вдоль тела, а голова должна располагаться так, чтобы срединная ли- ния тела соответствовала средней линии стола. Сагитталь- ная плоскость головы и основная ее линия должны быть перпендикулярны к плоскости стола; фронтальная плоскость черепа параллельна кассете.

Изображение суставов в этой проекции можно получить на глубине от 7,5 до 14 см.

Послойное исследование сустава в аксиальной проекции проводят на вертикальном и на горизонтальном томографе. При томографии в вертикальном положении пациент уса- живается и голову максимально откидывает назад до тех пор, пока основная линия черепа (срединно-сагиттальная) не будет параллельна вертикальному штативу. Снимки в горизонтальном положении получают также в том случае, если пациент лежит на животе, его руки при этом вытянуты вдоль туловища, а шея — максимально вперед. Сагитталь- ная плоскость черепа перпендикулярна плоскости стола; оба сустава проецируются на центральную поперечную линию кассеты. Снимки суставов в аксиальной проекции получают на глубине 11—13 см. Обе описанные укладки неудобны для исследуемого, и к ним прибегают лишь в исключительных случаях.

Для получения томограмм височно-нижнечелюстных су- ставов мы пользовались томографом, предназначенным для съемки пациента в положении лежа, и укладывали его, по- ворачивая голову сагиттальной плоскостью на 20—25° по отношению к плоскости стола, а исследуемый сустав плотно прижимали к столу. В данном томографе происходило одно- временное противоположное движение рентгеновской труб- ки и пленки, связанных между собой рычагом, при непод- вижном положении пациента. Обычно делали несколько снимков с глубиной среза на 1,5—2 см при сомкнутых в центральной окклюзии зубах.

Наши наблюдения показали, что применение описанных срезов не всегда давало удовлетворительные рентгенограм- мы и что глубина среза, требующаяся для получения четкого

72

изображения височно-нижнечелюстных суставов, зависит от строения лицевого скелета, от глубины залегания в нем суставов нижней челюсти, от анатомических их особенно- стей и правильной укладки головы. Принимая это во вни- мание, мы перед съемкой пальпировали область височно- нижнечелюстных суставов, чтобы приблизительно устано- вить, какую глубину среза полезно применить для того или другого пациента. В связи с этим нередко использовались срезы более глубокие (на 2,5 см) или более поверхностные (на 1 или 0,5 см).

Учитывая нежелательность добавочного облучения при изготовлении многочисленных снимков, сустав противопо- ложной стороны снимали, ориентируясь по ранее применен- ным срезам, это нередко позволяло делать только один сни- мок. Однако иногда срез, примененный для одного сустава и давший хорошее изображение, оказывался неудовлетво- рительным для другого сустава, так как у данного пациента строение лицевого скелета и анатомическое расположение суставов правой и левой стороны были неодинаковыми.

Имея в виду, что после ортодонтического лечения сустав- ные головки должны находиться в нормальном положении по отношению к суставным ямкам, мы пользовались конт- рольными томограммами суставов, особенно когда по наме- ченному плану лечения требовалось сагиттальное переме- щение нижней челюсти. С этой целью, ориентируясь по кли- ническим данным и по начальной томограмме, устанавли- вали нижнюю челюсть в нужное положение при помощи специально изготовленного воскового валика и снимали томограммы. В тех случаях, когда контрольные томограм- мы показывали правильное положение суставных головок в суставных ямках, во время ортодонтического лечения или посредством протезов сохраняли созданное положение ниж- ней челюсти. Таким способом контролировали положение , суставных головок и при перекрестном прикусе, связанном со смещением нижней челюсти в сторону. Мы считаем целе- сообразной и даже необходимой описанную тактику.

Изучение томограммы височно-нижнечелюстных суставов. Для более точного определения положения суставной го- ловки в суставной ямке до и после лечения на томограммах мы измеряли ширину и глубину суставной ямки и ширину отдельных участков суставной щели: переднего, срединного и заднего. С этой целью проводили линию, соединяющую нижние края суставного бугорка и слухового прохода, на уровне которой определяли ширину суставной ямки и шири-

73

В ходе исследований заметили, что имеются различные формы су- ставных ямок, сустав- ных бугорков и сустав- ных головок и что иног- да эти измерения быва- ют недостаточными для определения ширины суставной щели в ее разных отделах. Поэто- му проводили дополни- тельную горизонталь- ную линию, параллель- ную первой и проходив- шую через самую вы- пуклую часть сустав- ной головки. Надо от- метить, что в большин- стве случаев такую ли- нию проводили при вы- тянутых суставных от- ростках и малых су-

Рис. 39. Измерение томо- грамм височно-нижнечелюст- ного сустава по нашей мето- дике.

А — измерение глубины сустав- ной ямки; Б — измерение ши- рины разных отделов суставной щели. Объяснение в тексте.

ставных головках, располагающихся и глубине довольно широких суставных ямок (рис. 39, Б).

Наши исследования показали, что анатомическое строе- ние элементов височно-нижнечелюстных суставов (форма и величина суставных головок, суставных ямок, ската сустав- ных бугорков), а также положение суставных головок в су- ставных ямках бывает неодинаковым у пациентов как с ана- логичными, так и с разными аномалиями зубо-челюстной системы. Иногда отмечалась разница в форме элементов су- става у одного и того же пациента на правой и левой сторо- не. Вероятно, это зависело от индивидуального строения черепа и костей лица, которые развивались и формирова- лись под влиянием имеющейся аномалии. При различных видах прикуса наблюдалось неодинаковое положение су- ставных головок в суставных ямках, которое определялось по соотношению найденной ширины переднего, срединного и заднего отделов суставной щели.

Ширину суставной щели 3. П. Липсман (1955) на обыч- ных рентгенограммах измеряла по методике, показанной на рис. 40, А. Н. А. Рабухина (1959) на томограмме проводила измерения соответственно франкфуртской горизонтали (АВ) (рис. 40, Б). Высота H + h дает представление о глубине суставной ямки,' Н — о высоте суставного бугорка; угол а отображает наклон заднего ската суставного бугорка к го- ризонтальной линии. Ширина суставной щели измерялась автором в трех участках: между верхней площадкой голов- ки и дном суставной ямки (Di), между передней поверх- ностью головки и задним скатом суставного бугорка (Da) и между задней поверхностью головки и задней дугой сус- тавной ямки (D3). Расстояние di устанавливалось по вер- тикальной линии, проведенной от франкфуртской горизон- тали, a D2 и D3 — по линиям, идущим под углом 45° к этой вертикали. L(c—gi)—ширина суставной ямки.

Мы полагаем, что изучение положения суставных головок в суставных ямках при помощи измерения ширины сустав- ной щели в разных ее отделах может служить одним из признаков для дифференциальной диагностики различных форм зубо-челюстных аномалий.

Для определения функции суставов Н. А. Рабухина (1966) делала томограммы обоих сочленений в положении физио- логического покоя, центральной окклюзии и при различной ширине открывания рта (на 1, 2, 3, 4 см). Траекторию дви- жения суставных головок автор рассчитывал следующим образом. По горизонтали определяли смещение головки впе-

75

74

р ед

соответственно расстоянию а от переднего

края наруж-

ного

слухового прохода до точки пересечения

горизонтали

с

задней поверхностью шейки — точка F.

Смещение головки

вниз

устанавливали по расстоянию от точки

F

до наиболее

ед

соответственно расстоянию а от переднего

края наруж-

ного

слухового прохода до точки пересечения

горизонтали

с

задней поверхностью шейки — точка F.

Смещение головки

вниз

устанавливали по расстоянию от точки

F

до наиболее

Рис. 40.

А — схема для измерения ширины суставной щели по 3. П. Липсман: а—б — носо-ушная линия. Б —линия под прямым углом к а—б; А, В — линии под углом 45' к а—б перекре- щиваются в точке пересечения двух других линий; Б — схема для измерения элементов височно-челюстного сустава по Н. А. Рабухи- ной.

глубокой части суставной ямки по вертикали б. Траекто- рию движения головки изображали графически (рис. 41). Угол наклона головки определяли по отношению к верти- кали в различных положениях нижней челюсти. Изучение этих траекторий показало, что суставные головки движутся по кривой, имеющей выпуклость книзу.

76

Poyton и Lie (1964) Говорят о целесообразности примене- ния многослойной томографии для исследования височно- нижнечелюстных суставов. При этом могут быть использо- ваны 3 или 5 пленок одновременно и получают снимки су- става в различных его положениях.

1 •* j* \Г^ТО1_1("\П ПЛТ.ТГЮСТ lift Т/Ч»* Л-

слоиной рентгенографии заключает- ся также в возможности нередко обнаружить невидимые на обычных рентгенограммах нарушения, опре- делить распространение изменений и соотношение их с со- седними анатомическими объектами. Поэтому данный метод является ценным и следует его более широко применять в клинической практике при исследовании пациентов с за- болеваниями височно-челюстных суставов и пациентов, у ко- торых аномалии прикуса связаны со смещением нижней че- люсти.

Артрография, рентгенокинематография. Височно-челюст- ные суставы можно исследовать, применив метод артрогра- фии. С помощью инъекции заполняют верхний, нижний или оба отдела суставной щели каким-либо контрастным веще- ством, например 50 или 70% раствором йода (Hofejs, 1957). В конце заполнения при сомкнутых зубах и при открытом рте делают рентгенограммы по разным методикам (Clement- schit&ch, Parma, Schuller) или томографические снимки с

77

глубиной среза 0,5 см. По мнению Hofejs (1957), Paerschke и Dietze (1963), данный метод представляет большие диа- гностические возможности, особенно при деформирующих артропатиях, когда имеются значительные изменения диска. Для изучения движения суставной головки Н. А. Рабу- хина и Л. С. Измайлова (1966), Blackmann (1960—1961), Hielscher (1960—1961), Porsche (1961), Puff и Krause (1965) применяют кинорадиофотографию, кинематографию, рентгенокинематографию.

Н. А. Рабухина и Л. С. Измайлова (1966) составляли график, на котором вычерчивали путь движения головки, а также отмечали ее положение по отношению к вертикали (рис. 42, А). Изучение этих траекторий показало, что сус- тавные головки у людей с различными видами прикуса дви- жутся по дуге, имеющей выпуклость книзу. Длина дуги и ее радиус индивидуально варьируют.

По исследованиям Hielscher (1961), путь движения сус- тавных головок также дугообразный с выпуклостью кзади; Hjortsjo (1954) говорит о S-образной форме этого пути. Zimmer (1961) отмечает, что суставная головка вначале опускается вниз, а в дальнейшем под углом перемещается вперед.

Puff и Krause (1965) с помощью рентгенокинематографии исследовали путь движения суставных головок при нагру- женном и ненагруженном суставе, при открывании и закры- вании рта, при разговоре, пении и нашли, что этот путь не одинаковый при различном тонусе мышц и движении ниж- ней челюсти (рис. 42, Б).

Из обзора видно, что для исследования височно-нижнече- люстных суставов авторы применяют различные методы их рентгенографирования, чтобы изучить анатомическое строе- ние элементов сустава, их взаимоотношение, функцию, а также структурные изменения не только при заболеваниях сочленения, но и при различном соотношении зубных ря- дов. Это говорит о том, что зубо-челюстно-лицевую систему как единое целое следует рассматривать с учетом состоя- ния височно-нижнечелюстных суставов.

Обобщая значение рентгенологического метода, можно сказать, что он является необходимым в ортодонтии как в целях научного исследования, так и для практики. Мы, как и многие специалисты, полагаем, что систематическое рент- геновское исследование пациентов, особенно со сложными аномалиями прикуса, является полезным и что во многих случаях нецелесообразно начинать лечение, пока такое ис-

78

следование не проведено. Свое высказывание мы обосновы- ваем тем, что при помощи рентгенографии ортодонты могут познать многое об анатомических особенностях строения зубов и челюстей, о локализации или отсутствии зачатков зубов, о положении корней зубов, их аномалиях или ано- малиях количества и положения отдельных зубов, о состоя- нии периапикальных тканей. Кроме того, он дает возмож-

Рис. 42.

А — траектория движения суставной головки при рент- генокинематографическом исследовании (по Н. А. Рабу- хиной и Л. С. Измайловой); Б — графическсе изображе- ние движения суставной головки по рентгенокинемато- графическим исследованиям Puff и Krause.

ность выявить такие особенности формы и строения височно- челюстных суставов, челюстей и других костей лицевого ске- лета, которые в ряде случаев бывает трудно уловить только клиническим обследованием или изучением гипсовых моде- лей. Таким образом, рентгенография зубов, челюстей и ви- сочно-челюстных суставов имеет значение для диагностики, терапии аномалий прикуса и их профилактики. Однако мы придерживаемся мнения, что не следует злоупотреблять данным методом, а необходимо проводить рентгенографию по показаниям, соблюдая правила безопасности и подбирая такие срезы и проекции, которые могут дать точное изобра- жение исследуемого участка без многократной съемки. Кро-

79

ме того, мы считаем, что рентгенологическое исследование должно быть связано с .клиническими данными и рассмат- риваться как часть комплексного исследования пациента.

Пути уменьшения облучения пациентов при рентгеноло- гическом исследовании. Вопрос об уменьшении облучения пациентов и персонала при проведении рентгеновских съе- мок в последнее время принимает все большее значение. В связи с этим появились различные предложения. Rudolph, Pilz, Schwerin (1960) и др. обращают особое внимание на безопасное применение рентгенографии в детском возрасте при выяснении количества, расположения или отсутствия зачатков зубов, при установлении степени формирования или рассасывания корней зубов. Обойтись полностью без рентгенологического исследования в детском возрасте не всегда возможно, особенно в сложных клинических слу- чаях. В то же время применение рентгеновых лучей связа- но с отрицательным их действием на детский организм, осо- бенно на половые железы. Поэтому Rakow (I960), Rotta (1957) требуют облучать только один (нужный) участок с дозой, не превышающей 10 р.

Многие авторы выдвигают следующие требования, кото- рые необходимо соблюдать во время рентгеновского иссле- дования.

Предохранять от облучения половые железы и весь ор- ганизм, особенно в детском и юношеском возрасте. Kirsch (1958), Pfeiffer и Schaaf (1958) установили, что при съемке зубов у детей на область половых желез попадает большее количество лучей, чем у взрослых (у детей уменьшено рас- стояние между фокусом и половыми железами). Исходя из этих соображений, рекомендуют использовать свинцово-ре- зиновый передник или накидку.

Избавить организм от излишнего количества лучей. Для этой цели во время экспозиции применяют наименьшее открытие диафрагмы, а центральный луч при помощи избранной методики отдаляют от всего организма и направ- ляют только на исследуемый участок челюсти. Рентгенов- ская пленка удерживается при помощи специальных держа- телей. •'

Уменьшить время экспозиции. Этого возможно достиг- нуть, пользуясь более усовершенствованными рентгеновски- ми аппаратами и применив высококачественные и высоко- чувствительные рентгеновские пленки. В ГДР для этой цели разработана высокочувствительная фотопленка для зубов ORWORF-62 и дентовидокс (Dentovidox). На основании

ьо

фотопленочно-дозиметрических измерений выявлено сниже- ние облучения до 85% по сравнению с использованием обычной фотопленки. Для снижения лучевых доз предла- гают применять различные фильтры (медные, алюминие- вые), а также трехдиафрагмовый тубус.

Chvojka и Novotny (1967) указывают, что, применение обычных рентгеновских аппаратов значительно затрудняет центрирование луча, так как тубус аппарата малоподвиж- ный. Поэтому наиболее подходящим аппаратом для изго- товления таких рентгенограмм авторы считают стоматоло- гический (дентальный) аппарат с коничрским тубусом, фильтром 1 мм AI и диафрагмой до 27 мм. Пленки при этом должны быть помещены в кассете между усиливающими фольгами, а обслуживающий персонал — находиться не ближе чем 2 м от трубки.

Чтобы уменьшить- облучение не связанных с исследова- нием частей черепа, Д. Маджаров (1966) рекомендует при- менять ограничители при контактной съемке височно-нижне- челюстных суставов. В зависимости от пола, возраста и расстояний между суставами ограничители изготовляют с точно определенным диаметром его окружности, через ко- торую проходят рентгеновы лучи. Таким образом, на пленке получается круглое изображение с диаметром 6 см.

Н. А. Рабухина (1959—1966) отмечает, что при томогра- фии височно-нижнечелюстных суставов желательно пользо- ваться трубками с острым фокусом, а также применять спе- циальные узкие и длинные тубусы или диафрагмы-ограни- чители, которые дают возможность максимально центриро- вать пучок лучей на исследуемой области.

81

6 Методы исследования в ортодонтии