- •Введение

- •Глава I клиническое обследование

- •Глава II

- •Сегмента по Gerlach; б — изучение соотношения боковых зубов верхней и нижней челюсти по схеме.

- •А_гнатограф Simon; б — срезающая решетка на сим- метрографе Korkhaus для получения кривой неба в сагит- тальном направлении.

- •Глава III

- •Глава IV

- •Нограмма, полученная с помощью панора микса.

- •Глава V

- •Глава VI

- •Глава VII

- •Заключение

- •84X108/32 6,25 печ. Л. (условных 10,50 л.) 10,82 уч.-изд. Л. Бум. Тип. № 2.

Сегмента по Gerlach; б — изучение соотношения боковых зубов верхней и нижней челюсти по схеме.

![]()

25

Для

прямого прикуса предложена поправка

данного ин-

декса:

![]()

![]()

Автор указывает, что для изучения моделей имеют зна- чение следующие четыре соотношения: 1) сумма верхних резцов — латеральный сегмент верхней челюсти; 2) сумма нижних резцов — латеральный сегмент нижнгй челюсти; 3) сумма верхних резцов — сумма нижних резцов; 4) лате- ральный сегмент верхней челюсти — латеральный сегмент нижней челюсти.

На основании многочисленных исследований Gerlach де- лает вывод, что по определенному соотношению описанных выше компонентов.можно судить об этиологии некоторых аномалий положения зубов и точно установить диагноз.

По мнению Rehak (1960), в ортодонтии имеют значение следующие измерения: сумма 4 верхних или нижних рез- цов, сумма боковых резцов, сумма 3 боковых зубов (клы- ка и обоих премолярои), лонгитудиналъная' (общая) дли- на зубной дуги, трансверсальная ширина апикального ба- зиса.

При помощи средних величин, рассчитанных Black, Tonn, автор дает несколько индексов, имеющих практическое значение.

1 Лонгитудинальная длина зубной дуги измеряется от мезиального края первого моляра до мезиального края того же моляра другой сто- роны.

26

3. Индекс трансверсальной ширины верхнего апикально- го базиса и длины верхней зубной дуги.

![]()

Для измерения длины зубной дуги Carey-Nance была примене- на проволока. Rehak для этой це- ли предлагает применять полос- ку миллиметровой бумаги 10 см длины и 1 см ширины, которую прикладывают к зубному ряду. Трансверсальную ширину апи- кального базиса автор измерял по линии, соединяющей обе глу- бокие точки Fossa canina.

Кроме упомянутых выше ин- дексов, имеется еще индекс ши- рины — длины зубной дуги, кото- рый равен:

Сагиттальные отклонения в области боковых зубов уста- навливают, исходя из симметрического расположения их по отношению к туберальной плоскости. Проводят линии, па- раллельные этой плоскости, через измерительные точки по Pont в области первых премоляров и первых моляров и оп- ределяют положение одноименных боковых зубов правой и левой стороны в сагиттальном направлении (рис. 11).

27

Так как моляры почти никогда не смещаются дисталь- но, а чаще всего в мезиальную сторону, jrp дистально рас- полагающийся моляр считают имеющим правильное потго-^ жение._Для премоляров такое правило не подходит, так как они могут смещаться и в дистальном направлении. По- ложение премоляров считают правильным, если они с ди- стально стоящими молярами составляют одно звено.

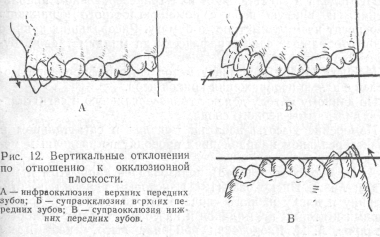

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Для установления вертикальных отклонений модель дер- жат перед собой на уровне глаз так, чтобы воображаемая окклюзионная плоскость проходила горизонтально, касаясь

речных бугров премоляров и мезиально-щечных бугров пер- зых моляров. Таким образом можно определить, какие зубы )асполагаются выше или ниже этой плоскости (рис. 12, А, If).

Для измерения вертикальной щели при открытом прику- се пользуются миллиметровой линейкой, а при глубоком прикусе величину вертикального перекрытия более точно можно установить на боковых телерентгенограммах.

ИЗМЕРЕНИЕ НЕБНОГО СВОДА

Тесная связь, которая существует между формой твер- дого неба и многими аномалиями зубо-челюстной системы, явилась поводом для измерения небного свода в сагилталь-

29

ном и трансверсальном направлении и изображения его

графически.

Диагностическое значение измерений высоты неба выдви- нуто Simon.

При помощи описанного им гнатографа сагиттальную и трансверсальную кривую неба переносят на миллиметровую бумагу (рис. 13, А).

Кривую неба можно перенести на миллиметровую бума- гу, применив также симметрограф Korkhaus со срезающей решеткой (рис. 13, Б) или с рисовальщиком. Срезающая решетка (конструкция, предложенная van Loon) состоит из большого количества тонких металлических прутов, кото- рые при освобождении зажимного приспособления перере- зают модель в сагиттальном или трансверсальном направ- лении, и кривую неба с помощью острого карандаша переносят на миллиметровую бумагу. Рисовальщик кривую неба отображает сразу графически на миллиметровой бу- маге.

\| Mehnert (1956) описывает метод фотографирования мо- делей с целью изображения кривой неба.

По данному методу делают трансверсальную и сагитталь- ную диаграммы небного свода.

Измерение высоты неба на моделях в сагиттальном и трансверсальном направлениях проводят по различным ме- тодикам.

^ А. И. Яворовская (1948) пользовалась аппаратом и ме- тодом М. А. Пискунова (1944), который измерял высоту, ширину и длину небного свода в 4 плоскостях: на уровне первых и вторых премоляров и на уровне первых и вторых моляров. А. И. Яворовская измеряла высоту неба и на уровне клыков. Ширина неба измерялась по внутренней поверхности зубов, высота — в области срединного сагит- тального шва на уровне десневого края и до уровня жева- тельных поверхностей зубов, длина неба устанавливалась от десневого края по линии, параллельной окклюзионной

плоскости.

^ Для измерения высоты неба Л. В. Ильина-Маркосян (1951) сконструировала специальную линейку с вырезкой в середине, в которую вставлен подвижный стержень со шкалой. Эту линейку укладывают на бугры клыков, премо- ляров и моляров и измеряют высоту неба по сагиттальной

, линии.

\\ Н. Г. Снагина (1965) измеряла длину, ширину и высоту неба. Длина твердого неба определялась расстоянием меж-

30

Ду передней и задней анатомическими точками по средней линии (от вершины резцового сосочка до задней носовой ос- ти); ширина — между крайними точками на небной поверх- ности коронок вторых моляров в пришеечной области; вы- сота — расстоянием от самой высокой точки твердого неба по средней линии до плоскости, проходящей на уровне вер- шины альвеолярного отростка верхней челюсти.

Korkhaus предлагает измерять глубину неба при помощи трехдименсионного циркуля (см. рис. 3, Г) от прямой ли- нии, соединяющей середину фиссур первых моляров, к неб- ному шву перпендикулярно по отношению к окклюзионной плоскости. Высоту неба определяют по отношению к длине зубных дуг по формуле:

![]()

Bertzbach отмечает, что определение высоты неба по аль- веолярному отростку не может считаться удовлетворитель- ным, особенно когда необходимо выяснить взаимосвязь ро- ста носовых костей и верхней челюсти. Кроме того, автор указывает, что высота неба не является метрически уста- навливаемой величиной, так как не существует определен- ных измерительных точек. Bloch, например, измерял высоту i неба от середины линии, идущей по жевательным поверхно- стям зубов, вертикально к костному небному шву, Harth рельеф неба обозначал вдоль премоляров и моляров, Kjaer- holm — относительно орального и гингивального края верх- ней челюсти в области 6|6.

Чтобы установить высоту неба, Bertzbach (1959) измерял на моделях ширину зубных дуг в области 6 |6 и ширину верхних резцов.

По мнению автора, высокое и плоское небо определяет не абсолютная высота неба, а его соотношение с шириной зубной дуги. Поэтому автор по примеру Meyer рассчитал индекс высоты неба, который равен:

![]()

Высота неба измерялась автором и на телерентгенограм- мах по отношению к окклюзионной плоскости и к плоскости базиса верхней челюсти (от мезиальных бугров 6 | 6 до костного небного шва). Средняя высота неба по отношению к окклюзионной плоскости равна 42,4, а по отношению к плоскости базиса — 43,3.

31

Рис. 13. ,