1-13 Билет 1

Материальные потребности можно назвать экономическими потребностями. Они выражаются в том, что мы хотим различных экономических благ. В свою очередь, экономические блага - это материальные и нематериальные предметы, точнее, свойства этих предметов, способные удовлетворять экономические потребности. Экономические потребности — одна из основополагающих категорий в экономической теории.

На заре человечества люди удовлетворяли экономические потребности за счет готовых благ природы. В дальнейшем абсолютное большинство потребностей стало удовлетворяться за счет производства благ. В рыночной экономике, где экономические блага продаются и покупаются, их называют товарами и услугами (часто просто товарами, продуктами, продукцией).

Человечество устроено так, что его экономические потребности обычно превышают возможности производства благ. Говорят даже о законе (принципе) возвышения потребностей, который означает, что потребности растут быстрее производства благ. Во многом это происходит потому, что по мере удовлетворения одних потребностей у нас тут же возникают другие.

Так, в традиционном обществе большинство его членов испытывает потребности прежде всего в продуктах первой необходимости. Это потребности преимущественно в пище, одежде, жилье, простейших услугах. Однако еще в XIX в. прусский статистик Эрнест Энгель доказал, что существует прямая связь между типом покупаемых товаров и услуг и уровнем дохода потребителей. Согласно его утверждениям, подтвержденным практикой, с увеличением абсолютного размера дохода доля, расходуемая на товары и услуги первой необходимости, уменьшается, а доля расходов на менее необходимые продукты увеличивается. Самая первая потребность, притом ежедневная, — это потребность в пище. Поэтому закон Энгеля находит выражение в том, что с ростом доходов уменьшается их доля, идущая на покупку продовольствия, и увеличивается та часть доходов, которая расходуется на приобретение других товаров (особенно услуг), являющихся продуктами не первой необходимости. Совокупность всех продуктов, произведенных для удовлетворения материальных благ, называется продукцией.

В конечном счете мы приходим к выводу, что если рост экономических потребностей постоянно обгоняет производство экономических благ, то эти потребности ло конца неутолимы, безграничны.

Другой вывод — экономические блага ограниченны (редки, по терминологии экономической теории), т.е. меньше потребностей в них. Это ограничение связано с тем, что производство экономических благ сталкивается с ограниченностью запасов многих природных ресурсов, частой нехваткой рабочей силы (особенно квалифицированной), недостаточностью производственных мощностей и финансов, случаями плохой организации производства, отсутствием технологий и других знаний для производства того или иного блага. Говоря по-другому, производство экономических благ отстает от экономических потребностей из-за ограниченности экономических ресурсов.

Билет 2 Однако эффективность использования ресурсов – не единственная проблема, порождаемая их ограниченностью. Дело в том, что одни и те же ресурсы могут быть использованы для создания разнообразных благ. Их ограниченность порождает, следовательно, проблему экономического выбора наилучшего из альтернативных (взаимоисключающих) вариантов их использования, при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей общества при данных ограниченных ресурсах.

Осуществляя экономический выбор, общество и каждый отдельный производитель сталкиваются с тремя фундаментальными экономическими проблемами:

1. ЧТО производить (какие производить блага и в каком количестве)?

2. КАК производить (с помощью каких ресурсов и технологий)?

3. ДЛЯ КОГО производить (кто будет получателем произведенных благ)?

Анализируя процесс решения экономических проблем, экономическая теория исходит из гипотезы о рациональном поведении людей, в соответствии с которой субъектом хозяйства выступает экономический человек – разумный, рациональный индивид, стремящийся реализовать свой частный экономический интерес, достигая максимального результата при данных затратах, или наоборот, минимизируя затраты для достижения заданного результата.

Для решения проблемы экономического выбора экономическая теория использует различные экономические модели. Рассмотрим простейшую модель

кривую производственных возможностей. Производственные возможности – это возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов и при данном уровне развития технологий

Билет 3 С развитием экономической теории как науки менялась трактовка ее предмета. Экономистов интересовал широкий круг проблем, и на разных этапах экономического развития во главе угла оказывались некоторые из них. Одни экономисты полагали, что предметом изучения экономической дисциплины являются проблемы материального благополучия общества; другие — проблемы социальной сферы и, прежде всего, многообразные задачи организации обмена и потребления; третьи — проблемы создания и распределения богатства; четвертые — проблемы повседневной хозяйственной деятельности людей. Постепенно выкристаллизовался предмет экономического анализа. Современное его определение исходит из того, что любое общество сталкивается с главной экономической проблемой: ресурсы общества ограничены или редки, а его материальные потребности безграничны. В конечном итоге все экономические проблемы сводятся к одной: как добиться наибольшей выгоды при наименьших затратах. Предметом экономической теории являются отношения, возникающие между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов. Целью дисциплины является достижение эффективного использования ограниченных экономических ресурсов для максимального удовлетворения материальных потребностей людей.

С точки зрения объекта изучения в общей экономической теории можно выделить три раздела: введение в экономическую теорию, микроэкономику и макроэкономику. Первый раздел имеет методологическое, фундаментальное значение, так как служит основным средством исследования двух следующих разделов — микроэкономики и макроэкономики. Экономическая теория формулирует свои принципы и законы на различных уровнях анализа. В зависимости от масштаба выделяют микро- и макроэкономику. Микроэкономика изучает малые экономические единицы, дает объяснение тому выбору, который делают частные лица, фирмы, правительственные агенты, рассматривает закономерности и последствия их функционирования в рыночной экономике. Макроэкономика изучает крупномасштабные экономические явления. Она связана с функционированием национальной экономики в целом и изучает процессы, происходящие на уровне всего общества, рассматривает совокупные показатели дохода, занятости, инфляцию, экономический рост, определяет закономерности государственной экономической политики. Четкой границы между микроэкономикой и макроэкономикой не существует, так как совокупность решений, принимаемых на микроуровне, определяет макроэкономические показатели функционирования экономики, и наоборот.

Методы экономической теории:

Метод анализа и синтеза — анализ предполагает разделение рассматриваемого объекта или явления на отдельные части и определение свойств отдельного элемента. С помощью синтеза получают полную картину явления в целом.

Метод индукции и дедукции — при методе индукции происходит исследование отдельных фактов, принципов и формирование общих теоретических концепций на основе получения результатов (от частного к общему). Метод дедукции предполагает исследование от общих принципов, законов, когда положения теории распределяются на отдельные явления.

Метод системного подхода — рассматривает отдельное явление или процесс как систему, состоящую из определённого количества взаимосвязанных между собой элементов, которые взаимодействуют и оказывают влияние на эффективность всей системы в целом.

Метод математического моделирования — предполагает построение графических, формализованных моделей, которые в упрощённом виде характеризуют отдельные экономические явления или процессы.

Метод научной абстракции — позволяет исключать из рассмотрения отдельные несущественные взаимоотношения между субъектами экономики и концентрировать внимание на рассмотрении нескольких субъектов.

Билет 4 НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО — тип хозяйства, ориентированный на удовлетворение только внутренних потребностей. Противоположно товарному, производящему продукцию в основном для продажи. Возникло на базе естественных производительных сил, когда ведущей сферой производства было сельское хозяйство. Главными чертами являются: неразвитость общественного разделения труда; изолированность от внешнего мира; самообеспеченность средствами производства и рабочей силой; возможность удовлетворения всех или почти всех потребностей за счет собственных ресурсов. Развитие производительных сил общества и общественного разделения труда объективно подготавливают условия для смены натурального хозяйства товарным, где происходит специализация производителей на изготовлении одного какого-либо товара. Промышленная революция создает материальные предпосылки для полного исчезновения натурального хозяйства как особого экономического уклада.

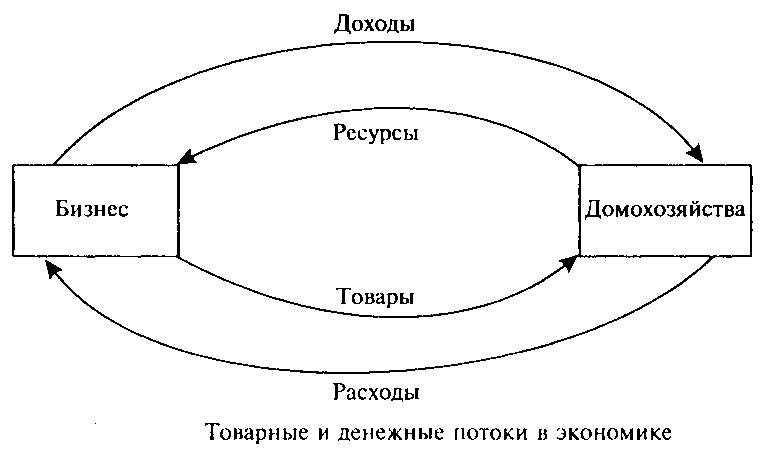

Под товарным понимается такое производство, при котором продукты производятся для продажи, а связь производителей и потребителей осуществляется посредством рынка.Условием, необходимым для возникновения товарного производства, является общественное разделение труда. Этапы развития товарного производства связаны с развитием обмена, рынка. Выделяют следующие типы рынка: неразвитый, свободный, регулируемый, деформированный. Каждому типу рынка соответствует особая модель товарного производства: • товарное производство неразвитого рынка; • товарное производство свободного рынка; • товарное производство регулируемого рынка; • товарное производство деформированного рынка. Рынок — это саморегулируемая, основанная на экономической свободе система отношений между продавцом и покупателем по поводу обмена, купли-продажи товаров (услуг), при которой обеспечивается необходимый спрос на товар. Как функционирующая система рынок предполагает наличие соответствующего механизма (организации). Основными элементами рыночного механизма являются цена, спрос и предложение. Соотношение спроса и предложения определяет цену товара на рынке путем реализации закона спроса. Закон спроса отражает зависимость между относительной ценой на товар и величиной спроса на него: рост спроса влияет на снижение цены, а сокращение спроса способствует росту цен на рынке.

Билет 7 Деньги — специфический товар, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.

Основные функции денег

Деньги проявляют себя через свои функции. Обычно выделяют такие функции денег как:

Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег). Цена товара выполняет такую же измерительную роль, как в геометрии длина у отрезков, в физике вес у тел. Для измерений не требуется досконально знать, что такое пространство или масса, достаточно уметь сравнивать искомую величину с эталоном. Денежная единица является эталоном для товаров. Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене. Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары. Например, был куплен в долг товар. Сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара. Последующие изменения цены на товар уже не влияют на сумму долга, которую нужно оплатить деньгами. Данную функцию деньги выполняют также при денежных отношениях с финансовыми органами. Сходную по смыслу роль играют деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели. Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте. Однако нужно учитывать, что покупательная способность денег зависит от инфляции.

Билет 9 Регулирующая функция – наиболее важная. В рыночном регулировании большое значение имеет соотношение спроса и предложения, влияющее на цены. Реализация данной функции позволяет находить ответы на вопросы что, как и для кого производить. Растет цена – это сигнал к расширению производства, падает – к сокращению. Рынок подсказывает производителям, что им производить, от производства каких товаров и услуг отказаться или уменьшить объем их выпуска. Не менее ценную информацию дает рынок и потребителям. На ее основе они постоянно делают выбор, каким именно способом им лучше всего удовлетворять свои многочисленные потребности. В итоге капиталы из менее выгодных отраслей с пониженными ценами переливаются в более прибыльные отрасли с повышенными ценами. Через механизм закона стоимости, спроса и предложения рынок способствует установлению основных микро- и макропропорций в экономике, обеспечивает динамичную пропорциональность в товарообороте между различными регионами и национальными хозяйствами.

Ценообразующая функция: реализуется при столкновении спроса и предложения, а также благодаря действию сил конкуренции. В результате свободной игры рыночных сил складываются цены на товары и услуги, устанавливается связь между стоимостью и ценой, чутко реагирующая на изменения в производстве, в потребностях, в конъюнктуре.

Стимулирующая функция. Посредством цен рынок стимулирует освоение достижений научно-технического прогресса, снижение затрат, повышение качества, расширение ассортимента товаров и услуг. Так как каждый субъект рыночных отношений непосредственно на себе ощущает результаты принимаемых решений, он заинтересован в наиболее рациональном использовании имеющихся у него ресурсов.

Распределительная функция. Получаемые субъектами рынка доходы представляют собой в основном выплаты за факторы производства, которыми они обладают. Величина дохода зависит от количества и качества фактора производства и от цены, которая устанавливается на рынке на этот фактор.

Информационная функция. Рынок представляет собой богатый источник информации, знаний, сведений, необходимых хозяйствующим субъектам. Он дает, в частности, объективную информацию об общественно необходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и услуг, которые поставляются на рынок. Наличие информации позволяет каждой фирме постоянно сверять собственное производство с меняющимися условиями рынка.

Посредническая функция. Экономически обособленные производители в условиях глубокого общественного разделения труда должны найти друг друга и обменяться результатами своей деятельности. В нормальной рыночной экономике с достаточно развитой конкуренцией потребитель имеет возможность выбора оптимального поставщика продукции. В то же время продавцу предоставляется возможность выбирать наиболее подходящего покупателя.

Санирующая функция. Рынок очищает общественное производство от экономически слабых, нежизнеспособных хозяйственных единиц, и вместе с тем поощряет развитие наиболее эффективных, предприимчивых, перспективных структур. Предприятия, которые не учитывают запросы потребителей, терпят убытки и становятся банкротами, а общественно полезные и эффективно работающие предприятия успешно развиваются.

Рыночный механизм — это механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов рынка: спроса, предложения, цены, конкуренции и основных экономических законов рынка.

Рыночный механизм действует на основе экономических законов: изменения спроса, изменения предложения, равновесной цены, конкуренции, стоимости, полезности и прибыли.

Главными действующими целями на рынке являются спрос и предложение, их взаимодействие определяет, что и в каком количестве производить и по какой цене реализовать.

Цены являются важнейшим инструментом рынка так как они обеспечивают его участников необходимой информацией, на основе которой принимается решение об увеличении или сокращении производства того или иного товара. В соответствии с этой информацией происходит движение потоков капиталов и труда из одной отрасли в другую.

Билет 10 Рынок имеет сложную структуру, его можно классифицировать:

Ø по объектам:

1) рынок товаров:

а) рынок предметов потребления,

б) рынок средств производства;

2) рынок капиталов;

3) рынок ценных бумаг;

4) рынок рабочей силы;

Ø по географическому признаку:

а) национальный;

б) местный;

в) локальный;

г) международный;

Ø по типу экономических отношений:

а) свободный;

б) монополистический;

в) смешанный;

Ø с позиций покупателей и продавцов:

а) рынок покупателя;

б) рынок продавца;

Ø по уровню насыщения:

а) уравновешенный;

б) дефицитный;

в) насыщенный;

Ø по отношению к существующему законодательству:

а) легальный (официальный);

б) нелегальный (теневой).

Рыночная инфраструктура – это система государственных, частных и общественных институтов (организаций, предприятий), которые обслуживают субъектов рыночных отношений и обеспечивают их эффективное взаимодействие.

Виды инфраструктуры:

1) организационно-техническая – товарные биржи, торгово-промышленные палаты, торговые дома, ярмарки, аукционы, транспортные коммуникации, средства оперативной связи;

2) финансово-кредитная – фондовые и валютные биржи, банки, инвестиционные фонды и компании, страховые компании;

3) организационно-исследовательские – аудиторские фирмы, информационные и консультационные фирмы, специальные учебные учреждения.

Элементы инфраструктуры рынка:

Ø биржи (товарные, фондовые, рабочей силы, валютные, финансовые);

Ø ярмарки;

Ø аукционы;

Ø торговые дома;

Ø торгово-промышленные палаты;

Ø с траховые, аудиторские фирмы.

Билет 11, 12

К позитивным сторонам рынка западные экономисты относят:

1. Эффективное распределение ресурсов. Рынок способствует оптимальному распределению ресурсов между хозяйственными сферами и отраслями. Он направляет ресурсы на производство лишь пользующихся спросом товаров, а не на удовлетворение любых реальных потребностей.

2. Возможность его успешного функционирования при наличии весьма ограниченной информации: достаточно иметь данные о цене и издержках производства.

3. Гибкость, высокую адаптивность к изменяющимся условиям. Например, когда в 70-е годы резко повысились цены на энергоносители, рынок ответил на это разработкой альтернативных источников энергии, внедрением ресурсосберегающих технологий, введением режима жесткой экономии энергоресурсов.

4. Оптимальное использование результатов НТР. Стремясь получить максимально высокую прибыль, товаропроизводители идут на риск, на базе привлечения научно-технического прогресса создают новые товары, вводят новейшие технологии и т.д. Это позволяет им иметь определенные преимущества перед конкурентами.

5. Свободу выбора и действий потребителей и производителей. Они независимы в принятии своих решений, заключении различных сделок, найме рабочей силы и т.д.

6. Способность к разнообразию товарного мира, повышению качества товаров и услуг, быстрой корректировке неравновесия.

7. Воспитание “экономического человека”, для которого характерны предприимчивость, расчетливость, готовность идти на риск, ощущение личной ответственности за свои действия.

Негативные стороны рынка

V Рынок порождает факторы, которые нарушают свободу предпринимателя.

Такими факторами являются различные формы монополизма, которые

деформируют правила игры на свободном, классическом рынке;

V Отсутствие стимулов для производства товаров и услуг коллективного и

общественного назначения;

V Рынок не способен решить целый ряд социальных проблем: содержание

пенсионеров, больных, инвалидов, сирот и т.п.;

V Отсутствие механизма защиты окружающей среды;

V Неспособность сохранения не воспроизводимых ресурсов;

V Отсутствие соблюдения социально-экономических прав человека, в

частности права на доход и права на труд для тех, кто может и хочет

работать;

V Рынок безразличен к производству так называемых общественных благ и

услуг (национальная оборона, охрана общественного порядка, воспитание

детей и т.п.);

V Рынок не только обогащает, но и неизбежно разоряет часть предприятий

и часть населения;

V Неспособность содействовать развитию фундаментальных и прикладных

исследований в науке;

V Неспособность структурных изменений производства, организации

денежного обращения, решения региональных и межгосударственных

проблем;

V Нестабильность развития и подверженность спадам производства и

инфляционным процессам;

V Рынку чужды нравственные идеалы добра, справедливости, патриотизма и

т.д. Разные народы сложили немало пословиц и поговорок по этому

поводу: «рынку нет дела до человека без кошелька»; «рынок – это

специально отведенное место, где люди могут обманывать друг друга» и

т.д.

Билет 13 1. Основные неценовые детерминанты спроса – доходы потребителей.

Товары, спрос на которые изменяется в прямой зависимости от изменения дохода, называются товарами высшей категории. Кривая спроса на эти товары при увеличении дохода сдвигается вправо.

2. Цены на взаимосвязанные товары. Взаимосвязанные товары могут быть взаимозаменяемыми (субституты) и взаимодополняемыми (комплементарные товары). Товары – субституты, если увеличение цены на один из них приводит к увеличению спроса на другой. Товары комплементарные, если увеличение Р на один из их влечет к снижению спроса.

3. Вкусы потребителей.

4.Ожидаемые в будущем доходы и цены.

5.Численность потребителей на рынке.

ДОБАВЛЕНИЯ К ЭТИМ БИЛЕТАМ Билет 6

Обмен — это движение товара от одного товаропроизводителя к другому, предполагающий эквивалентность, что требует соизмерения разных по виду, качеству, форме, назначению товаров. Это соизмерение разных товаров требует единой обшей их основы.

Такой основой является стоимость товаров, т.е. общественный труд, затраченный в процессе производства товара и овеществленный в этом товаре. Именно общественный труд (а не индивидуальный труд отдельного производителя) делает товары соизмеримыми. При обмене одного товара на другой на рынке общество тем самым подтверждает, что на эти товары затрачен труд, т.е. оба товара имеют стоимость. В связи с тем что труд, затраченный на производство отдельных товаров, различен, товары имеют разную стоимость. Отсюда возникает необходимость количественно измерять общественный труд или стоимость, т.е. появляется понятие меновой стоимости.

Меновая стоимость — это способность товара обмениваться на другие товары в определенных пропорциях, т.е. для них он имеет значение как потребительная стоимость (способность продукта удовлетворять какую-либо потребность человека).

При производстве товара для обмена товаропроизводитель интересуется прежде всего стоимостью и только во вторую очередь — потребительной стоимостью, ибо, если товар не обладает потребительной стоимостью, то он никому не нужен и его невозможно обменять.

Итак, продукт, не предназначенный для обмена, имеет лишь потребительную стоимость для производителя. Товар при обмене должен обладать стоимостью для производителя и потребительной стоимостью для покупателя. Эти свойства товара выступают как единство противоположностей: единство, так как они присущи одному товару, а противоположность постольку, поскольку один и тот же товар для одного человека не может быть одновременно и потребительной стоимостью, и стоимостью.

Эволюция обмена товаров предполагает развитие форм стоимости.

Первая форма - простая, или случайная, форма стоимости свойственна низкой ступени развития производительных сил.

Вторая - развернутая форма стоимости. С дальнейшим разделением труда и ростом производства все больше продуктов-товаров поступает на рынок. Один товар встречается при обмене с множеством других товаров-эквивалентов. Например:

1 мешок зерна = 1 овце = 1 топору = 1 аршину холста и т.д.

Третья - всеобщая форма стоимости, когда товар становится главной целью производства. Каждый товаропроизводитель за продукт своего труда стремился получить всеобщий товар, который нужен всем

Третья - всеобщая форма стоимости, когда товар становится главной целью производства. Каждый товаропроизводитель за продукт своего труда стремился получить всеобщий товар, который нужен всем. В связи с такой объективной необходимостью из товарной массы стали выделяться товары, выполняющие роль всеобщего эквивалента. Всеобщими эквивалентами становились скот, меха, у племен Центральной Африки — слоновая кость. Однако в этой роли такие товары задерживались недолго, поскольку не удовлетворяли требованиям товарного обращения и по своим свойствам не соответствовали условиям эквивалентности.

Билет 8

денежный товар

товар, выполняющий в процессе исторического развития роль денег, всеобщего эквивалента, измерителя стоимости. В качестве таких товаров поочередно выступали наиболее ходовые, употребительные товары (скот, меха, зерно, украшения), затем ценные металлы. В исключительных случаях товарные деньги используются и в современной экономике, например при оплате труда товарами вместо денег.

Билет 13

Потенциальные покупатели предъявляют определенный спрос на благо. Спросом называется готовность приобрести то или иное количество блага в зависимости от его цены.

Нужно заметить, что спрос покупателей зависит также от нескольких других переменных = доходов, предпочтений, цен на другие блага и т. д. Предположим, что все эти переменные нам заданы и мы исследуем изменение спроса в зависимости от цены при прочих равных.

Обратите внимание, что спрос = это не просто желание потребить данное благо вообще (то есть при нулевой цене). Потребители могут хотеть потреблять большое количество булочек, если те ничего не будут стоить. Но это не значит, что они захотят купить это же количество по некоторой цене, отличной от нуля. А при очень большой цене они вообще не смогут это сделать = доходы не позволят. Поэтому под спросом подразумевается действительный спрос, который в действительности будет предъявлен на благо при том или ином значении его цены.

Далее, когда говорят про спрос, всегда имеют в виду определенный промежуток времени, в течение которого будет предъявлен этот спрос, = это может быть спрос на булочки в течение дня, недели, месяца, года или любого другого периода. Мы будем рассматривать спрос в течение дня.

Количество блага, которое потребители захотят купить в эту некоторую единицу времени по определенной цене, называется объемом спроса. При разных ценах товара объемы спроса на него будут разные, так как для потребителей цена продукта имеет существенное значение. Например, при цене 20 рублей за булочку потребители захотят купить 2000 булочек в день, а при цене 10 рублей объем спроса составит 4150 булочек в день. Множество объемов спроса при всех возможных значениях цены и представляет собой спрос = готовность купить определенное количество в зависимости от его цены. Эта зависимость объема спроса от цены называется функцией спроса.

Закон спроса — величина (объём) спроса уменьшается по мере увеличения цены товара. Математически это означает, что между величиной спроса и ценой существует обратная зависимость (однако не обязательно в виде гиперболы, представленной формулой y = a/x). То есть повышение цены вызывает понижение величины спроса, снижение же цены вызывает повышение величины спроса.

Природа закона спроса не сложная. Если у покупателя есть определенная сумма денег на приобретение данного товара, то он сможет купить тем меньше товара, чем больше цена и наоборот. Конечно, реальная картина намного сложнее, так как покупатель может привлечь дополнительные средства, купить вместо данного товара другой — товар-субститут.

Неценовые факторы, влияющие на спрос:

Уровень доходов в обществе;

Размеры рынка;

Мода, сезонность;

Наличие товаров-субститутов (заменителей);

Инфляционные ожидания.

В ряде курсов микроэкономики закон спроса формулируется строже: Если с ростом дохода спрос на товар увеличивается, то с ростом цены данного товара спрос на него должен уменьшаться.

Данная поправка обусловлена существованием товаров Гиффена, величина спроса на которые растёт при росте цены. Но для подавляющего большинства случаев (ввиду редкости товаров Гиффена) вышеприведенная закономерность действует.

1. Основные неценовые детерминанты спроса – доходы потребителей.

Товары, спрос на которые изменяется в прямой зависимости от изменения дохода, называются товарами высшей категории. Кривая спроса на эти товары при увеличении дохода сдвигается вправо.

2. Цены на взаимосвязанные товары. Взаимосвязанные товары могут быть взаимозаменяемыми (субституты) и взаимодополняемыми (комплементарные товары). Товары – субституты, если увеличение цены на один из них приводит к увеличению спроса на другой. Товары комплементарные, если увеличение Р на один из их влечет к снижению спроса.

3. Вкусы потребителей.

4.Ожидаемые в будущем доходы и цены.

5.Численность потребителей на рынке.

Билет 14

Предложение — возможность и желание продавца (производителя) предлагать свои товары для реализации на рынке по определённым ценам. Такое определение описывает предложение и отражает его суть с качественной стороны. В количественном плане предложение характеризуется по своей величине и объёму. Объём, величина предложения — это количество продукта (товара, услуг), которое продавец (производитель) желает, может и способен в соответствии с наличием или производительными возможностями предложить для продажи на рынке в течение некоторого периода времени при определённой цене.

Как и объём спроса, величина предложения зависит не только от цены, но и от ряда неценовых факторов, включая производственные возможности (см. Кривая производственных возможностей), состояние технологии, ресурсное обеспечение, уровень цен на другие товары, инфляционные ожидания.

Закон предложения

Закон предложения — при прочих неизменных факторах величина (объём) предложения увеличивается по мере увеличения цены на товар.

Рост величины предложения товара при увеличении его цены обусловлен в общем случае тем обстоятельством, что при неизменных издержках на единицу товара с увеличением цены растёт прибыль и производителю (продавцу) становится выгодным продать больше товара. Реальная картина на рынке сложнее этой простой схемы, но выраженная в ней тенденция имеет место.

Факторы, влияющие на предложение:

1. Наличие товаров заменителей.

2. Наличие товаров-комплементов (дополняющих).

3. Уровень технологий.

4. Объём и доступность ресурсов.

5. Налоги и дотации.

6. Природные условия

7. Ожидания (инфляционные, социально-политические)

8. Размеры рынка

Билет 15

Рыночное равновесие — ситуация на рынке, когда спрос на товар равен его предложению; объём продукта и его цену называют равновесными или ценой рыночного клиринга. Такая цена имеет тенденцию в отсутствие изменений спроса и предложения оставаться неизменной.

Равновесие бывает устойчивым и неустойчивым. Если после нарушения равновесия рынок приходит в состояние равновесия и устанавливаются прежние равновесные цена и объём, то равновесие называют устойчивым. Если после нарушения равновесия устанавливается новое равновесие и изменяется уровень цен и объём спроса и предложения, то равновесие называют неустойчивым.

( в Модели равновесия, ребята, просто днище, я не знаю, как его можно сюда изложить. Так что, попытайтесь сами прочитать, пожалуйста )

16-30 (примерно) 16.

При очень высокой цене рынок устанавливается избыток. Величина спроса намного больше велечины предложения, но при резком снижении цен на рынке образуется дефицит, значит есть резервы для повышения цен . Последующий подъем и снижение цен происходит с меньшей амплитудой и в конечном счете устанавливается ровновестная цена .

Модели Маршала .

Рассмотрим длительный промежуток времени, если продавец ориентируется на высокие цены прошлого сезона и привозит много продукции , то он может оказаться в проигрыше , так как продаваться продукция будет только по низкой цене. Учитывая этот факт , в следующий раз продавец привезет меньше продукции, при этом спрос будет выше и его купят по высокой цене .

Продавец будет присваивать разницу в ценах до тех пора, пока колличество продукции не достигнет равновесия и цена не станет равновесной .

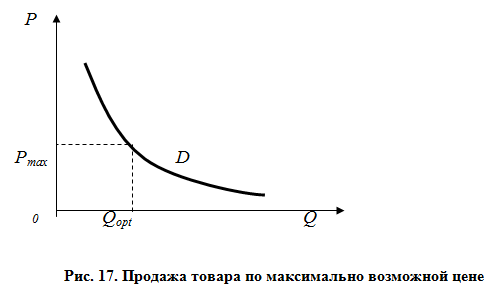

СПРОС – платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной цене. Спрос характеризуется величиной спроса – количеством товаров, которое покупатели готовы приобрести по данной цене. Под словом «готовы» нужно понимать то, что у них есть желание (потребность) и возможность (наличие необходимых денежных средств) для покупки товара в данном количестве. Необходимо заметить, что спрос – это потенциальная платежеспособная потребность. Его величина говорит о том, что покупатели готовы приобрести такое количество товаров. Но это не значит, что сделки в таких объемах действительно состоятся – это зависит от ряда экономических факторов. Например, производители могут оказаться не в состоянии выпустить такое количество товара. Можно рассматривать как индивидуальный спрос (спрос конкретного покупателя), так и общую величину спроса (спрос всех покупателей, присутствующих на рынке). В экономике изучается, в основном, общая величина спроса, так как индивидуальный спрос сильно зависит от личных предпочтений покупателя и, как правило, не отражает реальной картины, сложившейся на рынке. Так, конкретный покупатель может вообще не испытывать нужды в каком-либо товаре (например, велосипеде), тем не менее, на рынке в целом спрос на этот товар существует. Как правило, спрос на товар подчиняется закону спроса. ЗАКОН СПРОСА – закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар спрос на этот товар снижается при прочих неизменных факторах. Закон спроса может иметь отдельные исключения. Например, для некоторых престижных товаров небольшое увеличение цены иногда может приводить к повышению спроса, так как более высокая, по сравнению с аналогами, цена, создает у покупателя иллюзию того, что этот товар более качественный или модный. ПРЕДЛОЖЕНИЕ – способность и желание продавцов предложить определенное количество товара по данной цене. Предложение характеризуется, в первую очередь, величиной предложения – количеством товаров, которое продавцы хотят и могут продать по данной цене. Таким образом, у них должно быть желание (согласие на продажу товара по данной цене) и возможность (наличие необходимого числа товаров) для продажи товара в данном количестве. Можно рассматривать как индивидуальное предложение (предложение конкретного продавца), так и общую величину предложения (предложение всех продавцов, присутствующих на рынке). В экономике изучается, в основном, общая величина предложения на какой-либо товар. В макроэкономике также рассматривается совокупное предложение – общая величина предложения всех товаров всеми продавцами, действующими на данном рынке. Как правило, предложение товара подчиняется закону предложения. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ – закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар предложение этого товара повышается при прочих неизменных факторах. Закон предложения может иметь исключения. Так, для целого ряда товаров сдерживающим фактором роста производства является ограниченность ресурсов. При достижении границы максимального использования ресурсов никакой рост цен не сможет увеличить производство, а с ним и предложение товаров. ГРАФИК СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – график, показывающий зависимость величины спроса и предложения от цены. Каждой величине цены соответствует свое значение величины спроса и предложения. Эту зависимость можно выразить графически в виде кривой спроса и кривой предложенияна графике спроса и предложения. Обратите внимание на то, что, хотя по оси абсцисс обычно откладываются значения независимой переменной, на графике предложения, наоборот, по оси абсцисс принято откладывать цену (P), а по оси ординат – количество (Q). КРИВАЯ СПРОСА – непрерывная линия на графике спроса, на которой каждой величине цены соответствует определенная величина спроса. Линия спроса на графике может выглядеть различным образом, в зависимости от товара. Обычно она изображается в виде кривой, напоминающей гиперболу. Кривую спроса обычно изображают лишь в центральной ее части, не доводя линию до участков чересчур низкой или чересчур высокой цены на товар, поскольку такие ситуации являются, как правило, умозрительными и изучение спроса в них носит характер предположений. КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – непрерывная линия на графике предложения, на которой каждой величине цены соответствует определенная величина предложения. Линия предложения на графике может выглядеть различным образом, в зависимости от товара. Иногда она изображается в виде прямой, а чаще – в виде кривой, напоминающей гиперболу. При этом кривую часто изображают так, что она как бы имеет вертикальную асимптоту. Этим хотят подчеркнуть ограниченный характер производственных возможностей: существует предел производства каждого продукта, такая величина выпуска, которая не может быть достигнута даже при самых высоких затратах, поскольку ресурсы носят ограниченный характер. Кривую предложения обычно изображают лишь в начальной или центральной ее части, не доводя линию до участков чересчур высокой цены на товар, поскольку такие ситуации являются, как правило, умозрительными и изучение предложения в них носит характер предположений. ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ – точка пересечения кривой спроса и кривой предложения на графике спроса и предложения. Поскольку, согласно закону спроса и закону предложения, спрос является монотонно возрастающей, а предложение – монотонно убывающей функцией, на графике спроса и предложения их кривые обычно пересекаются. Точка их пересечения соответствует состоянию рыночного равновесия, а ее координаты – равновесной цене и равновесному количеству. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ – состояние рынка при равенстве спроса и предложения. РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА – цена, для которой величины спроса и предложения равны. Иными словами, по данной цене производители готовы предложить ровно столько товара, сколько покупатели готовы купить. Отклонения от равновесной цены способны привести к состоянию дефицита или перепроизводства. РАВНОВЕСНОЕ КОЛИЧЕСТВО – совпадающие величины спроса и предложения при равновесной цене. ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО – превышение предложения над спросом. Обычно перепроизводство возникает в случае установления на рынке цены выше равновесной. Величина перепроизводства рассчитывается как разница между предложением и спросом по данной цене. ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – факторы, влияющие на величину спроса и предложения. Основным фактором, как для спроса, так и для предложения, является цена товара. Кроме того, существует ряд других факторов, которые принято называть неценовыми факторами.

18 .Эластичность спроса по цене. Коэффициенты эластичности.

Эластичность - безразмерная величина; ее использование снимает сложности, связанные с единицами и масштабами рассматриваемых величин. Эластичность и производная не связаны друг с другом однозначно, хотя и совпадают по знаку (поскольку Р и Q - положительные величины), и в одних и тех же случаях стремятся к нулю (когда реакция спроса на изменение цены отсутствует) или к бесконечности (когда потребитель "бесконечно сильно" реагирует на ничтожное изменение цены). Крутизна наклона кривой в общем случае не характеризует величину эластичности, ее геометрические свойства несколько менее наглядны.

В нормальных случаях с увеличением цены объем спроса уменьшается. Поэтому можно считать, что всегда Εp[D] < 0, и при анализе спроса знак эластичности не представляет интереса. Для измерения величины реакции спроса на изменение цены удобнее использовать абсолютную величину эластичности:

η = |Εp[D]|(3)

Некоторые авторы, чтобы иметь дело с положительными показателями, определяют эластичность потребления по спросу как:

|

(1) |

Такое определение не соответствует общему определению эластичности функции.

Спрос называют неэластичным, если 0 < η < 1, и эластичным, если η > 1. Посмотрим, с какими реальными обстоятельствами связана эластичность спроса по цене (табл. 1; рис.1).

|

|

Постоянной эластичностью n = 1 обладает степенная функция с показателем степени - 1 (см. МП, II, формула (9) и упражнение 3), т. е. обратная пропорциональность D(P) = а / Р. Непосредственно видно, что для такой функции спроса справедливо равенство

R(P) = P·a/p = a ,

т. е. суммарные расходы на приобретение товара не зависят от его цены.

Если эластичность спроса на товар - переменная величина, то суммарные расходы будут возрастающей функцией цены на участках с низкой эластичностью и убывающей - на участках с высокой эластичностью. Максимумам суммарных расходов (переходам от возрастания к убыванию) и минимумам (обратным переходам) соответствуют цены, при которых η = 1.

В качестве иллюстрации рассмотрим линейную функцию спроса (рис. 2,а).

Эта функция имеет постоянную производную, но ее эластичность изменяется во всем диапазоне возможных значений: когда цена стремится к нулю, эластичность также стремится к нулю, по мере приближения к цене P0 эластичность стремится к бесконечности. В середине этого интервала, т. е. при Р =P0 / 2, выполняется равенство η = 1 (см. МП, II, упражнение 1), и суммарные расходы принимают наибольшее значение. На рис. 2,б представлен график функции суммарных расходов R(P) и показано положение максимума.Читатель может самостоятельно в качестве упражнения представить функцию спроса в аналитической форме и после необходимых выкладок убедиться в том, что суммарные расходы будут максимальными в указанной на рисунке точке.

Спрос на данный товар при увеличении цены на другой товар может и возрастать, и убывать - в зависимости от отношения потребителя к совместному использованию того и другого товара. Например, рост цены на бензин должен снижать спрос на автомобили;

в то же время повышение цены на хозяйственное мыло увеличивает спрос на стиральный порошок. Таким образом, перекрестная эластичность может быть и положительной, и отрицательной, и ее знак представляет не меньший интерес, чем абсолютная величина. Первый пример относился к взаимодополняемым товарам; для них характерна отрицательная перекрестная эластичность. Во втором примере речь идет о взаимозамещаемых товарах; здесь мы обычно сталкиваемся с положительной перекрестной эластичностью. Теперь обратимся к эластичности спроса по доходам. Ее можно определить аналогично эластичности спроса по цене:

|

(4) |

Здесь Q - объем спроса на определенный товар, I - доход потребителя, символ δ, как и раньше, обозначает относительные приращения. Такие зависимости обычно изучают путем сопоставления спроса в группах потребителей, каждая из которых более или менее однородна по уровню дохода.

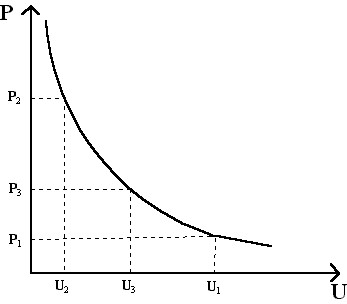

Рост дохода увеличивает возможность совершения покупок, так что спрос на большинство товаров с увеличением дохода возрастает, и эластичность спроса по доходам оказывается положительной. Но по абсолютной величине эти эластичности могут резко различаться. Эластичность спроса на товары первой необходимости весьма мала, а на предметы роскоши - велика. Кроме того, существуют товары, которые при достаточно высоком уровне доходов вытесняются лучшими товарами-заменителями, и спрос на них при дальнейшем увеличении дохода падает. На этом участке эластичность оказывается отрицательной. Такие товары называют низшими благами (рис. 3).

|

Рис. 3. Зависимости спроса (Q) от доходов (I). 1 - товары первой необходимости (ΕI<1); 2 - предметы роскоши (ΕI > 1); 3 - низшие блага (ΕI<0 при больших доходах). |

Итак, мы видим, что такой показатель, как эластичность спроса, служит весьма полезным инструментом выявления отношения потребителей к различным товарам. Но этот же инструмент может быть использован и для анализа предложения.

Эластичность предложения по цене

|

(5) |

определяется аналогично эластичности спроса, но здесь Q - объем предложения, связанный с ценой функцией Q = S(P)(рис. 4). Так как объем предложения - неубывающая функция цены, эластичность предложения в обычных случаях - неотрицательная величина. В лекции 6 отмечался различный характер функции предложения в различных периодах. Это различие находит свое отражение в эластичности:

а) для мгновенного предложения, когда продукт уже произведен, его количество является величиной постоянной, Εp[S] = 0;

б) в коротком периоде предложение может в некоторой степени приспособиться к изменяющейся цене и на значительной части кривой предложения Εp[S] = 0 ; однако при этом возможности производства не безграничны, и по мере приближения к предельно возможному объему Q* (рис. 4) эластичность снижается, стремясь к нулю;

в) в длительном периоде возможности приспособления еще шире, а коэффициент эластичности больше, чем в среднем периоде. Ограниченность возможностей предложения при этом обычно не играет существенной роли.

19.Понятие эластичности предложения. Чувствительность объема предложения к изменению рыночной цены показывает эластичность предложения.

Эластичность предложения можно определить как степень изменения количества предлагаемых к продаже товаров и услуг в ответ на изменение рыночной цены.

Коэффициент эластичности предложения

Измерение эластичности предложения производится с помощью коэффициента эластичности. Он рассчитывается как отношение процентного изменения количества предлагаемой продукции к процентному изменению цены. Формула для подсчета коэффициента эластичности предложения по цене (Es) имеет вид:

Es = ?QA :?P.

Различные варианты интенсивности подобных изменений также могут быть отнесены к одному из трех основных случаев:

1) эластичное предложение;

2 ) неэластичное предложение;

3) предложение единичной эластичности.

Кривые предложения с разной степенью эластичности

Кроме того, эластичность предложения также может принимать крайние значения – абсолютно эластичное и абсолютно неэластичное предложение.

Степень эластичности предложения может иметь и графическую интерпретацию.

На рисунке представлены различные варианты эластичности кривой предложения. На рис. А) S1 – не эластичное предложение (Е < 1); S2 – предложение единичной эластичности (Е = 1); S3 – эластичное предложение (Е > 1).

На рис. B) S1 – абсолютно неэластичное предложение (Е =0); S2 – абсолютно эластичное предложение (Е = ?).

Фактор времени, влияющий на эластичность предложения.

На эластичность предложения оказывают влияние различные факторы: цены на сырье и уровень заработной платы, ставка процента, наличие резервных производственных мощностей, характер продукции, скажем, предложение промышленной продукции более эластично, чем сельскохозяйственной.

Решающую роль в эластичности предложения имеет количество времени, имеющегося в распоряжении производителей, для того чтобы отреагировать на изменение цены товара. Поэтому в работе производителей различают следующие периоды:

– текущий период – это период, в течение которого производитель не имеет возможности приспособиться к уровню изменения цен;

– краткосрочный период – это период, в течение которого производители не успевают в полном объеме отреагировать на изменение цен. Следовательно, не успевают изменить производственные мощности;

– долгосрочный период – характеризуется достаточным временем, для того чтобы производитель полностью приспособился к изменению цен.

20.

ПОЛЕЗНОСТЬ-это удовлетворение , которое получает субъект в результате потраченного блага.

Теорию потребления измеряют очень подробно .

Метод индивидуализма субъекта рассматривается в отрыве от окружающего мира.

Равновестный подход-движение вперед это смена статических равновесий.

Широкое использование математических методов экономического анализа.

Координалистский подход основан на том, что поезность можно измерить.Общая полезность- сумма полезностей всех потребленных единиц блага.

Каждая последующая единица блага увеличивает общую полезность . Величина , на которою возрастает общая полезность при потреблении еще одной дополнительной единици . Блага-называется придельной полезностью. Предельная полезность по мере насыщения благом УБЫВАЕТ.

Каждая последующая единица блага приносит потребителю полезность меньшую, по сравнению с предшествующей

ПРАВИЛО МАКСИМИЗАЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ.

Потребитель стремится максимизировать общую полезность, для этого он должен потратить свои деньги так, чтобы каждая потраченная денежная единица приносила ему одинаковую полезность. Чтобы получить такой результат и придти к равновесию пакупатель будет предъявлять спрос на товар , пока не достигнет равновесия .

21.

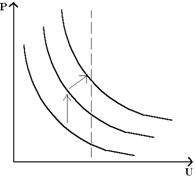

Кривая безразличия показывает только один уровень полезности. Чтобы понять и лучше проанализировать поведение покупателя используется карта кривых безразличия . Чем выше находится кривая безразличия, тем более предпочтителен уровень полезности, который она изображает.

Линия бюджетных ограничений показывает сочетание АиВ , которые имеют одинаковую стоимость . Она имеет несколько точек пересечения(безразличия) . Точка касания линии бюджетного ограничения по отношению наивысшей из доступных кривых безразличия это точка максимизации полезности или состояния потребления равновесия потребителя.

22.

В том случае, если цены товаров не меняются , но меняется колличество денег у покупателя , линия бюджетных ограничений будет менять свое положние в системе координат. Смещение линии бюджетных ограничений может происходить и в том случае , если количество денег остается преждним , но цены товаров меняются в разных пропорциях. В этом случае, новый реальный доход потребителя называется — эффективный доход. Он также отражает линии доходов потребителя.

Цена — потребления

Колличество денег не меняется в том случае, когда цены на один товар не меняются , а на друг. Меняется . Исзменение положения линий бюджетных ограничений происходит путем вращения вокруг одного из его концов. Когда цена на один товар меняется , а на другой остается в постоянной , изменения в покупках отражает эффект замещения. Эф.з. - увеличение или уменьшение общего объема потребления, структры потребления и колличества каждого товара всвязи с изменением цен на один из них.

Построение кривой спроса.

При наличии карты кривых безразличия кривая спроса строится следующим образом:

На первой диаграмме наносятся кривые безразличия и бюджетные линии, соответствующие разным уровням цены одного из благ, скажем x. Отмечаются наборы благ, являющиеся оптимальными для каждого значения цены блага x. Из точек, соответствующих этим наборам опускаются вертикальные линии.

На второй

диаграмме, расположенной под первой,

по оси y откладываются

значения Px ,

и проводятся горизонтальные линии,

соответствующие этим значениям. По

оси x откладываются

объемы потребления блага x.

В точках пересечения вертикальных

линий, опушенных из первой диаграммы,

с горизонтальными линиями для

соответствующих цен, ставятся точки,

показывающие спрос для этой цены. Затем

точки соединяются.

Обратите внимание. Во-первых, частота бюджетных линий возрастает с увеличением цены. Это как правило ведет к тому, что при больших значениях цены потребление блага x изменится очень незначительно, а значит наклон кривой спроса должен возрастать при росте цены блага. Обычно, кривая спроса имеет отрицательный наклон, но она может быть горизонтальной линией (если данное благо имеет полные субституты), и вертикальной линией, а может иметь даже положительный наклон (для Гиффиновых благ).

23.Классификация издержек фирмы в краткосрочном периоде.

Анализируя издержки, необходимо различать издержки на весь выпуск продукции, т.е. общие (полные, суммарные) издержки производства, и издержки производства единицы продукции, т.е. средние (удельные) издержки.

class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-7080953988970602" data-ad-slot="3543059704" data-adsbygoogle-status="done" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13px; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 336px; height: 280px; background: transparent;"

Рассматривая затраты на весь выпуск продукции, можно обнаружить, что при изменении объема производства величина одних видов затрат не изменяется, а величина других видов затрат носит переменный характер.

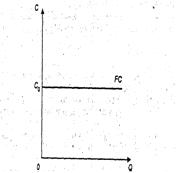

Постоянные издержки (FC – fixed costs) – это затраты, не зависящие от объема выпуска продукции. К ним относятся затраты на содержание зданий, капитальный ремонт, административно-управленческие расходы, арендная плата, платежи по страхованию имущества, некоторые виды налогов.

Понятие постоянных издержек может быть проиллюстрировано на рис. 5.1. Отложим на оси абсцисс количество выпускаемой продукции (Q), а на оси ординат – издержки (С). Тогда график постоянных издержек (FC) будет представлять собой прямую, параллельную оси абсцисс. Даже когда предприятие ничего не производит, величина этих издержек не равна нулю.

Рис. 5.1. Постоянные издержки

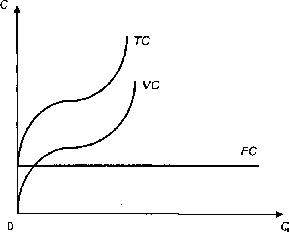

Переменные издержки (VC – variable costs) – это издержки, величина которых изменяется в зависимости от изменения объемов производства. К переменным издержкам относят затраты на сырье, материалы, электроэнергию, оплату труда рабочих, расходы на вспомогательные материалы.

Переменные издержки увеличиваются или уменьшаются пропорционально выпуску продукции (рис. 5.2). На начальных стадиях произ

Рис. 5.2. Переменные издержки

водства они растут более быстрыми темпами, чем произведенная продукция, но по мере достижения оптимального выпуска (в точке Q1) темпы роста переменных издержек снижаются. На более крупных фирмах удельные затраты на производство единицы продукции меньше вследствие роста эффективности производства, обеспеченной более высоким уровнем специализации рабочих и более полным использованием капитального оборудования, поэтому рост переменных издержек становится уже более медленным, чем увеличение продукции. В дальнейшем, когда предприятие превышает свой оптимальный размер, вступает в действие закон убывающей производительности (доходности) и переменные издержки снова начинают обгонять рост производства.

Закон убывающей предельной производительности (доходности) гласит, что, начиная с некоторого момента времени, каждая добавочная единица переменного фактора производства приносит меньшее приращение общего объема продукции, чем предыдущая. Этот закон имеет место при неизменности какого-либо фактора производства, например, технологии производства или размера производственной территории, и действует только в короткий период времени, а не на протяжении длительного периода существования человечества.

Объясним действие закона на примере. Допустим, что на предприятии имеется фиксированное количество оборудования и рабочие трудятся в одну смену. Если предприниматель наймет дополнительное количество рабочих, то работа может вестись в две смены, что приведет к росту производительности и доходности. Если количество рабочих еще возрастет, а рабочие станут трудиться в три смены, то производительность и доходность опять увеличатся. Но если и дальше продолжать нанимать рабочих, то роста производительности не будет. Такой постоянный фактор, как оборудование, уже исчерпал свои возможности. Приложение к нему дополнительных переменных ресурсов (труда) уже не будет давать прежнего эффекта, напротив, начиная с этого момента, издержки, приходящиеся на единицу продукции, будут расти.

Закон убывающей предельной производительности лежит в основе поведения производителя, максимизирующего свою прибыль, и определяет характер функции предложения от цены (кривую предложения).

Предпринимателю важно знать, до какого предела он может увеличивать объем производства, чтобы переменные издержки не стали очень велики и не превысили величину прибыли. Различия между постоянными и переменными издержками имеют существенное значение. Переменными издержками производитель может управлять, изменяя объем выпуска продукции. Постоянные издержки должны быть оплачены независимо от объема производства и поэтому находятся вне контроля администрации.

Общие издержки (ТС – total costs) – это совокупность постоянных и переменных издержек фирмы:

TC = FC + VC.

Общие издержки получаются в результате суммирования кривых постоянных и переменных издержек. Они повторяют конфигурацию кривой VC, но отстоят от начала координат на величину FC (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Общие издержки

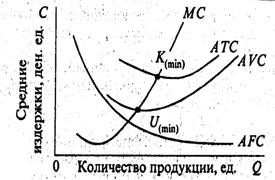

Для экономического анализа особый интерес имеют средние издержки.

Средние издержки – это издержки в расчете на единицу продукции. Роль средних издержек в экономическом анализе определяется тем, что, как правило, цена товара (услуги) устанавливается на единицу продукции (за штуку, килограмм, метр и т.п.). Сравнение средних издержек с ценой позволяет определить величину прибыли (или убытка) на единицу изделия и решить вопрос о целесообразности дальнейшего производства. Прибыль служит критерием выбора правильной стратегии и тактики фирмы.

Различают следующие виды средних издержек:

• средние постоянные издержки (АFС – average fixed costs) – постоянные издержки в расчете на единицу продукции:

АFC = FC / Q.

По мере увеличения объема производства постоянные издержки распределяются на все большее количество продукции, так что средние постоянные издержки снижаются (рис. 5.4);

• средние переменные издержки (AVС – average variable costs) – переменные издержки в расчете на единицу продукции:

AVC = VC / Q.

class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-7080953988970602" data-ad-slot="5019792906" data-adsbygoogle-status="done" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13px; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 336px; height: 280px; background: transparent;"

По мере роста объема выпуска продукции AVС сначала падают, благодаря возрастающей предельной производительности (доходности) достигают своего минимума, а затем под действием закона убывающей производительности начинают расти. Таким образом, кривая AVС имеет дугообразную форму (см. рис. 5.4);

• средние общие издержки (АТС – average total costs) – общие издержки в расчете на единицу продукции:

АТС = ТС / Q.

Средние издержки можно также получить путем сложения средних постоянных и средних переменных издержек:

ATC = AFC + AVC.

Динамика средних общих издержек отражает динамику средних постоянных и средних переменных издержек. Пока снижаются и те, и другие – средние общие падают, но когда по мере увеличения объема производства рост переменных издержек начинает обгонять падение постоянных – средние общие издержки начинают расти. Графически средние издержки изображаются суммированием кривых средних постоянных и средних переменных издержек и имеют U-образную форму (см. рис. 5.4).

Рис. 5.4. Издержки производства на единицу продукции:

МС – предельные, АFС – средние постоянные, АVС – средние переменные,

АТС – средние общие издержки производства

Понятий общих и средних издержек бывает недостаточно для анализа поведения фирмы. Поэтому экономисты используют еще один вид издержек – предельные.

Предельные издержки (МС – marginal costs) – это издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции.

Категория предельных издержек имеет стратегическое значение, поскольку позволяет показать те издержки, которые придется понести фирме в случае производства еще одной единицы продукции или сэкономить в случае сокращения производства на эту единицу. Иначе говоря, предельные издержки – эта величина, которую фирма может контролировать прямо.

Предельные издержки получаются как разность между общими издержками производства (n + 1) единиц и издержками производства n единиц продукта:

МС = ТСn+1 – ТСn или МС = DТС / DQ,

где D – малое изменение чего-либо,

ТС – общие издержки;

Q – объем производства.

Графически предельные издержки представлены на рис 5.4.

Прокомментируем основные соотношения между средними и предельными издержками.

1. Предельные издержки (МС) не зависят от постоянных издержек (FС), так как последние не зависят от объема производства, а МС – это приростные издержки.

2. Пока предельные издержки меньше средних (МС < АС), кривая средних издержек имеет отрицательный наклон. Это означает, что производство дополнительной единицы продукции уменьшает средние издержки.

3. Когда предельные издержки равны средним (МС = АС), это значит, что средние издержки перестали уменьшаться, но еще не стали расти. Это точка минимальных средних издержек (АС = min).

4. Когда предельные издержки становятся больше средних (МС > АС), кривая средних издержек идет вверх, что свидетельствует об увеличении средних издержек в результате производства дополнительной единицы продукции.

5. Кривая МС пересекает кривую средних переменных издержек (АVС) и средних издержек (АС) в точках их минимальных значений.

Для расчета издержек и оценки производственной деятельности предприятия на Западе и в России применяют различные методы. В нашей экономике широко использовались методы, опирающиеся на категорию себестоимости, включающую общие затраты на производство и реализацию продукции. Для калькулирования себестоимости проводят классификацию затрат на прямые, непосредственно идущие на создание единицы товара, и косвенные, необходимые для функционирования фирмы в целом.

На основе введенных ранее понятий издержек, или затрат, можно ввести понятие добавленной стоимости, которая получается вычитанием из общего дохода или выручки предприятия переменных затрат. Другими словами, она состоит из постоянных затрат и чистой прибыли. Этот показатель является важным для оценки эффективности производства.

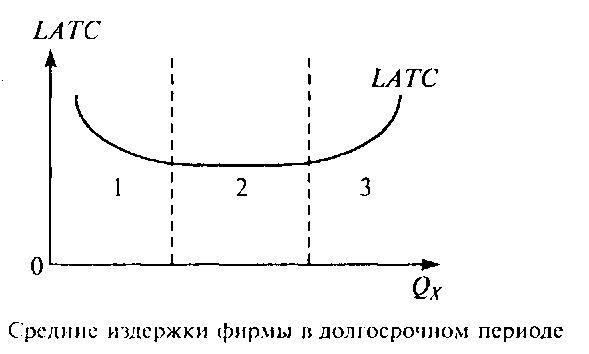

24Издержки производства в долгосрочном периоде

Главной особенностью издержек в долгосрочном периоде является тот факт, что все они носят переменный характер — фирма может увеличить или сократить мощности, а также у нее достаточно времени, чтобы принять решение покинуть данный рынок или вступить на него, прейдя из другой отрасли. Поэтому в долгосрочном периоде не выделяют средних постоянных и средних переменных издержек, а анализируют средние издержки на единицу продукции (LATC), которые по сути своей являются одновременно и средними переменными издержками.

Для иллюстрации ситуации с издержками в долгосрочном периоде рассмотрим условный пример. Некоторое предприятие на протяжении достаточно длительного периода времени расширялось, увеличивая объемы своего производства. Процесс расширения масштабов деятельности условно разделим на этапы в рамках анализируемого долгосрочного периода три краткосрочных, каждому из которых соответствуют различные размеры предприятия и объемы выпускаемой продукции. Для каждого из трех краткосрочных периодов можно построить кривые краткосрочных средних издержек применительно к различным размерам предприятия — ATC1, АТС2 и АТС3. Общая же кривая средних издержек дли любого объема производства будет представлять собой линию, состоящую из внешних частей всех трех парабол — графиков краткосрочных средних издержек.

В рассмотренном примере мы использовали ситуацию с 3-хэтапным расширением предприятия. Подобную ситуацию можно предположить не для 3, а для 10, 50, 100 и т. д. краткосрочных периодов в рамках заданного долгосрочного. Причем для каждого из них можно начертить соответствующие графики АТС. То есть мы получим фактически множество парабол, большая совокупность которых приведет к выравниванию внешней линии графика средних издержек, и она превратится в плавную кривую — LATC. Таким образом, кривая долгосрочных средних издержек (LATC) представляет собой кривую, огибающую бесконечное число кривых краткосрочных средних издержек производства, которые соприкасаются с ней в точках их минимума. Кривая долгосрочных средних издержек показывает наименьшие издержки производства единицы продукции, с которыми может быть обеспечен любой объем выпуска при условии, что фирма имеет время для изменения всех факторов производства.

В долгосрочном периоде также существуют и предельные издержки. Долгосрочные предельные издержки (LMC) показывают изменение общей суммы издержек предприятия в связи с изменением объема выпуска готовой продукции на одну единицу в том случае, когда фирма свободна изменять все виды затрат.

Кривые долгосрочных средних и предельных издержек соотносятся друг с другом так же, как и кривые краткосрочных издержек: если LMC лежит ниже LATC, то LATC падают, а если LMC лежит выше laТС, то laТС возрастают. Возрастающая часть кривой LMC пересекает кривую LATC в точке минимума.

На кривой LATC можно выделить три отрезка. На первом из них долгосрочные средние издержки сокращаются, на третьем, наоборот, возрастают. Возможна также ситуация, когда на графике LATC будет существовать промежуточный отрезок с примерно одинаковым уровнем издержек на единицу продукции при различных значениях объема выпуска — Qx. Дугообразный характер кривой долгосрочных средних издержек (наличие убывающего и возрастающего участков) можно объяснить при помощи закономерностей, называемых положительным и отрицательным эффектами роста масштаба производства или просто эффектами масштаба.

Положительный эффект масштаба производства (эффект массового производства, экономия, обусловленная ростом масштаба производства, возрастающая отдача от масштаба производства) связан со снижением издержек на единицу продукции по мере наращивания объемов выпускаемой продукции.Возрастающая отдача от масштаба производства (положительный эффект масштаба производства) имеет место в ситуации, когда объем производства (Qx) растет быстрее, чем растут издержки, и, следовательно, LATC предприятия падают. Существование положительного эффекта масштаба производства и объясняет нисходящий характер графика LAТС на первом отрезке. Объясняется это расширением масштабов деятельности, которое влечет за собой:

1. Рост специализации труда. Специализация труда предполагает, что многообразные производственные обязанности поделены между разными работниками. Вместо того чтобы выполнять одновременно по нескольку различных производственных операций, что имело бы место при незначительном масштабе деятельности предприятия, в условиях массового производства каждый рабочий может ограничиться одной единственной функцией. Отсюда рост производительности труда, а следовательно, и снижение издержек на единицу продукции.

2. Рост специализации управленческого труда. По мере роста размеров предприятия увеличиваются возможности использования преимуществ и от специализации в управлении, когда каждый менеджер может сосредоточиться на одной задаче и выполнять ее более эффективно. Это в конечном счете повышает эффективность функционирования предприятия и влечет за собой снижение издержек на единицу продукции.

3. Эффективное использование капитала (средств производства). Наиболее эффективное, с технологической точки зрения, оборудование продается в виде крупных, дорогостоящих комплектов и требует больших объемов производства. Использование этого оборудования крупными производителями позволяет сократить издержки на единицу продукции. Подобное оборудование недоступно мелким фирмам из-за малых объемов производства.

4. Экономию от использования вторичных ресурсов. У крупного предприятия больше возможностей для производства побочной продукции, чем у мелкой фирмы. Крупная фирма, таким образом, более эффективно использует ресурсы, вовлекаемые в производство. Отсюда и меньшие издержки на единицу продукции.

Положительный эффект масштаба производства в долгосрочном периоде не является беспредельным. Со временем расширение предприятия может привести к отрицательным экономическим последствиям, вызвать отрицательный эффект масштаба производства, когда расширение объемов деятельности фирмы сопряжено с ростом издержек производства на единицу продукции. Отрицательный эффект масштаба имеет место, когда издержки производства растут быстрее его объема и, следовательно, LATC растут по мере увеличения выпуска. Со временем расширяющаяся фирма может столкнуться с негативными экономическими фактами, обусловленными усложнением структуры управления предприятием, — этажи управления, разделяющие административный аппарат и собственно процесс производства, множатся, высшее руководство оказывается существенно отдаленным от производственного процесса на предприятии. Возникают проблемы, связанные с обменом и передачей информации, плохой координацией решений, бюрократической волокитой. Снижается эффективность взаимодействия между отдельными подразделениями фирмы, теряется гибкость управления, усложняется и затрудняется контроль за реализацией решений, принимаемых руководством фирмы. В результате эффективность функционирования предприятия снижается, растут средние издержки производства. Поэтому фирме при планировании своей производственной деятельности необходимо определять пределы расширения масштабов производства.

На практике возможны случаи, когда кривая LATC на некотором интервале параллельна оси абсцисс — на графике долгосрочных средних издержек есть промежуточный отрезок с примерно одинаковым уровнем издержек на единицу продукции при различных значениях Qx . Здесь мы имеем дело с постоянной отдачей от масштаба производства. Постоянная отдача от масштаба имеет место тогда, когда издержки и объем производства растут одинаковыми темпами и, следовательно, LATC остаются постоянными при всех объемах производства.

Внешний вид кривой долгосрочных издержек позволяет сделать некоторые выводы по поводу оптимального размера предприятия для разных отраслей экономики. Минимальный эффективный масштаб (размер) предприятия — уровень выпуска продукции, начиная с которого прекращается действием эффекта экономии, обусловленной ростом масштабов производства. Иными словами, речь идет о таких значениях Qx при которых фирма достигает наименьших издержек на единицу продукции. Обусловленный действием эффекта масштаба уровень долгосрочных средних издержек влияет на формирование эффективного размера предприятия, что, в свою очередь, оказывает воздействие на структуру отрасли. Чтобы разобраться, рассмотрим следующие три случая.

1. Кривая долгосрочных средних издержек имеет продолжительный промежуточный отрезок, для которого величина LATC соответствует некоторой константе (рисунок а). Для данной ситуации характерно положение, когда предприятия с объемом производства от QA до QB имеют одинаковую величину издержек. Это свойственно отраслям, включающим разновеликие предприятия, причем уровень средних издержек производства у них будет одинаковым. Примеры таких производств: деревообрабатывающая, лесная промышленность, производство продуктов питания, одежды, мебели, текстиля, продуктов нефтехимии.

2. У кривой LATC достаточно продолжительный первый (нисходящий) отрезок, на котором действует положительный эффект масштаба производства (рисунок б). Минимальная величина издержек достигается при больших объемах производства (Qc). Если технологические особенности производства некоторых благ порождают кривую долгосрочных средних издержек описанной формы, то на рынке этих благ будут присутствовать крупные предприятия. Это характерно, в первую очередь, для капиталоемких отраслей — металлургии, машиностроения, автомобилестроения и т. д. Существенный эффект от масштаба наблюдается и при производстве стандартизированной продукции — пива, кондитерских изделий и т. п.

3. Падающий отрезок графика долгосрочных средних издержек очень незначителен, быстро начинает работать отрицательный эффект масштаба производства (рисунок в). В этой ситуации оптимальный объем производства (QD) достигается при небольшом объеме выпуска продукции. При наличии рынка большой емкости можно предположить возможность существования множества мелких предприятий, выпускающих данный вид продукции. Такая ситуация характерна для многих отраслей легкой и пищевой промышленности. Здесь речь идет о некапиталоемких производствах - многие виды розничной торговли, фермерские хозяйства и т. п.

Фирма не может контролировать цены на факторы производства сл-новелечина постоянных и переменных издержек будет зависить от спроса и предложения на рынках фактора производства. Однако фирма может контролировать изменение своих затрат , если фирма должна принять решение о том чтобы выпускать или не выпускать дополнительные единицы продукции, она должна расчитывать на сколько при этом увеличится её суммарные издержки .

Предельные издержки показывают на сколько увеличатся валловые издержки при выпуске еще одной дополнительной единицы продукции.

Валловые издержки — затраты равные выгоде, которую можно получить, если использовать лучшим способом альтернативный ресурс. Экономические издержки включают в себя нормальную прибыль , это доход на предпринимательный талант , который необходим, чтобы предприниматель данной отрасли как правило это средний уровень прибыли без учета монопольных структур и без учета внедрения иновации. Экономическая прибыль показывает какого положение фирмы в данном образе по сравнению с другими отраслями.

Конкуренция — противоборство между субъектами экономики за правополучение мах выгоды. Рыночная экономическая конкуренция может быть между продавцами, покупателями и в конечном счете , характер рынка зависит от соотношения сил. Рынок продавца характерен конкуренции среди покупателей за право обладания товара, в таких условиях любой товар найдет сбыт . Продавцу не нужно тратиться на рекламу , улучшать качество товара , расширять ассортимент . Отсутствие стимулов к развитию приводит к элементу застоя как у предпринимателей, так и в экономике в целом. Целью любой фирмы в условиях конкуренции является монополизация рынка. Через конкуренцию появляется рыночная власть, чем больше рыночная власть , тем ниже будет в обществе уровень конкуренции. Чем меньше у фирмы рыночная власть, тем больше в экономике уровень конкуренции и цены складываются только под воздействием спроса и предложения.

Виды конкуренции .

Ценовая и не ценовая .

Ценовая исторически исходная форма конкуренции , доп. прибыль фирма получает за счет сниженных цен на свою продукцию .

Не ценовая конкуренция в современных условиях продавцы борятся борятся всего за диф.спрос.

Методы не ценовой конкуренции

изменение св-в продукции

придание продукции качественных, новых свойств

создание новой продукции для удовлетворения старой потребления

создание новой продукции для форм нового птребления и их удовлетворения

обновление св-в товара вопреки моде

совершенствование услуг сопутствующего товара , гарантийное и пост гарантийное обслуживание

широкое использование рекламы

28.Обычно под конкуренцией понимают борьбу двух или более соперников на конкретных рынках. Для рынка характерны два типа конкуренции: внутриотраслевая и межотраслевая. Когда товары разныхфирм одной отрасли имеют тенденцию заменять друг друга, то между компаниями, производящими идентичную продукцию, возникаетвнутриотраслевая конкуренция. Если продукция идентична, то покупатели не высказывают предпочтения определенной фирменной марке. Врамках одной отрасли производятся не идентичные, а схожие товары. Эта схожесть может быть очень близкой, и отдаленной. Например, производство системы видеонаблюдения разных марок и классов. Это тоже внутриотраслевая конкуренция.

Борьба за потенциальных потребителей может происходить между фирмами разных отраслей. Например, для ресторанов конкурентами являются продовольственные магазины. Эта форма конкуренции получила название межотраслевой. Обычно она осуществляется с помощью товаров-заменителей.

Хотя внутриотраслевая конкуренция выступает основной формой борьбы за потребителя, однако и межотраслевая конкуренция играет важную роль в поведении производителя и потребителя.

29.Ценовая конкуренция представляет собой форму конкуренции, основанную на более низкой цене (себестоимости) предлагаемой продукции или услуг. На практике она применяется крупными компаниями, ориентированными на массовый спрос, фирмами, у которых нет достаточных сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции, а также в ходе проникновения на рынки с новыми товарами, при укреплении позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта. При прямой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают о снижении цен на выпускающиеся и имеющиеся на рынке товары. При скрытой ценовой конкуренции на рынок выводится новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, цена при этом повышается незначительно. Крайней формой ценовой конкуренции являются «ценовые войны» - вытеснение конкурентов за счет последовательного уменьшения цен в расчете на финансовые трудности конкурентов, предлагающих аналогичныетовары, себестоимость которых выше.

Неценовая конкуренция имеет широкое распространение там, где решающую роль играют качество продукции, ее новизна, дизайн, упаковка, фирменный стиль, последующий сервис, внерыночные методы воздействия на потребителя, т.е. факторы, косвенно связанные или вовсе не зависящие от цены. За 80-90-е годы на ведущее место в перечне неценовых факторов выдвинулись пониженное энергопотребление и невысокая металлоемкость, полное отсутствие или малое загрязнение окружающей среды, зачет сданного товара в качестве первого взноса за новый, реклама, высокий уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания, уровень сопутствующих услуг.

Компания Sony на начальных этапах массового сбыта своей продукции на российском рынке столкнулась с проблемой в области неценовой конкуренции. Проблема заключалась в том, что по существующим внутренним правилам гарантии на продукцию, проданную в России, потребители могут возвратить неисправную технику только после пяти попыток ее отремонтировать. Российские правила торговли, однако, позволяют потребителю возвратить товары сразу же, как только обнаружены дефекты. Этим правилам подчиняются все торговые компании на территории России. Для того чтобы уверенно наращивать объемы продаж, Sony не только привела гарантийные правила в соответствие с региональными требованиями, но и значительно сократила срок гарантий по наиболее спрашиваемым товарам. В результате компания усилила свои позиции и в неценовой сфере конкурентной борьбы.