- •3 Государственная геодезическая основа. Геодезические сети сгущения и съемочное обоснование топографических съемок.

- •4 Расчет и оценка точности съемочного обоснования.

- •5,Теодолитная и тахеометрическая съемки. Назначение.

- •16.2. Обозначение точек на местности

- •6 Теодолитные и тахеометрические ходы.

- •7 Закрепление точек хода съемочного обоснования теодолитной и тахеометрической съемок.

- •8, Организация, производство работ и контроль измерений, привязка ходов к пунктам государственной геодезической сети.

- •11,Составление планов теодолитной и тахеометрической съемок.

- •12,Принципиальная технологическая схема автоматизированных крупномасштабных съемок.

- •13.Нивелирование поверхности. Способы нивелирования поверхности по квадратам. Вычисление высот и составление плана.

- •15.Подготовка планшета и установка мензулы. Методы создания съемочного обоснования.

- •16.Способы графического определения точек на планшете. Точность графических построений при мензульной съемке.

- •17.Съемка ситуации и рельефа при мензульной съемке. Контроль съемки и допуски.

- •18.Какие методы топографической съемки используются в настоящее время?

- •22 Полевые работы при комбинированной съемке.

- •24Съемка рельефа, дешифрование и досъемка контуров на фотоплане. Технология работ.

- •25 Технологическая схема производства аэротопографической съемки.

- •42,Технические средства и методы сбора информации о местности.

- •43, Принципы классификации и кодирования топографической информации.

- •44, Автоматизированная топографо-геодезическая информационная система. Задачи и назначения гис.

- •45, Понятие о кадастре

- •46. Определение ошибки местоположения пункта геодезической сети, формулы.

- •47,Выбор приборов и методов линейно-угловых измерений.

- •48 Определение маршрутов аэрофотосъемки и построение зон продольного и поперечного перекрытий.

- •49 Определение приближенных координат пункта «p» графическим способом (способ Болотова).

- •50Вычисление коэффициентов условных уравнений поправок и весовых функций при коррелатном способе уравнивания полигонометрии.

1 Крупномасштабные топографические съемки. Назначение и виды съемок.

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ

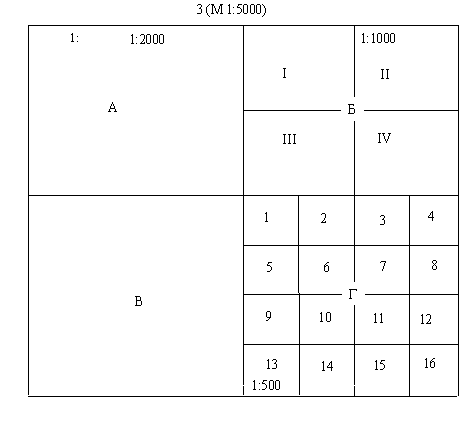

НОМЕНКЛАТУРА ПЛАНОВ

Крупномасштабные съемки выполняются в масштабе 1:5000,1:2000,1:1000,1:500 и предназначены для обеспечения проектных и строительных организаций топографическими планами.

Топографические планы городов используются в качестве графических материалов для проектов застройки городов и поселков, проектирования промышленных предприятий, а также являются основой для производства разбивочных работ.

Городские планы составляют в условной системе координат квадратной разграфки. За основу квадратной разграфки планов принимают масштаб 1:5000 с размерами рамок 40 см и обозначают арабскими цифрами. Порядок нумерации устанавливается главным архитектором города.

Планшет масштаба 1:5000 в свою очередь делится на 4-ре части, которые обозначаются буквами А, Б, В, Г и имеют масштаб М 1:2000 (рис.1).

Для получения плана М 1:1000, план М 1:2000 делится на 4-ре части, которые обозначаются римскими цифрами - I, II, III, IV.

Для получения плана М 1:500, планшет М 1:2000 делят на 16 частей и обозначают арабскими цифрами от 1 до 16.

При такой разграфке размер рамок и полезная площадь планшета будет равна:

для масштаба 1:5000 с размером рамок 40*40 = 400га (4 км).

1:2000 - 50*50 = 100 га (1 км)

1:500 - 50*50 = 6.25 га (0.0625 км)

Виды топографических съёмок.

1) Горизонтальные съёмки (контурные). Определяют плановое положение снимаемых точек. В результате получают план или карту с изображением ситуации. Ситуация- это совокупность предметов и контуров местности, применяются на застроенных территориях.

2) Высотные съёмки, при которых определяется высотное положение снимаемых точек. Применяют в дополнение к горизонтальным при строительстве линейных сооружений. Для построения профиля местности.

3) Плановые высотные съёмки. При которых определяется и плановое и высотное положение снимаемых точек. В результате получается план или карта с изображением и ситуации и рельефа.

По названию прибора съёмки подразделяются на:

1) Теодолитная съёмка. Она относится к горизонтальным съёмкам. Применяются теодолитные рулетки, ленты, нитяные дальномеры.

2) Нивелирная съёмка. Относится к высотным съёмкам.

3) Тахеометрическая съёмка. Относится к планово-высотным съёмкам, выполняется теодолитом и тахеометром.

4) Мензульная съёмка. Относится к планово-высотным. Выполняется с помощью мензульного …(мензула-кипрегель).

5) Аэрофотосъёмка. Относится к планово-высотным съёмкам. Выполняется по аэрофотоснимкам.

6) Фототеодолитная съёмка. Относится к планово-высотным съёмкам, выполняется фототеодолитом и др.

Этапы топографических съёмок:

Подготовительный этап: комплектов приборов, комплектов бригады, идеология.

Полевой этап: полевые измерения, все виды полевых журналов

Камеральный этап: обработка измерений и графическая часть.

2 Требования к точности съемок.

Геодезическая сеть России создавалась в течение многих десятилетий; за это время изменялись не только классификация сетей, но и требования к точности измерений в них.

Все геодезические сети по назначению и точности построения подразделяются на три большие группы:

- государственные геодезические сети (ГГС),

- геодезические сети сгущения (ГСС),

- геодезические съемочные сети.

В настоящее время считаются действующими Инструкция 1966 года о ГГС, Инструкция 1982 года о ГСС и съемочных сетях и ряд ведомственных положений и инструкций о других видах сетей.

Насущной задачей нынешнего периода является создание единой классификации всех существующих и перспективных геодезических сетей, которая бы соответствовала международным стандартам.

Государственная геодезическая сеть (ГГС) является главной геодезической основой топографических съемок всех масштабов и должна удовлетворять требованиям народного хозяйства и обороны страны при решении соответствующих научных и инженерно-технических задач. Плановая сеть создается методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их сочетаниями; высотная сеть создается построением нивелирных ходов и сетей геометрического нивелирования. Государственная геодезическая сеть подразделяется на сети 1,2, 3 и 4 классов, различающиеся точностью измерений углов, расстояний и превышений, длиной сторон сети и порядком последовательного развития.

Государственная геодезическая сеть 1 класса, называемая еще астрономо-геодезической сетью (АГС), строится в виде полигонов периметром около 800 - 1000 км, образуемых триангуляционными или полигонометрическими звеньями длиной не более 200 км и располагаемыми по возможности вдоль меридианов и параллелей.

Государственная геодезическая сеть 2-го класса строится в виде триангуляционных сетей, сплошь покрывающих треугольниками полигоны, образованные звеньями триангуляции или полигонометрии.

Требования к точности измерения горизонтальных углов и расстояний в триангуляции приведены в таблице 7.1, в полигонометрии - в таблице 7.2.

Таблица 7.1.

Класс сети |

Ср. кв. ошибка измерения углов |

Относительная ошибка базисных сторон |

Длина стороны треугольника |

1 |

0.7" |

1 : 400 000 |

> 20 км |

2 |

1.0 |

1 : 300 000 |

7 - 20 км |

3 |

1.5 |

1 : 200 000 |

5 - 8 км |

4 |

2.0 |

1 : 200 000 |

2 - 5 км |

Таблица 7.2.

Класс сети |

Ср. кв. ошибка измерения углов |

Относительная ошибка стороны хода |

Длина стороны хода |

1 |

0.4" |

1 : 300 000 |

> 20 - 25 км |

2 |

1.0 |

1 : 250 000 |

7 - 20 км |

3 |

1.5 |

1 : 200 000 |

> 3 км |

4 |

2.0 |

1 : 150 000 |

> 2 км |

Кроме того, должны быть выполнены условия по количеству сторон в ходе, по длине периметра полигонов и некоторые другие.

Средние квадратические ошибки измерения превышений на 1 км хода в нивелирных ходах и сетях I, II, III, IY классов равны 0.8 мм, 2.0 мм, 5 мм и 10 мм соответственно; предельные ошибки на 1 км хода приняты равными 3 мм, 5 мм, 10 мм и 20 мм соответственно.

Для топографических съемок в Инструкции 1966 года установлены следующие нормы плотности пунктов ГГС:

для съемок в масштабах 1 : 25 000 и 1 : 10 000 - 1 пункт на 50 - 60 км2,

для съемок в масштабах 1 : 5 000 - 1 пункт на 20 - 30 км2,

для съемок в масштабах 1:2 000 и крупнее - 1 пункт на 5-15 км2.

В труднодоступных районах плотность пунктов ГГС может быть уменьшена, но не более, чем в 1.5 раза.

На территории городов, имеющих не менее 100 000 жителей или занимающих площадь в пределах городской черты не менее 50 км2, плотность пунктов ГГС должна быть доведена до 1 пункта на 5 - 15 км2.

Геодезические сети сгущения (ГCС) являются планово-высотным обоснованием топографических съемок масштабов от 1:5000 до 1:500, а также служат основой для производства различных инженерно-геодезических работ. Они создаются методами триангуляции и полигонометрии. По точности измерения углов и расстояний полигонометрия ГСС бывает 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов - таблица 7.3.

Таблица 7.3.

Разряд сети |

Ср. кв. ошибка измерения углов |

Относительная ошибка измерения расстояний |

4 кл. |

3.0" |

1 : 25 000 |

1 разр. |

5.0" |

1 : 10 000 |

2 разр. |

10.0" |

1 : 5 000 |

Следует подчеркнуть, что измерения в 4-м класс полигонометрии ГСС выполняются со значительно меньшей точностью, чем в 4-м классе ГГС.

Плотность пунктов ГСС должна быть доведена до 1 пункта на 1 км2 на незастроенной территории и до 4 пунктов на 1 км2 на территории населенных пунктов и на промышленных площадках.

Государственную геодезическую сеть 4 класса можно считать переходным видом сетей между ГГС и ГСС.

Отметки пунктов ГСС определяются из нивелирования IY класса или из технического нивелирования.

Геодезические съемочные сети служат непосредственной основой топографических съемок всех масштабов. Они создаются всеми возможными геодезическими построениями; плотность их пунктов должна обеспечивать высокое качество съемки. Отметки пунктов съемочных сетей разрешается получать из

технического

нивелирования (при высоте сечения

рельефа h ![]() 1

м) или из тригонометрического нивелирования

(при высоте сечения h

1

м) или из тригонометрического нивелирования

(при высоте сечения h ![]() 1

м).

1

м).

На территории России кроме ГГС, ГСС, ГНС (государственной нивелирной сети) существуют и другие виды геодезических сетей:

- фундаментальная астрономо-геодезическая сеть (ФАГС),

- государственная фундаментальная гравиметрическая сеть (ГФГС),

- доплеровкая геодезическая сеть (ДГС),

- космическая геодезическая сеть (КГС),

- спутниковая геодезическая сеть 1-го класса (СГС-1),

- спутниковая дифференциальная геодезическая сеть (СДГС).

Создание геодезических сетей любого класса и разряда осуществляется по заранее разработанным и утвержденным проектам. В проекте должна быть составлена схема сети (схема размещения пунктов сети и их связей), обоснованы типы центров и знаков, определены объемы измерений и их точность, выбраны приборы для измерения углов, расстояний, превышений и разработана методика измерений.

Проектирование триангуляции, трилатерации и сложных произвольных сетей выполняется, как правило, на ЭВМ по специальным программам.

Государственная геодезическая основа. Геодезические сети сгущения и съемочное обоснование топографических съемок.

3 Государственная геодезическая основа. Геодезические сети сгущения и съемочное обоснование топографических съемок.

При проведении различных народнохозяйственных, в том числе и землеустроительных, мероприятий на большой территории необходимы топографические карты и планы, составленные на основе сети геодезических пунктов, плановое положение которых на земной поверхности определено в единой системе координат, а высотное — в единой системе высот. При этом геодезические сети могут быть плановыми, высотными или одновременно плановыми и высотными.

Сеть геодезических пунктов располагают на местности согласно составленному для нее проекту. Пункты сети закрепляют особыми знаками.

Построенная на большой территории в единой системе координат и высот геодезическая сеть дает возможность правильно организовать работу по съемке местности. При наличии такой сети съемку можно проводить в разных местах, что не вызовет затруднения при составлении общего плана или карты. Использование сети геодезических пунктов приводит к более равномерному распределению по территории влияния погрешностей измерений и обеспечивает контроль выполняемых геодезических работ.

Геодезические сети строят по принципу перехода от общего к частному, т. е. вначале на большой территории строят редкую сеть пунктов с очень высокой точностью, а затем эту сеть последовательно по ступеням сгущают пунктами, которые строят на каждой ступени с меньшей точностью. Таких ступеней сгущения бывает несколько. Сгущают геодезическую сеть с таким расчетом, чтобы в результате получилась сеть пунктов такой плотности (густоты) и точности, чтобы они могли служить непосредственной опорой для предстоящей съемки.

Плановые геодезические сети строят в основном методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации. Иногда эти методы сочетают.

Метод триангуляции состоит в строительстве сети треугольников, в которых измеряют все углы и как минимум две стороны наразных концах сети (вторую сторону измеряют для контроля из- мерения первой стороны и установления качества всей сети). По длине одной из сторон и углам треугольников определяют стороны всех треугольников сети. Зная дирекционный угол одной из сторон сети и координаты одного из пунктов, можно вычислить координаты всех пунктов. В этом заключается сущность метода триангуляции. На практике применение метода триангуляции более сложно.

Метод полигонометрии заключается в построении сети ходов в которых измеряют все углы и стороны. Полигонометрические ходы отличаются от теодолитных более высокой точностью измерении. Этот метод обычно применяют в закрытой местности. Внедрение в производство электромагнитных дальномеров делает целесообразным применение полигонометрии и в открытой местности.

Метод трилатерации состоит в построении сети треугольников которых измеряют все стороны. В некоторых случаях создают линейно-угловые сети, представляющие собой сети треугольников, в которых измерены стороны и углы (все или в необходимом их сочетании).

Плановые геодезические сети делятся на государственную геодезическую сеть, разрядные сети сгущения 1-го и 2-го разрядов съемочное обоснование — съемочную сеть и отдельные пункты.

Виды геодезических сетей:

1) Государственные геодезические сети- главные сети, имеют большую протяжённость ими покрыта вся территория страны. Предназначены: являются основой для построения низших сетей, для решения научных задач.

2) Сети сгущения: предназначены для увеличения плотности пунктов на 1 площади.

3) Сети съёмочного обоснования на основе которых непосредственно производятся съёмки контуров и рельефа местности, инженерно-геодезические работы при строительстве сооружений.

4) Специальные сети, развиваемые при строительстве сооружений, представляющих к геодезическим работам специальные требования.

Геодезическая сеть - это система закрепленных на поверхности земли точек (геодезических пунктов) и взаимно определенных на карте / относительно существующих объектов в плане и по высоте. Геодезический пункт является элементом геодезической сети и служит основой всех геодезических работ, в т.ч. топосъемки местности. Сеть геодезических пунктов располагается на местности согласно составленному для неё проекту, или на усмотрение специалистов по факту на местности. Геодезический пункт — точка, особым образом закреплённая на местности (в земле, реже — на здании или другом искусственном сооружении), и являющаяся носителем координат (х,y) и высоты (H) условных систем, определенных геодезическими методами. Созданная для определенной площади или цели геодезическая сеть даёт возможность получить истинный результат и нормально организовать геодезическую службу. Использование развитой, геометрически правильно расположенной сети геодезических пунктов в результате даёт более равномерное распределение погрешностей измерений и обеспечивает соблюдение допусков и контроль выполняемых геодезических работ. Разновидности геодезических сетей Создание и развитие геодезических сетей осуществляется по принципу перехода от общего к частному, т.е. вначале на большой территории закладывается редкая сеть геодезических пунктов с очень высокой точностью, а затем эта сеть последовательно сгущается с уменьшением точности на каждой следующей ступени сгущения. Все геодезические сети по назначению и точности построения подразделяются на три большие группы: Государственные геодезические сети (ГГС) Геодезические сети сгущения (ГСС) Геодезические съемочные сети (опорные сети или съемочное обоснование) Государственная геодезическая сеть (ГГС) является главной геодезической основой топографических съемок всех масштабов и используется при решении инженерно-технических и научных задач, связанных с изучением нашей планеты. Государственная геодезическая сеть подразделяется на четыре класса (I, II, III и IV), различающихся между собой точностью измерения углов и расстояний, длиной сторон и порядком последовательного развития. Геодезические сети сгущения (ГСС) развиваются в отдельных районах при недостаточной плотности пунктов ГГС для обоснования топографических съемок масштаба 1:5000 и крупнее, а также при городском, промышленном и транспортном строительстве. Съемочные сети служат непосредственно для съемки контуров рельефа местности, а также для геодезических измерений при строительстве. Специальные геодезические сети используются при строительстве уникальных сооружений, предъявляющих к геодезическим работам особые требования. Съемочные и специальные геодезические сети также называют опорными геодезическими сетями. Опорные геодезические сети Опорная геодезическая сеть – система, определённым образом выбранных, определенных и закрепленных на местности точек, служащих геодезическими пунктами при геодезических измерениях. Опорные сети создают для обеспечения практически всех видов инженерно-геодезических работ. В частности, опорные геодезические сети служат основой для: Топографический съемки Выноса в натуру (закрепления на местности) точек границ участка и осей зданий и сооружений при разбивочных работах во время строительства Исполнительной съемки и составления исполнительной документации Наблюдения за осадками и деформациями зданий/сооружений, их фундаментами, контроль вертикальности Геодезических работ при межевании, а так же необходимых для изготовления межевого плана и технического плана здания Плановая и высотная опорная геодезическая сеть Различают плановую и высотную геодезическую сеть. Плановая геодезическая сеть создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии, построений линейно-угловых сетей, а также на основе использования спутниковых методов и их сочетанием, а взаимное положение её пунктов определяется геодезическими координатами (градусы/минуты/секунды) или, чаще, прямоугольными координатами (x,y). Высотная геодезическая сеть (нивелирная сеть) — сеть пунктов земной поверхности, высоты которых над уровнем моря определены геодезическим методом нивелирования. Пункты нивелирной сети закрепляют на местности нивелирными марками и реперами, которые закладывают в стены долговечных сооружений или непосредственно в грунт на некоторую глубину. Нивелирная сеть служит высотной основой топографических съемок, а при повторных определениях нивелирных высот её пунктов используется также для изучения вертикальных движений земной коры. Высотная опорная геодезическая сеть развивается в виде сетей нивелирования I-IV классов точности, а также технического нивелирования в зависимости от площади и характера объекта строительства. Исходными для развития высотной опорной геодезической сети являются пункты государственной нивелирной сети (ГНС). Балтийская система высот В настоящее время в России и ряде других стран СНГ используется Балтийская система высот. Балтийская система высот — принятая в СССР в 1930 году система абсолютных высот, отсчёт которых ведётся от нуля Кронштадтского футштока. От этой отметки отсчитаны высоты опорных геодезических пунктов. Нуль Кронштадтского футштока представляет собой многолетний средний уровень Балтийского моря. Система высот по данному исходному пункту создавалась при помощи наземных геодезических измерений, методами нивелирования I и II классов. Для распространения единой системы высот по территории страны применяется Государственная нивелирная сеть (является частью Государственной геодезической сети). Главной высотной основой сети являются нивелирные сети I и II классов. Кроме установления Балтийской системы высот, они используются для решения научных задач: изучение изменения высот земной поверхности (земной коры), определения уровня воды морей и океанов и т. д. Как минимум, каждые 40 лет проводится повторное нивелирование всех линий нивелирования I класса и некоторых линий II класса. Нивелирная сеть I класса состоит из сомкнутых полигонов периметром 1200—2000 км. Средняя ошибка определения высоты — менее 0.8 мм на 1 км хода. Нивелирная сеть II класса образует полигоны с периметром в 400—1000 км. Средняя погрешность определения высоты — менее 2 мм на 1 км хода.