- •1.Предмет и методы науки геология.

- •3. Строение и состав ядра и мантии Земли:

- •4. Строение и состав земной коры:

- •5. Гидросфера Земли:

- •6. Строение дна Мирового океана и его органический мир:

- •7. Строение и состав атмосферы Земли:

- •8. Магнитосфера Земли:

- •9. Биосфера Земли:

- •10. Сейсмические свойства Земли:

- •11. Плотностные свойства Земли:

- •12. Гравитационные свойства Земли:

- •13. Магнитные свойства Земли:

- •14. Электрические свойства Земли:

- •15. Радиоактивность Земли:

- •16. Температура Земли:

- •17. Время в геологии. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы:

- •18. Гипотеза образования Земли по э.Канту и п.Лапласу:

- •19. Гипотеза образования и строения Земли по в.Н.Ларину:

- •20. Экзогенные и эндогенные геологические процессы и характер их взаимодействия.

- •21. Физическое выветривание горных пород:

- •22. Химическое выветривание горных пород:

- •23. Органическое выветривание горных пород:

- •24. Полезные ископаемые, образующиеся при выветривании горных пород:

- •25. Геологическая деятельность ветра:

- •26. Геологическая деятельность моря:

- •27. Осадки шельфовой зоны моря:

- •28. Осадки континентального склона, континентального подножия и ложа океанов:

- •29. Полезные ископаемые и формы рельефа морского происхождения:

- •30. Геологическая деятельность озер:

- •31. Геологическая деятельность проточной воды:

- •32. Понятия профиля равновесия, донной и боковой эрозии:

- •33. Формы рельефа и полезные ископаемые речного происхождения:

- •34. Геологическая деятельность болот:

- •35. Геологическая работа ледников:

- •37. Генетическая классификация осадочных горных пород:

- •38. Структуры и текстуры осадочных горных пород:

- •39. Формы геологических тел, слагаемых осадочными горными породами:

- •40. Происхождение и формы нахождения подземных вод:

- •41. Водные свойства горных пород:

- •42. Понятие водоносных и водоупорных горизонтов. Артезианские бассейны.

- •43. Понятие карста и формы карстового рельефа:

- •44. Понятие суффозии и формы суффозионного рельефа:

- •45. Гравитационные и водно-гравитационные явления:

- •46. Виды магм и условия их образования:

- •47. Классификация магматических пород по содержанию кремнекислоты:

- •48. Виды магматических процессов и их продукты:

- •49. Виды вулканических извержений и вулканических построек:

- •50. Формы геологических тел, слагаемых вулканогенными породами:

- •51. Интрузивный магматизм. Формы геологических тел, образуемых интрузивными породами.

- •52. Структуры и текстуры магматических горных пород:

- •53. Метаморфизм. Факторы и виды метаморфизма.

- •54. Структуры и текстуры метаморфических пород:

- •55. Понятие и виды тектонических движений:

- •56. Колебательные тектонические движения, признаки и результаты их проявления:

- •57. Горизонтальные тектонические движения, признаки и результаты их проявления.

- •58. Понятия напряжения и виды напряжений, проявляющихся в горных породах:

- •59. Виды деформаций и результаты их проявления в горных породах:

- •60. Условия образования разрывных и складчатых дислокаций горных пород:

- •61. Кинематическая и генетическая классификации трещин:

- •62. Кинематическая классификация разломов:

- •63. Определение возраста и направления перемещения блоков у разломов:

- •64. Понятие землетрясений, их виды и шкала интенсивности:

- •65. Виды землетрясений, шкала интенсивности землетрясений:

- •66. Элементы складок и морфологическая классификация складок:

- •66.2. Геосинклинально-платформенная гипотеза развития земной коры:

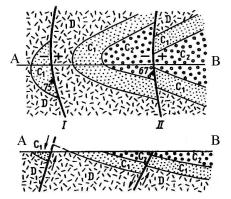

63. Определение возраста и направления перемещения блоков у разломов:

Определение возраста

Возраст разрывных нарушений определяется в соответствии с возрастом пересекаемых и покрывающих разрыв пород. Верхний возрастной предел обычно соответствует возрасту самого древнего неразорванного пласта или горной породы, а нижний – возрасту самого молодого разорванного пласта или горной породы. Например, если породы с возрастом вплоть до поздней юры нарушены разрывом и перекрыты неразорванными отложениями палеогена, то возраст разлома будет постюрско-допалеогеновый. Абсолютный возраст разлома можно определить геохронологическими изотопными методами (U-Pb, K-Ar, Rb-Sr), но только в том случае, если в зоне разлома происходила перекристаллизация вещества.

Для определения ориентированного в пространстве направления смещения необходимо находить более надёжные признаки. Например, при нормальном залегании пород на поднятом крыле обнажаются более древние породы, чем на опущенном, и наоборот (рис. 2.56). При перевёрнутом залегании пород наблюдаются обратные соотношения.

|

Рис. 2.56 Определение относительного перемещения крыльев сброса: по возрасту слагающих их пород; по ширине выходов пород в ядре синклинальной складки. |

При вертикальном положении плоскости сместителя нужно исходить из направления их относительного горизонтального перемещения вдоль линии сброса и направления падения пород, при этом можно использовать мнемоническое правило «пяти П» В.Н.Вебера:поднятый пласт перемещается по падению.

Направление горизонтального перемещения определяется следующим образом. Если пласт перемещён вдоль плоскости сместителя вправо, то это правосторонний сдвиг, а если влево, то – левосторонний.

64. Понятие землетрясений, их виды и шкала интенсивности:

Любое землетрясение-это тектонические деформации земной коры или верхней мантии, происходящие вследствие того, что накопившиеся напряжения в какой-то момент превысили прочность горных пород в данном месте. Разрядка этих напряжений и вызывает сейсмические колебания в виде волн, которые, достигнув земной поверхности, производят разрушения. "Спусковой крючок", вызывающий разрядку напряжений, может быть, на первый взгляд, самым незначительным, например заполнение водохранилища, быстрое изменение атмосферного давления, океанские приливы и т.д. Описывая землетрясения, пользуются некоторыми терминами, которые необходимо знать.

|

Рис. 15.1. Очаг и изосейсты землетрясения |

Эпицентр-проекция гипоцентра на земную поверхность, поэтому следует иметь в виду, что нередко карты распределения эпицентров создают не совсем правильную картину связи землетрясений с поверхностной геологической структурой, особенно в случае наклонных разрывов типа надвигов с гипоцентром на большой глубине. Это обстоятельство подчеркивается для соблюдения осторожности при интерпретации землетрясений от особенностей геологического строения региона.

Интенсивность-это внешний эффект землетрясения на поверхности Земли, который выражается в определенном смещении почвы, частиц горных пород, степени разрушения зданий, появлении трещин на поверхности и т.д. В настоящее время в СССР используется шкала интенсивности землетрясений "MSK-64", названная так по заглавным буквам фамилий авторов: С.В. Медведев (СССР), В. Шпонхойер (ГДР), В. Карник (ЧССР).

Шкала удобна, ею легко пользоваться, а интенсивность землетрясений измеряется в баллах от 1 до 12. По этой шкале Кеминское землетрясение в 1911 г. на Тянь-Шане оценивалось в 11-12 баллов, Ашхабадское 1948 г.-в 10, Спитакское 1988 г.-в 7-10, Ташкентское 1966 г.-8 баллов и т.д. Изосейсты-линии, соединяющие точки (пункты на местности), в которых землетрясение проявилось с одинаковой интенсивностью. Плейстосейстовая область-место на поверхности Земли, располагающееся непосредственно над гипоцентром, или очагом землетрясения, т.е. это как бы проекция очага на поверхность. Естественно, что интенсивность землетрясения уменьшается в сторону от плейстосейстовой области, однако это уменьшение зависит от многих факторов: формы и глубины очага, геологической структуры, состава и степени метаморфизма горных пород, уровня залегания грунтовых вод и т.д. Поэтому изосейсты на поверхности могут иметь самые причудливые очертания, а отнюдь не правильные круги.

Интенсивность является качественной характеристикой землетрясения и указывает на характер и масштаб воздействия землетрясения на поверхность земли, на людей, животных, а также на естественные и искусственные сооружения в районе землетрясения

Шкала интенсивности:

1-3 балла – колебания почвы, отмеченные приборами; 4-6 балла – появление мелких трещин в зданиях; при 6-бальных землетрясениях возможны единичные человеческие жертвы; 7-9 баллов – крупные трещины и разрушения зданий, оползни на поверхности грунта; 10-12 баллов – катастрофические, массовые разрушения зданий, изменение рельефа поверхности.