- •Классификация производственных процессов

- •Принципы организации производственного процесса

- •10) 1. Производственные системы: понятие и закономерности

- •12) Структура производственного процесса

- •1. В зависимости от назначения выделяются основные, вспомогательные и обслуживающие производственные процессы.

- •14) Единичный тип производство

- •23) Инновацио́нный прое́кт — проект, содержащий технико-экономическое, правовое и организационное обоснование конечной инновационной деятельности.

- •24) Виды и содержание инновационных проектов.

- •25) Управление инновационным проектом

- •35. Понятие:

1)

Понятие «менеджмент» можно рассматривать с трех точек зрения: наука и практика управления, организация управления и процесс принятия решений.

Менеджмент - это область науки, человеческих знаний, позволяющих осуществить функцию управления. Он составляет теоретическую базу практики управления, обеспечивает практическую деятельность управления научными рекомендациями. В методологию научного управления входит необходимость систематического стимулирования работников с целью повышения их заинтересованности в увеличении производительности труда.

Менеджмент - организация управления предприятием, Т.е. установление постоянных и временных взаимосвязей между подразделениями предприятия, определение порядка и условий его функционирования. Организация рассматривается и как субъект управления, и как объект управления. Менеджмент трактуется как наиболее рациональная организация людей в целях удовлетворения потребностей работников, при которой их способности могли раскрыться наилучшим образ

енеджмент как науку характеризуют принципы, общие для всех сфер деятельности:

- направленность действий в сфере управления на достижение конкретных целей;

- обеспечение цели, результата и средств его достижения;

- комплексность процесса управления: планирование, анализ, регулирование и контроль;

- контроль за реализацией принимаемых управленческих решений;

- стимулирование творческой активности, успехов и достижений всего коллектива и его члена;

- ориентация на здоровый психологический климат в коллективе;

- гибкость организационной структуры управления, позволяющей решать функциональные и управленческие задачи.

2) 1. Организационные методы. Необходимо сначала создать фирму, расставить по местам людей, дать им задания, показать, как действовать, и уже после этого руководить их действиями.

2. Административные методы. На практике административные методы реализуются в виде конкретных безвариантных заданий, допускающих минимальную самостоятельность исполнителя, вследствие чего вся ответственность возлагается на руководителя, отдающего распоряжения.

3. Экономические методы. Позволяют исполнителям самим проявлять инициативу на основе материальной заинтересованности и отвечать за принятые ими решения. Исполнителю устанавливаются только цели и общая линия поведения, в рамках которых он самостоятельно ищет наиболее предпочтительные для него пути их достижения.

4. Социально-психологические методы. Сводятся к двум основным направлениям:

- во-первых, к формированию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, способствующего большой отдаче при выполнении работы за счет повышения настроения людей;

- во-вторых, к выявлению и развитию индивидуальных способностей каждого, позволяющих обеспечить максимальную самореализацию личности в производственном процессе.

3) Принципы производственного менеджмента

Перечисленные методы реализуются в соответствии с определенными принципами, правилами. Таких принципов может быть сколько угодно много, поэтому рассмотрим лишь наиболее важные.

1. Научность в сочетании с элементами искусства. Менеджер в своей деятельности использует данные и выводы мно¬жества наук, но в то же время должен постоянно импровизировать, искать индивидуальные подходы к ситуации и к людям, что помимо знаний предполагает владение искусством межличностного общения, умением найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

2. Целенаправленность управления. Управленческий процесс должен подчиняться принципу целенаправленности, то есть быть всегда ориентированным на решение кон-кретных проблем, осуществляться не «просто так», а ради чего-то опре¬деленного.

3. Функциональная специализация в сочетании с универ¬сальностью. Суть его со-стоит в том, что к каждому объекту управления имеется свой подход, учитывающей его специ¬фику - футбольной командой нельзя руководить так же, как актерами на сцене, а группой ученых - по аналогии с воин¬ским подразделением. Но поскольку во всех этих случаях име¬ет место руководство людьми как таковыми, то должен суще¬ствовать некий универсальный подход к ним, безразлично - кто они, солдаты или академики, строители или чиновники.

4.Последовательность управленческого процесса. Любой управленческий процесс строится в соответствии с принципом последовательности; иначе говоря, элементы или стадии, из которых он состоит, должны следовать друг за другом в опре¬деленном порядке. Нельзя, например, сначала отдать распоря¬жение, а затем уже обдумывать его правомерность. В ряде слу¬чаев последовательность управленческих действий может иметь циклический характер, когда все они повторяются через определенные промежутки времени. Цикличности подчиняют¬ся планирование, составление отчетов, контроль.

5. Оптимальное сочетание централизованного регулирования управляемой подси-стемой с ее саморегулированием. Жизнь общества непрерывна. Непрерывны соответ-ственно и обеспечи¬вающие ее процессы - производство, обмен, научные исследо¬вания и т. п., а следовательно, и управление ими, которое должно постоянно учитывать появление новых проблем и от¬крытие новых, не существовавших прежде перспектив. Непре¬рывно приходится контролировать и поведение объекта управ¬ления, который все время стремится вырваться из-под опеки.

С учетом последнего обстоятельства важным принципом менеджмента необходимо считать оптимальное сочетание централизованного регулирования управляемой подси-стемой с ее саморегулированием в определенных рамках.

6. Учет личных особенностей работников и общественной психологии. Он тесно связан с другими принципами, без кото¬рых саморегулирование невозможно, так как они лежат в ос¬нове принятия самостоятельных решений.

7. Обеспечение соответствия прав, обязанностей и ответственности. Является одним из важнейших принципов управле¬ния. Избыток прав по сравнению с обязанностя-ми приводит к управленческому произволу; недостаток же парализует дело¬вую инициативу, поскольку проявление излишней активности может грозить крупными неприятностями.

8. Обеспечение общей заинтересованности всех участников управления в дости-жении целей, стоящих перед фирмой. Достигается путем материального и морального поощрения отличившихся работников, а также максимального вовлечения исполнителей в процесс подготовки решений на самых ранних стадиях работы над ними. Это также один из основополагаю¬щих принципов менеджмента, базирующийся на том, что ре-шения, в которые вложен собственный труд и идеи, будут вы¬полняться быстрее и лучше, чем спущенные сверху.

9. Всемерное обеспечение состязательности участников управления. Речь идет не только о стремлении выполнить лучше других порученное дело, что должно всячески стимули¬роваться руководителем, но и о необходимости поощрения конкуренции при за-мещении должностей в сфере управления.

4) Производственный менеджмент как система структурно подра:щеляется три уровня: 1) управление предприятием в целом; 2) управление цехами;3) упрамение технологическими линиями (участками). С позиции детализаII,ИИ решаемых зад:ач в производственном менеджменте выделяются:

5) Произво́дство:

В экономическом смысле — процесс создания разных видов экономического продукта[1]. Понятие производства характеризует специфически человеческий тип обмена веществами с природой, или, более точно, — процесс активного преобразования людьми природных ресурсов с целью создания необходимых материальных условий для своего существования и развития.

Современное общественное производство включает в себя не только материальное производство, но и также нематериальную сферу — производство нематериальных благ и услуг (новые научные открытия, технические изобретения, народное образование, культура, искусство, здравоохранение, бытовое обслуживание, управление, финансирование и кредитование, спорт и др.). Развитие нематериального производства и сферы услуг в решающей степени зависит от производства материальных благ — его технической оснащённости и величины выработки.

6) Производственная система – особая система, которая состоит из средств и предметов производства, производственных процессов и рабочей силы, совместное функционирование которых позволяет изготавливать продукцию или оказывать услуги. Свойства производственных систем: 1. Целенаправленность – способность производить определенную продукцию или услуги. 2. Открытость – способность взаимодействовать с внешней средой. 3. Полиструктурность – предполагает наличие в системе взаимосвязанных подсистем, где каждый элемент может принадлежать нескольким подсистемам. 4. Гибкость – способность к изменениям под влиянием внешней среды. 5. Управляемость (восприимчивость) – способность системы воспринимать воздействие со стороны субъекта управления и реагировать на них желаемым для субъекта образом. 6. Результативность – способность производить продукцию, востребованную потребителем. 7. Долговременность – способность длительное время сохранять результативность. 8. Сложность – предполагает наличие в системе множества разнородных элементов и протекания множества процессов. 9. Надежность – способность функционировать без сбоев.

7)

Функциональные подсистемы ИС (ФП ИС) – комплекс экономических задач с высокой степенью информационных обменов (связей) между задачами (некоторый процесс обработки информации с четко определенным множеством входной и выходной информации. Например, начисление сдельной заработной платы, учет прихода материалов, оформление заказа на закупку и т. д.

ФП ИС информационно обслуживают определенные виды деятельности экономической системы (предприятия), характерные для его структурных подразделений и (или) функций управления. Интеграция функциональных подсистем в единую систему достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих подсистем, таких как:

информационная;

техническая;

программная;

математическая;

лингвистическая.

Состав ФП во многом определяется особенностями экономической системы, ее отраслевой принадлежностью, формой собственности, размером, характером деятельности предприятия.

Функциональные подсистемы ИС могут строиться по различным принципам:

предметному;

функциональному;

проблемному;

смешанному (предметно-функциональному).

Предметный принцип использования ИС в хозяйственных процессах промышленного предприятия определяет подсистемы управления производственными и финансовыми ресурсами: материально-техническим снабжением; производством готовой продукции; персоналом; сбытом готовой продукции; финансами. При этом в подсистемах рассматривается решение задач на всех уровнях управления с обеспечением интеграции информационных потоков по вертикали.

Для реализации функций управления выделяют функциональные подсистемы, которые реализуются на различных уровнях управления и объединены в следующие контуры управления (маркетинг, производство, логистика, финансы):

прогнозирование;

нормирование;

планирование (технико-экономическое и оперативное);

учет;

анализ;

регулирование.

В качестве примера применения функционального подхода рассмотрим многопользовательский сетевой комплекс полной автоматизации корпорации «Галактика» (АО «Новый атлант»), предназначенный для автоматизации всего спектра финансово-хозяйственной деятельности средних и крупных предприятий. Комплекс «Галактика» может иметь различные конфигурации. Одной из наиболее важных конфигураций можно считать «Управление производственным предприятием». Данная конфигурация является комплексным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии, что позволяет организовать единую информационную систему для управления различными аспектами деятельности предприятия. Ниже приведен перечень контуров, составляющих данную ИС:

● Управление производством;

● Управление финансами;

● Управление складом (запасами);

● Управление продажами;

● Управление закупками;

● Управление отношениями с клиентами;

● Управление персоналом, включая расчет заработной платы.

Более подробно комплекс «Галактика» будет изучен в следующих частях пособия.

Проблемный принцип формирования подсистем отражает необходимость гибкого и оперативного принятия управленческих решений по отдельным проблемам в рамках СППР, например, решение задач бизнес-планирования, управления проектами. Такие подсистемы могут реализовываться в виде ЛИС, импортирующих данные из КИС (например, система бизнес-планирования на основе Project-Expert), или в виде специальных подсистем в рамках КИС (например, информационной системы руководителя).

На практике чаще всего применяется смешанный (предметно-функциональный) подход, согласно которому построение функциональной структуры ИС – это разделение ее на подсистемы по характеру хозяйственной деятельности, которое должно соответствовать структуре объекта и системе управления, а также выполняемым функциям управления (рис. 16).

|

|

Рис. 16. Структура функциональных подсистем ИС, выделенных по функционально-предметному принципу

Используя этот подход, можно выделить следующий типовой набор функциональных подсистем в общей структуре ИС предприятия.

По функциональному принципу:

стратегическое развитие;

технико-экономическое планирование;

бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.

По предметному принципу (подсистемы управления ресурсами):

техническая подготовка производства;

основное и вспомогательное производство;

качество продукции;

логистика;

маркетинг;

кадры.

Подсистемы, построенные по функциональному принципу, охватывают все виды хозяйственной деятельности предприятия (производство, снабжение, сбыт, персонал, финансы). Подсистемы, построенные по предметному принципу, относятся в основном к оперативному уровню управления ресурсами

8) Классификация производственных процессов. Классификация производственных процессов может осуществляться по различным признакам.

1. Прежде всего, процессы могут подразделяться на основные, вспомогательные, обслуживающие и управленческие исходя из роли, которая отводится им в общей системе производства. Основные — на базе которых, собственно, и производится продукция предприятия. Вспомогательные - обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу основных. К примеру, строительно-монтажные работы, выработка энергии, производство запасных частей, комплектующих, дополнительных инструментов. Результаты их деятельности «поддерживают» производство продукции, являющейся предметом специализации предприятия. Обслуживающие обеспечивают взаимосвязь между основными и вспомогательными. К таковым могут быть отнесены складские, логистические, погрузочно-разгрузочные, транспортные, контрольные, комплектовочные процедуры. Управленческие. К ним относят те виды производственных процессов, которые предназначены для координирования всей работы предприятия, регулирования совместимости прочих процессов, определения их целесообразности и экономической эффективности. Зачастую они тесно сплетены с основными, вспомогательными и обслуживающими процессами.

2. С точки зрения характера протекания процессы могут быть разделены на прерывные и непрерывные.

-

9)

2.2.

Классификация производственных процессов

Классифицировать производственные процессы можно в зависимости от их роли в изготовлении продукции, от степени сложности организации производства, а также от степени технического оснащения.

Все производственные процессы в зависимости от их роли в изготовлении продукции делятся на основные, вспомогательные и обслуживающие.

![]() Основной

процесс предназначен

для непосредственного изготовления

продукции. Он представляет собой

совокупность действий по превращению

материалов и полуфабрикатов в готовую

продукцию. В ходе основного процесса

изменяется степень готовности продукции.

Основной

процесс предназначен

для непосредственного изготовления

продукции. Он представляет собой

совокупность действий по превращению

материалов и полуфабрикатов в готовую

продукцию. В ходе основного процесса

изменяется степень готовности продукции.

Совокупный основной производственный процесс на полиграфическом предприятии с полным циклом производства включает в себя три стадии: допечатную, печатную и сборку или (и) отделку готовой продукции. Стадией производственного процесса называется комплекс работ, выполнение которых характеризует решение определенной части производственного процесса и связано с переходом предмета труда из одного качественного состояния в другое. Продуктом первой стадии полиграфического производственного процесса является печатная форма, второй - листы-оттиски и сфальцованные тетради, а третьей - готовая полиграфическая продукция.

Основной производственный процесс состоит из частичных основных процессов, каждый из которых охватывает обособленную часть производственного процесса по созданию составных частей готового изделия. Между основными частичными производственными процессами имеются непрерывные производственно-технологические и организационные связи. Так, использование определенного способа печати предполагает применение определенных способов изготовления печатных форм. Примером частичных процессов на допечатной стадии могут служить процессы изготовления фотоформ и печатных форм. На стадии печатания понятие частичного производственного процесса совпадает с понятием стадии. А на стадии сборки и отделки готовой полиграфической продукции примером частичных процессов могут служить процесс изготовления блока, изготовление крышки и окончательная сборка изделия.

Характер частичных процессов основного производства зависит от вида и особенностей выпускаемой продукции - структуры издания, объема, красочности; принятой технологии изготовления; применяемых материалов и оборудования; формы специализации предприятия.

Частичные основные производственные процессы состоят из основных операций. К основным операциям относятся, например, набор, верстка, монтаж и копировка при изготовлении печатных форм; печатание; фальцовка; шитье; обрезка и т.п. На выполнении основных операций заняты основные рабочие.

Вспомогательные процессы должны обеспечивать бесперебойное протекание основного процесса. Их результатом является продукция и услуги, чаще всего потребляемые самим полиграфическим предприятием. К вспомогательным процессам относятся изготовление деталей для ремонта и ремонт действующего оборудования, производство различного рода приспособлений для собственных нужд производства.

Вспомогательный процесс тоже состоит из частичных процессов, но технологические связи здесь отсутствуют. Частичные вспомогательные процессы связаны между собой лишь организационно. Например, нет необходимости в производственно-технологической увязке ремонта отдельных единиц оборудования. В то же время установление организационных связей между частичными вспомогательным процессами - одно из условий эффективного функционирования предприятия. Между частичными основными и вспомогательными процессами существует тоже только организационная связь. Вспомогательные процессы состоят из вспомогательных операций, и на них заняты вспомогательные рабочие.

Обслуживающие процессы направлены на обслуживание основных и вспомогательных процессов. В результате выполнения этих процессов не создается какой-либо экономический продукт. Этим обслуживающие процессы отличаются от основных и вспомогательных. К обслуживающим относятся процессы материально-технического обеспечения производства, процессы контроля, транспортировки, складирования и т.п. В отличие от вспомогательных обслуживающие процессы имеют устойчивые организационные и производственно-технологические связи с основными и вспомогательными процессами. Так, для выпуска конкурентоспособной продукции необходимо обеспечивать не только сквозной контроль качества всех основных процессов производства, но и контроль качества материалов и полуфабрикатов, входящих в готовый продукт. Это возможно только в том случае, если контроль становится частью технологического процесса. Обслуживающие частичные процессы состоят из обслуживающих операций, и на них заняты обслуживающие рабочие.

Одна из основных задач организации производства состоит в том, чтобы обеспечивалось эффективное сочетание во времени и пространстве основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. В условиях совершенствования техники и технологии полиграфического производства крайне важно осуществлять комплексный подход к организации основного, вспомогательного и обслуживающего производства. Структура вспомогательных и обслуживающих процессов и пропорции развития их составных частей должны быть приведены в соответствие с особенностями основного процесса. Для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции необходимо совершенствование организации и современного оснащения вспомогательного и обслуживающего производства. Тенденция интеграции основных, обслуживающих и вспомогательных процессов может наблюдаться в автоматизированных комплексах и в поточном производстве.

В организационном плане различают простой и сложный процесс изготовления полиграфической продукции.

Простыми называются производственные процессы, состоящие из последовательно осуществляемых действий над простым предметом труда. Простой процесс отличается от сложного отсутствием в нем сборочных операций. С помощью простого процесса изготавливают конструктивно простую продукцию - бланки, газеты, плакаты, открытки или детали сложной продукции, такие, как вклейки, форзацы, обложки, т. е. для простых изделий характерно отсутствие брошюровочно-переплетных работ.

Сложный процесс представляет собой совокупность простых процессов по изготовлению полуфабрикатов, входящих в одно сложное готовое изделие. Для сложного процесса характерна одна или несколько сборочных операций. Такой процесс требует более точной по сравнению с простым процессом технологической и организационной увязки составляющих его частичных процессов. К числу конструктивно сложных изделий могут быть отнесены книги, журналы, брошюры, альбомы и перекидные календари.

В зависимости от технической оснащенности производственные процессы можно классифицировать по четырем группам: ручные, машинно-ручные, машинные, автоматические и аппаратурные. Такую классификацию можно применять по отношению к отдельным операциям производственного процесса. Ручные процессы характеризуются отсутствием каких-либо механизмов при их выполнении. В этом случае производительность такого процесса зависит от квалификации рабочих и эффективности организации их труда. Примером ручного процесса может служить операция монтажа фотоформ, ручной фальцовки и подборки. На машинно-ручных операциях предмет труда обрабатывается при прямом участии рабочего при помощи машин. Производительность на машинно-ручных операциях зависит как от квалификации рабочего, так и от скорости работы машины. Примером такой операции может служить шитье на ниткошвейном полуавтомате, набор и верстка на персональном компьютере. Машинные операции выполняются на машинах при ограниченном участии рабочих. В значительной мере выпуск продукции на такой операции определяется скоростями работы машины, однако квалификация рабочего тоже немаловажна. К машинным относится, например, процесс печати на листовой офсетной машине. Как известно, в этом случае операция печати включает в себя процесс установки печатных форм на машину и их приладки и процесс собственно печати, выпуска продукции. Если в печатной машине не автоматизирован процесс приладки печатных форм или не предусмотрена конструктивно штифтовая приводка, то время на приладку форм в значительной мере будет зависеть от квалификации печатника, в то время как производительность процесса собственно печати в основном будет определяться возможностями машины. Производственный процесс на автоматических операциях полностью автоматизирован, его производительность определяется производительностью оборудования, а на рабочего возлагается функция наблюдения и контроля за работой оборудования. Примером автоматического процесса может служить операция сканирования, вывода на пленку готовых фотоформ, печати на печатных машинах с автоматической сменой форм и автоматическим контролем качества процесса печати т.п. Аппаратурные операции выполняются с использованием оборудования, производительность которого определяется скоростью протекания химических, физико-химических, электрохимических и тому подобных процессов. Рабочий на таких операциях выполняет те же функции, что и на автоматических операциях. Аппаратурным является операция копирования на копировальной раме.

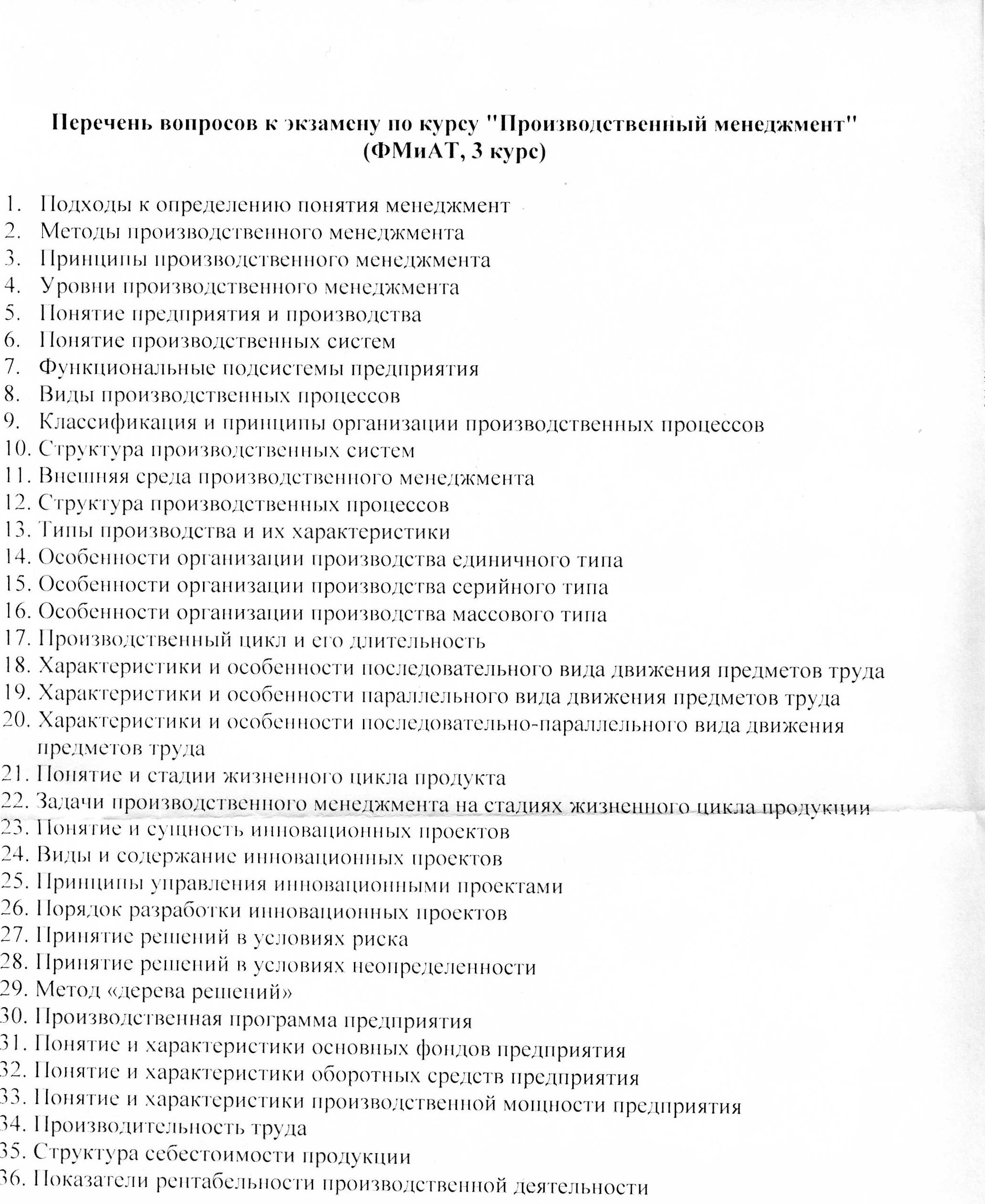

На

рис. 2.1![]() представлена

классификация производственных процессов

и операций по различным признакам.

представлена

классификация производственных процессов

и операций по различным признакам.

2.3.