- •Методическое пособие по теме:

- •Содержание

- •1. Введение.

- •2. Теоретическая часть.

- •2.1. Общие вопросы проектирования цифровых схем.

- •2.2. Внутренняя структура плис.

- •2.3. Основы языка описания цифровых схем vhdl.

- •2.4. Краткое описание используемой отладочной платы.

- •2.5. Краткое описание средств проектирования плис.

- •3. Практическая часть.

- •3.1. Знакомство со средой Xilinx ise WebPack. Создание проекта.

- •3.2. Реализация проекта при помощи графического редактора схем.

- •3.3. Реализация проекта при помощи языка vhdl.

- •3.4. Моделирование проекта в среде ModelSim se.

- •3.5. Конфигурирование кристалла и проверка его работы на отладочном комплекте.

- •3.6. Задание для самостоятельного выполнения.

- •4. Список литературы.

МОСКОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Н. Э. БАУМАНА

Факультет: Информатика и системы

управления.

Кафедра: Проектирование и технология

производства электронной аппаратуры

(ИУ4).

______________________________________________________________________________

«Основы проектирования

ПЛИС на примере архитектуры FPGA

фирмы Xilinx

с использованием системы сквозного

проектирования Xilinx

ISE

и системы цифрового моделирования

ModelSim

SE»

Москва

2009Методическое пособие по теме:

Содержание

1. Введение. 3

2. Теоретическая часть. 4

2.1. Общие вопросы проектирования цифровых схем. 4

2.2. Внутренняя структура ПЛИС. 8

2.3. Основы языка описания цифровых схем VHDL. 13

2.4. Краткое описание используемой отладочной платы. 18

2.5. Краткое описание средств проектирования ПЛИС. 20

3. Практическая часть. 22

3.1. Знакомство со средой Xilinx ISE WebPACK. Создание проекта. 22

3.2. Реализация проекта при помощи графического редактора схем. 25

3.3. Реализация проекта при помощи языка VHDL. 28

3.4. Моделирование проекта в среде ModelSim SE. 33

3.5. Конфигурирование кристалла и проверка его работы на отладочном комплекте. 38

3.6. Задание для самостоятельного выполнения. 39

4. Список литературы. 40

1. Введение.

В данном методическом пособии будет рассмотрено одно из перспективных на сегодняшний день направлений в проектировании цифровых схем — технология программируемых логических интегральных схем, сокращенно ПЛИС. Будут рассмотрены области применения ПЛИС и их премущества перед другими техническими решениями в конкретных областях. Также будут представлены краткие теоретические сведения по архитектуре ПЛИС FPGA фирмы Xilinx и по языку описания цифровых схем VHDL. В практическую часть войдёт описание работы со средами Xilinx ISE WebPACK и ModelSim SE и упражнения для начального освоения навыков проектирования.

2. Теоретическая часть.

2.1. Общие вопросы проектирования цифровых схем.

Прежде всего, рассмотрим, какая на сегодняшний день существует элементная база в области разработки цифровых схем, и для решения каких задач используются цифровые схемы, а затем оттолкнемся от этой информации в нужном нам направлении.

С момента появления электроники, цифровая техника прошла большой путь. Не будем вспоминать про первые ламповые компьютеры размерами с огромный зал, а перейдем сразу к транзисторной эпохе. С появлением в 1947 году транзисторов постепенно была развита область цифровых интегральных схем (первые появились в 1958г), которые получили широкое распространение благодаря небольшим размерам и низкой стоимости. Микросхемы те, как правило были довольно простые (по сегодняшним меркам) и выполняли как правило одну конкретную логическую функцию — логические операции И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ. Помимо этих, самых простых функций существовали всевозможные шифраторы, дешифраторы, триггеры, счетчики и прочие элементы, с которыми читатель наверняка знаком.

Подобные микросхемы выпускаются и по сей день (хотя, конечно, они стали меньше по размерам и лучше по характеристикам), до сих пор находят применение и получили кодовое название «жесткая логика».

В 1971 году, тогда еще очень молодая и небольшая компания Intel выпустила свой первый микропроцессор — i4004, предназначавшийся для использования в калькуляторах, однако, по сути, он был универсальным. За прошедшие почти 40 лет микропроцессорная область всячески развивалась и совершенствовалась, и сейчас мы видим изобилие компаний, занимающихся их разработкой и производством. Помимо этого, появился производный от микропроцессора элемент — микроконтроллер, отличающийся от своего предшественника наличием встроенных периферийных интерфейсов, специализированных таймеров, внутренних тактовых генераторов и прочих полезных дополнений, вплоть до встроенных АЦП и ЦАП.

В конце 70-х годов прошлого столетия произошел еще один переворот в области цифровой техники. Появились программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС, PLD — programming logic device), позволявшие в одном кристалле моделировать любые сложные логические функции. На сегодняшний день существует множество различных архитектур ПЛИС (CPLD, FPGA, FPOA, FPSC, PAL, GAL, PLA, ULA) и их разработкой и производством занимается множетсво компаний, к примеру Actel, Altera, Atmel, Xilinx, Lattice Semiconductor, QuickLogic, Achronix Semiconductor, MathStar. В двух словах, ПЛИС представляют из себя матрицу логических блоков или ячеек, каждая из которых может быть запрограммирована разработчиком нужным ему образом. В противовес «жесткой логике», такие электронные компоненты называют «программируемой логикой».

Помимо описанных выше трёх направлений цифровой логики, существуют еще микросхемы памяти, области применения которых, пожалуй, очевидны (кстати говоря, микросхемы EPROM относят к первым PLD), а также всевозможные специализированные под конкретную задачу микросхему (к примеру — преобразователи уровня, или микросхема-FM-приемник). Кроме того, существуют так называемые ASIC — «application-specific integrated circuit», заказные микросхемы с функциональностью, заложенной заказчиком.

Какие же задачи решает цифровая электроника?

Это задачи хранения, обработки и отображения цифровых данных (к примеру — обработка хранящейся во flash-памяти информации с целью последующей выдачи её на экран дисплея), задачи управления и автоматизации различных систем (к примеру — управление подачей питания на различные устройства в завимимости от состояния внешней среды), цифровая обработка сигналов (к примеру, частотная фильтрация звука, или избавление от шумов в аудио и видео данных).

Так что же можно получить от ПЛИС?

Ну во-первых, выполнить сложную логическую схему под конкретную задачу на одном кристалле, это будет намного эффективнее, чем использовать жесткую логику, занимать меньше места на печатной плате, и соотношение цена/качество будет выше. Причем тем выше, чем сложнее схема, т.к. моделирование ПЛИС значительно проще по сравнению с моделированием схем на жесткой логике. Таким образом, ПЛИС — достойный конкурент ASIC. А если учесть, что ASIC выгодно заказывать только большими партиями (сделать на заказ всего лишь 1 кристалл, или даже небольшую партию выльется в приличную сумму), то для малого и среднего производства ПЛИС — единственный вариант.

Во-вторых, задача цифровой обработки сигналов. Обычные микроконтроллеры для этого не подходят, т.к. в их принцип положено последовательное выполнение команд, а в ЦОС как правило требуется параллельная обработка. Поэтому быстродействие ПЛИС будет в несколько раз больше быстродействия микроконтроллера, работающего на той же частоте. Есть правда, специализированное направление среди микроконтроллеров, так называемые DSP (ЦСП) — digital signal processor (цифровой сигнальный процессор), но и их отношение цена/производительность значительно ниже, чем у ПЛИС.

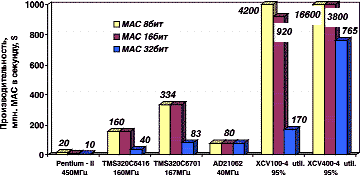

Для сравнения на рисунке 2.1.1 приведены характеристики по производительности универсального процессора Pentium II (450 МГц), цифровых сигнальных процессоров TMS320C5416 (160 МГц), TMS320C6701 (167 МГц) и AD21062 (40 МГц), ПЛИС Xilinx XCV100-4 (серия Virtex, 100 тыс. вентилей) и XCV400-4 (серия Virtex, 400 тыс. вентилей) при выполнении операций умножения с накоплением (MAC, multiply & accumulation, эти операции используются во многих алгоритмах ЦОС) 8-, 16- и 32-битных операндов с фиксированной точкой.

Рис. 2.1.1.

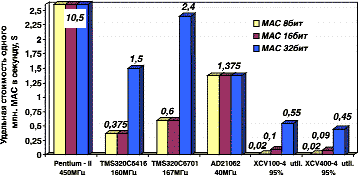

Конечно, было бы некорректным проводить анализ сравнительной производительности реализации алгоритмов ЦОС без учета их стоимости. На рисунке 2.1.2 приведена удельная стоимость 1 млн. МАС в секунду для ранее рассмотренных устройств, и, как видно, ПЛИС обеспечивают наиболее низкие стоимостные затраты при значительном выигрыше в производительности.

Рис. 2.1.2.