- •Предмет и метод конституционного права России. Наука конституционного права: понятие, система, история. Место и роль конституционного права России в системе отраслей российского права

- •Конституционные принципы организации власти в Российской Федерации

- •Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации

- •Конституционные основы социальной и экономической системы рф

- •Правовое регулирование вопросов гражданства. Понятие и принципы российского гражданства

- •Приобретение и прекращение российского гражданства.

- •Глава V. Государственные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации, и их полномочия

- •Суверенитет и территория Российской Федерации. Государственные символы России: понятие и правовое регулирование

- •Статус субъектов Российской Федерации

- •Межгосударственные союзы Российской Федерации

- •Принцип разделения властей и российская система органов государственной власти

- •Конституционные принципы образования и функционирования государственных органов рф. Способы образования государственных органов

- •Принципы избирательного права рф

- •Избирательная система: понятие, виды, конституционно-правовое регулирование

- •1.Назначение выборов

- •2. Составление списков избирателей

- •3. Образования избирательных округов и избирательных участков

- •4. Формирование избирательных комиссий

- •5. Выдвижение, сбор подписей и регистрация кандидатов

- •6. Предвыборная агитация

- •7. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование

- •Избирательные комиссии: понятие, виды, компетенция, порядок образования

- •Понятие главы государства. Конституционные статус Президента рф.

- •Порядок избрания Президента рф. Вступление в должность Президента.

- •Глава 2. Основы статуса судей в Российской Федерации

- •Глава 3. Суды

- •Глава 4. Заключительные положения

- •2. Законодательство о судах общей юрисдикции.

- •3. Задачи и функции судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

- •2. Компетенция мировых судей.

- •3. Порядок формирования аппарата мировых судей.

Глава V. Государственные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации, и их полномочия

Статья 32. Государственные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации

Государственными органами, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, являются:

Президент Российской Федерации;

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Министерство иностранных дел Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации.

Статья 33. Полномочия Президента Российской Федерации по делам о гражданстве

1. Президент Российской Федерации принимает решения по вопросам:

а) приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, граждан бывшего СССР и лиц без гражданства, на которых не распространяется действие статей 13 и 18 настоящего Закона; (в ред. Закона РФ от 17.06.93 N5206-1)

б) восстановления в гражданстве Российской Федерации лиц, на которых не распространяется действие частей первой и второй статьи 20 настоящего Закона;

в) разрешения на выход из гражданства Российской Федерации лиц, на которых не распространяется действие пункта «б» части первой статьи 23 настоящего Закона;

г) разрешения гражданину Российской Федерации иметь одновременно гражданство другого государства;

д) отмены решения о приеме в гражданство Российской Федерации;

е) предоставления почетного гражданства Российской Федерации.

Лицо не может быть лишено почетного гражданства Российской Федерации без согласия Верховного Совета Российской Федерации.

2. Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства, указанных в настоящей статье, Президент Российской Федерации образует Комиссию по вопросам гражданства.

3. В осуществление предусмотренных настоящим Законом полномочий Президент Российской Федерации издает указы.

Статья 34. Полномочия Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации

1. Комиссия вносит на рассмотрение Президента Российской Федерации предложения по каждому ходатайству и представлению по вопросам гражданства. Предложения Комиссии оформляются протоколом и подписываются всеми ее членами, участвовавшими в заседании.

2. При рассмотрении ходатайств и представлений по вопросам гражданства Комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, содержание представления, заключение государственных органов и общественных организаций по ходатайствам, иные документы и надлежащим образом оформленные свидетельские показания. При рассмотрении вопросов гражданства, затрагивающих интересы республики в составе Российской Федерации, Комиссия учитывает мнение компетентных органов этой республики. Комиссия вправе истребовать по вопросу, находящемуся на ее рассмотрении, документы и материалы государственных органов, которые представляют необходимую информацию в установленный Комиссией срок. (в ред. Закона РФ от 17.06.93 N5206-1)

Статья 36. Полномочия Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации:

а) принимают от лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, заявления и ходатайства по вопросам гражданства Российской Федерации; (см. текст в предыдущей редакции)

б) проверяют факты и документы, представленные в обоснование заявлений и ходатайств по вопросам гражданства Российской Федерации;

в) направляют ходатайства по вопросам гражданства вместе с соответствующими документами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации;

г) определяют принадлежность лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, к гражданству Российской Федерации;

д) ведут учет граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации;

е) по заявлениям заинтересованных лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, осуществляют регистрацию приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации в предусмотренных настоящим Законом случаях. (в ред. Закона РФ от 17.06.93 N5206-1)

2. По договору между Российской Федерации и другим государством полномочия, указанные в части первой настоящей статьи, могут осуществляться дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями этого государства.

Статус иностранных лиц и лиц без гражданства. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства.

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного государства.

Для пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации существуют национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международными договорами РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции).

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства:

не могут быть приняты на государственную службу, занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с наличием гражданства Российской Федерации;

не допускаются к деятельности, связанной с государственной тайной;

не могут участвовать в отправлении правосудия;

не обладают ни активными, ни пассивными избирательными правами;

не имеют права участвовать в референдуме;

на них не распространяется воинская обязанность;

не могут быть членами политических общественных объединений;

Федеральный закон определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

Статья 3. Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

Законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных законов. Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется международными договорами Российской Федерации.

Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Российской Федерации

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Статья 8. Постоянное проживание иностранных граждан в Российской Федерации

1. В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание.

2. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.

3. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено.

4. Вид на жительство содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия вида на жительство, наименование органа исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, и оформляется в виде документа установленной формы.

5. Порядок выдачи вида на жительство и перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на жительство, а также порядок перерегистрации вида на жительство утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 9. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство

Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин:

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;

3) подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации и др.

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Политическое убежище в Российской Федерации

Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.

Лицо, признанное беженцем, имеет следующие права.

1. Получать услуги переводчика и получать информацию о порядке признания беженцем, о своих правах и обязанностях, а также иную информацию.

2. Получать содействие в оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов территории Российской Федерации.

3. Получать содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания в порядке, определяемом Правительством РФ.

4. Получать питание и пользование коммунальными услугами в центре временного размещения в порядке, определяемом Правительством РФ, до убытия к новому месту пребывания.

5. Право на охрану представителями территориального органа федерального органа исполнительной власти по внутренним делам в центре временного размещения в целях обеспечения безопасности данных лиц.

18. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ и международными договорами РФ, а также законодательством субъектов РФ.

Обязанности лиц, признанных беженцами:

соблюдать Конституцию, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;

своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания, определенное федеральным органом исполнительной власти по миграционной службе либо его территориальным органом;

соблюдать установленный порядок проживания и выполнять установленные требования санитарно-гигиенических норм проживания в центре временного размещения и другие.

Административно-правовой статус вынужденных переселенцев

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.

Права лица, признанного вынужденным переселенцем:

- самостоятельно выбрать место жительства на территории Российской Федерации, в том числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему территориальным органом миграционной службы. Вынужденный переселенец может в соответствии с установленным порядком проживать у родственников или у иных лиц при условии их согласия на совместное проживание независимо от размера занимаемой родственниками или иными лицами жилой площади;

- на получение содействия в обеспечении его проезда и провоза багажа к новому месту жительства или к месту пребывания в порядке, определяемом Правительством РФ.

Обязанности лица, признанного вынужденным переселенцем:

соблюдать Конституцию и законы;

соблюдать установленный порядок проживания в центре временного размещения вынужденных переселенцев и жилом помещении из фонда жилья для временного поселения вынужденных переселенцев;

при перемене места жительства перед выездом сняться с учета в территориальном органе миграционной службы и в течение одного месяца встать на учет в территориальном органе миграционной службы;

проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые территориальным органом миграционной службы.

В соответствии с данным правом каждый человек, преследуемый за убеждения, может искать убежища в других странах и пользоваться этим убежищем. В таком виде это право закреплено во Всеобщей Декларации прав человека, а также в Декларации о территориальном убежище, принятой ООН 14 декабря 1967 года. Такой защитой пользуется человек, которого на родине преследуют за политические, религиозные и иные убеждения, при условии, что убеждения не являются преступными с точки зрения международного права. Конституция Российской Федерации восприняла этот подход и в статье 63 закрепила положение о том, что Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

Политическое убежище в Российской Федерации предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства за общественнополитическую деятельность и убеждения, отвечающие принципам, признанным мировым сообществом. При этом принимается во внимание, что преследование направлено непосредственно против лица, обратившегося с ходатайством о предоставлении политического убежища Российской Федерацией.

Лицу, которому предоставлено политическое убежище в Российской Федерации, выдается свидетельство, на основании которого органы внутренних дел по месту его пребывания выдают вид на жительство. Это относится и к членам семьи лица, получившего политическое убежище в Российской Федерации.

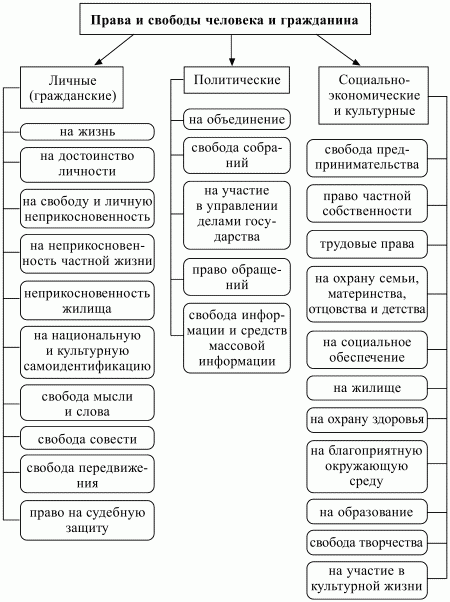

Институт основных прав и свобод личности: общие положения. Классификация прав и обязанностей человека и гражданина.

Конституционно-правовой институт основных прав и свобод человека и гражданина – это упорядоченная совокупность норм Конституции РФ и других федеральных законов, устанавливающих права и свободы личности в РФ, их соблюдение и защиту.

Конституционные права и свободы личности – неотъемлемые права и свободы, принадлежащие гражданину либо иному лицу от рождения (гражданские права и свободы возникают с момента приобретения гражданства РФ в установленном порядке), гарантируемые государством и составляющие основу конституционно-правового статуса личности.

Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ – это основа всего правового статуса личности в РФ. При этом правам всегда корреспондируют обязанности, тогда как свободы предоставлены каждому независимо от исполнения им своих обязанностей перед РФ, если их ограничение не связано с исполнением приговора суда либо с иной установленной законодательством формой юридической ответственности (санкции).

Признаки конституционных прав и свобод личности: 1) они – это база статуса личности в РФ, поэтому именно на их основе закрепляются иные права и обязанности человека и гражданина во всех иных отраслях права; 2) основные права и свободы человека и гражданина принадлежат каждому лицу, законно находящемуся на территории РФ, за исключением гражданских прав и свобод;3)конституционные права и свободы предоставлены всем в равном объеме и едином содержании, т. е. каждый вправе рассчитывать на гарантированность со стороны РФ его прав и свобод независимо от каких-либо признаков; 4) основные права и свободы человека и гражданина имеют особый механизм реализации – они выступают не в процессе осуществления человеком своих правомочий, а являются предпосылкой к этому, его первоосновой; 5) эти права и свободы личности закреплены конституционно; 6) основные права и свободы личности имеют особую повышенную государственную охрану.

Отличия основных прав и свобод человека от основных прав и свобод гражданина РФ: 1) права и свободы граждан РФ предоставляются им на основании гражданства РФ, в то время как этим объемом прав не обладают иностранные граждане и лица без гражданства; 2) права и свободы человека принадлежат каждому с момента рождения и гарантируются на территории РФ вне зависимости от его гражданства, в свою очередь гражданские права и свободы возникают у лица только с момента принятия гражданства РФ и гарантируются только по отношению к гражданам РФ.

Ограничение конституционных прав и свобод личности: понятие, основания, процедура

Конституция РФ допускает в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом установление отдельных ограничений прав и свобод граждан с указанием пределов и срока их действия.

В Конституции РФ закреплено, что конституционные права и свободы человека должны быть защищены от нарушения со стороны всех ветвей государственной власти.

Цель ограничения прав и свобод – защита:

1) основ конституционного строя;

2) нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц;

3) обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Федеральным Конституционным законом «О чрезвычайном положении» предусмотрены гарантии прав граждан и ответственность граждан и должностных лиц в условиях чрезвычайного положения. Меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения, должны осуществляться в тех пределах, которых требует острота создавшегося положения.

Меры должны соответствовать международным обязательствам Российской Федерации, вытекающим из международных договоров Российской Федерации в области прав человека, и не должны повлечь за собой какую-либо дискриминацию отдельных лиц или групп населения.

Конституционные ограничения прав и свобод можно классифицировать по следующим основаниям:

1) в зависимости от прав и свобод, которые ограничиваются, - на ограничения гражданских и политических прав (например, ограничение свободы передвижения, избирательных прав) и ограничения экономических, социальных и культурных прав (например, ограничение в использовании права собственности на землю);

2) по времени действия - на постоянные, установленные в Конституции РФ и федеральных законах, и временные, которые должны быть прямо обозначены в акте о чрезвычайном положении и которые связаны, как правило, с запрещением митингов, шествий, демонстраций, дополнительными обязанностями в сфере свободы печати и других средств массовой информации;

3) в зависимости от широты охвата - на общие (распространяются на все права и свободы) и индивидуальные (распространяются только на отдельные права и свободы);

4) по сфере использования - на государственные (федеральные, республиканские, краевые, областные) и муниципальные;

5) по содержанию - на финансово-экономические (запрет определенной экономической деятельности), личные (арест, заключение под стражу) и организационно-политические (отставка и т.п.);

6) по способам осуществления - на запреты, обязанности, приостановления, меры ответственности и т.д.

Способы (формы) ограничения прав и свобод могут быть различными:

а) запрет на определенный вариант реализации права или свободы, т.е. установление границ поведения (относительный запрет);

б) запрет на реализацию права (свободы) в целом (абсолютный запрет);

в) вмешательство (вторжение) в право (свободу) уполномоченных государственных органов (характеризуется активными действиями государственных органов и пассивным поведением личности);

г) обязанность;

д) ответственность.

В современном российском праве действует правило - ограничения прав и свобод могут быть обоснованы только самой Конституцией.

Природа конституционных ограничений кроется в признании прав человека естественными (догосударственными или внегосударственными), с одной стороны, и признании роли государства как основного гаранта этих прав и одновременно основной угрозой этим правам - с другой. В процессе реализации прав и свобод сталкиваются различные интересы: субъекта этих прав (свобод), других лиц, общества в целом, государства. В силу этого установление ограничений (определение пределов) прав (свобод) - объективная потребность нормального функционирования общества, с одной стороны, и свободы личности - с другой. Цель ограничений - достижение компромисса между интересами человека и интересами общества, государства и других лиц. Как отмечает Б.С. Эбзеев, "социальной основой конституционных ограничений, частью которых выступают ограничения основных прав, является лично-собирательный характер общества. Человек выступает не только как изолированный индивид, но и как член сообщества людей. В свою очередь, общество не есть ни простая совокупность индивидов, ни некий одноструктурный монолит. Это своеобразный социальный организм, в котором личность обладает самостоятельной ценностью и играет творческую роль, а личное (частное, индивидуальное) и общее (коллективное, социальное) должно находиться в равновесии".

Личные конституционные права и свободы

Личные права и свободы весьма разнообразны, однако их характеризуют некоторые общие особенности:

а) личные права и свободы принадлежат любому индивиду вне зависимости от наличия гражданства Российской Федерации. Это права и свободы человека. Единственное исключение предусмотрено статьей 27 Конституции (часть 2): если свободно выезжать за пределы Российской Федерации имеет право каждый, то правом беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию наделены только ее граждане;

б) личные права и свободы естественны, то есть вытекают из факта существования человека как такового. В частности, любой человек обладает правом на жизнь исключительно в силу своего рождения, человеческой сущности, но никак не в силу того, что правом на жизнь его наделило государство. Задача государства - охранять это право от посягательств;

в) личные права и свободы "неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения" (ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации).

Теперь перейдем к характеристике конкретных личных прав и свобод.

1. Право на жизнь - важнейшее личное право человека, предопределяющее все остальные права. Оно налагает на государство ряд серьезных обязанностей:

а) отказ от войн и боевых действий как средства разрешения международных и внутренних противоречий; ограничение участия граждан в вооруженных конфликтах. К сожалению, в российском законодательстве эти требования отражены крайне непоследовательно.

б) проведение миролюбивой внешней политики, направленной на разоружение, прекращение производства оружия массового поражения;

в) эффективная борьба с преступностью, терроризмом.

2. Право на охрану государством достоинства личности. Указанное право означает особую обязанность государства по отношению к человеку как высшей ценности. Ничто, то есть никакие иные ценности, цели, интересы, не может служить основанием для умаления человеческого достоинства. Каждый, независимо от уровня своего образования, социального положения, интеллектуального потенциала и прочих индивидуальных особенностей, имеет право на уважительное отношение к себе со стороны окружающих. Гарантом этого уважительного отношения и выступает государство.

Наиболее важные гарантии, обеспечивающие охрану человеческого достоинства, закреплены в Конституции Российской Федерации:

а) никто не может подвергаться пыткам

б) никто не может без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам;

в) каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени, включая право требовать по суду материальной компенсации причиненных физических и нравственных страданий. Следует отметить, что государство гарантирует защиту чести и доброго имени не только при жизни человека, но и после его смерти.

3. Право на свободу и личную неприкосновенность.

4. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Публичная власть не может быть абсолютной. Существует определенная сфера, вторжение, вмешательство в которую является недопустимым ни для кого. Речь идет о частной жизни человека. Правовое государство не только не вмешивается в эту жизнь, но и охраняет ее от чьего-либо незаконного посягательства.

5. Неприкосновенность жилища.

Конституция Российской Федерации (ст. 25) подвергает особой правовой охране жилище. Оно как бы признается составляющим частной жизни лица. Причем под жилищем подразумевается не только жилое помещение, в котором лицо проживает постоянно, но и места его временного проживания (номер в гостинице, комната в общежитии и т.д.). Не признаются жилищем помещения хозяйственного, технического назначения - гаражи, погреба, склады и т.п.

Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

6. Право определять и указывать свою национальную принадлежность, пользоваться родным языком, выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества.

Закрепление этого права в Конституции (ст. 26) вытекает из принципа равенства прав и свобод человека независимо от национальности. Таким образом, принадлежность лица к той или иной этнической общности утрачивает какое-либо государственно-правовое значение, переходит в сферу сугубо личных интересов индивида. В частности, в настоящее время нет графы "Национальность" в паспорте гражданина Российской Федерации; человек вправе не заполнять соответствующую графу и в других официальных документах.

7. Право на свободу передвижения.

Конституция Российской Федерации (ст. 27) гарантирует свободу передвижения как в пределах, так и за пределами государства, но с важнейшими правовыми особенностями.

Внутри страны право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства

8. Свобода совести, свобода вероисповедания.

Свобода совести, свобода вероисповедания провозглашались в России и предыдущими Конституциями, однако на практике осуществлялись гонения на Церковь, разрушение храмов, активно насаждался атеизм.

9. Свобода мысли и слова.

Свобода мысли не поддается контролю вообще. Никакие современные достижения науки и техники (например, детектор лжи) не способны дать полного представления о внутреннем мире человека. Не допускается принуждение к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, даже если эти мнения и убеждения расходятся с действующими в государстве законами, существующими в обществе моральными, нравственными представлениями.

Политические права и свободы человека и гражданина

Политические права и свободы граждан, как и личные, признаются, соблюдаются и защищаются государством. Однако они имеют четкую юридическую специфику:

а) это права в сфере политики(Политика - область деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями, социальными группами, ядром которой является проблема обладания и реализации государственной власти; участие в делах государства, определение форм, задач, содержания его деятельности), неразрывно связанные с осуществлением в стране государственной власти;

б) поскольку в осуществлении государственной власти в Российской Федерации могут участвовать лишь ее граждане (в противном случае Россия не была бы суверенным государством), политические права и свободы - это права граждан России. Даже право каждого на объединение (ст. 30 Конституции) получило в настоящее время важное законодательное уточнение: Федеральным законом от 19 июля 1998 г. введено понятие политического общественного объединения.

в) поскольку политические права и свободы связаны с сознательным участием гражданина в политических отношениях, обладание этими правами обусловлено наступлением определенного возраста. Так, правом избирать в органы государственной власти и местного самоуправления гражданин обладает с 18 лет, правом участвовать в отправлении правосудия - с 25 лет, правом быть членом или участником молодежного общественного объединения - с 14 лет.

Конституция Российской Федерации закрепляет следующие основные политические права и свободы граждан.

1. Право на объединение.

Порядок реализации данного права регулируется Федеральным законом от 19 мая 1995 г. "Об общественных объединениях", Законом СССР от 9 октября 1990 г. "Об общественных объединениях" (на территории РФ действуют статьи 6 и 9 в части, касающейся политических партий) Федеральным законом от 12 января 19996 г. "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и другими нормативными правовыми актами.

2. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Митинги, собрания, демонстрации, шествия и пикетирование - важные элементы непосредственной демократии, позволяющие гражданам в свободной обстановке выразить свое мнение по самым различным проблемам общественной жизни.

Митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирование проводится при условии предварительного, не позднее чем за 10 дней, уведомления соответствующего исполнительного органа местного самоуправления. Цель уведомления - постановить властный орган в известность о готовящейся акции. Последний обязан не позднее чем через пять дней дать ответ. Как правило, это распоряжение о принятии уведомления к сведению и поручении правоохранительным органам обеспечить при проведении акции общественный порядок. Разрешения на проведение митинга, уличного шествия и т.д. не требуется.

Осуществление гражданами права, закрепленного ст. 31 Конституции России, не должно нарушать права и свободы других лиц. Запрещается использование этого права для насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, классовой, религиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны.

3. Право на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

Высшей непосредственной формой участия граждан Российской Федерации в управлении делами государства являются право на участие в референдуме и право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Ныне процесс реализации данных политических прав регулируется как федеральным, так и региональным законодательством. Однако для всех субъектов Российской Федерации являются обязательными основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, закрепленные федеральным законом.

Кроме того, все граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе, а также имеют право участвовать в отправлении правосудия (быть народным заседателем, присяжным заседателем, при соблюдении предусмотренных законом условий - судьей).

4. Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Обращения, жалобы граждан - важное средство защиты прав граждан, олицетворение их общественно-политической активности, способ укрепления связей граждан с их представителями в органах государственной власти и местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1995 г. "Об основах государственной службы Российской Федерации" государственный служащий обязан в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и общественных объединений и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Социально-экономические, культурные права и свободы человека и гражданина

Конституция Российской Федерации 1993 года, принятая в период проведения глубоких преобразований в стране значительно расширила закрепляющие социально-экономические права, конкретизировала содержание.

Можно обозначить следующие общие особенности этой группы конституционных прав и свобод:

а) как правило, это права и свободы человека - они принадлежат каждому человеку в равной степени;

б) Конституция, напрочь отрицая прежнюю "уравниловку", поощряет инициативу человека, его стремление улучшить свое материальное благосостояние. Это выражается в свободе (на основе закона) предпринимательской деятельности, выбора рода деятельности и профессии, охране частной собственности, поощрении жилищного строительства и т.д.;

в) Конституция гарантирует (пусть пока и не всегда на деле) социально-экономические права и свободы людям, которые в силу различных причин самостоятельно не могут обеспечить достаточно высокий уровень жизни

г) государственный контроль за соблюдением равенства индивидов в процессе реализации социально-экономических прав и свобод: запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, закрепление права каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, на бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии и т.д.

Основные социально-экономические права и свободы человека и гражданина закреплены в статьях 34-44 Конституции Российской Федерации. Их содержание конкретизируется в различных отраслях права: гражданском, трудовом, семейном, аграрном и т.д.

К правам человека в сфере культуры относятся право на образование, свобода интеллектуального творчества и преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Право на образование как одно из фундаментальных прав в духовно-культурной сфере жизнедеятельности общества получило регламентацию в ст. 43 Конституции РФ. Значимость данного права для человека, общества, государства обусловлена тем, что именно от уровня образования зависит экономический, социальный, духовный прогресс самого общества, а также благополучие его членов.

Конституция РФ гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Более того, Конституция РФ возлагает обязанность на родителей или лиц, их заменяющих, обеспечить получение детьми основного общего образования.

В области получения высшего образования Конституция РФ ограничивается нормами о том, что «каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии».

Государство, поддерживая различные формы образования, не может не устанавливать федеральные государственные образовательные стандарты, то есть обязательные минимальные требования к учебным программам и к качеству подготовки обучающихся, которые являются своего рода гарантией реализации права на образование.

Вопросы организации системы образования регламентируются Федеральным законом от 10 июля 1992 г. «Об образовании».

Свобода творчества гарантируется каждому, кто занимается творческим трудом (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ). Писатель, например, вправе создавать литературное произведение (роман, повесть, рассказы и др.) на любую тему и в любой манере. Таким же правом пользуются художники, работающие в области изобразительного искусства, графики или скульптуры, а также ученые, изобретатели, рационализаторы и др. Преподаватели учебных заведений свободны в создании учебников и в изложении своих взглядов перед учащимися и студентами.

Конкретные правовые гарантии провозглашенной Конституцией свободы творчества содержатся в Основах законодательства Российской Федерации о культуре. Всемерно поддерживая свободу творчества и создавая условия для ее реализации, закон в то же время напоминает о недопустимости использования этой свободы во вред обществу, другим людям. Государство обязано противостоять "творчеству", направленному на пропаганду войны, насилия, жестокости, порнографии, разжигания расовой и национальной вражды, религиозной и классовой нетерпимости. Такая "культурная" деятельность может быть запрещена в судебном порядке, а авторы подобных произведений, как и органы, публикующие их, несут уголовную ответственность.

Таким образом, из данной главы можно сделать следующие основные выводы:

- права человека это неотъемлемые свойства каждого человека и существенные признаки его бытия.

- права человека - это естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни.

- права человека имеют естественную природу и неотъемлемы от индивида, они не ограничиваются территориальными или национальными рамками, существуют независимо от закрепления в законодательных актах государства, являются объектом международно-правового регулирования и защиты.

- к правам человека в сфере культуры относятся право на образование, свобода интеллектуального творчества и преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Конституционные обязанности граждан

Обязанности различны по своей природе. Одни из них вытекают из принадлежности лица к гражданству государства, другие – не связаны с таким статусом и возлагаются на каждого.

Конституционно-правовое регулирование в целом также связано с закреплением обязанностей лица. Но в отличие от других отраслей конституционное право выполняет в этом двоякую роль.

Как и все отрасли, оно закрепляет круг обязанностей лица как субъекта конституционно-правовых отношений — обязанности лица как избирателя, как депутата, как члена различных органов государственной власти и органов местного самоуправления, как обладателя многих других конституционно-правовых статусов.

В конституционно закрепленных основных обязанностях обобщены те наиболее концентрированно выраженные требования, в исполнении которых проявляется ответственность личности перед обществом, гражданина перед государством, надлежащее отношение гражданина к государственным и общественным интересам, активное включение его в охрану этих интересов.

Как отмечалось выше, сущность гражданства выражается в совокупности взаимных прав, обязанностей и ответственности человека и государства.

Конституция закрепляет основные обязанности человека и гражданина.

Конституция Российской Федерации закрепляет следующие обязанности:

• обязанность соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ст. 15 п.2);

• обязанность в ходе экономической деятельности не допускать монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 34 п. 2);

• обязанность не наносить ущерба окружающей среде (ст. 36 п. 2);

• обязанность заботиться о детях и их воспитании (ст. 38 п. 2);

• обязанность трудоспособных детей с 18 лет заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38 п.3);

• обязанность получить основное общее образование (ст. 43 п. 4);

• обязанность заботиться о сохранении культурного и исторического наследия, беречь памятники истории и культуры (ст. 44 п. 3);

• обязанность уплаты налогов и сборов (ст. 57);

• обязанность охраны природы и окружающей среды (ст. 58);

• обязанность защиты Отечества (ст. 59);

обязанность воинской или альтернативной службы (ст. 58 п.2 и п.3).

Из-за небольшого количества обязанностей, непосредственно обозначенных в Конституции РФ, их сложно вставить в какую либо систему и проследить их подчиненность.

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина

В соответствии со ст. 45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Это значит, что именно государство и его органы обязаны признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ).

Важнейшими организационно-правовыми гарантиями прав и свобод граждан является соответствующая деятельность государственных органов и в первую очередь Президента РФ, гаранта прав и свобод гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). В обязанности Президента, в частности, входит:

1) обеспечение условий, при которых работали бы все государственные структуры в строгом соответствии с формулой «разрешено только то, что дозволено», в том числе в сфере обеспечения внутригосударственного механизма, реализации защиты правового статуса личности;

2) обеспечение согласованности функционирования всего государственного механизма в интересах общества и достижения общегосударственных целей;

3) определение основных направлений внутренней и внешней политики государства (с учетом общественного мнения);

4) приостановление действия актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае противоречия их Конституции РФ, федеральным законам и международным обязательствам Российской Федерации (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ);

5) осуществление пoмилования (п. в ст. 89 Конституции РФ).

В ст. 45–55 Конституции РФ предусмотрен юридический механизм, который призван обеспечить переход от декларативного провозглашения личности высшей ценностью к реальному контролю за соблюдением прав и свобод. К сожалению, сегодня для российского общества «это пока еще ценностный эталон, хотя и обозначенный в Конституции, но труднодостижимый».

Сегодня социально-экономическое положение широких масс населения находится в совершенно неудовлетворенном состоянии, объектами каждодневных грубых посягательств стали некоторые основные права человека, и прежде всего, право на жизнь и личную безопасность, а в целях противодействия нестабильному положению в обществе и последствиям региональных конфликтов должностные лица и члены местных администраций то там, то здесь организуют своего рода «облавы по национальному признаку».

Среди основных путей правовой реформы – законодательное обеспечение системы прав человека в обществе, прежде всего, реальных гарантий прав и законных интересов личности.

Еще одной гарантией осуществления прав и свобод человека является создание различных форм контроля гражданского общества над государственным аппаратом, в том числе привлечение представителей общественности к работе коллегиальных органов. Сюда относится, например, включение 10 представителей общероссийских общественных объединений и правозащитных организаций в состав Высшей квалификационной коллегии. Кроме того, практически все без исключения общественные объединения в той или иной мере участвуют в общественном контроле в соответствующей сфере государственной деятельности.

Среди институтов защиты прав человека особое место занимает уполномоченный по правам человека. Основными его задачами являются: восстановление нарушенного права, развитие международного сотрудничества в области прав человека, правовое просвещение и т. д. Популярность этого института защиты прав человека (во всяком случае, в западных странах) обусловлена независимостью и неподотчетностью государственным органам, несменяемостью в течение всего срока полномочий, открытостью и доступностью для населения, бесплатностью оказания помощи, отсутствием бюрократических процедур рассмотрения жалоб и т. п.

Для того чтобы обеспечить приоритет прав личности, необходимо признание человека высшей ценностью не на словах, а на деле, т. е. создание системы реальной их защиты. Такая система должна включать в себя, во-первых, целенаправленную деятельность всех без исключения государственных органов (а не только судебных и иных правоохранительных органов), во-вторых, конкретные процедуры защиты и самозащиты в случае необходимости вплоть до возможности обращения в международные органы по защите прав и свобод граждан (ст. 46 Конституции РФ), в-третьих, активное воздействие негосударственных структур (референдум и др.) на государственную власть.

Вместе с тем нет смысла противопоставлять гражданское общество и государство. В гражданском обществе создаются все условия для самореализации и автономии личности, исключающие любое вмешательство в жизнь индивида, позволяющие ему руководствоваться исключительно своими частными интересами, а государство обязано гарантировать их осуществление в повседневной жизни. Это связано с основным предназначением государства – обеспечивать свободу и безопасность общества путем охраны общественного порядка и разрешения с помощью права тех или иных социальных конфликтов. Более того, институт прав и свобод человека не может рассматриваться обособленно от всего механизма правового регулирования.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — назначенное Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации должностное лицо, призванное рассматривать жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих. Данный институт впервые в российской практике введён Конституцией Российской Федерации 1993 г. (пунктом «е» ч.1 ст. 103), которая устанавливает, что Уполномоченный по правам человека назначается Государственной Думой и действует в соответствии с федеральным конституционным законом. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчётен каким-либо государственным органам и должностным лицам.

Институт такого типа, существующий в разных государствах мира, обобщённо называется институтом омбудсмана, хотя официальные названия должности в разных странах различные.

Цели деятельности

Согласно Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ Уполномоченный способствует:

восстановлению нарушенных прав,

совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права,

развитию международного сотрудничества в области прав человека,

правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.

Требования к кандидатуре

На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся Гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет, считая с момента принесения присяги.

Порядок рассмотрения жалоб

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека вправе:

обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица. а также лично либо через своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах;

обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина;

обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи;

изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, применённым или подлежащим применению в конкретном деле.

В случае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан Уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном заседании Государственной Думы. Уполномоченный вправе обратиться в Государственную Думу с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан и о проведении парламентских слушаний, а также непосредственно либо через своего представителя участвовать в работе указанной комиссии и проводимых слушаниях.

Самозащита прав и свобод человека и гражданина

Наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод существует право человека и самому защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Способы самозащиты многообразны: обжалование действий должностных лиц, обращение в средства массовой информации, использование правозащитных организаций и общественных объединений (профсоюзы и др.). Граждане имеют право защищать свои права с помощью оружия. Федеральный закон об оружии от 13 декабря 1996 г. предоставил гражданам возможность приобретения определенных видов оружия (охотничье оружие, газовые пистолеты и др.). Закон предусматривает право на приобретение и использование огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны и крайней необходимости, но это право подвергнуто многим ограничениям (оружие не подлежит применению в отношении женщин, инвалидов, несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения). О всех случаях применения оружия, повлекших телесные повреждения, требуется сообщать в органы внутренних дел. Определенными условиями обставлено и право на приобретение оружия.

Термин "самозащита" был введён в отечественное законодательство Гражданским кодексом РФ 1994 г. Сам Кодекс не даёт определения данного понятия. Правовой основой включения данной категории в гражданское законодательство стала ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, где указывается, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. И хотя, Конституция не содержит понятия "право человека на самозащиту", наука конституционного права использует его в последнее время достаточно широко как тождественное содержанию ч. 2 ст. 45 Конституции.

Конституция РФ (ч.1 ст. 45) определяет, что "государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируются". Во второй части данной статьи закреплено, что "каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом". Согласно данной формулировке, для государства защита прав и свобод человека - это обязанность, что также подтверждено в ст. 2 Конституции РФ, для человека же -это право, т. е. возможность, которую он использует или нет по своему усмотрению.

Государственная защита прав и свобод - это деятельность управомоченных государственных органов и должностных лиц по соблюдению, обеспечению и охране конституционных прав и свобод1. Обязанность по защите прав и свобод граждан призваны выполнять как Российская Федерация в целом, так и все входящие в неё субъекты, органы федеральной и региональной государственной власти (законодательные, исполнительные, судебные, Президент РФ и др. субъекты) и органы местного самоуправления, а также законно действующие в стране общественные объединения. Они действуют в рамках своих полномочий присущими им методами. Но пока достаточно часто возникают ситуации, когда, власть не может сама защитить1. К тому же человек достаточно часто вынужден защищаться от самой власти, а точнее от незаконных действий государственных и муниципальных органов.

Кроме того, сам человек должен соотносить осуществляемые им права и свободы с правами и свободами других лиц. Иными словами, каждому предоставлена свобода выбора путей и способов осуществления своих групповых и индивидуальных интересов в определённых границах имеющейся свободы. Иные правила привели бы к столкновению интересов и конфликтам. Отсюда стоит задача защиты прав, свобод и законных интересов личности не только от властей, но и от других физических лиц - граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц.

Содержание текста ст. 45 Конституции РФ даёт основание полагать, что конституционное законодательство предусматривает две формы защиты прав в зависимости от субъекта: государственная (судебная и административная) и собственно самозащита. Однако нельзя исключать ещё одну форму - общественную (правозащитные организации, органы местного самоуправления и их должностные лица, Уполномоченный по правам человека). Тем более, что на это обращено внимание в специальной литературе1.

Право человека, закреплённое в части второй статья 45 Конституции РФ, явление новое для российского конституционного законодательства. Именно поэтому нет единого мнения относительно понятия «право человека на самозащиту» в теории права и конституционном праве России. Однако следует отметить, что в юридическом научном и литературном обиходе достаточно давно применяются такие термины как «самозащита гражданских прав», «правовая самооборона», «необходимая оборона», «правовая защита». Термин "самозащита" как конституционное право стал употребляться в учебной и научной литературе только с середины 90-х гг. XX в. И всё же, в комплексном, общетеоретическом аспекте право на самозащиту оказалось формально неопределённым.

В юридической литературе также встречаются термины «самооборона» и «правовая самооборона». Под данными категориями понимается «право самостоятельно, индивидуально или коллективно защищать свои права свободы, права и интересы правомерными средствами, способами и методами либо такими, которые не запрещены действующим международным и национальным законодательством»1. В правовую самооборону П.П. Глущенко включает беспокойство лица о сохранности своих ценностей морального и материального характера. Как нам кажется, такое содержание более подходит понятию «самозащита», так как «оборона» подразумевает «действия, применяемые с целью сорвать или отразить наступление, удержать свои позиции и подготовить пере-ход к наступлению» . Самооборона применяется в случае, когда права и свободы человека уже нарушены и требуются меры по их восстановлению. Термин «самооборона» по значению более подходит понятию «необходимая оборона».

Некоторые учёные отождествляют содержание ч. 2 ст. 45 Конституции РФ с понятием «право на сопротивление», выделяя одним из его способов са-мозащиту гражданином нарушенных прав и свобод . Право на сопротивление оценивается как важное средство проявления общественно-политической активности человека, его заинтересованности в общественных делах и законной защиты своих прав и свобод. Следует отметить, что в данном случае не уместен термин «право на сопротивление», так как содержание ч. 2 ст. 45 Конституции РФ несколько шире лингвистического смысла понятия «сопротивление». «Сопротивление», «сопротивляться» значит противодействовать натиску, нападению, воздействию кого-то или чего-то . В данном случае, содержание «права на сопротивление» более подходит понятию «самооборона» и входит составной частью в понятие «право человека на самозащиту».

37. Судебная защита прав личности

В статье 2 Конституции РФ, положения которой входят в основы конституционного строя, закрепляется, что обязанностью государства является защита прав и свобод человека и гражданина. Данное положение конкретизируется ст. 45 Конституции РФ, которая устанавливает: " 1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом".

Ведущую роль в государственно-правовой защите прав и свобод согласно Конституции РФ призван играть суд. Как подчеркивается в ст. 46 Конституции РФ, "каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод". В Конституции определен круг действий, которые могут быть обжалованы в суде. Согласно ст. 46 п. 2 Конституции РФ "решение и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде".

Конституция РФ, с одной стороны, провозглашает и гарантирует право каждого на квалифицированную юридическую помощь, в том числе бесплатную в указанных в законе случаях (ст.48).

С другой стороны, конституционный принцип права каждого на квалифицированную юридическую помощь действует во всех видах судопроизводства, названных в ч.2 ст.118 Конституции Российской Федерации: конституционного, административного, гражданского и уголовного.

Данные виды судопроизводства как формы реализации судебной власти напрямую связаны со следующими конституционными установлениями:

государственная защита прав и свобод человека и гражданина;

гарантированная каждому судебная защита его прав и свобод;

право каждого защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами;

недопустимость, запрет лишить права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина означает, что Россия как правовое государство берет на себя обязанность гаранта жизненных ценностей и благ личности, выраженных в ее субъективных гражданских правах и личных свободах. Для выполнения этой публично-правовой обязанности Российская Федерация располагает законодательной базой и системой органов правоохраны, к которым относятся также и суды.

Право на судебную защиту наиболее полно регламентирует сущность института судебной защиты, в рамках которого действуют различные субъекты, в том числе суд как орган правосудия.

Как правильно отмечается в научной литературе, право на судебную защиту является единым понятием, имеющим два аспекта:

- право на восстановление нарушенных прав, право на возмещение ущерба, то есть право на удовлетворение материального требования (материальный аспект права на судебную защиту);

- право на обращение в судебные органы, то есть право на судебное разбирательство заявленного требования (процессуальный аспект права на судебную защиту).

Право на судебную защиту — это субъективное право лица, реализация которого целиком зависит от его личного усмотрения. Субъективное конституционное и процессуальное право создает условия для свободы действий со знанием дела, учетом личного и публичного интересов.

Право на судебную защиту — это элемент конституционно-правового статуса личности, который определяет принципы взаимоотношений человека, общества и государства. Поэтому нельзя не согласиться со многими авторами, в том числе и П.В.Анисимовым, который считает, что судебная защита в настоящее время занимает центральное место среди всех форм защиты прав человека и является главным, ведущим способом восстановления нарушенных прав.

Судебная защита — это важнейший элемент государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Она представляет собой самостоятельное направление государственно-властной деятельности, осуществляемое специально созданными для этой цели органами — судами.

В Российской Федерации право на судебную защиту признается и гарантируется также согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, которые в силу ч.4 ст.15 Конституции являются составной частью отечественной правовой системы.

Судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, принадлежащие индивиду как в силу прямого указания Конституции РФ и иных законов, так и не имеющие нормативного закрепления. Право на судебную защиту как закрепленное законом, имеющим высшую юридическую силу, является непосредственно действующим вне зависимости от наличия соответствующей процедуры его реализации.

Судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат ограничению, поскольку ограничение этого права ни при каких условиях не может быть обусловлено необходимостью достижения признаваемых Конституцией РФ целей: защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства .

Право на судебную защиту обеспечивает реализацию прав и свобод граждан, потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, которым государство обеспечивает доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст.52), возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти (ст.53). В рамках судебной защиты реализуется право на получение квалифицированной юридической помощи (ст.48), на обжалование незаконных действий и решений государственных органов и должностных лиц (ст.46). Поэтому судебную защиту следует рассматривать как институт, включающий совокупность вышеприведенных правовых норм. Только в совокупности они создают гарантию судебной защиты прав и свобод индивида.

Международно-правовой механизм защиты прав человека

Проблема защиты прав человека является лейтмотивом летней школы. Международная защита прав человека - новое правое явление для РФ.

Первые международные механизмы защиты прав человека появились после второй мировой войны, и их появление было обусловлено ужасами фашизма. Ниже будут рассмотрены два международных механизма защиты прав человека - универсальный, существующий в рамках системы ООН, и региональный, созданный в рамках Совета Европы. В настоящий момент оба эти механизма доступны гражданам РФ, и поэтому нам интересны. Кроме указанных систем в мире существуют иные региональные механизмы защиты прав человека: Межамериканская и Африканская, но они были созданы позже и еще не создали обширной практики.

Система индивидуальных обращений в рамках ООН

ООН, как известно, - международная организация, созданная после второй мировой войны. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию прав человека, этот документ имел важное историческое значение, как акт признания государствами прав человека и необходимости их защиты, но в то же время сам документ - Декларация, государства-участники не обязывала соблюдать декларированные права.

Международный Пакт о гражданских и политических правах содержит определенный перечень защищаемых прав, и, соответственно, только при нарушении этих прав можно обращаться за защитой этих прав.

Российская Федерация подписала и ратифицировала Международный Пакт о гражданских и политических правах и Факультативный Протокол достаточно давно. Частные лица могут обращаться в Комитет по правам человека ООН с жалобой на РФ по поводу тех нарушений, которые произошли после 1 января 1992 года, то есть именно с этой даты Российская Федерация приняла на себя обязательство соблюдать права человека, предусмотренные Международным Пактом о гражданских и политических правах.

Система индивидуальных обращений в рамках Совета Европы

Европейская система защиты прав человека сложилась намного раньше, практически сразу после второй мировой войны. Основное отличие Европейской системы состояло в том, что механизм защиты прав человека предусматривал обязательность исполнения решений и процедуру обеспечения исполнения.

Европейская система защиты прав человека была создана на основе Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, которая является региональным договором, действующим в рамках Совета Европы.

Российская Федерация ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 30 марта 1998 года и с 5 мая 1998 года приняла на себя обязательства подчиняться юрисдикции Европейского Суда по правам человека.

Европейский Суд по правам человека начал свою деятельность в 1959 году и осуществляет ее уже в течение более 40 лет. За время своей деятельности Европейский Суд по правам человека рассмотрел огромное число жалоб, и вынес свои суждения о том были или нет нарушения прав человека в каждом конкретном случае. Эти суждения являются правовыми положениями, которые использует суд, рассматривая каждое последующее дело, руководствуясь ими как прецедентами.

Решения Европейского Суда по правам человека являются обязательными для государств-участников. Государства обязаны исполнять решения Суда в трехмесячный срок с момента принятия решения. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека обеспечивается Комитетом Министров Совета Европы. Как правило, государства исполняют решения в течение 2-3х лет.

К настоящему моменту Европейский Суд по правам человека не рассмотрел еще ни одной жалобы против РФ по существу, но рассмотрел уже около 1000 жалоб на предмет приемлемости, из них более 10 были рассмотрены Палатой. Практически все они были признаны неприемлемыми. Но такое большое количество неприемлемых жалоб объясняется, в основном, тем, что многие жалобы не соответствует требованиям, существующим в Европейском Суде.

Классификация прав,гарантированных Европейской Конвенцией по защите прав человека:

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует в общей сложности около 30 прав, включая те, которые предусмотрены непосредственно в Конвенции и те, которые закреплены в Протоколах к ней. Эти права классифицируются в зависимости от возможности государства вмешиваться в осуществление того или иного права и ограничивать возможность его осуществления.

Традиционно выделяются 4 группы прав:

· абсолютные права

· права, осуществляемые в сфере правосудия

· существенно-квалифицированные права

· права с присущими ограничениями

Федеративное устройство РФ: история и современное состояние. Конституционные принципы федеративного устройства

Понятие федеративного устройства.

Федеративное устройство - форма государственного устройства, при котором части сложного государства являются государствами или государственными образованиями, обладающими некоторыми признаками государственности. Федеративное устройство характеризует состав государства, правовое положение его составных частей - субъектов федерации, их взаимоотношения с самим государством.

Историческая справка.

Российская Советская Республика, провозглашённая после победы Октябрьской революции, являлась унитарным государством. Федерация как союз свободных наций провозглашена в январе 1918 года III съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После съезда началось практическое формирование федерации, государственное строительство её составных частей. В составе России были созданы первые автономные республики. Конституция РСФСР 1918 года закрепила федеративное устройство РСФСР. Помимо автономной республики созданы новые формы автономии - автономная область и трудовая коммуна, они имели различный статус. В период гражданской войны многие республики вышли из состава России и стали независимыми государствами, позднее они вошли вместе с РСФСР в состав СССР. В 1923 году упраздняются автономные трудовые коммуны, возникает новая форма автономии - национальные округа. Многие автономные образования переходили к более высоким формам автономии. Конституция РСФСР 1925 года закрепила основные формы автономии - автономную республику и автономную область, а Конституция РСФСР 1937 года - также национальных округов. После её принятия в автономных республиках были приняты конституции. В годы Великой Отечественной войны предприняты репрессивные меры к некоторым народам, ликвидированы некоторые автономные образования, с конца 1950-х годов они стали восстанавливаться. РСФСР была асимметричной федерацией, не все составляющие части являлись её субъектами. В 1991 году автономные республики, а также все автономные области, кроме Еврейской, стали республиками в составе РСФСР. После распада СССР в некоторых республиках (Татарстан, Чеченская Республика) усилились сепаратистские тенденции, появилась угроза распада России. 31 марта 1992 года Президентом РФ и представителями всех субъектов РФ (кроме Татарстана и Чечни) подписан, а позднее включён в состав Конституции РФ Федеративный договор, состоящий из трёх частей (договор с республиками, договор с краями, областями и городами федерального значения, договор с автономной областью и автономными округами).

Особенности федеративного устройства России.

Российская Федерация - неоднородная федерация, построенная по национально-территориальному принципу, причём республики, автономные округа образованы по национальному принципу, а края, области, города федерального значения - по территориальному принципу. Российская Федерация является конституционной, а не договорной федерацией, поскольку Конституция РФ имеет верховенство и высшую юридическую силу, а Федеративный договор не является государствообразующим (его сущность и содержание - разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ). Несмотря на неоднородность федерации и различный конституционно-правовой статус её субъектов, Конституция РФ провозглашает равноправие её субъектов, поэтому вопрос о симметричности или асимметрии Российской Федерации является дискуссионным. В составе РФ есть несколько сложнопостроенных субъектов - краёв и областей, в состав которых входят один или несколько автономных округов либо автономная область.

Принципы федеративного устройства.

Федеративное устройство РФ основано на конституционных принципах, закреплённых в статье 5 Конституции РФ:

Государственная целостность РФ. Российская Федерация - единое и неделимое государство. Государства и государственные образования - субъекты РФ не имеют права выхода из состава РФ. Суверенитет РФ распространяется на всю её территорию. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

Единство системы государственной власти. Органы государственной власти РФ и субъектов РФ образуют единую систему государственной власти. Полномочия федеральных органов государственной власти распространяются на всю территорию РФ. Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими принципами организации законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ.

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и её субъектов. Разграничение предметов ведения и полномочий осуществляется Конституцией РФ, Федеративным договором, иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.

Равноправие и самоопределение народов. Формами самоопределения народов являются субъекты РФ, образованные по национально-территориальному принципу - республики в составе РФ и автономные округа, а также национально-культурные автономии. Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, а также права коренных малочисленных народов.

Равноправие субъектов РФ (принцип симметричной федерации). Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между собой равноправны. Субъекты РФ имеют равную компетенцию (круг предметов ведения и полномочий), хотя есть и небольшие различия (например, в праве установления государственного языка), равное представительство в Совете Федерации, на равных основаниях заключают договора и соглашения с Российской Федерацией и другими её субъектами.

Конституционный статус России как федеративного государства

Конституционно-правовой статус Российской Федерации - это совокупность прав и обязанностей Российской Федерации как субъекта конституционно-правовых отношений. Конституционно-правовой статус Российской Федерации определяется следующими основными моментами:

1) Российская Федерация - суверенное государство. Государственный суверенитет принадлежит только Российской Федерации, но не субъектам Российской Федерации. Провозглашение в ст. 5 Конституции РФ республик государствами не соответствует понятию государства в конституционном и международном праве;

2) Российская Федерация имеет территорию, на которую распространяется ее суверенитет. Территория Российской Федерации в соответствии со ст. 67 Конституции РФ включает в себя:

- территории ее субъектов (сухопутная территория);

- внутренние воды - воды морских портов, заливов, бухт, губ, лиманов, «исторических вод» и других водных пространств, расположенных в сторону берега от исходных линий, от которых отсчитывается территориальное море;

- территориальное море - примыкающий к сухопутной территории или внутренним морским водам государства морской пояс шириной до 12 морских миль;

- воздушное пространство над сухопутной территорией, внутренними водами и территориальным морем высотой до 100 км.

Российская Федерация также обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Континентальный шельф включает в себя морское дно и недра подводных районов, простирающиеся за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории (то есть вдоль берега) до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от берега. когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние. В случае, если шельф выходит за пределы 200 миль, внешняя его граница не может простираться далее 350 морских миль от берега или далее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты, которая представляет собой линию, соединяющую глубины в 2500 м.

Исключительная экономическая зона - это прилегающий к территориальному морю морской район шириной до 200 морских миль от берега, в котором прибрежное государство имеет суверенные права в целях разведки. разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а также в целях управления этими ресурсами и в отношении других видов деятельности по экономической разведке и разработке зоны.

На континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне государство не обладает суверенитетом, так как эти территории не включаются в территорию государства. На данных территориях государство обладает суверенными правами и юрисдикцией по разведке, разработке и сохранению естественных ресурсов, находящихся в водной толще, на дне и в его недрах;

3) государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык (ст. 68 Конституции РФ). Республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с русским языком в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик;

4) единое гражданство Российской Федерации. В соответствии со ст. 6 Конституции РФ гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований приобретения. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности;