- •Предмет и метод конституционного права России. Наука конституционного права: понятие, система, история. Место и роль конституционного права России в системе отраслей российского права

- •Конституционные принципы организации власти в Российской Федерации

- •Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации

- •Конституционные основы социальной и экономической системы рф

- •Правовое регулирование вопросов гражданства. Понятие и принципы российского гражданства

- •Приобретение и прекращение российского гражданства.

- •Глава V. Государственные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации, и их полномочия

- •Суверенитет и территория Российской Федерации. Государственные символы России: понятие и правовое регулирование

- •Статус субъектов Российской Федерации

- •Межгосударственные союзы Российской Федерации

- •Принцип разделения властей и российская система органов государственной власти

- •Конституционные принципы образования и функционирования государственных органов рф. Способы образования государственных органов

- •Принципы избирательного права рф

- •Избирательная система: понятие, виды, конституционно-правовое регулирование

- •1.Назначение выборов

- •2. Составление списков избирателей

- •3. Образования избирательных округов и избирательных участков

- •4. Формирование избирательных комиссий

- •5. Выдвижение, сбор подписей и регистрация кандидатов

- •6. Предвыборная агитация

- •7. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование

- •Избирательные комиссии: понятие, виды, компетенция, порядок образования

- •Понятие главы государства. Конституционные статус Президента рф.

- •Порядок избрания Президента рф. Вступление в должность Президента.

- •Глава 2. Основы статуса судей в Российской Федерации

- •Глава 3. Суды

- •Глава 4. Заключительные положения

- •2. Законодательство о судах общей юрисдикции.

- •3. Задачи и функции судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

- •2. Компетенция мировых судей.

- •3. Порядок формирования аппарата мировых судей.

Предмет и метод конституционного права России. Наука конституционного права: понятие, система, история. Место и роль конституционного права России в системе отраслей российского права

Предмет конституционного права – отношения, которые регулируются нормами конституционного права и складываются в процессе взаимодействия человека и государства по поводу устройства государства, формы правления, а также по поводу основ конституционного строя.

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы общественных отношений:

охраны прав и свобод человека (отношения между человеком и государством);

устройства государства и государственной власти.

Методы конституционного права – совокупность специфических приемов и способов правового воздействия на отдельные общественные отношения в сфере конституционного регулирования.

Конституционное право не имеет своего специального метода правового регулирования. В конституционно-правовом регулировании общественных отношений, как и в большинстве других отраслей права, применяется совокупность двух методов:

императивного;

диспозитивного.

Так, императивный метод объединяет методы обязывания и запрещения

Также часто применяется метод дозволения (диспозитивный метод).

В составе науки конституционного права выделяются относительно обособленные группы (блоки), комплексы научных положений (теорий), концепций, сформулированные в результате познания и научного анализа конституционно-правовой действительности. Комплексы таких знаний или научные теории находятся во взаимосвязи друг с другом, образуя в единстве целостный научный комплекс - систему науки конституционного права.

Соответственно, в системе науки конституционного права можно выделить несколько крупных проблем, объединенных в разделы:

1) теория (учение) об отрасли и науке конституционного права;

2) теория конституции;

3) учение об основах конституционного строя;

4) теория федерализма (федеративного устройства) Российской Федерации (федеральное и региональное право);

5) учение о правах и свободах человека и гражданина (гуманитарное право);

6) учение об организации государственной власти в Российской Федерации;

7) учение о местном самоуправлении в Российской Федерации (муниципальное право);

8) учение об особых конституционно-правовых режимах (чрезвычайное право).

По сравнению с рядом других отраслей правоведения (например, гражданским, уголовным и др. правом) конституционное право — сравнительно молодая наука. Как отдельная, самостоятельная наука она сложилась лишь около двух столетий назад, что было непосредственно связано с появлением в конце XVIII в. первых писаных конституций и иных систематических конституционно-правовых актов. Сам же процесс становления конституционного (государственного) права как самостоятельной науки, «отпочковавшейся» от философии, социологии, политологии и других наук, охватывает всю первую половину XIX столетия и даже более. В его основе лежали подготовка и издание трудов, посвященных изучению и комментированию Конституции США, французской Декларации прав человека и гражданина, конституционного законодательства Великобритании и других важнейших конституционно-правовых документов.

Развитие дореволюционной российской конституционно-правовой мысли, с одной стороны, опиралось на достижения западной, прежде всего западноевропейской, науки конституционного права, а с другой — отражало медленный и мучительный процесс перехода России в эти годы от абсолютной к конституционной монархии (вторая половина XIX — начало XX в.), утверждения последней (1905—1906) и ее гибели (февраль — март 1917 г.)

Место конституционного права как ведущей базовой отрасли права обусловлено также тем, что его главным источником является Конституция Российской Федерации - Основной закон государства, нормы которого являются исходными для всех отраслей Российского права, базой текущего законодательства.

Конституционное право РФ тесно связано с другими отраслями российского права. Оно является основой всей системы права РФ. Связь с уголовным правом РФ выражается в том, что именно Конституция РФ содержит нормы о правах человека и гражданина, принципы защиты естественных прав человека, основы гуманизации уголовного права.

Гражданское право не менее тесно связано с конституционным, так как в Конституции РФ закрепляется право частной собственности, которое является основным для гражданских правоотношений.

Конституционное право России связано и с другими отраслями права РФ: с трудовым - в Конституции закреплено право граждан на труд и отдых, основные гарантии безопасности и оплаты труда; с административным - конституционные нормы устанавливают компетенцию высших федеральных органов власти и принципы деятельности всех других органов; с экологическим - Конституция содержит положение о всеобщем праве на экологически чистые условия жизни и т. д.

2. Конституционно-правовые нормы и институты.

Нормы конституционного права - это правовые нормы, которые регулируют общественные отношения, составляющие предмет конституционного права.

Для норм конституционного права характерны все признаки норм иных правовых отраслей: общеобязательность, установление государством, обеспечение их реализации с помощью государственных гарантий защита от нарушений принудительными средствами и т.д.

В конституционном праве встречаются и нормы - цели, нормы - программы. Это особенно характерно было для советских конституций, конституций социалистических стран некоторых конституций развивающихся государств. Такие нормы представляют собой программные положения, нередко переписанные в Конституцию из программных документов единственной правящей партии.

Среди норм конституционного права выделяется группа норм, которые называют нормы - разъяснения и нормы - справки. Такие нормы содержатся в преамбулах конституций и законодательных актов. Они, например, фиксируют важнейшие факты из национальной истории, поворотные события в жизни страны и не могут быть изменены или отменены без применения установленного порядка внесения поправок и изменений в конституцию или законодательный акт.

Обладая специфическими чертами по сравнению с правовыми нормами других отраслей права, конституционно - правовые нормы сами по себе очень многообразны, отличаются друг от друга по многим признакам.

Нормы конституционного права можно подразделить на группы, то есть классифицировать следующим основанием.

По содержанию, то есть по кругу регулируемых общественных отношений. Так в зависимости от объекта правового регулирования нормы можно разделить на следующие группы:

· закрепляющие и регулирующие основы конституционного строя Российской Федерации (глава 1 Конституции Российской Федерации);

· устанавливающие правовой статус личности, права и свободы человека и гражданина (глава 2 Конституции, законодательные акты о гражданстве РФ, о статусе иностранных граждан);

· закрепляющие федеративное устройство (глава 3 Конституции, нормы Федеративного Договора);

· реализующие порядок образования и деятельности системы органов государственной власти (главы 4-8 Конституции, законодательство о выборах, о статусе депутата).

При применении норм важным условием является установление всех этих взаимосвязей, определение их места в системе других норм, регулирующих данную сферу общественных отношений. Только при этом условии может быть обеспечено достаточно квалифицированное ее истолкование и применение, выявлены все нюансы ее регулирующего воздействия, которое во многих случаях является промежуточным в достижении правового результата, определяемого обычно действием ряда норм, а не единичной.

По юридической силе нормы подразделяются на:

· конституционные. Этот фактор находится в прямой зависимости от того, в каком правовом акте выражена та или иная норма, места правовых актов данного вида в общей системе права, а также разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. Наиболее значимые по сфере и уровню необходимого правового регулирования нормы выражены в конституционных актах, и они обладают высшей юридической силой;

· содержащиеся в других законодательных актах. Ни одна правовая норма не может противоречить конституции. Среди других правовых актов, содержащих конституционно - правовые нормы, наибольшей силой обладают федеральные законы. На основе Конституции и федеральных законов издаются все другие правовые акты. От уровня юридической силы нормы зависит та юридическая база, на основе которой формируется ее содержание. Этот же фактор определяет и порядок отмены нормы, линии ее взаимодействия с другими нормами, их соотношения.

По территории действия. По этому признаку различают нормы, действующие на всей территории Федерации или в отдельных республиках, областях и других субъектах Федерации, а также в границах территорий, в границах которых осуществляется местное самоуправление.

Нормы конституционного права объединяются в конституционно - правовые институты.

Конституционно - правовые институты - совокупность норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений [3. C. 6]. Главным критерием объединения норм в правовой институт выступает признак однородности сферы регулируемых ими общественных отношений, что влечет за собой и необходимое правовое единство соответствующих норм объединенных в институт, общую для них правовую специфику.

Среди конституционно - правовых институтов выделяют комплексные (генеральные) институты, которые включают подинституты. Комплексными институтами являются, например, совокупность конституционно - правовых норм, регулирующих народное представительство, права и свободы человека и гражданина и др.

Первый из них включает институты народного представительства на общегосударственном уровне (парламент), народного представительства в основных частях государства, народного представительства в муниципальных образованиях.

Второй включает институты гражданских, политический, социальных, экономических и культурных прав.

Нередко в конституциях указывается, какими актами регулируется тот или иной институт. Например, в Конституции Российской Федерации называется более десяти федеральных конституционных законов, которые становятся основой конституционно - правового регулирования института. В других странах для этого предусмотрены органические законы, принимаемые в особом порядке.

В правовом институте объединяются нормы самого разного вида с учетом той их классификации, которая была изложена в первом вопросе данной контрольной работе. В него могут входить и нормы Конституции Российской Федерации, и нормы текущего законодательства, то есть обладающие различной юридической силой. В его составе могут быть нормы по территории действия, по степени определенности правового предписания, по другим признакам.

3. Конституционно-правовые отношения и субъекты

Конституционно - правовые отношения - это общественное отношение, урегулированное нормой конституционного права, содержанием которого является юридическая связь между субъектами в форме взаимосвязанных прав и обязанностей, предусмотренных данной правовой нормой.

Специфика конституционно - правовых отношений по сравнению с другими видами правоотношений состоит в следующем:

они отличаются своим содержанием; возникают в особой сфере отношений, составляющих предмет конституционного права;

им свойственен особый субъективный состав;

конституционно - правовые отношения характеризуются большим, чем в других сферах, разнообразием видов правоотношений, многослойным характером юридических связей между субъектами.

Для возникновения конкретных конституционно - правовых отношений недостаточно только урегулированности конституционно - правовой нормой. Для этого необходим также определенный юридический факт, приводящий норму в действие. Юридическими фактами являются события или действия, которые влекут за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Развитие правоотношений побуждается, как правило, целой системой юридических фактов. Так, отношению по реализации права избирать предшествуют юридические факты: достижение определенного возраста (обычно - 18 лет), назначение для выборов, образование округов и др.

Своеобразие предмета конституционного права, многообразный видовой характер его норм порождает и различия видов конституционно - правовых отношений.

Наиболее классический вид правоотношений возникает в результате реализации норм - правил поведения. На их основе возникают конкретные конституционно - правовые отношения, в которых четко определены субъекты, их взаимные права и обязанности.

Реализация таких видов норм как нормы - принципы, нормы - цели и т.п. порождает правоотношения общего характера, в которых конкретно не определены субъекты отношений, не установлены их конкретные права и обязанности.

Особым видом конституционно - правовых отношений являются правовые состояния. Их характерной чертой, в отличии от правоотношений общего назначения, является четкая определенность субъектов правоотношений. К правовым отношениям такого вида относятся состояние в гражданстве, состояние субъектов Федерации в составе России.

Среди видов конституционно - правовых отношений можно выделить постоянные и временные. Срок действия первых не является определенным, однако они могут прекратить свое существование в конкретных условиях.

В качестве особых видов конституционно - правовых отношений выделяют также материальные и процессуальные отношения. В материальных отношениях реализуется само содержание права и обязанности, через процессуальные - порядок реализации правовых действий.

По целевому назначению различают правоустановительные и правоохранительные правовые отношения. В первых - в позитивной форме реализуются права и обязанности, которые должны осуществить участники правоотношения, во вторых - права и обязанности связаны с правовой охраной предписаний, заложенных в конституционно - правовых нормах, устанавливающих те или иные обязанности субъектов.

Круг субъектов конституционно - правовых отношений очень широк. Среди них такие специфические субъекты, как [3. C. 8-9]:

физические лица: граждане, иностранцы, лица без гражданства, обладающие конституционными правами и свободами на территории данной страны;

общности людей: народ данной страны, которому принадлежит вся государственная власть, народы субъектов федерации, население административно - территориальных единиц, которое выступает в качестве избирателей и формирует представительные органы власти и местного самоуправления при проведении референдума, выборов депутатов Государственной Думы, Президента;

государство, обладающее суверенитетом на всей территории и независимостью в отношениях с другими государствами;

государственно - территориальные образования, являющиеся составными частями федераций и обладающие законодательно - властными полномочиями; автономные образования в унитарных государствах, имеющие определенные права в решении национально - культурных вопросов;

органы государственной власти: центральные (парламент, глава государства, правительство, верховный суд и др.); региональные (представительный орган, региональная администрация и др.); государственные органы местного самоуправления;

органы местного самоуправления, создаваемые муниципальными образованиями, которые наделяются правом решать все основные вопросы местной жизни;

депутаты парламентов и региональных законодательных собраний, представительных учреждений местного самоуправления;

ассоциации граждан: политические партии, одной из функций которых является участие в формировании представительных органов путем выдвижения кандидатов в депутаты или списков кандидатов; массовые общественные организации, профсоюзы, религиозные объединения и др.

В общей формы можно сказать, что субъектами конституционно - правовых отношений могут быть все, на кого правовые нормы данной отрасли возлагают определенные обязанности и предоставляют права.

4. Источники конституционного права России

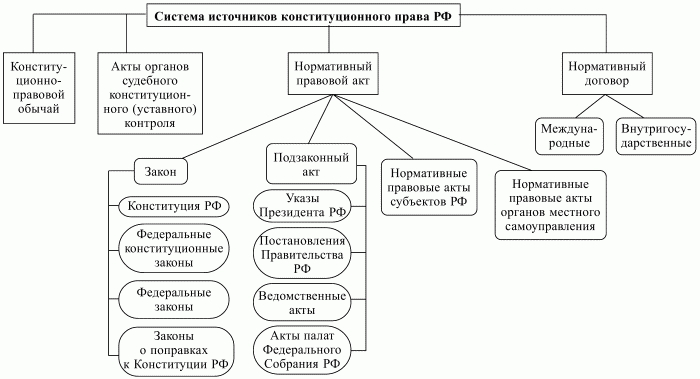

Источники конституционного права – это внешние формы выражения конституционно-правовых норм. Теория права в качестве основных источников права называет нормативный правовой акт, юридический прецедент и правовой обычай (наряду с такими источниками, как договор (иногда указывается «нормативный договор»), правовая доктрина, партийные документы (в условиях однопартийных систем), религиозные нормы и др.).

Наиболее общее деление нормативных правовых актов – это их деление на законы и подзаконные акты. Закон – понятие собирательное, правовой системе современной России известны следующие виды законов:

1) Конституция РФ – Основной Закон государства;

2) федеральные конституционные законы. федеральные конституционные законы – это органические законы, они принимаются только по вопросам, прямо предусмотренным Конституцией РФ, в развитие ее положений.

3) федеральные законы.

4) законы о поправках к Конституции РФ. Эти законы необходимо выделять в самостоятельную группу не только на основании специфики их содержания, но и в силу особой процедуры принятия.

5) законы субъектов РФ.

Многочисленную группу нормативных правовых актов – источников конституционного права составляют подзаконные акты. При этом источниками конституционного права являются не все они, а лишь те, которые регулируют общественные отношения, составляющие предмет ведущей отрасли права. К ним относятся:

1) указы Президента РФ.

2) постановления Правительства РФ. Данные акты не должны противоречить не только Конституции РФ и федеральным законам, но и указам Президента РФ, который вправе отменять правительственные постановления в случае их противоречия правовым актам большей юридической силы;

3) ведомственные акты (приказы, положения, инструкции, правила), изданные органами исполнительной власти в пределах своей компетенции. Данные акты не должны противоречить в том числе и постановлениям Правительства РФ.

4) акты палат Федерального Собрания (кроме законов), имеющие нормативный характер. Здесь прежде всего имеются в виду регламенты Государственной Думы и Совета Федерации, имеющие важное значение в регулировании порядка реализации полномочий палат парламента (иногда эти акты выделяются в качестве самостоятельной группы источников конституционного права).

5) иные (кроме законов) нормативные правовые акты субъектов РФ.

Судебный прецедент является основным источником права в странах англо-саксонской правовой системы. В странах же континентальной правовой системы, к которым относится и Россия, судебный прецедент в качестве источника права не рассматривается. О правовом обычае как источнике конституционного права Российской Федерации можно говорить со значительной долей условности. Дело в том, что обычаи, прежде чем стать нормой, должны закрепиться в правилах поведения в течение достаточно продолжительного времени и быть санкционированными государством (хотя бы в форме молчаливого одобрения), период же подлинно конституционного развития в России пока невелик. В качестве источника конституционного права можно рассматривать договор. При этом если международные договоры существовали в отечественной правовой системе давно, то договоры внутрифедеративные (внутригосударственные) – явление для российской действительности относительно новое. Некоторые конституционалисты в качестве самостоятельного источника конституционного права рассматривают естественное право как совокупность естественных, неотчуждаемых прав и свобод человека (все рассмотренные выше источники при таком подходе объединяются в позитивное право).

5. Конституционная ответственность: понятие, особенности, субъекты

Конституционная ответственность представляет собой неблагоприятные последствия, которые наступают в случае отступления от конституционно-правовых требований полномочных органов государства, его должностных лиц, а также иных субъектов политической деятельности. В отличие от иных видов юридической ответственности конституционную ответственность характеризуют следующие признаки: субъектами конституционной ответственности являются государственные органы и должностные лица, а также общественные образования, полномочные принимать решения, затрагивающие основные права и свободы граждан, интересы государства или какой-либо его территории. Субъектами конституционной ответственности выступают государство, органы государственной власти, общественные объединения граждан, должностные лица. На гражданина, не являющегося должностным лицом, такая ответственность не распространяется. Субъектами конституционно-правовой ответственности являются государственные органы (органы местного самоуправления) и должностные лица.

Конституционная ответственность применяется не только за совершение правонарушения, но и при несовершении таковых - за неправильный политический курс, неэффективную государственную деятельность, слабость руководства и др.; ее характеризует специфический набор санкций, не присущий какому-либо иному виду юридической ответственности.

Ответственность в конституционном праве устанавливается совокупностью правовых принципов и норм, предусматривающих воздействие на органы государственной власти и должностных лиц в случае нарушения конституции и других норм конституционного права (конституционные деликты).

Цель воздействия:

недопущение нарушений;

восстановление нарушенных правовых положений.

Основанием конституционно-правовой ответственности является нарушение норм конституционного права.

Что же касается собственно конституционно-правовой ответственности, то она не имеет ни материального, ни репрессивного характера. На гражданина, если он не является должностным лицом, эта ответственность не распространяется.

В демократическом, правовом государстве она выступает как реальная гарантия против концентрации власти и злоупотребления ею. Ответственность должна распространяться на должностных лиц и органы не только низшего и среднего звена, но и самого высшего.

Федеральными законами установлена ответственность представительных органов и глав администраций субъектов РФ и местного самоуправления за принятие нормативных правовых актов, которые признаны судами противоречащими Конституции РФ. Законами также предусмотрена возможность применения в определенной процедуре мер воздействия вплоть до роспуска представительных органов и отрешения от должности высших должностных лиц субъектов РФ и глав администраций местного самоуправления.

Конституционно-правовая ответственность иногда представляет собой реализацию санкции, указанной в конституционно-правовой норме. Такой санкцией выступает, например:

отмена незаконных актов;

освобождение от должности (отставка);

лишение депутата его полномочий.

В российском конституционном праве закреплена ответственность Правительства перед Президентом, который, например, вправе без объяснения причин отправить в отставку любого министра. Правительство также несет определенную ответственность перед Федеральным Собранием, которое вправе выразить ему недоверие.

Все государственные органы несут ответственность за соответствие своих актов Конституции РФ, эту ответственность реализует Конституционный Суд.

Как видим, такие формы ответственности наступают за конкретное правонарушение, но иногда не связаны с ним, а отражают потребность в регулировании политических отношений. По большинству же конституционных процедур Конституция РФ санкций не предусматривает.

Понятие, виды, меры конституционной ответственности. К таковым по Конституции РФ относятся: роспуск Государственной Думы, отставка Правительства (ч. 3 ст. 117), недоверие Правительству, отрешение Президента от должности (ст. 93), признание неконституционным нормативного правового акта (ч. 6 ст. 125), приостановление Президентом действия нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (ч. 2 ст. 85), отмена актов (ч. 3 ст. 115), запрещение применения актов при определенных условиях, приостановление деятельности общественного объединения, ликвидация и запрещение деятельности общественного объединения.

Сущность конституционной ответственности проявляется в лишении определенных прав органов и лиц государственно-властных отношений, смещении их с должности вследствие отрицательной оценки их деятельности. Конституционная ответственность отличается от ответственности за нарушение конституционных норм, которая возлагается на граждан, должностных лиц в случае виновного нарушения ими таких норм (например, умышленное невключение граждан в списки избирателей или отказ от регистрации лица в качестве кандидата на выборную должность, фальсификация результатов голосования и другие влекут административную и уголовную ответственность). Для конституционной ответственности, как правило, характерен отсылочный способ определения санкций за нарушение соответствующих конституционных норм. Очень часто меры государственного воздействия в случае нарушения конституционных норм сформулированы в самой норме в виде общего указания о наступлении ответственности (см. ч. 3 ст. 41 Конституции РФ).

6. Понятие и сущность конституции как учредительного документа

Конституция в любом государстве - это правовой акт высшей юридической силы, своеобразный признак государственности, юридический фундамент государственной и общественной жизни, главный источник национальной системы права. КОНСТИТУЦИЯ на высшем уровне регулирует общественные отношения, связанные с организацией власти, правами и свободами, обязанностями человека гражданина, формами правления и государственного устройства. КОНСТИТУЦИЯ - обязательный признак правового государства, основанного на господстве права, отрицании произвола власти и бесправия подвластных. КОНСТИТУЦИЯ от всех других правовых актов отличают следующие сущностные черты; особый субъект правотворчества - КОНСТИТУЦИЯ принимается народом или от имени народа. КОНСТИТУЦИЯ различных государств принимаются непосредственно народом на референдуме, учредительным органом (собранием) или парламентом от имени народа (конституционной практике известны также октроированные, "дарованные сверху" КОНСТИТУЦИЯ).

Учредительный (основополагающий, первичный) характер конституционных положений. Конституция устанавливает основные принципы общественного и государственного устройства, правовой статус человека и гражданина, принадлежность власти и механизм ее осуществления. Всеохватывающий характер конституционной регламентации. Действие КОНСТИТУЦИЯ распространяется на все сферы жизни общества, конституционные нормы затрагивают все общественные отношения.

Особые юридические свойства; верховенство, высшая юридическая сила, особый порядок принятия, изменения и пересмотра, особая охрана.

КОНСТИТУЦИЯ РФ по своей сущности является КОНСТИТУЦИЯ демократического правового государства, воплощением воли многонационального народа РФ, она направлена на учреждение основ общества и государства, утверждает общедемократические принципы, признает человека, его права и свободы.

Регулирующая роль КОНСТИТУЦИЯ касается всего общественного организма. Она охватывает не только государственную организацию, но и негосударственные сферы: социально-экономическое устройство, культурную жизнь, отношения в сфере гражданского общества. Никакая КОНСТИТУЦИЯ не может обойти взаимоотношения государства с институтами собственности, общественными и религиозными учреждениями. Нормы КОНСТИТУЦИЯ, как и право в целом оказывает формирующее воздействие на различные стороны общественной жизни - государственно-политическую, экономическую, социальную и духовную. КОНСТИТУЦИЯ можно рассматривать как микромодель общества, его юридический каркас, в рамках и на основе которого функционирует механизм государственной власти, обеспечиваются права и свободы граждан.

Термин "КОНСТИТУЦИЯ" происходит от латинского "constitutio" (установление, построение) и восходит к временам Римской империи. К-ми назывались указы римских императоров. В средине века К-ми закреплялись привилегии и вольности феодалов. С течением времени понятие КОНСТИТУЦИЯ эволюционировало. В нынешнем понимании, как единый правовой акт высшей юридической силы, закрепляющий права и свободы граждан, определяющий социально-политическое и государственное устройство, КОНСТИТУЦИЯ появились в качестве противовеса монархии, абсолютизму в результате победы буржуазно-демократических революций на американском и европейских континентах. Прототипами европейских конституций стали конституционные хартии периода провозглашения независимости английских колоний в Америке. Французская революция восприняла американскую конституционную идею, а из Франции она распространилась на другие европейские государства.

Конституционное развитие Российской Федерации. Характеристика российских Конституций

Предыстория конституции в России берет свое начало в начале ХIХ века. Либеральные конституционные идеи пробивали себе дорогу в борьбе с доктриной самодержавия. Русская либерально-правовая мысль исходила из того, что конституция – это учредительный закон, устанавливающий основные начала государственного устройства страны. В лекциях и публикациях либеральных профессоров государственного права Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов в конце 50-х – начале 60-х годов ХIХ века (А.С. Алексеева, М.М. Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Котляровского, Н.И. Лазаревского и других) стала проводиться идея конституционной монархии.

Сторонниками конституционного правления были представители наиболее прогрессивной дворянской аристократии. Они предлагали посредством конституционных реформ осуществить переход к конституционной монархии, обосновывали целесообразность ограничения власти монарха народным представительством, ратовали за установление демократической формы правления и режим законности, избавление России орт произвола чиновников и полиции. К числу первых конституционных проектов в России можно отнести «План государственного преобразования» графа М.М. Сперанского (1809) и «Государственную уставную грамоту Российской империи» Н.Н. Новосильцева (1818). Сперанский в своем проекте выдвигал идею конституционной монархии, ограниченной парламентом, и постепенной отмены крепостного права. Под конституцией он понимал государственный закон «определяющий первоначальные права и отношения всех классов между собой».

Интерес представляют конституционные воззрения декабристов, выраженные в «Русской правде» П.И. Пестеля и конституционном проекте Н.М. Муравьева, а также «Манифесте к русскому народу» Северного общества. В конституционном проекте Н.М. Муравьева, формой государства признавалась конституционная монархия. Законодательная власть передавалась Народному вече, исполнительная – наследственному монарху; судебная – Верховному судилищу. Россия становилась федерацией, закреплялось равенство всех перед законом, свобода слова, печати, собраний, союзов, вероисповедания, отмена сословных различий.

Однако прогрессивные идеи конституционных преобразований в России того времени остались нереализованными, так как не имели ни социально-экономических, ни политических предпосылок. Законы Российской империи выражали идею самодержавия, а конституция повлекла бы ограничение царской власти.

Конституции, которую подготовил царь-реформатор Александр II, даровавший в 1861 году крестьянам волю, не суждено было появиться на свет из-за его убийства.

После Великой Октябрьской социалистической революции перед большевиками стала задача, заключающаяся во внедрении соответствующей идеологии в массовое сознание. Дело в том, что Россия (до революции) в отличие от западных стран имела очень необычное государственное устройство: большие города. Которые являлись сосредоточием политической, экономической, культурной жизни страны и огромные просторы неструктуризированной (полное отсутствие дорог и иной инфраструктуры) сельской местности с чрезвычайно низким уровнем культуры, образования, материального обеспечения. Подъем промышленности в России в начале ХХ века потребовал привлечения огромного количества рабочей силы с низким уровнем квалификации (или уровень квалификации не требующем получения образования как базовой системы понятий). В городах такой ресурс отсутствовал. Фактически началась миграция сельского населения в город. Была создана система профподготовки кадров для промышленности удовлетворяющая необходимым темпам роста. В результате за 10-15 лет образовался (фактически с «нуля») класс людей имеющих профессию, но не имеющих образования. Расслоение в городе, прежде всего по финансовому признаку достигло огромных размеров. Как следствие этого расслоения произошла первая попытка передела собственности в 1905 году. Фактически эти события представляли собой стихийный крестьянский бунт. Какая либо идеология отсутствовала. Помимо этого официальная идеология государства была дискредитирована внешними событиями: русско-японской и начавшейся вскоре после нее 1-й мировой войной. Отречение Николая II осложнило и без того непростую ситуацию. Лозунг «За веру, Царя и Отечество» перестал быть актуальным. Параллельно в России появились мысли о возможности устройства демократического общества.

По замечанию В.И. Ленина, Великая Октябрьская социалистическая революция осуществила «…перенесение центра тяжести в вопросах демократизма с формального признания формального равенства буржуазии и пролетариата, бедных и богатых на практическую осуществимость пользования свободой (демократией) трудящейся и эксплуатируемой массой населения».

Послеоктябрьское конституционное развитие характеризовалось ломкой имперской государственной системы и формированием основ новой государственности.

Декреты первых лет послереволюционного периода отражали ликвидацию капиталистической системы хозяйства, национализацию крупной собственности, помещичьих земель, отмену частной собственности; словом старого государственного аппарата – администрации, суда, армии, полиции, земства.

Конституционные акты послеоктябрьского периода в России базировались на утопических представлениях о тенденциях мирового революционного процесса, ожидании близкой победы социализма во всех странах и установление коммунизма. В этих актах воплощена идеологизированная, классовая направленность диктатуры пролетариата. Так, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, ставшая органической частью первой Конституции РСФСР 1918 г., выражала решимость «вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма». Исторической задачей Советской власти провозглашалось «беспощадное подавление эксплуататоров.

Начиная от первых декретов Октября конституционное законодательство России, прошло довольно длительную эволюцию: от конституций 1918, 1925, 1937, 1978 годов до Конституции Российской Федерации 1993 года.

А) Первая конституция

10 июля 1918 года постановлением V Всероссийского съезда Советов, принята Конституция РСФСР. По сравнению со всеми последующими основными законами страны, первая Конституция 1918-го года не опиралась на принцип преемственности конституционного развития.

Определяя основы устройства общества, она руководствовалась лозунгами, под которыми шли к власти большевики, и опиралась на первые декреты советской власти, принятые до середины 1918-го года. Конституция закрепляла власть за Советами, за рабочим населением страны, объединенным в городских и сельских Советах (ст.10). конституция 1918 года закрепляла как основное орудие строительства социализма господство диктатуры пролетариата.

Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Конституция лишала отдельных лиц и отдельные группы лиц прав, которые они могли использовать в ущерб интересам социалистической революции.

Конституция РСФСР от 1918-го года закрепила федеративное устройство России. Предусматривалось, что Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могли объединяться в автономные областные союзы, входившие на началах федерации в РСФСР (ст.11). устанавливалась взаимосвязанная единая система центральных и местных органов государственной власти. С образованием Союза ССР в 1922 году конституционное развитие России, как и других союзных республик, утрачивает свою самостоятельность, оригинальность.

Б) Вторая конституция

Следующая Конституция, принятая в 1924 году, мало отличалась от первой. Причиной замены Конституции 1918 года Конституцией 1924 года стало объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз ССР и принятие первой Конституции СССР 1924 года.

В соответствии с Конституцией СССР 1924 года верховным органом государственной власти стал Съезд Советов СССР, в период между съездами – Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР, а в период между сессиями ЦИК СССР – Президиум ЦИК СССР. ЦИК СССР имел право отменять и приостанавливать акты любых органов власти на территории СССР (за исключением вышестоящего – Съезда Советов). Эта Конституция подробно регламентирует устройство советской власти: закрепляет систему органов власти автономных социалистических республик, местных органов государственной власти, избирательную процедуру, бюджетные права РСФСР, государственную символику.

В) Третья конституция

Третья Конституция РСФСР принята 21 января 1937 года. Принятие Конституции РСФСР 1937 года явилось следствием введения в действие Конституции СССР 1936 года.

В Конституцию СССР, как и Конституцию РСФСР, были включены все права и свободы, предусматривавшиеся ранее действовавшими советскими конституциями. Наряду с этим в них были закреплен ряд новых прав и свобод, а также обязанностей. Они сохранили, как и прежние. Классовую сущность, воплощали диктатуру пролетариата, о чем прямо упоминается, в частности, в ст.2 конституции РСФСР. Однако форма выражения этой сущности изменилась. В связи с ликвидацией эксплуататорских классов было отменено лишение политических прав граждан по социальному признаку, введено всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании. Конституция впервые закрепила принцип равноправия граждан, однако в весьма усеченном виде. Ст. 127 Конституции РСФСР 1937 года предусматривает равноправие граждан только «независимо от их национальности и расы».

Конституция РСФСР провозгласила завершение строительства основ социализма. Она закрепляла, как и Конституция СССР все главные экономические основы социализма: отмену частной собственности, господство социалистической системы хозяйства и социалистической собственности на орудия труда и средства производства, установление государственного плана, которым определялась вся хозяйственная жизнь государства. В этой Конституции закреплялись основы общественного и государственного строя ; избирательная система, система и компетенция высших и местных органов государственной власти, управления, суда и прокуратуры. Конституция подтвердила добровольное объединение с другими республиками в составе СССР; суверенный характер прав РСФСР вне пределов союзной компетенции.

Г) Четвертая конституция

Последующее развитие конституционной системы бывшего СССР осуществлялось в связи с принятием новой

В Конституции (Основном Законе) РСФСР 1978 года говорится о преемственности идей и принципов с тремя ее предшественницами.

Конституция 1978 года воплощала теоретически несостоятельную концепцию построения развитого социализма и общенародного социалистического государства. Провозглашалась социальная однородность и укрепление морально-политического единства социальных групп и слоев общества, формирование новой исторической общности людей – советского народа, закреплялась общественная собственность на средства производства,.

Господствующей идеологией признавался научный коммунизм; конечной целью общественного развития – построение бесклассового коммунистического общества. Частная собственность не допускалась. Закреплялось плановое ведение хозяйства на основе жесткой централизации. В основу организации государственной власти был традиционно положен принцип верховенства Советов.

Внешнеполитические цели и задачи РСФСР связывались с противостоянием двух мировых систем – капитализма и социализма, соотношением классовых сил на мировой арене, созданием новых международных отношений, где превалирует марксистская идеология и социалистические идеи.

Сохранилась в Конституции 1978 года классовая ориентированность демократии, которая именовалась «социалистической демократией».

Однако рамки ее были значительно расширены. Утверждался в частности, принцип равенства граждан переел законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства, чего не было в прежних конституциях. Конституция закрепила более полный перечень прав граждан, введя такие новые права, как право на жилище, охрану здоровья и т.д.

Конституция Российской Федерации 1978 года впервые утверждала в преамбуле, что ее принимает и провозглашает народ РСФСР.

Конституция 1978 года впервые включила прямую норму о суверенитете РСФСР.

8. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г., ее структура и содержание

Конституция 1993 года принималась не в спокойных условиях, а в состоянии острейшего политического кризиса, противостояния законодательной власти и президента. Иногда этот конфликт приписывают несовершенству государственного строя начала 90-х годов, тому, что законодатели нарушили принцип разделения властей в свою пользу.

Кризис носил политический, а не правовой характер и решался он политическими и силовыми, а не правовыми методами.

Переходная российская система начала 90-х годов, латаемая на каждом Съезде народных депутатов старая советская Конституция способствовали развитию кризиса.

В этих условиях принятие новой конституции должно явиться той основой, которая будет способствовать установлению необходимой стабильности в обществе.

Сильная президентская власть – стержень Конституции 1993 года, ее основное политическое содержание. Своеобразной формой ее защиты явилась и процедура поправок и пересмотра Конституции. Полномочия президента получили тщательную юридическую проработку. Пожалуй, только пределы этих полномочий не всегда ясно обозначены. Такова, например ст. 20 Конституции, устанавливающая только одно ограничение относительно полномочия президента издавать указы и распоряжения (они не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам), но ничего не говорящая об их характере.

Юридической определенности, характерной для положений о полномочиях Президента, не хватает ряду других очень важных разделов Конституции РФ.

Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря и вступила в действие со дня ее опубликования 25 декабря 1993 года. Общие особенности, которые ей присущи и отличают от бывших советских конституций, весьма значительны. Они закладывались еще в последних редакциях постепенно реформируемой Конституции 1978 года.

Однако Конституция 1993 года придала характеристике сущности закрепляемого и утверждаемого ею общественного и государственного строя строго правовое оформление.

Она впервые применила дефиницию общественного строя как конституционного, что означает коренное отличие его принципов от постулатов и устоев социалистического строя.

В Конституции более четко проработаны нормы о разделении властей.

Она внесла значительные изменения в систему органов государственной власти. Вместо Съезда и Верховного Совета учредила Федеральное Собрание, коренным образом преобразовала принципы двухпалатного построения представительного органа государственной власти.

Конституция обеспечила высокий уровень своей стабильности, закрепив достаточно сложный внесения поправок.

Но, к сожалению, многие положения Конституции РФ далеки от совершенства, в них нет ясности, нет правовой нормы. А это ведет к тому, что значительная по масштабам и очень важная сфера отношений продолжает регулироваться не правовыми, а какими-то иными, в первую очередь политическими методами и средствами.

Нерешенность проблемы соотношения центра и мест привела к созданию Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года федеральных округов с назначением полномочных представителей. Мера, безусловно, полезная. Но в тексте Конституции РФ для нее вряд ли можно найти иное основание, кроме ч. 1 ст. 90 («Президент издает указы…») и п. «к» ст. 83 (о назначении и освобождении полномочных представителей).

В системе государственных органов последнего десятилетия крупную роль играет Администрация Президента. В Конституции этот институт лишь упомянут, о его структуре и полномочиях не сказано ничего.

Очень расплывчато определен способ формирования Совета Федерации.

Такого рода примеры свидетельствуют о том, что Конституция не всегда служит надежной основой для правового регулирования.

Достоинство Конституции видят в том, что она позволяет изменять систему, не изменяя текста. В связи с этим недостатки в деятельности органов власти приписываются всецело неудачному применению Конституции, а отнюдь не ее содержанию.

Высказывается противоречащая правовому идеалу и теории права мысль, что каждая норма, любой закон, как всякий текст, по природе своей неясны и допускают разные толкования. В Конституционном Суде Российской Федерации видят орган, призванный вносить определенность в неясно составленную Конституцию. Между тем, роль Конституционного Суда состоит в толковании Конституции, а не в восполнении пробелов законодательства и создании новых норм.

Доминирующим настроением в работе творцов Конституции было заимствование западных образцов демократии, «мировых стандартов».

Это была ошибочная установка, превратившая текст Конституции в «каталог современных достижений в области демократии и прав человека.

Беда в том, что апробированные в других странах принципы в условиях российских оказываются либо нежизнеспособными, либо искаженными, изуродованными. За демократическим фасадом нередко скрывается антидемократическая сущность. Это приводит к дискредитации демократической модели, а вместе с ней и конституции. Для подтверждения данной мысли воспользуемся признанием А.Н. Яковлева, сделанным накануне последних думских выборов: «Когда я смотрю на нынешние выборы, на сегодняшнюю Думу, меня ужас берет. Вместо парламента – примитивная лоббистская организация. Одни пошли в депутаты, чтобы денег заработать, других хозяева послали интересы фирмы отстаивать, третьи от суда прячутся… Если бы я мог это предвидеть, не знаю, стал бы я проповедовать демократию». Низкий уровень явки избирателей в декабре 2003 года, видимо, подтверждает, что не только А.Н. Яковлев испытывает разочарование в существующей политической системе.

Законодателю следует ориентироваться не на мировые стандарты, не на заимствование, а на поиски модели, пусть менее совершенной, но зато соответствующей условиям национальной жизни и потому работающей и способной вывести страну из кризиса, в котором она пребывает не одно десятилетие. Без творческого приспособления мирового опыта Конституция РФ остается политической декларацией, а не основополагающим источником действующего права.

Юридические свойства Конституции РФ

Конституции как нормативному правовому акту присущи следующие юридические свойства:

1. Верховенство Конституции означает, что государство, государственная власть в лице государственных органов, а также организации, объединения, граждане подчиняется Конституции. Согласно статье 4 Конституция имеет верховенство на всей территории РФ. Согласно статье 15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

2. Высшая юридическая сила Конституции. Согласно статье 15 Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Высшая юридическая сила Конституции означает, что все законы и иные нормативные правовые акты должны соответствовать Конституции, в противном случае действуют нормы Конституции.

3. Центральное место во всей правовой системе. Конституция является «ядром» правовой системы, основным законом государства. Она координирует законодательство и направляет правотворческий процесс, устанавливает порядок принятия законов, основные виды подзаконных актов.

4. Особая охрана Конституции. В охране Конституции задействована практически вся система органов государственной власти. Президент РФ является гарантом Конституции. Конституционный Суд РФ проверяет конституционность ряда нормативных правовых актов, причём акты, признанные неконституционными, утрачивают силу.

5. Особый порядок принятия, изменения и пересмотра Конституции. Особый, усложнённый порядок изменения и пересмотра Конституции (Глава 9 статьи 134 — 137), характеризует её как «жёсткую» (в отличие от «гибких» конституций, изменяемых в том же порядке, что и другие законы), обеспечивает её стабильность.

Конституция, как основной закон — акт долговременного действия, юридическим свойством которого является стабильность, то есть устойчивость его содержания.

В силу самой природы конституции ей присуще качество стабильности (от латинского «stabilis» — устойчивый, постоянный, утвердившийся на определенном уровне, не меняющийся). Принятие новой конституции должно быть спровоцировано либо серьезным, неисправимым недостатком предыдущей редакции, либо какими-либо глобальными изменениями в обществе, общественном и государственном устройстве. Отдельные изменения в ней также должны требовать серьезного обоснования и происходить в особом, присущем только Конституции порядке. Поэтому в большинстве стран мира установлен усложненный порядок изменения Конституции.

Особенности Конституции:

1. принимается народом или от имени народа;

2. носит учредительный (первичный) характер;

6. Особый предмет конституционного регулирования (Конституция носит всеохватывающий характер — политическая, экономическая, социальная, духовная сферы жизни общества).

Соотношение норм международного и российского конституционного права

Применение общепризнанных норм международного права не должно осуществляться в отрыве от международной нормативной системы. Общие нормы о правах человека являются одной из разновидностей общепризнанных норм международного права. Существуют как императивные общепризнанные нормы, так и общие нормы, не обладающие таким свойством. Из Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 года вытекает, что "при толковании и применении изложенные выше принципы являются взаимосвязанными и каждый принцип должен рассматриваться в контексте всех других принципов".

Таким образом, согласно общему международному праву недопустимо применение какого-либо принципа международного права, если такими действиями нарушаются другие принципы Международного права. Группа государств, входящих в НАТО, осуществляя воздушные бомбардировки территории Федеративной Республики Югославия с целью защиты общепризнанного принципа международного права, связанного с всеобщим уважением прав человека, нарушила целый ряд иных общепризнанных принципов международного права, носящих императивный характер: суверенного равенство государств, неприменения силы или угрозы силой, мирного разрешения споров, территориальной целостности и др. Государство при осуществлении своей деятельности не должно отдавать приоритет какому-либо одному общепризнанному принципу в ущерб остальным[6].

Как следует из п.4 ст.15 Конституции РФ, все общепризнанные принципы и нормы международного права действуют на территории Российской Федерации непосредственно и являются обязательными для всех государственных и муниципальных органов, включая суды. Смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной, судебной власти должны определяться и регулироваться не только общепризнанными нормами, регулирующими права и свободы человека, но и иными общими нормами международного права, включая императивные.

Данная позиция полностью соответствует современному международному праву и подтверждается судебной практикой в Российской Федерации

В рамках правовой системы России общепризнанные принципы нормы о правах и свободах человека должны обладать равным статусом с иными общепризнанными принципами и нормами международного права. В силу п. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией[8].

Признание и гарантия прав человека должны осуществляться не только согласно нормам международного права, но и в соответствии с положениями Конституции РФ. В свою очередь, Конституция, фиксируя основы действия международного права в рамках правовой системы России, ясно и определенно признает высшую юридическую силу исключительно за конституционными нормами[9].

Таким образом, согласно Конституции РФ общепризнанные нормы, касающиеся прав человека, также не могут иметь преимущество перед конституционными положениями. В случае возникновения коллизии между конституционными положениями и Указанными общими нормами международного права, суд согласно Конституции РФ должен отдать приоритет в применении правилам, закрепленным в Конституции. Однако, чтобы избежать появления возможных коллизий такого рода, суду было бы желательно в своей деятельности следовать доктрине «дружественного отношения к международному праву», широко признанной в судебной практике государств.

Согласно указанной концепции при толковании и сопоставлении норм международного и внутригосударственного права суд исходит из того, что законодатель не намерен был нарушать международно-правовую норму.

Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ

Конституция РФ различает термины «пересмотр» и «внесение поправок». Пересмотром являются изменения положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ. Внесение поправок направлено на изменение гл. 3–8 Конституции РФ. Чисто внешне может показаться, что критерием различия этих терминов является формальное распределение глав Конституции по разным процедурам. Но на самом деле Конституция проводит здесь фундаментальное различие между главами, которые в силу их характера изменяться не должны или, во всяком случае, сделать это должно быть очень трудно, и главами, которые могут быть изменены сравнительно (только сравнительно) в облегченном порядке. Положения гл. 1 и 2 устанавливают основы конституционного строя и правовой статус личности, и естественно, что учредительная власть установила для них столь высокие гарантии. Еще в ст. 16 и 64 Конституция как бы предупредила законодателей, что положения, связанные с основами конституционного строя и правовым статусом личности, не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном настоящей Конституцией. Глава 9 вошла в этот круг «неприкасаемых» потому, что она как раз закрепляет эти гарантии и устанавливает порядок пересмотра и внесения поправок.

Порядок пересмотра и внесения поправок отличается намеренной усложненностью, которая призвана отбить охоту у кого бы то ни было к изменению Конституции без серьезных оснований. С этой целью ограничен круг субъектов права на инициативу, права на пересмотр лишено Федеральное Собрание, строго определены возможности Конституционного Собрания, введена ратификация поправок субъектами РФ. Все это указывает на то, что пересмотр и поправки принимаются не обычным законом и не в обычной законодательной процедуре. Тем самым учредительная власть подчеркивает свое верховенство над законодательной. Субъекты права на внесение предложений о поправках и пересмотре положений Конституции РФ перечислены в ст. 134. Это: Президент РФ, Совет федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Перечень этих органов государственной власти уже тех, которые согласно ст. 104 Конституции РФ обладают правом законодательной инициативы. Здесь нет высших судебных органов и индивидуального права на инициативу со стороны членов палат Федерального Собрания.

В Конституции РФ не указывается, каким образом должны приниматься решения органов государственной власти, связанные с внесением предложений о пересмотре или поправке к Конституции. Следовательно, такие решения принимаются в соответствии с регламентом каждого органа, т. е. требуют проведения голосования при наличии кворума и оформляются постановлением.

Пересмотр положений глав 1, 2 и 9. Конституционное Собрание. Установление порядка пересмотра положений гл. 1, 2 и 9 Конституции начинается (ст. 135) с ясного указания на то, что положения этих глав не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием Такое выражение «недоверия» законодательному органу преследует цель не допустить положения, при котором этот орган сам принял решение о пересмотре и в том же вихре страстей сам осуществил этот пересмотр. Однако Федеральное Собрание отнюдь не отстраняется от процесса пересмотра. Во-первых, как отмечалось, оно обладает правом внесения предложений о пересмотре, а во-вторых, без его поддержки да еще большинством в три пятых парламентариев обеих палат, ни одно предложение о пересмотре не может привести к созыву Конституционного Собрания.

Таким образом, для созыва Конституционного Собрания, которое единственное имеет право пересмотра гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, требуется наличие двух условий

1) Внесение предложения надлежащим органом,

2) Поддержка этого предложения Советом Федерации и Государственной Думой.

Поправки к главам 3–8. Конституция РФ (ст. 136) определяет, что поправки к гл. 3–8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Приведенная формулировка ст. 136 породила неопределенность в понимании того, какими должны быть наименование и правовая форма документа, содержащего поправку к Конституции РФ. Это послужило основанием для ходатайства о толковании этой конституционной нормы, с которым Государственная Дума обратилась в Конституционный Суд РФ.

Проведенное Судом исследование вопроса привело его к убеждению, что предусмотренная ст. 136 процедура принятия поправок существенно отличается от процедуры принятия как федерального конституционного закона, так и федерального закона. В частности, важно учитывать, что в отличие от поправок федеральный конституционный закон по своей юридической природе принимается во исполнение Конституции РФ, не может изменять ее положений, а также не может стать ее составной частью.

Что касается федерального закона, то он не может быть формой принятия конституционной поправки, так как в силу прямого указания Конституции РФ для внесения поправок требуется процедура более сложная по сравнению с установленной для принятия федеральных законов. Кроме того, в отношении федерального закона Президент РФ наделен правом его отклонения, чего не предусматривает порядок принятия федерального конституционного закона, распространенный на процедуру принятия поправок.

Вступивший в силу после одобрения необходимым числом законодательных органов субъектов РФ закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ подлежит подписанию Президентом РФ и обнародованию.

Решение Конституционного Суда РФ не могло отрегулировать все вопросы, связанные с принятием конституционной поправки. Конституционный Суд поэтому установил, что законодатель вправе урегулировать порядок направления принятых поправок для их рассмотрения органами законов дательной власти субъектов РФ, порядок проверки соблюдения необходимых процедур одобрения поправок, а так вопроса о том, каким способом одобренная поправка учитывается в конституционном тексте.

Следовательно, по этим вопросам Федеральным Собранием может быть принят отдельный федеральный закон о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ.

Понятие конституционного строя, его структура и элементы

Каждое государство имеет определенные специфические черты, совокупность которых позволяет судить о форме или способе его организации, т.е. о государственном строе. Этот строй, закрепленный в конституции, становится конституционным строем.

Конституционный строй (в узком смысле) - установленная Конституцией определенная организация государства. Конституционный строй (в широком смысле) - совокупность экономических, политических, социальных, правовых, идеологических, общественных отношений, возникающих в связи с организацией высших органов власти, государственного устройства, взаимоотношениями человека и государства, а также гражданского общества и государства.

В понятие основ конституционного строя России входят закрепленные конституцией характеристики как демократического, правового, социального, светского, федеративного государства с республиканской формой правления.

Действующая Конституция РФ была принята на всенародном референдуме, состоявшемся 12 декабря 1993 г. Двадцать пятого декабря 1993 г. новая Конституция Российской Федерации была официально опубликована и начала действовать.

Основы конституционного строя РФ - основополагающие начала и принципы, образующие теоретическую и нормативную базу всей системы конституционного права РФ. Они закреплены в гл. 1 Конституции РФ". Принципы конституционного строя РФ - основополагающие начала государственного устройства РФ, напрямую зависящие от элементов конституционного строя РФ.

Таким образом, конституционный строй - это форма или способ организации государства, при котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, и обеспечивается подчинение государства праву.

Элементы конституционного строя РФ:

1. республиканская форма правления;

2. суверенитет РФ;

3. права и свободы личности;

4. источник власти - многонациональный народ России;

5. верховенство Конституции РФ и федерального законодательства;

6. федеративное государственное устройство;

7. гражданство РФ;

8. разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;

9. организация местного самоуправления.

В понятие конституционного строя часто включают сложившийся в государстве порядок (систему) взаимоотношений между гражданами, органами власти, государственными и общественными организациями, при котором их права и обязанности закреплены в конституции (основном законе) государства и непременно соблюдаются.

В связи с этим к признакам конституционного строя можно отнести:

» верховенство права;

» широкие права и свободы человека, их гарантированность;

» участие народа в осуществлении государственной власти и широкое народное представительство;

» разделение властей.

Защита конституционного строя обеспечивается:

- особым порядком предложения и внесения поправок в главе I Конституции - Основы конституционного строя;

- неотвратимостью наказания лиц, осуществляющих действия, направленные на свержение конституционного строя.

Основы конституционного строя определяют принципы организации государства в его соотношении с личностью и гражданским обществом. Именно в этом заключатся значение этих основ.

Основы конституционного строя Российской Федерации регулируют не все, а наиболее важные общественные отношения, характеризующие российскую государственность. Совокупность правовых норм, регулирующих эти отношения, образует конституционно-правовой институт «Основы конституционного строя Российской Федерации», занимающий ведущее место в системе конституционного права России.

Конституционное закрепление основ конституционного строя обеспечивает их провозглашение от имени народов России, их государственной воли. Это обусловливает их юридическую значимость, верховенство и обязательность для всех субъектов правоотношений. Основы конституционного строя образуют фундамент всего правового регулирования государственной и общественной жизни России, определяют в юридической форме все важнейшие связи, свойственные ее организации. Все они могут быть изменены только в особом порядке, специально установленном Конституцией Российской Федерации. При этом никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам конституционного строя (ст. 16 Конституции РФ).

Благодаря конституционному закреплению основ конституционного строя, систему их гарантий образуют как материальные, политические, социальные, так и правовые гарантии, а их реализация должна обеспечиваться государством.

Основы конституционного строя это главные устои государства, его основные принципы, характеризующие Российскую Федерацию как конституционное государство, которые гарантируются и обеспечиваются государством.

Конституция Российской Федерации, прежде всего, закрепляет принципы, основные устои российского конституционного строя, в которых находит выражение его гуманистическая направленность и демократическая сущность, которые характеризуют Российскую Федерацию как конституционное государство.

В Конституции Российской Федерации в качестве основ конституционного строя признаются такие принципы и свойства государственной власти, как суверенитет государства, разделение властей, органы государственной власти и соотношение с ними местного самоуправления.

Каждый конституционный принцип действует не сам по себе. Все они в совокупности и взаимосвязи конституируют государство, дополняют друг друга и находятся во взаимозависимости.

Основные конституционные характеристики Российской Федерации

Основные конституционные характеристики российского государства содержатся в ст. 1, 7 и 14 Конституции РФ. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с ними Российская Федерация – ϶ᴛᴏ демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления, а также социальное и светское государство. Все данные характеристики тесно связаны между собой, равно как и с другими основами конституционного строя.

Провозглашение России демократическим государством будет принципиально важным для страны с сильной авторитарной традицией. Демократический характер государства (от греч. demos и kratos – власть народа) означает, что:

во-первых, единственным источником власти в стране (и носителем суверенитета) будет многонациональный народ России;

во-вторых, власть в стране осуществляется в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с волей большинства при соблюдении и охране прав меньшинства;

в-третьих, власть в России формируется и осуществляется в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с демократическими процедурами, прежде всего посредством ϲʙᴏбодных выборов и референдума.

Все ϶ᴛᴏ призвано обеспечить признание и реальное осуществление прав и ϲʙᴏбод человека в стране на уровне международных требований.

Статья 1 Конституции РФ провозглашает Россию федеративным государством. Это означает, что из двух форм территориального устройства – унитарной и федеративной – Россией избрана последняя. Принципы федеративного устройства конкретизируются в некᴏᴛᴏᴩых других статьях гл. 1 (ст. 4, 5, 6, 11), а также в гл. 3 «Федеративное устройство» Конституции РФ.

По поводу провозглашения Российской Федерации правовым государством в ст. 1 Конституции РФ - после принятия Конституции 1993 г. в нашей стране сложилась принципиально иная правовая ситуация, позволяющая предполагать, что возврата к прежнему, антиправовому, тоталитарному, режиму уже не произойдет. Конституция РФ полностью ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙует характеристикам конституции правового государства, поскольку:

признает основные неотчуждаемые права и ϲʙᴏбоды человека в качестве высшей ценности и закрепляет систему их гарантий на уровне международных стандартов;

закрепляет господство права в жизни общества и государства, верховенство Конституции и правовых законов (и, ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙенно, запрет неправовых законов), связанность государства правом;

устанавливает правовые принципы и формы осуществления власти, систему разделения власти («по горизонтали» и «по вертикали») и взаимодействия различных ветвей и уровней власти.

Закрепление в ст. 1 Конституции РФ в качестве одной из основ конституционного строя республиканской формы правления означает, что:

во-первых, государственная власть в России осуществляется только выборными органами (либо органами и должностными лицами, получающими властные полномочия от тех или иных выборных органов), глава государства получает власть от народа, избирателей, а не по наследству;

во-вторых, переход к другой – монархической – форме правления возможен только путем принятия новой конституции страны, посягательство на республиканскую форму правления будет антиконституционным и преследуется по закону;

в-третьих, монархическая форма правления не может закрепляться (и даже упоминаться) ни в одном из субъектов РФ.

В дополнение к характеристикам, данным в ст. 1 Конституции РФ, ст. 7 провозглашает Россию социальным государством. В отличие от конституций ряда зарубежных государств (ФРГ, Франции, Турции, Испании и др.), в кᴏᴛᴏᴩых термин «социальное государство» закреплен достаточно давно, в российской Конституции ϶ᴛᴏ понятие употреблено впервые. Понятия социальной государственности и правовой государственности не могут противопоставляться, подлинное социальное государство может быть только правовым. Более того, социальное государство без правовой составляющей допускает в т.ч. и произвольное перераспределение национального богатства в пользу социально слабых, уравниловку, обширную систему льгот и привилегий. Это ведет к порождению иждивенческой идеологии населения, потере жизнедеятельной инициативы людей, возложению на государство обязанностей, кᴏᴛᴏᴩые надлежащим образом выполнить весьма сложно (прежде всего в силу неблагоприятной экономической ситуации).

Рассмотренные выше конституционные характеристики российского государства дополняются положением ст. 14 Конституции РФ, провозглашающим Россию светским государством. Несмотря на особую, традиционно сильную роль Русской православной церкви в жизни российского общества, Конституция РФ устанавливает, что никакая религия в нашей стране не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а все религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Конституция РФ прямо не устанавливает отделение школы от церкви, однако ϶ᴛᴏт признак светского характера российского государства закреплен в отраслевом законодательстве, в частности в Законе РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» с изм. и доп. и Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О ϲʙᴏбоде совести и о религиозных объединениях» с изм. и доп. В России нормативно закреплен принцип светского характера образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; религиозным организациям допустимо обучать детей религии в таких учреждениях только вне рамок образовательной программы по просьбе родителей или лиц, их замещающих, с согласия детей и по согласованию с ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующим органом местного самоуправления.

С рассмотренными характеристиками российского государства непосредственно связаны и конституционные принципы функционирования (осуществления) публичной власти: единство и разделение власти, источник власти, формы осуществления власти, признание местного самоуправления в качестве самостоятельного уровня публичной власти и др.

Понятие и формы народовластия в РФ

В РФ единственный источник власти – народ.

Народовластие – волеизъявление народа в управлении государством непосредственно или через представителей, которое осуществляется свободно народом, но в соответствии с требованиями закона, его суверенной волей и интересами государства. В РФ власть легитимируется и контролируется народом, гражданами РФ.

Элементы народовластия в РФ: 1) коллективный субъект – граждане РФ; 2) объект – власть.

Формы народовластия: 1) непосредственная (прямая) демократия; 2) представительная (косвенная) демократия.

Непосредственное народовластие – это прямое волеизъявление народа или его части по разрешению важнейших для государства вопросов регулирования общественной жизни.

Виды непосредственной демократии: 1) референдум; 2) выборы; 3) мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и т. п.; 4) народная правотворческая инициатива в органы местного самоуправления, инициатива граждан по проведению референдума; 5) индивидуальные и коллективные обращения граждан в государственные органы и органы местного самоуправления.

Высшие формы непосредственной демократии: референдум и выборы. Конституционные гарантии народовластия – выборы в РФ проводятся на основе: 1) всеобщего; 2) равного; 3) тайного голосования.

В зависимости от содержания института институты прямой демократии могут быть: 1) способами принятия обязательного и окончательного решения (свободные выборы, референдум); 2) формами выражения народного мнения, имеющими консультативное, но необязательное значение для принятия решения органами власти (митинги, демонстрации, обсуждение проекта закона и т. д.

Представительная демократия (народовластие) – это осуществление власти народом через представительные органы государственной власти и местного самоуправления.

Органы представительной демократии:

1) высшие коллегиальные органы законодательной власти (Государственная Дума ФС РФ, парламенты субъектов РФ, городские думы и т. д.);

2) единоличные органы (Президент РФ, президенты республик в составе РФ, губернаторы краев, областей и автономий, мэры городов и т. д.).

В зависимости от непосредственности волеизъявления граждан и влияния его на управление властью в формировании органов власти выделяются представительства народа различных степеней: 1) органы, прямо избираемые народом (Государственная Дума, Президент РФ и др.); 2) органы, образуемые представительными органами первой степени (Правительство РФ, Уполномоченный по правам человека); 3) органы, формируемые представительными органами второй степени (Счетная палата и др.) и т. д.

Формы косвенного народовластия: 1) обсуждение проектов законов и других важнейших вопросов общественной жизни государства; 2) народная правотворческая инициатива в законодательные органы РФ; 3) участие граждан в управлении обществом через органы местного самоуправления, общественные организации, сходы и собрания граждан; 4) индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления по всем вопросам.

Институты прямой демократии

В конституции РФ указывается (ст. 3), что носителем суверенитета и единственном источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Это означает, что Россия провозглашается государством народовластия или, иначе говоря, демократическим государством.

В демократическом государстве единственным источником власти и ее носителем является народ. Признанием народа в качестве верховного носителя всей власти является выражением народного суверенитета. Народный суверенитет означает, что народ, ни с кем не деля свою власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было социальных сил, использует исключительно в своих собственных интересах. Народный суверенитет неделим, имеет только одного субъекта - народ.

Народовластие означает принадлежность всей власти народу, а так же свободное осуществление этой власти в полном соответствии с его суверенной волей и коренными интересами.

В условиях народовластия осуществление власти конституируется, легитимируется и контролируется народом, то есть гражданами государства, так как она выступает в форме самоопределения и самоуправления народа, участвовать в которых могут на равных правах все граждане. Народовластие как форма государства и способ правления превращается таким образом в организационный принцип обладание властью и ее осуществление, определяющий, что решение любых государственных задач или реализаций властных полномочий нуждаются в легитимации, исходящей от народа или восходящей к нему. Представление о народе как исходном и конечном пункте демократической легитимации является базовым в понимании демократии.

Народ РФ осуществляет свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 3 Конституции РФ).

В зависимости от формы волеизъявления народа различаются представительная и непосредственная демократия.

Представительная демократия - осуществления народом власти через выборных полномочных представителей, которые принимают решения, выражающие волю тех, кого они предоставляют: весь народ, население, проживающее на той или иной территории.

Выборное представительство - важнейшее средство обеспечения подлинного народовластия. Его образую избираемые народом государственные органы и органы местного самоуправления.

Непосредственная демократия - это форма непосредственного волеизъявления народа или каких-либо групп населения. Она может осуществляться в форме референдума и выборов.

Референдум: понятие и виды. Порядок проведения общероссийского референдума

Статья 3 Конституции РФ гласит: «Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы».