- •1.Выбор места якорной стоянки

- •2 Силы,действующие на судно,стоящее на якорной стоянке:

- •3 Расчет длины якорного каната, требуемой для использования держащей силы якоря:

- •4.Расчет длины якорного каната, потребной для компенсации действующих на судно внешних сил:

- •5 Обеспечение безопасности якорной стоянки. Способы обнаружения дрейфа судна:

- •6,7 Способы постановки и маневрирование при постановке на один или два якоря:

- •Постановка судна на два якоря.

- •Постановка на два якоря способом фертоинг.

- •8 Разворот судна в узкости с помощью якоря:

- •9 Торможения судна с помощью якоря:

- •10 Команды и доклады при постановке(съемке) с якоря:

- •11 Классификация водной акватории. Мелкводье.

- •Признаки мелководья

- •13. Эффект проседания.

- •14 Эффект гидродинамического взаимодействия:

- •15. Сущность влияния мелководья на управление судном. Потери скорости и критическая скорость судна на мелководье

- •16 Способы определения проседания и дифферента на мелководье:

- •Расчет по методу в. П. Смирнова

- •Расчет по методу npl

- •17. Расчет проходной осадки и безопасной ширины коридора при движении судна на мелководье и фарватерах.

- •18.Гидродинамическое взаимодействие между судами при расхождении и обгонах.

- •19.Особенности управления судном при плавании в каналах.

- •20Жидкий грунт или «мертвая вода»

- •21 Основные понятия морской буксировки. Виды буксировки

- •22. Расчет тяги винта и тяги на гаке буксирующего судна. Паспортная диаграмма тяги

- •23. Определение скорости буксировки и прочности буксирного троса на тихой воде.

- •24. Относительное перемещение судов при буксировке на волнении.

- •25.Определение рабочий длины и " игры "буксирного троса.

- •26.Способы подачи и крепления буксирного троса.

- •27. Управление судном при буксировке.

- •28. Способы уменьшения параметров рыскания буксируемого судна.

- •29.Относительная прокладка по данным рлс (определение кц, vц, Дкр, Ткр).

- •30. Истинная прокладка по данным рлс.

- •35. Способы учета инерции судна при маневре курсом:

- •36. Способ относительного промежуточного курса;

- •37. Способ условной упрежденной точки;

- •38. Способ введения поправки в d зад ;

- •39. Способы учета инерции при маневре скоростью:

- •40. Способ построения кривой олод;

- •41. Способ введения поправки в Dзад;

- •42. Способ условной упрежденной точки;

- •43. Способ средней скорости;

- •44. Использование универсальной таблицы учета инерции.

- •45. Выбор маневра расхождения с несколькими судами по данным рлс. Расхождение с несколькими судами

1.Выбор места якорной стоянки

На внутренних рейдах постановка на якорь производится в месте по указанию лоцмана.

На внешних рейдах место якорной стоянки обычно указано на навигационных картах и постановка на якорь производится в указанном районе по возможности в стороне от других судов.

При выборе места якорной стоянки в других случаях желательно, чтобы оно:

было по возможности защищено от ветра и волнения;

обладало хорошим грунтом и глубинами, обеспечивающими надежность удержания судна на якоре;

имело безопасные подходы к месту отдачи якоря;

располагало достаточным пространством чистой воды для безопасного маневрирования;

было в стороне от створов, фарватеров, подводных кабелей.

Наиболее удобная глубина места якорной стоянки составляет 20-30 м. На глубинах более 100 м становиться на якорь не рекомендуется. Минимальная глубина якорной стоянки должна быть такой, чтобы во время отлива и при качке на волнении судно не могло коснуться грунта.

От характера грунта зависит держащая сила якоря. Хорошими грунтами с наибольшей держащей силой считаются ил, песчаный ил, глина, глинистый ил. К средним относятся рыхлые грунты: песок, ракушка, галька, щебень. Плохими являются скальные грунты: плита, валуны, скалы.

2 Силы,действующие на судно,стоящее на якорной стоянке:

Суммарная сила, действующая на судно, определяется по формуле:

,

,

где Рв – сила давления ветра на корпус, тс;

Рк – сила давления течения на корпус судна, тс;

Рз.в – сила давления течения на застопоренный винт, тс.

,

тс,

,

тс,

где Кв – коэффициент ветрового сопротивления Кв = 0,0001;

SN – приведенная площадь парусности, м2;

Vэф – эффективная скорость ветра, м/с.

lц

(1)

lц

(1)

Sк – площадь проекции надводной части корпуса на миделе, м2;

Sн – площадь проекции надстроек и рубок на миделе, м2.

,

,

где V – дополнительная скорость ветра в порыве V = 0,5Vв;

Vв – средняя скорость ветра.

,

кгс,

,

кгс,

где ω – площадь погруженной части мидель - шпангоута;

VT – скорость течения, м/с.

,

,

где β – коэффициент полноты мидель - шпангоута, β = 0,98.

,

кгс,

,

кгс,

где

Dв – диаметр

винта,

,

м;

,

м;

d – осадка судна, м.

На судно действуют следующие силы:

сила

давления ветра Fа,

Н:

сила

давления ветра Fа,

Н:

где: Wв - скорость ветра, м/с; Sх - лобовая площадь парусности, м2;

сила

давления течения Fт,

Н:

сила

давления течения Fт,

Н:

где: Vт - скорость течения, м/с; Sм - площадь подводной части миделя, м2;

инерционные силы от волнения Fв. Возникают за счет участия судна в орбитальном движении частиц воды на волнении;

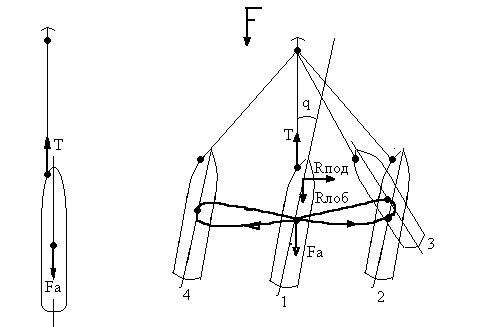

инерционные силы, возникающие при рыскании судна Fр. Рыскание - это колебательные движения судна относительно линии ветра. Появление рыскания вызвано тем, что якорные клюзы расположены вне его диаметральной плоскости. В результате этого силы давления ветра и натяжения якорной цепи (Т) будут приложены в различных вертикальных плоскостях и создают момент, стремящийся развернуть судно на угол q, таким образом, чтобы силы Fа и Т стали в одной вертикальной плоскости (положение 1 рисунка). При появлении угла q корпус судна начинает работать как крыло: появляется подъемная сила Rпод и дополнительная сила лобового сопротивления Rлоб за счет увеличения площади парусности, под влиянием которых центр тяжести судна начинает перемещаться по траектории близкой к изогнутой восьмерке. В положении 2 сила натяжения якорной цепи превысит сумму сил Rпод и Rлоб и судно рывком перейдет в положение 3. При этом угол q по отношению к ветру изменит свой знак на противоположный, подъемная сила станет действовать в противоположном направлении и судно начнет движение в обратную сторону.

Под влиянием развившихся инерционных сил судно перейдет среднее положение, совершая непрерывное колебательное движение относительно линии ветра.

Судно не будет дрейфовать, если горизонтальная составляющая равнодействующей указанных выше сил уравновешивается держащей силой якорного устройства:

Fa + Fт + Fв + Fр Т.