- •Оглавление

- •Глава 1. Основные вехи становления и развития политической науки..........11

- •Глава 2. Политология как самостоятельная научная дисциплина.................36

- •Глава 3. Гражданское общество: политологический аспект......61

- •Глава 4. Мир политического: сущностные характеристики и основные составляющие.......................................................................74

- •Глава 5. Власть: сущностные характеристики..........................86

- •Глава 6. Государство: сущность и принципы организации..........100

- •Глава 7. Система государственного управления.........................125

- •Глава 8. Политическая система...............................................145

- •Глава 9. Территориально-политическая организация

- •Глава 10. Демократия: принципы, установки и ценности.....171

- •Глава 11. Политические партии................................................. 193

- •Глава 12. Избирательные системы: механизмы и процедуры...219

- •Глава 13. Политическая система России......................................233

- •Глава 14. Демократия в незападном мире.......................................253

- •Глава 15. Политические системы диктаторского типа...............271

- •Глава 16. Политическая культура....................................294

- •Глава 17. Политическая философия: сущность и основные параметры.......317

- •Глава 18. Политическая этика............................................336

- •Глава 19. Основные идейно-политические течения современности....355

- •Глава 20. Средства массовой информации и политика...............378

- •Глава 21. Статус и перспективы национального государства в условиях

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные вехи становления и развития политической науки

- •1.1. Истоки политической науки

- •1.2. Формирование основ политической науки

- •1.3. Институционализация политической науки

- •1.4. Две тенденции в развитии политической науки

- •1.5. Политическая наука после Второй мировой войны

- •1.6. Формирование сравнительной политологии

- •Глава 2. Политология как самостоятельная научная дисциплина

- •2.1. Предмет политической науки

- •2.2. Соотношение истории и политологии

- •2.3. Политическая социология

- •2.4. Политическая философия

- •2.5. Политическая психология

- •2.6. Этнополитология

- •2.7. Геополитика

- •2.8. Открытость политологии и взаимосвязь с другими социальными и гуманитарными науками

- •Глава 3. Гражданское общество: политологический аспект

- •3.1. Истоки гражданского общества

- •3.2. Гражданское общество: сущность и важнейшие структурные элементы

- •3.3. Принцип разделения различных сфер общественной жизни

- •Глава 4. Мир политического: сущностные характеристики и основные составляющие

- •4.1. Основные вехи формирования мира политического

- •4.2. Системные и структурные составляющие мира политического

- •4.3. Политические отношения

- •4.4. Политический процесс

- •Глава 5. Власть: сущностные характеристики

- •5.1. Исторические корни власти

- •5.2. Власть и монополия на законное насилие

- •5.3. Основные параметры власти

- •Глава 6. Государство: сущность и принципы организации

- •6.1. Общая характеристика

- •6.2. Территориальный императив

- •6.3. Легитимность

- •6.4. Суверенитет

- •6.5. Национальное государство

- •6.6. Абстрактность и анонимность власти и государства

- •6.7. Правовое государство

- •Глава 7. Система государственного управления

- •7.1. Понятия «управление» и «система государственного управления»

- •7.2. Принципы организации системы управления

- •7.3. Бюрократия как важнейшая составляющая системы управления

- •7.4. Особенности системы управления в России

- •7.5. Какое содержание вкладывается в понятие «политика»?

- •7.6. Внутренняя политика

- •7.7. Внешняя политика

- •Глава 8. Политическая система

- •8.1. Системный подход или политическая система?

- •8.2. Основные характеристики политической системы

- •8.3. Опыт типологизации политических систем

- •8.4. Политические режимы

- •Глава 9. Территориально-политическая организация государственно-политической системы

- •9.1. Унитарное государство

- •9.2. Федеративное государство

- •9.3. Конфедерация

- •9.4. Местное управление

- •Глава 10. Демократия: принципы, установки и ценности

- •10.1. Понятие «демократия»: истоки и содержание

- •10.2. Основные принципы и установки демократии

- •10.3. Недостатки и достоинства демократии

- •10.4. Конституционные основания демократии

- •10.5. Либерально-демократические режимы

- •Глава 11. Политические партии

- •11.1. Основные вехи формирования партий

- •11.2. Роль и функции партий в политической системе

- •11.3. Партии и заинтересованные группы

- •11.4. Опыт типологизации политических партий

- •11.5. Новейшие тенденции в эволюции партий

- •11.6. О перспективах развития партийной системы в России

- •Глава 12. Избирательные системы: механизмы и процедуры

- •12.1. Идея и принцип представительства

- •12.2. Основные характеристики избирательной системы

- •12.3. Институт выборов

- •12.4. Избирательная кампания

- •Глава 13. Политическая система России

- •13.1. Конституционные основы государственного устройства Российской Федерации

- •13.2. Президент и исполнительная власть

- •13.3. Судебная впасть

- •13.4. Взаимосвязь горизонтального и вертикального разделения властных полномочий

- •13.5. Россия как конституционная федерация

- •13.6. Проблема обеспечения властной вертикали

- •Глава 14. Демократия в незападном мире

- •14.1. Феномен экспансии демократии

- •14.2. Соотношение рыночной экономики и политической демократии

- •14.3. Демократия как народовластие

- •14.4. Совместима ли демократия с незападными культурами?

- •14.5. Соотношение либерализма и демократии

- •14.6. О выживаемости и управляемости демократии в незападном мире

- •Глава 15. Политические системы диктаторского типа

- •15.1. Типологизация авторитарных режимов

- •15.2. Типологизация тоталитарных режимов

- •15.3. Аннигиляция традиции

- •15.4. Политический и идеологический монизм

- •15.5. Террор как сущностная характеристика тоталитаризма

- •15.6. Тоталитарный человек и государство

- •15.7. Редукционизм и апофеоз конфронтационности

- •Глава 16. Политическая культура

- •16.1. Возникновение концепции политической культуры

- •16.2. Политическая социализация

- •16.3. Составные элементы политической культуры

- •16.4. Политическая символика

- •16.5. Религиозный аспект политической культуры

- •16.6. Типологизация политической культуры

- •Глава 17. Политическая философия: сущность и основные параметры

- •17.1. Политическая теория

- •17.2. Политическая идеология

- •17.3. Что есть политическая философия?

- •17.4. Онтология мира политического

- •Глава 18. Политическая этика

- •18.1. Морально-нравственный аспект мира политического

- •18.2. Политика между профессионализмом и моралью

- •18.3. Соотношение реального и идеального в политике

- •18.4. Политика как искусство возможного

- •18.5. Соотношение морали и политики в сфере международных отношений

- •Глава 19. Основные идейно-политические течения современности

- •19.1. Либерализм

- •19.2. Консерватизм

- •19.3. Социал-демократизм

- •19.4. Марксизм

- •19.5. Ревизия марксизма слева

- •Глава 20. Средства массовой информации и политика

- •20.1. Место и роль сми в политике

- •20.2. Что такое теледемократия?

- •20.3. Взаимосвязь сми и властных структур

- •20.5. Сми и опросы общественного мнения

- •20.6. «Театрализация» политического процесса

- •Глава 21. Статус и перспективы национального государства в условиях глобализации

- •21.1. Важнейшие составляющие прогресса в XX в.

- •21.2. Основные трактовки глобализации

- •21.3. Что понимается под глобализацией?

- •21.4. Трансформация места и роли национального государства

- •21.5. Проблема выживаемости национального государства

- •21.6. Сохранение за государством статуса главного актора миропорядка

- •21.7. Феномен фрагментации и пролиферация государств

- •Приложение Приложение. Программа курса «Политология»

- •Тема I. Политология как самостоятельная научная дисциплина: этапы формирования, предмет, цели и задачи

- •Тема II. Социологические основания мира политического

- •Тема III. Мир политического: сущностные

- •Тема IV. Власть и государство

- •Тема V. Система государственного управления, ее предназначение и функции

- •Тема VI. Формы территориально-административного устройства государства

- •Тема VII. Политические системы и политические режимы

- •Тема VIII. Демократия: принципы, установки и ценности

- •Тема IX. Политические партии и избирательные системы

- •Тема X. Политические системы диктаторского типа

- •Тема XI. Политическая культура

- •Тема XII. Политическая философия

- •Тема XIII. Основные течения идейно-политической мысли

- •Тема XIV. Средства массовой информации в политике

- •Тема XV. Перспективы национального государства в условиях глобализации

- •Литература

Глава 8. Политическая система

Прежде чем приступить к анализу политической системы, необходимо принять во внимание, что одним из важнейших методических инструментов анализа в западной политической науке начиная с 1950-х годов стал системный анализ. Однако с легкой руки зачинателей этого подхода — американских политологов Д. Истона, К. Дойча, Г. Алмонда понятия «политическая система» и «системный подход» на Западе фактически стали использовать как синонимы. Однако системный подход представляет собой одно из методологических направлений в политологических исследованиях, и его никак нельзя путать с политической системой, представляющей собой реальное институциональное образование.

8.1. Системный подход или политическая система?

Большинство западных политологов подразумевают под политической системой совокупность политических взаимодействий, ролей и функций, существующих в каждом сообществе. Как считал, например, Д. Истон, «мы можем характеризовать политическую систему как... комплекс взаимодействий, с помощью которых достигается и осуществляется властное размещение ресурсов в обществе».

Модель политической системы Истона и других системников построена по аналогии с кибернетической системой, функционирующей в замкнутой цепи. Для них отправной точкой служит разрыв с традиционным подходом, построенным на изучении прежде всего структуры системы и используемых в ней механизмов принятия решений.

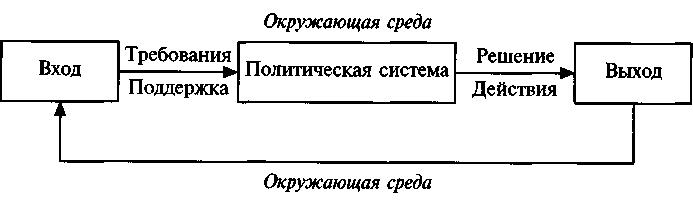

Сторонники системного подхода анализировали главным образом отношения системы с ее средой, которая в свою очередь состоит из комплекса других систем, входящих в глобальную социальную систему: экономической, культурной, религиозной, экологической, биологической, психологической, международной и др. Отношения между политической системой и ее средой определяются двоякого рода элементами: интересами, требованиями и поддержкой граждан, дающими системе импульс для действия и называемыми входом,

146

и решениями, принимаемыми системой в качестве реакции на эти интересы, требования и поддержку, называемыми выходом.

Или, говоря иначе, вход идет со стороны среды и дает импульс системе, а выход является реакцией системы на импульс среды. Таким образом осуществляется обратная связь между входом и выходом. Выход вызывает обратную реакцию среды, которая порождает новый вход, на который система реагирует новым выходом, и так до бесконечности по принципу действия замкнутой кибернетической цепи. В схематическом виде модель Д. Истона представлена на рис. 2.

Рис. 2

Справедливости ради следует отметить, что в принципе сторонники системного анализа, например в лице Г. Алмонда, признают необходимость выделения при анализе политической системы структур, выполняющих политические функции. Но при этом Алмонд считал, что единицей политической системы является роль. По его мнению, преимущество концепции роли по сравнению с такими понятиями, как «институты», «организации» или «группы», состоит в том, что она более широкая и более открытая. Она может включить формальные и неформальные учреждения, семьи, электорат, толпу, временные и постоянные группы и т. д., поскольку они имеют отношение к политической системе. Исходя из этого Алмонд определяет политическую систему «как комплекс взаимодействующих ролей или как структуру ролей, если понимать под структурой систематизацию взаимодействий».

Очевидно, что при таком подходе вопрос об институциональной структуре, «анатомии» политической системы как бы теряет актуальность. К тому же Истон, Алмонд и другие приверженцы данного подхода исходили из того, что понимаемую так политическую систему можно обнаружить во всех коллективах, осуществляющих функции адаптации и интеграции.

Как считал, например, М. Дюверже, имеется столько вариаций политической системы, сколько существует разновидностей коллективов

147

или человеческих сообществ. Можно конструировать и анализировать политические системы отдельной партии, объединения партий в одной стране, однотипных партий в нескольких странах. Можно говорить также о политических системах профсоюзов, ассоциаций, администраций, общин, регионов, церквей, армий.

Очевидно, что такой подход в значительной мере обесценивает саму идею вычленения политической системы как самостоятельного феномена, обладающего собственными, только ему одному присущими характеристиками. В рамках этого подхода внимание концентрируется на ролях, функциях и взаимодействиях в ущерб изучению самой политической системы с ее институтами, структурами и их взаимоотношениями, которые как бы выносились за скобки.

В результате получалось, что сторонники такого подхода, делая ударение на действиях, отодвигали на задний план или вовсе игнорировали субъекты этих действий в лице политических институтов. Взаимодействия политической системы со средой, обратные связи входов и выходов, разумеется, важны, но они составляют лишь один из множества аспектов проблемы.

Центральное место в исследовании должны занимать сама политическая система, ее структурные элементы, конфигурация и т. д. Как представляется, в рассматриваемом контексте главная задача исследователя состоит в том, чтобы определить и проанализировать то, что находится и происходит внутри черного ящика.

Политическая система предполагает наличие не только системы отношений, но и в первую очередь структур, институциональной инфраструктуры, на основе которых могут развертываться эти отношения. Как подчеркивал Т. Парсонс, структура составляет «анатомию» социальной системы, а функции — ее «физиологию».

Этот постулат в не меньшей мере верен и применительно к политической системе. Говоря о политической системе, мы подразумеваем политическое устройство, политическую самоорганизацию общества, которые невозможно представить себе без институциональной структуры. При анализе политических отношений и взаимодействий прежде всего необходимо определить их субъекты. Возьмем, например, нормы и правила политической игры. Можно ли изучать их сами по себе, без основополагающего документа — конституции, в которой эти нормы и правила законодательно зафиксированы.

В этом случае вопросы, касающиеся того, кем и с помощью каких механизмов и инструментов управляется та или иная страна, не менее важны, чем вопрос о том, как управляется страна. Если поставить

148

эти вопросы или один из них перед россиянином, то, по-видимому, получим ответ: «Президентом в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Государственной Думой и Советом Федерации, а также судебной властью, в соответствии с федеральной конституцией». Если задать эти вопросы американцу, то ответ, очевидно, будет аналогичным: «Президентом страны в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Конгрессом и Верховным судом». Другой возможный ответ, вытекающий из системного подхода: «В процессе взаимодействия ролей в сфере политики» — не отражал бы всю полноту реального положения.

Разные политические системы отличаются друг от друга прежде всего наличием или отсутствием тех или иных институтов, характером их конфигурации, структурных взаимоотношений, выполняемых ими функций и т. д. Политические режимы составляют устойчивые и хорошо скоординированные комплексы институтов, элементы которых трудно отделить друг от друга. Существует также тесная взаимозависимость между политическим режимом и экономическими структурами, идеологиями, системами ценностей и господствующим в обществе мировоззрением.