- •Интегральное регулирование.

- •Линеаризация. Практические рекомендации.

- •Линеаризация на примере функции одной и нескольких переменных.

- •Методы поиска экстремума функции многих переменных.

- •1. Экстремумы функций многих переменных

- •2. Необходимые условия экстремума

- •3. Достаточные условия экстремума

- •Определение устойчивости системы по Ляпунову

- •Определение передаточной функции. Сущность преобразования Лапласа. Основные свойства преобразования Лапласа. Передаточная функция

- •Преобразование Лапласа

- •Свойства преобразования Лапласа:

- •Основные понятия и определения тау. Общие понятия.

- •Основные понятия и определения тау. Воздействия и сигналы.

- •Основные понятия, предмет и задачи тау.

- •Основные понятия и определения тау. Элементы и звенья сау.

- •Типовые элементы структурных схем сау

- •Основные правила преобразования структурных схем. Правила структурных преобразований

- •Определение граничного значения передаточного коэффициента. Запасы устойчивости Граничное значение передаточного коэффициента

- •Запасы устойчивости Запас устойчивости по алгебраическому критерию Гурвица

- •Запас устойчивости при частотных критериях устойчивости

- •Устойчивость систем со звеном чистого запаздывания

- •Передаточная функция звеньев и систем.

Интегральное регулирование.

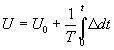

Интегральный закон регулирования и соответствующий И - регулятор реализует следующую зависимость:

![]() ;

; ![]()

или

,

,

где Т -постоянная времени интегрирования.

Недостатки: низкое быстродействие и нестабильность работы.

П люсы:

отсутствует статическая ошибка.

люсы:

отсутствует статическая ошибка.

Техническая реализация И - регулятора представляет собой усилитель постоянного тока с емкостной отрицательной обратной связью. И - регуляторы обеспечивают высокую точность в установившемся режиме. Вместе с тем И - регулятор вызывает уменьшение устойчивости переходного процесса и системы в целом.

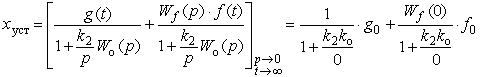

Рассмотрим уравнение ошибки:

В установившемся режиме p→0, => W(p)→∞; => первая составляющая ошибки g0/∞→0. Ошибка от возмущения зависит от вида функции Wf(0) и может быть отлична от нуля.

Обобщение: I-регулирование позволяет исключить статическую ошибку в системе, т.е. система будет астатической по отношению к задающему воздействию g(t).

Закон регулирования, которому соответствует передаточная функция

![]() ,

,

где ТИ – постоянная времени регулятора.

Здесь управляющее воздействие у в каждый момент времени пропорционально интегралу от сигнала ошибки е. Поэтому И - регулятор реагирует главным образом на длительные отклонения управляемой величины от заданного значения. Кратковременные отклонения сглаживаются таким регулятором.

Преимуществом данного регулятора является лучшая по сравнению с П - регулятором точность установки режима, а недостатками – худшие по сравнению с П - регулятором показатели качества, а именно большая колебательность и меньшее быстродействие.

Линеаризация. Практические рекомендации.

На практике все разнообразные по физическим свойствам системы в большинстве случаев являются нелинейными, т. е. практически в системе присутствует одна или несколько нелинейностей. К ним относят люфт, упор, насыщение, ограничение и т.д. Анализ нелинейных систем более сложен и, по существу, всегда является приближенным. Однако существует большой класс нелинейных систем, которые при определенных допущениях можно линеаризовать, т. е. систему сделать линейной в математическом смысле. При математическом описании САУ обычно разбивают на ряд элементарных звеньев, имеющих линейные статические характеристики, и на ряд звеньев с нелинейными статическими характеристиками. Линеаризация такой системы сводится к линеаризации уравнений, описывающих нелинейные звенья.

Методика составления линеаризованных дифференциальных уравнений (по первому аналитическому способу линеаризации) сводится к следующему:

На основании изучения физических свойств реальной системы определяется число степеней свободы (число независимых переменных), производится ее декомпозиция и составляются исходные дифференциальные уравнения по звеньям.

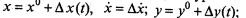

Определяется рабочая точка установившегося режима работы звена (системы), в которой необходимо определить поведение звена (системы) при малых отклонениях от установившегося значения координат состояния (x0,y0)

Если в структуре САУ есть нелинейное звено, описываемое нелинейной функцией

![]() (2.1)

(2.1)

которая представляет собой несущественную нелинейность (аналитическая нелинейная функция в области малых приращений), то ее можно разложить в ряд Тейлора в окрестности рабочей точки (0) при, например, внешнем возмущении f= 0.

В процессе управления в САУ в переходном и установившемся режимах х,у мало отклоняются от их программных значений х0, у0, исходя из принципа работы замкнутой САУ. Следовательно, для уравнения (2.1) можно записать, что

,

где знак ∆ характеризует малые отклонения

(вариации).

,

где знак ∆ характеризует малые отклонения

(вариации).Уравнение нелинейного звена в установившемся состоянии:

![]() (2.2)

(2.2)

Разлагая нелинейную функцию — уравнение (2.1) в ряд Тейлора, получим

или

![]()

где Rn определяет члены порядка малости; п> 2 (произведения и степени малых отклонений с коэффициентами) — остаточный член, который стремится к нулю при

![]()

Из уравнения (2.3) вычитают уравнение (2.2) и, опуская знак ∆, рассматривают х, у уже в отклонениях, заменяя на нуль все последующие члены разложения как малые величины высшего порядка (Rn = 0). В результате получают линеаризованное дифференциальное уравнение динамики звена в малых отклонениях:

![]()

или в операторной форме

![]()

Следует заметить, что положение о малых отклонениях для возмущения f(t) обычно неприменимо, так как они могут иметь значительную величину.

Отличие линеаризованного уравнения (2.4) от уравнения звена с нелинейной функцией (2.1) заключается в следующем: линеаризованное уравнение является приближенным, так как в нем отсутствуют члены высшего порядка малости; уравнение (2.4) записано только в отклонениях, т.е. неизвестными функциями времени являются не прежние полные величины (х, у), а их отклонения (∆х, ∆у), которые характеризуют состояние звена в неустановившемся режиме (при отклонении от установившегося состояния с х0, y0); уравнение (2.4) является линейным относительно отклонений.

Частные производные здесь являются постоянными коэффициентами при отклонениях (или переменными коэффициентами, если F содержит t в чистом виде). Этот способ линеаризации справедлив для нелинейных функций, для которых возможно разложение в ряд Тейлора, т. е. когда функция F является аналитической в рабочей области (малые приращения).

Таким образом, уравнение (2.4) дает результат решения задачи линеаризации исходного уравнения (2.1), и его называют дифференциальным уравнением звена (или САУ) в отклонениях или «в вариациях».

Обычно практически линеаризацию производят сразу по аналогии с уравнением (2.4), но не проводя предварительных выкладок (второй способ). При этом используют графический смысл проведенной линеаризации.

Если статическая характеристика звена нелинейна, то ее часто называют характеристикой с переменным по входной величине коэффициентом передачи.

Известно, что решение дифференциального уравнения с определенными начальными условиями дает интегральную кривую.

Суть линеаризации состоит в замене кривой искомого решения нелинейного уравнения (2.1) прямой, касательной к искомой кривой в точке, соответствующей начальным условиям. Такая замена будет, очевидно, справедливой только для тех отклонений ∆х, при которых кривая незначительно отличается от касательной. Следовательно, допустимая область отклонений и определяет возможности линеаризации исходной системы. При этом вместо частных производных находят частные разности ∆у, ∆х.

Для уравнения (2.4) , когда выражения записаны в отклонениях, графически это будет означать перенос начала координат в точку О (рис. 2.9, б). Для реальных систем возможности такой линеаризации часто справедливы для достаточно больших значений отклонений; чем больше эти значения отклонений, тем больше к данным системам применим термин «линейные системы».

Основываясь на графической интерпретации способа линеаризации, примененяют способ графической линеаризации. Согласно ему, нелинейные статические характеристики линеаризуются графически, т. е. проводят касательную к кривой, соответствующей реальным условиям (рис. 2.9, кривая 7) и заменяют ее линеаризованной характеристикой (прямая 2). Тогда для малых отклонений система является линейной. При этом для упрощения знак «∆» перед переменными опускают, предполагая, что эти переменные — малые отклонения от установившегося состояния и линеаризация уже проделана. Следует заметить, что рассмотренная линеаризация уравнений совершенно недопустима при скачкообразных нелинейных функциях F (типа «релейных» характеристик). Такие функции и характеристики являются существенно нелинейными и изучаются в теории нелинейных САУ