- •3. Правила эволюции живых систем

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •3. Основные свойства живых систем

- •5.Определить микропрепараты.

- •3. Наследование групп крови системы аво

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Закон Вавилова и его значение в медицине и биологии.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •3. Взаимодействие аллельных генов

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Особенности строения, цикл развития Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Морфология, циклы развития, пути заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики эхинококка и альвеококка.

- •5.Определить микропрепараты.

- •2. Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости трансмиссивных болезней

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

- •5.Определить микропрепараты.

Билет №1

1. Мембранные структуры клетки. Строение и функции.

2.Филярии. Циклы развития, патогенное действие, лабораторная диагностика, профилактика.

3.Правила эволюции живых систем.

4.В одной популяции изолированной из 100 000 человек насчитывается 16% людей с резус-отрицательной кровью (рецессивный признак). Установите частоту гетерозиготных носителей гена резус - отрицательной крови. Определите число резус положительных и резус- отрицательных людей.

5.Определить микропрепараты.

1. Мембранные структуры клетки

Одномембранные органеллы

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) представляет собой сложную систему вакуолей и каналов, которые ограничены мембранами. Различают гладкую (агранулярную) и шероховатую (гранулярную) ЭПС. Гладкая не имеет на своей мембране рибосом. В ней происходит синтез липидов, липопротеидов, накопление и выведение из клетки ядовитых веществ. Гранулярная ЭПС имеет рибосомы на мембранах, в которых синтезируются белки. Затем белки поступают в комплекс Гольджи, а оттуда наружу.

Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи) представляет собой стопку уплощенных мембранных мешочков – цистерн и связанную с ними систему пузырьков. Стопка цистерн называется диктиосома.

Функции комплекса Гольджи: модификация белков, синтез полисахаридов, транспорт веществ, формирование клеточной мембраны, образование лизосом.

Лизосомы – представляют собой окруженные мембраной пузырьки, содержащие ферменты. Они осуществляют внутриклеточное расщепление веществ и подразделяются на первичные и вторичные. Первичные лизосомы содержат ферменты в неактивной форме. После попадания в органеллы различных веществ происходит активация ферментов и начинается процесс переваривания – это вторичные лизосомы.

Пероксисомы имеют вид пузырьков, ограниченных одной мембраной. Они содержат ферменты, которые расщепляют токсичную для клеток перекись водорода.

Вакуоли – это органеллы клеток растений, содержащие клеточный сок. В клеточном соке могут находиться запасные питательные вещества, пигменты, отходы жизнедеятельности. Вакуоли участвуют в создании тургорного давления, в регуляции водно – солевого обмена.

Двумембранные органеллы

Митохондрии – это органеллы округлой или овальной формы. Они состоят из двух мембран: внутренней и наружной. Внутренняя мембрана имеет выросты – кристы, которые разделяют митохондрию на отсеки. Отсеки заполнены веществом – матриксом. В матриксе содержатся ДНК, иРНК, тРНК, рибосомы, соли кальция и магния. Здесь происходит автономный биосинтез белка. Основной же функцией митохондрий является синтез энергии и накопления ее в молекулах АТФ. Новые митохондрии образуются в клетке в результате деления старых.

Пластиды – органеллы, встречающиеся преимущественно в растительных клетках. Они бывают трех типов: хлоропласты, содержащие пигмент зеленого цвета; хромопласты (пигменты красного, желтого, оранжевого цвета); лейкопласты (бесцветные).

- Хлоропласты благодаря зеленому пигменту хлорофиллу, способны синтезировать органические вещества из неорганических, используя энергию солнца.

- Хромопласты придают яркую окраску цветам и плодам.

- Лейкопласты способны накапливать запасные питательные вещества: крахмал, липиды, белки и др.

2. ФИЛЯРИИ, Filaria - биогельминты, группа возбудителей заболеваний человека (филяриатозов), широко распространенных в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Главный признак, объединяющий филярий, - нитевидная (filus - нить) форма тела. Основные их хозяева - человек и некоторые млекопитающие, промежуточные хозяева и переносчики - различные виды двукрылых насекомых. Взрослые паразиты локализованы в тканях и полостях тела человека, а личинки (микрофилярии) - в крови или тканях. Микрофилярии совершают суточные миграции: в зависимости от активности переносчика они появляются в периферической крови либо ночью, либо днем. Филярии живородящи.

Медицинское значение имеют 7 видов филярий: Wuchereria bancrofti, вызывающая вухерериоз; Brugia malayi - бругиоз; Onchocerca volvulus - онхоцеркоз; Dipetalonema streptocerca - стрептоцеркоз; Dipetalonema perstans - дипеталонематоз; Loa loa - лоаоз; Mansonella ozzardii - мансонеллез. По примерным оценкам экспертов ВОЗ около 650 млн. людей инвазировано филяриями.

Цикл развития филярий. Основной хозяин-человек, промежуточные хозяева и переносчики комары родов Culex, Aedes, Anopheles, Mansonia.Половозрелые самки локализуются в подкожной жировой клетчатке чаще нижних конечностей. Из яиц в матке развиваются мелкие личинки (микрофилярии) размером 0,5-0,7 мм. В период созревания личинок самка головным концом подходит к поверхности кожи, где формируется пузырь диаметром 2-7 см, заполненный жидкостью. Через некоторое время он вскрывается. При попадании воды на ранку, ришта высовывает передний конец наружу и "отрождает" до 3 млн. личинок, а сама подвергается рассасыванию. Личинки живут в воде в течение 3-6 суток и заглатываются промежуточным хозяином (циклопом). Из кишечника личинки попадают в полость тела рачка. Человек (и другие окончательные хозяева) заражаются при питье сырой воды из открытых водоемов (арыков). В желудочно-кишечном тракте циклопы перевариваются, а микрофилярии пробуравливают стенку кишечника и по кровеносным и лимфатическим сосудам мигрируют к месту окончательной локализации - в подкожную клетчатку нижних конечностей. Половой зрелости нематоды достигают через 10-14 месяцев после заражения человека.

Патогенное действие. Патогенное действие ришты связано с сенсибилизацией организма продуктами обмена паразита, механическим повреждением тканей и присоединением вторичной инфекции.

Лабораторная диагностика обычно не требуется, так как паразит хорошо заметен невооруженным глазом в виде извитых подкожных валиков. В сложных случаях прибегают к рентгенологическому обследованию больных, когда можно видеть гельминтов; иногда применяют иммунологические методы обследования (РНИФ).

Профилактика. В очагах дракункулеза следует исключить использование некипяченой и нефильтрованной воды из открытых водоемов. Общественные меры профилактики включают выявление и лечение больных, охрану мест водоснабжения от загрязнения, санитарно-просветительную работу среди населения.

3. Правила эволюции живых систем

Правило необратимости эволюции: в процессе исторического развития невозможен возврат какой-либо группы организмов в состояние, уже пройденное ею ранее. Генетическую основу его представляет бесконечно малая статическая вероятность возникновения двух идентичных генофондов (даже генотипов). Благодаря наличию обратных мутаций в филогенезе, возможно повторное возникновение отдельных простых признаков.

Правило прогрессивной специализации: группа, начавшая эволюцию по этому типу, в дальнейшем только углубляется в специализацию. Генетическую основу представляет ограниченность генофонда соответствующей группы организмов и его формирование в филогенезе под действием определенных факторов.

Правило происхождения от неспециализированных предков: новые группы организмов происходят от менее специализированных представителей предковой формы. Основой его служит большее разнообразие способов борьбы за существование в малоспециализированных группах. Отсутствие глубоких специализаций облегчает появление разнообразных адаптации, включая и принципиально новые.

Билет №2

1.Митоз. Механизмы регуляции митотической активности клеток.

2.Отряд блохи, строение, цикл развития, образ жизни. Эктопаразитическое и трансмиссивное значение блох.

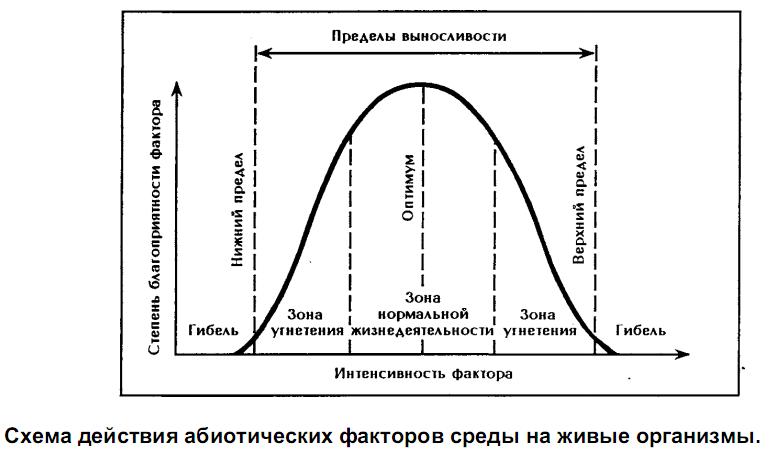

3. Влияние абиотических факторов на организм. Анабиоз, гипотермия, их значение для медицины. ,

4.Белозерный сорт овса скрещивался с чернозерным. Гибриды оказались чернозерными. При скрещивании гибридов между собой получилось примерно 3000 черных зерен, 752 серых и 250 белых. Сколько черных зерен среди потомства

второго поколения полностью гомозиготны.

5.Определить микропрепараты.

1. Митоз – непрерывный процесс и условно делится на 4 стадии: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Наиболее продолжительны первая и последняя. Длительность митоза 1-2 часа.

1. Профаза. В начале профазы центриоли расходятся к полюсам клетки, от центриолей начинают формироваться микротрубочки, которые тянутся от одного полюса к другому и по направлению к экватору клетки, образуя веретено деления. К концу профазы растворяются ядрышки, ядерная оболочка. К центромерам хромосом прикрепляются нити веретена деления, хромосомы спирализуются и устремляются к центру клетки. Содержание генетической информации при этом не изменяется (4с2n).

2.Метафаза. Длительность 2-10 мин. Короткая фаза, хромосомы располагаются на экваторе клетки, причем центромеры всех хромосом располагаются в одной плоскости – экваториальной. Между хроматидами появляются щели. В области центромер с двух сторон имеются небольшие дисковидные структуры – кинетохоры. От них так же, как и от центриолей отходят микротрубочки, которые располагаются между нитями веретена деления.

Существует точка зрения, что именно кинетохорные микротрубочки заставляют центромеры всех хромосом выстраиваться в области экватора. Это стадия наибольшей спирализации хромосом, когда их удобнее всего изучать. Содержание генетической информации при этом не изменяется (4с2n).

3. Анафаза длится 2-3 минуты, самая короткая стадия. В анафазе происходит расщепление центромер и разделение хроматид. После разделения одна хроматида (сестринская хромосома) начинает двигаться к одному полюсу, а другая половина – к другому.

Предполагается, что движение хроматид обусловлено скольжением кинетохорных трубочек по микротрубочкам центриолей. Именно микротрубочки генерируют силу, обуславливающую расхождение хроматид. По другой версии, нити веретена деления плавятся и увлекают за собой хроматиды.

В клетке находится два диплоидных набора хромосом- 4с4n (у каждого полюса 2с2n).

4. Телофаза. В телофазу формируются ядра дочерних клеток, хромосомы деспирализуются, строятся ядерные оболочки, в ядре появляются ядрышки.

2. Блохи (лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных. Блохи вторично бескрылы. Они полностью утратили крылья в процессе приспособления к эктопаразитизму в имагинальной фазе. Блохи обладают узкоспециализированным ротовым аппаратом, предназначенным для прокалывания покровов хозяина и насасывания крови. Известно более 2380 видов блох. Отряд включает более 200 родов, объединяемых в 15 семейств. Семейство Pulicidae — (обыкновенные блохи) включает виды, имеющие экономическое и медицинское значение: Pulex irritans, Ctenocephalides felis, C. Canis, Spilopsyllus cuniculi, Xenopsylla cheopis — это блохи человека, кошек, собак, кроликов и крыс. В Британском музее имеется коллекция блох британского банкира и энтомолога Чарлза Ротшильда (en:Charles Rothschild).

Жизненный цикл. Блохи — это насекомые с полным превращением. Специальных мест для откладки яиц блохи не ищут. Оплодотворенные самки с силой выбрасывают яйца небольшими порциями для более успешного распространения или яйца могут быть отложены на покровы хозяина. Развитие яиц в среднем продолжается не более двух недель. Из яйца выходит безногая, червеобразная, активно передвигающаяся личинка, которая зарывается в субстрат норы или гнезда хозяина. Личинка питается либо различными разлагающимися остатками, или (у некоторых видов) непереваренной кровью, содержащейся в испражнениях взрослых блох. Личинки линяют 3 раза. После этого они окружают себя шелкоподобным коконом и окукливаются. У разных видов блох выход из кокона приурочен к определенному сезону. Вышедшая из куколки взрослая блоха подкарауливает животное-хозяина. Взрослая блоха теоретически может жить 1,5 года, но реально — не более пары месяцев.

Строение. Размеры от 1 до 5 мм. Тело покрыто волосками и щетинками. Блоха имеет голову, грудь и брюшко, сплющенное с боков.. Третья пара ног длинная, с мощной мускулатурой (прыгательные ножки). Некоторые могут прыгать до 20 см в высоту на расстояние до 50 см.

3. Абиотические факторы - это прямо или косвенно действующие на организм факторы неживой природы - свет, температура, влажность, химический состав воздушной, водной и почвенной среды и др. (т. е. свойства среды, возникновение и воздействие которых прямо не зависит от деятельности живых организмов).

Абиотические — факторы неживой природы:

климатические: годовая сумма температур, среднегодовая температура, влажность, давление воздуха

эдафические (эдафогенные): механический состав почвы, воздухопроницаемость почвы, кислотность почвы химический состав почвы

орографические: рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склона

химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность

физические: шум, магнитные поля, теплопроводность и теплоёмкость, радиоактивность, интенсивность солнечного излучения

Анабиоз - состояние организма, при котором жизненные процессы резко замедляются, что способствует выживанию его в неблагоприятных условиях. В наше время анабиоз широко использует человек: при приготовлении живых вакцин в медицине, в искусственном осеменении сельскохозяйственных животных (замороженная сперма ценных производителей может храниться очень долго, не теряя способности к оплодотворению), а также для облегчения хирургических операций, когда применяется глубокое охлаждение организма человека - так называемая гипотермия.

Билет №3

1.Теории старения. Продолжительность жизни. Перспективы и направления борьбы за увеличение средней продолжительности жизни человека.

2.Определение паразитизма. Влияние паразита на организм хозяина. Реакция хозяина на присутствие паразита.

3.Определение и классификация наследственных болезней человека.

4.При определении групп крови в популяции эскимосов восточной Гренландии установлено, что на 3000 обследованных 2505 имели генотип 1м1м,,27- генотип lnln и 468 - генотип 1м1п.

а) Определить частоту всех трех генотипов, выразив ее в процентах.

б) Определить частоту этих же генотипов, выразив ее в долях единиц.