- •11 12 29 Форма Коши

- •2 5 7 Лаплас, z-перетворення

- •3 9 14 26 28 Операційний метод розв’язування лінійних диференціальних рівнянь і їх систем

- •2. Однорідні різницеві рівняння Наведемо деякі властивості розв’язків однорідного рр

- •І. Якщо рівняння має n різних коренів , то загальний розв’язок рр (6) має вигляд Частинні розв’язки будуть лінійно незалежні, так як визначник Вронького

- •6 27 Методи розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (метод Гауса).

- •8 10 Алгоритм ортогоналізації Грамма-Шмидта.

- •Особливі розв’язки

Особливі розв’язки

Визначення.

Розв’язок

диференціального рівняння, в кожній

точці якого

диференціального рівняння, в кожній

точці якого

порушена

єдиність розв’язку задачі Коші,

називається особливим розв’язком.

порушена

єдиність розв’язку задачі Коші,

називається особливим розв’язком.

Очевидно,

особливі розв’язки треба шукати в тих

точках області

,

де порушені умови теореми про існування

й єдиність розв’язку задачі Коші. Але,

оскільки умови теореми носять достатній

характер, то їхнє не виконання для

існування особливих розв’язків, носить

необхідний характер. І точки

області

,

у яких порушені умови теореми про

існування та єдиність розв’язку

диференціального рівняння, є лише

"підозрілими" на особливі розв’язки.

,

де порушені умови теореми про існування

й єдиність розв’язку задачі Коші. Але,

оскільки умови теореми носять достатній

характер, то їхнє не виконання для

існування особливих розв’язків, носить

необхідний характер. І точки

області

,

у яких порушені умови теореми про

існування та єдиність розв’язку

диференціального рівняння, є лише

"підозрілими" на особливі розв’язки.

Розглянемо рівняння

.

.

Неперервність

в

області

звичайно

виконується, і особливі розв’язки варто

шукати там, де

в

області

звичайно

виконується, і особливі розв’язки варто

шукати там, де

.

.

Для диференціального рівняння, не розв’язаного відносно похідної

,

умови неперервності

,

умови неперервності

й обмеженості

й обмеженості

звичайно виконуються. І особливі

розв’язки варто шукати там, де

задовольняються рівняння:

звичайно виконуються. І особливі

розв’язки варто шукати там, де

задовольняються рівняння:

,

.

.

Вилучаючи

із системи

,

одержимо

,

одержимо

.

Однак

не в кожній точці

,

у якій

,

порушується єдиність розв’язку, тому

що умови теореми мають лише достатній

характер і не є необхідними. Якщо ж

яка-небудь гілка

кривої

є

інтегральною кривою, то

називається особливим розв’язком.

.

Однак

не в кожній точці

,

у якій

,

порушується єдиність розв’язку, тому

що умови теореми мають лише достатній

характер і не є необхідними. Якщо ж

яка-небудь гілка

кривої

є

інтегральною кривою, то

називається особливим розв’язком.

Таким чином, для знаходження особливого розв’язку рівняння треба

1)

знайти

-

дискримінантну криву, обумовлену

рівняннями

,

,

.

.

2) з'ясувати шляхом підстановки - є чи серед гілок - дискримінантної кривої інтегральні криві;

3) чи порушена умова одиничності в точках цих кривих.

15 . Інтерполяційні поліноми.

Пусть в точках х0, х1, ..., хn таких, что а < х0 < ..<хn <b, известны значения функции у =f(x), т.е. на отрезке [а, b] задана табличная (сеточная) функция

Функция φ(х) называется интерполирующей или интерполяционной для f(х) на [а,b], если ее значения φ(х0), φ(х1),..., φ(хn) в заданных точках х0,x1,..., хn, называемых узлами интерполяции, совпадают с заданными значениями функции f(x), т.е. с y0,y1,..., уn соответственно.

Тогда задача интерполяции формулируется так:

для функции f(х), заданной таблицей (1.2), найти многочлен Рn(х) такой, что выполняется совокупность условий интерполяции

![]()

Будем строить многочлен п-й степени Ln(х) в виде линей-

ной

комбинации

многочленов п-й

же

степени li(x)

(i = 0,1,..., n). Для того, чтобы такой многочлен

был интерполяционным для функции f(х),

достаточно зафиксировать в качестве

коэффициентов с, этой линейной комбинации

заданные в табл.1.2 значения уi

= f(xi),

а от базисных многочленов li(x)

потребовать выполнения условия

многочленов п-й

же

степени li(x)

(i = 0,1,..., n). Для того, чтобы такой многочлен

был интерполяционным для функции f(х),

достаточно зафиксировать в качестве

коэффициентов с, этой линейной комбинации

заданные в табл.1.2 значения уi

= f(xi),

а от базисных многочленов li(x)

потребовать выполнения условия

В таком случае для многочлена

в каждом узле хj (jє {0,1,..., п}), в силу (1.5), справедливо

т.е. выполняются условия интерполяции (1.3).

Чтобы конкретизировать базисные многочлены li(х), учтем, что они должны удовлетворять условиям (1.5). Равенство нулю i-го многочлена во всех узлах, кроме i-го, означает, что li(x) можно записать в виде

![]()

а коэффициент Ai, этого представления легко получается из содержащегося в (1.5) требования li(xi) = 1. Подставляя в выражение li(x) значение х = хi и приравнивая результат единице, получаем

![]()

Таким образом, базисные многочлены Лагранжа имеют вид

![]()

а искомый интерполяционный многочлен Лагранжа есть

Заметим, что числитель, фигурирующий в записи i-го слагаемого Lп(х) дроби, представляет собой произведение разностей между переменной х и всеми узлами, кроме i -го, а знаменатель — произведение разностей между i-м узлом и всеми остальными.

В качестве примера запишем интерполяционные многочлены Лагранжа первой степени.

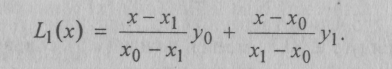

При п = 1 информация об интерполируемой функции у = f(х) сосредоточена в двух точках: (х0',у0) и (х1;y1). Многочлен Лагранжа в этом случае составляется с помощью двух базисных многочленов первой степени (lо(х) и l1(x))и имеет вид

Покажем его единственность (от противного). Предположим, что наряду с Ln(х) имеется другой многочлен n-и степени Qn(х), решающий ту же задачу интерполяции, т.е. удовлетворяющий условиям интерполяции типа (1.3):

![]()

Образуем новый многочлен как разность между Ln(х) и Qn(x). Этот многочлен Рп(х):= Ln(х)- Qn(x) имеет степень не выше п и во всех п+1 узлах х0, х1,..., хп обращается в нуль, в силу равенства значений Qn(xi). и Ln(хi) одним и тем же числам уi. Получается, что точки хо, х1,...,хn служат корнями многочлена Рn(х). Но по следствию из основной теоремы алгебры многочленов Рп(х) не может иметь более п корней. Полученное противоречие означает, что многочлены Qn(x) и Ln(х) должны полностью совпадать, т.е. по заданным п+1 значению функции можно построить единственный интерполяционный многочлен.

Пусть

для данной функции f(х) интерполяционный

многочлен Ln(х)

построен,

т.е. для приближенного представления

функции f(х) на отрезке [а, b]э[хо,xn,]

применяется интерполяционная

формула

![]()

Максимальная погрешность интерполирования на отрезке [а, b] оценивается величиной

Предположим, что х0, х1, …, хN – N –1 различных чисел, принимающих значения на интервале [а; b]. Существует единственный полином PN(x) не более чем степени N, обладающий следующим свойством:

f(xj) = PN(хj) для j = 0,1, ..., N.

Форма Ньютона этого полинома имеет вид

PN(x) = a0 + a1(x – x0) + … + aN(x – x0)(x – х1) … (x – xN –1),

где аk = f[х0, х1, …, хk], для k = 0, 1, ..., N.

Замечание.

Если

– множество точек с различными абсциссами,

то значения f(xj)

=

уj

можно

использовать для построения единственного

полинома степени ≤N,

который проходит через N

+1 точку.

– множество точек с различными абсциссами,

то значения f(xj)

=

уj

можно

использовать для построения единственного

полинома степени ≤N,

который проходит через N

+1 точку.

Метод найменших квадратів

Пусть

— совокупность N

точек

с различными абсциссами {хk}.

Линия

построенная, методом наименьших квадратов

у = f(x)

=

Ах +

В,

– это линия, которая минимизирует

среднеквадратичную ошибку Е2(

f

).

— совокупность N

точек

с различными абсциссами {хk}.

Линия

построенная, методом наименьших квадратов

у = f(x)

=

Ах +

В,

– это линия, которая минимизирует

среднеквадратичную ошибку Е2(

f

).

Величина

Е2(

f

)

будет минимальной тогда и только тогда,

когда будет минимальной величина

N(Е2(

f

))2

= .

Ниже будет показано геометрически, как

выглядит минимизация суммы квадратов

расстояний по вертикали от точек до

линии. Следующий результат объясняет

этот процесс.

.

Ниже будет показано геометрически, как

выглядит минимизация суммы квадратов

расстояний по вертикали от точек до

линии. Следующий результат объясняет

этот процесс.

Рис. 5.2. Расстояния по вертикали между точками {(хk, уk)} и линией, построенной методом наименьших квадратов, у = Ах+В

Теорема

5.1 (линия, построенная методом наименьших

квадратов).

Предположим, что

–

N точек

с различными абсциссами

Коэффициенты

линии, построенной методом наименьших

квадратов,

Коэффициенты

линии, построенной методом наименьших

квадратов,

у = Ах+ В,

являются решениями следующей системы линейных уравнений, известной под названием нормальные уравнения:

Доказательство. Выполним доказательство геометрически. Начнем с линии у = Ах + В. Расстояние по вертикали dk от точки (хk, уk) до точки (хk; Ахk + В) на линии равно dk = |Axk + В – уk| (рис. 5.2). Нужно минимизировать сумму квадратов расстояний по вертикали dk:

Е(А,В) =

Минимальная величина Е(А, В) определяется, если положить частные производные дЕ/дА и дЕ/дВ равными нулю и решить эти уравнения относительно А и В. Заметим, что {xk} и {уk} – постоянные в уравнении (11) и что А и В – переменные! Зафиксируем В, а затем продифференцируем Е(А, В) по А и получим

Зафиксируем А и продифференцируем Е(А, В) по В. Получим

Положим частные производные равными нулю в (12) и (13) и воспользуемся свойством дистрибутивности суммы, чтобы получить

Уравнения (14) и (15) можно привести к стандартному виду систем и получить нормальные уравнения (10). Решаются такие системы уравнений с помощью той же техники, что и для решения систем линейных уравнений в главе 3. Тем не менее, метод, примененный в программе 5.1, преобразует исходные точки таким образом, чтобы матрица была хорошо обусловлена (см. упражнения).