- •1.2. Системы водоотведения городов и промышленных предприятий

- •1.3. Основные показатели качества сточных вод

- •2. Механическая очистка сточных вод

- •2.1. Усреднители

- •2.2. Решетки для процеживания

- •2.3.1.2. Отстойники

- •2.3.1.3. Специальные устройства для механической очистки сточных вод

- •2.3.2. Устройства для выделения из сточных вод нерастворимых примесей под действием центробежных сил

- •2.3.2.1.Гидроциклоны

- •2.3.2.2. Центрифуги и сепараторы

- •2.3.3. Фильтрационные установки

- •2.1.6.1. Фильтрование через фильтрующие (пористые) перегородки

- •2.1.6.2. Процеживание на сетчатых барабанных фильтрах и микрофильтрах

- •2.1.6.3. Фильтры с зернистой загрузкой

- •3. Химическая очистка сточных вод

- •3.1. Нейтрализация

- •3.2. Окислительный метод

- •3.3. Восстановительный метод

- •4. Физико-химическая очистка сточных вод

- •4.1. Коагуляция и флокуляция

- •4.2. Сорбция

- •4.3. Флотация

- •4.4. Экстракция

- •4.5. Ионный обмен

- •4.6. Обратный осмос и ультрафильтрация

- •4.7. Термическая обработка сточных вод

- •5. Электрохимическая очистка сточных вод

- •5.1. Электролизеры

- •5.2. Установки для электрокоагуляции

- •5.3. Электрофлотационные установки

- •5.4. Электродиализ

- •6. Биологическая очистка сточных вод

- •7. Обработка и утилизация осадков бытовых и производственных сточных вод

- •8. Очистные сооружения малой канализации

- •Современные методы и сооружения подготовки воды для промышленного и бытового использования список литературы по очистке природных вод

- •Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. Гигиенические требования к качеству питьевой воды

- •Принципиальные основы технологии подготовки питьевой воды

- •4 Насосы станции I подъема; 5 – отстойники; 6 – фильтры;

- •Судьба промывных вод и осадков очистных сооружений станций водоподготовки

Принципиальные основы технологии подготовки питьевой воды

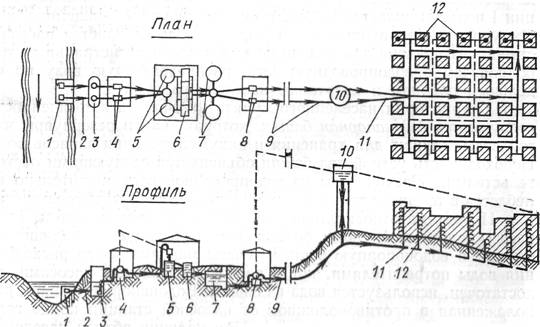

Типовая схема водоснабжения населенного пункта с забором воды из поверхностного источника (реки) включает в себя следующие сооружения (рис.1).

1) Водозаборные сооружения. Конструкция их может быть различной в зависимости от типа водоисточника. Из поверхностных источников забор воды осуществляется береговыми и русловыми водозаборами. Устройство водозабора из поверхностных источников должно обеспечить постоянство ее состава. Водозабор располагают, как правило, выше населенного пункта, обслуживаемого данным водопроводом, на участке реки с устойчивым руслом и достаточной глубиной. Водозабор из подземных источников производится через буровые скважины, шахтные колодцы и каптажи.

2) Сооружения для подъема и перекачки воды – насосные станции. Вода из источника водоснабжения перекачивается на очистные сооружения насосами станции I подъема, а после очистки подается потребителям насосами станции II подъема.

3) Сооружения для очистки воды необходимы для доведения качества воды до требований, предъявляемых к ней потребителям.

4) Сборные резервуары (резервуары чистой воды) служат для сглаживания неравномерности режима работы насосных станций I и II подъема и хранения противопожарных и аварийных объемов воды.

Рис. 1.Типовая схема водоснабжения населенного пункта

с забором воды из поверхностного источника

1 – водоприемник; 2 – самотечная труба; 3 – береговой колодец;

4 Насосы станции I подъема; 5 – отстойники; 6 – фильтры;

7 – запасные резервуары чистой воды; 8 – насосы станции II подъема;

9 – водоводы; 10 – водонапорная башня; 11 – магистральные трубопроводы;

12 - распределительные трубопроводы

5) Сооружения для распределения воды по территории объекта и раздачи ее потребителям представляют собой систему подземных трубопроводов: водоводов (прокладываются в две нитки для повышения надежности), магистральных трубопроводов и распределительной водопроводную сеть.

6) Сооружения для хранения и аккумулирования воды. На территории населенного пункта (обычно на возвышенности) сооружается водонапорная башня. Необходимость ее устройства объясняется существенными колебаниями расхода воды из водопроводной сети в течение суток.

Как отмечено выше, вода природных источников питьевого водоснабжения, как правило, не соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде и требует перед подачей населению подготовки – очистки и обеззараживания. Лишь в некоторых случаях к воде приходится добавлять какие-либо вещества для корректировки ее солевого состава; в этом случае говорят о кондиционировании воды. В совокупности процессы очистки, обеззараживания и кондиционирования часто называют процессами водоподготовки.

Под очисткой воды при подготовке ее для питьевого водоснабжения понимают снижение концентрации примесей до уровня, обеспечивающего безвредность и безопасность потребления воды человеком, т.е. до уровня гигиенических нормативов. При этом полное освобождение воды от имеющихся примесей не предусматривается.

Основными способами очистки воды поверхностного источника являются осветление, обесцвечивание и обеззараживание. Осветление воды – удаление из нее взвешенных веществ. Обесцвечивание воды – устранение окрашенных коллоидов или истинно растворенных веществ природного происхождения (как правило, природных гуминовых веществ), придающих воде цветность.

Обеззараживание питьевой воды означает ее освобождение от микроорганизмов. При обеззараживании воды до установленных нормативов в ней остается достаточно жизнеспособных сапрофитных микроорганизмов, но стремление освободить воду от них не имеет гигиенического обоснования и поэтому нецелесообразно с экономической точки зрения.

К кондиционированию воды чаще прибегают при использовании в централизованных системах питьевого водоснабжения источников с солоноватой или соленой водой после ее глубокого обессоливания, с целью коррекции солевого состава.

Консервация питьевой воды осуществляется с целью сохранения обеззараживающих свойств подготовленной питьевой воды на регламентированный срок хранения ее запасов (на случай водоснабжения в чрезвычайных ситуациях и пр.).

Целью специальных методов водоподготовки является удаление из воды конкретных химических соединений. Эти методы используются, как правило, на водопроводах из подземных источников. К специальным методам обработки воды относятся обезжелезивание, деманганация, фторирование и дефторирование, сорбционные методы и др. На водопроводах из поверхностных источников к специальным методам прибегают редко.

Способы улучшения качества воды и состав водоочистных сооружений питьевого водопровода зависят от вида источника, а также от состава и свойств воды.

Для предварительной очистки воды от планктона и крупных примесей используют микрофильтры и барабанные сетки.

1) Осветление является основным технологическим процессом улучшения органолептических свойств воды. Оно заключается в освобождении воды от взвешенных веществ, определяющих мутность воды. Традиционными методами осветления воды (механическим отстаиванием и фильтрацией) удается задержать взвешенные частицы размером более 0,001 м. Для удаления из воды коллоидов необходимо предварительное разрушение их структуры методом коагуляции.

2) Коагуляцией называется процесс укрупнения, агрегации коллоидных и тонкодисперсных примесей воды вследствие их взаимного слипания под действием сил молекулярного притяжения. Коагуляция происходит под влиянием химических реагентов – коагулянтов, которые либо нарушают агрегативную устойчивость примесей воды, либо образуют коллоиды, сорбирующие примеси воды. В процессе коагуляции одновременно снижаются цветность, запахи и привкусы и микробная загрязненность воды. В качестве коагулянтов чаще всего используют соли алюминия или железа.

В практике водоподготовки известны два вида коагуляции – в толще зернистой загрузки фильтра (контактная коагуляция) и в камерах хлопьеобразования (коагуляция в свободном объеме). Вначале рассчитывают дозу коагулянта в зависимости от состава воды, затем ее уточняют опытным путем.

Для ускорения коагуляции и интенсификации работы очистных сооружений применяют флокулянты – высокомолекулярные синтетические соединения. Флокуляция – процесс образования хлопьев из коллоидных веществ воды за счет их сорбции на поверхности макромолекул флокулянта. Применение флокулянтов позволяет:

- ускорить коагуляцию;

- увеличить скорость движения воды в отстойниках;

- уменьшить время отстаивания путем увеличения скорости осаждения хлопьев;

- повысить скорость фильтрования и продолжительность фильтроцикла.

Различают флокулянты анионного (полиакриламид, К-4, К-6, активированная кремниевая кислота) и катионного (например, ВА-2) типа. Применение флокулянтов анионного типа требует предварительной обработки воды коагулянтом, использование катионных флокулянтов предварительного введения коагулянта не предполагает.

Для применения в централизованном питьевом водоснабжении допускаются лишь флокулянты, прошедшие гигиеническую апробацию и имеющие нормированные ПДК.

В составе сооружений для коагуляции в свободном объеме должны быть дозатор, смеситель и камера хлопьеобразования. Коагуляция только подготавливает воду для дальнейшей обработки - осветления и обесцвечивания и в этом смысле не является самостоятельным процессом.

3) Первым этапом осветления воды, прошедшей или не прошедшей коагуляцию, является осаждение взвешенных веществ в отстойниках. Используются горизонтальные (в том числе с тонкослойными модулями) и вертикальные отстойники, осветлители со взвешенным осадком. Несмотря на высокую техническую эффективность осаждения, отстойники и осветлители не могут дать достаточно гигиенически эффективную очистку. Осаждением удается удалить из воды грубодисперсные примеси (частицы размером до 0,01 мм).

4) В связи с этим следующим этапом осветления воды становится ее фильтрование через фильтры с зернистой загрузкой. В качестве фильтрующей загрузки используют кварцевый песок, гравий, дробленый антрацит и другие материалы, уложенные слоями возрастающей сверху вниз крупности. Вода поступает на поверхность фильтра, движется сквозь слой фильтрующего материала и дренажным устройством отводится в резервуар чистой воды.

Фильтры разделяют по скорости фильтрования на медленные (0,1 – 0,3 м/ч) и скорые (6 – 7) м/ч, по направлению фильтрующего потока – на одно- и двухпоточные, по числу фильтрующих слоев – на одно- и двухслойные.

Медленные фильтры всегда открытые (безнапорные). Движение воды в них происходит под напором, создаваемым разностью отметок уровней воды в фильтре и на выходе из него. Они применяются на станциях малой производительности.

В настоящее время применяются скорые фильтры, чаще всего открытые. Скорость фильтрования в них в 50 – 60 раз больше, чем на медленных фильтрах. Сверхскоростные фильтры всегда напорные. Движение воды через слой фильтрующей загрузки происходит под напором, создаваемым насосами. Обратную промывку фильтров (в направлении снизу вверх) производят чистой водой со скоростью, в 7 – 10 раз большей скорости фильтрации.

Фильтрование осуществляют двумя принципиально разными методами.

А) Пленочное фильтрование предполагает образование пленки из ранее задержанных примесей воды в верхнем слое фильтрующей загрузки. Вследствие механического осаждения частиц взвеси и их прилипания к поверхности зерен загрузки уменьшается размер пор. Затем на поверхности песка развиваются водоросли, бактерии и пр, т.е. образуется биопленка – илистый осадок, состоящий из минеральных и органических веществ. Толщина пленки достигает 0,5 – 1 мм и более.

Образованию пленки способствуют малая скорость фильтрации, большая мутность воды, значительное содержание фитопланктона. Биопленка играет решающую роль в работе медленных фильтров. Помимо задерживания мельчайшей взвеси, пленка задерживает бактерии на 95 – 99%, обеспечивает снижение окисляемости на 20 – 45% и цветности на 20%. Однако постепенное утолщение пленки вызывает потерю напора, что требует периодической чистки медленного фильтра.

Б) Объемное фильтрование. В связи с ростом водопотребления и мощностей водопроводов медленные фильтры уступили место скорым, на которых осуществляется объемное фильтрование. Их преимуществами являются большая производительность и меньшая площадь.

Механические примеси проникают в толщу фильтрующей загрузки и адсорбируются под действием сил молекулярного притяжения на поверхности ее зерен и ранее прилипших частиц. Чем больше скорость фильтрования и чем крупнее зерна загрузки, тем глубже проникают в ее толщу загрязнения и тем равномернее они распределяются.

Для нормальной работы фильтра важно, чтобы скорость фильтрования была постоянной в течение всего фильтроцикла, то есть не уменьшалась по мере загрязнения фильтра. С этой целью на трубопроводе, отводящем фильтрованную воду, устанавливают автоматически работающие регуляторы скорости фильтрации, благодаря которым через фильтр проходит все время постоянное количество воды.

К числу фильтров с повышенной грязеемкостью относятся двухпоточные фильтры и фильтры с двухслойной загрузкой. Сущность работы двухпоточных фильтров заключается в том, что основная масса воды (70%) фильтруется снизу вверх, а меньшая часть, как в обычных фильтрах, сверху вниз. Благодаря этому основная масса загрязнений задерживается в нижней, наиболее крупнозернистой части фильтра, имеющей большую грязеемкость. В двухслойных фильтрах в качестве фильтрующей загрузки, в зависимости от модификации фильтра, используются антрацит и песок, или керамзит и песок.

По окончании фильтроцикла промывку фильтра производят обратным током чистой профильтрованной воды путем ее подачи под необходимым напором в распределительную систему. Промывная вода, проходя с большой скоростью (в 7 – 10 раз большей, чем скорость фильтрования) через фильтрующую загрузку снизу вверх, поднимает и взвешивает ее. Продолжительность промывки скорых фильтров – 5 – 7 мин.

Таким образом, водопроводные очистные сооружения включают в себя:

- реагентный цех (хозяйство), в котором приготавливают раствор коагулянта определенной концентрации;

- смеситель, который обеспечивает перемешивание раствора коагулянта, поступающего из реагентного хозяйства, с обрабатываемой водой. Смесители бывают дырчатые и перегородчатые с целью создания интенсивных завихрений потока;

- камеру реакции (хлопьеобразования), в ней происходит химическая реакция и образуются хлопья коагулянта. Процесс хлопьеобразования завершается в ней в течение 10 – 15 мин. Чаще всего камера реакции помещается внутрь вертикального отстойника. Применяют также горизонтальные и радиальные отстойники. Более совершенными сооружениями являются осветлители со взвешенным осадком. Их конструкция принципиально не отличается от конструкции вертикального отстойника. Осветляемая вода проходит в восходящем движении слой осадка высотой 2 – 2,5 м, находящегося во взвешенном состоянии. Частицы взвешенного осадка способствуют большему укрупнению хлопьев коагулянта, на них задерживается больше взвешенных частиц. Такие осветлители имеют более высокую производительность, требуют меньшего расхода коагулянта;

- фильтры;

- установку для обеззараживания. Обеззараживание применяется для удаления из воды оставшихся после отстаивания и фильтрования бактерий, среди которых могут быть и болезнетворные.

Таким образом, роль широко применяемых в практике водоснабжения методов осветления и обесцвечивания воды состоит в освобождении от природных примесей (механическая взвесь, коллоиды) и частично от микрофлоры (до 90% исходного содержания). Защитная способность водопроводных сооружений относительно химических техногенных загрязнений весьма ограниченна.

5) К специальным методам подготовки питьевой воды относятся обезжелезивание, фторирование и дефторирование воды, опреснение. Как правило, обезжелезивание и фторирование применяют при использовании подземных источников водоснабжения, а установки для опреснения позволяют использовать для получения питьевой воды морскую или соленую подземную воду.

а) Обезжелезивание. Железо часто содержится в природных водах в виде растворов оксида железа (II), сульфидов, карбонатов и бикарбонатов, реже комплексных железоорганических соединений. Поверхностные воды содержат коллоидные или тонкодисперсные взвеси гидроксидов, сульфаты железа, комплексы сложного состава с гуминовыми соединениями. Концентрация железа в воде источников питьевого водоснабжения колеблется от нескольких сотых долей до десятков мг/л. Допустимая концентрация железа в питьевой воде (по СанПиН 2.1.4.1074-01) принята не более 0,3 мг/л. Она призвана предупредить возможное неблагоприятное влияние железа на органолептические свойства воды (мутность и цветность).

Выбор метода, технологической схемы и сооружений для обезжелезивания зависит от вида соединений железа в обрабатываемой воде, свойств воды (активная реакция, щелочность), производительности установки и представляет сложную технологическую задачу.

Обезжелезивание подземных вод наиболее часто проводят безреагентными (аэрационными) методами. При контакте воды с воздухом двухвалентное железо окисляется кислородом воздуха в трехвалентное, которое при рН воды более 3,5 гидролизуется, переходя в гидроксид железа. который удаляется из воды осаждением или фильтрованием.

Обезжелезивание поверхностных вод осуществляется реагентными методами. В качестве реагентов используют сульфат алюминия, известь и хлор.

В последние годы в практику водоснабжения внедрен новый метод обезжелезивания воды, совмещающий процессы окисления и фильтрования.

б) Фторирование. Фторирование воды было предложено как эффективное средство снижения заболеваемости кариесом зубов. С 1945 г. фторирование воды городских водопроводов начало внедряться в США. В нашей стране фторирование питьевой воды было внедрено в 1957 г. на водопроводе г. Норильска.

На развитие кариеса влияют климатические условия и характер питания. В связи с этим единой оптимальной концентрации фтора в питьевой воде установить нельзя. Получила всеобщее признание оптимальная концентрация фтора в питьевой воде на уровне 1 мг/л, предложенная отечественными учеными в 50-х годах и многократно подтвержденная в повторных экспериментах. Показаниями для введения фторирования является содержание фтора в питьевой воде ниже 0,5 мг/л и заболеваемость детей школьного возраста кариесом более 25%.

В качестве реагентов для фторирования воды в нашей стране применяются фторид натрия, кремнефтористая кислота. Фтореагенты добавляют после фильтров, перед резервуарами чистой воды.

Известно влияние избытка фтора в питьевой воде на развитие заболевания – флюороза, одним из признаков которого является пятнистость эмали зубов. Для дефторирования предложены реагентные и фильтрационные методы. Реагентные основаны на сорбции фтора свежеосажденными гидроксидами алюминия или магния. Наиболее эффективна фильтрация воды через слой активированного оксида алюминия, играющего роль анионита.

в) Опреснение. В некоторых регионах России ощущается недостаток пресной воды. Вместе с тем в этих регионах, как правило, имеются значительные запасы солоноватых (до 3 г/л) и соленых (3 – 10 г/л) вод. Наиболее распространенными методами опреснения являются дистилляция, ионный обмен, электродиализ и обратный осмос, или гиперфильтрация.

К специальным методам относят также умягчение воды для некоторых технологических процессов на промышленных предприятиях, стабилизацию, охлаждение воды.

6) Обеззараживание воды. Обеззараживанием называют процесс уничтожения патогенных микроорганизмов – бактерий и вирусов. В практике коммунального водоснабжения используют реагентные (хлорирование, озонирование, воздействие препаратами серебра, меди, йода) и безреагентные (ультрафиолетовые лучи, воздействие импульсными электрическими разрядами, гамма-лучами и др.) методы.

а) Хлорирование воды в настоящее время получило наиболее широкое распространение во всем мире благодаря высокой эффективности и надежности и, наряду с этим, многим техническим, гигиеническим и экономическим преимуществам перед другими методами.

Для хлорирования воды используют различные соединения хлора и разные способы их взаимодействия с водой. Наибольшее распространение получил жидкий хлор, который поступает на водопроводные станции в цистернах или баллонах под высоким давлением. При снижении давления жидкий хлор переходит в газообразный, хорошо растворяющийся в воде.

Хлор дозируют и смешивают с водой в установке для обеззараживания, затем подают полученную смесь в резервуар чистой воды. Хлор, введенный в воду, образует хлорноватистую кислоту НОСl и соляную кислоту. Хлоноватистая кислота – соединение нестойкое, она распадается на соляную кислоту и кислород. Соляная кислота соединяется с карбонатами, находящимися в воде, а кислород окисляет присутствующие в воде органические вещества, в том числе и бактерии.

Кроме жидкого хлора, в практике обеззараживания воды используют ряд его соединений, например, диоксид хлора (СlО2) – газ, хорошо растворимый в воде. Также используются гипохлориты кальция и натрия, представляющие собой соли хлорноватистой кислоты, и хлорная известь.

Оптимальная доза активного хлора состоит:

- из количество хлора, необходимого для удовлетворения хлорпоглощаемости воды, оказания бактерицидного действия;

- и некоторого количества так называемого остаточного хлора, присутствующего в обеззараженной воде и свидетельствующего о завершении процесса обеззараживания.

СанПиН 2.1.4.1074-01 указывает на необходимость обязательного присутствия в воде, подаваемой в водопроводную сеть, остаточного активного хлора в концентрациях 0,3 – 0,5 мг/л, что является гарантией эффективности обеззараживания. В указанных диапазонах концентраций остаточный хлор не изменяет органолептические свойства воды и в то же время может быть точно определен аналитическими методами.

Содержание остаточного хлора нормируется в воде на выходе из водопроводной станции, после соответствующего времени контакта (30 и 60 мин) в резервуарах чистой воды. Однако нельзя рассчитывать на то, что остаточный хлор может предотвратить неблагоприятные последствия вторичного загрязнения воды в процессе ее транспортировки по распределительной сети.

Для обеззараживания воды на водопроводах, использующих поверхностные источники с очень высоким бактериальным загрязнением, используют двойное хлорирование. Основную дозу хлора вводят в воду перед процессом очистки (отстаивания), а после очистки (фильтрования на скорых фильтрах) выполняют заключительное хлорирование.

Такой способ положительно оценивается технологами по обработке воды, поскольку в значительной мере снижает обрастание водопроводных сооружений и коммуникаций водорослями. Однако высокая концентрация образующихся при этом хлорорганических соединений (ХОС) не позволяет считать данный метод безупречным. ХОС образуются при хлорировании природной воды, содержащей органические вещества. Хлорорганические соединения в низких дозах не только оказывают общетоксическое действие, но и способны дать эмбриотоксический, мутагенный и канцерогенный эффект.

Хлорированию присущи и другие недостатки;

- сложность транспортировки и хранения жидкого хлора – взрывоопасного и токсичного вещества;

- необходимость соблюдения многочисленных требований по технике безопасности;

- продолжительное время контакта для достижения обеззараживающего эффекта;

- некоторые химические вещества, например, ПАВ, могут существенно снижать эффективность хлорирования.

Суперхлорирование, т.е. хлорирование избыточными дозами хлора, является способом, используемым как временная мера при особой эпидемической обстановке и при этом невозможности обеспечить достаточное время контакта воды с хлором. Однако при этом возникает необходимость удаления избыточного остаточного хлора (дехлорирование) перед подачей воды потребителю, что достигается добавлением к воде гипосульфита, либо сорбцией хлора на активированном угле или аэрацией.

В системе подготовки питьевой воды роль активированного угля заключается в устранении запаха и привкуса природных вод. Если вода из природного источника содержит органические вещества, то ее обрабатывают хлором. Однако хлор является высокотоксичным веществом, его ПДК в воде равна 0,00001 мг/л. Для устранения остаточной концентрации растворенного хлора воду пропускают через фильтр с активированным углем. Обычно в системах водоподготовки слой угля можно использовать до полного истощения в течение 6 месяцев – двух лет.

б) Обеззараживание воды озоном. Озон – один из сильнейших окислителей, обладает бактерицидными свойствами. Впервые эксперименты с использованием озона были проведены в 1886 г. во Франции. Первая в мире производственная озонаторная установка была построена в 1911 г. в Петербурге. В России озонирование применяется на водопроводах Москвы, Ярославля, Челябинска, Кургана и других городов.

Озон на водопроводных станциях получают с помощью специальных установок, главным технологическим узлом которых является электрический озонатор. Озоновоздушную смесь получают в озонаторах из кислорода воздуха путем действия на эту смесь разрядов электрического тока высокого напряжения. Бактерии окисляются атомарным кислородом, образующимся в воде при распаде растворенного в ней озона.

Достоинства метода:

- озон оказывает бактерицидное действие на патогенную микрофлору;

- озон способен разрушать многие присутствующие в воде химические вещества техногенного происхождения;

- обеззараживающее действие озона на бактерии во много раз более выражено, чем действие хлора;

- в процессе обработки воды происходят обесцвечивание и устранение привкусов и запахов, а также деструкция высокомолекулярных органических загрязнений;

- озон не образует в воде соединений, подобных хлорорганическим;

- озон улучшает органолептические свойства воды и обеспечивает бактерицидный эффект при меньшем времени контакта.

Широкое внедрение озонирования в практику обработки воды сдерживается высокой энергоемкостью процесса получения озона (озонирование на порядок дороже хлорирования).

в) Обеззараживание воды с использованием серебра, меди, йода. Серебро также обладает высоким бактерицидным эффектом. Антимикробное действие серебра охватывает многие виды бактерий и вирусы. Механизм бактерицидного действия заключается в блокировании функциональных групп ферментных систем клетки. В современных установках используется электролитический способ введения серебра.

Применение серебра сдерживают его высокая стоимость, а также то обстоятельство, что его ПДК в воде, установленная по токсикологическому ЛПВ, составляет 0,05 мг/л, что на порядок ниже эффективных по бактерицидному действию концентраций. Работами отечественных и зарубежных ученых установлен высокий бактерицидный эффект серебра уже в концентрации 0,05 мг/л. Эффективными рабочими концентрациями являются 0,2 – 0,4 мг/л и выше. Поэтому метод применяется для обеззараживания и консервации небольших объемов питьевой воды.

Действующие концентрации меди выше ПДК, и бактерицидный эффект развивается медленнее, чем при использовании серебра.

Для обеззараживания индивидуальных или небольших групповых запасов питьевой воды в полевых условиях используют препараты йода, которые в отличие от препаратов хлора действуют быстрее и не ухудшают органолептические свойства воды.

г) Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами относится к физическим (безреагентным) методам. При этом используют бактерицидные ртутно-кварцевые лампы высокого или низкого давления. Метод применяется для обеззараживания небольших расходов воды подземных источников.

Преимущества метода:

- широкий спектр антимикробного действия;

- отсутствие опасности передозировки;

- сохранение органолептических свойств воды;

- минимальное время контакта.

Недостатки:

- зависимость бактерицидного эффекта от мутности и цветности воды;

- отсутствие оперативного контроля эффективности;

- невозможность применения метода для вод высокой мутности.

д) Использование ионизирующего гамма-излучения. Должны быть выдержаны высокие требования к технике безопасности при эксплуатации установки.

е) Обеззараживание воды ультразвуком. Недостатки: трудность конструирования установок, обеспечения достаточной технической надежности, высокая стоимость.