- •1.2 Цель работы

- •1.3 Результат работы

- •Определения, обозначения и сокращения

- •Введение

- •Исследование взаимодействия материалов для получения максимальной эффективности стимуляции

- •3.1 Выбор прибора и методов для электромиостимуляции мышц парализованной нижней конечности

- •4.3 Выбор электродов для электромиостимуляции мышц парализованной конечности

- •Нижних конечностей

- •4.4 Совмещение электромиостимуляции с механическими движениями аппарата по пассивной разработке суставов

- •Уточнение параметров электростимуляции мышц

- •4.1 Время начала проведения реабилитационных мероприятий при парезах и параличах конечностей.

- •4.2 Показания для проведения электростимуляции мышц конечностей.

- •4.3 Противопоказания к электростимуляции мышц конечностей и ее осложнения.

- •4.4 Характеристика тока и параметры электростимуляции при спастических (центральных) парезах и параличах нижних конечностей.

- •4.5 Характеристика тока и параметры электростимуляции при периферических парезах и параличах нижних конечностей.

- •3. Проведение исследований точек взаимодействия для получения оптимально эффективного результата

- •Использование гониометрических методов при сочетанной многоканальной электростимуляции с механическим движением парализованной конечности

- •4.3 Исследование сочетанного использования многоканальной электростимуляции мышц с механическим движением парализованных нижних конечностей

- •4. Разработка принципов программирования и синхронизации аппарата механического движения парализованных конечностей

- •4.2 Принципы программирования и синхронизации предлагаемого медицинского комплекса.

- •4.3 ОЦенка параметров лечения при проведении реабилитации парализованной нижней конечности.

- •Разработка программного комплекса синхронного управления конечностями, синхронизация параметров электростимуляции и механического движения

- •4.1 Функциональные возможности программного обеспечения

- •4.2 Назначение элементов управления виртуального прибора

- •4.3 Последовательность работы программного обеспечения

- •4.4 Обработчики событий и алгоритмы обработки данных

- •Проведение исследований синхронной работы нескольких конечностей

- •7 Изготовление окончательной версии аппаратной части аппарата по реабилитации пациентов с парализованными конечностями

- •Глава 2. Проектно-конструкторская часть

- •Глава 3. Технологическая часть.

- •1.1.Схема работы разрабатываемого аппарата

- •1.2 Этапы проведения ниокр

4.5 Характеристика тока и параметры электростимуляции при периферических парезах и параличах нижних конечностей.

Расположение электродов и методика воздействия на стимулируемые мышцы (биполярная) парализованной конечности при вялых (периферических парезах) принципиально не отличалась от проведения электростимуляции при спастических парезах. Отличием было то, что попеременно стимулировались как мышцы агонисты, так и антагонисты, так как все они находились в состоянии атонии и гипотонуса. При повреждении двигательного нерва для возбуждения мышцы и получения необходимого для лечебного эффекта тетанического сокращения требовалось применение более длительных, чем в норме, импульсов тока, достигающих (в зависимости от степени повреждения нерва) 60 мс при уменьшении их частоты до 12 Гц. Для таких состояний более адекватны так называемые экспоненциальные импульсы с постепенным нарастанием тока. Оптимальные для каждого конкретного случая параметры тока определяют путем предварительной электродиагностики. В зависимости от степени ослабления мышцы выбирали соотношение времени ее сокращения и паузы между сокращениями от 1: 2 до 1: 4 и более. Электростимуляция мышцы не должна была вызывать ее утомление. Длительность электростимуляции окрепшей мышцы доводилась до 15—20 мин с небольшими (2—3 мин) перерывами. Стимулирование мышц с поврежденным нервом проводили длительное время — по возможности до восстановления его проводимости. При тяжелом повреждении нерва и невозможности вызвать сокращения мышцы при упомянутом расположении электродов их помещали на стимулируемой мышце — один на ее брюшке, второй — у места перехода ее в сухожилие. Как правило, в таких случаях тетаническое сокращение не возникает, и приходится ограничиваться лишь одиночными сокращениями, вызываемыми импульсами большой продолжительности.

При клиническом применении электростимуляции мышц парализованных конечностей было установлено, что при периферических парезах необходимы электростимуляторы которые позволяют в широких пределах выбрать длительность импульсов, их частоту, форму и другие параметры тока. Для электростимуляции мышц с интактной иннервацией, а также при спастических парезах наряду с упомянутыми можно использовать аппараты типа «Амплипульс», «Стимул» и другие аппараты с измерительными приборами. Оптимальные для каждого конкретного случая параметры тока лучше определять путем предварительной электродиагностики., выбирая форму импульсного тока, частоту следования импульсов и регулируя их амплитуду.

Приложение 1

3. Проведение исследований точек взаимодействия для получения оптимально эффективного результата

В доступной литературе можно найти лишь скудные данные, касающиеся использования в медицинской практике аппаратов, оснащенных моторами. Основные показания для их применения – необходимость быстрейшей реабилитации после оперативных вмешательств на суставах и связках, а также других состояниях, при которых необходима пассивная разработка суставов. Это, прежде всего, вживление протеза в коленный (плечевой) сустав, хирургическое лечение повреждения связок, разрывы вращательной манжеты плеча, артролиз локтевого сустава.

Некоторые авторы (Штимц и др.) полагают, что использование пассивной разработки суставов имеет смысл лишь при патологии коленного сустава (после его протезирования или выполнении обширной синовэктомии). В этом случае нарушены, преимущественно, сгибательные движения, а пациенты чрезвычайно чувствительны к боли. Штимц даже сравнивает проведение пассивной разработки суставов с «болевой терапией», которая выполняется с использованием перидуральной анестезии.

Другие авторы настаивают на расширении показаний для применения аппаратуры, помогающей восстановить движения в суставах путем их пассивной разработки. Так, Ньюсал рекомендует использование таких аппаратов, если имеются внутренние травмы колена, удален мениск, выполнены оперативные вмешательства по поводу артрозоартрита, хондромаляции, разрыва крестообразных связок.

Однако определяющим критерием для назначения пассивной разработки суставов является не только необходимость улучшения их подвижности и сокращения сроков реабилитации. Экройд, Бассо, Кнапп, Дейвис, Нильсен, Риттер и другие исследователи описывают в своих статьях такие важные моменты, как безболезненность процедур пассивной разработки суставов, возможность их выполнения амбулаторно, что очень важно в психологическом плане.

Авторы статей обращают внимание и на такие механизмы лечебного эффекта этих процедур, как улучшение кровообращения и усиление процессов метаболизма в суставах. В реабилитации очень важен функциональный результат, а он должен быть достигнут с минимумом неприятных ощущений и положительным отношением пациентов к самой процедуре.

История механических аппаратов для реабилитации пораженных конечностей

Еще в XIX веке шведским врачом Густавом Дж. Зандером (1835-1920 гг.) была представлена «медико-механическая терапия» (ММТ) – новое направление шведской физиотерапии (рис 1). Разработанные Зандером разнообразные механические устройства значительно облегчили проведение реабилитации, позволяя выполнять как активные, так и пассивные упражнения.

Рис.1. Основатель медико-механической терапии

Открытие в Стокгольме в 1865 году первого института медико-механической терапии позволило значительно ускорить процесс разработки машин, помогающих укреплять мышцы, улучшать кровообращение и координацию движений, устранять тугоподвижность суставов. Использование таких механизмов существенно облегчило работу физиотерапевта, ведь традиционные методики предусматривали его непосредственное участие в обеспечении физического сопротивления пациенту при выполнении последним сложной последовательности упражнений.

Зандер поставил перед собой цель сделать устройство, которое бы обеспечивало управление движениями пациента и создавало требуемое в конкретной ситуации механическое сопротивление его работающим мышцам.

Естественно, сама машина должна была приводиться в движение паровым, бензиновым или электрическим двигателем.

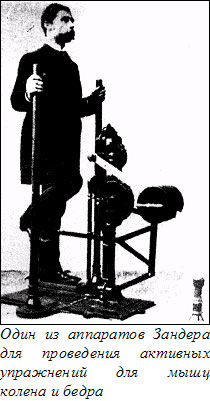

Рис. 2. Один из аппаратов Зандера для проведения активных упражнений для мышц колена и бедра

Из литературы (работы Шютца) известно, что еще в 1868 году Зандером был приобретен компактный паровой двигатель, обеспечивающий работу его аппаратам, предназначенным для пассивной разработки суставов. Безусловно, ученый хорошо понимал, что одних машин для успешного лечения крайне недостаточно и разработал целый комплекс разнообразных упражнений. Большое распространение в те годы получила так называемая «гимнастика Зандера», активно продвигаемая в Германии Германии Г. Небелем – руководителем Института Зандера (Франкфурт-на-Майне). Кроме того усилия физиотерапевтов тех лет были направлены на попытку добиться, чтобы последовательность упражнений, выполняемых с помощью машин, могла воспроизводиться.

Были у Зандера и подражатели, пытавшиеся создать механизмы с более простым принципом работы, доступные по цене. Так в начале XX века швейцарским врачом Чарльзом Шолдером (1861-1918 гг.), открывшим в Лозанне частный медико-механический и ортопедический институт, был разработан «Arthromotor». Даже с учетом сегодняшнего уровня развития техники этот механизм обладал выдающимися характеристиками: обеспечивалось выполнение пассивных и активных движений с точной установкой диапазона и регулировкой количества повторений в минуту, подстройка к исходному положению травмированной конечности. механизм обладал выдающимися характеристиками: обеспечивалось выполнение пассивных и активных движений с точной установкой диапазона и регулировкой количества повторений в минуту, подстройка к исходному положению травмированной конечности.

«Arthromotor» мог заменить работу нескольких машин, выполняющих по отдельности одну ограниченную функцию, позволяя значительно сократить материальные затраты на их производство.

Шолдер на практике доказывал, что простого залечивания травмы недостаточно, необходимо в полном объеме восстановить движение в поврежденной конечности. Аппарат «Arthromotor» позволял обеспечить значительную экономию времени, затрачиваемого на реабилитацию, что было выгодно всем – и самому пациенту, и страховой компании, и профессиональной торговой ассоциации.

Многие наблюдения и выводы Шолдера актуальны по сей день, а его аппарат «Arthromotor» стал настоящей вехой в истории разработки современной физиотерапевтической аппаратуры, оснащенной моторами. Первая мировая война надолго приостановила работу по совершенствованию этих устройств. Это было обусловлено несколькими факторами – социальным и политическим развитием общества, финансовой ситуацией, низкой эффективностью используемых методик в лечении таких заболеваний, как сколиоз, а также появлением других способов реабилитации, более доступных по цене. Сыграло свою роль и то, что медико-механическая терапия проводилась с использованием грохочущих и скрипящих машин, к тому же занимавших огромные площади. Так, например, полностью оборудованная «комната Зандера» располагалась на 300 квадратных метрах!

С именем датского исследователя Римке связано появление нового «метода мобилизации суставов». В 1926 году он сделал аппарат, который можно было использовать уже в первые дни после проведения операций на суставах и конечностях пациента. Все движения механизма выполнялись очень медленно и незаметно для больного. Отсутствие болей, возможность управления аппаратом самим пациентом, постепенность и осторожность позволили превратить реабилитацию в хорошо переносимую всеми процедуру и значительно увеличить количество соглашающихся выполнить весь курс восстановления.

В 1928 году в Мюнхене было представлено еще одно механическое устройство, разработанное Лохе для мягкой мобилизации тугоподвижных суставов. В этом аппарате была предусмотрена возможность точной регулировки силы и скорости работы мотора, большое внимание уделялось соответствию движений сустава человека и его механического аналога. Все вышеперечисленные исследования помогли поднять на качественно иной уровень развитие медико-механической терапии, заложить принципы для появления новых методик основанных на разработках Зандера. Несмотря на временный отход (после второй мировой войны) от применения в медицине физиотерапевтической аппаратуры, оснащенной моторами, идеи Зандера утеряны не были. Они возродились в форме всевозможных тренажеров, которые широко используются в тренировках спортсменов и занимающихся бодибилдингом. Медико-механическая терапия Зандера оставила свой яркий след в истории медицины, позволив сделать важный вывод о необходимости комплексного подхода к лечению. Ведь только совместное использование физиотерапии и аппаратных методик дает наилучший реабилитационный эффект.