Подцарство одноклеточные животные

Глава 1. Простейшие Общая характеристика, строение и жизнедеятельность простейших

Царство животных подразделяют на два подцарства: одноклеточных и многоклеточных. Тело одноклеточных состоит из одной клетки, которая выполняет все функции организма: питание, выделение, дыхание, движение и размножение.

У одноклеточных функции организма осуществляют особые внутриклеточные структуры - - органеллы. У многоклеточных, состоящих из множества клеток, разные функции организма выполняют различные клетки и органы.

Одноклеточные стоят на границе трех царств: животных, растений и грибов. Одноклеточные формы водорослей и грибов вы изучали в курсе ботаники. Большинство одноклеточных относится к животным, и их изучают в курсе зоологии.

Известно более 39 тыс. видов простейших, но многие еще не описаны. Специалисты предполагают, что всего на Земле обитает около 70 тыс. видов этих животных. Они населяют моря, пресные воды, влажную почву, некоторые паразитируют в теле других животных.

Большинство простейших мелкие организмы, которых можно увидеть лишь с помощью микроскопа. Их средние размеры несколько десятков микрометров (1 мкм равен 0,001 мм). Некоторые крупные простейшие, например пресноводные амебы, достигают 600 мкм, инфузории-трубачи – 1 мм. Ископаемые простейшие нуммулиты имели раковину диаметром 5—6 см.

Форма тела простейших разнообразна. Среди них имеются виды веретеновидные со жгутиками, овальные с ресничками, сидячие со стебельком, с раковиной или лучистым скелетом.

Первым увидел простейших Антони ван Левенгук. В 1675 г. он изобрел микроскоп с одной сферической линзой, которая давала увеличение в 270 раз. В каплях воды из разных водоемов при помощи микроскопа он обнаружил, а затем зарисовал и описал сотни микроскопических животных. Это было величайшее достижение в области зоологии, так как был открыт неведомый ранее мир микроскопических существ.

Строение и

жизнедеятельность клетки простейших

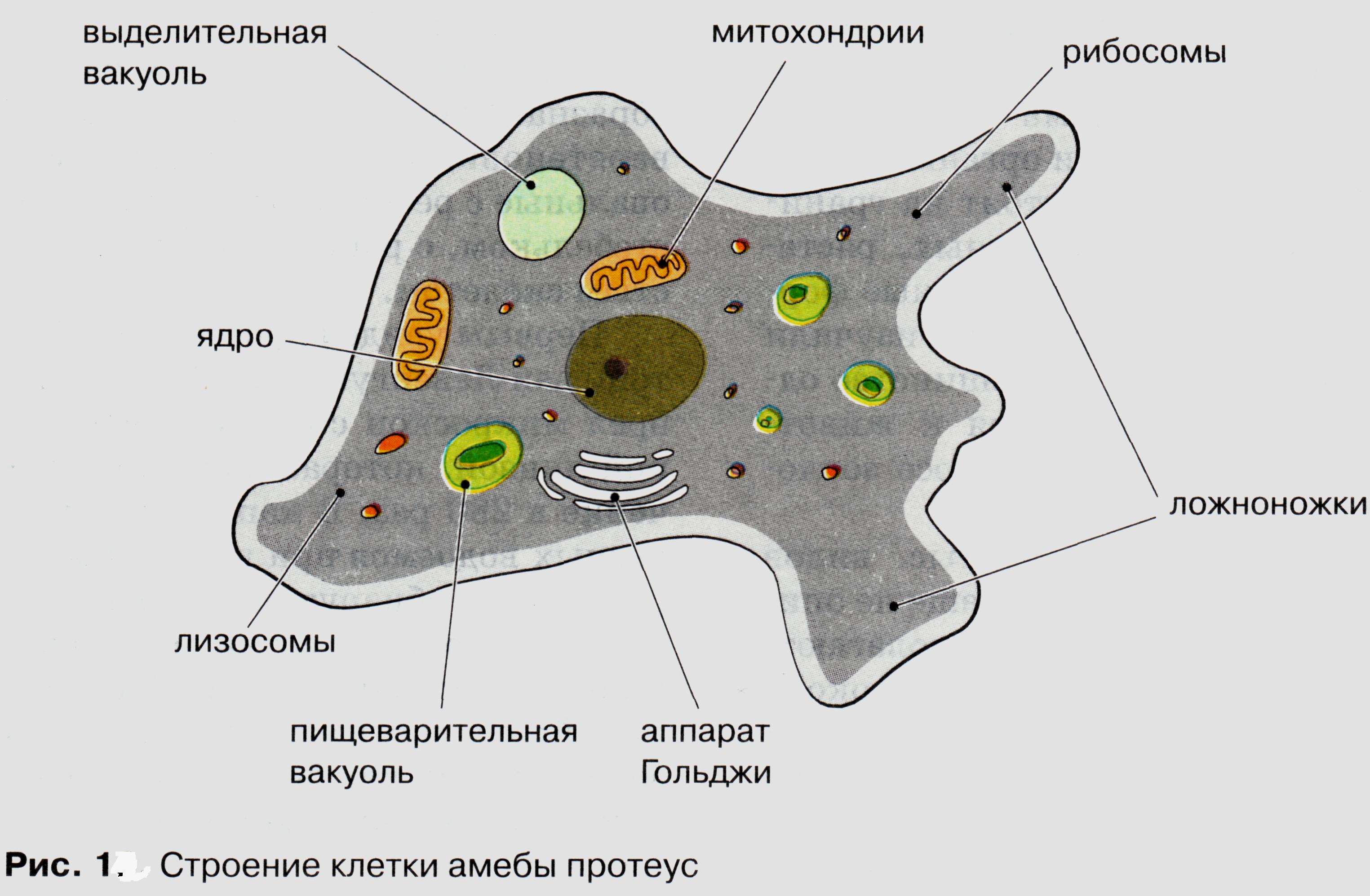

Клетка простейших состоит из цитоплазмы, ядра и комплекса органелл. Снаружи клетка покрыта мембраной (рис. 1).

В цитоплазме сосредоточены все основные органеллы клетки, свойственные эукариотам, обеспечивающие обмен веществ.

К роме

перечисленных органелл, у простейших

имеются специальные органеллы:

опорные, двигательные, пищеварительные,

выполняющие отдельные функции

одноклеточного организма. Например,

органеллами движения у простейших

могут быть ложноножки,

жгутики, реснички. Органеллами

пищеварения у простейших служат

пищеварительные

вакуоли —

пузырьки, в которых перевариваются

пищевые частицы. Выделительную

функцию выполняют сократительные

вакуоли, которые

удаляют из клетки избыток воды и

продукты обмена веществ. Ядро

регулирует обмен веществ в клетке и ее

деление при размножении.

роме

перечисленных органелл, у простейших

имеются специальные органеллы:

опорные, двигательные, пищеварительные,

выполняющие отдельные функции

одноклеточного организма. Например,

органеллами движения у простейших

могут быть ложноножки,

жгутики, реснички. Органеллами

пищеварения у простейших служат

пищеварительные

вакуоли —

пузырьки, в которых перевариваются

пищевые частицы. Выделительную

функцию выполняют сократительные

вакуоли, которые

удаляют из клетки избыток воды и

продукты обмена веществ. Ядро

регулирует обмен веществ в клетке и ее

деление при размножении.

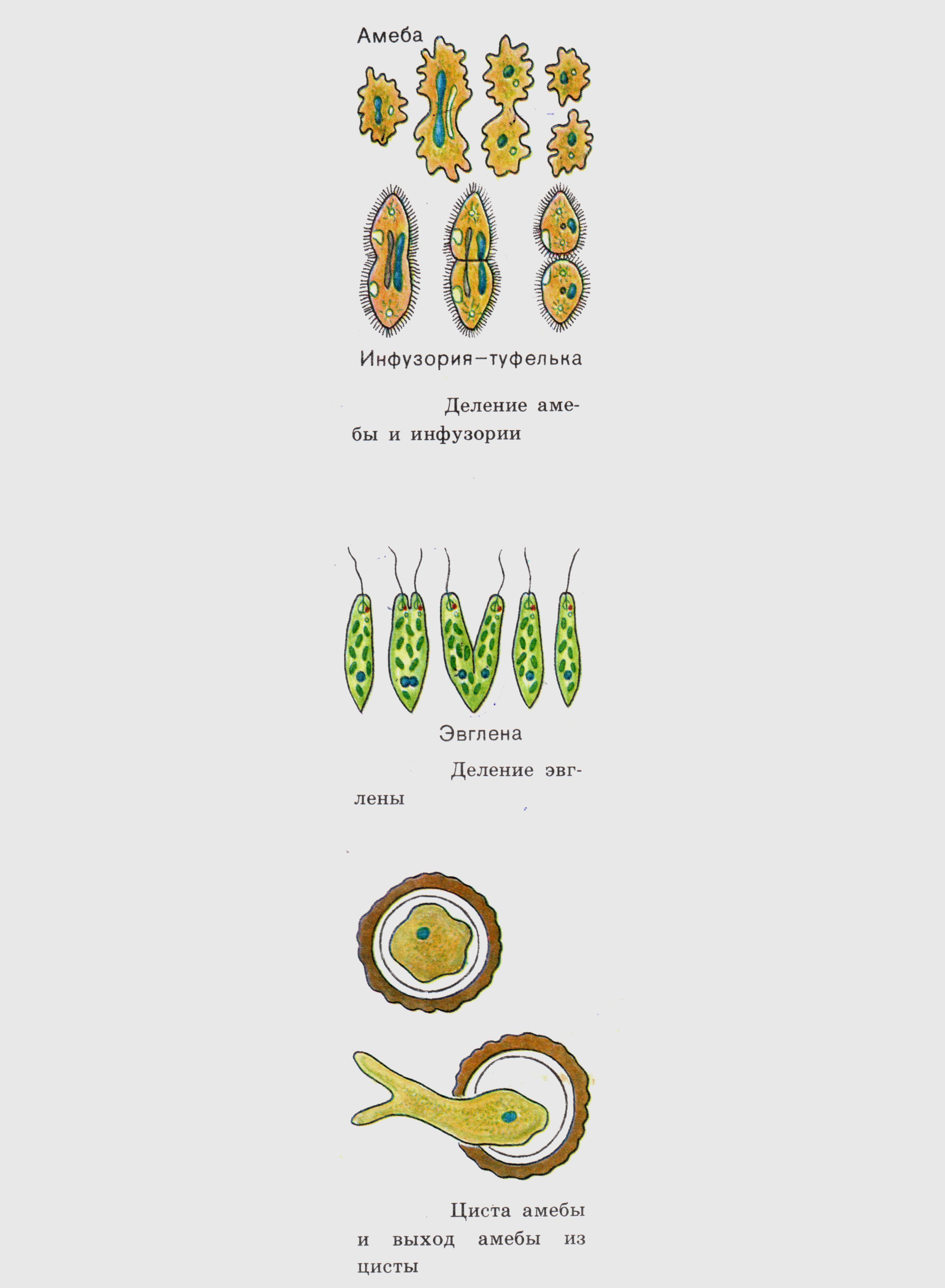

Простейшие могут размножаться бесполым и половым путем. При бесполом размножении клетка делится на две или несколько дочерних клеток.

При половом размножении сначала путем деления клетки образуются мелкие половые клетки -гаметы. Образовавшиеся из разных материнских клеток гаметы попарно сливаются и образуют зиготу, из которой формируется новый дочерний организм. Половое размножение повышает жизнеспособность простейших, так как при этом образуются организмы, обладающие признаками обоих родителей.

П одцарство

простейших подразделяют на семь

типов, из которых подробно рассмотрим

три: Саркожгутиковые, Споровики и

Инфузории. Они наиболее многочисленны

по числу видов и имеют большое

одцарство

простейших подразделяют на семь

типов, из которых подробно рассмотрим

три: Саркожгутиковые, Споровики и

Инфузории. Они наиболее многочисленны

по числу видов и имеют большое

значение в природе и жизни человека.

Типы простейших различаются прежде всего способами передвижения. Саркожгутиковые передвигаются при помощи ложноножек и жгутиков, инфузории плавают при помощи ресничек, а споровики, паразитирующие внутри клеток других животных, лишены органелл движения.

Все простейшие могут размножаться путем деления клетки на две и более частей. Однако деление может происходить в разных направлениях. Например, клетки инфузории туфельки делятся в поперечном направлении, а клетки эвглены зеленой - в продольном. Еще одной общей чертой простейших является то, что они могут образовывать цисты. При цистировании клетка покрывается второй оболочкой которая предохраняет клетку от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Тип Саркожгутиковые. Подтип Саркодовые

Тип Саркожгутиковые подразделяют на два подтипа: Саркодовые и Жгутиковые.

Подтип Саркодовые не имеет плотной клеточной оболочки. Клетка саркодовых покрыта лишь тонкой мембраной, поэтому форма тела у них постоянно изменяется. Временные выступы клетки называют ложными ножками или псевдоподиями. Ложноножки служат органеллами движения и захвата пищи.

Саркодовых делят на два класса: Корненожки и Лучевики (Радиолярии). Класс солнечников по современной классификации относят к лучевикам.

Класс Корненожки

Корненожки обладают ветвящимися корневидными или лопастевидными ложноножками. Большинство видов покрыто защитной раковиной.

Типичный представитель корненожек пресноводная амеба (рис. 1). Это довольно крупное простейшее (до 0,5 мм). Наружный слой цитоплазмы амебы прозрачный, а внутренний -зернистый. В зернистом слое цитоплазмы расположено плотное ядро и пузырьки – вакуоли. Передвигается амеба, изменяя форму тела и образуя выступы - ложноножки.

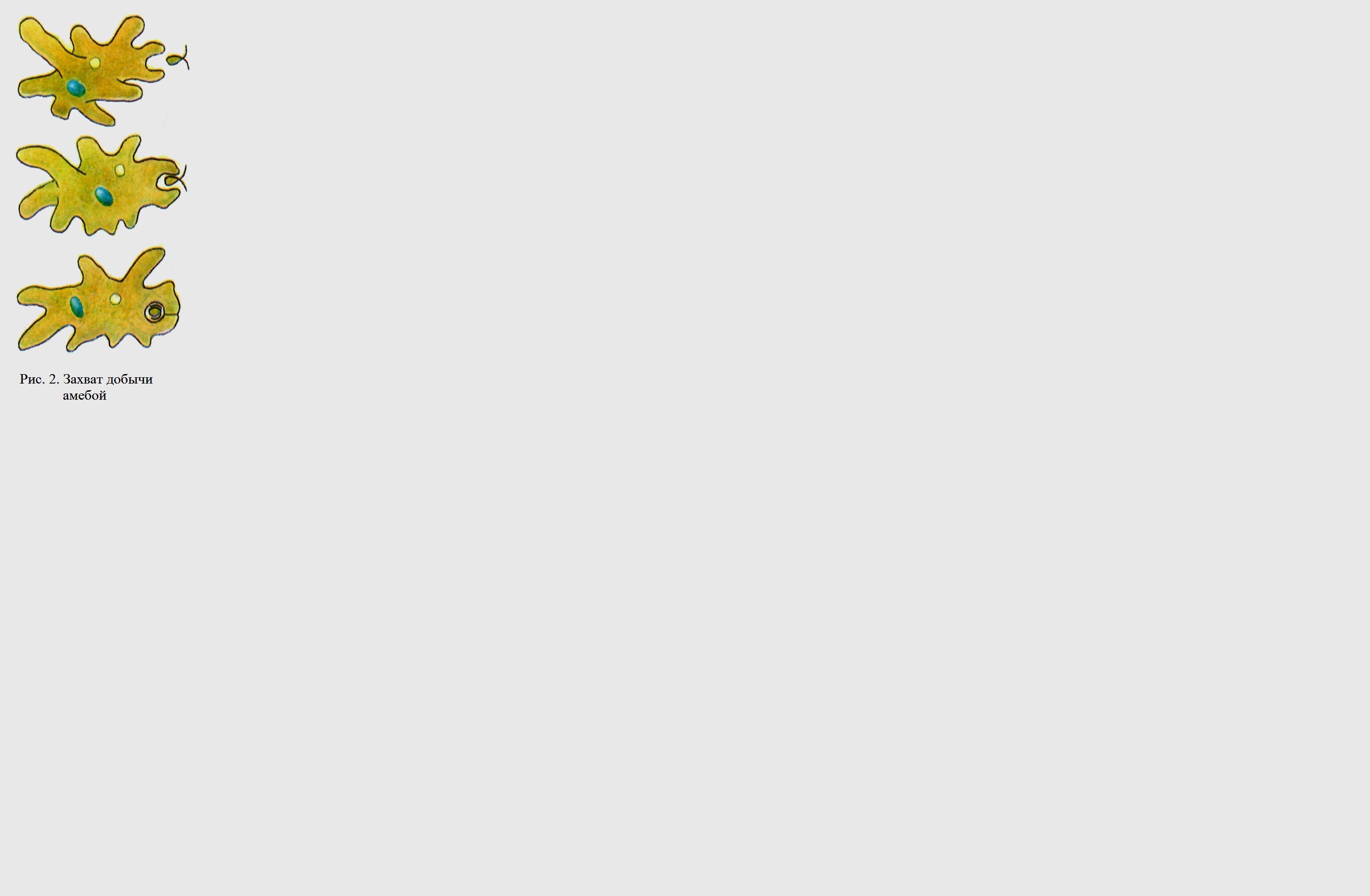

П итание.

Амеба

питается бактериями, мелкими

простейшими и органическими частицами.

Она как бы обтекает пищевые частицы

ложноножками.

Ложноножки,

захватившие пищу, смыкаются, и комок

пищи с капелькой воды оказывается в

цитоплазме. Цитоплазма выделяет

вокруг пищевого комка пищеварительный

сок, образуя пищеварительную вакуоль

(рис.

2).

Непереваренные остатки пищи удаляются

из клетки наружу, и вакуоль прекращает

свое существование.

итание.

Амеба

питается бактериями, мелкими

простейшими и органическими частицами.

Она как бы обтекает пищевые частицы

ложноножками.

Ложноножки,

захватившие пищу, смыкаются, и комок

пищи с капелькой воды оказывается в

цитоплазме. Цитоплазма выделяет

вокруг пищевого комка пищеварительный

сок, образуя пищеварительную вакуоль

(рис.

2).

Непереваренные остатки пищи удаляются

из клетки наружу, и вакуоль прекращает

свое существование.

Заглатывание твердой пищи клетками простейших называют фагоцитозом. Доказано, что у простейших может происходить и заглатывание капелек жидкости.

Выделение. В клетке пресноводной амебы хорошо заметен крупный прозрачный пузырек — сократительная вакуоль. Она постоянно наполняется водой, а затем сокращается. Сократительная вакуоль удаляет избыток воды из клетки, поддерживая тем самым определенную концентрацию веществ в цитоплазме, а также удаляет ненужные продукты обмена веществ. Сократительные вакуоли бывают только у пресноводных простейших, у морских и паразитических видов они отсутствуют.

Размножение. Амеба размножается только бесполым путем. При этом ядро делится на две части. Образуются два новых ядра. Ядра расходятся в разные стороны, цитоплазма перетягивается и разрывается. Тело амебы разделяется на две дочерние клетки, в каждую из которых попадает по одному ядру.

В неблагоприятное время года амебы выделяют плотную защитную оболочку и превращаются в цисту. В этом состоянии они переносят зиму, пересыхание водоемов. Цисты могут переноситься в другие водоемы.

Саркодовые подразделяются на отряды: Амебы, Раковинные амебы и морские раковинные корненожки — Фораминиферы.

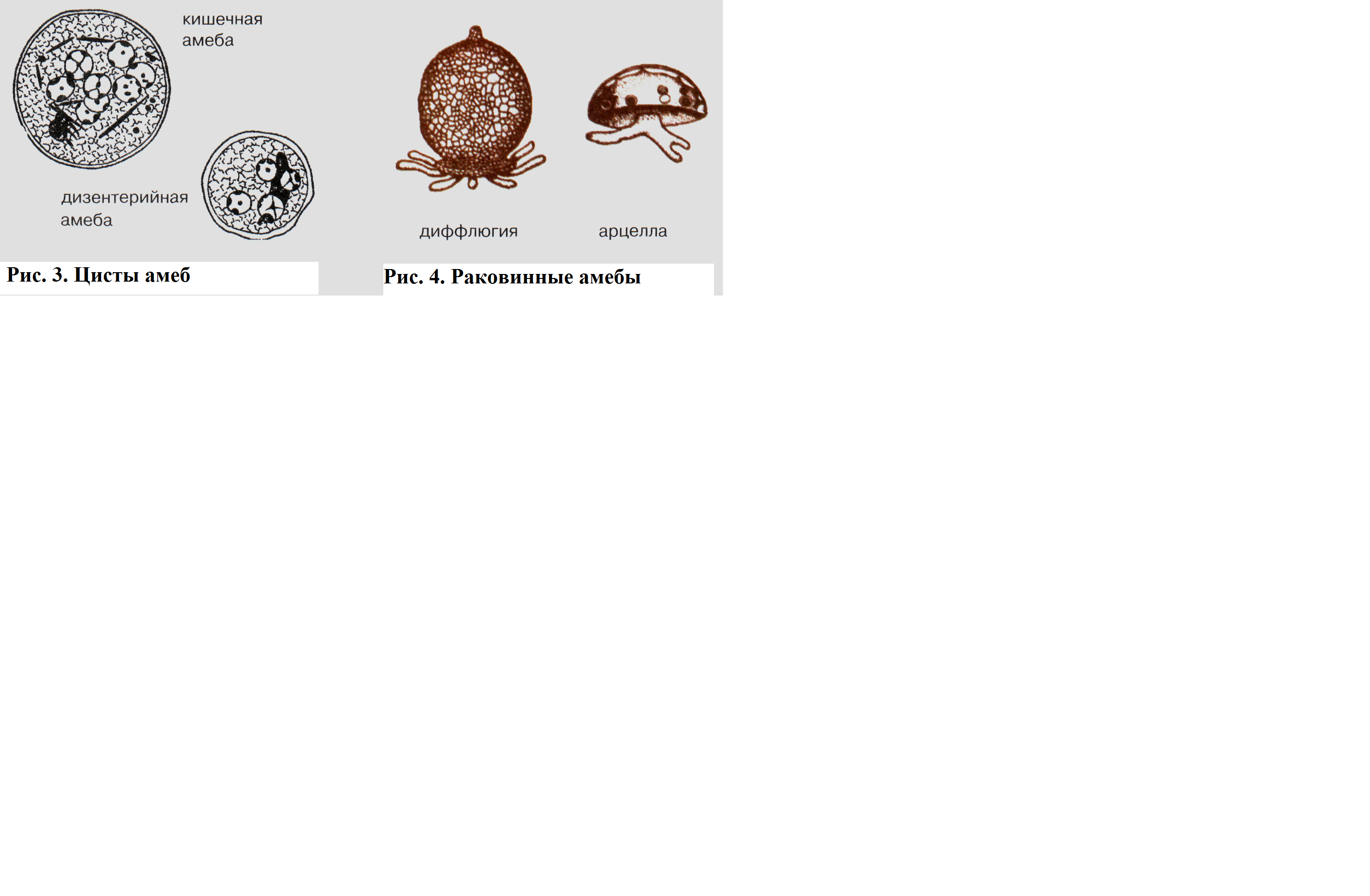

Отряд Амебы. Среди этих амеб, кроме водных видов, таких, как амеба протеус, встречаются паразитические. Например, в кишечнике человека может обитать дизентерийная амеба, вызывающая амебную дизентерию (амебиаз). Дизентерийные амебы поражают слизистую кишечника и заглатывают клетки крови. При этом образуются долго не заживающие язвы. Из кишечника больного человека выделяются цисты дизентерийной амебы. При несоблюдении гигиены питания цисты амеб могут попасть к здоровому человеку и вызвать заражение амебиазом.

В кишечнике человека обитают и амебы, не

вызывающие заболеваний. Например,

амеба коли

питается

переваренной пищей и бактериями.

Цисты дизентерийной амебы имеют 4

ядра, а цисты амебы коли — 8 ядер (рис.

3).

кишечнике человека обитают и амебы, не

вызывающие заболеваний. Например,

амеба коли

питается

переваренной пищей и бактериями.

Цисты дизентерийной амебы имеют 4

ядра, а цисты амебы коли — 8 ядер (рис.

3).

Отряд Раковинные амебы включает виды, живущие в пресных водоемах и болотистых почвах. Эти амебы имеют раковину из органического вещества или склеенных песчинок (рис. 4). У раковины есть отверстие — устье, из которого высовываются ложноножки. При делении одна дочерняя клетка остается в старой раковине, а другая строит новую.

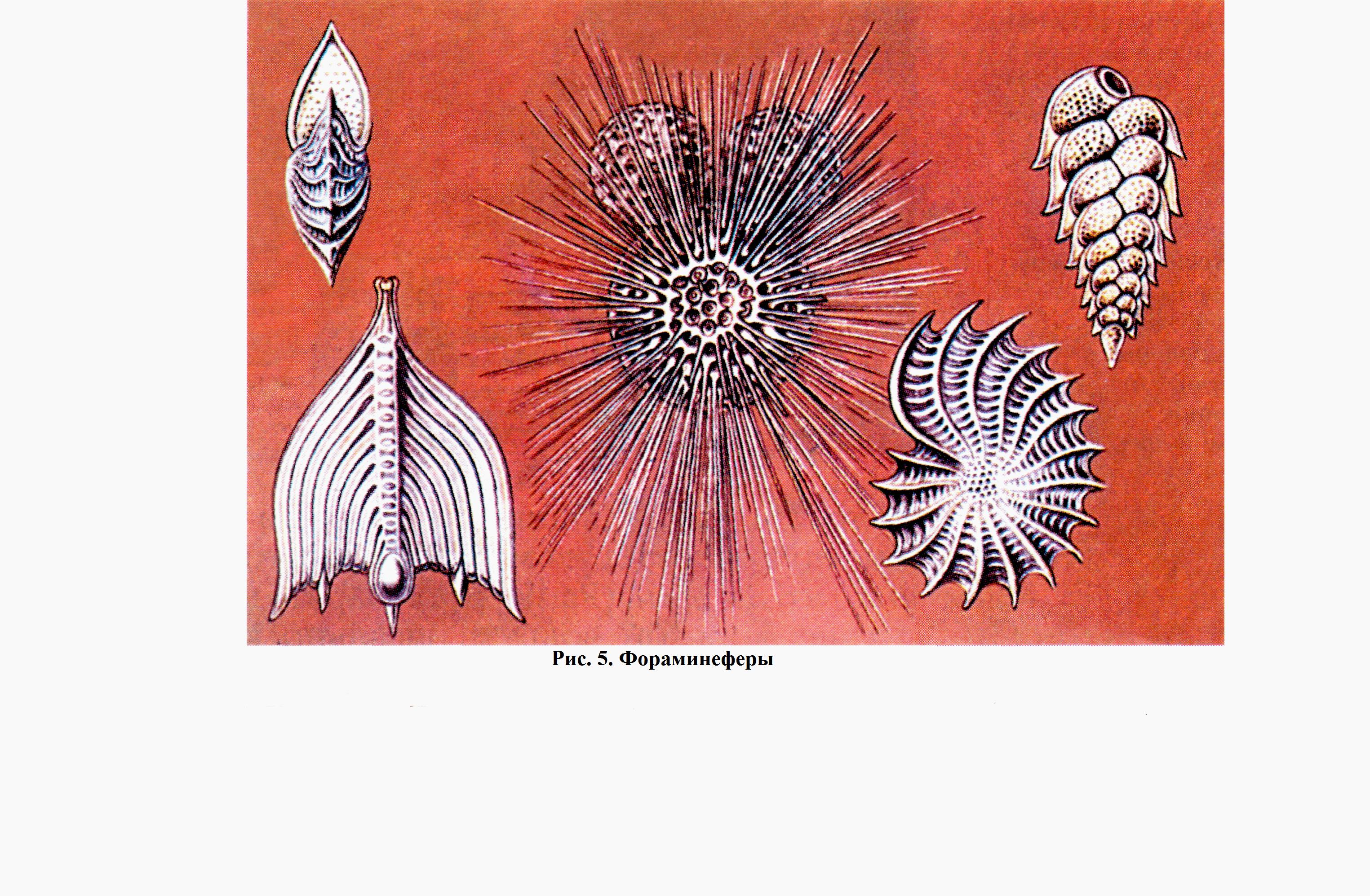

Фораминиферы. Самые многочисленные среди корненожек -морские раковинные фораминифе-ры. Это в основном придонные формы. Они имеют известковую, нередко многокамерную раковину (рис. 5). Через устье раковины выступают корневидные ветвящиеся ложные ножки.

О ни

образуют липкую сеть, на которую

налипают пищевые частицы. Стенка

раковин некоторых фораминифер пронизана

многочисленными порами, из которых

высовываются тонкие нити ложноножек,

что увеличивает ловчие возможности

фораминифер.

ни

образуют липкую сеть, на которую

налипают пищевые частицы. Стенка

раковин некоторых фораминифер пронизана

многочисленными порами, из которых

высовываются тонкие нити ложноножек,

что увеличивает ловчие возможности

фораминифер.

Фораминиферы могут размножаться бесполым и половым путем. У некоторых видов бесполое размножение с образованием множества дочерних клеток чередуется с половым размножением с формированием гамет со жгутиками.

При отмирании фораминифер из их раковин формируются известняки. В результате горообразовательных процессов осадочные породы со дна океанов поднимаются и становятся основой многих горных систем. Можно сказать, что Фораминиферы изменили лик планеты. Эти маленькие строители построили самые высокие горы на Земле.

С помощью ископаемых фораминифер узнают возраст геологических пластов Земли и определяют положение нефтеносных пластов.

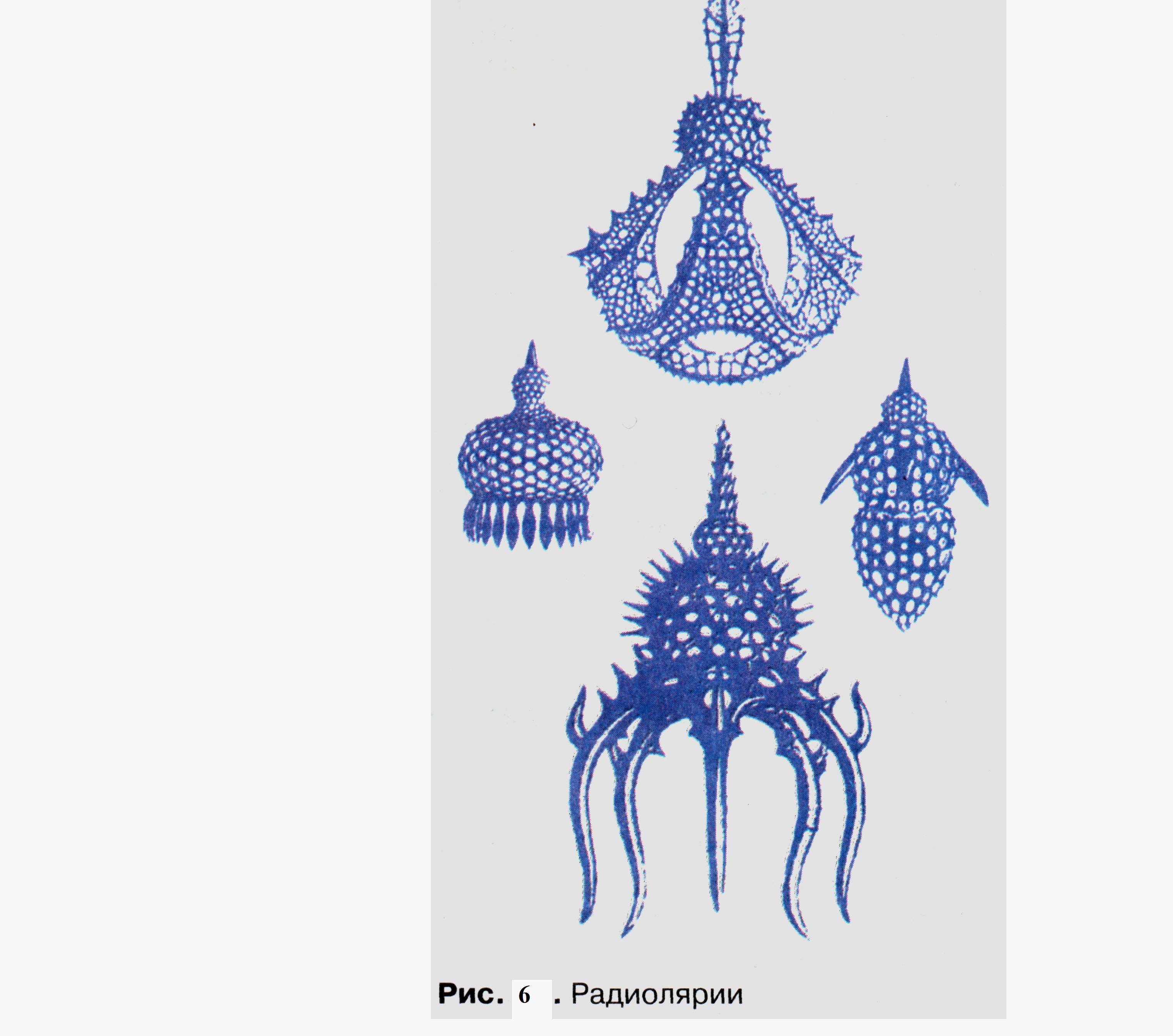

Лучевики, или радиолярии - планктонные саркодовые, обитающие преимущественно в теплых тропических морях. В отличие от фораминифер у радиолярий скелет внутренний, образован опорными иглами, расположенными внутри цитоплазмы и состоящие из кремния. Большинство радиолярий имеют шаровидное тело с внутренней скелетной капсулой, в которой находятся 1—2 ядра. От центра клетки по радиусам расходятся скелетные иглы, выступающие из цитоплазмы. Радиолярии способны растягивать цитоплазму на многочисленных иглах, увеличивая тем самым объем тела и его плавучесть.

Р адиолярии

ловят добычу длинными нитевидными

ложными ножками.

адиолярии

ловят добычу длинными нитевидными

ложными ножками.

У большинства радиолярий скелет кремниевый. Скелетные иглы у них срастаются и образуют очень сложные ажурные конструкции, напоминающие короны, кубки, ювелирные украшения (рис. 6). При отмирании радиолярий из их скелетов на дне океана образуются радиоляриевые илы и особые осадочные породы: трепел, сланцы.

Радиолярии имеют большое значение в круговороте веществ в природе. Они могут извлекать из морской воды кремний. Радиолярии, как и фораминиферы, применяются для определения возраста геологических пластов, а образуемые ими породы используются в хозяйстве.

Подтип Жгутиковые

Жгутиковые обитают в морях, пресных водах, почве, в организмах животных и растений. Передвигаются они с помощью жгутика. Клетки жгутиковых имеют уплотненную оболочку-пелликулу и потому обладают постоянной формой тела. Жгутиковых делят на два класса: Растительные жгутиконосцы и Животные жгутиконосцы.

Класс Растительные жгутиконосцы

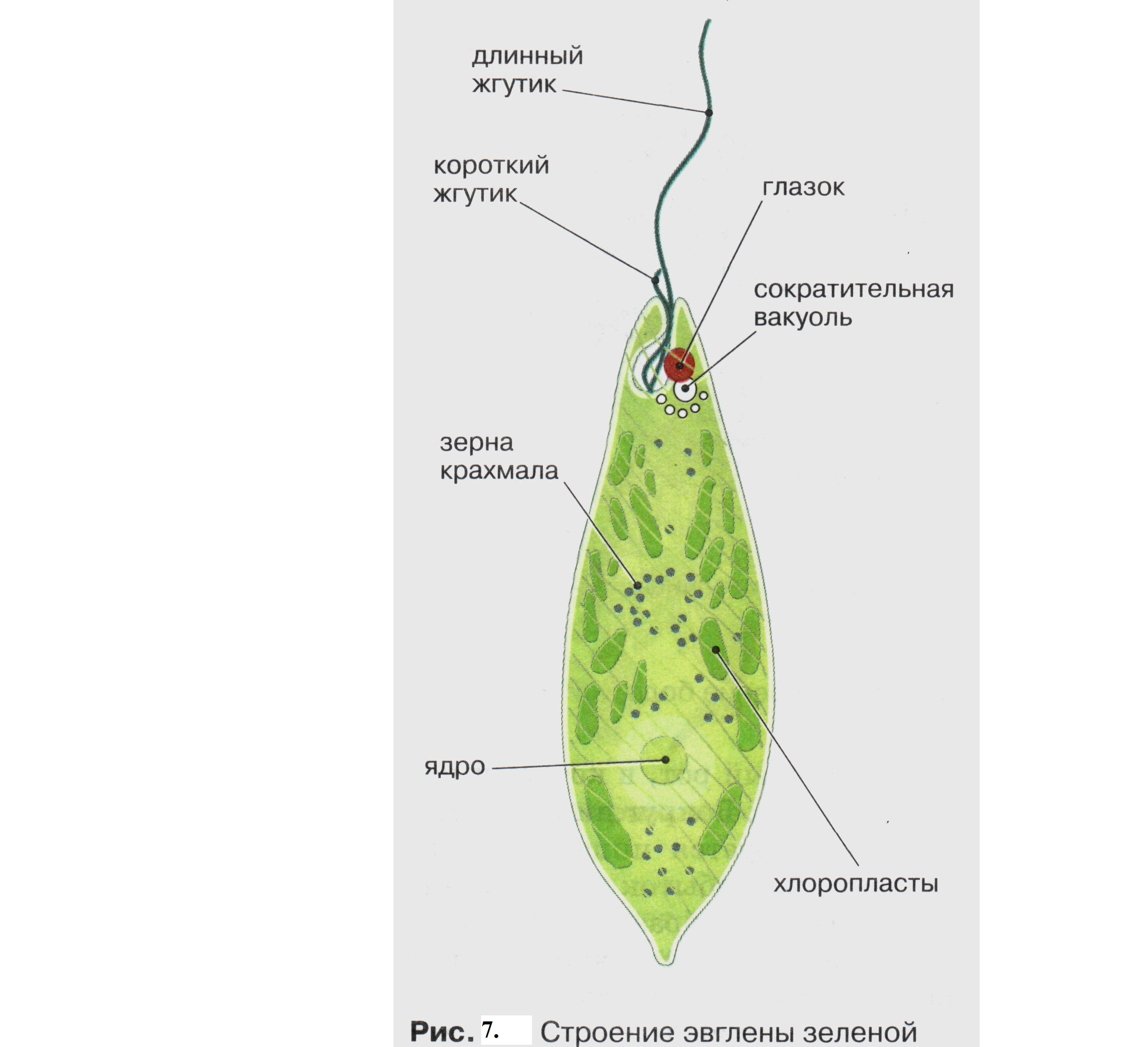

Р астительные

жгутиконосцы -это в основном автотрофные

организмы, способные к фотосинтезу.

В их клетках имеются зерна с зеленым

пигментом – хлорофиллом. Для некоторых

видов характерен смешанный способ

питания: они могут питаться и как

растения, и как животные. Например,

пресноводная эвглена

зеленая на

свету способна к фотосинтезу как

растение, а в темноте может заглатывать

пищевые частицы и переваривать их в

пищеварительных вакуолях как животное.

Клетка эвглены зеленой имеет

веретеновидную форму с длинным жгутиком

на переднем конце (рис.

7). Внутри

клетки заметны ядро и зерна зеленого

пигмента. У основания жгутика

располагаются сократительная вакуоль

и светочувствительный глазок. Глазок

помогает эвглене отличать свет от

темноты. Размножается эвглена

путем деления клетки на две дочерние.

астительные

жгутиконосцы -это в основном автотрофные

организмы, способные к фотосинтезу.

В их клетках имеются зерна с зеленым

пигментом – хлорофиллом. Для некоторых

видов характерен смешанный способ

питания: они могут питаться и как

растения, и как животные. Например,

пресноводная эвглена

зеленая на

свету способна к фотосинтезу как

растение, а в темноте может заглатывать

пищевые частицы и переваривать их в

пищеварительных вакуолях как животное.

Клетка эвглены зеленой имеет

веретеновидную форму с длинным жгутиком

на переднем конце (рис.

7). Внутри

клетки заметны ядро и зерна зеленого

пигмента. У основания жгутика

располагаются сократительная вакуоль

и светочувствительный глазок. Глазок

помогает эвглене отличать свет от

темноты. Размножается эвглена

путем деления клетки на две дочерние.

К зеленым жгутиконосцам относятся хламидомонады, колониальные вольвоксы, а также панцирные жгутиконосцы.

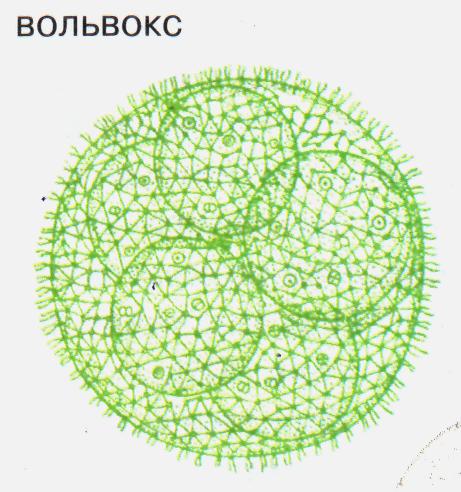

К олония

вольвокса (вольвокс – катящийся) состоит

обычно из 1000 отдельных организмов

соединенных цитоплазматическими

мостиками. Каждая из клеток имеет по 2

жгутика и один большой зеленый хроматофор.

Размножаются

вольвоксы образуя новые колонии внутри

старой колонии. При образовании новой

колонии каждая клетка делится на 2 части

которые полностью не разделяются

оставаясь связанными цитоплазматическими

мостиками.

олония

вольвокса (вольвокс – катящийся) состоит

обычно из 1000 отдельных организмов

соединенных цитоплазматическими

мостиками. Каждая из клеток имеет по 2

жгутика и один большой зеленый хроматофор.

Размножаются

вольвоксы образуя новые колонии внутри

старой колонии. При образовании новой

колонии каждая клетка делится на 2 части

которые полностью не разделяются

оставаясь связанными цитоплазматическими

мостиками.