- •3.Кавитация в центробежных насосах.

- •4.Основные технические показатели насосов

- •6..Объёмные насосы

- •Поршневые насосы могут создавать весьма высокое давление, плохо работают с абразивными жидкостями, могут использоваться для дозирования .

- •Принцип работы

- •Борьба с пульсацией

- •Применение

- •9..Диафрагмовые и шланговые насосы

- •13.Радиально-поршневой насос — схема, принцип работы, устройство и расчёт.

- •Подача насоса двойного действия

- •Подача трехпоршневого насоса простого действия

- •Коэффициент подачи поршневых насосов, факторы на него влияющие

- •Область применения

- •Преимущества

- •Недостатки Однако гидромоторы обладают теми же недостатками, которые присущи гидроприводу

- •Двухмашинный гидротрансформатор

- •Система с регулированием потока жидкости на входе в гидромуфту

- •Гидромуфта с вращающимся резервуаром

- •Система с регулированием потока жидкости на выходе из гидромуфты

- •Система с регулированием потока на входе и выходе из гидромуфты

- •Регулируемые гидротрансформаторы

- •Причина снижения экономичности передачи

- •Время становления режима в передаче

- •Регулирование изменением формы проточной части

- •Если не требуется полностью разгружать двигатель

1.Динамические насосы.Современные динамические насосы представлены следующими основными группами:1.центробежные.2.осевые.3.вихревые Первые две группы насосов являются лопастными, третья насосами трения. Лопастные насосы получили широкое распространение благодаря удобству комбинирования с приводными электродвигателями, компактности, большим подачам, высоким КПД, достижений высоких давлений.

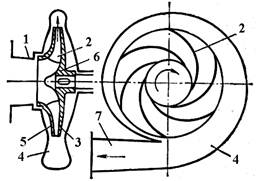

Рисунок

1

Рисунок

1

Схема

работы центробежного насоса представлена

на рисунке 1.

Лопаточный аппарат 1

центробежного насоса образован двумя

дисками, между которыми находятся

профилированные пластины – рабочие

лопатки. Рабочие лопатки жестко скреплены

с дисками и образуют лопаточный аппарат

центробежного насоса. Лопаточный аппарат

одним из дисков крепится на валу

электродвигателя, в центре другого

диска имеется отверстие, через которое

через патрубок 3 в лопаточный аппарат

попадает перемещаемая жидкость. При

вращении вала электродвигателя лопаточный

аппарат приводится во вращение и

жидкость, которая находится в лопаточном

аппарате, под воздействием центробежных

сил получает дополнительную энергию и

устремляется в спиральный канал 2.

Спиральный канал образуется корпусом

насоса и опоясывает лопаточный аппарат.

Из спирального канала жидкость, получив

энергию, попадает в трубопровод 4.

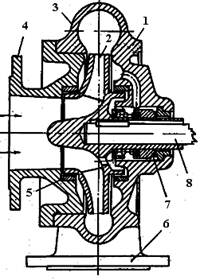

Рисунок 2

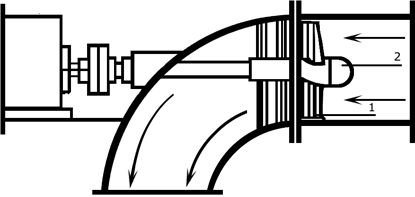

Схема работы осевого насоса представлена на рисунке 2. Осевой насос имеет следующую конструкцию. На валу электродвигателя закреплена втулка 2, на втулке под некоторым углом к плоскости, нормальной к оси вала насоса, закреплены лопасти 1. При вращении вала электродвигателя лопасти взаимодействуют с жидкостью, сообщают ей энергию, благодаря чему жидкость двигается вдоль оси электродвигателя.

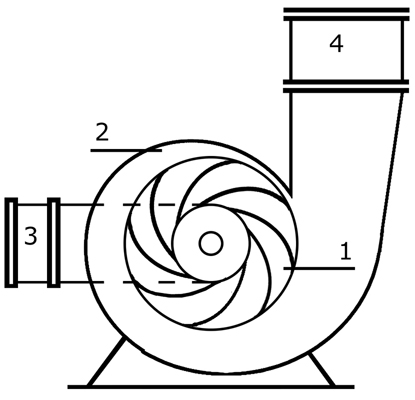

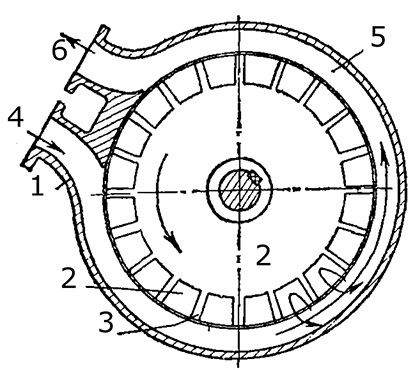

Рисунок 3

Схема работы вихревого насоса представлена на рисунке 3. Вихревой насос устроен следующим образом. В корпусе 1 вихревого насоса находится рабочее колесо 2 с плоскими радиальными лопастями 3. При вращении рабочего колеса 2, жидкость, поступившая в вихревой насос через входной патрубок 4, увлекается рабочим колесом, совершает сложное вихревое движение в кольцевом канале 5 и выходит в трубопровод через напорный патрубок 6. В отличие от центробежного и осевого насосов в вихревом насосе вход и выход рабочей жидкости производится на периферии рабочего колеса.В динамических насосах передача энергии потоку жидкости обеспечивается путём взаимодействия с ним движущихся лопаток насоса, погружённых в жидкость.---->…> Динамические насосы сообщают энергию жидкости в кинетической (динамической) форме (поток жидкости приобретает увеличенную скорость), далее энергия потока частично преобразуется в статическую форму (скорость уменьшается, давление возрастает). Объёмные насосы сообщают энергию жидкости в процессе её вытеснения из замыкаемого объёма. Энергия обычно передаётся жидкости преимущественно в статической форме (давление жидкости возрастает при сравнительно малом увеличении скорости потока). Соотношение видов энергии в потоке здесь сильно зависит от сопротивления выходу жидкости из замыкаемого объёма. При минимальном сопротивлении на выходе жидкость будет просто перемещаться насосом без существенного роста давления. Как видно, в объёмных насосах принципиально возможно сообщение энергии жидкости преимущественно и в кинетической форме, но такие режимы работы для объёмных насосов с механическим приводом не характерны.

2.Центробежный насос (см. рис. 1). Основным рабочим органом насоса является центробежное колесо 6, которое образовано задним 3 и передним 5 дисками, между которыми находятся рабочие лопатки колеса 2. В данном насосе эти лопатки на виде справа (в плане) имеют изгиб, противоположный направлению вращения (загнуты назад). Такой изгиб лопаток увеличивает КПД насоса и распространён в насосах средней и большой производительности. Для малых насосов и в некоторых других случаях возможно применение радиальных лопаток. Колесо насажено на приводной вал, который подходит к колесу через отверстие в корпусе. Отверстие имеет уплотнение для предотвращения утечек. Жидкость поступает в колесо через всасывающий патрубок 1, а выходит из него через щель между двумя дисками на наружном диаметре колеса. Вылетающая из диска жидкость собирается спиралевидной улиткой-сборником 4, охватывающей колесо по периметру. Из улитки жидкость поступает в нагнетательный патрубок 7, откуда направляется к потребителю. Для того, чтобы этот насос начал работать, его колесо и всасывающий канал должны быть полностью заполнены водой. При вращении колеса вода, находящаяся в межлопастных каналах, будет вовлечена лопатками в окружное движение. Возникающая при этом центробежная сила будет перемещать частицы по радиусу при одновременном вращательном движении. В связи с удалением из межлопаточных каналов колеса порций жидкости под действием описанного процесса, во входной части колеса возникает область пониженного давления. В эту область из всасывающего патрубка будут перемещаться новые порции жидкости под действием более высокого давления во всасывающем патрубке, чем во входной области колеса. Этот процесс происходит непрерывно. Порции жидкости в колесе под воздействием рабочих лопаток получают кинетическую энергию и соответственно увеличивают свою абсолютную скорость. В относительном движении по каналам колеса эти порции перемещаются от меньших поперечных сечений каналов к большим, что вызывает уменьшение относительной скорости движения порций при одновременном увеличении их абсолютной скорости. Вылетающие из колеса порции жидкости продолжают замедлять свою скорость, уже в абсолютном движении, из-за перемещения по каналу, сечение которого расширяется в направлении движения потока жидкости. Замедление скорости течения, в соответствии с законами гидромеханики, сопровождается ростом давления жидкости или преобразованием кинетической энергии в потенциальную. В результате на выходе из насоса потребитель получает поток с заданным избыточным давлением и сравнительно низкой скоростью, приемлемой для использования в системах, где применяются такие насосы.

Центробежные насосы используют для перекачки невязких жидкостей (воды, тосолов, антифризов, лёгкого топлива). Допустимо перекачивание жидкостей с загрязнителями (взвесями). Центробежные насосы ДВС обычно рассчитаны на работу при температурах жидкости до 105 оС. Они могут обеспечивать расходы жидкости в диапазоне 8…850 м3/ч и удельную работу в одной ступени 170…800 Дж/кг, при примерной частоте вращения 800…6000 об/мин, что соответствует диапазону коэффициента быстроходности ns = 40…300.

По назначению эти насосы используются в основном как циркуляционные в системах охлаждения, в качестве пожарных, водоотливных, санитарных, фекальных. Возможно их использование как грузовых, балластных, топливоперекачивающих.

|

|

Рис. 1. Схема одноступенчатого центробежного насоса |

Рис.2. Общий вид одноступенчатого центробежного насоса: 1 – корпус; 2– рабочая лопатка; 3 – улитка; 4 – приёмный патрубок; 5 – переднее щелевое уплотнение колеса; 6 – нагнетательный патрубок; 7 – торцевое уплотнение вала; 8 – приводной вал |

Могут работать как питательные, конденсатные и бустерные для больших котлоагрегатов. Могут выполняться одно- и многоступенчатыми (последние в качестве пожарных или насосов для котлоагрегатов), а также одно- и двухпоточными (реже многопоточными). В многоступенчатом насосе число ступеней соответствует числу последовательно соединённых колёс, в двухпоточном (многопоточном) колёса включаются параллельно (см. рис. 3). По виду привода насосы бывают навесными и автономными. Автономные насосы могут иметь любой вид двигателя в качестве привода, в зависимости от назначения и условий применения.

Диагональные насосы по конструктивной схеме близки к центробежным. Они отличаются более широкими лопатками рабочего колеса, которые в меридианном сечении имеют не радиальное направление, а диагональное, отклонённое к оси вращения. Эти насосы являются как бы промежуточной формой между центробежными и осевыми насосами. Они предназначены для обеспечения относительно более высоких расходов и относительно меньших удельных работ, чем центробежные насосы.

3.Кавитация в центробежных насосах.

Абсолютное давление при входе в рабочее колесо насоса должно быть больше упругости насыщенных паров перекачиваемюй жидкюсти при данной температуре. Если это условие не соблюдено, начинается парообразование, уменьшается производительность насоса; в конце концов происходит разрыв потока жидкости, и насос перестает подавать жидкость. Работа насоса с момента начала парообразования протекает в тяжелых условиях. При длительной работе насоса в таких условиях рабочее колесо разрушается.

Явления, происходящие в насосе при парообразовании в начальной стадии и вплоть до прекращения (срыва) работы, имеют общее название кавитации.

Кавитация представляет собой сложный комплекс следующих явлений:

- выделение пара и растворенных газов из жидкости в тех областях, где давление жидкости равно или меньше давления насыщенных паров ее. - местное повышение скорости движения жидкости в том месте, где возникло парообразование, и беспорядочное движение жидкости. - конденсация пузырьков пара, увлеченных потоком жидкости в область повышенного давления. Конденсация каждого из пузырьков приводит к резкому уменьшению объема и гидравлическому удару в микроскопических зонах; однако «бомбардировка» этими ударами большой площади кавитируемой поверхности приводит и к большим площадям разрушения. Многократно повторяющиеся механические воздействия при конденсации пузырьков вызывают механический процесс разрушения материала колеса, что является наиболее опасным следствием кавитации. - химическое разрушение металла в зоне кавитации кислородом воздуха, выделившегося из жидкости при прохождении ее в зонах пониженного давления. Этот процесс носит название коррозии. Коррозия, действующая одновременно с цикличными механическими воздействиями, снижает прочность металла.

Кавитация, может происходить не только в рабочем колесе, но и в направляющем аппарате или в спирали, хотя здесь она наблюдается сравнительно редко. Явления кавитации сопровождаются характерным потрескиванием в области всасывания, шумом и вибрацией насоса.

Кавитация уменьшает КПД, напор и производительность насоса. При сильном развитии кавитации центробежный консольный насос полностью прекращает работу (срывает подачу). Длительная работа насоса при наличии даже незначительных кавитационных явлений совершенно недопустима. Особенно сильно при кавитации повреждаются детали насосов, если перекачивается вода, содержит твердые включения. От действия кавитации поверхности деталей становятся шероховатыми и губчатыми, что способствует быстрому истиранию деталей содержащимися в жидкости включениями. В свою очередь твердые частицы, истирая поверхности деталей, содействуют усилению кавитации. Особенно сильно кавитационному разрушению подвержены чугун и углеродистая сталь. Наиболее устойчивы в этом отношении насосы из нержавеющей стали и бронзы.

В последнее время в насосостроении, наряду с улучшением качества материалов (использованием выококачественныx сталей), начали применять защитные покрытия деталей, наиболее подверженных действию кавитации и истиранию. Защитные покрытия могут быть следующих видов: а) наплавка поверхностей твердыми сплавами; б) металлизация поверхностей в холодном состоянии; в) местная поверхностная закалка. В некоторых установках снижение кавитации былo достигнуто впуском небольшою количества воздуха во всасывающий патрубок насоса. Это, однако, приводит к уменьшению производительности насоса и снижению вакуумметрической высоты всасывания. Для предупреждения явлений кавитации, не следует располагать насос слишком высоко над поверхностью воды в приемном резервуаре.