- •45. Периодизации психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности (д.Б. Эльконин).

- •Первый месяц жизни.

- •Второй месяц жизни

- •59. Становление элементов самосознания и эмоциональная сфера в раннем детстве.

- •В структуре игры можно выделить несколько элементов.

- •62. Развитие познавательной сферы в дошкольном возрасте.

- •63. Развитие личности дошкольника.

- •66. Развитие речи и познавательной сферы в младшем школьном возрасте.

- •67. Развитие личности младшего школьника.

- •68. Мотивационно-потребностная и эмоционально-волевая сферы в младшем школьном возрасте.

- •71. Общепсихологическая характеристика отрочества. Границы возраста.

- •73. Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте.

- •74. Особенности личности подростка. Виды взрослости. Становление самосознания и идентичности.

- •77. Эмоциональное развитие, развитие личности в юношеском возрасте; самосознание и образ “я”.

- •80. Социальная активность в молодости. Человек для самого себя и для других. Любовь, брак, создание семьи. Профессиональное самоопределение, обретение нового социального статуса.

- •81. Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. Акмеология. Проблема переходов от возраста к возрасту. Кризис взрослости.

- •84. Изменения в функционировании психических функций. Изменение структуры социальной активности в старости. Проблема одиночества. Эмоциональная сфера в старости.

- •86. Феномен смерти. Теоретические осмысления проблемы смерти и умирания. Смерть как кризис индивидуальной жизни.

45. Периодизации психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности (д.Б. Эльконин).

Эпохи / Возраст |

Раннее детство |

Детство |

Отрочество |

|||

Периодиз. |

Младен. (0-12 мес) 2-6 7-12 |

Ранний возраст 1-3 лет |

Дошкольный 3-7 лет |

Младший школьный 7-12 лет |

Младший подрост. 12-15 лет |

Старший подростковый 15-18 лет |

Линия развития |

Мотив.-потребностн. сфера. ситуативно–личн-ое и ситуативно–деловое общения |

Операционально-техническая

-предметно-орудийная |

Мотивационно-потребностная |

Операционально- техническая |

Мотив.-потребностн. |

Операционально- техническая |

Социальная ситуация развития |

Противоречие: беспомощность-зависимость |

Взрослый является образцом, практическое сотрудничество с взрослым, взрослый как носитель культурно-исторического опыта |

Взрослый как носитель социальных и личностных отношений |

Взрослый как носитель обобщённых способов деятельности в системе научных понятий |

Сверстник как объект и субъект отношений |

Взрослый как старший соратник |

Ведущая деят-ть |

Непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым |

Предметно-орудийная деятельность |

Игровая деятельность |

Учебная деятельность (познавательная, мышление, интеллектуально-когнитивная сфера) |

Интимно-личностное общение со сверстниками |

Учебно-профессиональная деятельность |

Психич. новообраз. |

- индивидуальная психическая жизнь - комплекс оживления |

- речь - восприятие - самосознание |

формирование внутренних позиций

произвольность мышления(логический тип обобщения) |

- внутренний план действий - рефлексия -внутренняя опосредованность всех психических процессов - самооценка |

- чувство взрослости - рефлексия |

- система ценностей - формирование логического интеллекта - гипотеко-дедуктивное мышление - стиль мышления |

Результат |

Разрушение симбиотической ситуации |

Я сам - самосознание - перем. Гордост. - самостоятельность |

Собственная позиция к системе социальных отношений (зачатки мировозренческих социальных отношений) |

- собственная познавательная активность - кооперация со сверстниками - самоконтроль |

Формир. системы «я» развитие самосознания

развитие мировоз. и философ. мышления

формир. системы теор. знаний |

Самостоятельность, вступление во взрослую жизнь |

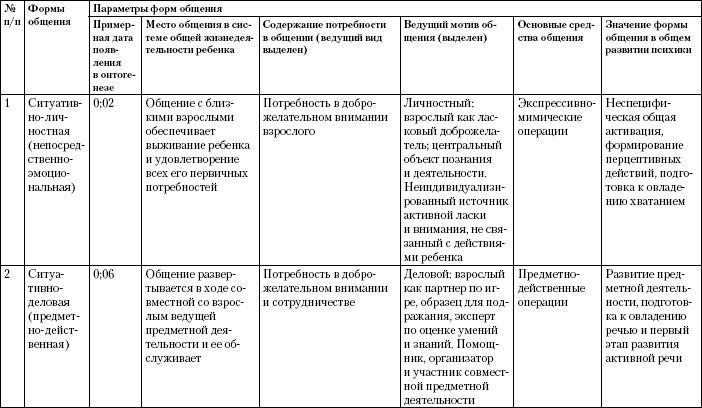

46. Модель развития общения М.И. Лисиной.

Концепция общения М. И. Лисиной является одним из ответвлений культурно-исторической теории. Она открыла в отечественной психологии новый предмет — общение ребенка со взрослым — и новый подход к его научному исследованию.

Лисина считает потребность в общении самостоятельной и отличной от всех других видов потребностей. В качестве мотива деятельности общения выступает партнер по общению.

Каждая из выделенных форм общения характеризуется:

1) временем,

2) местом,

3) содержанием потребности,

4) ведущими мотивами

5) средствами общения.

В периодизации развития общения выделяются следующие формы:

1) ситуативно-личностное общение ребенка со взрослым (первое полугодие жизни);

2) ситуативно-деловое общение (6 мес — 2 года);

3) внеситуативно-познавательное общение (3—5 лет);

4) внеситуативно-личностное общение (6—7 лет).

М. И. Лисина предложила выделять 3 группы мотивов общения:

познавательные - возникают в процессе удовлетворения потребности в новых впечатлениях, в информации, одновременно с которыми у ребенка появляются поводы для обращения к взрослому.

деловые – возникают в процессе удовлетворения потребности в активной деятельности как результат необходимой помощи взрослых.

личностные - личностные мотивы получают в общении свое конечное удовлетворение.

Общение ребенка, особенно маленького, со взрослым протекает в форме действий. Действие характеризуется целью, на достижение которой оно направлено, и задачей, которую оно решает. Действие состоит из еще более мелких психологических элементов — средств (операций) общения. Изучение общения ребенка и взрослого привело к выделению 3 групп средств общения:

1) экспрессивно-мимические средства,

2) предметно-действенные средства,

3) речевые операции.

Форма общения — это деятельность общения на определенном этапе ее развития, взятая в целостной совокупности перечисленных черт и параметров. Этой схемой мы будем пользоваться и в дальнейшем, характеризуя особенности общения в дошкольном возрасте.

Форму общения характеризуют 5 параметров:

1) время ее возникновения;

2) место, занимаемое данной формой общения в системе более широкой жизнедеятельности ребенка;

3) основное содержание потребности, удовлетворяемой ребенком в ходе данной формы общения;

4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка на определенном этапе к общению с окружающими взрослыми людьми;

5) основные средства общения, с помощью которых в пределах данной формы общения осуществляется контакт ребенка со взрослыми.

47. Личностные новообразования как критерий выделения возрастных периодов в концепции Л.И. Божович.

Теория Л. И. Божович опирается на понятия социальной ситуации развития и личностного новообразования. В социальной ситуации развития она выделяет внутренние процессы развития и внешние условия, их обеспечивающие. В личностных новообразованиях она выделяет центральное новообразование и потребности.

Вслед за Л. С. Выготским Л. И. Божович выстраивает линию возрастных кризисов: новорожденности, 1-го года, 3 лет, 7 лет и подросткового возраста. Деление развития на этапы выглядит у нее так:

1) младенчество: начинается кризисом новорожденности; ребенок характеризуется беспомощностью, его деятельность опосредуется взрослым; центральным новообразованием являются аффективно заряженные представления;

2) раннее детство: начинается кризисом 1-го года; ребенок характеризуется самостоятельностью; со стороны взрослых к нему уже предъявляются требования; центральным новообразованием является система «Я», появляется потребность в самоутверждении;

3) дошкольное детство: начинается кризисом 3 лет; центральное новообразование — внутренняя позиция, потребность в которой (внутренняя позиция школьника) и появляется - выражающей новый уровень самосознания и рефлексии ребенка: он хочет выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, каковой в современных культурно-исторических условиях оказывается обучение в школе.

4) младшее школьное детство: начинается кризисом 7 лет; начинает осознаваться свое социальное «Я»; со стороны взрослых предъявляется новая система требований;

5) кризис подросткового возраста: делится на две фазы. Первая фаза (с 12 до 14 лет) характеризуется эмансипацией от взрослых, переходом в средние классы; появляется целеполагание как центральное новообразование. Вторая фаза (с 15 до 17 лет) характеризуется определением места в жизни; появляется новая жизненная перспектива как центральное новообразование возраста.

48. Социально-экологическое направление в психологии развития. Эко-психологическая теория У. Бронфенбреннера. Антиравновесная теория развития К.Ф. Ригеля.

Одной из тенденций развития современной психологии является экологическое направление, примером которого можно считать экологию человеческого развития У. Бронфенбреннера. Экология человеческого развития означает научное исследование прогрессивной взаимной аккомодации между активным, растущим человеческим существом и изменяющимися свойствами непосредственных условий, в которых живет развивающаяся личность, причем этот процесс зависит от отношений между всеми этими условиями и от более общих социальных контекстов, в которых данные условия заключены. Развитие ребенка осуществляется не путем одностороннего воздействия среды на личность или наоборот, а в результате их постоФянного взаимодействия, врастания взаимодействующей личности в окружающую среду. Соответственно расширяется и понятие экологической среды, которая предстает в виде системы концентрических структур микро-, мезо-, экзо- и макросистем.

Микросистема — это структура деятельностей, ролей и межличностных отношений, переживаемых развивающейся личностью в данном конкретном окружении, с его характерными физическими и материальными свойствами.

Мезосистема — это структура взаимоотношения двух или более сред, в которых развивающаяся личность активно участвует; например, для ребенка это отношение между его домом, школой и соседской группой сверстников, а для взрослого — между семьей, работой и общественной жизнью.

Экзосистема подразумевает одну или несколько сред, не вовлекающих развивающуюся личность в качестве активного участника, но где происходят события, которые влияют или испытывают воздействие того, что происходит в среде, включающей в себя развивающуюся личность (для ребенка это может быть место работы его родителей или круг их семейных друзей).

Макросистема обозначает постоянство формы или содержания систем низшего порядка (микро-, мезо- и экзо-), которые существуют или могут существовать на уровне субкультуры как целого вместе с системами верований или идеологий, лежащими в основе таких постоянств.

Характерная черта современного этапа развития наук о человеке — все более отчетливое понимание того, что речь идет не просто об объекте воспитания, социализации и иных внешних воздействий, а о самосознательном, активном субъекте жизнедеятельности.

Эта идея воплощена в другом варианте эко-теорий — антиравновесной теории К. Ф. Ригеля. Критикуя Ж. Пиаже, К. Ф. Ригель утверждает, что предметом психологии развития должны быть не равновесные состояния, фактически не встречающиеся в жизни человека, а состояния конфликта, постоянной динамики, преодоления внешних и внутренних противоречий. Его интересует, как возникают неравновесные состояния, как они разрешаются. Конфликты, по К. Ф. Ригелю, возникают в следующих четырех измерениях, но большей частью — между ними:

1) внутрибиологическом,

2) индивидуально-психологическом,

3) культурно-социологическом,

4) внешнефизическом.

Недостаточная синхронизация этих плоскостей развития является источником кризисов и, как следствие, движущей силой развития. На пересечении этих плоскостей К. Ф. Ригель выделяет явления, которые интерпретирует как отрицательно или положительно разрешенные кризисы (инфекция или оплодотворение, болезнь или созревание, разрушение или созидание, дезадаптация или приспособление, конфликт или сотрудничество и т.д.).

49. Теория персонализации А.В. Петровского.

Личность рассматривается как определяющая себя через группу, через социум. Потребность в персонификации является отпра вным пунктом анализа развития. Именно поэтому А. В. Петровский называет свою концепцию теорией персонализации.

Им выделяются три основных процесса, определяющих ход развития:

1) адаптация как присвоение индивидом социальных норм и ценностей т.е. становление социально-типического в человеке;

2) индивидуализация как открытие или утверждение «Я», выявление своих склонностей и возможностей, особенностей характера, т.е. становление индивидуальности;

3) интеграция как изменение жизнедеятельности окружающих людей, осуществление вкладов и их принятие окружающими и тем самым утверждение своего инобытия в других людях, т.е. становление всеобщего в личности.

Периодизация, предложенная А. В. Петровским, выглядит следующим образом:

1) эпоха детства (раннее детство, детсадовский возраст и младший школьный возраст) характеризуется преобладанием адаптации над индивидуализацией;

2) эпоха отрочества (подростковый возраст) связан с преобладанием индивидуализации над адаптацией;

3) эпоха юности (юношеский возраст) характеризуется преобладанием интеграции над индивидуализацией.

50. Теория периодизации В.И. Слободчикова.

Опираясь на идею о становлении в психическом развитии особого личностного образования — субъективности (или, более общо — внутреннего мира), он в качестве механизма ее обретения называет изменение форм взаимодействия (со-бытия = бытия вместе) развивающегося ребенка с социальным окружением, взрослыми путем отождествления с ними (становление событийности, со=бы-тия) и обособления от них (реализация само=бытности).

Ступени развития субъективности |

Матрица возраста |

||||

Становление самобытийности |

Период реализации самобытности |

||||

Кризисы рождения |

Стадии принятия |

Кризисы развития |

Стадии освоения |

||

Оживление |

Родовой кризис (2 мес +/- 3 недели) |

Новорожденность (0,5 – 4,0 мес) |

Кризис новорожденности (3,5-7 меся) |

Младенчество (6-12 мес) |

|

Одушевление |

Кризис младенчества (11-18 мес) |

Раннее детство (1-3 года) |

Кризис раннего детства (2,5 - 3,5 лет) |

Дошкольное детство (3 -6,5 лет) |

|

Персонализция |

Кризис детства (5,5 – 7,5 лет) |

Отрочество (6,5-11,5 лет) |

Кризис отрочества (11-14 лет) |

Юношество (13-18 лет) |

|

Индивидуализация |

Кризис юности (17-21 год) |

Молодость (18-28 лет) |

Кризис молодости (27-33 года) |

Взрослость (32-42 года) |

|

Универсализация |

Кризис взрослости (39-45 лет) |

Зрелость (44-60) |

Кризис зрелости (55-65) |

Старость (62-...) |

|

В предложенной им схеме — «матрице возраста» — каждая ступень есть относительно завершенный цикл развития, выстроенный в логике процесса развития как горизонтальная последовательность периодов (становления и реализации) и стадий (критических и стабильных).

По вертикали в схеме представлены последовательность ступеней и смена форм развития, которые фиксируют общее направление и уровни становления субъективности человека в онтогенезе. Начало каждой ступени — это всегда новое (потенциально возможное) рождение в новую форму жизни, не отменяющую прожитую ступень, а объемлющую и сохраняющую ее достижения.

Последовательность ступеней — это не просто условное членение как бы непрерывного процесса эволюционирования, а прежде всего смена режима индивидуальной жизни: как кризис самости и единичности («так жить нельзя») — в кризисах рождения — и поиск новых форм событийности (на стадии принятия); и как кризис событийности («хочу быть, как ты») — в кризисах развития — и поиск новых способов самоопределения (на стадии освоения).

Принципиально новым в теории В.И. Слободчикова является последовательность ступеней развития: их символическое обозначение определено ценностно-смысловым содержанием (т. е. тем, что должно осуществиться на данной ступени), направление же их смены определено целевой детерминацией развития (т. е. тем, что возможно при определенных условиях сделать для повышения ранга субъектности). Соответственно названия возрастов и их временные границы (которые и культурно, и индивидуально достаточно вариативны) являются вполне традиционными для психолого-педагогической и антропологической литературы, широко представленной в европейской гуманитарной культуре.

51. Пренатальное развитие и рождение. Новорождённость.

Пренатальный период — время жизни от зачатия до рождения.

С момента оплодотворения и до появления на свет в материнском организме находится биологический компонент будущего человека.

Уже в организме матери будущий человек живет своей собственной жизнью, реагирует на материнский голос, на ее настроение, на стимулы извне.

Когда он начинает реагировать?

с момента формирования ЦНС

еще раньше, т.к. его клетки способны улавливать изменения в химическом составе материнской крови, связанные с любыми волнениями будущей матери.