- •Социокультурный код и литературные герои детства

- •Часть 1

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Страшная тайна «русского социокультурного кода», или почему Буратино совсем не похож на Пиноккио*

- •Зачем Толстой написал предисловие

- •Буратино и Пиноккио: двоюродные братья или близнецы?

- •Буратино – наш культурный архетип?

- •Нос как доминантная характеристика личности

- •«Вертикальные» и «горизонтальные» слои сюжета

- •Образ Буратино как часть нашего импритинга

- •Глава 2. Друзья и враги Буратино, или кто окружает нашего героя сказки Второстепенные персонажи сказки

- •Кто такая Мальвина?

- •Провожу кастинг девушек с голубыми волосами.

- •Ужас на коротких лапах

- •Как создать образ своего ужаса: монстродизайн

- •Экстерьер врага

- •Аватары Буратино

- •Глава 3. Что видим при внимательнном чтении сказки Архетипические слои текста

- •Сюжет «Золотого ключика» и архетипы древнерусской и мировой культуры

- •Топология пути (хронотопика сказки)

- •Трансперсональный подход к изучению текста

- •Буратино с точки зрения соционики

- •Мои случаи импритинга

- •Забавная нумерология «Золотого ключика»

- •2 Раза:

- •3 Раза

- •4 Раза

- •Глава 4. Суровые реалии мира взрослых для детей Эволюция обмана, или судьба социальных технологов в России

- •Лечение и врачи глазами бывшего больного ребёнка

- •Правила бегства, или почему Пьеро скачет верхом на зайце

- •Заключение

- •1Примечания

«Вертикальные» и «горизонтальные» слои сюжета

Многие литературные тексты имеют многочисленные слои смыслов. Можно представить их в виде пересечения горизонтальных и вертикальных слоёв, как своеобразную матричную структуру произведений. Рассмотрим и мы таким образом «Золотой ключик» и «Пиноккио».

Сначала определим те слои текста, которые имеют как бы «сверхзадачную» заданность, социально нормированы. Они более наглядны, и мы поместили их как бы в «верхние» этажи.

Наиболее заметен сюжет о деревянной кукле с носом, которая становится членом общества. Вначале он совпадает у обоих сказок, но потом начинает резко отличаться по методам и критериям социальной адаптации77 главногот героя.

Следующий уровень, как и отмечает М. Петровский, иносказательное сопоставление двух театральных направлений78. Новый театр можно считать бунтарским освобожденим марионеток под предводительством Буратино от власти деспота-кукловода. А у Пиноккио – автор, в первую очередь, имел в виду скорее дидактическую цель и появляются элементы христианского смирения, терпения и всепрощения.

Эти планы сюжета так или иначе были осознаваемы авторами. Но для нас важнее глубинные, подсознательные уровни. Они показаны условно с минусом.

На первом, «нижнем», уровне совпадают глубокие подсознательные аспекты. В обоих текстах показан (в соответствии с разным культурно-историческим опытом авторов) механизм инициации ребенка, превращения его в подростка.

Ещё более глубокий, на наш взгляд, слой – это библейские темы ухода и возвращения блудного сына. Различие в траекториях, испытаниях и, главное, с различным итогом – возвращением. Как мы уже отмечали, это совершенно разные возвращения. Другие результаты взаимоотношений «отец – сын», где сын и отец меняются ролями: отец сам приходит к сыну.

Как видим, если в евангельской притче отец прощает бедного и несчастного сына, то при встрече с Буратино как раз несчастным становится отец.

Таблица 5

Представление о «вертикальных» (психологических) и «горизонтальных» (культурных) слоях текстов

(последний у Пиноккио не показан)

-

«Верхние» слои сюжета

3-й

Христианские и литератур-ные мотивы

Освобождение марионетки

2-й

Дидактические назидания – как стать хорошим мальчиком

Сравнение двух театральных систем Мейерхольда и Станиславского

1-й

Сюжет про деревянную носатую куклу

Пиноккио

Буратино

Алиса Л. Кэррола

Щелкунчик

П. Чайковского

Щелкунчик Э.Т. Гофмана

Глубинные слои сюжета

-I

Инициация взрослеющего мальчика, его вторичное «рождение»

-II

Тема ухода, странствий и возвращения блудного сына (хождения по мукам)

-III

Слабая связь с архетипом

Пра-Матери

(феи, чрево акулы)

Сильная связь с архетипом

Пра-Матери (Тортила) и её полное одобрение

-IV

Нет

Сексуальная инициация подростка

-V

Нет

Пародия на поэзию и поэтов-символистов как освобождение А.Толстого от своих ранних увлечений

-VI

Нет

Тайная надежда на свободу творчества в тоталитарном государстве и её крах.

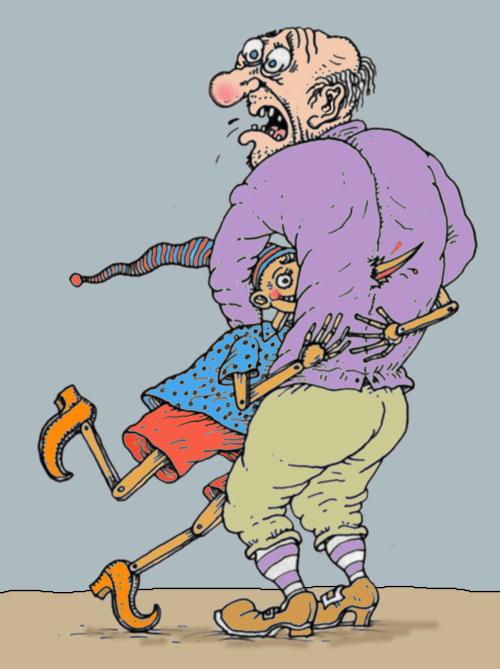

Сюжет встречи «блудного сына» (фрагмент картины Рембранта и современная карикатура Игоря Никитина79)

Затем следует слои, связанные с материнским началом. Ведь тот и другой персонаж полностью создан мужчинами, Отцами. Но как различно появление этого начала. Пиноккио опекает фея, какое-то странное виртуальное создание с волшебными возможностями. Сперва девочка, потом женщина, в конце вообще козочка (христианский образ Агнца??)…

А у Буратино очень старенькая и ворчливая бабушка, в образе черепахи Тортилы, поначалу, конечно, немного бухтит не по делу, но потом помогает и утешает своего внука. Очень-очень старенькая и очень-очень ворчливая, но такая добренькая.

Между ними есть мощные древние отношения родства и близости – об этом говорят упрёки Буратино: «Не ругаться надо, – проворчал Буратино, – тут помочь надо…»( Т. 8, с.180). Кому из нас не знакома эта привычная родительская воркотня в родном доме, когда, особенно по понедельникам с утра, как писал Юрий Тынянов, «маменька привычно язвит папеньку»80.

А можно ли ворчать на фею, как вы думаете?

Трудно, но ещё можно представить фею «весёлой, дерзкой, шумной». Но чтобы она ещё и дралась???

Такого просто невозможно представить, чтобы величавая, неземная красавица превратилась во взлохмаченное драчливое существо типа Пеппи-Длинныйчулок81. Рыжая (то есть опять бурая, буратинная) Пеппи ввязывается в драку с пятью мальчишками сразу уже во 2-й главе – она там заступилась за маленькую девочку, в 3-й главе она загоняет двух полицейских на крышу дома и т.д. Такое поведение девчонок и женские драки хорошо показаны в кинофильме режиссёра и довольно молодой девушки (всего 24 года!) Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» (2009) или в её же спорном сериале «Школа» (2010).

По данным социологов, такие стычки – сейчас уже норма, почти каждый второй юноша (с 7-го по 11-й класс) и каждая седьмая девушка участвовали в драках в течение последних 2 месяцев, причём чем меньше возраст, тем выше частота конфликтов82. А Пеппи, как мы помним, в начале книги было всего 9 лет.

А чрево акулы и спасение из него Пиноккио в конце текста представляется образом нового рождения (пере-рождения) и пре-ображения, превращения в умного, красивого мальчика с каштановыми волосами и голубыми глазами, с весёлым, радостным лицом (видимо, в отличие от прежнего – унылого и деревянного).

То же самое у Толстого в его сказке выполняет образ «пещеры» – Буратино возрождается/перерождается из этого своеобразного «лона»83 и из неё уже выходит бесстрашным бойцом, воином с превосходящими силами врага. Он, как самурай-камикадзе, уже заранее примирился со смертью (кодекс воина – «бусидо») и готов пасть в сражении84, но решил делать это дерзко и весело. Когда боец теряет страх перед смертью, отмечают специалисты по воспитанию боевого духа, он становится непобедимым85. Его ещё можно физически уничтожить, но победить уже нельзя.

Он предпоследними словами оскорбляет Карабаса, называет его то старым пивным бочонком, то жирным мешком, набитым глупостью: «...спустись к нам, – я тебе наплюю в драную бороду!» (Т.8, с.206).

Для чего это делает наш занозистый деревянный воин? Кстати, он почти дословно повторяет слова нашего критика «неистового» Виссариона Белинского, который в отчаянии в конце жизни, полемизируя с Гоголем и обращаясь к самому Богу (!!!), также аявил, что плюет в его «гнусную бороду»86.

Буратино своими насмешками и нахальными оскорблениями хочет вывести противника из равновесия, чтобы он потерял голову и сделал ошибку, ведь гнев – плохой советчик в схватке. Кроме того, оскорбления несут и функцию снижения статуса врага и подавления страха перед ним. Ведь он обращается к огромному страхолюдному Карабасу – «Эй, ты!». Так можно обращаться с существом гораздо ниже себя по статусу, презираемого, а, главное, заведомо ничтожному! Буратино его сразу подавляет словесной атакой, сбивает с толку, шокирует, осуществляет психологический натиск (берет «на голос»), а себя – вводит в боевое яростное состояние викинга-«берксерка», когда адреналин помогает умножить силы, приобрести нечувствительность к боли и резко обостряет двигательные реакции87.

Такое задиристое поведение просто не могло бы прийти в голову Пиноккио, так что у нашего деревянного человечка есть чему поучиться, поверить в себя, быть бесстрашным и отважным. В реальном бою надо действовать именно по Высоцкому: «Ударил первым я тогда/ Ударил первым я тогда –/ Так было надо»)88. Если драки не избежать – надо бить первым!

Конечно, сексуального формирования у Пиноккио никакого нет и в помине. Он ещё мал, а если и кого смог поцеловать, то только в благодарность рыбу Тунца. Эта рыба, как говорится, не считается. Он бы ещё медуз обнимал! (Чопорный ХIX век, что ж вы хотите! Сексуальная революция ещё только-только грядёт.).

А вот Буратино, как сын другого века, уже вовсю обращает внимание на девочек. ХX век – дураков нет! По устоявшимся обычаям младшего подросткового возраста это выражается некоторой ритуальной агрессией к «предмету внимания», а именно: пугать, дергать за косички, как бы нечаянно толкать, щипать и т.д. Сценарии ухаживания будут, конечно, меняться с возрастом, и формироваться под влиянием необходимых культурных образцов89.

А вот Буратино – чем вам не образец?

Он снисходителен к девочкам, дружит с ними и помогает им, он смел и умел. Самостоятелен, решителен, даже терпеливо принимает женскую благодарность: «Довольно, довольно лизаться, – проворчал Буратино» (Т.8, с.205), кстати этот поцелуй с Мальвиной у него уже второй. Выражаясь специфическим девичьим жаргоном, он будущий «замечТательный мужчинка»!

Следующий глубинный уровень сказки Толстого – это отношение к поэзии и поэтам-символистам. Можно расценить их пародийное изображение как попытку освобождения Толстого от своих ранних увлечений этим литературным направлением: «Весной 1907 года я написал первую книжку «декадентских» стихов. …Символисты… дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники. …я продолжал жить в кругу символистов..»90. Это своеобразное самооправдание Толстого91. Вот с этим «наследством» он и пытается таким образом расстаться.

Это хорошо показал М. Петровский92, анализируя декадентско- блоковские мотивы в изображении поэта Пьеро. Толстой их нарочито спародироал, демистифицировал тем, что вложил их в уста такого пародийного, смешного, просто никчёмного героя.

Но самое тайное, а может, даже смертельно опасное для той эпохи – это попытка автором смоделировать рывок на свободу в несвободном обществе. (Есть такая форма побега у заключённых – «на рывок», когда надо просто броситься из конвоируемой колонны, отчаянно надеясь на свой «фарт», быстроту ног и минутную растерянность «вохры».) Пусть даже этот побег только через художественное творчество, как у Р.А. Штильмарка в «Наследнике из Калькутты» (1958), которое он писал в лагере.

Эта тайная наивная надежда на булгаковскую «окончательную бумажку, фактическую, бумажку-броню»93 от различных шариковых и швондеров.

Сталин: политический плакат того времени

Однако в процессе работы над сюжетом для пьесы, а тем более киносценарием Толстой понимает, что надежда на свободу творчества в тоталитарном государстве оборачивается полным крахом. От швондеров ещё можно как-то освободиться «бумажкой», от всесильного Хозяина Всех «Бумажек»94 – нет.

Путь к свободе оказался ещё большим рабством, превращающим писателя в сервильного Дуремара. Вот как определяет его суть М. Петровский: «Дуремар – сказочный вариант Смердякова, лакейская душонка, чья профессия наводит ужас омерзения даже на Карабаса, – ничтожество, продающееся за ужин, доносчик и предатель»95. Вот какова альтернатива поражения для творца. Этот процесс накладывался на то, что происходило в стране, и в предисловии к «Реквиему» Анна Андреевна Ахматова скорбно-лаконично написала:

«…Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был»96.

Вот как это происходило.

В 1934 – 1935 годах – работа Толстого над «Золотым ключиком», в 1936 году – повесть выходит отдельной книгой, 1938 – переработка повести в пьесу (герои попадают в страну детства – СССР), в 1939 году – выходит одноимённый фильм, где прилетает летучий корабль с товарищами (во главе усатый начальник) в кожаных куртках, расправляются железной рукой с Барабасом и забирают всех кукол во главе с Буратино и Карло в Страну счастья. Вспоминается лозунг на Соловках: «Загоним всех железной рукой в счастье»97. Каждое слово в этой людоедской фразе потрясает, а счастье похоже на загон для скота, настоящий оруэлловский «скотный двор». Характерно даже изменение карательной аббревиатуры: сперва СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения, а потом – СТОН (Соловецкая тюрьма особого назначения), которая невольно выразила запредельную жестокость ГУЛАГовской администрации.

В то же время для страны это десятилетие выглядит так: 1929 год – год Великого «перелома», потом борьба с уклонами и троцкистами, создание в 1934 году подконтрольного Союза писателей, в 1937–1938 годах – кровавый кошмар «ежовщины». И аресты, аресты, аресты…

Как видим, с небольшим запозданием, но жестокая реальность быстро выветрила начальный наивный оптимизм писателя. Недаром Липовецким подмечено98, что аббревиатура «Золотого ключика» странно ассоциируется с термином «заключённый каналармеец» или просто ЗК (название дало строительство первого канала, превратившееся в торговую марку папирос «Беломорканал», в просторечии превратившимся в «белый мор»).

Марк Липовецкий оценивает эту коллизию сказочной повести как утопию свободной марионетки. Мы бы ещё усилили и обозначили её как бунт и неизбежное поражение марионетки, которая, пусть очень недолго, но всё же была свободной99.

Да, пусть бунт писателя был обречен на поражение, силы несравнимы. Однако, как мы знаем, может иногда «теленок бодаться с дубом». И рано или поздно этот несокрушимый дуб, извините за каламбур, – всё-таки даст «дуба»!

Кстати, конфликт в июне 2011 года в театре на Таганке в обсуждениях все часто сравнивали с бунтом бесгласных кукол-артистов с деспотичным режиссёром, а самого Юрия Любимова сравнивали с Карабасом Барабасом, который публично назвал их «клопами в диване», пьяницами и т.д. Однако он сам в своих воспоминаниях о приходе Владимира Высоцкого в свой театр заявлял: «Ну, пусть будет ещё один пьющий актёр».

Сразу вспоминаются фраза знаменитого комика Сергея Филиппова, который, обращаясь к молодому, но крепко злоупотребляющему актёру, заявил: «Не по таланту пьёшь!».

Видимо, таланты на Таганке все повывелись, остались одни «клопы»100.

Приведём слова Сирано де Бержерака, который уже ранее упоминался как апологет «носологии»:

Считайте смешною,

Ненужной выходку мою.

Я знаю, что меня сломает ваша сила.

Я знаю, что меня ждет страшная могила,

Вы одолеете меня, я сознаюсь…

Но всё-таки, я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь!101

Как видим, здесь отражено состояние настоящего воина, который хорошо понимает возможность своего поражения, но стоек – бьётся и бьётся до самого конца. Пусть обречённо, даже без всякой надежды на победу. Пастернаковское «… и пораженье от победы ты сам не должен отличать».

В «горизонтальных» уровнях текста есть многочисленные следы других литературных сходных (субстициональных) явлений. Это своеобразный отклик Толстого на культурные события его писательской молодости. Об этом подробно даётся анализ в работах И. Вдовенко102 и ранее упоминаемого Петровского. Вот сопоставление некоторых моментов.

Аналогии с «Щелкунчиком» как со сказкой Э. Гофмана, так и с одноимённым балетом103, кстати заново поставленным Василием Вайноненом в 1934 году, то есть к началу работы Толстого над текстом «Золотого ключика»:

борьба с мышиным королём/Буратино с крысой;

спасение от туфельки девочки Маши/ башмака Карло;

там есть театр кукол за маленькой дверцей (театр в театре);

владелец кукольного магазина очень напоминает Карабаса Барабаса;

в финале происходит непревращение куклы Щелкунчика в человека/Буратино тоже остаётся деревянным104.

Аналогии с «Алисой в стране чудес» Льюиса Кэррола находит уже ранее цитируемый нами М. Петровский105.

маленькая дверца, находящаяся за занавеской;

есть упоминание тоже о некоем золотом ключике;

Алиса попадает в узкий проход, который похож на крысиную нору;

учительский педантизм Алисы/Мальвины;

облако над домом Мальвины, похожее на кошачью голову и т.д.

Рассказ о поиске сакральной потайной двери настолько неоднозначен, что в разные эпохи рождает десятки интерпретаций. Юрий Романов и Андрей Сучилин в статье «Театр детей и зверей» (http://www.mitin.com) тоже имеют это в виду, когда говорят, что «Далеко-далеко за морем стоит золотая стена,/ в стене той заветная дверца, за дверцей большая страна», приводят в пример преемственность английской литературной традиции про «Маленькую зеленую дверь в стене» Герберта Уэллса и золотой ключик, занавеску, дверку в сад опять же в «Алисе» Л. Кэрролла.

Валерия Словиковская (http://gif.ru/texts/txt-slovikovskaya-buratino/) тоже нашла эту канву «Приключений Буратино» даже в американской(?) киноленте(??) «Быть Джоном Малковичем» (Bеing John Malkovich, 1999), где вместо нарисованного очага на холсте за офисной мебелью спрятан таинственный портал (вот она современная дверца! – Н.М.) с переходом в мозг известного актера.

Очень важная характеристика образа Буратино (особенно на экране и радиопьесах) – это его своеобразный голос. Ускоренное воспроизведение магнитной записи создавало эффект пищащей куклы, с пронзительными вибрирующими модуляциями маленького, назойливого и, заметим, довольно противненького существа. До сих пор стоит в ушах вибрирующий «буратинный» голосок, когда он картаво канючит: «Папа, па-па Кар-ло». Недаром существует словесный оборот: «работать, как папа Карло». Он является синонимом: работать много-много и остаться бедным (примерно так же «работать, как негр»). Или работать так же, как наши нищие пенсионеры.

Наши нынешние власти тоже обещают старикам своеобразные тысячи курток с золотыми пуговицами, и когда Путин на «голубом глазу» говорит о цифрах повышения пенсий, её валоризации – он точь-в-точь как Буратино без колпачка. Кстати, в обращении к гражданам России на телевидении 3 декабря 2009 году он публично пристыдил за сквалыжное поведение некоторых политиков СНГ, что они «зажали (финансовые ресурсы. – Н.М.) в потном кулачке, как Буратино свои пять золотых монеток».

Или в разразившемся осенью 2011 года в расколе партии «Правое дело» одна сторона обвиняет в этом известных кремлёвских «кукловодов», другие – называли саму эту партию «кукольной».

Да, крепко сидит образ нашего деревянного героя в политической лексике и политическом подсознании.