- •Социокультурный код и литературные герои детства

- •Часть 1

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Страшная тайна «русского социокультурного кода», или почему Буратино совсем не похож на Пиноккио*

- •Зачем Толстой написал предисловие

- •Буратино и Пиноккио: двоюродные братья или близнецы?

- •Буратино – наш культурный архетип?

- •Нос как доминантная характеристика личности

- •«Вертикальные» и «горизонтальные» слои сюжета

- •Образ Буратино как часть нашего импритинга

- •Глава 2. Друзья и враги Буратино, или кто окружает нашего героя сказки Второстепенные персонажи сказки

- •Кто такая Мальвина?

- •Провожу кастинг девушек с голубыми волосами.

- •Ужас на коротких лапах

- •Как создать образ своего ужаса: монстродизайн

- •Экстерьер врага

- •Аватары Буратино

- •Глава 3. Что видим при внимательнном чтении сказки Архетипические слои текста

- •Сюжет «Золотого ключика» и архетипы древнерусской и мировой культуры

- •Топология пути (хронотопика сказки)

- •Трансперсональный подход к изучению текста

- •Буратино с точки зрения соционики

- •Мои случаи импритинга

- •Забавная нумерология «Золотого ключика»

- •2 Раза:

- •3 Раза

- •4 Раза

- •Глава 4. Суровые реалии мира взрослых для детей Эволюция обмана, или судьба социальных технологов в России

- •Лечение и врачи глазами бывшего больного ребёнка

- •Правила бегства, или почему Пьеро скачет верхом на зайце

- •Заключение

- •1Примечания

Лечение и врачи глазами бывшего больного ребёнка

Во время написания «Золотого ключика» сам автор, Алексей Толстой, серьёзно заболел и лечился в больнице296, так что на своём личном опыте он очень хорошо прочувствовал отношение медиков и вообще всей медицины к пациенту. Это отразилось и в самой повести. Ведь для врачей нет здоровых людей – есть пока ещё недообследованные. Сам автор данного текста тоже оказался в больнице и на своем примере повторил состояние Толстого297.

Вспомним, как, кто и, главное, чем лечили больного Буратино.

Вот состав врачебного синклита: знаменитый дипломированный доктор Сова, фельдшерица Жаба и народный знахарь Богомол.

Как они его осматривали и ставили диагноз:

Сова – приложила ухо (диагноз: – «Пациент скорее мёртв, чем жив»);

Жаба – долго мяла влажной лапкой Буратино (радикально противоположный диагноз: – «Пациент скорее жив, чем мёртв»);

Богомол – сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до больного (как все знахари, он дал настолько туманный диагноз, что его можно толковать совершенно различно: «Одно из двух, или пациент жив, или он умер. Если он жив – он останется жив или он не останется жив. Если он мёртв – его можно оживить или нельзя оживить».) Интересный пример ветвящейся логической цепи по принципу булевой алгебры: «да»-«нет», «или»-«или».

Консилиум и его универсальное средство лечения – касторка.

Эти довольно комичные врачеватели невольно олицетворяют безапелляционную категоричность и туповатость официальной медицины, уклончивое невежество народных врачевателей и умеренный оптимизм среднего медицинского персонала: если пациент не умрет от нашего лечения, то тогда жить будет ещё долго.

Остановимся на символическом значении этих животных в культуре298.

Сова – обычно символ мудрости, однако её ночной образ жизни, внешность и зловещий голос, способность предрекать гибель, смерть и связь с богинями смерти трактуется по-разному в разных культурах. В христианской религии сова имеет отрицательное значение и символизирует отказ от духовного света, вопреки заповедям Христа, слепоту и безверие. Отцы церкви, в целом, объявили сову символом зла. Общая точка зрения представляла сову как символ евреев, отвергших Христа299.

В Средневековье сова встречается также как символ Ночи и Сна. Так она и выглядит на серии гравюр Франсиско Гойи «Сон разума порождает чудовищ».

В настоящее время преобладает позитивная сторона символики – изображение мудрости, проницательности и эрудиции. Например, сова, сидящая на стопке книг, является фирменным логотипом издательств, книжных обществ. Телевизионный клуб «Что?Где?Когда?» тоже имеет своей эмблемой сову.

Жаба – к жабам и раньше и до настоящего времени относятся враждебно или с отвращением, чему способствуют их своеобразный внешний вид300.

Согласно европейским суевериям, жаба выступает спутницей ведьм и напоминает о смерти и мучениях грешников. Этот демонический символизм исходит из древних ближневосточных стран и основан, вероятно, на отвращении, которая вызывает слизь, покрывающая тело этого животного. Западноевропейская демонология награждала жабу самыми достойными свойствами. Жаба в средневековой живописи олицетворяла мерзость плотских удовольствий и грехов. В Библии одной из казней египетских за отказ отпустить евреев из плена были полчища жаб, как орудия наказания. В более позднее время она стала символом рождения и перерождения, – как из икринки превращается в головастик и потом во взрослую особь.

К тому же жабу связывали с долголетием и богатством. Иногда с жадностью. Есть даже такое выражение: «жаба душит» как иносказание.

Вопрос: какое самое страшное животное?

Ответ: это не лев, не акула, даже не тигр. А жаба. Ведь сколько миллионов людей она смогла задушить насмерть.

Причудливое переплетение положительной и отрицательной символики жабы (старое название стенокардии так и называлась – «грудная жаба») прослеживается в её значении как символа матки: символа рождения, женских болезней, а с другой – женского греха, греховодницы301.

А вообще жабы живут везде. Серую жабу находили в шахтах глубиной 340 м, а зелёную жабу – в Гималаях на высоте 4,5 км. Зато жабий яд обладает некоторым обезболивающим действием.

Богомол – это достаточно крупное насекомое, имеет характерный вид. Подстерегающий добычу богомол сидит неподвижно, воздев вверх свои конечности, как бы в молитвенном экстазе. Поэтому облик богомола как символ поклонения и молитвы возникло ещё в Древней Греции, проник и в европейскую христианскую традицию. Однако в культурах Востока имеет более негативное значение: внешность его обманчива, за ней скрывается жестокий хищник. В китайской культуре он воплощение жадности и упрямства302.

Итак, символическое значение лечебной комиссии Буратино: дипломированный очкастый врач – еврей, упитанная славянская акушерка-повитуха и экстатический знахарь-шаман из коренного населения. Согласно В. Гудову они представили русские культурные дискурсы: интеллигентский, мещанский и народный.

Способы обследования пациента – прослушивание (аускультация), пальпирование и визуальный контакт.

Результат – жуткий диагноз, совершенно противоречивые выводы членов комиссии и, естественно, полное единодушие в средствах лечения.

Конечно, весь врачебный консилиум этих выдающихся медицинских светил, само собой, тут же насмерть перессорился друг с другом. Ведь каждый считал мнение двух других совершенно некомпетентным, а самих коллег – невеждами и шарлатанами, о чём тут же громогласно и заявил.

Сова сказала, как отрезала: «Шшшарлатанство!», Жаба злобно проквакала: «Какакокое отвррратительное невежество!», народный целитель Богомол просто молча прикинулся высохшим сучком и вывалился из окна, явно спеша принять участие в телешоу типа «Малахов+».

«Девочка всплеснула хорошенькими руками: Ну, как же мне его лечить, граждане?»303.

Но, несмотря на жаркие внутрипрофессиональные разборки, все лекари однако дружно прописали: лечить больного универсальным средством – касторкой. (Правда, народный целитель на всякий случай обезопасился: «Или касторкой или не касторкой»). На что Буратино стоически ответил: «Лучше умру, чем пить касторку…»304. И верно – ну какая из касторки панацея? (Панацея – мифическое лекарство, дающее бессмертие и излечивающее от всех болезней).

Правда, его кое-как уговорили не умирать одним кусочком сахара.

Вывод: с такими врачеватели никаких ДРУГИХ врагов и не надо. Наш прославленный воин в «Науке побеждать» Александр Суворов говаривал: «подальше от (таких. – Н.М.) докторов и будешь здоров!»305. Ведь слово врач одного корня со словом врать, т.е. воротить заговоры, заговаривать больного. Александру Васильевичу также принадлежит известное крылатое выражение, слегка уточнённое медицинским уклоном, оно звучит очень процедурно-бодряще:

Пилюля – дура, а шприц – молодец!

Ну, а как лечили другого больного – итальянца Пиноккио?

О, там тоже был свой премудрый консилиум – Ворон, Сыч и Говорящий Сверчок. Члены медицинской комиссии тоже долго (и тоже очень-очень нудно!) обменивались своими мудрыми сентенциями, насколько жив или уже нет их деревянный пациент. Но Сверчок оказался старым знакомцем (убитым, кстати, нашим героем молотком, ещё в начале сказки) и стал характеризовать больного Пиноккио самыми предпоследними словами. Что он был «…продувным негодяем,…мошенником, бездельником, бродягой… который загонит в гроб своего бедного обездоленного отца!»306.

Это суровые и не очень справедливые слова врачевателя-недобитка заставили плакать и рыдать пациента Пиноккио. Ворон отметил: если мёртвый плачет – то это к выздоровлению, но Сыч возразил: это признак того, что пациент пока ещё не желает умирать. Такой чёрный юмор совершенно отсутствует в «Золотом ключике», а сами персонажи врачей не такие мрачные и зловещие.

Лечили Пиноккио просто горьким порошком, а не касторкой, как его младшего деревянного друга. Зато Пиноккио долго торговался (почти две страницы текста!) и выцыганил аж целых два куска сахара. У итальянцев, как у всех торговых сообществ, положено долго и мелочно торговаться, иначе могут счесть тебя просто невежливым. Правда, когда появилась похоронная процессия чёрных, как чернила, кроликов с маленьким гробиком для Пиноккио, он быстро выпил своё лекарство. Только тогда они, сердито ворча, покинули комнату307. Это что ж, чтобы они были довольны, надо было Пиноккио помереть взаправду? Такой недетский натурализм и дополнительные персонажи только «утяжеляет» текст, сцена становится очень тягостной.

А вот сцена лечения Буратино – запоминается, она весёлая, шутливая, без какой-либо назойливой назидательности. Там фокус внимание на самих врачах и их знаменитом диагнозе: «Пациент скорее жив…». Она совсем-совсем не страшная. Никаких гробов с гробовщиками нет и в помине, хотя общий рисунок тот же. Она щадит воображение детей, делая смешными самих врачей, само лечение, переводя их с самого маленького пациента и его возможных страданий.

Ведь дети, да, что греха таить, и взрослые побаиваются врачей. Они как некая каста жрецов таинственного и строгого бога – специфическая одежда, специальная непонятная для непосвященных речь на латыни (мёртвый язык!), соотношения «профанности» и «сакральности», сложные ритуалы, таинственные гадания, некое шаманство.

Наш организм настолько сложен, что часто неясно, что есть причина болезни, а что следствие. А лекарства имеют столько побочных эффектов и противопоказаний, что неясно, больше пользы они принесут или вреда. Именно об этом предупреждал Парацельс (Paracelsus, настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, von Hohenheim, 1493–1541), которого считают предтечей современной фармакологии. Ему принадлежит знаменитая фраза в популярном изложении: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»308.

Именно Парацельс стал широко применять различные ядовитые (!!) соединения ртути, мышьяка, серы, сурьмы, меди. А с другой стороны, полезное в большом количестве может вредить, например, излишнее количество воды, кислорода в воздухе и т.д. Вредна даже хорошая еда в большом количестве.

Это хорошо на себе узнал переевший в гостях всего-всего, того и другого (и, конечно, без хлеба!) симпатичный медвежонок Винни-Пух, когда застрял на выходе из кроличьей норы. Кролик сразу поставил медвежонку свой абсолютно точный медицинский диагноз: «Кое-кто слишком много ест!»309.

Лечение было самое простое и суровое – ждать, пока не похудеет! И бедняга неделю сидел в безвыходном положении, вместо еды слушая только чтение Кристофером Робином какой-то удобоваримой, но чрезвычайно малокалорийной книги310.

И это, кстати, помогло! Это весёлое лечение (конечно, не для самого Пуха) превращает медицинские процедуры в весёлую и запоминающуюся на всю жизнь кутерьму, а не нудный дидактический урок.

Надо отметить, что Буратино сам стал оказывать медицинскую помощь при лечении раненного после битвы на опушке пуделя Артемона:

«Буратино рвал Мальвинину старую рубашку на бинты, Пьеро их держал, Мальвина перевязывала лапы. После перевязки Артемону поставили градусник и собака спокойно заснула» (Т.8, с. 195)

Буратино как организатор лечебного процесса

Так что мы видим, как возросла медицинская квалификация нашего деревянного героя. На рисунке он даже выглядит одним из организаторов, судя по его руководящей и направляющей жестикуляции. А его реакция вполне оптимистична – их пациент будет жив. Кстати, наших «врачевателей» тоже трое, как в консилиуме для лечения самого Буратино!

Говоря о лечении, мы сознательно не упомянули один персонаж «Золотого ключика», который присутствует до самого эпилога и как-то связан с врачеванием, это Дуремар.

Но недаром упомянули уточнение «как-то», ведь на всём протяжении повести он пиявками так никого не лечил, хотя и всем назойливо предлагал свои врачебные услуги. Почему же так суров к нему автор?

Вспомните его первое появление:

«Вошёл длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, таким сморщенным, как гриб-сморчок. На нем было старое зеленое пальто, на поясе болтались щипцы, крючки и шпильки. В руках он держал жестяную банку и сачок. <…> …кланяясь, будто спина у него была сломана посредине. <…>. …от его зеленого пальто пошел пар и запахло тиной»311.

То есть вошёл совершенно несимпатичный персонаж, с лицом, похожим на гриб-сморчок (это сравнение в тексте намеренно делается далее 4 раза!), с длинными тощими руками, в старом вонючем (эта деталь тоже повторяется) пальто, с лакейским замашками и очень неприятными и острыми орудиями труда – каким-то щипцами, крючками.

Гирудотерапевт (артист В. Басов и на иллюстрации Л. Владимирского).

Когда Дуремар ел, то «лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое». И его облик и его явно нестерильные орудия труда вызывали у окружающих смесь отвращения и брезгливости. Даже у Барабаса, трижды с проклятиями отказывающемуся от навязываемого ему пиявочного лечения.

«Если у вас болит живот, – сказал он, <…> если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок. <…> Карабас Барабас проворчал: К черту-дьяволу, никаких пиявок! <…> – Плохо идет торговля пиявками, – сказал он опять. – За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам приставить к ляжке дюжину прекраснейших пиявочек, если у вас ломотья в костях... К черту-дьяволу, никаких пиявок! – закричал Карабас <…> Поев и выпив, он попросил щепотку табаку» (Т.8, с.184).

Дуремар со своим инстументарием и забившийся от страха под стол Карабас

Судя по его заискивающему поведению и очень вонючей одежде, нельзя сказать, что он преуспевающий лекарь, а ломано-переломанная спина говорит о том, что ему знакомы и более весомые удары и пинки нелёгкой судьбы.

Лицо у него посинело и сморщилось от страха, как гриб-сморчок.(Т.8, с.201) Дуремар, наш дурачок, безобразнейший сморчок, – дразнит его Пьеро.

Чем же он хочет отплатить за ужин Карабасу?

Да чужой тайной! Для него донос является самым привычным методом расчёта:

-Синьор, я сыт и согрет, – сказал он. – Чтобы отплатить за ваше гостеприимство, я вам открою <…> великую тайну, ее сообщила мне черепаха Тортилла. <…> На дне пруда лежит волшебный ключик... <…> – Отчего же ты не взял у Черепахи ключик?

- Вот еще! – ответил Дуремар и собрал морщинами все лицо, так что оно стало похоже на вареный сморчок. – Вот еще! Променять превосходнейших пиявок на какой-то ключик...» (Т.8, с.185)

Дуремар очень труслив: во время боя он в страхе сидел за кустом (Т.8, с.197), от ужаса может полезть под стол (Т.8, с.202) и так далее. Однако он подло хихикает, упиваясь страданиями других. Даже способы казни он предлагал свои, пиявочно-изуверские: предлагал казнить Буратино, приставив пиявок, чтобы они высосали всю его кровь. (Т.8, с. 200).

Дуремар хихикал наверху косогора.

- Больную собачку-пуделя вы мне отдайте, я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели...(Т.8, с.206)

<…>

Дуремар был суеверен; кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело и сморщилось от страха, как гриб-сморчок (Т.8, с.201).

Убогий и гнусный человечишко, который кроме своих страхолюдных пиявок ничего не ценит, а их ценит только потому, что он их продаёт. Подобный пиявочно-кровососный утилитаризм поражает даже грубого мужлана Карабаса Барабаса.

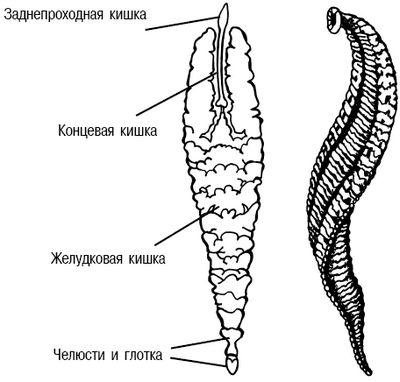

Строение пиявки и её современная реклама

А вот как ловил своих тварей этот дурно пахнущий гирудотерапевт:

«Я ловил пиявок в одном грязном (!!) пруду. <…> За четыре сольдо в день я нанимал одного бедного человека, он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там, покуда к его голому телу не присасывались пиявки. Тогда он выходил на берег, я собирал с него пиявок и опять посылал его в пруд»(Т.8, с.184–185).

А ведь что такое лечение пиявками? Вот что можно найти в Википедии:

Гиру́дотерапия — лечение пиявками (Hirudo — пиявка, therapy — лечение). Гируда — медицинская пиявка, (лат. Hirudo medicinalis), происходящая из Европы, использовалась для клинического кровопускания в течение многих сотен лет. О лечении пиявками писали Гиппократ, Гален, Авиценна. На стенах египетских гробниц обнаружены рисунки применения пиявок. Использование пиявок было распространено в царской России, используются они в лечебных целях и сегодня. Целебный эффект пиявок комплексный. Присосавшаяся пиявка вызывает местное кровотечение, которое может ликвидировать венозный застой, усилить кровоснабжение участка тела, кроме этого, в кровь попадают вещества, оказывающие обезболивающий и противовоспалительный эффект. В результате улучшается микроциркуляция крови, уменьшается вероятность тромбозов, спадают отёки. Предполагается рефлексогенное воздействие.

Прежде основными показаниями были гипертоническая болезнь с повышенной свёртываемостью крови и т.д. Однако существуют и многочисленные противопоказания к гирудотерапии: гемофилия, тяжелая степень анемии, геморрагические диатезы, стойкая гипотония, беременность, индивидуальная непереносимость. Поэтому лечение пиявками требует специальных знаний, иначе может привести к нежелательным последствиям.312

Книга о лечениии пиявками и её рекламный образ

Но самое главное, что показывает опасность шарлатанских методов Дуремара, – использование им природных (то есть нестерильных пиявок). Так как используемые для лечения пиявки специально искусственно выращиваются, поэтому они стерильны. Кроме того, пиявка применяется только однократно, что исключает заражение других пациентов, а он их собирал после укуса другого человека. Как все кровососущие твари, они могут быть переносчиками многих заболеваний. Например, комары – малярии, мухи це-це – сонной болезни, иксодовые клещи – боррелиоза и энцефалита. Это очень серьёзные заболевания, которые и сейчас являются ежегодно причиной многих летальных исходов, особенно у нас в Сибири. Есть даже одна грустная шутка:

- Кто болел энцефалитом – тот либо умирает, либо становится идиотом.

- Ты откуда это знаешь?

- А я выжил!

Поэтому пиявки Дуремара могут не столько вылечить, сколько нанести вред. Поэтому-то и никто в повести не соглашается принять его лечебные процедуры, он нищенствует и постоянно голоден.

После боя продавец лечебных пиявок с большим трудом отодрал от смолистого ствола итальянской сосны бороду Карабаса Барабаса.

- Ну и отделал же вас мальчишка! – сказал Дуремар. – Придется вам приставить к затылку две дюжины самых лучших пиявок...<…> Директор кукольного театра сидел на берегу ручья, Дуремар ставил ему на шишку компресс из листьев конского щавеля.(Т.8, с.198–199).

Как видим, даже в единственной ситуации оказания врачебной помощи ему разрешается использовать только безобидный компресс, а не своих тварей-кровососов.

Слабый духом, Дуремар гораздо ранее всех врагов потерпел поражение, морально сдался и угодил в пруд со столь любимыми пиявками:

Дуремар подобрал полы зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя:

- Я ни при чем, я ни при чем...

Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд (Т.8, с.207).

В финальной сцене он, воняя больше обычного, заявляет, что готов к предательству и будет просто счастлив служить самой простой обслугой в новом театре Буратино:

К Карабасу Барабасу подошел Дуремар; от него, как никогда, пахло тиной.

-Э-хе-хе, – сказал он, собирая все лицо в кислые (!!) морщины, – никуда дела с лечебными пиявками. Вот хочу пойти к ним, – Дуремар указал на новую палатку, – хочу попроситься у них свечи зажигать или мести пол (Т.8, с.217).

Толстой умалчивает о том, примет ли его к себе команда Буратино. С одной стороны – он жалок, ничтожен, но с другой – уж больно он отталкивающе подл, скверно воняет. От него просто разит подлостью.

Образцы пиявочной рекламы

Из всех изображений врачей и врачевания в детской литературе наиболее известны образы Айболита Корнея Чуковского и Пилюлькина с Медуницей Николая Носова.

Начнем с Айболита.

Это взрослый, настоящий доктор. Он, конечно, в непременной униформе – белом халате, часто в очках, но с обязательными приметами взрослого – лысый, с бородкой313, в шляпе314 и с непременным зонтиком! Снято уже два игровых фильма и четыре мультипликационных. На 5 февраля 2010 года по теме «Айболит» поисковик нашёл 14326 сайта и 676785 документа. Это и клиники, и ветеринарные лечебницы, медицинские центры, аптеки, газеты, даже авторемонтные мастерские и компьютерный сервис и т.д. То есть говорящее имя, как в случае и с Буратино, превратилось в популярный бренд.

Он доктор-универсал, всех излечит-исцелит, добрый доктор Айболит. Он преодолевает горы, море, скалы. Он исцеляет многие детские болезни: корь, дифтерит, бронхит, скарлатину и многие другие315.

А чем же он лечит? «…всем по порядку, даёт шоколадку», «…гоголем-моголем потчует», и «ставит всем градусники». Ну, это разве не мечта для заболевшего ребенка! Никаких тебе уколов или касторки. Даже вонючего рыбьего жира, страха нашего детства, не даёт!

В стихотворении «Айболит и воробей»316 молодого воробышка укусила нехорошая змея и доктор начинает его лечить:

И на руки доктор больного берёт,

И лечит больного всю ночь напролёт,

И лечит, и лечит всю ночь до утра,

И вот – поглядите! – ура! Ура! –

Больной встрепенулся, крылом шевельнул,

Чирикнул: чик! чик! – и в окно упорхнул.

Он пришивает отрезанные ножки у заиньки317, лечит различные болячки. Даже делает сложнейшие косметические операции: медведь очень хочет иметь хвост и выбирает павлиний – и Айболит послушно ему пришивает318.

В прозаических текстах про Айболита тоже нет никаких горьких лекарств и всё лечение происходит очень быстро и, главное, без боли. В текстах об Айболите суть травматического опыта, симптом детского травмированного сознания и выражение неисцелимой боли и страдания319. Детское страдание и художественное «исцеление травмы» хорошо описаны в статье Кевина Платта «Доктор Дулиттл и доктор Айболит на приёме в отделении травмы» и мы отсылаем к многократно упоминаемому сборнику «Весёлые человечки»320.

Стресс — это широкий круг состояний человека, являющихся ответом на разнообразные неблагоприятные воздействия — стрессоры (стресс-факторы). По словам автора теории стресса, канадского ученого Ганса Селье, стресс есть неспецифический (однотипный для различных стрессоров) ответ организма на любое предъявленное ему требование, который помогает ему каким-либо образом справиться с трудностью (Селье, 1982).

Стресс сопровождается энергетической мобилизацией организма, он вызывает значительные изменения в сердечно-сосудистых, дыхательных, мышечно-двигательных и эндокринно-биологических функциях. Одновременно происходят изменения в протекании психических процессов, эмоциональные, мотивационные сдвиги.

Однако длительное, либо слишком интенсивное воздействие отрицательных факторов, высокая субъективная значимость их способны порождать непродуктивные стрессовые состояния (дистресс). Дистресс возникает в тех случаях, когда человек испытывает чувства беспомощности, бессилия, безнадежности, подавленности.

Дистресс обычно сопровождается нарушениями нормального хода психических процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления); возникновением отрицательных эмоций (страх, безразличие, агрессивность и т.д.); сбоями в координации движений (суетливость, тремор, оцепенение и др.); временными либо длительными личностными трансформациями (апатия, потеря воли к жизни, уверенности в победе, доверия к близким, шаблонные действия, примитивное подражание и др.).

Стресс субъективно ощущается как переживание страха, тревоги, гнева, обиды, тоски, отчаяния, огромной усталости и т.д.

Страх занимает главное место среди отрицательных переживаний в состоянии стресса. По своему содержанию переживание страха проявляется в виде страха смерти, боли, ранения, страха стать калекой и т.д. Установлено, что «бесстрашных» психически нормальных людей не бывает. Все дело в мгновениях времени, необходимого для преодоления своей растерянности, для принятия рационального решения о целесообразных действиях.

Даже у взрослых, после военных действиях в Чечне – 60% офицеров перенесли стрессы, угрожавшие срывам их деятельности, и у 80% – солдат и сержантов321. Хотя, думаю, это слишком заниженные показатели, ведь многие проявления могут сказаться через годы, даже десятилетия.

Само имя Айболит по своему значению происходит от переживания боли, стресса, страха от травмы. В конечном смысле от страха смерти. Это переживание от конечности человеческой жизни вообще. Мой сын, когда у него выпадали молочные зубы и пошла из десны кровь, испытал испуг и всё спрашивал: что если вся кровь из него вытечет – он, что, умрёт? А потом, быв маленьким мальчиком в больнице, так и называл её потом «Дом страдания».

Почтовая марка и персонаж фильма «Айболит-66» (О.Ефремов)

Айболит лечит и детей, и зверей. Он проделывает различные медицинские процедуры, и он очень-очень серьёзен. Настолько, что в экранизации Ролана Быкова (1967) его играет сверхположительный, и очень серьёзный драматический актёр Олег Ефремов, в отличие от дурашливого великовозрастного сорванца Бармалея – самого Ролана Быкова (кстати, он был настолько маленького роста, что появляется сначала в первых кадрах на больших ходулях, чтобы быть выше и как можно «страшнее»).

Айболиту все звери доверяют как своё здоровье, так и своих детей, ему верят – он всегда поможет. Уж он-то спасёт! Помогает не только у себя на родине, но летит в Африку, как прообраз будущего МЧС. По дороге он занимается не только врачебными делами, но, как и Шойгу, – благотворительностью, восстанавливает изначальный порядок в мире. Но, поскольку он добрый, он ещё воспитывает, заодно исправляет нарушителей.

Но это не может делать слабый персонаж – поэтому Айболит сильный, у него много очень крепких помощников и друзей (например, собака Авва, моряк Робинзон, горилла, крокодил и др.). Недаром в МЧС есть свой спецназ. Он борется со злом на равных и побеждает.

В экранизации Быкова есть сцена, когда Бармалей берет на абордаж корабль Айболита и начинает проявлять свою скверную натуру: «Сейчас я буду вас унижать и грабить! Убивать и оскорблять!». Попытки урезонить его вызывают только ответный весёлый смех, и Бармалей, как уличный хулиганишка-мальчишка, начинает глумливо задираться, имитируя боксёрскую стойку: «Бокс, докторишка! Давай бокс!». Но получает от Айболита увесистым буем хорошенько по голове и с грохотом проваливается в трюм. Всё, как говорят боксёры, чистый нокаут! Бой окончен полной победой в первом же раунде.

Вот варианты возможного искомого лекарства

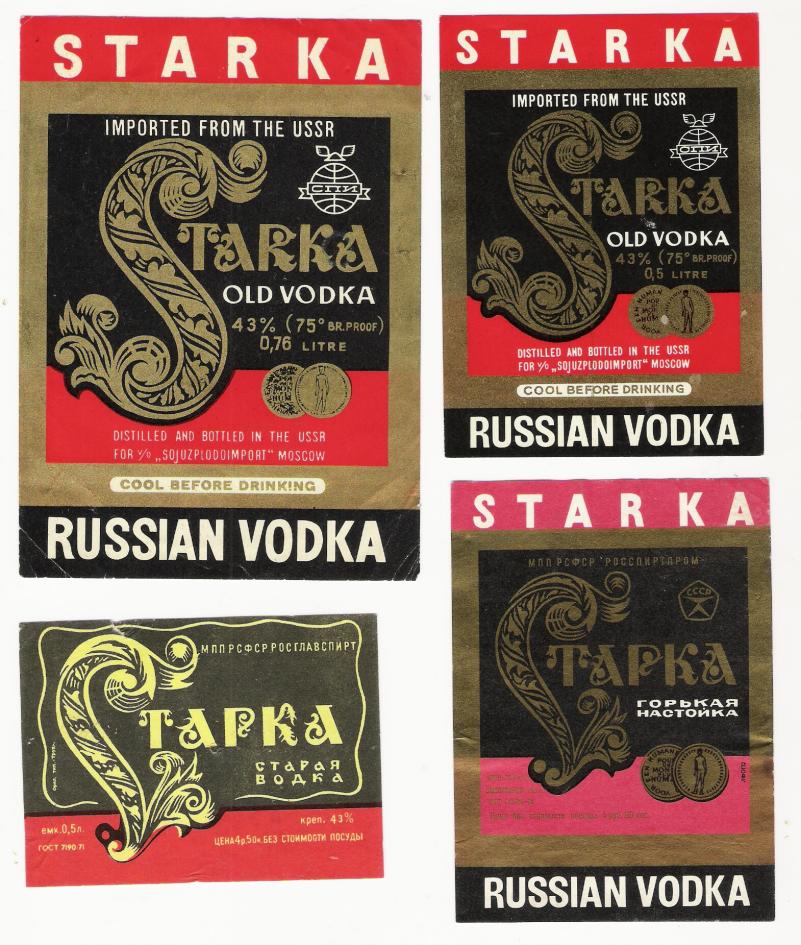

Там же, в фильме, косвенно остроумно высмеяна и мифическое лекарство нашего детства – касторка. Когда захватившие Айболита подручные Бармалея, «Грустный слуга» (Фрунзик Мкртчян) и «Весёлый слуга» (Алексей Смирнов) роются в его вещах, они находят и эту заветную бутыль. Однако, кое-как прочитав название по складам, они ошибочно принимают его за хорошо им известный напиток «Старка» и дружно выпивают. С известными всем детям педагогическими последствиями.

Различие в облике Айболита и Дулитла

Другой известный литературный детский доктор – Пилюлькин.

Образ доктора Пилюлькина в повестях Николая Носова «Приключения Незнайки» тоже несколько утрирован. Во-первых, само имя производно от формы применения лекарств, оно функционально. Вот как определяет Антон Райков соотношения имени и характеристики персонажа в повести:

Имя — это рамки, ограничивающие свободу коротышки. Можно попытаться выстроить иерархию имен по степени возрастания свободы, то есть по степени выхода за пределы ограничивающих свободу рамок.

Низший пласт — это имя, говорящее о каком-то простом действии. Таковы Пончик и Сиропчик (действие, связанное с поглощением пищи), Торопыжка, Ворчун и т.д.

Следующий пласт — ничего не говорящие имена, а именно Гунька, Топик и тому подобные.

За ними идут имена, говорящие о какой-то деятельности: Винтик, Шпунтик, Пилюлькин, Тюбик и т.д.

Самые широкие рамки у Знайки и, особенно, у Незнайки322.

Во-вторых, Пилюлькин – тоже такой коротышка, то есть он сам ребёнок. Доктор – это его игровая позиция, такая роль в детском сообществе.

Вот как он появляется в повести: «В этом же домике жил известный доктор Пилюлькин, который лечил коротышек от всех болезней. Он всегда ходил в белом халате, а на голове носил белый колпак с кисточкой»323.

В-третьих, его медицинский арсенал более широк – не только касторка, как при лечении Буратино, но и, внимание, йод! Он с видимым удовольствием применяет это наружное средство не только в терапевтических, но и в сугубо воспитательных целях к другим коротышкам.

Ну, и венец его врачебного инструментария – градусник. Напуганный этим грозным средством (видимо, будет ещё больнее, чем йод!), Незнайка просто выпрыгивает из окна от страха перед применением градусника.

Но роль Пилюлькина, скажем так, не очень положительная. Когда Незнайка хотел стать художником, он нарисовал всех коротышек, в том числе и нашего доктора, вместо носа нарисовал ему пресловутый градусник. И что получилось из этого дружеского шаржа?

Первым проснулся доктор Пилюлькин. Он увидел на стене портреты и стал смеяться. Они ему так понравились, что он даже нацепил на нос пенсне (что-то есть здесь от Айболита! – Н.М.) и стал рассматривать портреты очень внимательно. Он подходил к каждому портрету и долго смеялся.

-Молодец, Незнайка! – говорил доктор Пилюлькин. – Никогда в жизни так не смеялся!

Наконец он остановился возле своего портрета и строго спросил:

-А это кто? Неужели это я? Нет, это не я. Это очень плохой портрет. Ты лучше сними его.

-Зачем снимать? Пусть повисит, – ответил Незнайка.

Доктор Пилюлькин обиделся и сказал:

-Ты, Незнайка, видно, больной. У тебя что-то с глазами случилось. Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа был градусник? Придётся тебе на ночь касторки дать. (И тут снова это универсальное средство лечения. – Н.М.)

Незнайка очень не любил касторку (а кто из нормальных взрослых, а тем более детей её любит? – Н.М.). Он испугался и говорит:

-Нет-нет! Теперь я сам вижу, что портрет плохой.

Он снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его324.

Вот он прообраз репрессивной медицины на службе власти! Пугать медпроцедурами бедного художника, чтобы он сам своими руками уничтожал свои творения. Это нам так знакомо и узнаваемо.

А после того как Незнайка катался на автомобиле и свалился в реку, Пилюлькин его лечил. Но как болезненно это всё происходило:

-Придётся вытаскивать занозы, – покачал головой Пилюлькин

- А это больно? – испугался Незнайка.

- Нет, ничуточки. Вот дай-ка, я сейчас самую большую вытащу.

-А-а-а! – закричал Незнайка.

-Что ты? Разве больно? – удивился Пилюлькин.

-Конечно, больно!

-Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только так кажется.

-Нет, не кажется! Ай-ай-ай!

-Ну что ты кричишь, будто тебя режу? Я ведь тебя не режу.

-Больно! Сам говорил, что не больно, а теперь больно! … 325

Незнайка, конечно, ещё долго потом кричал (почти целую страницу!), а потом взял да и сбежал в окно от таких лечебных процедур.

Медуница, другой практикующий врач в повести Носова, пользует больных более мягкими средствами – мёдом.

«…малышка, в белом халате и белой шапочке, с небольшим коричневым чемоданчиком в руках. У неё были пухлые румяные щёчки. Серые глазки строго смотрели из-за круглых роговых очков»326. (И она тоже в очках. – Н.М.)

Незнайка, проникнув в больницу к Медунице, надев чужой белый халат, колпак и взяв деревянную трубочку-стетоскоп, тоже стал играть «во врача»:

-Как вы себя чувствуете, больной? – спросил Незнайка, стараясь говорить не своим голосом. <…>

Он подошел к следующей койке, на которой лежал доктор Пилюлькин.

-Миленький, выручай! – зашептал Пилюлькин. – Понимаешь, каково мне терпеть! Сам всю жизнь лечил других, а теперь меня лечат. <…> А лечат-то как! Тьфу! Снаружи ставят медовые пластыри и внутрь ставят мёду. Это ведь неправильно: снаружи надо йодом, а внутрь – касторку. Я не согласен с таким лечением327.

Однако оба эскулама очень любят лечить других. А когда Пилюлькин попадает в лапы к своей коллеге, то лечение ему как-то сразу перестаёт нравиться. Больница, оказывается, для нашего доктора не самое весёлое место, а лечиться, даже ненаучными, по его мнению, способами, всё-таки тяжеловато. Недаром он выходит из этой больнички, точнее сбегает, одним из последних, только вместе с одиозным Ворчуном.

Это ему наказание за то, что он вмешивался в лечебный процесс и резко критиковал главврача Медуницу, называя её методику лечения неправильной и ненаучной. В результате он оказался наказан именно усиленным лечением. Лечение является как наказание за плохое поведение, непослушание, потому, что хорошие дети не болеют или, во всяком случае, очень быстро выздоравливают. Вот как происходит объяснение этой позиции:

…Для малышей ваш мёд совсем не годится. <…>

- А вам обязательно надо, чтобы было болезненно?

- Обязательно, – ответил доктор Пилюлькин. – Если малыш полезет через забор и оцарапает ногу, то царапину надо прижечь йодом, чтобы малыш запомнил, что лазить через забор опасно, и в другой раз не лез через забор. <…> Йод имеет очень большое воспитательное значение.

- Доктор должен думать не о воспитательном значении, а об облегчении страданий больного, – ответила Медуница. – Своим же йодом вы только увеличиваете страдания (золотые слова! –Н.М.)328.

Американский психолог Дж. Ялом предложил рассматривать все психологические проблемы травматического стресса с точки зрения смерти, свободы, изоляции, бессмысленности. В травматической ситуации эти темы выступают не абстрактно, не как метафоры, а являются абсолютно реальными объектами переживания. Так, смерть предстает перед человеком в двояком виде. Человек становится свидетелем смерти других людей (знакомых, незнакомых, родных, близких) и оказывается перед лицом своей возможной смерти.

В обычной жизни у человека есть психологические защиты, позволяющие ему существовать бок о бок с мыслью, что в один прекрасный момент для него ничего не будет иметь значения. Создаются эти психологические защиты не сразу. Впервые страх смерти возникает у трёхлетнего ребёнка: он начинает бояться засыпать, по многу раз спрашивает у родителей, не умрут ли они, и т. д. В дальнейшем ребёнок создает психологические защиты, выступающие в виде базовых иллюзий: иллюзия собственного бессмертия, иллюзия справедливости и иллюзия простоты устройства мира и т.д.

Надо сказать, что все иллюзии очень устойчивы, они есть не только у детей, но зачастую и взрослые не могут представить себе, что когда-нибудь должны умереть.

Иллюзия собственного бессмертия выглядит примерно так: «Я знаю, что все люди рано или поздно должны умереть, но когда дело дойдет до меня, я уж как-нибудь выкручусь. К тому времени, может быть, изобретут эликсир бессмертия или что-нибудь в этом роде». Иными словами: «Могут умереть все, кроме меня». Это отразилось даже в названиях фильмах о подростках: «Умри, замри, воскресни», «Все умрут, а я останусь», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и других.

Первое же столкновение с травматической ситуацией ставит ребёнка лицом к лицу с реальностью. Впервые в своей жизни он вынужден бывает признать, что сам может умереть. Для большинства такое откровение может кардинально поменять образ мира, который из уютного, защищённого, доброго превращается в мир роковых случайностей, продуваемый всеми злыми ветрами.

Мой первый урок

Когда я был маленьким, 4 – 5 лет, мне был преподан урок на всю оставшуюся жизнь. Для ребёнка одно из потрясений – это конечность его существования, его смертность.

Однажды старшие мальчики после дождя нашли птичье гнездо. Видимо, воробьиное гнездышко порывом ветра сбросило с дерева вместе с голенькими дрожащими птенчиками. И я увидел, как потом, уже гораздо позже понял, настоящий лабораторный эксперимент – смерть живого существа.

Мальчишки взяли прозрачную стеклянную бутылку, наполнили её частично водой. Потом наклонили, чтобы птенец не сразу падал в воду, и стали по одному их туда бросать. Голый, синенький, слепой, беспомощно разевающий клювик птенчик судорожно дергался, но его старательно палочкой пропихивали в горлышко и он падал в воду и, трепеща крылышками, постепенно шел ко дну. Его судорожные конвульсии и пузырьки из клювика перед смертью были очень наглядны. Через бутылочное стекло это можно было хорошо видно. Что характерно, они вначале ещё пищали, но сама гибель в бутылке происходила совершенно безмолвно, в полном молчании. Постепенно ребята перебросали их всех, я не помню, сколько птенцов было. Но эта ужасная наглядность и страшная простота смерти поразили меня. Как, оказывается, легко лишить любое живое существо жизни. И как быстро, легко и просто происходит умирание. Как происходят последние, постепенно слабеющие конвульсии. Ужасное зрелище, и оторваться нельзя.

До сих пор это помню. Видимо, когда наступит мой последний час, эти птенчики будут долго стоять у меня перед глазами, пока я к ним не присоединюсь окончательно.

Иллюзия справедливости гласит: «Каждый получает по заслугам». Иначе говоря, ребёнок думает, что, если будет хорошей девочкой (или мальчиком) и будет делать все так, как говорили мама и папа, – ничего нехорошего произойти не может. Эта иллюзия также очень распространенная и стойкая. Один из её вариантов: «Если я буду делать добро людям, то оно вернется ко мне».

Попадание в травматическую ситуацию сразу же показывает со всей очевидностью неправильность, нереальность иллюзии о справедливости устройства мира. У Льва Толстого в «Войне и мире» Николай Ростов во время боя думал: «Как же меня могут убить, ведь меня так все любят?!». Но смысл травматической ситуации именно в том, что она как бы говорит, что могут! Для ребёнка это открытие — часто настоящее потрясение. Ведь на самом деле оно обесценивает все усилия: действительно, зачем хорошо учиться, стараться быть хорошим человеком и т.д., если это не даст защищённости.

Разрушение базовых иллюзий – момент болезненный для любого. И очень важно, что последует за этим. Если человек сможет выйти из мира хотя и удобных, но все же иллюзий в мир опасный, но все же реальный, значит, он повзрослел и сильно продвинулся как личность. Если же он не смог преодолеть этот барьер, то, как правило, или делает вывод, что мир ужасен (а он не хорош и не плох, он такой, какой он есть), или же строит другие иллюзии, помогающие ему воссоздать и укрепить убеждение в собственном бессмертии. Часто такую роль выполняет религия.

Преодоление базовой иллюзии могло бы выступить и в таком варианте: «Все, что мы делаем, мы делаем прежде всего для себя. И даже если это может показаться бесцельным, бессмысленным, мы должны это делать, просто чтобы оставаться людьми».

Виктор Франкл – знаменитый австрийский психолог — в свое время пережил фашистский концентрационный лагерь. Он рассказывал, что был один верный признак, по которому можно было легко определить, что человек обречен, сломлен как личность: он переставал чистить свои зубы329.

Понятно, что в концлагере это было последнее, что действительно волновало узников (я имею в виду сохранность зубов). Многие и не предполагали дожить до времени, когда это станет актуально вновь, и тем не менее эта привычка выступала для них связующим звеном с собственно человеческой жизнью. Так, многое из того, что мы делаем, мы должны стараться делать при любых условиях, даже если это не имеет никакой цели и мы ничего не получим взамен. Но только делая это, мы остаёмся людьми.

Третья базовая иллюзия – иллюзия простоты устройства мира – гласит: мир очень прост; в нём есть только чёрное и белое, добро и зло, наши и не наши, жертвы и агрессоры. Полутона и диалектика мировосприятия здесь отсутствуют. Весь мир как бы поделен на две антагонистические части, это атавизм древнего родоплеменного сознания330.

Более подробно мы вернемся к этой иллюзии в главе, где будем говорить о архетипах. А здесь мы подошли к другому важнейшему тезису.

Безусловно, никому не пожелаешь пережить психологическую травму, но уж если это произошло, то всё зависит от того, как человек сможет справиться с этим. В успешном случае, когда человек смог извлечь из своего переживания важный для личности опыт, он становится гораздо более зрелой личностью. И вне зависимости от своего возраста он всегда будет психологически взрослее того, кто никогда не сталкивался с человеческой трагедией. Он будет больше понимать жизнь и лучше чувствовать других людей.

Следующая тема – свобода. Что больше всего ограничивает нашу свободу? Разумеется, внешние обстоятельства не могут выступать такими ограничителями просто потому, что они не связаны с психологической реальностью. Можно быть свободным (по крайней мере, чувствовать себя таким) и в тюрьме. И в то же время, имея полную свободу действий, можно ощущать себя несвободным.

Самым сильным ограничителем свободы являются чувство вины и вытекающие из него всевозможные долги, обязательства и т.п. Манипулируя чувством вины, с человеком можно делать все что угодно. Этим часто пользуются государство, родители, супруги и т.д. Между том чувство вины — одно из самых непродуктивных. Человек, испытывающий чувство вины, стремится как бы наказать себя, занимаясь саморазрушением, или — аутодеструктивным поведением. Человек с чувством вины как бы «застревает» в прошлом, не изменяясь, не продвигаясь вперёд, и иногда даже начинает считать, что он вообще недостоин жить. Особенно характерно это для травматического чувства вины. У людей, переживших психологическую травму, оно возникает в трех видах.

Во-первых, это чувство может возникнуть как вина за воображаемые грехи. Если, например, умирает кто-то близкий, человек начинает анализировать свое поведение по отношению к умершему и всегда находит причины, которые огорчали умершего. Как у В. Высоцкого «…Нам и места в землянке хватало вполне,/ Нам и время текло для обоих…/Всё теперь – одному, только кажется мне: /Это я не вернулся из боя»331.

Во-вторых, у человека, пережившего травматический стресс, часто возникает чувство вины за то, что он не сделал. Вообще жертвы травматических ситуаций часто страдают от того, что названо «болезненным чувством ответственности», когда их заботит реальная или воображаемая ответственность за действия в прошлом. Конечно, если проанализировать ситуацию, всегда можно найти нечто, что можно было бы сделать иначе и тем самым предотвратить трагедию.

Третья ипостась травматического чувства вины – это так называемая «вина выжившего», когда человек испытывает чувство вины только потому, что он остался жив, а тот, другой, умер. Её ещё называют «синдромом узников концентрационных лагерей». Выживший испытывает невероятную ответственность. В блокадном дневнике Тани Савичевой в музее на Пискарёвском кладбище в Санкт-Питербурге последняя запись такая: «Умерли все. Осталась одна Таня».

Он как бы обязан жить теперь «за себя и за того парня», что тяжело и не нужно. В городе Беслане учителя, которые выжили при захвате школы боевиками, стыдятся того, что они остались живы, а их ученики погибли332.

Изоляция. Чувство изоляции хорошо известно жертвам травматического стресса: многие из них страдают от одиночества, от трудности и даже невозможности установления близких отношений с другими людьми. Их переживания, их опыт настолько уникальны, что другим людям просто невозможно бывает понять таких людей. Им самим другие люди начинают казаться скучными, ничего не понимающими в жизни. Именно поэтому жертвы так тянутся друг к другу. По их мнению, только человек, испытавший нечто подобное, может понять их. Главный герой Эриха Ремарка в романе «Возвращение» говорит, что ему также привычно носить револьвер, как другим носовой платок или часы333.

Бессмысленность. Виктор Франкл убедительно показал в своих работах, что человек может вынести всё что угодно, если в этом есть смысл. А психологическая травма неожиданна, беспричинна и потому воспринимается как бессмысленная. Это заставляет пострадавших искать какое-нибудь объяснение тому, что произошло, чтобы травматическое переживание не было напрасным. Для человека необходимо знать, почему он страдал. Если этого объяснения не существует, он его придумает.

Таковы предпосылки для возникновения постравматического стресса.

В «перепутанности» мира внутреннего (вымышленного, где ребёнок хозяин) и внешнего, реального, где он только объект болезненных медицинских манипуляций, коренятся страхи детей. Вот как определяют эти страхи детские психологи.

Типичные страхи детей:

природные (животных, темноты, уколов, крови, ран);

страх смерти и его варианты;

страх перемен/ страх неизвестности;

страх собственных изменений (растёт тело, меняется внешность);

страх несоответствия ожиданиям;

страх оценки;

страх унижения и его варианты;

страх перед одноклассниками;

страх творчества334.

Но стресс для ребёнка страшен не сам по себе, страшны и разрушительны его последствия335, а современная жизнь более жестока к детям, чем это было каких-нибудь 20 – 30 лет назад336.

Предлагаемые методы борьбы со стрессом337 для детей: рисование, дневник впечатлений, крик и плач, физическая разрядка, медитация, игра в животных и т.д. Но среди них выделяется такой, как сказкотерапия, потому что в сказке можно поменять все роли, изменить ситуацию и вытеснить страх.

Вот как соотносятся в оказании помощи различные представители338:

-

Психолог

Спасатель,

герой

РебЁнок

Родные и близкие

Врач

Другими словами, врач и психолог являются самыми актуальными помощниками. А самое лучшее, когда врач и психолог сочетаются в одном лице. Сейчас в ряде стран (России, Израиле, Франции и т.д.) растёт движение по внесению в лечение детей смехотерапии, когда клоуны пытаются прямо в больнице немного поднять тонус детей. Иногда сами врачи надевают клоунские носы, парики и шутками стараются отвлечь своих маленьких пациентов от переживаний боли. «Доктор-Смех» имеет большой эффект, и способствуют снятию барьера «врач – больной ребенок».

Обратите внимание на имя доктора Айболита. Это вскрик боли, крик о помощи. Поэтому его образ – это способ «переноса» боли на себя, на взрослого человека, который, по мнению ребёнка, может всё. Он сострадает маленькому пациенту, у него все пациенты – это «маленькие» существа. Совместное переживание стресса, а не холодное отстранение «специалиста по боли», его живое тёплое участие разделить боль с маленьким пациентом, беспомощным человечком, который остался один на один со своей болью и страхом. Даже у взрослых велика доля иррациональных страхов, а сколько же их у ребёнка?

Это некий взрослый «островок безопасности», преобразовывавший реальные боль, насилие и страдания в нечто смешное, совершенно нестрашное и безобидное339. Поэтому так нам запоминаются сцены лечения Буратино и поставленная ему диагностика.

Клотер Рапай выделяет в американской культурном коде образ врача как «героя», медицинской сестры – как «матери»340, но сама больница – это большая перерабатывающая фабрика341. Другими словами, больные люди – это некоторое сырьё для работы этой фабрики, только расходный материал. Мне кажется, и в нашем культурном коде это тоже присутствует, только фабрика более запущенная, она еле-еле работает, а люди-щепки постоянно застревают между ржавыми шестерёнками, постепенно превращаясь в мелкие опилки. Самый точный символический образ этого – лесопилка, показанная в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» (1984).

Естественно, самый светлый образ врача – Айболит. Ему, точнее его прототипу, детскому доктору Шабаду342 даже открыли памятник в городе Вильнюсе343. Он изображает девочку с кошкой и доктора, извлекшего рыболовный крючок из языка кошки, на перекрёстке улиц, где этот случай произошёл в реальности.

Памятник прототипу Айболита доктору Цемаху Шабаду (г. Вильнюс)

Но где-то там, глубоко-глубоко, в самой глубине подсознания прячется затаённый страх маленького беспомощного ребёнка перед неизбежными страданиями, болью, и мы, даже будучи взрослыми, можем-таки поверить позднему сталинскому мифу об «убийцах в белых халатах», «врачах- убийцах».

А «холерные бунты» времён Пушкина, когда толпа растерзала именно докторов, считая их виновниками этой напасти. Да что там бунты! Вот одно из последних сообщений с новостного сайта lenta.ru – детский врач в городе Ош (Киргизия) был 16 июля 2010 года похищен прямо из больницы и убит344.

Так что, увы, можем!

Краем сознания мы ведь также помним доктора концлагеря «Освенцим» Йозефа Менгеле, по прозвищу «Доктор Смерть», или действовавшего как вивисектор главного героя повести Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Или эксперименты профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.

Много ещё чего помним…

Двойственность медицины, её существование на грани жизни и смерти (хорошо показано в фильме «Коматозники»):

гуманная, светлая сторона – Айболит и другие, герои писателя Юрия Германа, доктор Сальватор («Человек-Амфибия» Александра Беляева);

антигуманная, «темная» – вивисекторы, «Остров доктора Моро», «доктор-смерть» Менгеле, японский отряд 731 (где подопытных людей-смертников для изуверских опытов называли просто «бревнами»), разработки биооружия, эксперименты на живых людях, фильмы ужасов, где главный герой врач или биолог, например, в голливудском кинофильме «Муха»).

Поэтому отношение к боли и болезни, лечению и лекарствам, а также к состоянию здоровья у нас двойственно: надежда и страх, вера и сомнение, доверие и подозрение.

Нам очень больно…

Вот что пишет украинский философ Александр Иванович Кугай по поводу неднозначности образа врача: «Из того, что врач является подлинным знатоком природы болевых ощущений, вытекает, по крайней мере, два следствия. Первое. Врач – признанный специалист в области инициации боли: гильотина, газовые камеры, электрические стулья и прочие карательные инструменты разрабатывались при непосредственном его участии. Может быть этим и объясняется значительное внимание современной постмодернисткой литературы к его фигуре. Следствие второе. Врач-анестезиолог по своей профессиональной принадлежности: эвтаназия – «сладкая смерть» – высшее воплощение анестезиологии – его изобретение»345.

И образ врача – спаситель, герой и мучитель, вестник боли, страдания – одновременно. Когда полная, полнейшая зависимость от него – то, конечно, появляются сверх-ожидания – а их выполнения нет, то появляется страшное разочарование. Доктор не может, а, может быть, он не хочет?

Происходят тотальное отчуждение больного, отделение от здоровых, эмоциональное оледенение. Больной тотально одинок в своей боли. Этот процесс отчуждения гениально описал Лев Толстой в повести «Смерть Ивана Ильича».

А для ребёнка вообще происходит полная изоляция от мира, злого ВЗРОСЛОГО мира. Он остался один на один с болью. Без защиты. Без надежды.

Лечение превращается тогда в глазах ребёнка в бесконечный набор изуверских изощрённых пыток. Ведь даже для простого сидения в бесконечных очередях на приём к врачу нужна просто настоящая «каменная задница», если, конечно, есть где присесть. И, конечно, богатырское здоровье, чтобы вынести это ожидание.

Вот какие тяжёлые мысли крутятся в больной детской головке: «Взрослые, помогите! Я только страдающая маленькая песчинка, которую гоняете по своим бессмысленным тяжелым испытаниям. Почему я страдаю? В чём моя вина?».

Боль как спутник будущей взрослой жизни

Как подсудимый ожидает смертный приговор, а за приговором – неминуемый мучительный расстрел, так и больной. Чем теплее тон и шире улыбка врача, тем тяжелее может быть ваш диагноз. Самый радушный приём – неоперабельным! В морге вообще вас встретят весёлыми возгласами.

И тогда рождается защита – детский чёрный юмор, например: «Если хочешь быть здоров, ешь на завтрак докторов! Диетолог Людоед».

На всех в детстве добрых Айболитов и милосердных Гаазов как-то не хватает. А так жаль…

***

Может, позвонить по «03» или в справочную МЧС?

Ау, доктора мне, доктора!

Ой-ой-ай-болит!