- •Социокультурный код и литературные герои детства

- •Часть 1

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Страшная тайна «русского социокультурного кода», или почему Буратино совсем не похож на Пиноккио*

- •Зачем Толстой написал предисловие

- •Буратино и Пиноккио: двоюродные братья или близнецы?

- •Буратино – наш культурный архетип?

- •Нос как доминантная характеристика личности

- •«Вертикальные» и «горизонтальные» слои сюжета

- •Образ Буратино как часть нашего импритинга

- •Глава 2. Друзья и враги Буратино, или кто окружает нашего героя сказки Второстепенные персонажи сказки

- •Кто такая Мальвина?

- •Провожу кастинг девушек с голубыми волосами.

- •Ужас на коротких лапах

- •Как создать образ своего ужаса: монстродизайн

- •Экстерьер врага

- •Аватары Буратино

- •Глава 3. Что видим при внимательнном чтении сказки Архетипические слои текста

- •Сюжет «Золотого ключика» и архетипы древнерусской и мировой культуры

- •Топология пути (хронотопика сказки)

- •Трансперсональный подход к изучению текста

- •Буратино с точки зрения соционики

- •Мои случаи импритинга

- •Забавная нумерология «Золотого ключика»

- •2 Раза:

- •3 Раза

- •4 Раза

- •Глава 4. Суровые реалии мира взрослых для детей Эволюция обмана, или судьба социальных технологов в России

- •Лечение и врачи глазами бывшего больного ребёнка

- •Правила бегства, или почему Пьеро скачет верхом на зайце

- •Заключение

- •1Примечания

Сюжет «Золотого ключика» и архетипы древнерусской и мировой культуры

На наш взгляд, одно из условий успешности сказочной повести «Золотой ключик» ещё и в том, что она удачно воспроизводила некоторые очень древние и устойчивые сюжеты, давно укоренённые в русской культуре. Это не всегда может являться осознанным действием писателя, так как они, эти сюжеты, часто существуют глубоко в его подсознании. Что, кстати, нисколько не уменьшает их действенности. Сказка А. Толстого появилась не на пустом месте, а в том культурном «слое», в котором создавались произведения прежних многих сотен, а может, и тысяч лет.

По этому поводу Владимир Мартынов, исследователь древней музыкальной традиции, преподаватель Московской Духовной академии и философского факультета МГУ считает, что сюжет «Приключений Буратино», ни много ни мало воспроизводит «архаическую модель жреческой преемственности в культе Дианы Немийской»196. Вот так!

Другое замечание делает Владимир Васильев: «Национальный историко-литературный процесс на глубинном уровне никогда не прерывался,… на протяжении тысячелетия он представляет единый поток, …без понимания древнерусской литературы невозможно полноценное понимание литературы XVIII – XXI веков»197.

Это совершенно верное положение, так как культура формируется постепенно, включая скрыто, имплицитно многие предыдущие свои достижения. Они как бы наслаиваются, многие прежние становятся незаметными, но они есть, как своеобразные «корни» у дерева. В такой преемственности культуры залог её развития и обновления.

«В ходе творческого акта произведение кодируется на бессознательном уровне, т.е. в нём есть смыслы, недоступные для понимания не только читателя, но и самого автора, будь то средневековый книжник или писатель нового времени»198. Васильев уточняет свою мысль: «…с этой точки зрения текст (литературное произведение) можно определить как сверхсложный объект, который в своих глубинных, окончательных смыслах не доступен для понимания и читателя, и автора, и исследователя»199. Мы не столь пессимистичны, поэтому надо стараться понять хотя бы побольше, иначе зачем тогда нужны все эти исследователи, как самые дотошные и въедливые читатели?

И далее – «в ходе творческого процесса, предстающего как бессознательный(!) акт, сюжет-архетип выполняет моделирующую, сюжетообразующую функцию»200.

Об этом проницательно писал ещё В.Г. Белинский в одном из писем: «Гений – инстинкт, а потому и откровение, бросит в мир мысль и оплодотворит ею его будущее, сам не зная, что сделал (выделено мной. – Н.М.), и думая сделать совсем не то!»201. Функция модели сюжета-архетипа «…заключается в декодировании – проникновении в скрытые, бессознательные смыслы текстов, их эвристическое прочтение, формирование …нового знания о литературе в целом …»202.

Дело в том, что во многом Алексей Толстой испытал влияние первичного произведения Карло Коллоди, которое, было погружено в католическую среду, имело чётко назидательно-воспитательное значение (конечно, как его понимали в ХIХ веке). А назидательная, душеспасительная литература вобрала основные сюжетные ходы и образы христианской культуры.

Вот некоторые «вечные» сюжеты, которые существуют во многих культурах, но наиболее раскрыты, думается, в христианской традиции

Какие же именно?

На наш взгляд, в «Приключениях Буратино» есть такие назидательные сюжеты:

Тема христианского жития.

Тема жития воина и описания битв.

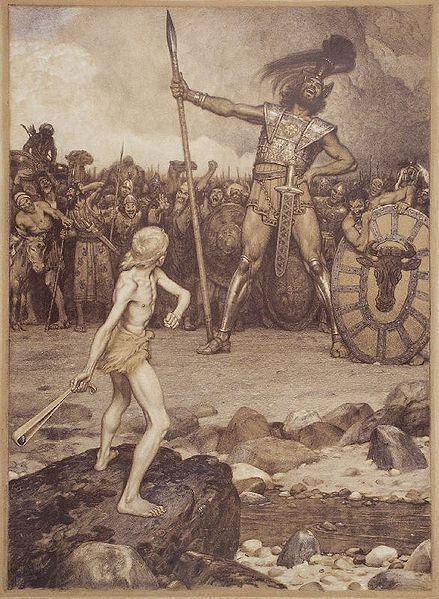

Тема сражения Давида с Голиафом.

Тема злой и доброй женщины (жены).

Тема блудного сына и его возвращения.

Тема путешествия-паломничества к сакральной цели (Граалю?).

Идея избранности, игольного ушка, дверцы, через которую проходят только самые ДОСТОЙНЫЕ. Но в сказке, однако, как раз проходят под предводительством самого отъявленного авантюриста Буратино. И только туда, где их ждут самые невероятные приключения203.

***

Возвращение блудного сына мы рассмотрели в другом месте, а вот в основе сюжета Буратино можно заметить многие элементы (да –да!) ….христианского жития.

Это может показаться странным и неожиданным – ведь сказка вроде про маленького непослушного мальчика-сорвиголову, а не религиозного подвижника. Какие-такие жития в современной литературе?

Но не будем спешить. Разберём текст с этой точки зрения. Кстати, обозреватель Алла Боссарт выделила, что, например, фильм «Брат» – кино стихийное ….житухи, жития (выделено мной. – Н.М.) – здесь и сейчас204. (Об этом фильме мы говорили в главе об аватаре Буратино).

Жизнеописание Буратино как мученического жития

Слово «подвиг» много веков назад имело совершенно иной смысл, чем сейчас. Это было не военное, а именно духовное деяние. Подвиг – это не храбрость на поле боя, не риск жизнью, а подвижничество, шаг в будущее, движение, сделанное незримо для других. Это подвиг духовный, который и отражался в житиях.

Владимир Васильев выделяет в житийной литературе205 такие основные моменты:

-предварительные сведения (экспозиция);

-рождение от «блаженных» (святых, «благочестивых») родителей;

-раннее проявление любви к Богу, интереса к христианскому учению, грамоте и книжности;

-желание мученической смерти;

-конфликт с иноверцем;

-заключение;

-суд;

-отказ выполнить языческий (нехристианский) обряд;

-защита догматов христианской веры;

-приговор;

-казнь;

-посмертные чудеса.

Обратимся к сказке. Предварительное вступление Толстого к читателю можно трактовать по-разному, но оно является, в определённой мере, легендой о судьбе и роли персонажа для самого автора, каким он воспринял его для себя, будучи ребенком, т.е. своеобразной «экспозицией».

Следующее условие – рождения от «блаженных» родителей – тоже выполнено. Во-первых, это мужчина, который вырезал из полена, создал, то есть «породил» самым-самым непорочным образом сына, а во-вторых, очень-очень бедный и одинокий. А крайняя бедность, аскеза в христианской культуре, евангельски облагорожена: движение «нестяжателей», «ибо блаженны нищие…» (Евангелие от Матфея. Глава 5, стих 3.) и т.д.

Кроме того, Джузеппе, как несостоявшийся родитель, часто пребывающий именно в состоянии сильно изменённого алкоголем сознания, первым обнаруживает потенциальные качества Буратино ещё в полене. Но, будучи критичен к себе и считая недостойным себя такого подарка небес, щедро преподносит его своему старому другу Карло. И только уже Карло, как человек достойный этого дара, наконец становится папой! Причём его мысли при создании Буратино полны ожиданий и блаженства. Как, впрочем, и при наречении – выбор имени «новорожденному» тоже есть такое таинство, и пример некоей семьи, которая становилась образцом, идеалом:

«Как бы мне ее назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я её Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство – всех их звали Буратино: отец – Буратино, мать – Буратино, дети – тоже Буратино... Все они жили весело и беспечно...» (Т.8, с.148).

А что означает беспечность?

Это безопасность, в буквальнейшем смысле слова – защита для бедняка от постоянного призрака страшной голодной смерти! Как у Николая Некрасова: «…В мире есть царь/Этот царь беспощаден – голод названье ему».

Даже в конце сказки для голодных актеров театра Карабаса была приготовлена их сокровенная мечта – горячая баранья похлёбка206.

Ведь недаром Джузеппе, расписывая чудесное будущее от появления деревянной куклы, предрекал Карло возможность ему заработать в старости именно на кусок хлеба!

Ну и, естественно, как высший этап весёлого блаженства давно пьющего пролетария логично добавлял «…и на стаканчик вина!».

Со следующим критерием жития у Буратино не очень повезло – ведь в роли хранителя христианских заповедей выступил Говорящий Сверчок, а у него с ним возникла резкая конфликтная ситуация: Буратино как раз и намеревался их нарушить. «Заповеди», однако, были сокрушены увесистым аргументом-молотком и, укоризненно шевеля усами, уползли за нарисованный очаг. В наказание за столь нехороший поступок Буратино испытал и муки голода, и нападение злой крысы как представителя мрачных сатанинских сил, но был в итоге чудесно спасен Карло.

Однако не всё так печально, так как слова хранителя заповедей упали всё-таки на благодатную почву, и Буратино просветлённо повторяет: «Я буду умненький-благоразумненький, папа Карло… Говорящий Сверчок велел мне ходить в школу». Как и Адам после грехопадения, он вдруг начинает ощущать себя голеньким, деревянненьким. Он начинает стыдиться своей наготы, бояться, что его засмеют мальчишки. Тогда Карло одевает его и сам по-христиански жертвует, покупая азбуку, свою единственную куртку.

Однако благоразумия у Буратино хватило, конечно, не надолго, и его стали по пути в школу преследовать различные мирские соблазны: сласти в лавках, бумажный змей, запускаемый мальчишками, даже полосатый кот, которого так и хотелось дернуть за хвост из самых добродушных хулиганских побуждений.

Но он был стоек, как ранний христианин.

Однако всё же наш деревянный стоик пал таки перед соблазнительными музыкальными призывами греховного кукольного театра. В просторечии – вертепа. И он поддался их чарам и тут же продаёт азбуку, которая так дорого обошлась его бедному отцу. Наказание за этот поступок следует тут же – он повис на гвозде у Карабаса, а потом чуть не угодил в очаг для его жаркого.

Однако снова явилось чудо спасения, как только Буратино, наконец, вспомнил об отце: «…Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, синьор»207. Мольба была услышана, конечно, не из жалости, а с расчётом сохранения каморки с нарисованным очагом. Но тем не менее спасение – налицо!

Получив даже нежданную награду – целых 5 золотых монет, Буратино уступает уже новому соблазну – алчности и проходит целый ряд дальнейших мытарств и искушений. Затем он попадает в озеро (первая попытка крещения водой?) и лебедь (ангел-спаситель) переносит его на другой берег. Он видит домик Мальвины, как маленький райский уголок, но не может найти там спасения – ему нет туда пока доступа. Только после распятия на дереве (всю ночь до утра), как христианские мученики, он обретает окончательное спасение и всё-таки попадает в домик маленькой ангелоподобной хозяйки. Однако за новое недостойное поведение он снова заперт в чулане и сбегает к своим лжедрузьям-обманщикам. Наконец, по их же доносу, его хватают. Происходит неправедный скорый суд, обвинивший его в трёх преступлениях БББ (беспризорный, беспаспортный и безработный), и его казнят: «Буратино шлёпнулся в воду, и зелёная ряска сомкнулась над ним»208.

Однако казнь превращается уже в полноценное крещение водой, и теперь Буратино стремительно обращается в доброго – вокруг него стала собираться обитатели пруда, чтобы сострадать ему и даже накормить пятью «съедобными» вещами: дохлым жуком, стрекозиным крылышком, кусочком тины, зернышком рачьей икры и гнилыми корешками. Этот эпизод тоже напоминает евангельскую ситуацию с пятью хлебами.

Добрая «самаритянка» Тортила помогает ему и даёт священный дар – ключик для счастья. Он был утерян злым Карабасом и стал наградой нашему деревянному мученику. Следует возвращение в микро-Эдем Мальвины вместе с новоприобретённым сподвижником, любовным страдальцем Пьеро, однако коварно подвергается нападению своих врагов.

Появляется мотив пещеры – подвижники и пустынники часто избирали своим местом такие жилища.

Однако можно пещеру трактовать и совершенно по-другому. Вот что пишет по этому поводу Ян Балека:

«Пещера – это лоно, темное внутреннее пространство, его приглушенная синева ассоциируется с животворными плодными водами, с ночью, лунным циклом и хтонической силой. Пещера служит местом, где совершаются обряды посвящения, где юноши становятся мужчинами: в земной пустоте у них исчезает страх перед первым познанием женщины, её темного лона – грозного лона Природы, Великой Матери. Вода – как неотъемлемая часть этих представлений – воспринимается как женская всесильная стихия бытия»209.

После сражения и окончательной победы Буратино с новыми друзьями оказывается в каморке, и (о, чудо!) на небольшой дверце видят человечка с длинным носом – портретом самого героя. То есть он выполнил своё предназначение или волю Провидения. Затем следует спуск в подземелье, как бы вход в инобытие, последнее испытание – нападение сатанинской крысы Шушеры, и начинаются чередой уже сплошные чудеса.

Сперва появляется маленький игрушечный механический заводной театрик, затем он чудесным образом превращается в реальный театр. Несмотря на плохую погоду и сырой ветер с моря, у театра стояла толпа.

А сам герой призывал как настоящий проповедник с амвона, и многие новообращённые заходили внутрь этого нового храма (пусть и храма искусств). «Буратино выкрикивал: «…истинное происшествие о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа» (Т.8, с.218).

Почти евангельские мотивы и соответствующая риторика – «истинно глаголю вам…», «победа духа над плотью» и т.д.

А его враг Карабас был окончательно посрамлён и остался сидеть в грязной луже под дождём.

Буратино как воин

В повести есть несколько сражений, и Буратино выступает там ещё как воин и стратег. Как же описывается его поведение в сказке и как согласуется с подобным поведением в русской литературе? Тем более не забывайте: это ещё воин-ребенок!

Основные представления о воинском поведении, о ритуалах проведения сражений сложились под влиянием христианства.

Детская военная повесть210 очень разнообразна: Павел Бляхин «Красные дьяволята» и экранные варианты «Неуловимых мстителей»; Елена Ильина «Четвертая высота. Повесть о Гуле Королевой»; Валентина Осеева «Васек Трубачев и его товарищи»; Любовь Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре»; Аркадий Гайдар «Повесть о Мальчише-Кибальчише»; Валентин Катаев «Сын полка»; Юрий Корольков «Партизан Леня Голиков»; Владимир Богомолов «Иван» и его экранизация «Иваново детство» Тарковского и т.д.

В своё время существовал большой список реальных пионеров-геров: Леня Голиков, Валя Котик, Зина Портнова, Саша Чекалин, Марат Казей, Зина Портнова, Женя Рязанов, Володя Дубинин, Саша Василевский и многие другие.

Это был детский военный мортиролог – они все погибли от рук врагов211. Их раньше хорошо знали по именам, заучивали их подвиги. Во многих школах были даже их портретные галереи, как своеобразные иконостасы. Их именами называли пионерские отряды, библиотеки и т.д. Такая своеобразная советская детская Валгалла! Ведь нас тоже учили быть борцами, воевать со злобным врагом, который жесток и коварен. Готовились быть Мальчишами-Кибальчишами.

Поэтому не случайно появился даже российско-японский (!) фильм-анимэ «Первый отряд» (режиссер Есихару Асино, 2010), где во время Отечественной войны действуют дети-пионеры. Но они по сценарию мёртвые и поэтому борются с немецкой оккультной организацией Аненербэ. Это довольно необычное произведение, тем не менее оно хорошо принято было зрителями.

Владимир Васильев считает воинские повести агиографического типа аналогичными структуре жития. Им предлагается такая структура212 жития воина:

-сведения о родителях и родине святого;

-чудесное предвозвещение рождения святого;

-рождение от «блаженных» («святых», «благочестивых» родителей);

-проявление склонности к избранному пути с детского возраста;

-отказ от детских игр со сверстниками;

-ранние успехи в усвоении грамоты и христианского учения;

-отказ от брака;

-уход из родительского дома;

-постриг;

-искушения и аскеза;

-кончина;

-посмертные чудеса.

У Буратино всё это есть, кроме разве что пострига и кончины.

Почему, казалось бы, монах – герой жития и воин – герой воинской повести различны в своих действиях. Но основной момент их судьбы одинаков: «В ту минуту, когда воин выступил навстречу врагу, его путь становится схожим с путём постриженика»213.

Каковы же ритуалы подготовки к битве? Это:

-молитвы и молебны;

-отпущение грехов, благословление на битву авторитетным духовным лицом;

-прощание и наказ остающимся.

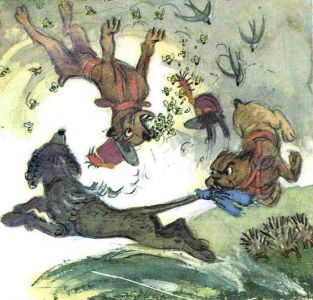

Когда донесли, что Карабас с полицейскими собаками будет через четверть часа. – Мальвина ничего не поняла, но испуганно вскрикнула; – Пьеро произнёс несколько бестолковых восклицаний; – зато Буратино сразу вскочил и начал засовывать в карманы печенье, сахар и конфеты. (Т.8, с.189).

Напрасно смеётесь – для детей это самое логичное, брать самое необходимое в дороге. А что необходимо и потребуется для ребёнка в путешествии?

Ну, конечно, сладости! И даже крошки от давно съеденного печенья очень даже пригодились ему потом, когда Буратино задабривал ими петуха у харчевни «Три пескаря», чтобы пробраться туда незамеченным. А вообще моряки и всякие бывалые путешественники всегда ценят галеты. Они, конечно, не такие вкусные, но могут долго храниться и лёгкие на вес. А суть та же,что и у печенья.

Вот как началась подготовка к битве:

Мальвина побежала переодеваться. (Какая же может быть битва в повседневной одежде? – Н.М.). Пьеро отчаянно заламывал руки и пробовал даже бросаться навзничь на песчаную дорожку (обычное истерически-демонстративное поведение. – Н.М.). Артемон тащил узлы с домашними вещами. Двери хлопали. Воробьи отчаянно тараторили на кусте. Ласточки проносились над самой землей. Сова для увеличения паники (это очень стимулирует подготовку к битве.- Н.М.) дико захохотала на чердаке.

Один Буратино не растерялся. Он навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадили Мальвину, одетую в хорошенькое дорожное платье (вот теперь она полностью готова к сражениям! – Н.М.). Пьеро он велел держаться за собачий хвост. Сам стал впереди:

- Никакой паники! Бежим! (Т.8, с.190).

Обратите внимание на поведение этого мужественного бойца – он не переодевался, не заламывал руки и не производил какие-то бессмысленные действия. Он навьючил узлы на собаку, посадил Мальвину, заставил поэта держаться за хвост, чтобы не потеряться. А сам, как полководец этой маленькой армии, пошёл навстречу опасности, в авангарде. И эта армия сразу же столкнулась с опасным противником:

«Когда они, – то есть Буратино, мужественно шагающий впереди собаки, Мальвина, подпрыгивающая на узлах, и позади Пьеро, начиненный вместо здравого смысла глупыми стихами, – когда они вышли из густой травы на гладкое поле, – из леса высунулась всклокоченная борода Карабаса Барабаса». (Т.8, с.190).

<…>

«…псы медленно пошли к тому месту, где в ужасе остановились Буратино, Артемон, Пьеро и Мальвина. Казалось, все погибло….

Артемон поджал хвост и злобно рычал. Мальвина трясла руками:

- Боюсь, боюсь!

Пьеро опустил рукава и глядел на Мальвину, уверенный, что всё кончено…

Все растерялись, казалось, выхода уже нет, можно только опустить рукава, склонить головы и ожидать неизбежной гибели от рук злодея. Однако не таков наш активный герой, он, как и следует настоящему вожаку, вышел из шока первым:

Первым опомнился (на то он и лидер!- Н.М.) Буратино.

- Пьеро, – закричал он, – бери за руку девчонку, бегите к озеру, где лебеди!.. Артемон, скидывай тюки, снимай часы – будешь драться!..

Мальвина, едва только услышала это мужественное распоряжение, соскочила с Артемона и, подобрав платье, побежала к озеру. Пьеро – за ней. (Т.8, с.190.)

Обратите внимание на эту мужественную интонацию – «бери за руку девчонку», «бегите», «скидывай», «будешь драться». И заметьте, как он называет Мальвину – не по имени, не как девочку с голубыми волосами, а просто – девчонка, и всё! Так без имени, просто функционально он удаляет двух самых слабых и никчемных членов команды подальше от места битвы, не забывая предусмотрительно дать совет Артемону снять часы. Часы – вещь в то время дорогая и они явно не были тогда противоударными и в потасовке могли сильно пострадать.

Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко стоявшей на поле, и оттуда закричал, завыл, запищал во всю глотку:

- Звери, птицы, насекомые! Наших бьют! Спасайте ни в чем не виноватых деревянных человечков!..

Дважды он так призывает всех «наших» на помощь. И помощь пришла. Сперва силы небесные – прилетели «сталинские соколы» (не забудьте, когда сказка была написана):

Первыми на помощь прилетели стрижи, – бреющим полетом начали стричь воздух перед носом у бульдогов. Из облака упал черный коршун – …он вонзил когти в спину полицейской собаки, взмыл на великолепных крыльях, поднял пса и выпустил его...

Потом пошло многочисленное партизанское народно- земноводное ополчение:

На помощь…шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать – либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью

Секретное оружие ужи-камикадзе !!!

…шло семейство ежей: сам еж, ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята.

Летели, гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах, шипели крыльями свирепые шершни. Ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными усами.

Вот как воевало звериное ополчение:

Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак.

Еж, ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью крокетного шара ударяли иголками бульдогов в морду.

Шмели, шершни с налета жалили их отравленными жалами. Серьезные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту.

Жужелицы и жуки кусали за пупок.

Коршун клевал то одного пса, то другого кривым клювом в череп.

Бабочки и мухи плотным облачком толклись перед их глазами, застилая свет.

Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть геройской смертью.

И вот, когда один из бульдогов широко разинул пасть, чтобы вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту, старый слепой уж бросился головой вперед ему в глотку и винтом пролез в пищевод. То же случилось и с другим бульдогом: второй слепой уж кинулся ему в пасть. Оба пса, исколотые, изжаленные, исцарапанные, задыхаясь, начали беспомощно кататься по земле. Благородный Артемон вышел из боя победителем.

Поворотные этапы битвы

«Буратино-дурачина, новый Иванушка-дурачок «с коротенькими мыслями», не зря стал в России народным любимцем: по русским сказочным законам именно дурак не может не найти счастья, он побеждает именно своей глупостью и ничтожеством — и, на наш взгляд, это, а не что иное и есть пресловутый «фольклоризм Толстого». Действительно, в беде героя спасает и берет под свою опеку «низший мир», дарит ему талисман; тогда только, с этого момента он вдруг становится носителем храбрости и верности»214.

Итог битвы таков:

Буратино показал длинный язык и побежал к Лебединому озеру – искать Мальвину и Пьеро. Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью. На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать и дохлой сухой мухи, и растерянный доктор кукольных наук синьор Карабас Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне. (Т.8, с.193-194).

Вариант «принуждения к миру» нашим деревянным героем

Во время боя воин чист и безгрешен. «Во время битвы должно быть оставлено всё злое – греховные, трусливые и лукавые замыслы»215. Поэтому «время битвы – это молитвенное время духовного очищения перед …возможным смертным часом. Это время единения, соборности, когда «вкупе все», и воины, и те, кто остался дома, соединяются в устремлении против сил зла, устремлении выстоять и победить. …. – это время мученического подвига»216.

Недаром Буратино призывал на помощь ни в чём не виноватым деревянным человечкам! «Сражение с врагом в представлении средневекового книжника – мистерия космического масштаба. В бой вступают воины земные и небесные (здесь ужи и ласточки. – Н.М.), в схватке сходятся Свет и Тьма, силы Добра и Зла»217.

Это отразилось даже на съёмках фильма 1975 года. В папе Карло - Николае Гринько и Джузеппо – Катине-Ярцеве Буратино души не чаял, а Этуша – Барабаса не любил. Побаивался. «Я отыгрался на Владимире Абрамовиче во время сцены, когда Буратино сидит на сосне и бросает в Карабаса шишки» – вспоминает исполнитель роли Дима Иосифов.

После этого Этуш жаловался режиссеру: «Какой злой мальчишка этот Димка. Он ведь не просто эту шишку бросает, он метит мне в голову. И обязательно попадает. Безобразник!» http://botinok.co.il/node/51520

Символичен в сцене битвы такой жест отречения бойца – у Пьеро оторвались рукава рубашки, и он их отбросил как нечто ненужное, как признак своей прежней слабости. У славян, да и у других культур, воин, снимая одежду и оставаясь в битве по пояс обнаженным, объявляет тем самым о своей жертвенности, готовности погибнуть в битве, не страшась вида своих ран и своей крови. Кстати, солдаты-гарибальдийцы носили рубашки красного цвета, чтобы, наоборот, кровь на них была бы незаметна. Их так и называли «краснорубашечники».

В этой связи всплывает аналогия с германской нацистской партией (НСДАП) – у них партийная униформа была коричневого цвета. Интересно, какая субстанция не должна выделяться цветом на их цветовой гамме? У меня есть одна нескромная догадка, но, думаю, читатель сам может это смело домыслить!

«Путь воина – пребывание в вере, твердость в ней, доказываемая целомудрием, воздержанием, отречением от мира и готовностью к мученичеству»218. У Пьеро даже голос стал низким, хриплым, «каким разговаривают крупные хищники»(Т.8, С.198). Вот как изменился слабый, робкий лирический поэт, под влиянием своего мужественного деревянного командира!

А поведение гражданских, невоенных слабых нонкомбатантов:

Мальвина и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах. …Издалека доносились отчаянные вопли и визг, это Артемон и Буратино, очевидно (здесь и далее выделено мной – Н.М.), дорого продавали свою жизнь.

- Боюсь, боюсь! – повторяла Мальвина и листочком лопуха в отчаянии закрывала мокрое (видимо, от слёз. – Н.М.) лицо. Пьеро пытался утешать ее стихами. Внезапно шум и визг вдали затихли. Мальвина медленно всплеснула руками:

- Артемон и Буратино погибли...

И бросилась лицом на кочку, в зеленый мох. Пьеро бестолково затоптался около нее. Наконец послышались шаги. Несомненно, это шел Карабас Барабас, чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы Мальвину и Пьеро.

Камыш раздвинулся, – и появился Буратино: нос торчком, рот до ушей. За ним прихрамывал ободранный Артемон...

- Тоже – захотели со мной драться! - сказал Буратино, не обращая внимания на радость Мальвины и Пьеро. – Что мне кот, что мне лиса, что мне полицейские собаки, что мне сам Карабас Барабас – тьфу! Девчонка, полезай на собаку, мальчишка, держись за хвост. Пошли.

И он мужественно зашагал по кочкам, локтями раздвигая камыш, – кругом озера на ту сторону. Мальвина и Пьеро не смели даже спросить его, чем кончился бой.(Т.8, с.195).

Ещё князь Игорь обращался к воинам: «Братие и дружина! Луце жъ бы потяту бытии, нежели полонену бытии./ О дружина моя и братья! Лучше ведь убитым быть, чем пленённым быть»219.

Примерно такое же обращение Дмитрия Донского: «Аще ли умру, с вами, аще ли жив буду, с вами же»220 – полностью совпадает со словами Буратино: «…Нет, нет, спасаться – так всем вместе, погибать – так всем вместе». (Т.8, с.198).

Сравните эти слова со средневековым текстом о Куликовской битве: «И аще побием, тъ вси спасемся, аще ли умрём, тъ вси общую смерть примем от князей и до простых людей221.

В другом случае: «Ни с места! – приказал Буратино. – Погибать – так весело!..» сопрягается со знаменитым обращением «Мертвые бо срама не имут!» былинного князя Святослава222.

Вообще для христианского воина гибель в битве – естественный мученический итог. Вот отрывок из поэмы «Аввакум в Пустозёрске» Варлама Шаламова, характерный для мученика:

«Нет участи слаще,

Желанней конца,

Чем пепел, стучащий

В людские сердца…»223.

А как Буратино возмужал после боя – он стал совершенно другим. Изменились его речь, поведение, появились жёсткие командные нотки, повелительный тон. Не стало того наивного простодушного мальчика. Появился мужественный, решительный и умелый воин!

Нет, даже не воин – а суровый командир, настоящий полководец, отдающий команды и приказы. И всё делать надо быстро, четко, без промедления. Вот в сцене в пещере он потом обращается к товарищам – «катись-ка», «слетай-ка». Эти три слова «сказал», надо понимать как «приказал»:

Буратино сказал:

- Пьеро, катись к озеру, принеси воды.

Пьеро послушно поплелся, бормоча стихи и спотыкаясь, по дороге потерял крышку, едва принес воды на дне чайника.

Буратино сказал:

- Мальвина, слетай-ка, набери веток для костра.

Мальвина с укоризной взглянула на Буратино, пожала плечиком – и принесла несколько сухих стебельков.

Буратино сказал:

- Вот наказание с этими, хорошо воспитанными...

Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне... Сам сварил какао на воде.

- Живо! Садись завтракать... (Т.8, с.195).

Но бестолковость друзей приводит его в ярость, он сам себе признался – они просто наказание. Приходится делать всё самому – всё «сам» да «сам»!

Сразу вспоминается хрестоматийное «Идите жрать, пожалуйста!» из фильма «Джентльмены удачи» (1971).

Взвод универсальных солдат Буратино (фото)

Мальвина все это время молчала, поджав губы. Но теперь она сказала очень твердо, взрослым (то есть противно-занудным. – Н.М.) голосом:

- Не думайте, Буратино, что если вы дрались с собаками и победили, спасли нас от Карабаса Барабаса и в дальнейшем вели себя мужественно, то вас это избавляет от необходимости мыть руки и чистить зубы перед едой...

Буратино так и сел: – вот тебе раз! – выпучил глаза на девчонку с железным характером. (Т.8, с.196)

Вот так воюешь-воюешь, а потом в награду тебя заставляют заниматься мытьём рук и прочей ерундой.

Буратино и Пьеро – хочешь не хочешь – вымыли руки и даже (вот что значит железный характер. – Н.М.) шею. Мальвина разрешила (!!) сесть завтракать. После завтрака, смахнув крошки с колен, она сказала:

- Буратино, мой друг, в прошлый раз мы с вами остановились на диктанте. Продолжим (!!!) урок...

Буратино захотелось выскочить из пещеры – куда глаза глядят.(Т.8, с.197)

Да, тяжело воинам приходится снова привыкать к порядкам гражданской жизни. Герой ты или не герой, изволь подчиняться!

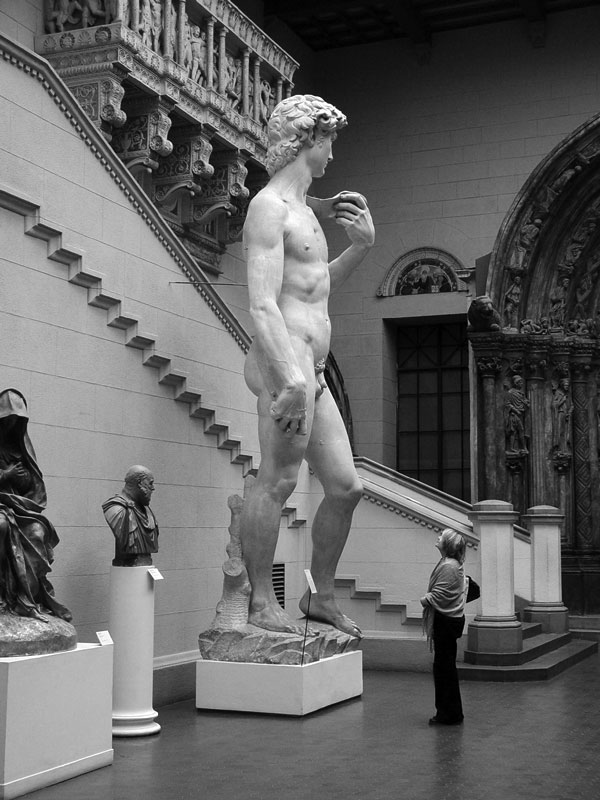

Сюжет сражения маленького Давида и огромного Голиафа

Во время битвы начинается другая параллельная история – схватки совершенно разных противников – Буратино и Карабаса Барабаса. Их силы совершенно несоизмеримы: один – маленькая кукла, которую можно засунуть в карман или легко повесить на гвоздь. Второй – огромный, страшный, всесильный. Как говорят боксёры, бой тяжеловеса с соперником в «весе мухи». Но схватка выигрывается не грубой силой, а смекалкой и твердостью духа «мухача». Ведь Буратино не стал прямолинейно соперничать с всесильным могучим противником, а использовал дополнительные условия битвы – смолистую сосну. Он понимал, что на ней он будет недосягаем, а во вторых, там было оружие – шишки, которыми можно, если не поразить, то уж раззадорить врага, точно.

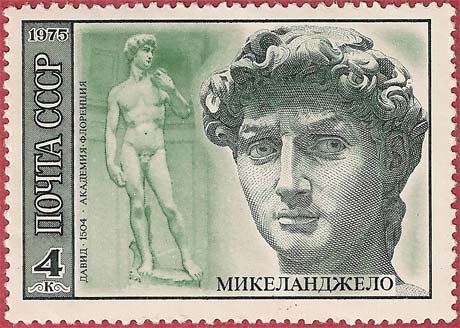

В культуре описан такой поединок – Давида с Голиафом. Древняя библейская история, примерно около Х века до нашей эры.

Картина Караваджо «Давид и Голиаф» и статуя Микеланджело

Вот как выглядел там грозный противник: «И выступил из стана филистимского единоборец, по имени Голиаф, рост он шести локтей и пяди» (1 Книга Царств, глава 17, стих 4). Рост 6 локтей с пядью – это есть шесть длин человеческого локтя до кончиков пальцев: 0,5 м х 6 = 3 м.

Короче, очень здоровенный парниша.

Советская почтовая марка, ну очень целомудренная.

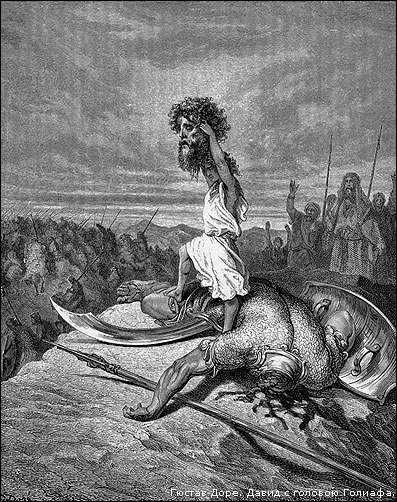

Начало и исход битвы (гравюра Густава Доре)

Вооружен он был, по тем временам, неслабо – «медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его – пять тысяч сиклей (более 40 кг!!! – Н.М.) меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его. И древко копья его, как навой у ткачей; а самое копьё его в шестьсот сиклей железа». (1 Царств, гл. 17, стих 6–7). Такой древний Терминатор внушал страх и ужас – весь с головы до пят закованный в броню. «И все…, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись» (1 Царств, гл.17, стих 24).

И тут вдруг появляется юноша – пастушок, который пришёл проведать своих трёх старших братьев, служивших в армии: Елиава, Аминадава и Самму. Отец послал к служившим ребятам своего младшенького Давида с гостинцем – десятью хлебами, ну а десять сыров велел отдать их начальнику, чтобы он сильно ребят не «грузил». Братья, как традиционно полагается в армии ещё с древности, проявили к нему привычные неуставные отношения. Они, как истые «деды», бранили его, ставили его ни во что, как «салагу»-допризывника.

А что вы хотите от человека с говорящим именем Аминадав – телячьих нежностей?... Аминадав и его братья были настоящие «дедушки» в тогдашней израильской армии.

Увидев грозного Голиафа, который вызывал всех на поединок, Давид сам вызвался – ведь победитель получал богатство от царя и его дочь, как обычно в придачу. (Надо отметить, что дочерей у него было много, не жалко одной на хорошее дело и пожертвовать). Царь предложил даже ему своё вооружение, шлем и броню, но Давид говорит, что не привык к такому и всё с себя снял. А взял только пять гладких камней из ручья, положил их в сумочку и с одной пращой выступил против грозного Голиафа.

Спустя 12 тысяч лет в культуре навсегда сохранилась картина гороподобного, закованного в броню Голиафа с мечом, щитом и огромным копьём и гибкого полуобнаженного ловкого юноши с пращой.

«И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом в землю» (1 Книга Царств, гл.17, стих 49). Так сила ума и ловкость поразила в самое уязвимое место соперника – его туповатый лоб. Как восклицал герой фильма «Служебный роман» (1977), – не бейте меня по голове – это второе слабое место! Интересно, какое же было первое?

Боксёр Николай Валуев так и говорил, «Мне голова нужна – я ей ем».

Ну и где тут этот Давид?

Лозунги: Сила есть – ума не надо!

В здоровом теле – здоровый дух? На самом деле – одно из двух!

Потом Давид сам стал царём, натворил много славных дел, участвовал во многих кровавых интригах, сочинил несколько стихотворных произведений и вообще стал признанным героем Библии224. Но наиболее известным поступком библейского Давида всё-таки был этот давний поединок с Голиафом в ранней юности.

С ним связаны тысячи сюжетов в литературе и искусстве – от статуи Микельанджело и до короткометражки «Давидов и Голиаф» (1985), где Голиафа великолепно сыграл Алексей Петренко.

Кадры из советского фильма «Давыдов и Голиаф» (1985)

Даже шестидневную войну маленького Израиля с многомиллионным арабским миром часто сравнивали с битвой Давида. Тем более что потом мир был подписан в резиденции американского президента с характерным названием «Кемпдэвид» (Лагерь Давида).

Но и Голиаф тоже не канул в Лету – многие названия машин и кораблей носят это устрашающее название. Но не только больших и огромных. Например, во время Второй мировой войны немецкие конструкторы назвали «Голиафом» очередное чудо-оружие – крошечную радиоуправляемую танкетку, начинённую взрывчаткой, для подрыва укреплений или танков противника.

Подрывная дистанционно управляемая машина «Голиаф» (Sd Kfz 303)

Автомобиль Goliath Pionier (1934) здорово напоминает нашу отечественную инвалидную мотоколяску и модель пистолета

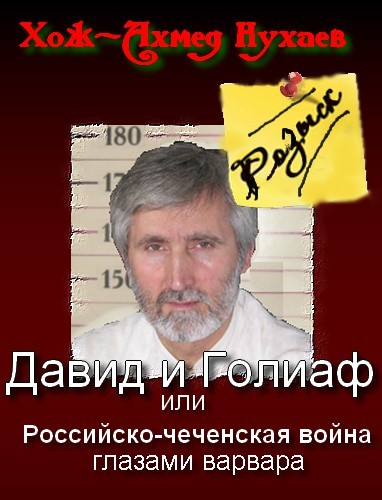

Вот как использовался этот сюжет в информационной войне

Существует патрон «Голиаф» для электрических лампочек, естественно крупного размера. Есть здоровенный жук и лягушка с такими названиями. Есть даже травматический пистолет ижевского завода.

Есть даже сорт английского пива с таким же устрашающим названием. Отличный бренд, что вы хотите!

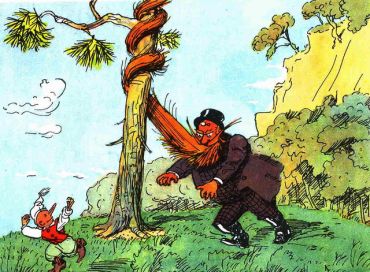

Описание врага и других антагонистов

Основные черты врага в житии характерны обычно – антихристианские черты злого человека (греховного рождения, злого поведения и ужасной гибели как кары за свои злодеяния)225. Наш главный злодей ужасен внешне – огромная, чудовищных размеров, борода, громоподобный страшный голос, ненасытность и прожорливость, любит выпить вина, груб с окружающими и жесток к куклам. Злое и лживое поведение выражается даже в сцене само-унижения:

«…Я сяду на берег пруда. Я буду умильно улыбаться. Я буду умолять лягушек, головастиков, водяных жуков, чтобы они просили черепаху... Я обещаю им полтора миллиона самых жирных мух... Я буду рыдать, как одинокая корова, стонать, как больная курица, плакать, как крокодил. Я стану на колени перед самым маленьким лягушонком...» (Т.8, с. 185 – 186)

Его окружение тоже отвратительно: главный из них вонючий гнусный Дуремар, который всех непрерывно предаёт, в первую очередь своего босса. Жулики и оборванцы Алиса с Базилио, которые за деньги тоже готовы на всё, на любую подлость. Полицейские псы, которые никому не верили, в том числе подозревали даже самих себя в преступных намерениях. Куклы, которые тут же разбежались, покинув своего злого хозяина.

Всех подобных злодеев ждёт неизбежная и суровая кара («злая» судьба). Вот она первая расплата: Карабас получил одной шишкой по темени, другая попала ему прямо в огромный рот.

«На лбу у директора кукольного театра багровела огромная шишка, нос распух, борода – в клочьях и вымазана в смоле» (Т.8, с. 197)

Карабас Барабас. Рисунок А. Каневского (1950 год)

Но самое главное, он даже почти лишается важного отличительного символа – своей бороды (на символическом значении бороды Карабаса Барабаса мы остановимся в соответствующем разделе продолжения этой книги). Это оценить как своеобразный ритуал социальной кастрации, знак его поражения и позора.

В решающем столкновении с Карло, когда он «… плечом толкнул Карабаса Барабаса, локтём – Дуремара, дубинкой вытянул по спине лису Алису, сапогом швырнул в сторону кота Базилио… Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев (выделено мной. – Н.М.)» (Т.8, с.207). Кстати, слово негодяй ранее не относилось к бранным словам, а обозначало просто негодного рекрута, то есть непригодного к воинской службе.

О том, какие это были негодяи, уточняет сам Карло, когда стал стыдить его:

«Эх ты! С кем на старости лет связался, – с известными всему свету жуликами, с Дуремаром, с котом, с лисой. Маленьких обижаете! Стыдно, доктор!» (Т.8, с.208).

От этих слов Карабас «стоял со втянутой головой до макушки в плечи», «выпучив глаза», «борода висела как пакля» и т.д. Слова Карло просто раздавили его.

А итог его поражения – бегство от него всех его кукол и сидение в луже. Полный физический и духовный крах. Он не только разбит и побеждён – он унижен и опозорен! Другими словами, в конце книги его ждёт своеобразная социальная смерть. Таковы наказания злого антигероя, его злая судьба.

А Буратино становится персонажем пьесы, таким образом (чудесным образом!) становится нетленным, бессмертным, и сказка развёртывается снова и снова без конца. У него появляется много последователей и почитателей.

Женские образы через призму древнерусской традиции

Среди архитипических сюжетов и женских образов в средневековой литературе есть значительное количество сочинений («слов», «бесед», поучений, притч, афористических сочинений и т.д.) о так называемых «добрых» и «злых» женах.

В повести мы знаем три основных женских персонажа – Мальвина, Тортила и Алиса. Можно сказать, что Тортила («добрая») и Алиса («злая»), они явно противоположны по своим свойствам.

Вот примерный набор их основных качеств:

Тортила – хорошая, верная, кроткая (тихая, смиренная), добронравная, правдивая, щедрая (бескорыстная, милосердная), мудрая (умная), молчаливая, чадолюбивая, устроительница (помощница), ворчливая.

Алиса – обавница-чаровница (может очаровать, т.е. навести чары, околдовать), плохая, злонравная, лживая (притворная, лукавая, льстивая), ленивая, растратчица, жадная, злоумная, злоязычная, лиса, щеголиха, крадливая (вороватая).

Васильев предлагает следующий набор антиномичных определений (бинарных оппозиций)226:

«Добрая жена» |

|

«Злая жена» |

-богобоязненная (боголюбивая), -хорошая, верная, -кроткая (покорная, тихая, смиренная, послушная), -добронравная, -правдивая, -трудолюбивая, -бережливая, -щедрая (бескорыстная, милосердная), -мудрая (умная), -молчаливая, -чадолюбивая, -устроительница (помощница), -целительница и т.п.

|

-обавница (чародеица, колдунья, еретица), -плохая (худая), -блудная (похотливая, бесстыдная, любодеица, прелестница), -гордая (властолюбивая), -злонравная, -лживая (притворная, лукавая, льстивая), -ленивая, -растратчица, -жадная, -глупая (злоумная, безрассудная), -злоязычная (шумливая, сварливая, сердитая) -ехидна (ненавидящая своих детей), -змея (василиска, скорпия, жаба, львица, медведица), -щеголиха, -крадливая, -упьянчивая и т.п. |

|

Поэтому в конце сказки Тортила получает награду – является почетным зрителем (у неё билет в VIP-ложу в театре Буратино), а нехорошая Алиса – безбилетница терпит полное поражение, и её взашей гонят оттуда.

А вот с Мальвиной это простое разделение даёт сбой, она и «добрая» и немного «недобрая» одновременно:

«добрые» качества:

хорошая, верная, добронравная, правдивая, трудолюбивая, щедрая (бескорыстная, милосердная), устроительница (помощница), целительница;

«недобрые» качества:

чаровница, немного колдунья, прелестница, властолюбивая, щеголиха.

Вообще-то каждая женщина потенциально должна быть немного колдуньей! (Мы об этом писали в главе «Кто такая Мальвина», когда пытались понять, почему она управляла всякой лесной живностью).

Ох, уж эти очаровательные ведьмы и ведьмочки!

Об этом и писал Николай Васильевич Гоголь, говоря, что каждая баба, особенно после сорока, – ведьма. А пресловутая женская интуиция, особенно по прогнозу состояния загулявшего супруга – её остаточное проявление. Просто запоздалое возвращение принявшего на грудь мужичка бывает тем стрессором, который следует за ответом на вопрос «Ты где был?» невинно отвечает: «Ну, пиво пил с друзьями!». Происходит огромный выброс адреналина, с битьём посуды, обильными слезами, криками «Дура я! Только круглая дура могла выйти за этого идиотину!» и другими проявлениями богатого женского арсенала.

Нескромное обаяние ведьминой женской сексуальности

Ну, а до этого семейного стажа – пока просто чаровница, соблазнительная колдунья. Ведь надо же сделать так, чтобы этот бесчувственный, деревянный, как истый Буратино, чурбан-мужчина, наконец, вдруг воспылал нежными чувствами, стремительно поглупел и сам (заметьте, не под суровым «вологодским» конвоем родителей невесты!), САМ (!), ДОБРОВОЛЬНО (!!) стал рваться (!!!) как сумасшедший в ЗАГС.

Интересная деталь, мой поисковик в интернете на слово «ведьма» выдал 38 миллионов (!!!) только одних изображений, из них на запрос «красивая ведьма» 181 тысячу.

Кстати, заметка для мужчин: в ЗАГСе регистрируют ещё и покойников, правда, по другим дням, чтобы не пугать излишне робких и нервных женихов. Недаром говорится: «Это только дураки женятся, а вот умные – выходят замуж». Конечно, часто после свадьбы люди немного умнеют. Но уже становится слишком поздно.

Самая близко знакомая ведьма – это, конечно, Жанна Фриске или ...жена

Есть рекламный призыв, что тех, кто регистрирует брак в третий раз, персонал ЗАГСа встречает цветами – как своих постоянных клиентов!

И как можно объяснить это временное помрачение мужского рассудка без толики женского колдовства, а?

Отношения к Мальвине неоднозначны – она одновременно и притягивает, и отталкивает, нравится и вызывает раздражение. Однако остаётся играть в кукольном театре таких же хорошеньких девочек, как она сама. Но может также и продавать билеты, как уж получится. Как её игру оценит строгий и суровый театральный худрук Буратино. Но эта неоднозначность и привлекает к ней внимание.

Да, она никудышная хозяйка – не умеет готовить, одежду стирает за неё Артемон. Но она выше какой-то там стирки – она же не посудомойка в конце концов…

Да, она может только капризно повелевать окружающим. И самое интересное, все охотно подчиняются…

Да, она трусиха – всё время говорит «боюсь, боюсь». Но это звучит у неё кокетливо и очень-очень эротично. Ей главное после битвы – вовремя попудрить носик и поправить причёску.

Когда я был ещё очень молодым, мне мой друг рассказал такую историю. У него была девушка, отношения с ней развивались достаточно бурно и быстро катились к естественному финалу, но… Однажды эта девушка, видимо, то ли желая произвести впечатление на него, а может, просто сгоряча, заявила: « Я покажу тебе, как может любить еврейка!».

Эффект был поразительный. «У меня в голове, – делился он, – промелькнули сразу какие-то страшные библейские сюжеты, почему-то по гравюрам Огюста Доре – то Вирсавия с отрубленной головой на блюде, то Юдифь тоже с чьей-то окровавленной мёртвой главой в руке. Окончательно меня добил образ остриженого, как военкоматовский призывник, силача и культуриста Самсона, которого коварная Далила лишила мужской силы… Всё это вдруг во мне сразу проснулось, хотя из религиозных сюжетов помнил только эти картинки. Тем более она как-то так сказала «я тебе покажу…», а это как-то прозвучало уж очень угрожающе».

Финал этой любовной истории, увы, прост – парень убоялся печальной участи, которая коснулась всех его библейских предшественников.

Так что, уважаемые читательницы, не пугайте робких юношей своими пылкими заявлениями. Скромнее надо обещать – и они к вам сразу потянутся!

Но странное дело – и Настасья Филипповна, и Сонечка Мармеладова Достоевского, Мальва Максима Горького, куртизанка Эстер Бальзака, ветреная Манон Леско из одноименного романа Прево227 и многие миллионы их сестёр тоже не являются идеальными образцами нравственности. Однако некоторая их порочность только привлекает наше внимание.

Я однажды был знаком с человеком, который увлекался, скажем так, не самыми нравственными девушками. На мой вопрос он ответил примерно так: «Дистиллированная вода тоже утоляет жажду, но больше мы любим минералку с пузырьками газа. Так и тут. Просто порядочная девушка кажется пресной, а мне нравится с какой-то особинкой, пусть даже с некоторой червоточинкой». Наверное, это может касаться только пресыщенных людей, но факт есть факт. Есть даже серия книг для бизнес-леди с характерным названием «Хорошие девочки не делают карьеру».

Об этом есть шутливая фраза актера и шоумена Николая Фоменко: «Как много девушек хороших…, но что-то тянет на плохих!». А у незабвенного Александра Сергеевича Пушкина в «Пире во время чумы» говорится об обаянии «…прелестного, но падшего созданья!».

А может быть и наоборот?

Вот ведь явно плохая девчонка – и курит, и вообще, но…

Дмитрий Сергеевич Лихачев в работе «Человек в литературе Древней Руси» пишет о том, что корни многих литературных произведений идут из глубины веков: «Иногда представляется, что древняя русская литература почти ничем не связана с литературой новой и что изучение её не может иметь особого интереса для установления национального характера русской литературы и т.д. … Великая русская новая русская литература … явилась вершиной многовекового развития всей русской литературы…»228.

В этом славном ряду по праву находится скромная повесть- сказка Алексея Толстого про носатого деревянного человечка и его друзей.