- •Социокультурный код и литературные герои детства

- •Часть 1

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Страшная тайна «русского социокультурного кода», или почему Буратино совсем не похож на Пиноккио*

- •Зачем Толстой написал предисловие

- •Буратино и Пиноккио: двоюродные братья или близнецы?

- •Буратино – наш культурный архетип?

- •Нос как доминантная характеристика личности

- •«Вертикальные» и «горизонтальные» слои сюжета

- •Образ Буратино как часть нашего импритинга

- •Глава 2. Друзья и враги Буратино, или кто окружает нашего героя сказки Второстепенные персонажи сказки

- •Кто такая Мальвина?

- •Провожу кастинг девушек с голубыми волосами.

- •Ужас на коротких лапах

- •Как создать образ своего ужаса: монстродизайн

- •Экстерьер врага

- •Аватары Буратино

- •Глава 3. Что видим при внимательнном чтении сказки Архетипические слои текста

- •Сюжет «Золотого ключика» и архетипы древнерусской и мировой культуры

- •Топология пути (хронотопика сказки)

- •Трансперсональный подход к изучению текста

- •Буратино с точки зрения соционики

- •Мои случаи импритинга

- •Забавная нумерология «Золотого ключика»

- •2 Раза:

- •3 Раза

- •4 Раза

- •Глава 4. Суровые реалии мира взрослых для детей Эволюция обмана, или судьба социальных технологов в России

- •Лечение и врачи глазами бывшего больного ребёнка

- •Правила бегства, или почему Пьеро скачет верхом на зайце

- •Заключение

- •1Примечания

Аватары Буратино

Аватар», или точнее, «аватара», в переводе с санскрита означает «воплощение» или «явление Бога» в земной телесной оболочке. Сейчас оно означает реальное или фантастическое изображение для предъявления в Интернете.

Шутливый вариант нового воплощения наших героев в виде эмо, готов и металлистов

С сайта http://stavatar.net/:

Аватар, или ава – это картинка небольшого размера (обычно до 256x256) пикселей, отображается в профиле зарегистрированного пользователя форума или сайта. Может быть как фотографией, так и некой картинкой, которая отражает суть пользователя и помогает максимально правильно создать первое впечатление у собеседника.

Также аватарами называются персонажи трехмерных миров, персонажи игр и т. п. образы игрока или пользователя Интернет-ресурсов.

Более шире, аватар — это «виртуальный персонаж», альтерэго пользователя сети, его виртуальное Я. Аватар не только помогает скрыться человеку за вымышленным именем и вести от этого имени виртуальную деятельность, но и более полно выразить себя, свое настроение, свой внутренний мир, свою суть. Имена аватар называют никами. Зададимся вопросом «Что означают наши аватары?». Ведь чаще мы выбираем аватары не которые просто понравились, а которые отражают нашу душу и характер. Вот некоторые из высказываний пользователей о своих аватарах:

- Я меняю аватары по состоянию души и настроения!

- Я меняю аватары по настроению в данный момент времени.

- Я тоже редко авы меняю. А авки – кошки – просто мне все говорят, что у мя кошачий характер.. Да и я так думаю. Ещё просто кисы нравятся.

- Моя аватарка отображает мои взгляды на жизнь, правда на меня не очень похожа, но мне нравится:-))))).

На сайте http://smiles2k.net/ вообще есть даже своеобразная аватарня – целая галерея графики, набор самых разнокалиберных изображений от звезд кино и до различных смайликов и возможности их конструирования.

А благодаря недавнему одноименному фильму Джеймса Камерона это слово стало суперпопулярным. Но, отстраняясь от религиозной стороны, аватару можно определить как некоторое совпадение основных черт, качеств какого-то литературного персонажа в реальном человеке, в реальной жизни или наоборот.

В самом деле, если бы предположить, что Буратино появился в наше время – кто бы он был, что из себя представлял? Надо добавить, что в одной неудачной экранизации роль Буратино исполняла, с ещё не скорректированным носом Кристина Орбакайте – после успеха «Чучела» это – тоже попадание в образ.

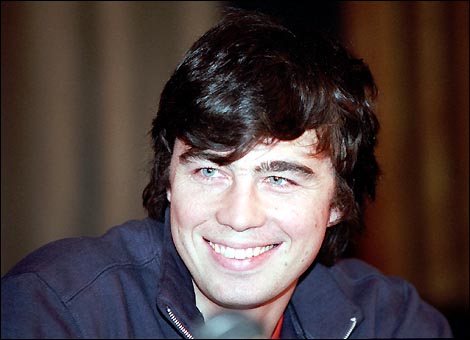

Вот моя гипотеза – вы можете, конечно, с ней не согласиться: это был Сергей Бодров – младший. Даже, точнее, его образ в некоторых фильмах.

Попробую это доказать.

Какая основная доминирующая черта Буратино?

Нос? Деревянность? Кукольность? Рот до ушей? Колпачок из полосатого носка? Нет, это всё же что-то внешнее…

Ключик? Нет, тоже не то!

А вот внутренняя черта – это умение привлекать к себе всех окружающих, вызывать любовь, не прилагая для этого каких-либо специальных усилий. Быть по-настоящему привлекательным и обаятельным, при этом «не хлопоча лицом», как говорят артисты.

Так вот, Сергей Бодров сразу привлёк внимание именно этим. Газета «Комсомольская правда» предложила даже рекламный постер, на котором всё так в лоб и сказано; «Путин – наш президент, Данила – наш брат, Плисецкая – наша легенда». Понятно, кто и почему был «братом»...

О потребности в более древних архаичных родовых связях сказал наш кинематограф. На это обратил внимание критик Дмитрий Быков: «Мама» (1999) Дениса Евстигнеева, «Папа» (2004) Владимира Машкова, «Американский дедушка» (1993) Ивана Щёголева, «Американская дочь»,(1995) Карена Шахназарова, «Брат» (1997) и «Брат-2» (2000) Алексея Балабанова, «Сёстры» (2001) Сергея Бодрова, «Бедные родственники» (2005) Павла Лунгина168. Быков выделил из этого ряда давний фильм Никиты Михалкова «Родня» (1982) со смешной, но монументальной Мордюковой как некоей общей матерью, Матерью Рода.

Если национальным символом Франции – Марианной – долгое время считалась утончённая и субтильная героиня «Дневной красавицы» (Belle de jour, 1967) Луиса Беньюэля или «Шербурских зонтиков» (Les parapluies de Cherbourg, 1964) Катрин Денёв, то русскую женщину «из народа» в кино играла телесно мощная Нонна Мордюкова.

Отличительное качество: эти родовые связи человеком не выбираются, они ему даны с рождения, поэтому только они могут пока цементировать наш распадающийся мир. Однако в фильме «Свои» (2004) Дмитрия Месхиева, даже родственные связи не являются защитой – и родич может оказаться врагом-полицаем.

Обратим внимание на давний советскую ленту «Чужая родня» Михаила Швейцера (1956), где та же, но ещё совсем молоденькая Мордюкова порывает со своими политически отсталыми родителями и уходит с передовым мужем-комсомольцем, обаятельным Николаем Рыбниковым в колхоз.

***

А какие же черты Сергея Бодрова и его героев отметили близкие люди – друзья, коллеги по телевидению, актёры, музыканты..?

Вот некоторые мнения из совершенно различных интервью169 (важные, на наш взгляд, черты выделены курсивом):

Продюсер Сергей Сельянов:

«Я понял тогда, что у Серёжи нет второго слоя. У людей обычно два слоя, а у него второго нет. Зато есть третий слой – бездонный»170.

Преподаватель МГУ, искусствовед Иван Тучков:

«Мне кажется, то чего другие добиваются волей и силой характера, он получал благодаря совсем другому качеству…. Умением вызывать к себе любовь. Это редкое качество, поверьте. Я видел, как его любили преподаватели, однокурсники. Думаю, что потом он те же чувства вызывал у съёмочной группы. ….Серёжа был из тех, для кого мир – гармоничная система. Вот эта ясность взгляда, его согласие с самим собой и с миром… С ним как-то всё доставляло удовольствие. … прекрасный мальчик с ясным взглядом и полуоткрытым от внимания ртом, которого я знал»171.

Друг детства, бизнесмен Леонид Зезин:

«…у меня есть фото, на котором сняты (в том числе и Бодров. – Н.М.) четыре человека. Троих уже нет в живых. Последний живой – я. Мои однокурсники, друзья детства, которые в Чечне не служили, в бизнес и политику не лезли, криминалом не занимались»172.

Как ни банально это прозвучит, но именно поколение Бодрова стало поколением слома эпох, принявшим на себя тяжесть ошалевшего, растерянного времени, лишившегося прежних героев и не нашедшего новых.

Журналист Алексей Косульников:

«Сережа пришёл во «Взгляд» после «Кавказского пленника»…Поначалу Бодров был очень скован. А поскольку свою прекрасную беспечную улыбку он сохранял в любой ситуации, всё это выглядело вдвойне неестественно. … Я отвечу вам словами, которые ничего не скажут. Гармония, Совершенство. Спокойствие. И ясность……Бодров не задавался вопросом: что надо сделать, чтобы быть счастливым. Он счастливым и так был. Мы ведь привыкли, что счастье – это такое состояние, которое посещает человека на мгновение, а по жизни счастливым может быть идиот. Бодров идиотом не был. Напротив, он был умным человеком, думающим, сомневающимся, не чуждым рефлексии… И счастливым… Для меня слово «совершенство» – это ключевое слово по отношению к Бодрову»173.

Да, надо отметить, «Взгляд» была хорошая программа, таких теперь на телевидении нет. И, возможно, уже не будет.

Журналист Леонид Парфенов:

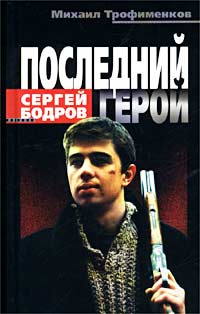

«Он нёс в себе образ современности и при этом – заряд огромного душевного здоровья …ведь в ком ещё найдёшь современность без порочности. …Всегда оставалось острое ощущение, что в нём есть огромный потенциал героя нашего времени «Данила Багров возник из стихии российской жизни, он был первым в нашем новом кино непридуманным героем. (Кстати – он сам вёл на телевидении программу «Последний герой»! – Н.М.).

«…в Сергее Бодрове был потенциал универсальный – он мог и совсем другие ипостаси этого современного героя воплотить».

«…человек появляется в кадре, и глаз отвести нельзя. Говорит, и хочется, чтобы он вечно говорил. Смотрит в кадр – и зал как завороженный». С.20

«Мы живём во времени, когда срок годности кумиров быстротечен. Слишком индивидуалистское время. Нового Гагарина – одного на весь народ – не может быть. Потому что нет единой публики. Нет никакого единого народа, который бы отдался беззаветному единому чувству»174.

Музыкант группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов:

«…как русский киногерой он был идеален. Я бы назвал героем русского неоромантизма».

Актер Алексей Чадов:

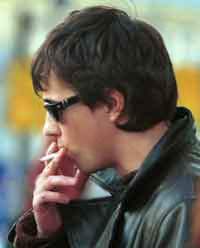

«Он был единственным из известным людей, на которого посмотреть было приятно…. Смотришь на человека, и приятно наблюдать за тем, как он курит. Как он ведёт себя с женщинами, как разговаривает с мужчинами… Голос. Выбор слов, расстановка акцентов в словах. Сейчас артисты много лишнего болтают…а он не разбрасывался словами. Поэтому всегда хотелось узнать, что он думает…».

Музыкант Вячеслав Бутусов:

«…был приятно удивлён, увидев очень обаятельного человека, и сразу проникся к нему симпатией.

Вообще можно отметить, что библиография о нём насчитывает уже более сотни названий, и я считаю, что она будет расти. Вот как писали профессиональные кинокритики, которые уже более глубоко анализировали не только личность Бодрова, но и его особенности и характеристики его киногероев.

В дилогии про «Брата» «…был герой – высокий, стройный, мужественный, немногословный. В меру дебиловатый. Настоящий action hero, одним словом, каких на отечественном экране, почитай, и нет»175.

Вот что отметил Сергей Лаврентьев176 в своей статье: «В наше кино пришёл человек, которому суждено стать олицетворением Времени и Поколения. И очень хорошо, что Бодров-младший не артист. Игра ему противопоказана. Он должен просто быть».

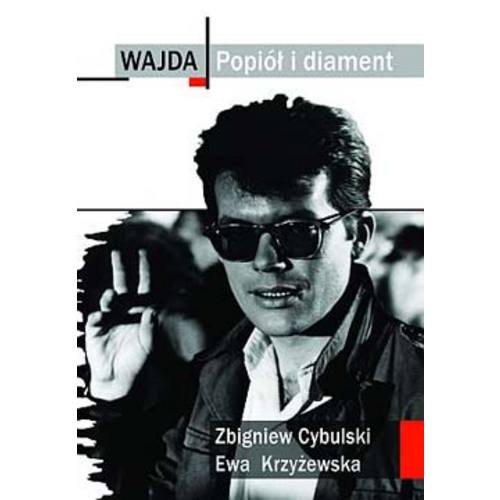

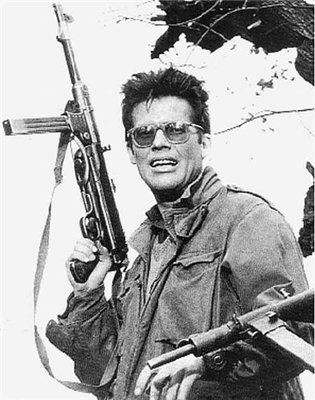

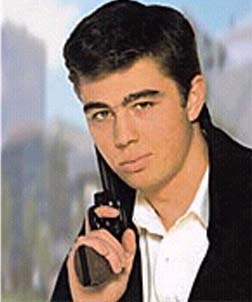

Далее Лаврентьев находит связь между ролью Сергея Бодрова и другим известным киногероем из послевоенной Польши: «…Данила Багров из «Брата» – это Мачек Хелмицкий из шедевра Анджея Вайды фильма «Пепел и алмаз» (Popiol i diament, 1958). Их родниn чувство неразделенной любви к Родине. В 1958-м Збигнев Цибульский (Збышек! Кумир и тоже моей юности. – Н.М.) стал символом той романтической трагедии, в которую География превратила Историю послевоенной Польши. В 1997-м у Сергея Бодрова-младшего есть все основания стать олицетворением той драмы, что произошла в результате исторических изменений отечественной географии».

Збигнев Цибульский (Zbignev Cybulski)

Между ними даже есть внешнее сходство – они очкарики, в защитных военных куртках, неприкаянные, они мечутся по чужим (уже им чужим!) улицам своего города с оружием и пытаются бороться за правду. Как они её понимают. И с оружием.

Збигнев Цибульский в фильме «Пепел и алмаз»

Самая известные роли Цибульского в фильмах Анджея Вайды «Поколение» (1955), «Пепел и алмаз» (1958), всего сыграл 34 ролей. Один фильм снял как режиссер.

Сергей Бодров – «Кавказский пленник» (1996), «Брат» (1997), «Брат-2» (2000), «Война» (2002), сыграл роли в 13 фильмах. Снял как режиссер один фильм – «Сестры» (2001).

Всего 39 лет прожил Цибульский и трагически погиб под колёсами поезда.

На 31-м году жизни лавина подстерегла в Кармадонском ущелье Сергея Бодрова.

Вот как характеризовал Цибульского его любимый режиссер Анджей Вайда: «Это был разносторонний, щедрый не только талантом актёрским, но и яркой личностью…Это был тотальный артист». В «Пепле и алмазе» он снимался в современной одежде и темных очках, что полностью не соответствовало историческим реалиям 1945 года, однако, как далее замечает режиссер, «…он любую ситуацию делал правдоподобной… он создавал действительность, которая не поддавалась другим законам, а именно его взгляду на мир, его таланту»177.

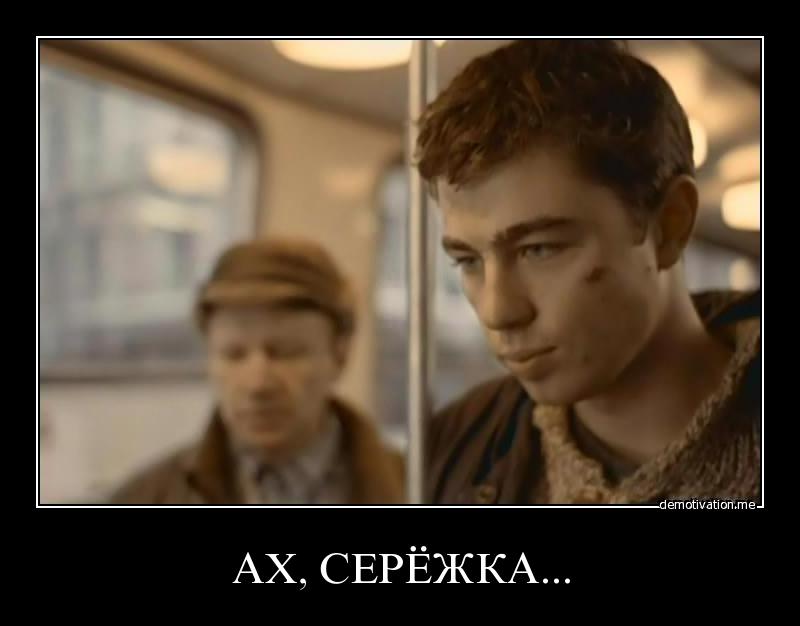

Вот она, та самая пленительная улыбка!

У обоих было странное обаяние и очки (нет, даже какие-то очёчки), скупые точные жесты воина, раздвоенность в жизни и очень-очень короткая судьба, которую они сами сыграли в своих немногочисленных картинах. Они люди войны и в мирное время им некуда деться, они обречены.

Они и внешне и внутренне очень схожи.

Как они держатся, курят, просто как держат оружие…

Обозреватель Алла Боссарт выделила, что «Брат» – кино стихийное…из туч жизни, житухи, жития – здесь и сейчас178. (Об этой особенности – житийном характере – более подробно в главе о связи архетипа «Золотого ключика» и древней литературы).

Даниил Дондурей тоже отмечает его главное качество – обаяние:

«Какой приятный парень – герой…поэтому мстит он почти как …чеченец (ого! – Н.М.). Немножко Кандид, но и одновременно оснащённый обыкновенным боевым опытом российский дембель. ….В «Кавказском пленнике» Бодров своей пленительной естественностью обыграл профи Меньшикова…»179.

Игорь Манцов отмечает, что обаяние Данилы – в его своеобразной улыбке: «…в заключительной сцене Бодров отвечает на вопросы водителя грузовой фуры с неопределенной, отвязной улыбкой….»180.

Илья Алексеев и Геннадий Иозефавичюс вообще отмечают сверхъестественную симпатичность образов Сергея Бодрова181.

Стас Тыркин вообще вынес улыбку в название рецензии о его кинодебюте: «Сёстры – кино бесхитростное. Как улыбка Бодрова»182.

Антон Костылев увидел в Бодрове ребёнка, поскольку «…ребёнок – это самый талантливый и убеждённый параноик. Воюет со всем миром и верит в злой умысел рубашки, неловко брошенной на стул. Видит во взрослых не то, что принято, а то, что есть на самом деле, – опасных, могущественных, практически безмозглых созданий, начинённых дурными привычками и злой волей. (Кстати, точный портрет карабасов. – Н.М.). Боится кладбищ и ночного леса, потому что твёрдо знает: зло существует»183.

Что же отвечал сам Сергей Бодров на это (из его интервью)184:

«Знаю, что Данилу часто упрекают в том, что он примитивен, прост, незамысловат… (выделено мной. – Н.М.). Ну, отчасти я с этим согласен. Но у меня на его счёт в мозгу возникает некая метафора: мне представляются люди в первобытном хаосе, которые сидят у костра в своей пещере и ничего ещё в жизни не понимают, кроме того, что им нужно питаться и размножаться. И вдруг один из них встаёт и произносит очень простые слова о том, что надо защищать своих, надо уважать женщин, надо защищать брата……Детство – самое важное и потрясающее время в жизни человека. И я стараюсь не забывать про то, каким был я, чего хотелось мне185.

…На авантюру я соглашаюсь легко, потому что это здорово, ярко. Всё остальное так… Не стоит усилий. Надо и в кино, и везде – не размышлять долго и бесплодно, а отрываться…»186.

Вывод – спонтанное сверхъестественное обаяние, образ активного нерефлексирующего героя, с постоянной отвязной улыбкой, гармоничность и какая-то поразительная убедительность во всём. Мы прощали ему реплики, в устах другого актёра звучавщие или ксенофобски или даже расистски: «Америка, тебе кирдык», про «черномазых гнид» и т.д.

Внешне простой и какой-то даже угловатый воин Данила Багров, почти как деревяшка Буратино. Ведь «брат» – он тоже вроде другой, иной, не такой, как мы. Но он – нам родной. Он – НАШ.

Разница всего лишь в небольшом «зазоре» в фамилии чеченского ветерана Багрова и выпускника МГУ искусствоведа Бодрова, написавшего диссертацию по заковыристой теме: «Архитектура в венецианской живописи Возрождения»187. Но сама личность артиста и его роли имеют странную взаимосвязь, они как бы взаимодополняют и перетекают одна в другую.

Но, на мой взгляд, наиболее точно роль Сергея Бодрова определил Денис Горелов: «Тут вошёл Некто, улыбнулся застенчиво, изрёк: «Я брата ищу», – и люди почуяли: Он. Русским мессией всегда был Буратино (здесь и далее курсив мой. – Н.М.), в трёх прудах топленный, всяким железом битый, азбуку на семечки сменявший, но знающий несуетную Правду о вторичности золота. Он не сыпал поговорками, как прочие, а отчего-то запоминалось его твердое: «Я слово своё – держу», «Здорово, бандиты», «Хотел бы свалить – свалил бы», «А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно»… Храня вечную память о деревянном мальчишке, дравшемся с миром за прожиточный минимум: куртку для папы Карло, улыбку встречной кумы Землянички и золотой ключик в сияющие двухтысячные, где не будет войны… И будет им счастье»188.

Как видим, Горелов достаточно точно подтверждает нашу точку зрения о поразительном соответствии киногероя и деревянного человечка из детской книги.

Анекдот, который появился после фильма и нравился самому Сергею Бодрову:

Сила не в деньгах. И даже не в правде. А в ньютонах!

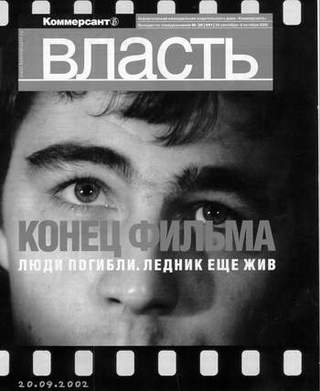

Первая биография Бодрова и заголовок посмертной публикации

Сам Сергей Бодров в своём сочинении на тему «Восемь событий, которые оказали на меня влияние, или Как я вырос хорошим человеком» написал, что «…дети очень много думают о жизни, но знают о ней очень мало. Поэтому в голове у них гораздо больше, чем они видят или могут спросить. То есть их внутренний мир гораздо больше и богаче внешнего»189.

Как видим, он очень уважительно относился к детям, не принижал значимость их личности.

Для нас гибель Высоцкого – ознаменовала уход кумира семидесятых. Десять лет спустя погиб Цой – кумир восьмидесятых. 20 сентября 2002 случилась трагедии в Кармадонском ущелье – ледник «Колка» унёс жизни членов съёмочной группы Сергея Бодрова во главе с ним самим.

Так кончился для нас уже ХХ век. Мы остались без нашего БРАТА!

Осиротели мы без тебя, братулёк.

Эх, братулёчек…