- •1.Задачи курса:

- •1. Проблема питания и производства продовольствия

- •2. Проблема рационального использования природных ресурсов и охраны

- •1. Геологическая эволюция (5-4 млрд.Лет назад)

- •1. Особенности ферментативных реакций:

- •5. Химические в-ва клеток

- •6. Химические элементы

- •7. Биологически важные молекулы клеток, их строение ,св-ва и функции

- •8. Строение, свойства и функции липидов.

- •9. Углеводы:

- •4. Регуляция активности генов.

- •13. Уровни организации живых организмов.

- •14.Вирусы,строение,свойства,размножение

- •15. Основные положения и этапы развития клеточной теории строения живых организмов

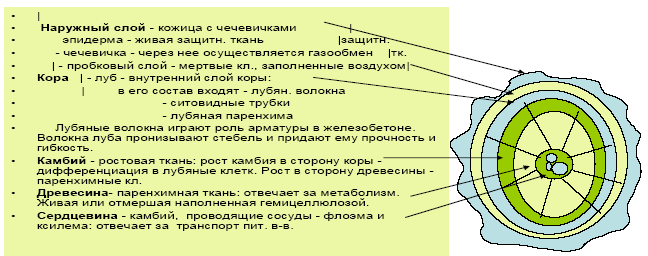

- •Строение прокариотической (бактериальной) клетки.

- •Форма: Шарообразные Палочковидные Извитые

- •Основные органеллы:

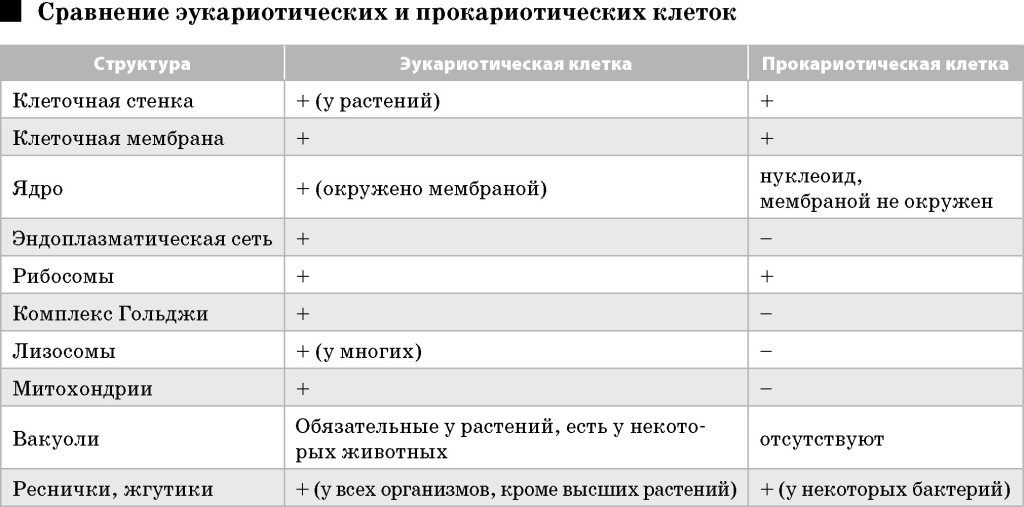

- •Строение эукариотической клетки

- •18.Основное отличие животных и растительных клеток

- •Кратко отличие клеток растений от клеток животных

- •Общая характеристика клеточного дыхания и его значение.

- •Углеводы.

- •Способы дыхания:

- •А) аэробное дыхание

- •Дыхательным коэффициентом

- •Стадии дыхания:

- •Гликолиз

- •Дыхательн.Цепь

- •Гликолиз.

- •Спиртовое брожение:

- •22. Характеристика стадий аэробного дыхания клеток: гликолиз, цикл трикарбоновых кислот, дыхательная цепь переноса электронов.

- •24. Жизнедеятельность клеток. Питание. Типы и способы питания клеток. Основные питательные вещества.

- •26. Митоз и его значение. Митотический цикл клеток и его периоды.

- •3) Образование многоклеточных орг-мов.

- •Вопрос 31

- •Вопрос 32

- •Вопрос 33

- •Вопрос 34

- •Вопрос 35

- •Вопрос 36

- •37. Состав крови. Характеристика форменных элементов крови. Строение и функции эритроцитов. Роль гемоглобина в дыхании.

- •38. Состав плазмы и сыворотки крови. Основные биохимические показатели крови.

- •39. Характеристика мышечной ткани. Виды мышечной ткани. Актино-миозиновый комплекс и механизмы его функционирования.

- •40. Нервная ткань. Нейроны, нейроглия. Синапсы. Нейромедиаторы. Нейротропные вещества.

- •41. Онтогенетический уровень организации и функции живых организмов. Сравнительный анализ систем органов животных и растений.

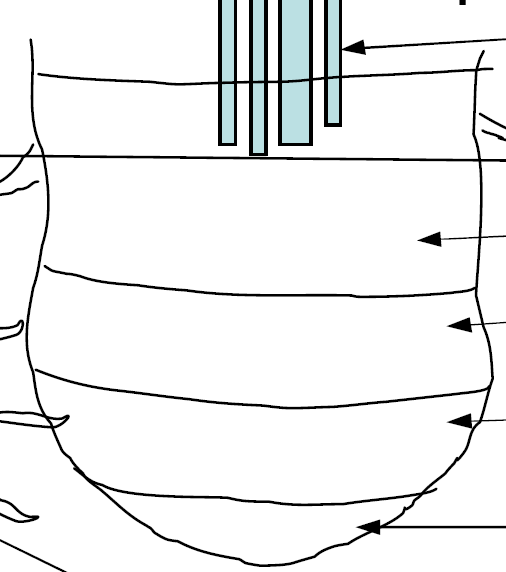

- •42. Характеристика систем органов и функций высших растений. Корень, стебель, лист, их строение и функции.

- •43. Генеративные органы растений (цветок, плод, семя), их строение и функции.

- •Вопрос 44. Органическое и минеральное питание растений. Фотосинтез и его значение, газо- и влагообмен растений.

- •Вопрос 45. Виды размножения цветковых растений. Вегетативное и половое размножение.

- •Вопрос 46. Характеристика системы органов млекопитающих и их основных функций.

- •47. Дыхательная система млекопитающих. Внутренний и внешний газообмен.

- •2. Носоглотка

- •4. Трахея

- •5. Бронхи

- •48. Пищеварительная система млекопитающих. Питательные вещества и пищеварительные ферменты. Теории питания.

- •49. Половое и бесполое размножение организмов и их характеристика. Оплодотворение. Эмбриогенез.

- •50. Иммунная система млекопитающих. Типы иммунитета. Клонально-селекционная теория иммунитета.

- •2. Передний мозг

- •3. Лимбическая система мозга

- •4. Большие полушария

- •1. Анализ ощущений

- •2. Осуществляют внд.

- •3. Интегральную активность мозга, связь с вну и вне средой, адаптацию иповедение

- •2. Типы нс

- •3. Функции нс:

- •Симпатическая Парасимпатическая

- •5. Функции, выполняемые отделами нс:

- •1) Симпатическую 2) Парасимпатическую нс.

- •2. По времени у.Р. Должен предшествовать б.Р. И сопровождать его опред. Время

- •3. Для возникновения у.Р. Необходимо неоднократное повторение

- •7. У.Р. Зависят от 3 величин: силы возбуждения/торможения, устойчивость

- •2) Действия животных не ограничиваются только ответом на раздражитель, а

- •3) Действия животных основаны не только ответ на внешнее воздействие но и

- •10. Поведение

- •3. Основные постулаты рефлекторной теории:

- •1) В основе формиров. Функциональных систем - текущая потребность живых орг-мов

- •2) Функциональная система имеет однотипную организацию и включает однотипные

- •3) Формирование функц. Систем осуществляется путем след. Мех-мов:

- •5) Как следствие утрачивается действие закона физической силы применяемых

- •9) Предложена структурно- функциональная организация внд, включающая 3 уровня:

- •62. Популяционно-видовой уровень организации живых организмов. Виды, популяции и основные закономерности их роста и развития.

- •63. Основные положения эволюционной теории Дарвина. Современные представления об эволюционной теории развития органического мира. Адаптация и эволюция.

- •64. Основные закономерности эволюции биологических систем. Движущие силы эволюции.

- •Генотипическая изменчивость

- •Геномные мутации

- •65. Главные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Биогенетический закон развития. Биологический прогресс и биологический регресс.

- •Общая дегенерация, или катагенез

- •Идиоадаптации, или аллогенез

- •66. Основные результаты эволюции. Происхождение человека. Влияние человека на эволюцию живых организмов.

- •67. Макро- и микроэволюция органического мира. Законы наследственности и изменчивости организмов.

- •69. Многообразие животного и растительного мира. Взаимосвязь и взаимоотношения между живыми организмами и окружающей средой. Биологический метод анализа состояния окружающей среды.

- •74. Органы чувств человека и их значение

- •4. Задачи бэ:

- •78. Головной мозг и его отделы. Строение и функции головного мозга.

- •1. Ствол мозга

- •2. Передний мозг

- •3. Лимбическая система мозга

- •4. Большие полушария

- •1. Анализ ощущений

- •2. Осуществляют внд.

- •3. Интегральную активность мозга, связь с вну и вне средой, адаптацию и поведение

- •79.Память, ее виды и механизмы запоминания.

- •80. Поведение, биоритмы и их виды.

- •81. Понятие о психологии и психических функциях человека.

Центральная вакуоль-как осмотический регулятор и

запасающий орган - +

заменяет лизосомы и аппарат Гольджи (пищеварение, выделение)

у животных - малые, много: пищеварительная, сократительная,фагоцитарные

Центриоли + -

Плазмодесмы - +

(соединяют все клетки)

Клетка животных |

Клетка растений |

|

|

Клеточная стенка: |

отсутствует |

есть (формируется из целлюлозы) |

|

Форма: |

круглая (неправильной формы) |

прямоугольная (фиксированная форма) |

|

Вакуоли: |

одна или несколько мелких вакуолей (намного меньше, чем у клеток растений) |

Одна большая центральная вакуоль, занимают 90% от объема клетки. |

|

Центриоли: |

присутствуют во всех клетках животных |

присутствуют только у низших растений. |

|

Хлоропласты: |

У клеток животных нет хлоропластов |

У клеток растений хлоропласты есть для производства собственных питательных веществ |

|

Цитоплазма: |

есть |

есть |

|

Эндоплазматическая сеть (гладкая и шероховатая): |

есть |

есть |

|

Рибосомы: |

есть |

есть |

|

Митохондрии: |

есть |

есть |

|

Пластиды: |

отсутствуют |

есть |

|

Аппарат Гольджи: |

есть |

есть |

|

Плазменные мембраны: |

только клеточные мембраны |

клеточная стенка и клеточные мембраны |

|

Микротрубочки / микрофиламенты: |

есть |

есть |

|

Жгутики: |

можно найти в некоторых клетках |

можно найти в некоторых клетках |

|

Лизосомы: |

лизосомы встречаются в цитоплазме |

лизосомы обычно не видны. |

|

Ядро: |

есть |

есть |

|

Реснички: |

есть |

очень редко |

|

Кратко отличие клеток растений от клеток животных

У растительных клеток есть хлоропласты для фотосинтеза, а у животных клеток нет хлоропластов.

Еще одно различие между клетками растений и животных - клетки животных круглые в то время как растительные клетки имеют прямоугольную форму.

Кроме того, у всех животных клеток есть центриоли, в то время как лишь у некоторых низших форм растений есть центриоли в клетках.

У животных клеток одна или несколько мелких вакуолей, в то время как у растительных клеток одна большая центральная вакуоль, которая может занимать до 90% от объема клетки.

В клетках растений, вакуоль выполняет функции хранения воды и поддержания упругости клетки. Функции вакуоли в клетках животных: хранения воды, ионов и отходов.

19.

Микроорганизмы - это организмы, невидимые невооруженным глазом из-за их незначительных размеров. Этот критерий - единственный, который их объединяет. В остальном мир микроорганизмов еще более разнообразен, чем мир макроорганизмов. Отличительный признак микроорганизмов - крайне малые размеры отдельной особи.

Диаметр б. бактерий не превышает 0,001 мм. В микробиологии пользуются единицей измерения - микрон, 1 мкм = 10-3 мм). Детали структуры микроорганизмов измеряют в нанометрах (1 нм = 10-3 мкм = 10-6 мм).

Благодаря небольшим размерам микроорганизмы легко перемещаются с током воздуха, по воде. Быстро распространяются.

Одной из важнейших свойств микроорганизмов является их способностью к размножению. Возможности м/организмов к быстрому размножению намного превосходят животных и растения. Некоторые бактерии могут делится каждые 8-10 мин. Так из одной клетки массой 2,5· 10-12 гр. за 2-4 сутки в благоприятных условиях могла бы образоваться биомасса порядка 1010 тонн.

Другой отличительной характеристикой м/организмов является разнообразие их физиологических и биохимических свойств .

Некоторые м/организмы могут расти в экстремальных условиях. Значительное число м/организмов могут жить при температуре - 1960С (температура жидкого азота). Другие виды м/организмов- термофильные м/организмы, рост которых наблюдается при 800С и выше.

Многие микроорганизмы устойчивы к высокому гидростатическому давлению (в глубинах морей и океанов; месторождениях нефти). Также многие м/организмы сохраняют жизнедеятельность в условиях глубокого вакуума. Некоторые м/организмы выдерживают высокие дозы ультрафиолетовой или ионизирующей радиации.

Согласно современной систематике, микроорганизмы относятся к трем царствам:

Vira - к ним относятся вирусы;

Eucariotae - к ним относятся простейшие и грибы;

Procariotae - к ним относятся истинные бактерии, риккетсии, хламидии, микоплазмы, спирохеты, актиномицеты.

Номенклатура и классификация вирусов

1. Первый подход классификации - о источнику обнаружения. Но после обнаружения вирусов у всех орг-мов и наличии их полиморфности такой подход не оправдал себя.

2. Второй подход - по типу НК и морфологическим признакам.

В основе классификации вирусов лежит природа НК: ДНК и РНК.

Вирусы

Типы ДНК-содерж. РНК-содерж.

Семейства: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-цепоч.ДНК 1-цепочечн,РНК 2-цепоч.ДНК 2-цепоч.РНК

ДНК-вирусы:

1- поксвирусы (оспа)

2- герпесвирусы (герпес,лишай)

3- аденовирусы (насекомые)

4,5 онковирусы (парвовирусы (1ц-ДНК, паповавирусы(=папилома+полиома+вакуо- лизирующий вирус)

6-гепадновирусы (гепатит) РНК-вирусы:

1,2- миксовирусы (грипа)

3-7- арбовирусы (членистоногих), ретровирусы (онкогены)(1-2 ц,РНК) 8-10-рабдовирусы (бешенства, полимиелита)

Роды: Виды:

3._Биноминальная номенклатура: Родовое - видовое название

Особенность: 1) по традиции в номенклатуре вирусов сохранились буквенные и цифровые обозначения

2) в названии используются латинский и греческий язык

3) семейство - имеет окончание -idae род - имеет слово - virus

Семейства и роды пишутся с большой буквы, вид – с малой Пример: Reoviridae----Reovirus--- Reovirus h1&

4.. Критерии систематизации вирусов.

а) природа вирусов неоднозначна, поэтому вряд ли они образуют группу родственных ор- ганизмов, имеющих общее происхождение и общую эволюцию. Однако их тоже можно систе- матизировать по следующим критериям:

1) х-ка вирионов по химическому составу: ф/х св-вам и морфологии2) по репликации3)по генетическим взаимодействиям4) кругу хозяев5) патогенности6) географическому распространению7) способу передачи

8) антигенным св-вам.5. Криптограмма обозначения вирусов

В 1966 г. Гибсс с сотрудниками предложили кодированную запись свойств вирусов в виде криптограмм. Криптограмма состоит из 4 пар символов:

1) Тип НК/Число нитей:

РНК - R, ДНК - D, однонитевая -1, 2-х нитеевая -2. Пример: R/2, D/1 и т.д.

2) Молекулярный вес НК / % содержание НК в вирионе.

Если НК фрагментирована, состоит из нескольких частей, расположенных в 1 типе частиц, то все части обозначают значком суммы, если НК фрагментирована, состоит из нескольких час- тей, расположенных в нескольких типах частиц, то указывают М/состав для каждого типа час- тиц.

Пример: R2:Sum 13-18/16-30

3) Внешние очертания вириона/ очертания нуклеокапсида.

Форму обозначают буквами: S - сфера

E - продолговатая с // сторонами и незакругленными концами U - продолговатая с // сторонами и закругленными концами

X - комплексная структура

4) Хозяин / переносчик

A - актиномицеты B - бактерииF - грибыI - беспозвоночныеP - соровые растенияS - семенные растенияV - позвоночные животные Ve- переносчики неизвестныO - св-ва неизвестны ( в скобках - сомнительные данные) Пример: Криптограмма рода Retrovirus - R1:4/2:U/U:V,I,S/O

Однонитч. РНК содерж. вирус---молекулярная масса 4млн ДНК составляет 2% от массы ви- риона---наружные и внутренние очертания вытянутая форма с // сторонами и закругленными концами.

Основные отличия прокариот от эукариот состоят в том, что прокариоты не имеют:

морфологически оформленного ядра (нет ядерной мембраны и отсутствует ядрышко), его эквивалентом является нуклеоид, или генофор, представляющий собой замкнутую кольцевую двунитевую молекулу ДНК, прикрепленную в одной точке к цитоплазматической мембране; по аналогии с эукариотами эту молекулу называют хромосомной бактерией;

сетчатого аппарата Гольджи;

эндоплазматической сети;

митохондрий.

Имеется также ряд признаков или органелл, характерных для многих, но не для всех прокариот, которые позволяют отличать их от эукариотов:

многочисленные инвагинации цитоплазматической мембраны, которые называются мезосомы, они связаны с нуклеоидом и участвуют в делении клетки, спорообразовании, и дыхании бактериальной клетки;

специфический компонент клеточной стенки - муреин, по химической структуре - это пептидогликан (диаминопиеминовая кислота);

плазмиды - автономно реплицирующиеся кольцевидные молекулы двунитевой ДНК с меньшей, чем хромосома бактерий молекулярной массой. Они находятся наряду с нуклеоидом в цитоплазме, хотя могут быть и интегрированы в него, и несут наследственную информацию, не являющуюся жизненно необходимой для микробной клетки, но обеспечивающую ей те или иные селективные преимущества в окружающей среде. Наиболее известны плазмиды:

(F-плазмиды), обеспечивающие конъюгационный перенос между бактериями;

(R-плазмиды) - плазмиды лекарственной устойчивости, обеспечивающие циркуляцию среди бактерий генов, детерминирующих устойчивость к используемым для лечения различных заболеваний химиотерапевтическим средствам.

Также как для растений и животных, для названия микроорганизмов применяется бинарная номенклатура, - то есть родовое и видовое название, но если видовую принадлежность исследователям определить не удается и определена только принадлежность к роду, то употребляется термин "species". Чаще всего это имеет место при идентификации микроорганизмов имеющих нетрадиционные пищевые потребности или условия существования.

Название рода обычно или основано на морфологическом признаке соответствующего микроорганизма (например, Staphylococcus, Vibrio, Mycobacterium) либо являются производными от фамилии автора, который открыл или изучил данный возбудитель (например, Neisseria, Shigella, Escherichia, Rickettsia, Gardnerella).

Видовое название часто связано с наименованием основного вызываемого этим микроорганизмом заболевания (например, Vibrio cholerae - холеры, Shigella dysenteriae - дизентерии, Mycobacterium tuberculosis - туберкулеза) или с основным местом обитания (например, Escherihia coli - кишечная палочка).

Кроме того, в русскоязычной медицинской литературе возможно использование соответствующего русифицированного названия бактерий (например, вместо Staphylococcus epidermidis - эпидермальный стафилококк; Staphylococcus aureus - золотистый стафилококк и т. д.).

Царство прокариот включает в себя отдел цианобактерий и отдел эубактерий, который, в свою очередь, подразделяется на порядки:

собственно бактерии (отделы Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes, Mendosicutes);

актиномицетов;спирохет;риккетсий;хламидий.

Бактерии - это прокариотические, преимущественно одноклеточные микроорганизмы, которые могут также образовывать ассоциации (группы) сходных клеток, характеризующиеся клеточными, но не организменными сходствами.

Порядки подразделяются на группы. Основными таксономическими критериями, позволяющими отнести штаммы бактерий к той или иной группе, являются:

морфология микробных клеток (кокки, палочки, извитые);

отношение к окраске по Граму - тинкториальные свойства (грамположительные и грамотрицательные);

тип биологического окисления - аэробы, факультативные анаэробы, облигатные анаэробы;способность к спорообразованию.

Дальнейшая дифференциация групп на семейства, рода и виды, которые являются основной таксономической категорией, проводится на основании изучения биохимических свойств. Этот принцип положен в основу классификации бактерий, приведенной в специальных руководствах - определителях бактерий.

Вид является эволюционно сложившейся совокупностью особей, имеющих единый генотип, который в стандартных условиях проявляется сходными морфологическими, физиологическими, биохимическими признаками. Для патогенных бактерий определение "вид" дополняется способностью вызывать определенные нозологические формы заболеваний.

Существует внутривидовая дифференцировка бактерий на варианты:

по биологическим свойствам (биовары или биотипы);

по биохимической активности (ферментовары);

по антигенному строению (серовары или серотипы);

по чувствительности к бактериофагам (фаговары или фаготипы);

по устойчивости к антибиотикам (резистентовары).

20. АНАБОЛИЗМ – так называются все процессы создания новых веществ, клеток и тканей организма.

Примеры анаболизма: синтез в организме белков и гормонов, создание новых клеток, накопление жиров, создание новых мышечных волокон – это все анаболизм. То есть, совокупность всех процессов в организме при которых происходит создание любых новых веществ и тканей – называется анаболизм !

КАТАБОЛИЗМ – является противоположностью анаболизма. То есть, это расщепление сложных веществ на более простые, а так же распад старых частей клеток и тканей организма.

Возможно, вам кажется что катаболизм – это что-то плохое, потому что это разрушение… На самом деле это не так, ведь расщепление жиров и углеводов для получения энергии это тоже катаболизм, а без этой энергии организм существовать не может.

Более того, эта энергия может быть направлена на синтез нужных веществ, на создание клеток и обновление организма, то есть на анаболизм. Анаболизм и катаболизм взаимосвязаны между собой.

1. Виды транспорта в-в в клетки:

Различают следующие виды транспорта в-в в клетку:

1) пассивная диффузия:

2) облегченная диффузия с участием белков-переносчиков

3) активный перенос

4) движение через поры

5) пиноцитоз и фагоцитоз.

Избирательная проницаемость клеток характеризуется коэффициентом проницае- мости. Это есть величина, определяемая из закона Фика:

dm/dt = P*S*(Cкл. - С ср.)

Основной метод определения клеточной проницаемости - осмометрия. Осмос - это разновидность диффузии, но движется не в-во, а вода. Если в сосуд с избирательной мембраной поместить растворы различных в-в, то т.к. в-во не может проникнуть в среду, то туда проникает вода. Давление, которое нужно приложить к системе, что- бы не было движения воды называется осмотическим давлением. Его измеряют.

П*(Y-b)=конст.

Регистрируя изменение обьема в среде от времени указывает на характер проник- новения в-ва через мембрану и позволяет рассчитать Р.

В выделении продуктов могут участвовать как исходные транспортные систе- мы, так и механизмы выделения с помощью вакуолей.

1.1 Пассивная диффузия:

а) липолитических в-в - через липидный бислой в любом месте мембраны

б) полярных незаряженных молекул - переносятся хуже неполярных и только че- рез определенные места - поры или переносчики.

( С2 - С1)

Ф = Д* --------- = Р*(С2-С1)

х2 - х1

Р - коэффициент проницаемости. Эту величину можно оценить теоретически ес- ли знать коэффициент распределения в-ва в системе: оливковое масло(С2)/вода (С1) (К = С2/С1 ) и молекулярную массу в-ва -М,

Р = К/\/ М

или определить экспериментально при движении в-ва через мембрану.

в) полярные заряженные в-ва переносятся еще хуже. Для описания транспорта используется электрофихимический потенциал:

мi = RT*lnCi + Z*F*фi

Для системы из двух ячеек (или клетки) разделенных полупроницаемой мембра- ной в равновесии:

RT*lnC1 + Z*F*ф1 = RT*lnC2 + Z*F*ф2 или RT*ln(Ci/С2) = Z*F*(ф2 - ф1)

Разница потенциалов на мембране (ф2 - ф1)=100мв (как у клеток) обеспечивает накопление (+ ) ионов внутри клетки в 100 раз больше чем снаружи. Концентриро- вание происходит без затрат энергии метаболизма. Большинство молекул проникают через мембрану по такому механизму. Но каждый вид молекул - в своем месте, для этого они должны обладать опред. ф-х св-вами.

1.2. Облегченная диффузия:

С участием переносчиков, но без затрат энергии метаболизма, а за счет одно в-во--

- туда, другое --- обратно.

1. 3. Активный транспорт :

С участием переносчиков и затратами энергии метаболизма

1.4. Движение через поры (+), (0), (-) заряженные

1.5. Пиноцитоз, фагоцитоз:

Наиболее сложные формы транспорта, включающие:

- адсорбцию

- впячивание

- миграция

- растворение пузырька.

21

Общая характеристика клеточного дыхания и его значение.

Разногласие в понимании дыхания: физиологи понимают газообмен (потребл. О2 и выделения СО2). Различают: внешнее дыхание – газообмен в легких, внутренне дыхание = тканевое и клеточное дыхание. Биохимики под дыханием понимают окислительно-восстановительные процессы получения, преобразования, запасания и использования энергии в клетках.

Клеточное дыхание - есть процесс превращения органических соединений, сопровождающийся запасанием энергии в виде химической энергии АТФ и электрохимического потенциала мембраны клеток.

Субстратами для дыхания могут служить различные органические соединения, способные окисляться: углеводы, жиры, белки

Углеводы.

Большинство клеток используют только углеводы для дыхания. Так клетки головного мозга вообще не способны использовать для дыхания ничего другого кроме глюкозы. ПСХ непосредственно для дыхания не используются, они предварительно расщепляются до МСХ. ПСХ служат запасающими веществами, которые кл. используют в процессах дыхания. В растительных клетках запасается ПСХ-крахмал, в животных кл. - ПСХ гликоген.

Крахмал ( раст.)

-------- глюкоза Гликоген ( жив.)

Жиры.

Жиры являются первым резервом клеток и запускаются в дело при истощении запасов углеводов.

Белки.

Используются на дыхание после израсходования У и Ж, т.к. у них много других важных функций. Это наблюдается при длительном голодании.

Модификация структуры молекул связана с переводом их в более растворимую форму, способную проникать в клетки. Основным процессом модификации углеводов

является их фосфорилирование. Процесс модификации и расщепления органических субстратов до пировиноградной кислоты, протекающий в отсутствие О2 ( это не окислительно-восстановительный процесс) называется гликолизом.

Сам по себе процесс окисления связан с процессами переноса электрона от одних веществ к другим, при этом одни вещества окисляются - т.е. отдают Е, другие - восстанавливаются - т.е. принимают Е. В этой связи о процессе дыхания следует говорить, как об окислительно-восстановительном процессе.

Различие между этими процессами проявляется в эффективности дыхания.

Способы дыхания:

1) Аэробное дыхание, 2) Анаэробное дыхание.

В первом случае дыхание осуществляется в присутствии О2, во втором – без О2.

Акцепторами электронов выступают другие окислители (окислы азота, серы и т.д.).

Процесс дыхания это многостадийный процесс, в котором принимают участие ключевые ферменты метаболизма. Эффективность аэробного дыхания характеризуется: 1) Дыхательным коэффициентом = отнош.выдел. СО2/ Эффективность аэробного и анаэробного дыхания.

Уравнение:

А) аэробное дыхание

С6 Н12 О6 + 6 О2 + 38АДФ + 38Н3РО4 + 38НАД+ ---------6 СО2 + 6 Н2О + 38 АТФ + 38 НАДН + 38Н+

б) анаэробное дыхание (гликолиз):

/\Ж=-2880 кДж/моль

С6 Н12 О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 + 2НАД+ -----2С3Н4О3 + 2АТФ + 2НАД*Н + 2Н+ + 2Н2О

/\Ж= - 150 кДж/моль Дыхание характеризуется 2 количественными величинами:

эффективностью дыхания = кпд=полезн.УУ/общая УУ

Дыхательным коэффициентом

ДЫХАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАЗЫВАЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МОЛЕЙ ВЫДЕЛЕННОГО СО2 К ПОГЛОЩЕННОМУ КОЛИЧЕСТВУ О2.

Величина дыхательного коэффициента зависит от того сопряжены процессы окисления с синтезом или нет, а также от вида используемого субстрата. Поэтому изучение дыхат. уоэф. дает ценные сведения о дыхат. субстрате и направленности метаболизма.

Анаэробн.дых.------------- ДК>1

Аэробное дых. (У)-------- ДК=1

(Б)-------- ДК=0,9

(Ж)-------- ДК=0,7 (У\Синт.)-- ДК=0,3

Стадии дыхания:

Если в качестве субстрата дыхания используется глюкоза, то выделяют следующие стадии дыхания:

Гликолиз.

Цикл трикарбоновых кислот.

Дыхательная цепь переноса электронов – сопряжена с процессами окислительного фосфорилирования и образования АТФ в клетке.

Древние организмы – только гликолиз, позднее появился ЦТК и у новых м/о есть ДЦ переноса е, но она отличается от ДЦ эукариотов . У эукапиотов она длиннее, эффективные и отличие в цит-а (перенос не на О2, а на другие акцепторы е).

Суммарная реакция анаэробного дыхания:

Гликолиз

С6 Н12 О6 + 6 Н2О -------------------------- 6 СО2 + 12 Н2 + 4АТФ ЦТК

ЦТК + Дыхание

2С3Н4О3 + 6 Н2О + 8НАД+ + 2ФАД+---6 СО2 +8НАДН +2ФАДН + 2АТФ + 10Н+

Дыхательн.Цепь

12 Н2 + 6 О2 ------------------------------------ 12Н2О + 34АТФ

![]()

С6 Н12 О6 + 6О2 --------- 6 СО2 + 6 Н2О + 38АТФ

/\ G = - 2880 КДЖ/МОЛЬ - энергия, заключенная в глюкозе. Энергия, заключенная в АТФ = 30,6*38=1200 кдж/моль

Эффективность процесса = 1200/2880 *100= 45%.

Анаэробное дыхание включает 2 стадии:(в случае превращения глюкозы)

Гликолиз.

Окисление пировиноградной кислоты в отсутствие О2 до органических кислот ( молочной, масляной и др.) или спирта (брожение).

Гликолиз - центральный путь катаболизма глюкозы, в котором молекула глюкозы, состоящая из 6 С атомов расщепляется ферментативным путем в 10 последовательных реакциях до двух молекул пирувата ( 3С атомы). Это универсальный механизм для Ж, Р, М. Его окончательным продуктом является пируват. Он далее может превращаться по трем путям:

Суммарная реакция гликолиза:

С6 Н12 О6 ---------- 2С3 Н4 О3 + 4Н+ + 2АТФ

Окисление пировиноградной к-ты:

окисление до 2С (ацетил КоА) - ЦТК

восстановление до лактата в анаэр.усл.

декарбокс. и восстановл. до спирта.

Спиртовое брожение:

С6 Н12 О6 ---------- 2С2 Н5 ОН + 2 СО2 + 2АТФ

/\ G = - 210 КДЖ/МОЛЬ - энергия, освобожденная при распаде глюкозы до спирта ( спиртовое брожение).

Энергия, заключенная в АТФ = 30,6*2=60 кдж/моль Эффективность процесса = 60/210 *100= 29%.

Молочнокислое брожение:

С6 Н12 О6 ---------- 2СН3 СНОНСООН + 2АТФ

/\ G = - 150 кДж/МОЛЬ - энергия, освобожденная при распаде глюкозы до молочной к-ты.

Энергия, заключенная в АТФ = 30,6*2=60 кдж/моль Эффективность процесса = 60/150 *100= 40%.

Таким образом, сравнивая эффективность аэробного и анаэробного дыхания можно сказать, что аэробное дыхание энергетически более эффективное.

Общую схему аэробного дыхания можно представить рисунком:

Глюкоза

| 2 АТФ

Пировиноградная к-та

Ацетил КоА

ЦТК

Дыхательная цепь

2АТФ

34 АТФ

СО2 Н2О

Места протекания аэробного и анаэробного дыхания в клетке:

Аэробное Анаэробное

.Гликолиз цитоплазма цитоплазма

.ЦТК митохондрии - (матрикс)

.Дыхательная митохондрии

цепь (кристы) -

ЦТК.: Значение:

В цикле участвуют кислоты с 3 СООН группами: щавелевоуксусная (С4), лимонная, (С6) а-кетоглутаровая (С5).

ЦТК играет ключевую, универсальную роль в катаболизме Ж, Б, аминокислот, У, НК (крутится в одну сторону)

ЦТК – ключевой путь синтеза Ж,Б,У (крутится в другую сторону) В этом и заключается особый смысл ЦТК - давать в-ва для синтеза в-в, легко превращающихся в аминокислоты, белки, углеводы, НК.

В ЦТК образуется 2 моля АТФ/моль глюкозы )эреогетическая роль)

ЦТК – источник атомов Н для восстановления молекул

ЦТК сопряжен с дыхательной цепью и поставляет ей атомы Н. Здесь идет восстановление НАД(Ф)., а также протекают процессы субстратного фосфорилирования с образованием АТФ.

С6 Н12 О6 + 6Н2О -------------- 6CО2 + 4АТФ + 12Н2

( основной смысл ЦТК — производство протонов и электронов для дыхательной цепи, в частности для восстановления НАД и НАДФ).

22. Характеристика стадий аэробного дыхания клеток: гликолиз, цикл трикарбоновых кислот, дыхательная цепь переноса электронов.

Стадии дыхания:Если в качестве субстрата дыхания используется глюкоза, то выделяют следующие стадии дыхания:1) Гликолиз.2) Цикл трикарбоновых кислот.3) Дыхательная цепь переноса электронов – сопряжена с процессами окислительного фосфорилирования и образования АТФ в клетке.

Суммарная реакция анаэробного дыхания: ГЛИКОЛИЗ:С6Н12О6 + 6Н2О = 6СО2 + 12Н2 + 4АТФ

ЦТК:ЦТК + Дыхание:2С3Н4О3 + 6 Н2О + 8НАД + 2ФАД+=6 СО2 +8НАДН +2ФАДН + 2АТ

ДЫХАТЕЛЬН.ЦЕПЬ:12 Н2 + 6О2 =12Н2О + 34АТФ

_________________________________________________________________

С6 Н12 О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ /\ G = - 2880 КДЖ/МОЛЬ - энергия, заключенная в глюкозе.Энергия, заключенная в АТФ = 30,6*38=1200 кдж/мольЭффективность процесса = 1200/2880 *100= 45%.Анаэробное дыхание включает 2 стадии:(в случае превращения глюкозы)1. Гликолиз. 2. Окисление пировиноградной кислоты в отсутствие О2 до органических кислот (молочной, масляной и др.) или спирта (брожение).Гликолиз - центральный путь катаболизма глюкозы, в котором молекула глюкозы, состоящая из 6 С атомов расщепляется ферментативным путем в 10 последовательных реакциях до двух молекул пирувата ( 3С атомы). Это универсальный механизм для Ж, Р,М. Его окончательным продуктом является пируват. Он далее может превращаться по трем путям:Суммарная реакция гликолиза:С6 Н12 О6= 2С3 Н4О3 + 4Н+ + 2АТФ

Окисление пировиноградной к-ты: 1) окисление до 2С (ацетил КоА) – ЦТК;2) восстановление до лактата в анаэр.усл.;3) декарбокс. и восстановл. до спирта.

Спиртовое брожение:С6 Н12О6=- 2С2 Н5ОН + 2СО2 +2АТФ /\ G = - 210 КДЖ/МОЛЬ - энергия, освобожденная при распаде глюкозы до спирта ( спиртовое брожение). Энергия, заключенная в АТФ = 30,6*2=60 кдж/моль. Эффективность процесса = 60/210 *100= 29%.

Молочнокислое брожение:С6 Н12 О6 =2СН3 СНОНСООН + 2АТФ /\ G = - 150 кДж/МОЛЬ - энергия, освобожденная при распаде глюкозы до молочной к-ты. Энергия, заключенная в АТФ = 30,6*2=60 кдж/моль. Эффективность процесса = 60/150 *100= 40%.Таким образом, сравнивая эффективность аэробного и анаэробного дыхания можно сказать, что аэробное дыхание энергетически более эффективное.Места протекания аэробного дыхания1.Гликолиз -цитоплазма;2.ЦТК -митохондрии(матрикс);3.Дыхательная цепь- митохондрии(кристы).

23. Жизнедеятельность клеток. Рост и развитие клеток. Биосинтез белков в клетках.

Под жизненным циклом кл. понимают всю последовательность стадий развития клеток через которые они проходят от 1 поколения ко второму.Жизненный цикл одноклеточных организмов простой и укороченный.Жизненный цикл многоклеточных организмов - сложный и включает ряд стадий.

Жизненный цикл клеток

Одноклеточные : 1. Деление клетки (сопр. увелич. числа кл.)2. Рост клетки (увелич.массы и разм.кл.)3. Развитие клетки (смена стадий ж.кл.)(переход от кл.к споре и к 1.)4. Гибель клетки.

Многоклеточные: 1. Деление клетки2. Рост клетки3. Развитие клетки (переход от 1 стадии ко 2 и т.д. )4. Дифференциация кл. 5. Гибель кл.

Жизненный цикл называется потому, что каждая новая кл. повторяет путь , проделываемый предыдущей клеткой. Рост может быть (+) - когда анаболизм преобладает над катаболизмом и (-) – когда наоборот. Развитие - есть процесс реорганизации структуры и функции клеток. Он может быть тоже (+) - когда энтропия системы уменьшается и (-) - когда энтропия системы увеличивается. Последнее заканчивается гибелью особи. Различают рост и развитие одной кл. и популяции кл. в последнем случае говорят о фазах роста и понимают под ним не только увеличение массы, но и количества клеток.

В основе роста клеток лежат процессы биосинтеза компонентов клеток. Поскольку белки составляют основу органических веществ клеток, и биосинтез их осуществляется на основе матричного синтеза, они играют важную роль в процессах роста и размножения клеток.1. Основной постулат молекулярной биологии:

ДНК-м-РНК-р-РНК-Рибосома-Белок (матричный синтез) т-РНК Ядро-цитоплазма-рибосома-цитоплазма

Рибосомы собираются в ядрышке-выход их в цитоплазму или в эндоплазматическую сеть-синтез белков.

Биосинтез белков осуществляется по схеме:0. активация ДНК. 1. транскрипция –м-РНК .2. сборка рибосом.3. активация аминокислот – 2 стадии.4. образование пептидной связи(ориентация т-РНК на р-РНК, образование пептидной связи, сдвиг цепи).5. Окончание синтеза.6. Разборка рибосом.

В основе биосинтеза белков самосогласованная работа ядра, ядрышка, рибосом, ферментов. Биосинтез требует затрат энергии и времени (наиболее длительный (лимитирующий процесс роста и размножения)).

3. Стадии синтеза белков:3.1. Активация ДНК (ДНК из неактивного состояния переходит в развернутое---происходит связывание РНК-полимеразы с промотором-транскрипция инфо с нужного участка ДНК путем синтеза м-РНК (время жизни м-РНК = 2-3 мин у м/о (несколько копий) и дни у эукариот).Скорость транскрипции 1-10 триплетов/с. Ошибка транскрипции 10(-5) (у Е.коли). Скорость раскручивания нитей ДНК=100000 об/мин.3.2. Образование рибосомного комплекса:р-РНК + рибосома-рибосома-р-РНК (в комплексе: 2 центра – Р – белковый центр, А- аминокислотный центр. 3.3. Активация аминокислот с помощью синтетаз: они катализируют связывание а-т с т-РНК(

а) АТФ + а-та -аминоациладенилат(ААА) + ФФ

б) ААА + т-РНК-АА-т-РНК + АМФ

Мг2+

А-та + АТФ + т-РНК=АА-т-РНК + АМФ + 2Ф /\Ж=-29,2 кДж/моль

Аминоацил-т-РНК-синтетаза

3.4. Синтеза белка (начинается с 5-РН конца м-РНК)( размещение в Р-центре рибосом стартового кодона р-РНК (АУГ) (стартовый кодоны кодируют начала синтеза белка),связывание мет-т-РНК (эукариоты) или формил-мет-т-РНК (м/о) с Р-центром рибосом для начала трансляции размещение в А-центре рибосом комплементарной АА-т-РНК, сшивание мет с текущей аминокислотой с помощью пептидилтрасферазы, перенос цепи на А-центр с помощью пептидилтранслоказы, сдвиг рибосомы по РНК на кодон и перенос цепи в Р-центр. Освобождается А-центр рибосомы для следующей АА-т-РНК,Процесс продолжается до тех пор, пока не встречается кодоны терминации УАГ, УАА, УГА. Тогда синтез белков обрывается и пептидная цепь отрывается от рибосомы и осуществляется самосборка 2, 3 структуры белка.3.5. Разборка рибосом. Уничтожение копии и-РНК.Для устранения влияния старых копий на процессы регуляции они подвергаются разрушению, а их компоненты используются для синтеза новых матриц.

24. Жизнедеятельность клеток. Питание. Типы и способы питания клеток. Основные питательные вещества.

Все клетки потребляют пищу как источник вещества и энергии для своего существования. Этот процесс приобретения энергии и вещества называется питанием. Среди всех источников питания важную роль играет углерод. Поэтому все живые организмы классифицируются по типу питания на основе использования С. Хотя энергия существует в различных формах живые организмы используют 2 типа: световую и энергию химических связей.

Классификация типов питания организмов: по типу энергии( фототрофы, хемотрофы), по типу получения С ( автотрофы(фотоавтотрофы, хемоавтотрофы), гетеротрофы (фотогетеротрофы, хемогетеротрофы)), по типу получения Н (органотрофы( фотоорганотрофы, хемоорганотрофы), литотрофы (фотолитотрофы, хемолитотрофы).

Все автотрофные и гетеротрофные организмы связаны между собой. Важный принцип: Хемоавтотрофы целиком зависят от фотоавтотрофов, а те в свою очередь полностью зависят от неорг.в-в производимых хемотрофами.

Организмы, синтезирующие необходимые для них питательные вещества, называются автотрофными («самопитающимися»).В отличие от автотрофов гетеротрофные организмы неспособны синтезировать питательные вещества из неорганических соединений. Гетеротрофы вынуждены поэтому либо жить за счет автотрофов, либо питаться разлагающимися остатками.

Способы получения пищи, т. е. способы питания микроорганизмов, отличаются большим разнообразием. Различают три основных способа питания: голофитное, сапрозойное, голозойное.

Голофитное питание (от греч. «голо» - целиком, «фит» - растение) совершается по типу фотосинтеза растений. Такое питание присуще только автотрофам. Среди микроорганизмов этот способ свойствен водорослям, окрашенным формам жгутиковых и некоторым бактериям.

Гетеротрофные микроорганизмы питаются либо твердыми пищевыми частицами, либо поглощают растворенные органические вещества.

Голозойное питания предопределяет развитие у микроорганизмов специальных органоидов для переваривания пищи, а у некоторых - и для ее захвата. Например, неокрашенные жгутиковые и ресничные инфузории имеют ротовое отверстие, к которому пища подгоняется соответственно жгутиками или ресничками.

25.Под жизненным циклом кл. понимают всю последовательность стадий развития клеток через которые они проходят от 1 поколения ко второму.Жизненный цикл одноклеточных организмов простой и укороченный.Жизненный цикл многоклеточных организмов - сложный и включает ряд стадий.

Жизненный цикл клеток

Одноклеточные : 1. Деление клетки (сопр. увелич. числа кл.)2. Рост клетки (увелич.массы и разм.кл.)3. Развитие клетки (смена стадий ж.кл.)(переход от кл.к споре и к 1.)4. Гибель клетки.

Многоклеточные: 1. Деление клетки2. Рост клетки3. Развитие клетки (переход от 1 стадии ко 2 и т.д. )4. Дифференциация кл. 5. Гибель кл.

Жизненный цикл называется потому, что каждая новая кл. повторяет путь , проделываемый предыдущей клеткой.

Фазы роста популяции клеток.Динамика популяции ( совокупности кл. одного вида, занимающего определенную область и существующие в настоящее время) характеризуется:1) численностью кл. 2) скоростью роста. 3)скоростью гибели.

Стадии развития популяции клеток

Различают 8 стадий развития популяции клеток: - по Стефансону.

1) стац.фаза=лаг фаза2) ускорения размножения3) лог фаза = фаза логарифмического роста4) фаза замедления роста5) стационарная фаза6) фаза ускорения гибели7) фаза логарифмической гибели8) фаза замедления гибели

Бактериальный рост в процессе batch культивирования описывается хорошо известной сигмоидной кривой.

Основные параметры сигмоидной кривой:

- m(max)

- t(lag)

- Xo

- X(max)

Типы размножения клеток: размножение является одним из ключевых признаков живых систем, благодаря которому жизнь на Земле не прекращается. Суть процесса размножения - в передаче генетической информации потомкам. Все многообразие процессов размножения можно свести к 3 основным типам: бесполое, половое и смешанное.

26. Митоз и его значение. Митотический цикл клеток и его периоды.

Жизненный цикл кл. - это совокупность процессов появления, развития и гибели кл. Процесс размножения соматических кл. называется митозом.

Биологическое значение митоза:

1) генетическая стабильность соматических клеток

2) рост кл.

3) регенерация утраченных тканей.

В течение митотического цикла клетка проходит ряд фаз, в которых чувствительность к различным воздействиям значительно меняется. Клеточный цикл в соответствии с современной моделью делится на следующих четыре периода: период митоза или фаза «М»; период «S» (период синтеза), в котором происходит синтез ДНК, РНК и белка; период G1 (от «gap»-интервал) между М и S, или период покоя клетки, и период G2 между S и М (премитотический период).

Продолжительность фазы S обычно составляет около 6-8 часов. Те воздействия, которые обладают способностью вмешиваться в синтез ДНК, оказывают повреждающее действие в этот период. В конечном итоге митоз может не наступить или могут возникнуть генетические дефекты, нарушающие жизнеспособность клетки.

Продолжительность фазы G2 в среднем 0,5-1,5 часа. Синтез РНК и белка продолжается в этой фазе, что, как видно, необходимо для обеспечения клетки энергией во время митоза. Длительность митоза (фаза М) определяется для тканей млекопитающих в пределах 0,5-2,5 часа. В течение фазы М синтез белка находится на низком уровне, а синтез РНК ограничен ранней профазой и поздней гелофазой. Фаза G1 является главной переменной в длительности клеточного цикла.

27. Тип деления при котором образуются половые кл. называется мейозом. В отличие от митоза при котором сохраняется число хромосом, здесь оно уменьшается в 2 раза. Процесс мейоза условно разбивают на ряд стадий: мейоз-1, мейоз-2. Удвоение НК происходит только при мейозе-1.

Стадии мейоза

Первое деление мейоза (редукционное) приводит к образованию из диплоидных клеток гаплоидных. В профазу I, как и в митозе, происходит спирализация хромосом. Одновременно гомологичные хромосомы сближаются своими одинаковыми участками (конъюгируют), образуя биваленты. Перед вступлением в мейоз каждая хромосома имеет удвоенный генетический материал и состоит из двух хроматид, поэтому бивалента содержит 4 нити ДНК. В процессе дальнейшей спирализации может происходить кроссинговер – перекрест гомологичных хромосом, сопровождающийся обменом соответствующими участками между их хроматидами. В метафазе I завершается формирование веретена деления, нити которого прикрепляются к центромерам хромосом, объединенных в биваленты таким образом, что от каждой центромеры идет только одна нить к одному из полюсов клетки. В анафазе I хромосомы расходятся к полюсам клетки, при этом у каждого полюса оказывается гаплоидный набор хромосом, состоящий их двух хроматид. В телофазе I восстанавливается ядерная оболочка, после чего материнская клетка делится на две дочерние.

Второе деление мейоза начинается сразу после первого и сходно с митозом, однако вступающие в него клетки несут гаплоидный набор хромосом. Профаза II по времени очень короткая. За ней наступает метафаза II, при этом хромосомы располагаются в экваториальной плоскости, образуется веретено деления. В анафазе II происходит разделение центромер, и каждая хроматида становится самостоятельной хромосомой. Отделившиеся друг от друга дочерние хромосомы направляются к полюсам деления. В тело-фазе II происходит деление клеток, в котором из двух гаплоидных клеток образуется 4 дочерние гаплоидные клетки.

Таким образом, в результате мейоза из одной диплоидной клетки образуются четыре клетки с гаплоидным набором хромосом.

Особенностью мейоза является следующее:

1) конъюгация и кроссинговер хроматид после их удвоения (генетическая изменчивость).

2) случайное располож. бивалентов в метафазе 1 и 2, в результате разные комбинации попадут в кл.(комбинаторная изменчивость).

Биологическое значение мейоза:

1. Половое размножение.

2. Генетическая изменчивость.

Гаметогенез – образование мужских половых клеток

Сперматогенез – формирование женских половых клеток.

Период формирования

Формирование характерно только, для сперматогенеза и состоит в образовании сперматозоида. Сущность образования сперматозоида заключается в приобретении клетками определенной формы и размеров, соответствующих их специфической функции. Функция сперматозоидов состоит в доставке в яйцеклетку генетической информации и стимуляции ее развития. В связи с этим после завершения мейоза половая клетка подвергается и глубокой перестройке.

Процессы сперматогенеза и овогенеза в принципе сходны, но между ними имеются и различия. В результате сперматогенеза образуется четыре сперматозоида, а овогенез завершается образованием одной яйцеклетки. Это обусловлено тем, что при первом и втором делениях созревания яйцеклетки не делятся пополам, а отделяют маленькие направительные, или редукционные, тельца.

28. Одноклеточные организмы, вроде бактерий и простейших, столь успешно адаптировались к разнообразным условиям среды, что составляют более половины всей биомассы Земли. В отличие от высших животных многие из этих одноклеточных способны синтезировать все необходимые им вещества из нескольких простых соединений, причем некоторые из них делятся чаше, чем раз в час. Эволюция крупных многоклеточных организмов связана со способностью эукариотических клеток по-разному экспрессировать наследственную информацию, а также с умением этих клеток функционировать сообща. Одним из наиболее ранних этапов на пути к многоклеточности было появление эпителия, в котором клетки соединены в слои, отделяющие внутреннюю среду организма от внешнего окружения. Первыми примитивными типами дифференцированных клеток должны были быть наряду с эпителиальными клетками нервные клетки, мышечные клетки и клетки соединительной ткани. Все эти типы клеток можно найти даже у очень примитивных современных животных.Роль ядра, цитоплазмы и внешней среды в дифференциации клеток.Одной из проблем дифференциации кл. является вопрос о механизме. Главным фактором роста кл. является их деление, которое осуществляется митозом, при этом образуются полностью идентичные клетки с одинаковой структурой и функцией. Тогда каким образом многоклеточному орг-му удается получить разные кл. Структура и функции кл. определяются активностью генов и если клетки различаются, то различается активность их генов. Этого можно достигнуть двумя способами:1) потерей части генов.2) специальным вкл./выкл. генов.Опыты, проведенные Стьюардом на растительных кл. и Герденом на животных кл. показали, что работает второй механизм.Опыт Гердена на яйцеклетке: После оплодотворения яйцеклетку разрушают УФ и пересаживают на ее место яйцеклетку из кишечника этой же лягушки. В результате развивается взрослая особь из соматической клетки. Это показывает, что в соматической кл. есть есть полный набор генетической информации. Если ядро содержит полную информацию, то дифференциация кл. обусловлена не им, а цитоплазмой. опыты Шлемана и Менгельда с пересадкой цитоплазмы амеб показали, что в цитоплазме есть химические в-ва, способные вызывать дифференциацию ядра. Они предложили мех-м эмбриональной индукции. Они указывают на существование организатора в дифференциирующейся кл., который управляет процессом дифференцировки. Кроме пересадки они еще провели помещение части цитоплазмы на агар., полагая, что это в-во диффундирует в агар, а затем помещая на этот агар другие кл. наблюдали у них развитие процесса дифференциации. Химическая природа организатора еще не определена. Пол и Гилмур полагают, что это гистоновые белки, которые находятся в хромосомах и могут блокировать или разблокировать гены. Дифференцировка кл. связана с различным взаимодействием 3-х факторов:1) ядро, 2) цитоплазма, 3) окруж.среда. Ядро - хранилище информации.Цитоплазма - исполнитель Внешн.среда - регулятор.

29. Саморегуляция, как основной закон жизнедеятельности клеток. Уровни управления в клетке и их характеристика.

Для характеристики процессов жизнедеятельности необходимо рассмотрение процессов обмена:-в-ва, -энергии, -информации.

Особенность современного этапа изучения управления в клетке основана на использовании кибернетического подхода к живым системам. Кибернетика - наука управления в неживых системах. Впервые название ей дал американец Винер в 1948 г. В настоящее время от нее отпочковалась биокибернетика, которая изучает управление и самоуправление биологических системах. Управление - процесс приведения величины извне к заданному параметру. Самоуправление - регуляция параметров, осуществляемая самим объектом.

Биокибернетика установила ряд основных закономерностей управления в таких сложных системах. Каковы они?

1. Управление - есть процесс организации, упорядочивания, это антипод дезорганизации. Общим свойством всех процессов управления, независимо от типов системы является антиэнтропийная направленность.

2. Самоуправление осуществляется не во всех системах, а только в высокоорганизованных, динамических системах, способных переходить с 1 уровня на другой, при наличии причинно-следственных связей.

3. Все процессы управления характеризуются точной количественной мерой - величиной уменьшения энтропии (как меры беспорядка). Установление такой количественной величины позволяет организовать хранение, преобразование и передачу информации.

4. Источником управления является информация. Под информацией понимают сведения об объекте, объективно существующие независимо от того знаем мы их или нет. Инфо - нематериальная субстанция (в традиционном понимании), которая определяет строение, динамику функционирования и взаимодействия материальных объектов. Поле - первичный источник, носитель и приемник инфо. Информация передается в виде физических сигналов. Если величина этих сигналов больше порога обнаружения и меньше величины, достаточной для разрушения биообъекта, то это сигнал является информационным. как правило величина информационного сигнала энергетически очень малая, а действие - большое, за счет усиления в процессах, которыми этот сигнал управляет.

5. Информация характеризуется 2 параметрами: величиной и ценностью. Величина информации измеряется мерой, связанной с энтропией и определяется ф-лой: Для системы, содержащей n элементов сложность системы (или максимальная степень неупорядоченности) характеризуется величиной:

Уровни управления в клетке

Мембранный: изменение проницаемости мембран, активация пермеаз, изменение размера пор, изменение состава липидов, изменение мембр. потенциала.

Ядерно-геномный: индукция генов, репрессия генов.

Цитоплазматический: регуляция движения потоков ионов и молекул, переход золь-гель, регуляция энергетического запаса клеток.

Молекулярный: ингибирование, активация, катаболич. регуляция синтеза ф-т.

30.

Виды взаимоотношения между клетками

На основе клеточных взаимодействий одного и разных видов возникло все многообразие животного и растительного мира и продолжается его эволюция. В этой связи взаимоотношения между клетками представляют важный интерес.

Вопросами взаимоотношения организмов (включая одноклеточные формы) между собой и окружающей средой занимается биоэкология.

Изучение распространения клеток в окружающей среде показывает, что они могут находиться в ней:

равномерно распределенными в пространстве (рис.1)

случайно распределенными (рис.2)

группами. (рис.3)

Чаще всего в природе организмы располагаются группами, так легче выживать, защищаться.

Такое поведение характерно и для более высоких уровней биообьектов. Оно связано с характером взаимоотношения между ними. Различают 3 основных типа взаимоотношений между организмами:

а) антагонизм: такое взаимоотношение, при котором биообьекты борются между сообой за источники питания и дыхания. Основным оружием борьбы являются химические в-ва - антибиотики, с помощью которых одни клетки подавляют метаболизм других клеток.

Такое взаимоотношение приводит к равномерному распределение клеток в пространстве, при этом они находятся на максимально удаленном растоянии.

б ) безразличное отношение: когда источники питания и дыхания у организмов

разные, а вырабатываемые ими продукты жизнедеятельности не вредны друг для друга.

При таком взаимоотношении клетки случайным образом расположены в пространстве. Это наблюдается при посевах на чашках Петри: колонии расположены на ней случайно.

в) симбиоз: такое отношение, при котором организмы помогают друг другу в питании и выживании.

В этом случае биообьекты располагаются группами.

О взаимоотношении микроорганизмов можно судить по скорости их роста в присутствии друг друга. Если м1 - скорость роста в отсутствии других кл., а м2 - в присутствии, то:

м2/м1 < 1 - антагонизм

м2=м1=1 - безразличное отношение

м2/м1 >1 - симбиоз.

Все эти типы взаимоотношений имеют свои границы, при увеличении численности даже симбиотических особей или особей одного вида или истощении источников питания и дыхания эти взаимоотношения сменяются на антагонизм. Поэтому имеет смысл говорить о жизненном пространстве биообьектов.

Различают внутривидовые и межвидовые взаимоотношения.

Межвидовые: хищник-жертва, хозяин-паразит.

Внутривидовые: конкуренция

Динамика популяции ( совокупности кл. одного вида, занимающего определенную область и существующие в настоящее время) характеризуется:

численностью кл.

скоростью роста

скоростью гибели

Для характеристики популяции используют 2 вида зависимостей:

кривые выживаемости (рис.4)

Они характеризуют изменение числа особей от их возраста. Для бактерий невозможно определить возраст ( т.к. они идентичны), либо в случае грибов невозможно разграничить клетки, т.к. они находятся в виде мицелия ( в этом случае используется не число кл., а масса живых кл. к какому-то времени.

кривые роста (рис.5)

Основные уравнения:

безграничный рост: Ограниченнный рост:

dN/dt = м*К dN/dt = м*(К^)/К

где К - максимальная численность организмов

Ассоциация и дифференциация

ассоциация клеток (дрожжи и др. одноклеточные, размножающиеся почкованием. У этих обьектов кл. недифференциированы, одинаковы. Ассоциация кл. помогает им успешнее бороться с др. орг-мами-больше защитн.в-в вырабатывается-больше область пр-ва и пит.в-в. Это еще не многоклеточные орг-мы.

дифференциация кл.

Симбиотические кл. ассоциируют. Дальнейшим этапом их развития является дифференциация в этом симбионте для выполнения специализированных функций. Такие системы дифференциированных клеток приобретают возможность быстрее выполнять определенную ф-цию, чем обычная кл.(вкусовые рецепторы - поиск пит.в-в у них быстрее, зн. лучше выживут.

Дифференировка кл. наступает на определенной стадии жизненного цикла клеток:

Постсинтет. ст. --- Фаза покоя(2)

Синтет.ст. | | Дифференцировка

L---------

Предсинтет.ст. --- Фаза покоя (1)

Дифференцировка –

3) Образование многоклеточных орг-мов.

Получение возможности наследственно закрепить возникшие полезные приспособления (взаимоотношения кл. др. к другу). Такие структуры получили возможность дальнейшего эволюционирования и захвата новых ниш.

следующая стадия - обьединение кл. в ткани

тканей в органы

органы - в систему органов

система органов - организм.

Вопрос 31

Растительные ткани |

|||

Ткань |

Где располагается |

Особенности строения клеток |

Значение |

Образовательная |

Верхушка стеблей кончики корней, камбий, рана |

Мелкие делящиеся клетки без вакуолей |

Рост растения |

Покровная |

Эпидермис(кожица) Пробка кора |

Живые и мертвые клетки с толстым и прочными оболочками, плотно прилегающие друг к другу |

Защита от неблагоприятных воздействий |

Механическая |

Луб, древесина |

Толстые одревесневшие оболочки |

Опора органам растения |

Проводящая |

Сосуды древесины, ситовидные трубки луба |

Ситовидные трубки |

Распределение веществ |

Основная |

Мякоть листа, сердцевина стебля, Корень |

Хлоропласты в клетках |

Образование и накопление питательных веществ |

Выделительная |

Нектарники, Железы |

|

Выделение эфирных масел, Воды, нектара. |

Животные ткани |

|||

Эпителиальные |

Образуют покровы тела и большинство желез, выстилают полоски внутренних органов и сосудов |

Клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало (практически отсутствует) |

Защита, секреция |

Соединительные |

Образуют скелет (кости, хрящи),связки И сухожилия, жировые прослойки, оболочки внутренних органов и сосудов, кровь |

Клетки располагаются рыхло, межклеточного вещества много (плотное, рыхлое, жидкое) |

Опора, защита, поддержание формы тел, терморегуляция, Запасание питательных веществ |

Мышечные |

Гладкая ткань: образует стенки внутренних органов и сосудов, образует мышцы |

Гладкая ткань клетки: одноядерные, веретеновидные, сокращаются медленно, долго остаются в сокращенном состоянии Поперечнополосатая: многоядерные, сокращаются медленно |

Движение тела и его частей, защита, сокращение различных органов |

Нервная |

Образует головной и спинной мозг, нервы и нервные узлы |

|

Согласованная работа всех органов, связь с внешней средой, регуляторная |

|

|

|

|

Вопрос 32

Ткани - группы кл., имеющих одинаковое: 1) происхождение, 2) сходное строение, 3)выполняющих одинаковые функции, называются тканями.

Наука, изучающая ткани, называется гистологией.

Все ткани могут быть разделены на 2 типа: простые и сложные. К простым тканям относятся такие ткани, которые состоят из клеток одного вида ( например, паренхима). Ткани, состоящие из кл. разных видов, называются сложными (пример, ксилема, флоэма).

Изучение структуры и функции тканей основано в основном на методах световой микроскопии, электронной микроскопии, с использованием различных приемов фиксации тканей, окрашивания, получения тонких срезов в продольном и поперечном направлении. Далее картина на разных срезах обьединяется в пространственном представлениии обьекта. В современных условиях это осуществляется с помощью РС.

Мы остановимся на тканях наиболее развитых растений - покрытосемянных.Классификация органов растений включает: вегетативные органы и половые органы. Из вегетативных органов можно выделить: корень, стебель, листья. Каждый из них образован своей системой тканей. Растительные ткани включают 6 основных видов. Каждый вид ткани имеет свою структуру и выполняет специфическую функцию:

Образовательная ткань. (конусы стебля, корня, камбий)- отвечает за рост тканей.

Основная ткань или паренхима. - осуществляют метаболические процессы в тканях.

Различают:

ассимиляционная паренхима ( мякоть листа, зеленые кл. стеблей)

осуществляет фотосинтез

водоносная паренхима (стебли, листья) - осуществляет транспорт влаги

воздухоносная паренхима ( у водных и болотных растений) - содержит воздух в больших межклетниках

запасающая паренхима ( эндосперме, клубни, луковицы, сердцевина стебля) - хранит запасы пит. в-в.

3)Проводящая ткань (ксилема и флоэма) - обеспечивает проведение ко всем системам растений воды, минеральных в-в, органич. в-в.

Ксилема. - осуществляет восходящий поток воды и солей. Состоит из:

трахей - трубчатых клеток, состоящих из целлюлозы, каркас -лигниновые кольца

трахеиды - мертвые кл. с одревесневевшими стенками, нет цитоплазмы. Они диффузионно связаны благодаря наличию пор. Выполняют также опорную ф-цию.

Флоэма - осуществляет нисходящий поток органических в-в. Основные структурные элементы флоэмы:

ситовидные трубки - они расположены пучками. Это живые кл., содержащие цитоплазму, но лишенные ядра.

--сосуды

4)Механическая ткань - волокна древесины и луба. Обеспечивают опорную ф-цию.

Покровная ткань (эпидермис, пробка). - Выполняет защитную ф-цию.

Выделительная или секреторная ткань (смоляные и эфиромасляничные железы, железистые волоски. нектарники, млечники) - функции в зависимости от выделительного секрета, защитная - выделение смолы при ранении, выделение продуктов обмена (кислоты, соли), участие в опылении.

Вопрос 33

Образовательные ткани, или меристемы, - это постоянно молодые, активно делящиеся группы клеток. Находятся они в местах роста разных органов: кончиках корней, верхушках стеблей и т.д. Благодаря меристемам происходят рост растения и образование новых постоянных тканей и органов.

В зависимости от местоположения в теле растения образовательная ткань может быть верхушечной, или апикальной, боковой, или латеральной, вставочной, или интеркалярной, и раневой. Образовательные ткани делят на первичные и вторичные. Так, верхушечные меристемы всегда первичные, они определяют рост растения в длину. У низкоорганизованных высших растений (хвощи, некоторые папоротники) верхушечные меристемы слабо выражены и представлены всего лишь одной начальной, или инициальной делящейся клеткой. У голосеменных и покрытосеменных верхушечные меристемы хорошо выражены и представлены многими инициальными клетками, образующими конусы нарастания. Латеральные меристемы, как правило, вторичны и за счет них происходит разрастание осевых органов (стеблей, корней) в толщину. К боковым меристемам относят камбий и пробковый камбий (феллоген), деятельность которого способствует образованию пробки в корнях и стеблях растения, а также особую ткань проветривания – чечевички. Боковая меристема, как и камбий, образует клетки древесины и луба. В неблагоприятные периоды жизни растения деятельность камбия замедляется или совсем прекращается. Интеркалярные, или вставочные, меристемы чаще всего первичны и сохраняются в виде отдельных участков в зонах активного роста, например у основания междоузлий и у основания черешков листьев злаков.

Основная ткань, или паренхима, занимает большую часть пространства между другими постоянными тканями стеблей, корней и других органов растений. Основные ткани состоят в основном из живых клеток, разнообразных по форме. Клетки тонкостенные, но иногда утолщенные и одревесневшие, с постенной цитоплазмой, простыми порами. Из паренхимы состоят кора стеблей и корней, сердцевина стеблей, корневищ, мякоть сочных плодов и листьев, она служит хранилищем питательных веществ в семенах. Выделяют несколько подгрупп основных тканей: ассимиляционную, запасающую, водоносную и воздухоносную.

Ассимиляционная ткань, или хлорофиллоносная паренхима, или хлоренхима, - ткань, в которой осуществляется фотосинтез. Клетки тонкостенны, содержат хлоропласты, ядро. Хлоропласты, как и цитоплазма, расположены постенно. Хлоренхима находится непосредственно под кожицей. В основном хлоренхима сосредоточена в листьях и молодых зеленых побегах растений. В листьях различают палисадную, или столбчатую, и губчатую хлоренхиму. Клетки палисадной хлоренхимы удлиненные, цилиндрической формы, с очень узкими межклетниками. Губчатая хлоренхима имеет более или менее округлые рыхло расположенные клетки с большим количеством межклетников, заполненных воздухом.

Аэренхима, или воздухоносная ткань, - паренхима со значительно развитыми межклетниками в разных органах характерна для водных, прибрежно-водных и болотных растений (камыши, ситники, кубышки, рдесты, водокрасы и др.), корни и корневища которых находятся в иле, бедном кислородом. Атмосферный воздух доходит до подводных органов через фотосинтетическую систему посредством передаточных клеток. Кроме того, воздухоносные межклетники сообщаются с атмосферой с помощью своеобразных пневматод - устьиц листьев и стеблей, пневматод воздушных корней некоторых растений (монстера, филодендрон, фикус баньян и др.), щелей, отверстий, каналов, окруженных клетками-регуляторами сообщений. Аэренхима уменьшает удельный вес растения, что, вероятно, способствует поддержанию вертикального положения водных растений, а водным растениям с плавающими на поверхности воды листьями - удержанию листьев на поверхности воды.

Водоносная ткань запасает воду в листьях и стеблях суккулентных растений (кактусы, алоэ, агавы, толстянки и др.), а также растений засоленных местообитаний (солерос, биюргун, сарсазан, солянки, гребенщик, черный саксаул и др.), как правило, в аридных областях. Листья злаков также имеют крупные водоносные клетки со слизистыми веществами, удерживающими влагу. Хорошо развитые водоносные клетки имеет мох сфагнум.

Запасающие ткани - ткани, в которых в определенный период развития растения откладывают продукты обмена - белки, углеводы, жиры и др. Клетки запасающей ткани обычно тонкостенны, паренхима живая. Запасающие ткани широко представлены в клубнях, луковицах, утолщенных корнях, сердцевине стеблей, эндосперме и зародышах семян, паренхиме проводящих тканей (фасоль, ароидные), вместилищах смол и эфирных масел в листьях лавра, камфарного дерева и др. Запасающая ткань может превращаться в хлоренхиму, например, при прорастании клубней картофеля, луковиц луковичных растений.

Механические, или опорные, ткани- это своего рода арматура, или стереом. Термин стереом происходит от греческого «стереос» - твердый, прочный. Основная функция - обеспечение сопротивления статическим и динамическим нагрузкам. В соответствии с функциями они имеют подобающее строение. У наземных растений они наиболее развиты в осевой части побега - стебле. Клетки механической ткани могут располагаться в стебле либо по периферии, либо сплошным цилиндром, либо отдельными участками в гранях стебля. В корне, который выдерживает в основном сопротивление на разрыв, механическая ткань сосредоточена в центре. Особенность строения этих клеток - сильное утолщение клеточных стенок, которые и придают тканям прочность. Наиболее хорошо развиты механические ткани у древесных растений. По строению клеток и характеру утолщений клеточных стенок механические ткани разделяют на два типа: колленхиму и склеренхиму.

Колленхима - это простая первичная опорная ткань с живыми содержимым клеток: ядром, цитоплазмой, иногда с хлоропластами, с неравномерно утолщенными клеточными стенками. По характеру утолщений и соединения клеток между собой различают три типа колленхимы: уголковую, пластинчатую и рыхлую. Если клетки утолщены только по углам, то это уголковая колленхима, а если стенки утолщены параллельно поверхности стебля и утолщение равномерное, то это пластинчатая колленхима. Клетки уголковой и пластинчатой колленхимы расположены плотно друг к другу, не образуя межклетников. Рыхлая колленхима имеет межклетники, а утолщенные клеточные стенки направлены в сторону межклетников.

Эволюционно колленхима возникла из паренхимы. Формируется колленхима из основной меристемы и находится под эпидермой на расстоянии одного или нескольких слоев от нее. В молодых стеблях побегов она располагается в виде цилиндра по периферии, в жилках крупных листьев - по обеим их сторонам. Живые клетки колленхимы способны расти в длину, не препятствуя росту молодых растущих частей растения.

Склеренхима - наиболее распространенная механическая ткань, состоящая из клеток с одревесневшими (за исключением лубяных волокон льна) и равномерно утолщенными клеточными стенками с немногочисленными щелевидными порами. Клетки склеренхимы вытянуты в длину и имеют прозенхимную форму с заостренными концами. Оболочки склеренхимных клеток по прочности близки к стали. Содержание лигнина в этих клетках повышает прочность склеренхимы. Склеренхима есть почти во всех вегетативных органах высших наземных растений. У водных ее либо совсем нет, либо она слабо представлена в погруженных органах водных растений.

Различают первичную и вторичную склеренхиму. Первичная склеренхима происходит из клеток основной меристемы - прокамбия или перицикла, вторичная - из клеток камбия. Различают два типа склеренхимы: склеренхимные волокна, состоящие из мертвых толстостенных клеток с заостренными концами, с одревесневшей оболочкой и немногочисленными порами, как у лубяных и древесинных волокон, или волокон либроформа, и склереиды - структурные элементы механической ткани, располагающиеся в одиночку или группами между живыми клетками разных частей растения: кожуры семян, плодов, листьев, стеблей. Основная функция склереид - противостоять сдавливанию. Форма и размеры склереид разнообразны.

Вопрос 34

Животные ткани |

|||

Эпителиальные |

Образуют покровы тела и большинство желез, выстилают полоски внутренних органов и сосудов |

Клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало (практически отсутствует) |

Защита, секреция |

Соединительные |

Образуют скелет (кости, хрящи),связки И сухожилия, жировые прослойки, оболочки внутренних органов и сосудов, кровь |

Клетки располагаются рыхло, межклеточного вещества много (плотное, рыхлое, жидкое) |

Опора, защита, поддержание формы тел, терморегуляция, Запасание питательных веществ |

Мышечные |

Гладкая ткань: образует стенки внутренних органов и сосудов, образует мышцы |

Гладкая ткань клетки: одноядерные, веретеновидные, сокращаются медленно, долго остаются в сокращенном состоянии Поперечнополосатая: многоядерные, сокращаются медленно |

Движение тела и его частей, защита, сокращение различных органов |

Нервная |

Образует головной и спинной мозг, нервы и нервные узлы |

|

Согласованная работа всех органов, связь с внешней средой, регуляторная |

|

|

|

|

Вопрос 35

Характеристика соединительной ткани

К соединительной ткани относят волокнистую, соединительные ткани со специальными свойствами и скелетную (хрящевая и костная). Соединительная ткань образована клетками и большим количеством межклеточного вещества, которое состоит из волокон и основного вещества.

К волокнистой соединительной ткани относят рыхлую, неоформленную плотную и оформленную плотную (сухожилия, фиброзные перепонки, пластинчатая и эластическая ткани). Соединительная ткань с особыми свойствами представлена ретикулярной, жировой, слизистой и пигментной.

Соединительная ткань выполняет трофическую функцию, связанную с питанием клеток и их участием в обмене веществ, защитную (фагоцитоз, выработка иммунных тел), механическую (образует строму органов, связывает их между собой, образует фасции и др.), пластическую (участвует в процессах регенерации, заживления ран) функции. При некоторых патологических состояниях соединительная ткань может участвовать в кроветворении, так как ее клетки могут давать начало элементам крови.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Эта ткань состоит из клеток и межклеточного вещества, в котором волокна расположены рыхло и имеют разное направление. Она сопровождает кровеносные сосуды и нервы, входит в состав органов, образуя их строму. Межклеточное вещество содержит коллагеновые (клейдающие), эластические волокна и основное вещество.

Основное вещество соединительной ткани представляет собой однородную массу и является коллоидом. В его состав входят мукополисахариды (гиалуроновая кислота, гепарин и др.), которые обусловливают морфологические и функциональные особенности основного вещества. Клеточные элементы соединительной ткани представлены малодифференцированными клетками, фибробластами, макрофагоцитами (макрофаги), тканевыми базофилами, плазмоцитами, липоцитами и пигментоцитами. Кроме того, в соединительной ткани встречаются клетки крови (лейкоциты).

Фибробласты — плоские, веретенообразные клетки, широко представлены в соединительной ткани. Они подвижны и способны делиться; могут возникать из малодифференцированных форм и превращаться в другие клетки. Фибробласты принимают участие в образовании основного вещества и коллагеновых волокон. Макрофагоциты (макрофаги) — клетки, способные к фагоцитозу и перевариванию захваченных частиц накоплению в цитоплазме коллоидных частиц.

Тканевые базофилы (тучные клетки) представляют собой неправильной формы клетки с отростками и характерной зернистостью цитоплазмы. Она шириной 3,5— 14,0 мкм и длиной 22 мкм; вырабатывают гепарин препятствующий свертыванию крови. Количество их увеличивается при некоторых заболеваниях.

Плазмоциты (плазматические клетки) встречаются в рыхлой соединительной ткани слизистой оболочки кишки сальника, различных желез, в лимфатических узлах и костном мозге. При некоторых патологических состояниях их количество резко увеличивается. Они разной формы и величины и могут возникать из лимфоцитов, ретикулярных клеток, макрофагов и др. Плазматические клетки участвуют в образовании антител, а также в обмене белка.

Липоциты (жировые клетки) обладают способностью накапливать резервный жир. Они встречаются в рыхлой соединительной ткани поодиночке или группами около кровеносных сосудов.

Пигментоциты (пигментные клетки) — вытянутые клетки с короткими, непостоянной формы отростками. Их цитоплазма содержит зерна пигмента меланина.

Плотная волокнистая соединительная ткань. В зависимости от расположения волокон эта ткань подразделяется на неоформленную и оформленную. Резкой границы между рыхлой и плотной неоформленной соединительной тканью провести невозможно. В последней меньше основного вещества, коллагеновые волокна и сеть эластических волокон плотно прилежат друг к другу, переплетаются, напоминая войлок. Клеточных элементов в ней мало. В оформленной плотной волокнистой соединительной ткани пучки коллагеновых волокон расположены в определенном направлении, соответственно механическим условиям, в которых функционирует орган. Она образует сухожилия мышц, связки, перепонки и пластинчатую соединительную ткань, покрывающую некоторые органы (периневрий, пластинчатые тельца и др.) Некоторые связки (желтые связки позвоночного столба, голосовые связки и др.) и мембраны в стенках полых органов и сосудов образованы эластической тканью, содержащей большое количество эластических волокон.

Соединительная ткань с особыми свойствами. Ретикулярная ткань состоит из ретикулярных клеток и ретикулярных волокон. Ретикулярные клетки имеют отростки, которыми они соединяются друг с другом, образуя сеточку (reticulum; отсюда название ткани). Ретикулярные волокна располагаются во всех направлениях. Ретикулярные волокна располагаются во всех направлениях. Ретикулярная ткань составляет остов костного мозга, лимфатических узлов и селезенки, а также встречается в слизистой оболочке кишечника, в почках и т. д. Ретикулярные клетки способны превращаться в клетки других, видов (гемоцитобласты, макрофаги, фибробласты и др.).

Хрящевая ткань. Эта ткань состоит из особых клеток — хондроцитов, окруженных большим количеством межклеточного вещества. В зависимости от строения межклеточного вещества различают гиалиновый, эластический и волокнистый хрящ.

Гиалиновый хрящ состоит их хрящевых клеток, которые лежат в особых полостях в межклеточном веществе, обычно группами. Клетки разнообразной формы, чаще округлые или овальные. Межклеточное вещество прозрачное и состоит из коллагеновых волокон и основного вещества.

Эластический хрящ у человека образует ушную раковину, некоторые хрящи гортани и др., имеет желтоватый цвет и менее прозрачен, чем гиалиновый.

Волокнистый хрящ образует межпозвоночные диски, лобковый симфиз и выстилает суставные поверхности височно-нижнечелюстного, грудинно-ключичного и некоторых других суставов. Его межклеточное вещество содержит большое количество коллагеновых волокон.

Костная ткань. Образуется из клеток остеоцитов межклеточного вещества, состоящего из волокон и основного вещества, содержащего неорганические соли, что делает ее крепкой.

Кость. Пластинчатая костная ткань образует компактное и губчатое костное вещество, что составляет кость. В компактном костном веществе костные пластинки располагаются в определенном порядке и придают веществу большую плотность. В губчатом веществе пластинки внутри кости образуют перекладины разной формы, располагающиеся в зависимости от функции кости.

Снаружи кость покрыта надкостницей (периост). Она состоит из двух слоев соединительной ткани. Внутренний слой содержит много коллагеновых и эластических волокон, а также остеокласты и остеобласты. В период роста и остеобласты надкостницы принимают участие в костеобразовании. Наружный слой построен из более плотной соединительной ткани, к нему прикрепляются связки и сухожилия мышц. Надкостница содержит большое количество сосудов и нервов.

Эндостом называется оболочка, покрывающая кость со стороны костномозгового канала. При повреждениях и переломах кости происходит ее восстановление (регенерация) за счет надкостницы, которая, разрастаясь над местом перелома, соединяет концы сломанной кости, образуя вокруг них муфту из костной ткани, получившую название костной мозоли.

Вопрос 36

Св-ва крови

Суспензионные свойства зависят от белкового состава плазмы крови, и от соотношения белковых фракций (в норме альбуминов больше, чем глобулинов).

Коллоидные свойства связаны с наличием белков в плазме. За счёт этого обеспечивается постоянство жидкого состава крови, так как молекулы белка обладают способностью удерживать воду.

Электролитные свойства зависят от содержания в плазме крови анионов и катионов. Электролитные свойства крови определяются осмотическим давлением крови.

Состав крови

Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся вкроветворных органах и периферических тканях. Кровь состоит из двух основныхкомпонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. У взрослого здорового человека объём плазмы достигает 50—60 % цельной крови, а форменных элементов крови составляют около 40—50 %. Отношение форменных элементов крови к её общему объёму, выраженное в процентах или представленное в виде десятичной дроби с точностью до сотых, называется гематокритным числом (от др.-греч. αἷμα — кровь, κριτός — показатель) илигематокритом (Ht). Таким образом, гематокрит — часть объёма крови, приходящаяся на эритроциты(иногда определяется как отношение всех форменных элементов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) к общему объёму крови). Определение гематокрита проводится с помощью специальной стеклянной градуированной трубочки — гематокрита, которую заполняют кровью и центрифугируют. После этого отмечают, какую её часть занимают форменные элементы крови (лейкоциты, тромбоциты и/или эритроциты). В медицинской практике для определения показателя гематокрита (Ht или PCV) всё шире распространяется использование автоматических гематологических анализаторов.

Функции крови