- •1 Цистит.Определение,этиология,патогенез,классификация,клиника,диагностика,лечение.

- •2 Пиелонефрит.Определение,этиология, пути распространения инфекции,патогенез,классификация,клиника,методы диагностики,особенности фармакотиропии.

- •3 Острый пострептококковый гломерулонефрит.Клинические синдромы,методы диагности

- •4 Хронический гломерулонефрит.Этиология,патогенез,классификация,клиника,лечение.

- •5 Острый нефротический синдром.Этиология,патогенез,клиника,диагностика,лечение.

- •6 Острая почечная недостаточность Определение,этиология,патогенез,клиника,диагностика,меры неотожной помощи,принцыпы лечения.

4 Хронический гломерулонефрит.Этиология,патогенез,классификация,клиника,лечение.

Хронический гломерулонефрит (ХГН) — группа разнородных первичных гломерулопатий, характеризующихся персистирующими прогрессирующими воспалительными, склеротическими и деструктивными процессами с последующим поражением и других отделов нефрона, в частности, и тубуло-интерстициальным склерозом.

Этиология

Инфекционные процессы. Чаще всего инфекционной причиной является стрептококковая инфекция. Однако, к развитию данного заболевания могут способствовать и другие инфекционные процессы: бактериальные, вирусные а также паразитарные.

Неинфекционные причины: токсическое поражение, аллергические процессы, лучевое воздействие, поствакцинальные осложнения.

Системные заболевания: узелковый периартериит, системная красная волчанка (СКВ), синдром Гудпасчера, болезнь Шейлена Геноха, различные васкулиты.

Серьезным фактором риска развития гломерулонефрита является переохлаждение организма. Дело в том, что при переохлаждении рефлекторно происходит нарушение кровотока в почках. В результате создаются благоприятные условия для развития патологических процессов. Данный феномен получил название «окопный нефрит», так как гломерулонефрит часто развивался у военных, длительно находившихся в окопах при холодных погодных условиях.

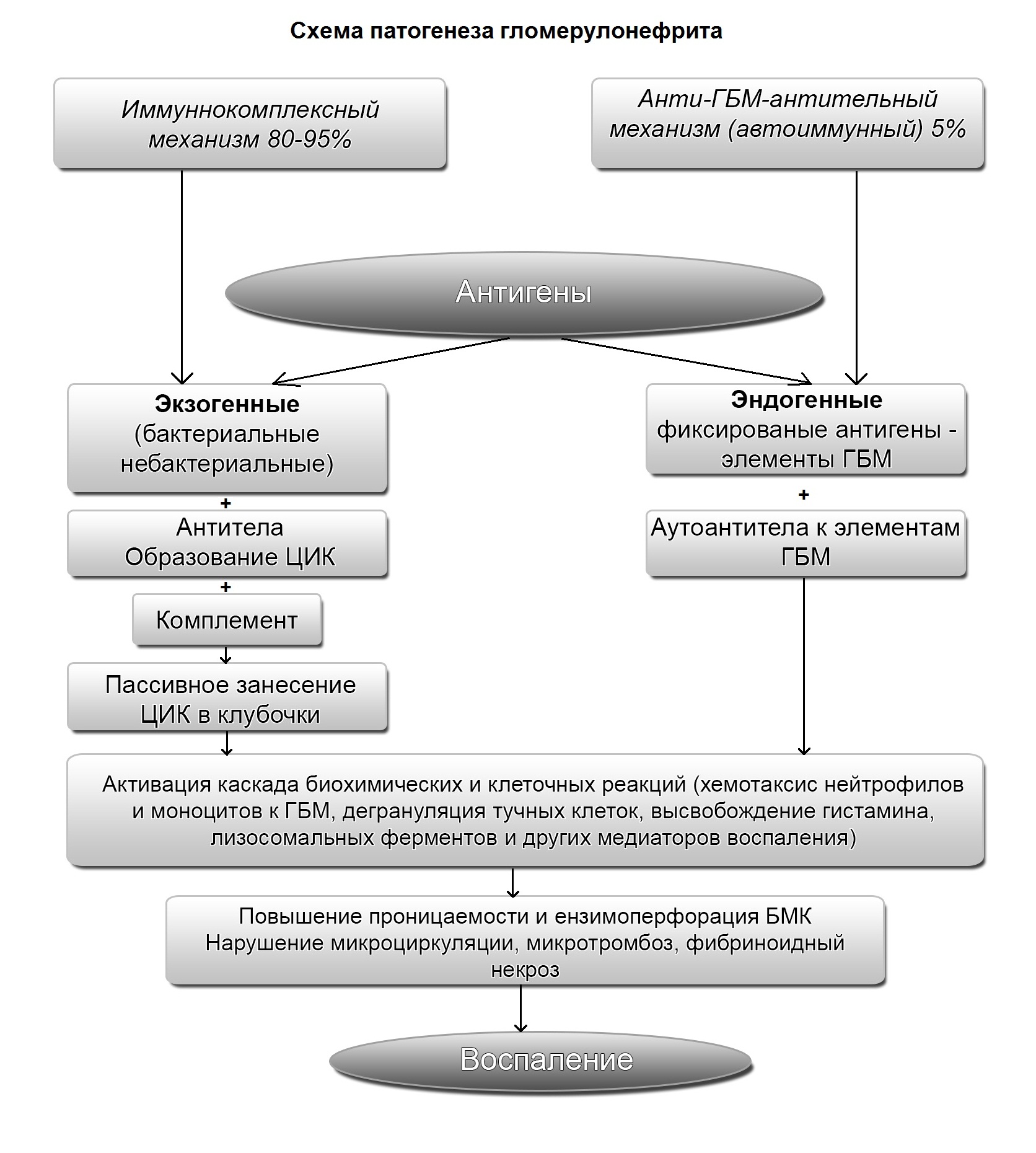

Патогенез:

![]()

Выделяют иммунологически обусловленные и иммунологически не обусловленные варианты заболевания. Иммунологически обусловленные могут быть иммунокомплексного, реже аутоантительного генеза. Большинство форм первичного хронического гломерулонефрита относят к иммунокомплексным гломерулопатиям. Их патогенез напоминает таковой при остром гломерулонефрите. Участие иммунологических процессов при гломерулонефрите с минимальными изменениями - предмет дискуссий. Несмотря на то что у многих больных заболевание можно рассматривать как аллергическую реакцию на вакцинацию, лекарственные препараты и другие факторы, при исследовании клубочков иммуногистохимическим методом не обнаруживают специфических изменений. При помощи электронной микроскопии выявляют редукцию малых отростков подоцитов, свидетельствующую о метаболических изменениях в клетках. Патология подоцитов приводит к нарушению целостности клубочкового фильтра. В результате белки и липиды в избыточном количестве проникают в первичную мочу и, реабсорбируясь, накапливаются в каналыдевом эпителии. Развивается белковая и жировая дегенерация тубулярных клеток, отчётливо видимая при световой микроскопии, что в прежнее время дало повод называть патологический процесс «липоидным нефрозом».

Классификация

Клиническая классификция:

гематурическая,

отечно-протеинурическая (нефротическая),

смешанная.

Морфологическая классификация :

диффузный пролиферативный;

гломерулонефрит с "полулуниями";

мезангиопролиферативный;

мембранозный;

мембранопролиферативный (мезангиокапиллярный);

гломерулонефрит с минимальными изменениями;

фокально-сегментарный гломерулосклероз;

фибриллярно-иммунотактоидный гломерулонефрит;

фибропластический гломерулонефрит.

Клиническая картина

Нефротическая форма

У детей от 1 до 5 лет нефротической форме хронического гломерулонефрита обычно соответствует морфологический вариант с минимальными изменениями в клубочках. Обсуждают возможность перехода минимальных изменений клубочков в фокально-сегментарный гломерулосклероз, так как основное изменение при последнем - также поражение подоцитов. Для нефротической формы хронического гломерулонефрита характерны массивная протеинурия (более 3 г/сут), отёки, гипо- и диспротеинемия, гиперлипидемия. При нефрите с минимальными изменениями нефротическии синдром не сопровождается ни гематурией, ни артериальной гипертензией. Поэтому он носит такие названия, как «чистый», или «идиопатический», или «первичный», нефротическии синдром. При этом протеинурия может достигать 20-30 г/сут и более, но она почти всегда селективна и представлена главным образом альбуминами. Значительная потеря белка с мочой приводит к гипопротеинемии и диспротеинемии (в основном гипоальбуминемии), а это в свою очередь определяет снижение онкотического давления плазмы, вследствие чего вода переходит в ткани. Уменьшается ОЦК, снижается клубочковая фильтрация, появляются отёки (большей частью диффузные, с водянкой полостей). Отёки придают больным характерный вид. Кожа белого цвета, холодная на ощупь. Больные ошущают жажду, сухость во рту, слабость. Вследствие скопления жидкости в плевральных полостях могут быть жалобы на кашель и одышку. Появляется тахикардия, при отсутствии асцита выявляют увеличение печени. Наряду с развитием гипоальбуминемии повышается концентрация липидов в сыворотке крови. Количество мочеиспусканий и объём мочи уменьшаются, но относительная плотность мочи повышена. Осадок скудный и в основном содержит цилиндры, жир и жироперерождённый эпителий. Эритроциты выявляют редко и очень непродолжительное время. Макрогематурии не бывает. СОЭ резко увеличена. Во время обострения количество IgE или IgM и фибриногена может быть повышено. Концентрация компонента комплемента СЗ всегда в норме. Прогноз благоприятный. Большинство детей выздоравливают.

У детей школьного возраста при нефротической форме хронического гломерулонефрита обычно обнаруживают мембранозный и мезангиопролиферативный морфологические варианты. Для мембранозного варианта характерны наличие субэпителиальных депозитов и утолщение гломерулярной базальной мембраны при отсутствии значительной пролиферации эндотелиальных и мезангиальных клеток. Мезангиопролиферативный вариант наблюдают реже. Для него характерны пролиферация мезангиальных клеток и матрикса. Болезнь может развиваться исподволь с появления протеинурии и постепенного нарастания отёков. Возможно и бурное начало с нефротического синдрома. Протеинурия низко селективна, что свидетельствует о тяжёлом поражении капилляров клубочков. Гематурия выражена в различной степени - от микро- до макрогематурии. Обнаруживают гипокомплементемию - показатель активности патологического процесса. Течение заболевания волнообразное, азотовыделительная функция почек длительно остаётся сохранной, однако у половины больных через 5-10 лет нефрит приводит к развитию хронической почечной недостаточности. Ремиссии нефротического варианта чаще отмечают у больных с мембранозным гломерулонефритом.

Гематурическая форма

Основное проявление этой формы - стойкая гематурия. Возможны небольшая протеинурия и анемия. Самочувствие больных обычно не нарушается. В некоторых случаях отмечают пастозность век. Морфологически это мезангиопролиферативный гломерулонефрит (вариант с отложением в клубочках IgA и компонента комплемента СЗ).

Один из вариантов гематурической формы хронического гломерулонефрита - болезнь Берже (IgA-нефропатия). Заболевание диагностируют у детей любого возраста. Мальчики болеют в 2 раза чаще девочек. Характерна рецидивирующая макрогематурия, возникающая при ОРВИ, сопровождающихся лихорадкой, в первые дни или даже часы болезни («синфарингитная гематурия»), реже - после других заболеваний или вакцинации. В качестве возможного этиологического фактора обсуждают роль глютена. У некоторых больных в сыворотке обнаруживают повышенные титры антител класса IgA к пищевому белку глиадину. Течение IgA-нефропатии относительно благоприятное. Большинство больных выздоравливают. Исход в хроническую почечную недостаточность бывает редко. Резистентность к терапии отмечают у детей с болезнью Берже. Прогностически неблагоприятно развитие нефротического синдрома и артериальной гипертензии.

Смешанная форма

Развивается у детей старшего возраста и имеет тяжёлое, неуклонно прогрессирующее течение, торпидное к терапии. При смешанной форме возможны все морфологические варианты (кроме минимальных изменений). Чаще других выявляют мезангиокапиллярный вариант, характеризующийся пролиферацией мезангиальных клеток и утолщением или двуконтурностью стенки капилляров за счёт проникновения в них мезангиальных клеток. Прогрессирование патологического процесса приводит к развитию склероза и формированию фибропластического гломерулонефрита - финалу большинства форм хронического гломерулонефрита. Развивается склероз капиллярных петель клубочка, формируются фиброэпителиальные и фиброзные полулуния, утолщение и склероз капсулы клубочка.

Заболевание нередко начинается с острого нефротического синдрома с внезапным развитием гематурии, выраженной неселективной протеинурии, отёков и стойкой артериальной гипертензии. Болезнь может проявиться быстро нарастающей почечной недостаточностью. Особенность смешанной формы - гипокомплементемия со снижением концентрации СЗ и/или С4 компонентов комплемента. Прогноз неблагоприятный, довольно быстро у детей развивается хроническая почечная недостаточность.

Диагностика:

Лабораторная диагностика:

протеинурия (белок в моче),

гематурия (кровь в моче),

лейкоцитоз (повышение количества лейкоцитов крови),

эозинофилия (повышение количества эозинофилов крови),

повышение СОЭ,

повышение уровня С реактивного белка,

повышение титра антител к стрептококку,

снижение уровня С3 системы комплемента,

относительная анемия (снижение количества эритроцитов крови в результате задержки жидкости в организме – разведение крови),

гипопротеинемия (снижение количества белка крови за счет потери последнего с мочой, а также за счет разведения крови),

переходящее повышение количества азотистых оснований крови (креатинин, мочевина, мочевая кислота).

УЗИ почек.

Экскреторная урография (не применяется при остром процессе).

Нефросцинтиграфия.

Биопсия почки.

Лечение

Режим зависит от общего состояния больного, выраженности гипертензии и отеков. Необходимо помнить, что длительное обездвиживание больных нерационально, ибо при ХГН имеется деминерализация костей, усиливающаяся при отсутствии движений. Постельный режим назначают лишь при тяжелом состоянии больных в период обострения.

Диета, целью которой является снижение нагрузки на ткань почки (ограничение потребления белков, соли, жидкости). При отсутствии нарушения функции почек целесообразно некоторое ограничение поваренной соли (не более 30-35 мг/кг в день), исключение из питания всех продуктов промышленного консервирования, грибов и блюд из них, мясных и рыбных бульонов, пряностей, копчений, солений, продуктов, содержащих много гистамина или вызывающих его освобождение.

Санация хронических очагов инфекции, лечение холецистопатий и других сопутствующих заболеваний — важное звено терапии больных. При этом важно избежать нефротоксических медикаментов, не применять у-глобулин, препараты крови, избыточной витаминотерапии, то есть средств, которые резко активизируют иммунокомпетентную систему.

Медикаментозное лечение

Антикоагулянты ( гепарин по 200-400 ЕД/кг/сут в течение 2-4 нед и более),и антиагреганты (дипиридамол по 3-5 мг/кг);

Нестероидные противовоспалительные препараты (индометацин, ибупрофен) оказывают выраженное противовоспалительное действие, влияют на продукцию простагландинов, а также на отложения фибрина в базальной мембране.

Цитостатики - циклофосфамид по 2 мг/кг, хлорамбуцил (лейкеран, хлорбутин) по 0,1-0,2 мг/кг

Гипотензивная терапия (при наличии артериальной гипертензии).

Мочегонные препараты - фуросемид (лазикс) по 40 — 60 мг в сутки по утрам или гипотиазид по 100—150 мг в сутки (при наличии отеков).

Антибактериальные препараты (при наличии инфекционных процессов, а также на фоне проведения иммуносупрессивной терапии).

Общеукрепляющая терапия.

При впервые возникшем нефротическом синдроме с минимальными изменениями клубочков лечение рекомендуют начинать с преднизолона в дозе 2-3 мг/кг массы тела или 60 мг/м2. Препарат в указанной дозе назначают на 4-8 нед. При нефротическом синдроме, чувствительном к гормональной терапии (у большинства детей), наступает клинико-лабораторная ремиссия. Рецидив, развившийся после отмены глюкокортикоидов, свидетельствует о гормональной зависимости нефротического синдрома. Лечение первого рецидива проводят так же, как терапию в начале болезни. При частых рецидивах добавляют цитостатики - циклофосфамид по 2 мг/кг, хлорамбуцил (лейкеран, хлорбутин) по 0,1-0,2 мг/кг, снижая при этом дозу преднизолона до 40 мг/м2 и переводя больного на альтернирующий режим приёма препарата (через день). Отсутствие эффекта от гормональной терапии в течение 8 нед указывает на резистентность нефротического синдрома к гормональной терапии. В этом случае лечение проводят цитостатиками или селективным иммунодепрессантом циклоспорином в дозе 3-5 мг/кг.

Профилактика гломерулонефрита

1. Своевременное выявление и устранение очагов хронической инфекции, адекватное лечение стафилококковых заболеваний, стрептококковой инфекции миндалин, зева, а также лечение придаточных пазух и кожи.

2. Укрепление и закаливание организма.

3. Соблюдение режима дня, диеты с ограниченным содержанием натрия и белка, назначений доктора. При этом нельзя испытывать сильный голод и жажду. Общая калорийность пищи должна соответствовать возрастным потребностям за счет жиров и углеводов.

4. Наблюдение нефролога, периодические анализы мочи и измерение артериального давления.

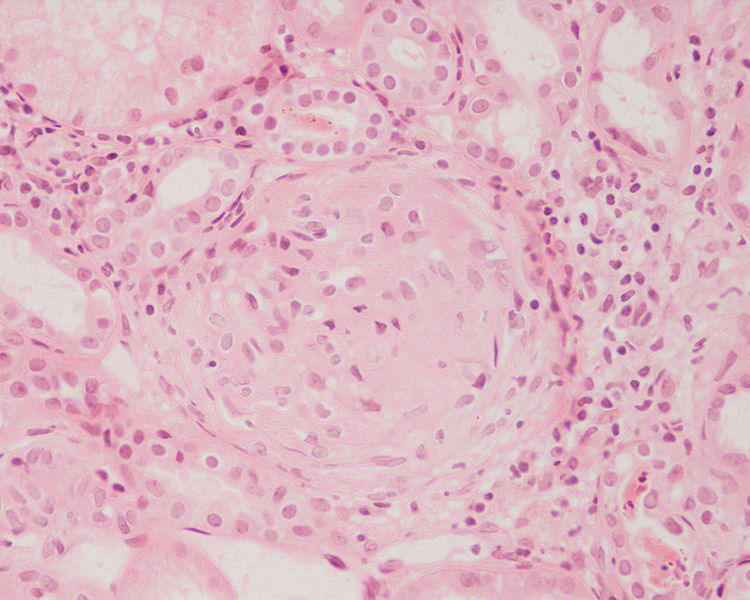

Микропрепарат биоптата из почки больного с гломерулонефритом

Хронический гломерулонефрит с исходом в сморщивание почек

Внешний вид почки при гломерулонефрите