- •2. Типы электростанций и их особенности

- •2.4 Гидроэлектростанции.

- •3. Структурные схемы станций и графики нагрузок

- •3.1 Структурные схемы кэс

- •3.2 Структурные схемы тэц

- •3.3 Структурные схемы аэс подобны структурным схемам кэс.

- •3.5 Графики нагрузок

- •4. Заземления и режимы нейтралей в схемах станции и подстанций

- •4.1 Режим незаземленной (изолированной) нейтрали.

- •4.2 Режим резонансно-заземленной (компенсированной) нейтрали.

- •4.3 Режим с эффективным заземлением нейтрали.

- •5. Синхронные генераторы и синхронные компенсаторы

- •5.1 Назначение и основные элементы конструкции

- •5.2 Принцип действия, основные соотношения и характеристики.

- •5.2.1 Эдс фазной обмотки и характеристика холостого хода

- •5.2.2 Дифференциальное уравнение движения ротора и принцип регулирования активной мощности генератора.

- •5.2. Особенности конструкции турбо и гидрогенераторов.

- •5.3 Номинальные параметры генераторов

- •5.4 Угловая характеристика генератора. Принцип регулирования реактивной мощности генератора.

- •5.5 Нормальные режимы генераторов.

- •5.6 Характеристики генераторов, работающих на автономную сеть

- •5.7 Системы обеспечивающие работу генератора.

- •5.7.1 Система возбуждения синхронных генераторов.

- •5.7.2 Система охлаждения синхронных генераторов.

- •5.8 Включение синхронных генераторов на параллельную работу.

- •6. Силовые трансформаторы на электростанциях.

- •6.1 Назначение силовых трансформаторов

- •6.3 Режимы нейтралей силовых трансформаторов

- •6.4 Параметры трансформаторов

- •6.8 Параллельное включение трансформаторов.

- •6.9 Нагрузочная способность силовых трансформаторов

- •6.10 Выбор силовых трансформаторов в схемах станций и подстанций

- •6.10 Элементы конструкции силовых трансформаторов

- •7. Синхронные компенсаторы.

ЮРГПУ (НПИ)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СТАНЦИЙ и ПОДСТАНЦИЙ»

Для бакалавров по направлению _” Энергетика и электротехника”_140400

для профилей: “Электроэнергетические системы и сети” , “Электрические станции” , “Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем” , “Электроснабжение”

Ст. препод. каф. ЭС и ЭЭС Галкин А.И.

Новочеркасск 2014 г.

1. Введение

Производство электроэнергии является одной из базовых отраслей современной цивилизации. Электрическая энергия широко используется в промышленности, сельском хозяйстве, связи, радио и телевидении, на транспорте, в быту. Всё это связано с тем, что электрическая энергия может легко передаваться на большие расстояния и относительно просто с малыми потерями преобразовываться в другие виды энергии.

В настоящее время практически вся электрическая энергия производится, передается и распределяется потребителям специально созданными структурами, называемыми электрическими системами. Рассмотрим основные понятия, относящиеся к ним, и дадим определения установкам, которые их составляют.

Электроэнергетической (электрической) системой называется совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы и питающихся от нее приемников электрической энергии, объединенных общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Основными составляющими электрической системы являются электрическая часть электрических станций, электрические сети и электроприемники.

Длительная устойчивая работа электрической системы возможна только при равенстве генерируемых в системе активных (PГ) и реактивных (QГ) мощностей и соответствующих потребляемых мощностей PПОТ и QПОТ:

PГ=PПОТ; QГ= QПОТ.

При нарушении этих равенств в системе начинается переходный процесс, который с помощью систем управления должен быть как можно быстрее прекращен, а система перейти к новому установившемуся режиму.

Электрическая станция - энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии или электрической энергии и теплоты за счет преобразования других видов энергии.

В зависимости от источника первичной энергии основные электрические станции делят на тепловые (газ, уголь, мазут), атомные (ядерное топливо) и гидравлические (вода).

Электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, работающих на определенной территории. Она предназначена для передачи электроэнергии от электростанций к потребителям и ее распределения.

Подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления и вспомогательных устройств.

Линия электропередачи - электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами электроэнергетической системы (с возможным промежуточным отбором.) Линии бывают воздушные и кабельные.

Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат, механизм, предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид.

Потребителем электрической энергии называется электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

Неотъемлемыми элементами станций и подстанций являются распределительные устройства.

Распределительное устройство - электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении, содержащая коммутационные (выключатели и разъединители) и измерительные (тр-ры тока и напряжения) аппараты и соединяющие их сборные шины (иногда в т.н. упрощенных РУ аппараты могут соединяться без сборных шин), устройства управления и защиты. Распределительные устройства сооружаются на всех напряжениях любых станций и подстанций и делятся на открытые (вне помещений ) и закрытые (внутри помещений).

2. Типы электростанций и их особенности

Основную часть электрической энергии вырабатывают:

тепловые станции (ТЭС), которые подразделяются на конденсационные(КЭС) и теплофикационные (ТЭЦ), пока незначительную часть энергии вырабатывают ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ);

атомные электрические станции (АЭС);

гидравлические электрические станции (ГЭС) и их разновидность - гидроаккумулирующие станции (ГАЭС)

Особое и пока не существенное место занимают электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии: солнечные (СЭС), ветровые(ВЭС), геотермальные (ГЕОТЭС) и приливные электростанции (ПЭС). Суммарная мощность этих станций незначительна.

Ниже рассмотрены особенности основных электрических станций.

2.1 Тепловые конденсационные электрические станции (КЭС). В отечественных энергосистемах на долю тепловых конденсационных электростанций приходится приблизительно три четверти всей вырабатываемой энергии. Мощность отдельных электростанций этого типа достигла 6000 МВт и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению до 8000 МВт. На КЭС устанавливают экономичные паротурбинные агрегаты с параметрами пара 24 МПа и 560/565 °С с промежуточным перегревом пара мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт, рассчитанные на работу в базисной части суточного графика нагрузки энергосистемы с продолжительностью использования установленной мощности Ту = W/Py = 5000 ч/год и более.

Тепловые

станции с агрегатами столь большой

мощности по техническим и экономическим

соображениям выполняют из ряда автономных

частей — блоков. Каждый блок (рис.2.1)

состоит из парогенератора, турбины,

электрического генератора и повышающего

трансформатора, полная мощность которого

соответствует полной мощности генератора.

Поперечные связи между блоками в

тепломеханической части в виде

паропроводов и водопроводов отсутствуют.

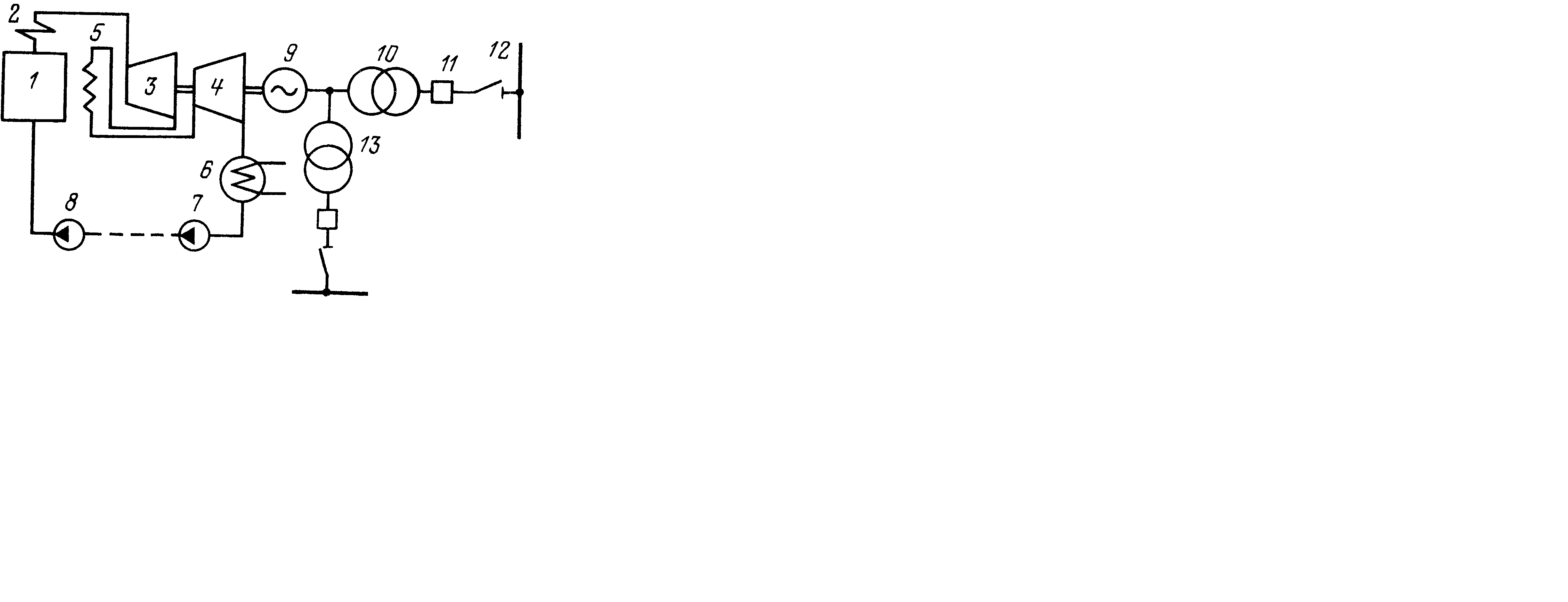

Рис. 2.1 Принципиальная схема блока КЭС:

1-парогенератор; 2-пароперегреватель; 3-часть высокого давления турбины;

4-часть низкого давления турбины; 5-промежуточный пароперегреватель;

6-конденсатор; 7-конденсатный насос; 8-питательный насос парогенератора;

9-генератор; 10-повышающий трансформатор; 11-выключатель блока;

13-трансформатор собственных нужд

Отдельные блоки связаны между собой только на сборных шинах высшего или среднего напряжения, откуда мощность станции поступает в сеть системы.

Конденсационные электростанции сооружают обычно вблизи мест добычи топлива. Важнейшим условием, определяющим место строительства мощной КЭС, является наличие источника водоснабжения. Коэффициент полезного действия КЭС с учетом расхода энергии на собственные нужды не превышает 0,32 — 0,40.

Конденсационные электростанции недостаточно маневренны. Это означает, что подготовка к пуску, синхронизация и набор нагрузки блока требуют значительного времени — от 3 до 6 ч. Поэтому для турбоагрегатов КЭС предпочтительным является режим работы с достаточно равномерной нагрузкой.

2.2 Теплофикационные станции (ТЭЦ). Теплоэлектроцентрали предназначены для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов теплом и электроэнергией. Они отличаются от конденсационных электростанций использованием тепла «отработавшего» в турбинах пара для нужд производства, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. При такой комбинированной выработке электрической и тепловой энергии достигается значительная экономия топлива сравнительно с раздельным энергоснабжением, т. е. выработкой электроэнергии на конденсационных электростанциях и получением тепла от местных котельных. Поэтому станции типа ТЭЦ получили широкое распространение в районах и городах с большим потреблением тепла.

Радиус действия мощных городских ТЭЦ — снабжения горячей водой для отопления — не превышает 10 км. Загородные ТЭЦ передают горячую воду при более высокой начальной температуре на расстояния до 30 км. Пар для производственных процессов при давлении 0,8 — 1,6 МПа может быть передан не далее чем на 2 — 3 км. При средней плотности тепловой нагрузки мощность ТЭЦ обычно не превышает 300 — 500 МВт. Лишь в самых больших городах (Москве, Петербурге) с большой плотностью нагрузки целесообразны ТЭЦ мощностью до 1000-1500 МВт.

Близкое расположение ТЭЦ к потребителю позволяет передавать электроэнергию в местную нагрузку на гененераторном напряжении. По этой причине на ТЭЦ могут создаваться генераторные распределительные устройства (ГРУ) напряжением 6 – 10 кВ, к которым и подключают турбогенераторы.

Установленную мощность ТЭЦ и типы турбоагрегатов выбирают в соответствии с потребностями в тепле и параметрами пара, используемого в производственных процессах и для отопления. Наибольшее применение получили турбины с одним и двумя регулируемыми отборами пара и конденсаторами (рис. 3). Регулируемые отборы позволяют независимо регулировать в известных пределах отпуск тепла и выработку электроэнергии. При неполной тепловой нагрузке они могут в случае необходимости развивать номинальную мощность с пропуском пара в конденсаторы. При большом и постоянном потреблении пара в технологических процессах применяют также турбины с противодавлением без конденсаторов. Рабочая мощность таких агрегатов полностью определяется тепловой нагрузкой.

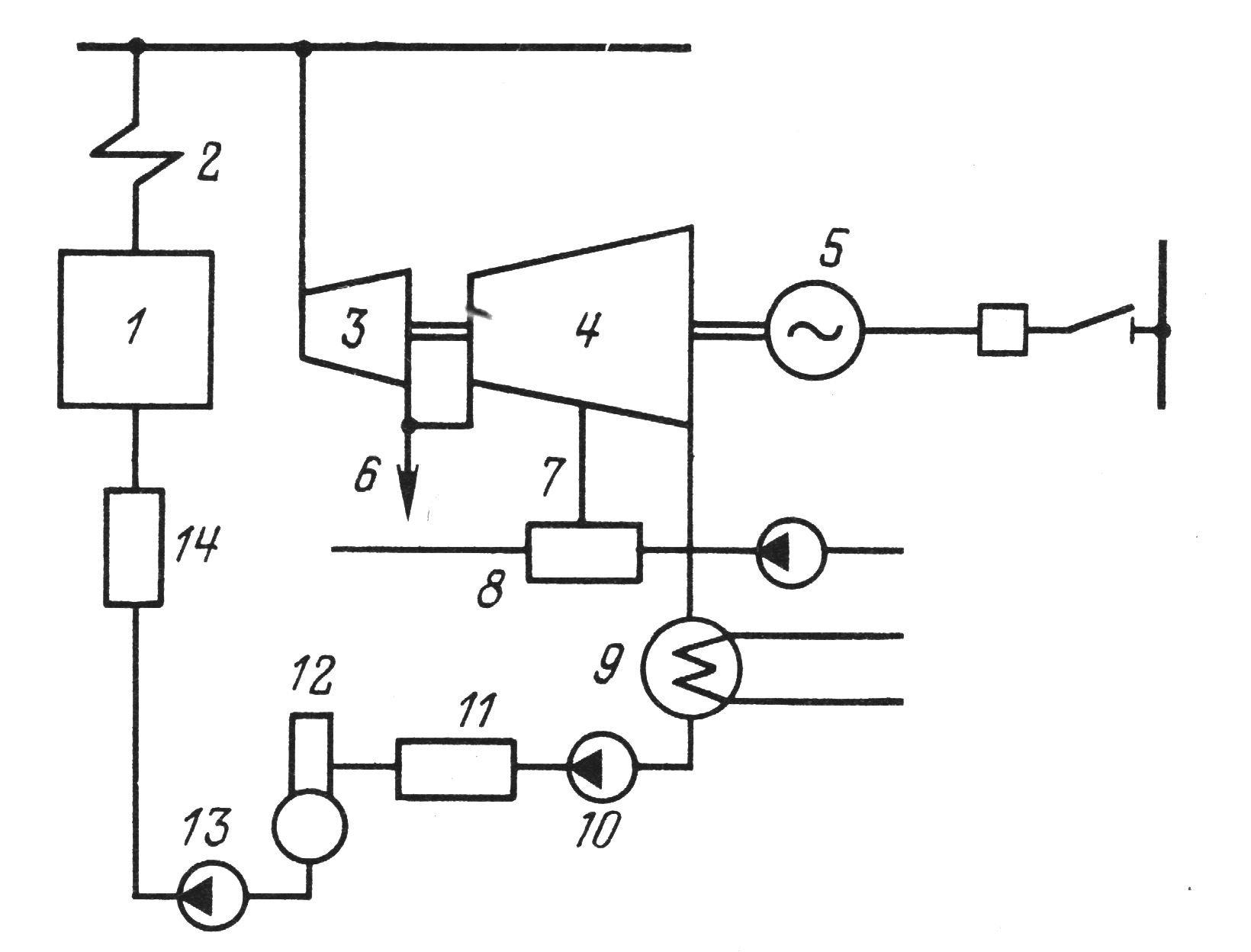

Рис. 2.2 Принципиальная схема теплофикационного агрегата:

1-парогенератор; 2-пароперегреватель; 3-ступень высокого давления турбины;

4-ступень низкого давления турбины; 5-генератор; 6-отбор пара для производства;

7-отбор пара для отопления; 8-бойлер; 9-конденсатор; 10-конденсатный насос;

11-подогреватель низкого давления; 12-деаэратор; 13-питательный насос;

14-подогреватель высокого давления

Режим ТЭЦ — суточный и сезонный — определяется в основном потреблением тепла. Станция работает наиболее экономично, если ее электрическая мощность соответствует отпуску тепла. Если энергосистема нуждается в электрической мощности, ТЭЦ должна перейти в смешанный режим, при котором увеличивается поступление пара в части низкого давления турбин и в конденсаторы. Экономичность электростанции при этом снижается.

Максимальная выработка электроэнергии теплофикационными станциями «на тепловом потреблении» возможна только при совместной работе с мощными КЭС и ГЭС, принимающими на себя значительную часть нагрузки в часы снижения потребления тепла. В отечественных энергосистемах на долю ТЭЦ приходится около 40% всей вырабатываемой энергии. Приблизительно половина этой энергии вырабатывается «на тепловом потреблении» и половина — с пропуском пара в ступени низкого давления и конденсаторы.

Большинство ТЭЦ используют природный газ, транспортируемый по газопроводам.

2.3 Атомные электрические станции (АЭС) — это тепловые станции, использующие энергию ядерных реакций. В качестве ядерного горючего используют обычно изотоп урана U-235, содержание которого в природном уране составляет 0,714%. Основная масса урана — изотоп U-238 (99,28 % всей массы) при захвате нейтронов превращается во вторичное горючее — плутоний Рu-239. Реакция деления происходит в ядерном реакторе. Ядерное топливо используют обычно в твердом виде. Его заключают в предохранительную оболочку. Такого рода тепловыделяющие элементы называют твэлами. Их устанавливают в рабочих каналах активной зоны реактора. Тепловая энергия, выделяющаяся при реакции деления, отводится из активной зоны реактора с помощью теплоносителя, который прокачивают под давлением через каждый рабочий канал или через всю активную зону. Наиболее распространенным теплоносителем является вода, которую подвергают тщательной очистке в неорганических фильтрах.

Реакторы с водяным теплоносителем могут работать в водном или паровом режиме. Во втором случае пар получается непосредственно в активной зоне реактора.

Основными замедлителями являются вода, тяжелая вода, графит.

В настоящее время наиболее освоены реакторы на тепловых нейтронах. Такие реакторы конструктивно проще и легче управляемы по сравнению с реакторами на быстрых нейтронах.

На последующем этапе развития атомной энергетики намечается освоение термоядерных реакторов, в которых используется энергия реакций синтеза легких ядер дейтерия и трития.

На атомных станциях России используют ядерные реакторы следующих основных типов:

РБМК (реактор большой мощности, канальный) — реактор на тепловых нейтронах, водографитовый;

ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) — реактор на тепловых нейтронах, корпусного типа;

БН (быстрые нейтроны) - реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем.

Единичная мощность ядерных энергоблоков достигла 1500 МВт. В настоящее время считается, что единичная мощность энергоблока АЭС ограничивается не столько техническими соображениями, сколько условиями безопасности при авариях с реакторами.

Действующие в настоящее время АЭС по технологическим требованиям работают главным образом в базовой части графика нагрузки энергосистемы с продолжительностью использования установленной мощности 6500 — 7000 ч/год.

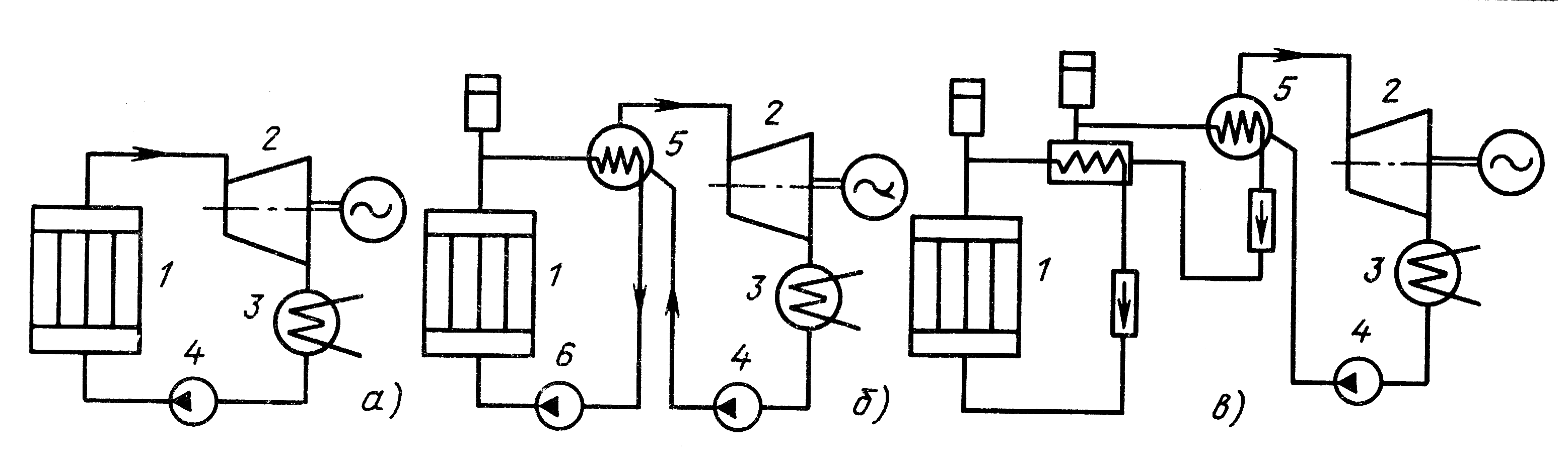

Технологическая схема АЭС зависит от типа реактора, вида теплоносителя и замедлителя, а также от ряда других факторов. Схема может быть одноконтурной (рис. 4, а), двухконтурной (рис. 4,6) и трехконтурной (рис. 4, в).

Рис. 2.3 Технологические схемы АЭС:

а-одноконтурная; б-двухконтурная; в-трехконтурная; 1-реактор; 2-турбогенератор;

3-конденсатор; 4-питательный насос; 5-парогенератор; 6-циркуляционный насос

Одноконтурная схема с кипящим реактором и графитовым замедлителем типа РБМК-1000 применена на Ленинградской АЭС. Реактор работает в блоке с двумя конденсационными турбинами типа К-500-65/3000 и двумя генераторами мощностью 500 МВт. Кипящий реактор является парогенератором и тем самым предопределяет возможность применения одноконтурной схемы. Начальные параметры насыщенного пара перед турбиной: температура 284 °С, давление пара 7,0 МПа. Одноконтурная схема относительно проста, но радиоактивность распространяется на все элементы блока, что усложняет биологическую защиту.

Двухконтурную схему применяют в водо-водяном реакторе типа ВВЭР. В активную зону реактора подается под давлением вода, которая нагревается до температуры 568 - 598 °С при давлении 12,25 — 15,7 МПа. Энергия теплоносителя используется в парогенераторе для образования насыщенного пара. Второй контур нерадиоактивен. Блок состоит из одной конденсационной турбины мощностью 1000 МВт или двух турбин мощностью по 500 МВт с соответствующими генераторами.

Трехконтурную схему применяют на АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем типа БН-600. Чтобы исключить контакт радиоактивного натрия с водой, сооружают второй контур с нерадиоактивным натрием. Таким образом, схема получается трехконтурной.

При работе АЭС, не потребляющих органическое топливо (уголь, нефть, газ), в атмосферу не выбрасываются окислы серы, азота, углекислый газ; это позволяет снизить «парниковый эффект», ведущий к глобальному изменению климата.

Так же, как и КЭС АЭС строятся по блочному принципу. В блок входят реактор, парогенератор, турбина, генератор, повышающий трансформатор. Блоки имеют связь только в распределительных устройствах, к которым подключаются повышающие трансформаторы блоков.

Во многих странах атомные станции уже вырабатывают более половины электроэнергии (во Франции — около 75%, в Бельгии – около 65%), в России – 11%.