- •Введение

- •1.Теоретическая часть

- •1.1 Общие теоретические сведения о биполярных транзисторах

- •1.1.1 Устройство и принцип действия

- •1.1.2 Схемы включения биполярных транзисторов

- •1.1.3 Режим работы биполярных транзисторов

- •1.1.4 Область применения

- •1.2 Биполярный транзистор кт3102г

- •1.2.1 Описание транзистора

- •1.2.2 Электрические параметры

- •1.2.3 Предельные эксплуатационные данные

- •1.3 Задание и данные для расчетной части

- •2. Расчетная часть

- •2.1 Исходные данные

- •2.2 Построение нагрузочной линии по постоянному току

- •2.3 Выбор рабочей точки

- •2.4 Определение h-параметров

- •2.5 Расчёт величин элементов эквивалентной схемы

- •2.6 Расчёт граничных и предельных частот

- •2.7 Определение частотных зависимостей y-параметров

- •Список используемой литературы:

- •Содержание

- •Курсовая работа

- •Заключение

Введение

Первые патенты на принцип работы полевых транзисторов были зарегистрированы в Германии в 1928 году (в Канаде, 22 октября 1925 года) на имя австро-венгерского физика Юлия Эдгара Лилиенфельда. В 1934 году немецкий физик Оскар Хейл запатентовал полевой транзистор. Полевые транзисторы (в частности, МОП-транзисторы) основаны на простом электростатическом эффекте поля, по физике они существенно проще биполярных транзисторов, и поэтому они придуманы и запатентованы задолго до биполярных транзисторов. Тем не менее, первый МОП-транзистор, составляющий основу современной компьютерной индустрии, был изготовлен позже биполярного транзистора, в 1960 году. Только в 90-х годах XX века МОП- технология стала доминировать над биполярной.

В

1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и

Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs

впервые создали действующий биполярный

транзистор, продемонстрированный 16

декабря. 23 декабря состоялось официальное

представление изобретения и именно эта

дата считается днём изобретения

транзистора. По технологии изготовления

он относился к классу точечных

транзисторов. В 1956 году они были награждены

Нобелевской премией по физике «за

исследования полупроводников и открытие

транзисторного эффекта». Интересно,

что Джон Бардин вскоре был удостоен

Нобелевской преми и

во второй раз за создание теории

сверхпроводимости.

и

во второй раз за создание теории

сверхпроводимости.

Позднее вакуумные лампы были заменены транзисторами в большинстве электронных устройств, совершив революцию в создании интегральных схем и компьютеров.

Bell нуждались в названии устройства. Предлагались названия «полупроводниковый триод» (semiconductor triode), «Solid Triode», «Surface States Triode», «кристаллический триод» (crystal triode) и «Iotatron», но слово «транзистор» (transistor), предложенное Джоном Пирсом, победило во внутреннем голосовании.

Первоначально

название «транзистор» относилось к

резисторам, управляемым напряжением.

В самом деле, транзистор можно представить

как некое сопротивление, регулируемое

напряжением на одном электроде(в полевых

транзисторах- напряжением между затвором

и истоком, в биполярных транзисторах-

напряж ением

между базой и эмиттером).

ением

между базой и эмиттером).

В настоящее время биполярный транзистор является одним из наиболее важных полупроводниковых приборов. Он используется в радиоэлектронике в качестве дискретного активного элемента, а в планарном исполнении является основой для создания интегральных твердотельных схем. В свою очередь, твердотельные схемы являются главными элементами современного поколения ЭВМ и других сложных радиоэлектронных устройств.

1.Теоретическая часть

1.1 Общие теоретические сведения о биполярных транзисторах

1.1.1 Устройство и принцип действия

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор, состоящий из трех областей с чередующимися типами электропроводности и пригодных для усиления мощности.

Выпускаемые в настоящее время биполярные транзисторы можно классифицировать по следующим признакам:

1)

по материалу: германиевые  и

кремниевые;

и

кремниевые;

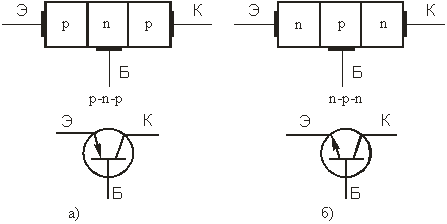

2) по виду проводимости областей: типа p-n-р и n-p-n;

3) по мощности: малой(Pmax=0.3 Вт) средней (Pmax=1,5 Вт) и большой мощности (Pmax> 1,5Вт);

4) по частоте: низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные и СВЧ.

В биполярных транзисторах ток определяется движением носителей заряда двух типов: электронов и дырок (основными и неосновными). Отсюда их название - биполярные.

В настоящее время изготавливают и применяются исключительно транзисторы с плоскостными p-n – переходами.

Устройство плоскостного биполярного транзистора показано схематично на рисунок.1.1:

Рисунок 1.1

Он

представляет собой пластинку германия

и кремния, в которой созданы три области

с различной элек тропроводностью.

У транзистора типа n-p-n

средняя область имеет дырочную, а крайние

области - электронную электропроводность.

тропроводностью.

У транзистора типа n-p-n

средняя область имеет дырочную, а крайние

области - электронную электропроводность.

Транзисторы типа p-n-p имеют среднюю область с электронной, а крайние области с дырочной электропроводностью.

Средняя область транзистора называется базой, одна крайняя область эмиттером, другая коллектором. Таким образом в транзисторе имеются два p-n – перехода: эмиттерный – между эмиттером и базой и коллекторный - между базой и коллектором. Площадь эмиттерного перехода меньше площади коллекторного перехода.

Эмиттером называется область транзистора, назначением которой является инжекция носителей заряда в базу. Коллектором называют область, назначением которой является экстракция носителей заряда из базы. Базой является область, в которую инжектируются эмиттером неосновные для этой области носители заряда.

Концентрация основных носителей заряда в эмиттере во много раз больше концентрации основных носителей в базе, а их концентрация в коллекторе несколько меньше концентрации в эмиттере. Поэтому проводимость эмиттера на несколько порядков выше проводимости базы, а проводимость коллектора несколько меньше проводимости эмиттера. От базы, эмиттера и коллектора сделаны выводы. В зависимости от того, какой из выводов является общим для входной и выходной цепей, различают три схемы включения транзистора: с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК).

Входная,

или управляющая, цепь служит для

управления работой транзистора. В

выходной, или управляемой, цепи получаются

усиленные колебания. Источник усиливаемых

колебаний включается во входную цепь,

а в выходную включается нагрузка.

Рассмотрим принцип действия транзистора на примере транзистора p-n-p- типа, включенного по схеме с общей базой (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - принцип действия биполярного транзистора (p-n-p- типа).

Внешние напряжения двух источников питания ЕЭ и Ек подключают к транзистору таким образом, чтобы обеспечивалось смещение эмиттерного перехода П1 в прямом направлении (прямое напряжение), а коллекторного перехода П2- в обратном направлении (обратное напряжение). Если к коллекторному переходу приложено обратное напряжение, а цепь эмиттера разомкнута, то в цепи коллектора протекают небольшой обратный ток Iко (мкА). Этот ток возникает под воздействием обратного напряжения и создается направленным перемещением неосновных носителей заряда -дырок базы и электронов коллектора через коллекторных переход. Обратный ток протекает по цепи: +Ек, база-коллектор,-Ек. Величина обратного тока коллектора не зависит от напряжения на коллекторе, но зависит от температуры полупроводника.

При

включении в цепь эмиттера постоянного

напряжения ЕЭ в прямом направлении

потенциальных барьер эмиттерного

перехода понижается. Начинается

инжектирование (впрыскивание) дырок в

базу. Внешнее напряжение, приложенное

к транзистору, оказывается приложенным

в основном в переходам П1 иП2, т.к. они

имеют большое сопротивление по сравнению

с сопротивлением базовой, эмиттерной

и коллекторной областей. Поэтому

инжектированные в базу дырки перемещаются

в ней посредством диффузии. При этом

дырки  рекомбинируют

с электронами базы. Поскольку концентрация

носителей в базе значительно меньше,

чем в эмиттере, то рекомбинируют очень

немногие дырки. При малой толщине базы

почти все дырки будут доходить до

коллекторного перехода П2 на место

рекомбинированных электронов в базу

поступают электроны от источников

питания Ек. Дырки, рекомбинировавшие с

электронами в базе, создают ток базы

Iб.

рекомбинируют

с электронами базы. Поскольку концентрация

носителей в базе значительно меньше,

чем в эмиттере, то рекомбинируют очень

немногие дырки. При малой толщине базы

почти все дырки будут доходить до

коллекторного перехода П2 на место

рекомбинированных электронов в базу

поступают электроны от источников

питания Ек. Дырки, рекомбинировавшие с

электронами в базе, создают ток базы

Iб.

Под действием обратного напряжения Ек потенциальный барьер коллекторного перехода повышается, толщина перехода П2 увеличивается. Но потенциальных барьер коллекторного перехода не создает препятствия для прохождения через него дырок. Вошедшие в область коллекторного перехода дырки попадают в сильное ускоряющее поле созданное на переходе коллекторным напряжением, и экстрагируются (втягиваются) коллектором, создавая коллекторный ток Iк. Коллекторный ток протекает по цепи: +Ек, база - коллектор, -Ек.

Таким образом, в транзисторе протекает три тока: ток эмиттера, коллектора и базы.

В проводе, являющемся выводом базы, токи эмиттера и коллектора направлены встречно. Следовательно, ток базы равен разности токов эмиттера и коллектора: Iб= Iэ-Iк. Физические процессы в транзисторе типа n-p-n протекают аналогично процессам в транзисторе типа p-n-p.

Полный

ток эмиттера Iэ

определяется количеством инжектированный

эмиттером основных носителей заряда.

Основная часть этих носителей заряда,

достигая коллектора, создает коллекторных

ток Iк.

Незначительная часть инжектированных

в базу но сителей

заряда рекомбинируют в базе, создавая

ток базы Iб.

Следовательно, ток эмиттера разделяется

на токи базы и коллектора, т.е. Iэ=Iб+Iк.

Ток эмиттера является входным током,

ток коллектора - выходным. Выходной ток

составляет часть входного, т.е.

сителей

заряда рекомбинируют в базе, создавая

ток базы Iб.

Следовательно, ток эмиттера разделяется

на токи базы и коллектора, т.е. Iэ=Iб+Iк.

Ток эмиттера является входным током,

ток коллектора - выходным. Выходной ток

составляет часть входного, т.е.

![]()

где а - коэффициент передачи тока для схемы ОБ;

Поскольку

выходной ток меньше входного, то

коэффициент а<1. Он показывает, какая

часть инжектированных в базу носителей

заряда достигает коллектора. Обычно

величина а составляет 0,95; 0,995. В схеме с

общим эмиттером выходным током является

ток коллектора, а входным - ток базы.

Коэффициент усиления по току для схемы

ОЭ:

,но

,но

![]() тогда

тогда

.

.

Следовательно, коэффициент усиления по току для схемы ОЭ составляет десятки едикниц.

Выходной ток транзистора зависит от входного тока. Поэтому транзистор - прибор, управляемый током.

Изменения тока эмиттера, вызванные изменением напряжения эмиттерного перехода, полностью передаются в коллекторную цепь, вызывая изменение тока тока коллектора. А т.к. напряжение источника коллекторного питания Ек значительно больше, чем эмиттерного Еэ, то и мощность, потребляемая в цепи коллектора Рк, будет значительно больше мощности в цепи эмиттера Рэ. Таким образом, обеспечивается возможность управления большой мощностью в коллекторной цепи транзистора малой мощности, затрачиваемой в эмиттерной цепи, т.е. имеет место усиления мощности.