Лабораторная работа №2

КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛОВ

Наиболее распространенная классификация неорганических минералов основана на их химическом составе и кристаллической структуре вещества. При этой классификации все известные минералы разбиваются на классы: самородные элементы, сульфиды, окислы и гидроокислы, галогениды, карбонаты, сульфаты, бораты, нитраты, фосфаты и силикаты, вольфраматы и молибдаты.

Минералы, слагающие основную массу горной породы, называются породообразующими, некоторые из них, имеющие наиболее важное значение, рассматриваются ниже.

Самородные элементы

В самородном состоянии в природе встречается около 40 химических элементов. Нахождение элементов в самородном состоянии связано со строением их атомов, имеющих устойчивые электронные оболочки:

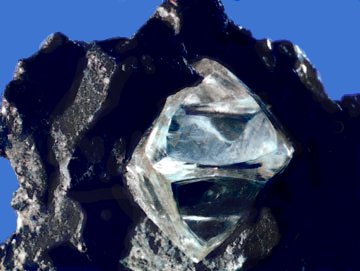

АЛМАЗ – С.

Бесцветные разновидности состоят из чистого углерода. В окрашенных и непрозрачных разностях обнаруживают SiO2, MgO, СaО. В виде включений в алмазах нередко наблюдается графит. Сингония кубическая. Алмаз обладает самой высокой среди минералов твердостью, равной 10. Отличается сильным, так называемым алмазным, блеском. Эти свойства обусловлены его внутренней структурой. Цвет различный, чистые разности бесцветны, водяно-прозрачны, иногда имеет оттенки коричневого, красного, желтого, синего и других цветов. Довольно хрупок. Спайность по октаэдру средняя. Люминесцирует в ультрафиолетовых лучах голубовато-синим цветом. Плотность 3,5 г/см3. Измеряются алмазы в каратах; один метрический карат равен 0,2 г. Электропроводность слабая.

|

|

|

|

Происхождение алмазов магматическое. Образование алмазов связано с кристаллизацией остаточной магмы ультраосновного состава, богатой летучими соединениями. Кристаллизация алмазов начинается еще до начала извержения магмы, причем для этого необходимы специфические условия: очень высокое давление, приблизительно 60 - 80 тыс. атм, и сравнительно низкая температура - около 1000 °С. Полагают, что такие условия существовали при образовании кимберлитовых трубок. Впоследствии в результате взрыва газов образовался «канал», а сами породы были брекчированы.

Диагностические признаки. Исключительная твердость. Характерны также сильный алмазный блеск, часто кривоплоскостные грани кристаллов. Мелкие зерна легко узнаются по люминесценции, резко проявляющейся в ультрафиолетовых лучах.

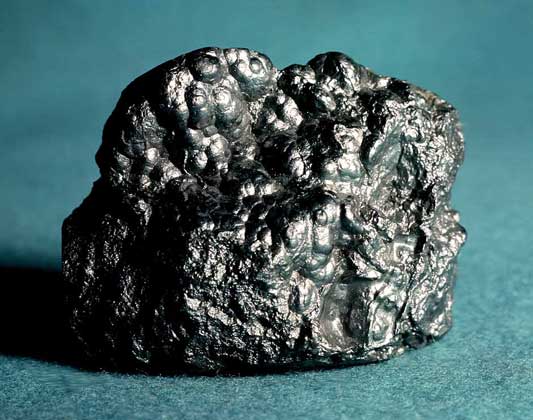

ГРАФИТ - С.

В отличие от алмаза графит представляет собой гексагональную модификацию углерода. Упаковка атомов углерода в графите менее плотная, чем у алмаза. Это приводит к уменьшению плотности графита по сравнению с алмазом, а значительные промежутки между плоскими гексагональными сетками вызывают совершенную спайность. Плотность графита 2,25 г/см3, твердость 1.

|

|

Цвет железно-черный. Черта черная, блестящая. Блеск металловидный. Проводит электричество. Огнеупорен и кислотоупорен.

Графит образует мелкие шестиугольные кристаллики в известняках и сланцах. Агрегаты графита плотные, чешуйчатые, землянистые, сферические. От похожего на него молибденита отличается по черте: графит дает черную черту на бумаге, молибденит - голубоватую.

Агрегаты часто тонкочешуйчатые, реже встречаются шестоватые или волокнистые массы. Химический состав редко отличается чистотой. В значительных количествах (до 10-20%) часто присутствует зола, иногда вода, битумы, газы. Сингония гексагональная.

В тонких листочках гибок. Жирен на ощупь. Мажет бумагу и пальцы. Плотность 2,09-2,23 г/см3. Обладает высокой электропроводностью.

Диагностические признаки. Легко узнается по цвету, низкой твердости и жирности на ощупь.

Практическое значение. Графит используется в литейном производстве, в изготовлении тиглей, смазочных материалов, при производстве красок, электродов. Графит повсеместно применяется для изготовления грифелей для карандашей.

СЕРА S.

Сингония ромбическая. Кристаллы имеют дипирамидальный облик (дипирамиды усечены) и образуют красивые друзы. Часто встречаются в сплошных массах и натечных формах.

Цвет желтый, бурый и черный от включения битумов. Черта светло-желтая. Кристаллы просвечивают. Блеск на гранях стеклянный, в изломе жирный, смолистый. Излом неровный до раковистого. Очень хрупкая. Твердость 1,5-2. Спайность отсутствует. Плотность 2,07 г/см3. Сера легко плавится и при 270° горит синим пламенем с выделением SO2. Диэлектрик - при трении заряжается отрицательно.

Происхождение:

1. Осадочное, биохимическое, отчасти образуется благодаря жизнедеятельности серных бактерий; ассоциирует с гипсом, битумами.

2. При разложении гипсоносных толщ.

3. В зоне окисления сульфидов.

4. В результате возгона при вулканической деятельности дает порошковатые налеты, корки, натечные образования. Иногда встречается селенистая сера.

Диагностические признаки. Сера легко узнается по желтому цвету, хрупкости, блеску и легкости воспламенения.

Практическое значение. Сера идет главным образом на получение серной кислоты, употребляется в текстильной и резиновой промышленности, для производства красок, взрывчатых веществ и для борьбы с вредителями сельского хозяйства.

ЗОЛОТО Au.

Химически чистое золото в природе почти не встречается. Хотя бы в небольшом количестве оно содержит Ag, Сu, реже другие металлы, с которыми образует твердые растворы. Сингония кубическая. В кристаллах встречается редко и большей частью образует мелкую вкрапленность в виде зерен и чешуек в кварце. Иногда встречается в виде дендритов, нитевидных агрегатов и натечных форм. Цвет золотисто-желтый; чем больше примесь серебра, тем золото светлее; от примеси меди приобретает красноватый оттенок. Цвет черты желтый. Блеск металлический. Твердость 2,5-3. Очень ковкое и тягучее, из 1 г золота можно растянуть до 3 км проволоки или раскатать пластинку в 27 м2. Излом крючковатый. Плотность зависит от примесей, для чистого золота она равна 19,3 г/см3. Характеризуется химической стойкостью, в кислотах не растворяется (кроме царской водки).

Золото является рассеянным элементом литосферы. Химические анализы устанавливают его присутствие в малых количествах во всех магматических породах и в морской воде. Месторождения золота генетически связаны с кислыми интрузиями. Наиболее характерным для него является гидротермальное происхождение в кварцевых жилах. Спутниками золота являются пирит, арсенопирит, блеклые руды, халькопирит, висмутин. Благодаря химической стойкости золото накапливается в россыпях. По геологическим признакам различают аллювиальные, делювиальные, террасовые, русловые и другие россыпи.

Диагностические признаки. Диагностика осуществляется по цвету, блестящей черте, высокой плотности, ковкости, тягучести, малой твердости, неокисляемости.

Практическое значение. Золото является главным валютным металлом. Широко применяется оно в ювелирном деле, в некоторых приборах и реактивах, в зубоврачебном деле.

СЕРЕБРО Ag.

Часто содержит примеси Аu, Сu, Hg.

Сингония кубическая. Обычно встречается в виде дендритов, тонких пластинок, разнообразных волосовидных и проволочных форм. Цвет и черта серебряно-белые, на поверхности иногда с черным налетом. Блеск металлический. Твердость 2,5. Плотность 10,5 г/см3. Очень ковкое. Излом крючковатый. Отличается высокой электропроводностью.

Самородное серебро встречается в качестве гидротермального минерала в жилах с сульфидами и в зоне окисления серебряных и некоторых полиметаллических месторождений, где оно образуется за счет аргентита (Ag2S) и сложных сульфосолей серебра гидротермального происхождения.

Диагностические признаки. По цвету, большой плотности, ковкости, электропроводности. Плавится при 960 °С в блестящий шарик, легко растворяется в НNO3, парагенезис с арсенидами Со и Ni; аргентитом, кальцитом, баритом.

Практическое значение. Серебро употребляется в ювелирном деле, для чеканки монет, в различных сплавах.

МЕДЬ Cu.

Встречается в виде дендритов, в крупных неправильных пластинках и ветвистых агрегатах.

Сингония кубическая. Цвет медно-красный, черта блестящая. Блеск металлический. Твердость 2,503. Плотность 8,9 г/см3. Тягучая и ковкая. Излом крючковатый. Обладает высокой электропроводностью.

Происхождение:

1. Экзогенное - медь главным образом находится в зоне окисления медных месторождений в ассоциации с халькозином, купритом, борнитом, лимонитом, малахитом, кальцитом. Самородки меди в зоне окисления достигают иногда нескольких тонн.

2. Гидротермальное - редко, причем всегда низкотемпературное.

Диагностические признаки. По красному цвету свежей поверхности, блестящей черте и ковкости, обычно покрыта медной зеленью и другими окисленными минералами меди.

Практическое значение. Основными потребителями меди являются электротехника, машиностроение, приборостроение и судостроение. Широко применяются различные сплавы с медью (бронза, латунь, мельхиор).

ПЛАТИНА Pt.

В чистом виде не встречается, обычно она образует твердые растворы с железом, иридием, палладием, родием, осмием, медью и другими металлами. В связи с этим различают платину иридистую, палладистую, родистую и др. Наиболее распространенным в природе является поликсен (Pt, Fe) с содержанием железа 9-11 %.

Сингония кубическая. Обычно находится в неправильных зернах, самородках. Цвет и черта светлые, стально-серые. Блеск металлический Твердость 4-4,5. Ковкая, излом крючковатый

Происхождение магматическое - генетически связана с ультраосновными породами (дунитами, перидотитами, пироксенитами), образуя в них вкрапленность или шлировые выделения. Спутниками платины являются оливин, пироксен, хромит, магнетит. В результате выветривания ультраосновных пород платина скапливается в россыпях, откуда добывается промывкой.

Диагностические признаки. Отличительными свойствами платины являются большая плотность (15-19), тугоплавкость (температура плавления 1771°С) и химическая инертность. Платина растворяется только в царской водке.

Практическое значение. Платина применяется для изготовления химической посуды (тиглей, шпателей, чашек), как катализатор в химической промышленности и как благородный металл в ювелирном и зубоврачебном деле.