37 вопрос. Выделение тепла при прохождении электрического тока. При прохождении электрического тока по проводнику в результате столкновений свободных электронов с его атомами и ионами проводник нагревается. Количество тепла, выделяемого в проводнике при прохождении электрического тока, определяется законом Ленца — Джоуля. Его формулируют следующим образом. Количество выделенного тепла Q равно произведению квадрата силы тока I2, сопротивления проводника R и времени t прохождения тока через проводник: Q = I2Rt.Если в этой формуле силу тока брать в амперах, сопротивление в омах, а время в секундах, то получим количество выделенного тепла в джоулях. Следовательно, количество выделенного тепла равно количеству электрической энергии, полученной данным проводником при прохождении по нему тока. Мощность электрического тока — это количество работы, совершаемой за одну секунду времени, или скорость совершения работы. Количество электричества, проходящего через поперечное сечение цепи в течение одной секунды, есть не что иное, как сила тока в цепи. Следовательно, мощность электрического тока будет прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) и силе тока в цепи. Для измерения мощности электрического тока принята единица, называемая ватт (Вт). Мощностью в 1 Вт обладает ток силой в 1 А при разности потенциалов, равной 1 В. Для вычисления мощности постоянного тока в ваттах нужно силу тока в амперах умножить на напряжение в вольтах. Если обозначить мощность электрического тока буквой P, то приведенное выше правило можно записать в виде формулы P = I*U.

38 вопрос. Полупроводник — материал, который по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры. Полупроводники, в которых свободные электроны и «дырки» появляются в процессе ионизации атомов, из которых построен весь кристалл, называют полупроводниками с собственной проводимостью. В полупроводниках с собственной проводимостью концентрация свободных электронов равняется концентрации «дырок». Проводимость полупроводников, обусловленная примесями, называется примесной проводимостью, а сами полупроводники — примесными полупроводниками. Примесная проводимость обусловлена примесями (атомы посторонних элементов), а также дефектами типа избыточных атомов (по сравнению со стехиометрическим составом), тепловыми (пустые узлы или атомы в междоузлиях) и механическими (трещины, дислокации и т. д.) дефектами. Наличие в полупроводнике примеси существенно изменяет его проводимость. Например, при введении в кремний примерно 0,001 ат. % бора его проводимость увеличивается примерно в 106 раз.

39 вопрос. Полупроводниковый диод - самый простой полупроводниковый прибор, состоящий из одного PN перехода. Основная его функция - это проводить электрический ток в одном направлении, и не пропускать его в обратном. Состоит диод из двух слоев полупроводника типов N и P. Полупроводниковые приборы, ППП — широкий класс электронных приборов, изготавливаемых из полупроводников. К полупроводниковым приборам относятся: Интегральные схемы (микросхемы), Полупроводниковые диоды (в том числе варикапы, стабилитроны, диоды Шоттки), Тиристоры, фототиристоры, Транзисторы, Приборы с зарядовой связью, Полупроводниковые СВЧ-приборы (диоды Ганна, лавинно-пролетные диоды), Оптоэлектронные приборы (фоторезисторы, фотодиоды, солнечные элементы, детекторы ядерных излучений, светодиоды, полупроводниковые лазеры, электролюминесцентные излучатели), Терморезисторы, датчики Холла.

40

вопрос. Магнитное

поле — силовое поле, действующее на

движущиеся электрические заряды и на

тела, обладающие магнитным моментом,

независимо от состояния их движения;

магнитная составляющая электромагнитного

поля. Магнитное поле может создаваться

током заряженных частиц и/или магнитными

моментами электронов в атомах (и

магнитными моментами других частиц,

хотя в заметно меньшей степени) (постоянные

магниты). Кроме этого, оно появляется

при наличии изменяющегося во времени

электрического поля. Основной силовой

характеристикой магнитного поля является

вектор магнитной индукции

![]() (вектор индукции магнитного поля). С

математической точки зрения B=B

(x,

y, z) —

векторное поле, определяющее и

конкретизирующее физическое понятие

магнитного поля. Нередко вектор магнитной

индукции называется для краткости

просто магнитным полем (хотя, наверное,

это не самое строгое употребление

термина). Ещё одной фундаментальной

характеристикой магнитного поля

(альтернативной магнитной индукции и

тесно с ней взаимосвязанной, практически

равной ей по физическому значению)

является векторный потенциал.

Постоянный магнит

— изделие из магнитотвердого материала

с высокой остаточной магнитной индукцией,

сохраняющее состояние намагниченности

в течение длительного времени. Постоянные

магниты изготавливаются различной

формы и применяются в качестве автономных

(не потребляющих энергии) источников

магнитного поля. Магнитное

поле существует вокруг любого проводника

с током. Электрический ток поэтому можно

рассматривать как источник магнитного

поля. Чем больше сила тока в проводнике,

тем сильнее создаваемое им магнитное

поле. Направление силовых линий

магнитного поля прямолинейного тока

определяется с помощью первого правила

правой руки: если обхватить проводник

ладонью правой руки, направив отставленный

большой палец вдоль тока, то остальные

пальцы этой руки укажут направление

силовых линий магнитного поля данного

тока.

(вектор индукции магнитного поля). С

математической точки зрения B=B

(x,

y, z) —

векторное поле, определяющее и

конкретизирующее физическое понятие

магнитного поля. Нередко вектор магнитной

индукции называется для краткости

просто магнитным полем (хотя, наверное,

это не самое строгое употребление

термина). Ещё одной фундаментальной

характеристикой магнитного поля

(альтернативной магнитной индукции и

тесно с ней взаимосвязанной, практически

равной ей по физическому значению)

является векторный потенциал.

Постоянный магнит

— изделие из магнитотвердого материала

с высокой остаточной магнитной индукцией,

сохраняющее состояние намагниченности

в течение длительного времени. Постоянные

магниты изготавливаются различной

формы и применяются в качестве автономных

(не потребляющих энергии) источников

магнитного поля. Магнитное

поле существует вокруг любого проводника

с током. Электрический ток поэтому можно

рассматривать как источник магнитного

поля. Чем больше сила тока в проводнике,

тем сильнее создаваемое им магнитное

поле. Направление силовых линий

магнитного поля прямолинейного тока

определяется с помощью первого правила

правой руки: если обхватить проводник

ладонью правой руки, направив отставленный

большой палец вдоль тока, то остальные

пальцы этой руки укажут направление

силовых линий магнитного поля данного

тока.

41 вопрос. Сила Ампера - сила взаимодействия двух токов, текущих в малых отрезках проводников, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. В частном случае параллельных проводников силы взаимодействия стремятся сблизить проводники, если текущие в них токи параллельны, и удалить их друг от друга, если токи антипараллельны. Таким образом, параллельные токи притягиваются, а антипараллельные - отталкиваются. Этот физический эффект используется в определении единицы измерения силы электрического тока - Ампера. Также силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле, характеризуемое вектором магнитной индукции B, действует на элементарный отрезок проводника dl, по которому течёт ток силы I.

В основу работы любой электрической машины положен принцип электромагнитной индукции. Электрическая машина состоит из неподвижной части — статора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или индуктора (для машин постоянного тока) и подвижной части — ротора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или якоря (для машин постоянного тока). В роли индуктора на маломощных двигателях постоянного тока очень часто используются постоянные магниты. Ротор может быть: короткозамкнутым; фазным (с обмоткой) — используются там, где необходимо уменьшить пусковой ток и регулировать частоту вращения асинхронного электродвигателя. В большинстве случаев это крановые электродвигатели серии МТКН которые повсеместно используются в крановых установках. Якорь — это подвижная часть машин постоянного тока (двигателя или генератора) или же работающего по этому же принципу так называемого универсального двигателя (который используется в электроинструменте). По сути универсальный двигатель — это тот же двигатель постоянного тока (ДПТ) с последовательным возбуждением (обмотки якоря и индуктора включены последовательно). Отличие только в расчётах обмоток. На постоянном токе отсутствует реактивное (индуктивное или ёмкостное) сопротивление. Поэтому любая болгарка, если выкинуть электронный блок, будет вполне работоспособна и на постоянном токе, но при меньшем напряжении сети. Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно измерительных приборов и другие средства измерений — меры, преобразователи, комплексные установки.

Наиболее существенным признаком для классификации электроизмерительной аппаратуры является измеряемая или воспроизводимая физическая величина, в соответствии с этим приборы подразделяются на ряд видов: амперметры — для измерения силы электрического тока; вольтметры — для измерения электрического напряжения; омметры — для измерения электрического сопротивления; мульти метры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные приборы, частотомеры — для измерения частоты колебаний электрического тока; магазины сопротивлений — для воспроизведения заданных сопротивлений; ваттметры и варметры — для измерения мощности электрического тока; электрические счётчики — для измерения потреблённой электроэнергии и множество других видов. Кроме этого существуют классификации по другим признакам: по назначению; по способу представления результатов; по методу измерения; по способу применения и по конструкции, по принципу действия.

42

вопрос. Магнитное

поле характеризуется векторной физической

величиной, которая обозначается символом

![]() Индукция магнитного поля и называется

индукцией магнитного поля (или магнитной

индукцией). Магнитная индукция может

быть определена[2] как отношение

максимального механического момента

сил, действующих на рамку с током,

помещенную в однородное поле, к

произведению силы тока в рамке на её

площадь. Является основной фундаментальной

характеристикой магнитного поля,

аналогичной вектору напряжённости

электрического поля. В системе СГС

магнитная индукция поля измеряется в

гауссах (Гс), в системе СИ — в теслах

(Тл): 1 Тл = 104 Гс. Магнитометры, применяемые

для измерения магнитной индукции,

называют тесламетрами.

Индукция магнитного поля и называется

индукцией магнитного поля (или магнитной

индукцией). Магнитная индукция может

быть определена[2] как отношение

максимального механического момента

сил, действующих на рамку с током,

помещенную в однородное поле, к

произведению силы тока в рамке на её

площадь. Является основной фундаментальной

характеристикой магнитного поля,

аналогичной вектору напряжённости

электрического поля. В системе СГС

магнитная индукция поля измеряется в

гауссах (Гс), в системе СИ — в теслах

(Тл): 1 Тл = 104 Гс. Магнитометры, применяемые

для измерения магнитной индукции,

называют тесламетрами.

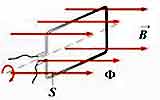

Контур, помещенный в однородное магнитное поле, пронизывается магнитным потоком

(потоком

векторов магнитной индукции).

Ф - магнитный поток, пронизывающий площадь контура, зависит от величины вектора магнитной индукции, площади контура и его ориентации относительно линий индукции магнитного поля. Если вектор магнитной индукции перпендикулярен площади контура, то магнитный поток максимальный. Если вектор магнитной индукции параллелен площади контура, то магнитный поток равен нулю.

43 вопрос. Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. Закон электромагнитной индукции Фарадея гласит, что для любого замкнутого контура индуцированная электродвижущая сила (ЭДС) равна скорости изменения магнитного потока, проходящего через этот контур, взятого со знаком минус. Или другими словами: Генерируемая ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока.

44 вопрос. Электрическое поле, возникающее при изменении магнитного поля, имеет совсем другую природу, чем электростатическое. Оно не связано непосредственно с электрическими зарядами, и его линии напряженности не могут на них начинаться и кончаться. Они вообще нигде не начинаются и не кончаются, а представляют собой замкнутые линии, подобные линиям индукции магнитного поля. Это так называемое вихревое электрическое поле. Чем быстрее меняется магнитная индукция, тем больше напряженность электрического поля. Правило Ленца, правило для определения направления индукционного тока: индукционный ток, возникающий при относительном движении проводящего контура и источника магнитного поля, всегда имеет такое направление, что его собственный магнитный поток компенсирует изменения внешнего магнитного потока, вызвавшего этот ток.

45 вопрос. Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении протекающего через контур тока. При изменении тока в контуре пропорционально меняется и магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром. Изменение этого магнитного потока, в силу закона электромагнитной индукции, приводит к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС. Это явление и называется самоиндукцией. (Понятие родственно понятию взаимоиндукции, являясь как бы его частным случаем). Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током). Этим свойством ЭДС самоиндукции сходна с силой инерции. Индуктивность (или коэффициент самоиндукции) — коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и магнитным потоком, создаваемым этим током через поверхность, краем которой является этот контур.

46 вопрос. Принцип действия электрогенератора заключается в явлении самоиндукции – в проводнике, который перемещается в силовых линиях магнитного поля, образуется ЭДС (электродвижущая сила). Главными частями электрогенератора считаются система катушек и магнитная система. Магнитная – создает поле, а система проводников – трансформирует его в электрическое поле. Вдобавок к этому, в электрическом генераторе имеется специальная система отвода напряжения, которая связывает генератор и питающиеся от него приборы. Как видите, принцип действия электрогенератора весьма прост.

47

вопрос. Переменный

ток (англ. alternating current) — электрический

ток, который с течением времени изменяется

по величине и направлению или, в частном

случае, изменяется по величине, сохраняя

своё направление в электрической цепи

неизменным. Условное обозначение на

электроприборах:

![]() или

или

![]() (знак синусоиды), или латинскими буквами

AC. Переменный

ток — величина алгебраическая, знак

его определяется тем, в каком направлении

в рассматриваемый момент времени

протекает ток в цепи — в положительном

или отрицательном. Величина переменного

тока, соответствующая данному моменту

времени, называется мгновенным значением

переменного тока. Максимальное мгновенное

значение переменного тока, которого он

достигает в процессе своего изменения,

называется амплитудой тока Im.

График зависимости переменного тока

от времени называется развёрнутой

диаграммой переменного тока.

Трансформатор (от

лат. transformo — преобразовывать) — это

статическое электромагнитное устройство,

имеющее две или более индуктивно

связанные обмотки на каком-либо

магнитопроводе и предназначенное для

преобразования посредством электромагнитной

индукции одной или нескольких систем

(напряжений) переменного тока в одну

или несколько других систем (напряжений),

без изменения частоты/ Трансформатор

осуществляет преобразование переменного

напряжения и/или гальваническую развязку

в самых различных областях применения

— электроэнергетике, электронике и

радиотехнике. Конструктивно трансформатор

может состоять из одной (автотрансформатор)

или нескольких изолированных проволочных,

либо ленточных обмоток (катушек),

охватываемых общим магнитным потоком,

намотанных, как правило, на магнитопровод

(сердечник) из ферримагнитного

магнито-мягкого материала.

(знак синусоиды), или латинскими буквами

AC. Переменный

ток — величина алгебраическая, знак

его определяется тем, в каком направлении

в рассматриваемый момент времени

протекает ток в цепи — в положительном

или отрицательном. Величина переменного

тока, соответствующая данному моменту

времени, называется мгновенным значением

переменного тока. Максимальное мгновенное

значение переменного тока, которого он

достигает в процессе своего изменения,

называется амплитудой тока Im.

График зависимости переменного тока

от времени называется развёрнутой

диаграммой переменного тока.

Трансформатор (от

лат. transformo — преобразовывать) — это

статическое электромагнитное устройство,

имеющее две или более индуктивно

связанные обмотки на каком-либо

магнитопроводе и предназначенное для

преобразования посредством электромагнитной

индукции одной или нескольких систем

(напряжений) переменного тока в одну

или несколько других систем (напряжений),

без изменения частоты/ Трансформатор

осуществляет преобразование переменного

напряжения и/или гальваническую развязку

в самых различных областях применения

— электроэнергетике, электронике и

радиотехнике. Конструктивно трансформатор

может состоять из одной (автотрансформатор)

или нескольких изолированных проволочных,

либо ленточных обмоток (катушек),

охватываемых общим магнитным потоком,

намотанных, как правило, на магнитопровод

(сердечник) из ферримагнитного

магнито-мягкого материала.

48 вопрос. Электроэнергию производят сегодня в основном на электростанциях трех типов: тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. Расскажем кратко о принципах действия каждого типа электростанций. На тепловых электростанциях с помощью тепловых двигателей (обычно паровых турбин) внутреннюю энергию топлива (нефти, газа, угля) преобразуют в механическую энергию. А затем механическую энергию преобразуют в электрическую с помощью генераторов, действие которых основано на явлении электромагнитной индукции. На атомных электростанциях энергию, которая выделяется в атомных реакторах при делении атомных ядер (например, урана), преобразуют также с помощью тепловых двигателей в механическую энергию, после чего механическую энергию преобразуют в электрическую с помощью генераторов. На гидроэлектростанциях механическую энергию падающей воды с помощью генераторов преобразуют в электрическую энергию.

Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство — естественно-монопольный сектор электроэнергетики: потребитель может выбирать, у кого покупать электроэнергию (то есть энергосбытовую компанию), энергосбытовая компания может выбирать среди оптовых поставщиков (производителей электроэнергии), однако сеть, по которой поставляется электроэнергия, как правило, одна, и потребитель технически не может выбирать электросетевую компанию. С технической точки зрения, электрическая сеть представляет собой совокупность линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторов, находящихся на подстанциях. Пути передачи электроэнергии: Линии электропередачи, Воздушные линии (ВЛ), Кабельные линии (КЛ). По данным Управления по энергетической информации США (EIA — U.S. Energy Information Administration) в 2008 году мировое потребление электроэнергии составило около 17,4 трлн кВт•ч.

49 вопрос. В чем заключаются проблемы энергосбережения

1. На производстве.

- использование устаревшего оборудования, не соответствующего требованиям энергоэффективности,

- применение устаревших технологий в производственном цикле,

- отсутствие финансовой возможности закупить новую технику и внедрять прогрессивные энергосберегающие меры,

- слабые организационные меры по обеспечению энергосберегающих мероприятий.

2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- ветхий жилой фонд и ветхие инженерные коммуникации, вследствие которых происходят значительные потери тепла,

- нехватка источников финансирования работ по реконструкции и модернизации инженерных систем и зданий жилого фонда,

- невозможность установить поквартирные приборы учета расхода тепла (в домах застройки до 2000 га) из-за конструктивных особенностей систем отопления, а иногда и по причине изношенности внутридомовых сетей,

- слабая мотивация конечных потребителей к экономии энергетических ресурсов.

3. В строительстве. Проблемы энергосбережения в строительстве наблюдаются и в рамках программ реконструкции, и в части вопросов вновь возводимого жилья:

- не решена проблема использования современных систем вентиляции (с рекуперацией) в строящихся и реконструируемых зданиях (старые и неработающие системы приводят к дополнительным теплопотерям и ухудшению микроклимата в помещениях),

- использование в массовом строительстве дешевых стройматериалов, несмотря на налаженный в России выпуск энергосберегающих решений (производство теплоотражающих стекол, светопрозрачных конструкций, фотоэлектрических панелей, теплоизоляционных материалов),

- слабое использование в строительстве альтернативных источников энергии (солнечные коллекторы и батареи, тепловые насосы, ветровые генераторы),

- слабое применение в России новейших строительных технологий (опыта западных стран).

4. На общероссийском уровне.

- нехватка узкопрофильных квалифицированных специалистов в области энергосбережения по отраслям (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и пр.),

- недостаточно четко проработанные законодательные акты в области энергосбережения,

- отсутствие программ по поддержке производителей энергосберегающей продукции,

- отсутствие норм, регламентирующих вопросы энергосбережения в строительстве,

- недостаток опыта финансирования энергосберегающих проектов со стороны банков.

50 вопрос.

Ни в коем случае нельзя касаться оголенных проводов, по которым идет электрический ток.

Нельзя проверять наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами. Чтобы не повредить изоляции, и чтобы не было коротких замыканий (вспышек пламени), нельзя защемлять провода дверями, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях. Нужно следить за тем, чтобы электрические провода не соприкасались с батареями отопления, трубами водопровода, с телефонными и радиотрансляционными проводами.

Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, булавки, дергать провода, так как это может привести к поражению током.

Нельзя вешать одежду и другие вещи на выключатели, ролики и провода, так как провода могут оборваться. Коснувшись один другого, они вызовут пожар.

Опасно включать и выключать электрические лампочки, а также бытовые приборы мокрыми руками. Заменять перегоревшие лампочки нужно при отключенном выключателе.

Категорически запрещается пользоваться бытовыми электроприборами, по корпусу которых проходит ток (прибор «кусается»). Штепсельную вилку при включении и выключении приборов нужно брать за пластмассовую колодку, а не за провод.

Приборы, в которых кипятят воду, готовят пищу (электрочайники, кастрюли), нельзя включать в сеть пустыми. Их нужно наполнить водой не меньше чем на одну треть. Когда наливают воду в чайник или кастрюлю, они должны быть обязательно выключены.

Нужно следить также и за тем, чтобы шнуры, снятые с приборов, не оставались присоединенными к штепсельной розетке, потому что при случайном прикосновении к ним возможно поражение током.

Включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной рукой, желательно правой, не касаясь при этом водопроводных, газовых и отопительных труб.

Чтобы избежать пожара, бытовые электроприборы нужно устанавливать на специальных подставках (керамических, металлических или из асбеста) и на безопасном расстоянии от легко загорающихся предметов (занавесей, портьер, скатертей).

Нельзя оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать наблюдать за ними детям. Это может привести к пожару.

51 вопрос. Колебательный контур — осциллятор, представляющий собой электрическую цепь, содержащую соединённые катушку индуктивности и конденсатор. В такой цепи могут возбуждаться колебания тока (и напряжения). Колебательный контур — простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания.

Электромагнитными колебаниями называются периодические изменения напряженности Е и индукции В. Электромагнитными колебаниями являются радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи, гамма-лучи. Свободные электромагнитные колебания возникают в колебательном контуре после однократного подведения энергии. Объяснение явления: На обкладках конденсатора сосредоточен электрический заряд, после того как колебательному контуру предоставляется самостоятельность, конденсатор разряжается через катушку индуктивности, в которой возникает электрический ток. В конденсаторе сосредоточено электрическое поле с энергией W, которая по мере разрядки конденсатора, а в катушке возрастанию тока способствует магнитной энергии W. Если контур реальный, то потери энергии электромагнитного поля неизбежны, т. к. частично энергия электромагнитного поля переходит во внутреннюю энергию проводников, диэлектрика, а также выделяется в виде джоулевого тепла на активной нагрузке (омическом сопротивлении R). В результате, в реальном контуре возникают свободные электромагнитные колебания, которые являются затухающими. Вывод: (делают ученики) Свободные колебания, возникающие при разрядке конденсатора через катушку — затухающие электромагнитные колебания.

52 вопрос. Вынужденные электромагнитные колебания - переменный электрический ток, являются незатухающими. Для того чтобы колебания были незатухающими, на колеблющееся тело должна действовать внешняя периодически изменяющаяся сила. Вынужденными электромагнитными колебаниями называют периодические изменения силы тока и напряжения в электрической цепи, происходящие под действием переменной Э. Д. С. от внешнего источника. Роль внешней силы выполняет Э. Д. С. от внешнего источника - генератора переменного тока, работающего на электростанции. Вынужденные колебания электромагнитные обеспечивают работу электрических двигателей в станках на заводах и фабриках, приводят в действие электробытовые приборы и осветительные системы. Действие внешней переменной Э. Д. С. способно восстанавливать потерю энергии, создавать и поддерживать незатухающие электромагнитные колебания.

Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока. Величина, равная квадратному корню из среднего значения квадрата силы тока, называется действующим значением силы непеременного тока. Действующим или эффективным значением переменного напряжения называют величину такого постоянного напряжения, которое по своему тепловому действию равноценно данному переменному напряжению.

53 вопрос. Если катушка индуктивности включена в цепь переменного тока, то в такой цепи, фаза тока всегда отстает от фазы напряжения. Катушка индуктивности в цепи переменного тока может работать как безваттный резистор.

Сопротивление, оказываемое конденсатором переменному току, зависит от величины емкости конденсатора и от частоты тока. Чем больше емкость конденсатора, тем больший заряд переносится по цепи за время заряда и разряда конденсатора, а, следовательно, и тем больший будет ток в цепи. Увеличение же тока в цепи свидетельствует о том, что уменьшилось ее сопротивление. Следовательно, с увеличением емкости уменьшается сопротивление цепи переменному току. С увеличением частоты уменьшается сопротивление конденсатора переменному току. Подобно тому как сопротивление катушки переменному току называют индуктивным, сопротивление конденсатора принято называть емкостным. Таким образом, емкостное сопротивление тем больше, чем меньше емкость цепи и частота питающего ее тока. Емкостное сопротивление обозначается через Хс и измеряется в омах. Зависимость емкостного сопротивления от частоты тока и емкости цепи определяется формулой Хс = 1/ωС, где ω — круговая частота, равная произведению 2πf, С—емкость цепи в фарадах. Емкостное сопротивление, как и индуктивное, является реактивным по своему характеру, так как конденсатор не потребляет энергии источника тока.

54 Вопрос. Активное сопротивление — сопротивление электрической цепи или её участка, обусловленное необратимыми превращениями электрической энергии в другие виды энергии (в тепловую энергию).

Резонанс в электрической цепи переменного тока – явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний силы тока в колебательном контуре при совпадении частоты внешнего переменного напряжения с частотой свободных незатухающих колебаний в контуре. Явление электрического резонанса широко используется при осуществлении радиосвязи в схемах настройки радиоприёмников (для выделения сигнала требуемой частоты), усилителей, генераторов высокочастотных колебаний. На явлении резонанса основана работа многих измерительных приборов. Например, резонансный волномер используется для измерения частоты и является основной частью генераторов стандартных сигналов.

55 вопрос. Электромагнитное поле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля.

ЭЛЕКТРОМАГНИ́ТНЫЕ ВО́ЛНЫ, электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. Электромагнитной волной называют распространяющееся электромагнитное поле.

56 вопрос.

Скорость

распространения электромагнитной волны

в среде зависит от электрических и

магнитных свойств этой среды

![]() ,

где c – скорость электромагнитных волн

в вакууме; e, m – диэлектрическая и

магнитная проницаемости среды. Свойства

электромагнитных волн: распространяются

прямолинейно, отражаются, преломляются,

поглощаются, интерферируют, дифрагируют,

поляризуются подобно световым волнам

(свету).

,

где c – скорость электромагнитных волн

в вакууме; e, m – диэлектрическая и

магнитная проницаемости среды. Свойства

электромагнитных волн: распространяются

прямолинейно, отражаются, преломляются,

поглощаются, интерферируют, дифрагируют,

поляризуются подобно световым волнам

(свету).

57 вопрос. Принцип радиосвязи: Передача происходит следующим образом: на передающей стороне (в радиопередатчике) формируются высокочастотные колебания (несущий сигнал) определенной частоты. На него накладывается сигнал, который нужно передать (звука, изображения и т. д.) — происходит модуляция несущей полезным сигналом. Сформированный таким образом высокочастотный сигнал излучается антенной в пространство в виде радиоволн. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в приемной антенне, он поступает в радиоприёмник. Здесь система фильтров выделяет из множества наведенных в антенне токов от разных передатчиков сигнал с нужной несущей частотой, а детектор выделяет из него модулирующий полезный сигнал. Получаемый сигнал может несколько отличаться от передаваемого передатчиком вследствие влияния разнообразных помех.

Принцип телевещания: Телевидение основано на принципе последовательной передачи элементов[1] изображения с помощью радиосигнала или по проводам. Разложение изображения на элементы происходит при помощи диска Нипкова, электронно-лучевой трубки или полупроводниковой матрицы. Количество элементов изображения выбирается в соответствии с полосой пропускания радиоканала и физиологическими критериями. Для сужения полосы передаваемых частот и уменьшения заметности мерцания экрана телевизора применяют чересстрочную развёртку. Также она позволяет увеличить плавность передачи движения. Телевизионный тракт в общем виде включает в себя следующие устройства: Телевизионная передающая камера. Служит для преобразования изображения, получаемого при помощи объектива на мишени передающей трубки или полупроводниковой матрице, в телевизионный видеосигнал. Телекинопроектор. Преобразует изображение и звук на киноплёнке в телевизионный сигнал, и позволяет демонстрировать кинофильмы по телевидению. Видеомагнитофон. Записывает и в нужный момент воспроизводит видеосигнал, сформированный передающей камерой или телекинопроектором. Видеомикшер. Позволяет переключаться между несколькими источниками изображения: камерами, видеомагнитофонами и другими. Передатчик. Несущий сигнал высокой частоты модулируется телевизионным сигналом и передается по радио или по проводам. Приёмник — телевизор. С помощью синхроимпульсов, содержащихся в видеосигнале, телевизионное изображение воспроизводится на экране приемника (кинескоп, ЖК-дисплей, плазменная панель). Кроме того, для создания телевизионной передачи используется звуковой тракт, аналогичный тракту радиопередачи. Звук передаётся на отдельной частоте обычно при помощи частотной модуляции, по технологии, аналогичной FM-радиостанциям. В цифровом телевидении звуковое сопровождение, часто многоканальное, передаётся в общем с изображением потоке данных.

58 вопрос. Во второй половине 19 века Максвелл доказал теоретически существование электромагнитных волн, которые могут распространяться даже в вакууме. И он предположил, что свет тоже является электромагнитной волной. Потом это предположение подтвердилось. Но актуально также было представление о том, что в некоторых случаях свет ведет себя как поток частиц. Теория Максвелла противоречила некоторым экспериментальным фактам. Но, в 1990 году, физик Макс Планк выдвинул гипотезу, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями – квантами. А в 1905 г. Альберт Эйнштейн выдвинул идею, о том, что электромагнитные волны с некоторой частотой можно рассматривать как поток квантов излучения с энергией E=р*ν. В настоящее время квант электромагнитного излучения называют фотоном. Фотон не обладает ни массой, ни зарядом и всегда распространяется со скоростью света. То есть при излучении и поглощении свет проявляет корпускулярные свойства, а при перемещении в пространстве волновые.

Интерференция света — перераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких когерентных световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её распределение называется интерференционной картиной.

Дифракция света, явления, наблюдающиеся при распространении света мимо резких краёв непрозрачных или прозрачных тел, сквозь узкие отверстия. При этом происходит нарушение прямолинейности распространения света, т. е. отклонение от законов геометрической оптики.

59 вопрос.

Закон отражения света: падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости (плоскость падения). Угол отражения γ равен углу падения α.

Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред.

Полное внутреннее отражение, отражение оптического излучения (света) или электромагнитного излучения другого диапазона (например, радиоволн) при его падении на границу раздела двух прозрачных сред из среды с большим преломления показателем (ПП). П. в. о. осуществляется, когда угол падения i превосходит некоторый предельный (называется также критическим) угол iпр. При i> inp преломление во вторую среду прекращается. Впервые П. в. о. описано И. Кеплером. После открытия Снелля закона преломления стало ясно, что в рамках геометрической оптики П. в. о. — прямое следствие этого закона: оно обусловлено тем, что угол преломления j не может превышать 90° (рис. 1). Величина iпр задаётся условием siniпр = 1/n, где n — относительный ПП 1-й и 2-й среды. Значения n и, следовательно, iпр несколько отличаются для разных длин волн (частот) излучения (дисперсия света). При П. в. о. электромагнитная энергия полностью (отсюда — "полное") возвращается в оптически более плотную (с большим ПП) среду. Значение отражения коэффициента при П. в. о. превосходит его самые большие значения для зеркального отражения от полированных поверхностей и практически с высокой точностью равно 1. Кроме того, этот коэффициент при П. в. о., в отличие от зеркального отражения, не зависит от длины волны излучения (при условии, что для этой длины волны П. в. о. вообще имеет место) и даже при многократном П. в. о. спектральный состав ("цвет") сложного излучения не меняется. Поэтому П. в. о. широко используется во многих оптических приборах и экспериментах (см., например, Волоконная оптика, Отражательные призмы, Поляризационные призмы, Световод, см. рис. 2 и 3). Следует, однако, отметить, что энергия электромагнитных волн при П. в. о. частично проникает во 2-ю (с меньшим ПП) среду, но затем возвращается обратно. Глубина этого проникновения весьма невелика — порядка длины волны отражаемого света.

60 вопрос.

Дисперсия света (разложение света) — это явление, обусловленное зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимость фазовой скорости света в веществе от длины волны (или частоты). Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена значительно позднее.

61 вопрос.

Электромагнитное излучение подразделяется на:

- радиоволны (начиная со сверхдлинных),

- инфракрасное излучение,

- видимый свет,

- ультрафиолетовое излучение,

- рентгеновское излучение и жесткое (гамма-излучение).

Применение: 1) Радиосвязь; 2) Медицина, бесконтактный нагрев; 3) трудно сказать где оно не используется; 4) искусственный загар, искусственное освещение для растений; 5) медицина, дефектоскопия.

Свойства: всем электромагнитным излучениям в той или иной свойственны интерференция, дифракция, преломление, и др. Однако, у высокоэнергетического ЭМ-излучения (экстремальный УФ и выше) эти свойства менее выражены.