- •10.11. Математические модели управления технологическими объектами

- •10.12. Синтез математической модели управления по таблице состояния

- •10.13. Синтез математической модели управления по циклограмме

- •10.14. Типовые схемы автоматического управления технологическими объектами

- •Глава 11 системы чпу и роботы

- •11.3, Клавишная система чпу обрезного станка

- •11.4. Системы чпу станочного оборудования на базе микроэвм

- •11.5. Основные понятия и определения робототехники

- •11.6. Средства очувствления промышленных роботов

- •11.7. Позиционно-скоростное управление

- •11.8. Аппаратные средства систем управления промышленными роботами

- •11.9. Устройства управления роботами на базе программируемых логических матриц

- •11.10. Устройства управления промышленными роботами на базе микроконтроллеров

- •11.11. Устройство управления промышленными роботами

- •11.12. Программное обеспечение роботов, управляемых эвм

- •Раздел I 11

- •Глава 12

- •12.1. Общие характеристики систем автоматики лесозаготовительных машин

- •12.2. Система гидроавтоматики валочно-пакетирующей машины лп-19а

- •12.3. Система гидроавтоматики сучкорезной машины лп-33

- •12.4. Система гидроавтоматики челюстного погрузчика леса пл-2

- •12.5. Автоматизированное управление рабочими органами лесосечных машин

- •12.6. Автоматизированное управление гидроманипуляторами

- •12.7. Автоматическая стабилизация вертикального (горизонтального) положения захватно-срезающего устройства

- •12.8. Регулирование скорости надвигания пильного аппарата

- •12.9. Регулирование скорости протаскивания деревьев лесосечных сучкорезных машин

- •12.10. Автоматическая синхронизация скоростей движения штоков гидроцилиндров челюстных погрузчиков

- •Глава 13

- •13.5. Автоматизация разборки и обрезки сучьев с деревьев

- •13.6. Лесонакопители

- •Глава 14

- •14.3. Автоматическое управление раскряжевочными установками с одной пилой

- •14.5. Автоматическое регулирование скорости подающего лесотранспортера

- •14.6. Стол отмера длин сортиментов

- •14.8. Автоматическое управление многопильными раскряжевочными установками

- •14.9. Многопильные полуавтоматические установки

- •14.10. Основы построения асутп производством круглых лесоматериалов

- •Глава 15

- •15.1. Общие сведения о сортировке древесины. Классификация сортировочных систем

- •15.2. Локальные системы сортировки

- •15.3. Централизованные синхронно-следящие сортирующие системы

- •15.4. Счетно-управляющее сортировочное устройство

- •15.5. Микропроцессорное управление сортировкой древесины

- •15.6. Центроискатели

- •16.1. Общие сведения о штабелевке

- •162. Автоматические системы управления перемещением штабелевочно-погрузочных кранов

- •16.3. Автоматические системы управления грузозахватными механизмами. Контроль грузоподъемности

- •Глава 17

- •17.1. Методы учета круглых лесоматериалов

- •17.2. Основные требования к автокубатурникам круглых лесоматериалов

- •17.4. Измерение диаметров бревен с различными уровнями квантования

- •17.5. Автоматическая маркировка круглых лесоматериалов

- •17.6. Автокубатурники истинного объема

- •17.7. Табличные автокубатурники круглых лесоматериалов

- •17.8. Силометрический способ учета объемов древесины

- •17.9. Автокубатурники, определяющие объем пачки сортиментов

- •Раздел I

- •Глава 3. Усилительные элементы..............61

- •Глава 4. Исполнительные механизмы............93

- •Глава 6. Элементы и узлы цифровой автоматики........141

- •Глава 7. Микропроцессоры и микроЭвм . . . ..'....... 180

- •Раздел II

- •Глава 9. Линейные автоматические системы регулирования .... 217

- •Глава 10. Математическая логика и логические элементы.....235

- •Глава 11. Системы чпу и роботы..............273

- •Раздел III автоматизация лесопромышленных производственных

- •Глава 12. Автоматизированные системы многооперационных лесозаготовительных машин....................296

- •Глава 13. Автоматизированные системы на разгрузке хлыстов (деревьев) ...............................324

- •Глава 14. Автоматизированные установки для раскряжевки хлыстов, принципиальные схемы...................356

- •Глава 15. Автоматизация сортировки круглых лесоматериалов . . . 406

- •Глава 16. Автоматизация штабелевочно-погрузочных работ . . . .436

- •Глава 17. Автоматизация учета круглых лесоматериалов.....443

Глава 13

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НА РАЗГРУЗКЕ ХЛЫСТОВ (ДЕРЕВЬЕВ)

13.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗГРУЗКЕ ХЛЫСТОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗГРУЗОЧНЫХ УСТАНОВОК

Разгрузка хлыстов или деревьев с подвижного состава может производиться различными механизмами и оборудованием. С технологической точки зрения все разгрузочные установки можно разделить на пачковые и поштучные. При пачковой разгрузке вся пачка хлыстов захватывается тем или иным приспособлением и разгружается на специальную эстакаду или в штабель. При поштучной разгрузке производится выгрузка каждого хлыста или дерева отдельно. Пачковая разгрузка получила повсеместное распространение ввиду высокой производительности и малого времени простоя подвижного состава под разгрузкой. Однако применение этого метода определяет необходимость в разборке этой пачки на отдельные хлысты или деревья для подачи в сучкорезную или раскряжевочную установку.

Конструктивно все разгрузочные установки можно классифицировать следующим образом: канатные системы, крановые установки, гидравлические разгружатели с жестким рабочим органом, подъемники и различные крановые установки.

13.2. КАНАТНЫЕ СИСТЕМЫ

Наибольшее распространение на производстве получила разгрузочно-растаскивающая установка РРУ-10М.

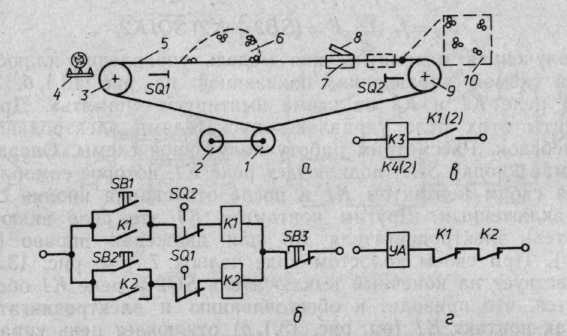

Установка такого типа предназначена для разгрузки лесовозного транспорта 10 (рис. 13.1,а), перемещения пакета 6 хлыстов и его разборку. Установка состоит из двух лебедок 1, приводимых в действие от электродвигателей 2, натяжного и направляющего туеров 3 и 9, челночного захвата 7 с упором 8, который совершает возвратно-поступательное движение при

Рис. 13.1. Разгрузочно-растаскивающее устройство

помощи клапана 5. Разборка пачки хлыстов производится их поштучным отделением из пачки на продольный транспортер 4. Работа установки предусматривает подачу каната 5 к подвижному составу 10, ручную застропку пачки, стаскивание пачки на площадку и ее разборку упором 8. Рассмотрим основные принципы автоматизации управления таких установок, для чего составляем словесную модель управления: воздействием на кнопку SB1 оператор подает разгрузочный канат 5 к подвижному составу, после чего производится застропка каната, далее, воздействуя на другую кнопку SB2, производят включение двигателя в обратном направлении и пачка стаскивается на площадку. При проходе к краю разгрузочной площадки у транспортера 4 пачка должна остановиться. Затем разборка пачки производится упором 8 кнопочным управлением оператора.

Определяем условия включения и выключения электродвигателей. Очевидно, что условием включения холостого хода будет являться кнопка SB1, а условием выключения будет

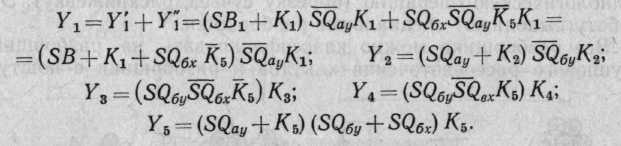

являться конечный выключатель SQ2 (крайнее правое положение челнока 7). Заметим, что действие кнопки SB1 кратковременно, поэтому необходимо в систему добавление (прибавление) элемента память, который бы «запомнил» вид заданного движения. Тогда условием включения холостого хода будет являться выражение вида SB1 + K1. Таким образом имеем, что холостой ход разгрузочного устройства можно записать следующим логическим уравнением:

![]()

Аналогично уравнение грузового хода будет:

![]()

Полученная математическая модель управления иллюстрируется схемой управления, показанной на рис. 13.1,б. Контакты реле К1 и К2 на схеме имитируют «память». Другие контакты этих реле управляют пускателями электродвигателей лебедок. Рассмотрим работу полученной схемы. Оператор, нажимая кнопку SB1, подключает реле К1, которое самоблокируется своим контактом К1 и после отпускания кнопки остается включенным. Другим контактом К1 это реле включает пускатель электродвигателя КЗ для движения вправо (рис. 13.1,в). При своем холостом ходе челнок 7 (см. рис. 13.1,а) воздействует на конечный выключатель SQ2 и реле К1 обесточивается, что приводит к обесточиванию и электродвигателя, так как контакт К1 (см. рис. 13.1, в) отключает цепь управления К3. Замыкающий же контакт этого реле К1 (рис. 13.1, г) включает электромагнит УА тормозного устройства электродвигателя. Заметим, что контакт К2 был замкнут, так как реле К2 до этого было обесточено.

После застропки пачки оператор подает команду на разгрузку (стаскивание) пачки воздействием на кнопку SB2; при этом срабатывает уже реле К2, которое своими контактами К2 самоблокируется и включает пускатель электродвигателя К4 (на рисунке показан индексом). Он реверсирует его вращение, вследствие чего производится грузовой ход каната и пачка стаскивается на разгрузочную площадку. Челнок с захватом, воздействуя на конечный выключатель SQ1, останавливается, так как реле К2 обесточивается. Кнопка SB3 является общей для всей схемы. Заметим, что словесная модель управления тормозного электромагнита УА будет: команда стоп должна быть тогда, когда не работает реле Κ1 и не работает реле К2, т. е. в терминах математической логики мы будем иметь

![]()

что и изображено схемой моделью на рис. 13.1, г,

13.3. ПАЧКОВЫЙ ГИДРОРАЗГРУЖАТЕЛЬ

Одним из прогрессивных направлений в области создания устройств для пачковой разгрузки хлыстов является применение различных гидравлических разгружателей с жестким рабочим органом.

Рассмотрим работу гидравлического сталкивателя в автоматическом режиме.

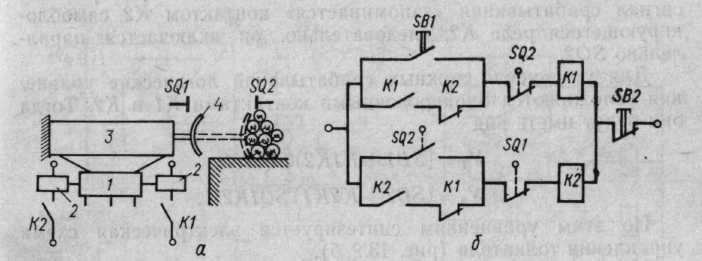

Гидравлический сталкиватель (рис. 13.2, а) состоит из гид-· роцилиндра 3, гидрозолотника 1 с электромагнитами 2, толка-

Рис. 13.2. Пачковый гидроразгружатель

теля с упором 4. Рассмотрим одну из возможных схем автоматического управления этим разгружателем. Заметим, что время на сдвиг пакета хлыстов на эстакаду будет различным, так как вес пакета различный и состояние пакетов, по которым перемещается пакет, тоже. Поэтому в данном случае необходимо применить не программное управление, а путевое. Для этого в наиболее характерных участках траектории сталкивателя устанавливают конечные выключатели SQ1 и SQ2.

Характерными являются точки смены направления движения: вправо — влево; в этих точках и устанавливаются конечные выключатели с самовозвратом. Предусмотрим управление электромагнитами гидрозолотника при помощи электромеханического реле К1 и К2. Здесь необходимо также применить запоминающие элементы, например самоблокирующееся реле.

Составим логические уравнения управления гидравлическим сталкивателем.

Обозначим события движения упора вправо через А, влево через В. Тогда можно написать следующие логические уравнения:

движение вправо (разгрузка)

![]()

движение влево (холостой ход)

![]()

Составляются эти уравнения следующим образом: движение вправо должно произойти тогда, когда оператор нажмет на кнопку SB1. Так как действие кнопки кратковременно, то движение вправо необходимо «запомнить» контактом реле К1 (рис. 13.2,б), т. е. будем иметь условие включения SB1 + K1, а условием выключения движения вправо является срабатывание конечного выключателя SQ2. Движение влево должно произойти, когда сработает конечный выключатель SQ2, при этом сигнал срабатывания «запоминается» контактом К2 самоблокирующегося реле К2, следовательно, он включается параллельно SQ2.

Для устранения ложных срабатываний логические уравнения усложняются блокировочными контактами К1 и К2. Тогда они будут иметь вид

![]()

По этим уравнениям синтезируется электрическая схема управления толкателя (рис. 13.2,б).

На схеме показана общая аварийная кнопка стоп SB2.

13.4. КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ

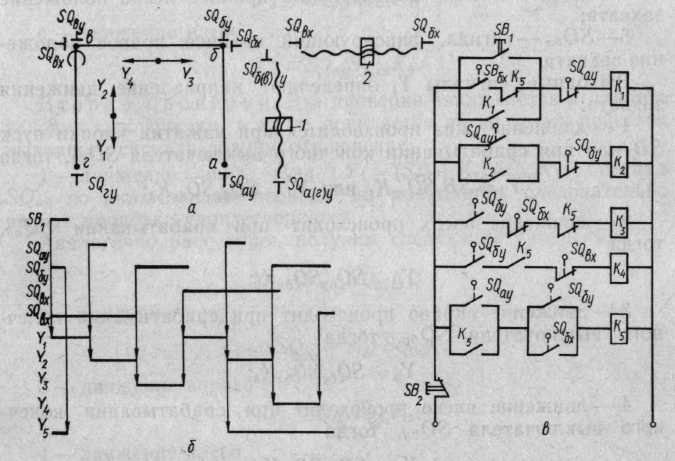

Схема траектории движения захвата крановой установки показана на рис. 13.3, а. Захват находится в точке в. Работа крановой установки происходит следующим образом.

При наличии пачки хлыстов в точке г оператор нажимает кнопку пуск SB1 (рис. 13.3,б) и захват опускается из точки в→г. Далее движение грузозахвата происходит по траектории г→в→б→а→б→в. В точке а производится выгрузка пакета хлыстов. Ввиду переменного ритма работы выбираем путевую схему управления, для чего в характерных точках траектории устанавливаем конечные выключатели.

Воздействие на эти конечные выключатели производится винтом с гайкой 1 (рис. 13.3,а), который приводится в движение от электродвигателя подъема и опускания захвата, и другим винтом с гайкой 2 от электродвигателя перемещения захвата «вправо—влево». Заметим, что две траектории вертикального движения захвата в→г (г→в) и б→а (а→б) управляются датчиками SQay и SQ6y, тогда датчики SQеу и SQгу можно исключить (рис. 13.3,а).

Как отмечалось выше, захват крана находится в точке в. После нажатия оператором кнопки пуск SB1 включается дви-

гатель вертикального перемещения захвата и начинается движение вниз Υ1(в→г), затем процесс происходит автоматически. При воздействии гайки 1 на датчик SQay происходит реверс двигателя перемещения захвата и начинается движение вверх Υ2(г→в). Дойдя до датчика SQбу, гайка 1 воздействует на него и включается двигатель горизонтального перемещения захвата вправо Y3, причем датчик SQбу находится в поджатом состоянии. При воздействии на датчик SQвx движение вправо прекращается и включается двигатель вертикального перемещения захвата, начинается движение вниз Y1(6→a), при нажатии на

Рис. 13.3. Крановая установка

т

датчик SQay начинается движение вверх Y2(a→6). При этом во время движения вниз — вверх датчик SQбx находится в поджатом состоянии.

При срабатывании датчика SQбу двигатель вертикального перемещения отключается и движение вверх прекращается. Включается двигатель горизонтального перемещения захвата Υ4(6→в), до точки в. Достигнув точки в, захват воздействует на датчик SQвх и движение влево прекращается, двигатель горизонтального перемещения захвата отключился. Захват вернулся в исходное положение.

Установка вновь готова к работе.

Порядок составления циклограмм. Для составления математической модели установки необходимо построить цикло-

грамму. Для построения циклограммы определим входные и выходные сигналы.

Входные сигналы (рис. 13.3,б) фиксируются положением захвата и началом работы:

1 — кнопка SB1 — пуск сигнал включения двигателя на перемещение захвата вниз;

2 — SQау — сигнал о приходе захвата в крайнее нижнее положение (точка г или а);

3 — QSбу — сигнал о приходе захвата в крайнее верхнее положение (т. е. точка в или точка б);

4 — SQвх — сигнал, фиксирующий крайнее левое положение захвата;

5—SQбх — сигнал, фиксирующий крайнее правое положение захвата.

Выходные сигналы Υi определяют направление движения захвата:

1 — движение вниз производится при нажатии кнопки пуск SB или при срабатывании конечного выключателя SQбх, тогда

![]()

2 — движение вверх происходит при срабатывании SQау, тогда

![]()

3 — движение вправо происходит при срабатывании конечного выключателя SQбу,, тогда

![]()

4 — движение влево происходит при срабатывании конечного выключателя SQбy, тогда

![]()

Заметим, что движения вправо и влево выполняются одним конечным выключателем SQ6y. Поэтому для того, чтобы различить эти движения необходимо ввести дополнительное промежуточное реле К5 (рис. 13.3, в), которое своими контактами управляет правильным выбором направления движения.

По полученным входным и выходным сигналам строится циклограмма работы крановой установки (рис. 13.3,б).

Анализируем работу системы по циклограмме.

Первая проверка заключается в анализе достаточности условия включения элементов:

1—движение вниз. Для Y1', что сигнал SB1 крат-ковременен, чтобы выполнялась первая проверка, введем самоблокировку, тогда

![]()

где Υ"1 — включающий сигнал постоянен на протяжении всего включающего периода и уравнение Y"1 = SQ6x¬SQауK1, остается прежним.

Аналогичными рассуждениями получают и другие логические уравнения:

2— движение вверх

![]()

3 — движение вправо

![]()

4— движение влево

![]()

Вторая проверка. Эта проверка заключается в анализе условия выключения, т. е., не появляется ли во время действия выходного сигнала ложное отключение.

1—движение вниз. Для Y'1 = (SB +Κ1) ¬SQayK1— сигнал SQay во включающем периоде не появляется, следовательно вторая проверка удовлетворяется.

Аналогично рассуждая, получим следующие уравнения:

![]()

2 — движение вверх

![]()

3 — движение вправо

![]()

4 — движение влево

![]()

Третья проверка. Эта проверка заключается в анализе отключающего периода, где возможно ложное срабатывание. Здесь проверяются комбинации включающих и отключающих сигналов:

1 —движение вниз

![]()

эти комбинации в отключающем периоде не встречаются, следовательно, исходные уравнения остаются.

Для Υ"1 = SQ6x¬SQayK1 — видим, что эта комбинация встречается в отключающем периоде, чтобы исключить это ложное включение, введем в исходное уравнение K5, так как сигнал К5 присутствует при ложном и отсутствует при истин-

ном включении и тем самым мы исключим ложное срабатывание. Тогда исходное уравнение примет вид

![]()

2 — движение вверх

Третья проверка удовлетворяется комбинациям SQay; ¬SQбу и SQгy; ¬SQ6y в отключающем периоде не встречаются

![]()

3 — движение вправо

![]()

— эта комбинация встречается в отключающем периоде, следовательно, возможно ложное срабатывание, но эту область полностью перекрывает сигнал K5, который мы введем специально для различения движения влево Y4 и вправо Yз (сигнал К5 был нами использован и для движения вниз, см. Y1"). Вводим K5 в исходное уравнение для Y3 (так как сигнал Y5 отсутствует во время истинного включения Y3 и присутствует во время ложного включения), получим

![]()

4 — движение влево

![]()

— эта комбинация встречается во время работы сигнала Y3 и чтобы не произошло ложного включения сигнала Y4 введем в исходное уравнение K5. Тогда исходное уравнение будет

![]()

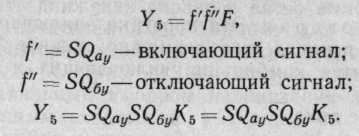

Теперь проведем анализ для промежуточного сигнала Y5. Исходная формула:

Первая проверка не удовлетворяется, поэтому добавляем самоблокировку. Тогда исходное уравнение примет вид

![]()

Вторая проверка — не удовлетворяется, так как во включающем периоде отключающий сигнал меняется, т. е. SQбy исчезает. Чтобы исключить ложное отключение, используем сигнал SQбх, так как в момент истинного отключения он отсутствует.

Тогда отключающий сигнал будет f" = ¬SQ6y¬SQ6x и исходное уравнение примет вид

![]()

Третья проверка — удовлетворяется, так как

![]()

ни одна из этих комбинаций не встречается в отключающем периоде циклограммы.

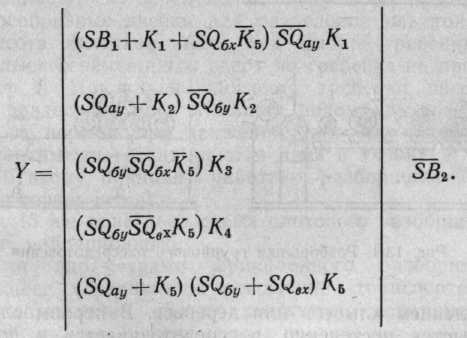

Таким образом, окончательно будем иметь следующие логические уравнения:

Запишем эти уравнения в матричной форме, добавив аварийную кнопку остановки ¬SB2. Тогда математическая модель автоматического управления крановой установкой будет

По полученной математической модели составляется схема управления (рис. 13.3,в).

При нажатии на кнопку SB1 срабатывает реле Κ1, которое самоблокируется своим контактом К1 и «запоминает» заданное движение вниз. Другой контакт (на схеме не показан) включает пускатель электродвигателя на опускание захвата. Опустившись вниз (гайка 1), захват воздействует на конечный

выключатель SQay, при этом срабатывает реле К2, а реле К1 обесточивается размыкающим контактом ¬SQay. Реле K2 включает контактор электродвигателя подъема на движение вверх. В крайней верхней точке в при подъеме захвата срабатывает конечный выключатель SQвy, при этом включится уже реле K3, а реле K2 обесточится размыкающим контактом ¬SQ,бy (рис. 13.3,а), т. е. движение вверх прекратится и т. д.