- •1.Вопрос «Баухауз»

- •2 Вопрос Арт-деко в сша

- •Известные выпускники[править | править исходный текст]

- •4. Марио Ботта

- •9) Диз. Архитектура ссср 30-40

- •10) Диз. Архитектура ссср 60-70 (советский модернизм)

- •14. Де стиль дизайна интерьера

- •15. Арх и дизайн германии 60-70

- •Цели и устремления постмодернизма

- •19.Даниэль Либескинд

- •20.РикардоБофилл(Бофиль)

- •24. Футуризм 60-х

- •25. Вопрос Скандинавский дизайн 1960-1980 года

- •27) С. Калатрава

- •28. И. Макинтош

- •Ранний период творчества (1880-е — начало 1890-х годов)

- •1890-Е годы: готика и русский стиль

- •1890-Е годы: модерн

- •1910-Е годы: неоклассицизм и неорусский стиль

- •Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере-Гри). Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret-Gris)

4. Марио Ботта

Основные сведения |

|

Гражданство |

Швейцария |

Дата рождения |

1 апреля 1943 (71 год) |

Место рождения |

Кантон Тичино |

Работы и достижения |

|

Работал в городах |

Сан-Франциско Базель Флоренция Афины |

Архитектурный стиль |

Постмодернизм |

Важнейшие постройки |

Национальный банк (Афины) Музей современного искусства (Сан-Франциско) Синагога и центр еврейского наследия (Тель-Авив) |

Реставрация памятников |

Санта-Мария дельФиоре (Флоренция) |

Нереализованные проекты |

Мариинский театр |

Награды |

Награда Международного комитета архитектурных критиков (1995) Орден Почётного легиона(1999) |

Родился в 1943 г. в городе Мендризио, Швейцария. В 1969 г. получил первую профессиональную степень, закончив институт IDA (InstituteUniversitariodiArchitettura) в Венеции.

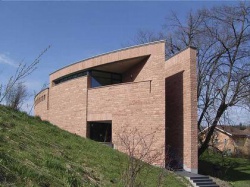

Его здания – простые геометрические фигуры, контраст крупных масс и легких ажурных деталей. Глухие кирпичные стены, скупо прорезанные световыми щелями или внезапно разорванные стеклянными порталами. Его работы стали одним из первых европейских манифестов новой архитектурной эпохи – эпохи постмодернизма.

Большинство проектов Марио Ботты отмечено продуманным использованием естественного света, который пронизывает внутреннее пространство и выгодно подчеркивает пластику внешнего объема здания.

С этим связаны и два наиболее характерных компонента «авторского почерка» мастера: использование зенитных фонарей, при значительной высоте потолков. И лаконичнаяскульптурность внешнего объема, эффект которой усиливается с помощью отделки фасадов плитами двух контрастных цветов с четким членением поверхности на составляющие элементы.

Наиболее значительными среди построенных архитектором сооружений являются: Культурный центр Мальро в Чембери, Библиотека в Вийорбане (Франция), Банк Готтардо в Лугано, художественная галерея Ватари-Ум в Токио, Собор в Эври (Франция), Музей Жана Тингели в Базеле, недавно законченная Синагога Цимбалиста и Центр еврейского наследия в Тель-Авиве, Муниципальная библиотека в Дортмунде (Германия), Центр Фридриха Дюрренматта в Невшателе (Швейцария), Музей современного искусства в Сан-Франциско, Часовня на горе Монте-Тамаро и т.д.

Ботта спроектировал своё первое здание в шестнадцать лет, после этого учился в Милане и Венеции. Ещё тогда он познакомился с Ле Корбюзье и Луисом Каном, оказавшими на него значительное воздействие. После выхода из университета Ботта открыл архитектурное бюро, занимавшееся строительством вилл. Крупные заказы начали поступать в 1980-е. Тогда Ботта спроектировал здания медиатеки в Виллербане (1984-88) и кафедрального собора в Эври под Парижем. Незадолго до этого он пробует себя и в дизайне.

Расцвет творчества Ботты приходится на рубеж 20 и 21 веков. В это время он создаёт многие культовые и культурные сооружения, свободно смешивая традиции античной и средневековой архитектуры с находками современности, не забывая и о теоретических построениях — в это время он посещает с лекциями множество учебных заведений в Европе и Америке. Среди созданных по проектам Ботты зданий — музеи в Сан-Франциско (1990—1994), Базеле (1993-96) и Роверето (1988—2002), синагога в Тель-Авиве (1996-98), библиотека в Дортмунде (1995-99) и Бергамо (2004), церкви и часовни в Монте-Тамаро (1990-96) и Моньо (1986-98).

архитектура Марио Ботта зачаровывает необычной формой: его творения всегда выделяются на фоне одноликих строений. Видимо, итальянский темперамент сыграл немаловажную роль в самовыражении. А родился будущий экспериментатор в южной Швейцарии, маленьком инглоязычном кантоне Тичино, в городке Мендризио. С ранних лет он уже начал проявлять живой интерес к архитектуре. Уже в пятнадцать лет приступил к профессиональным занятиям, когда началась его трехлетняя стажировка в луганской архитектурной школе «Карлони и Каменич». В 1969 году Ботта получает первую профессиональную степень, закончив институт IDA (InstituteUniversitariodiArchitettura) в Венеции. Еще в студенческие годы он знакомится с Ле Корбюзье и Луисом Каном, у которых проходит стажировку. Возможно, мэтры архитектуры оказали большое влияние на дальнейшее становление стиля Ботта. После окончания университета, он открывает в Лугано свое архитектурное бюро, специализирующееся на строительстве вилл. Здания Марио Ботта - простые геометрические фигуры, контраст крупных масс и легких ажурных деталей, глухие кирпичные стены, скупо прорезанные световыми щелями или внезапно разорванные стеклянными порталами, за что их часто называют бункерами-бельведерами. Для частных домов Ботта характерны следующие элементы: атриумы, зенитные фонари, почти лишенные дверей внутренние пространства. При строительстве городских объектов архитектор уделяет большое внимание особенностям ландшафта, местной повседневной культуре. Среди наиболее значимых реализованных объектов: Культурный центр Мальро в Чембери, Библиотека в Вийорбане (Франция), Банк Готтардо в Лугано, художественная галерея Ватари-Ум в Токио, Собор в Эвре (Франция), Музей Жана Тингели в Базеле, недавно законченная Синагога Цимбалиста и Центр еврейского наследия в Тель-Авиве, Муниципальная библиотека в Дортмунде (Германия), Центр Фридриха Дюрренматта в Невшателе (Швейцария), Музей современного искусства в Сан-Франциско. Марио Ботта принимал участие в конкурсе на проектирование нового здания Мариинского театра. По его задумке здание должно было образовать новые пространственные связи с окружающей городской средой. Предполагалось, что обширное входное пространство под высокой кровлей будет связано с окружением с помощью остекленного пешеходного моста, ведущего в историческое здание, а также посредством взаимодействия коммерческой зоны нового театра с домами по улице Декабристов. Вероятно из-за стремления архитектора к атриумному пространству, критики называют его стиль спартанским классицизмом. Помимо практической деятельности, Ботта также играет важную роль в мире архитектурной теории. Он выступал с лекциями в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке. В 1976 году он вступил в должность приглашенного профессора в Государственном политехническом институте в Лозанне, а в 1988 году - в архитектурной школе Йельского университета, одного из самых престижных университетов США. В настоящее время, с 1996 года, он преподает в Академии архитектуры в Мендризио. Еще Ботта известен как дизайнер мебели. В 80-х для фирмы Alias он создал элегантные стулья из металла: прозрачные, визуально легкие они представляют собой металлический каркаc с укрепленными на нем спинкой и сиденьем. Справка: Марио Ботта родился 1 апреля 1943 года в Мендризио. Стиль - постмодернизм. Основные проекты: Культурный центр Мальро в Чембери, Библиотека в Вийорбане (Франция), Банк Готтардо в Лугано, художественная галерея Ватари-Ум в Токио, Собор в Эвре (Франция), Музей Жана Тингели в Базеле, недавно законченная Синагога Цимбалиста и Центр еврейского наследия в Тель-Авиве, Муниципальная библиотека в Дортмунде (Германия), Центр Фридриха Дюрренматта в Невшателе (Швейцария), Музей современного искусства в Сан-Франциско.

«Минеральный сад» и термальные бани

Швейцария

постройка

Новая винодельня Шато Фожер

Франция, Сент-Эмильон

проект

Новая штаб-квартира компании Campari

Италия, Милан

постройка

Новые термальные бани и жилой дом

Швейцария, Баден

проект

Библиотека Вернера Экслина

Швейцария, Айнзидельн

постройка

Спа-центр "Tschuggen Bergoase"

Швейцария, Ароса

постройка

Leeum - Музей искусств компании Samsung

Южная Корея, Сеул

постройка

Театр Ла Скала – реконструкция

Италия, Милан

постройка

Церковь Блаженного Иоанна XXIII

Италия, Сериате

постройка

Винодельня Петра

Италия, Суверето

постройка

Церковь Санто-Вольто

Италия, Турин

постройка

Городская библиотека Дортмунда

Германия, Дортмунд

постройка

Синагога Цимбалиста и центр еврейского наследия Университета Тель-Авива

Израиль, Тель-Авив

постройка

Церковь Святого Иоанна Крестителя

Швейцария, Моньо

постройка

Музей Тенгли

Швейцария, Базель

постройка

Музей современного искусства в Сан-Франциско

США, Сан-Франциско

постройка

Собор в Эври

Франция, Эври

постройка

Здание Banca del Gottardo

Швейцария, Лугано

постройка

5.

Итальянский дизайн 50-60-х годов

В 1950-е годы казалось, что в дизайне главенствует США, но в конце 50-х главенство американской культуры пошатнулось - внезапно дизайн стал приходить из Италии. Феномен итальянского дизайна объясняли тем, что у него было "меньше традиций позади" после второй мировой войны.

Как серьезное явление индустриальный дизайн формировался в 50-е годы. Одним из важных этапов развития итальянского дизайна стал стиль «Оливетти».

ПРО ОЛИВЕТТИ

Изначально Оливетти была фабрика по изготовлению пишущих машинок. Она существовала не только в 50 ые годы. Образовалась она раньше еще в 10 ые годы. Начиная с 30ых годов фабрика стала быстро развиваться, увеличиваться, она так быстро росла, что к 60-ым годам выпускала уже не только пишущие машинки, но и самое различное конторное оборудование. В этой области они производили почти треть всей мировой продукции. Решающую роль в таком быстром росте фирмы сыграли ДИЗАЙНЕРЫ. Хозяева фирм раньше других поняли и оценили роль дизайна. В 30-ые годы на фабрику были приглашены художники и даже поэты, появился руководитель отдела рекламы и публикаций. Так образовалась одна из первых дизайнерских групп в Европе.

Ближе

к 50-ым годам выпускаются сенсационные

по своим эстетическим качествам модели

пишущих машинок «Лексикон 80»

и

Леттера 22»

(Для них характерна скульптурность

пластики, соединившая в себе художественную

органическую концепцию и новую технологию

литья под давлением). Это был огромный

успех!! Отсюда возникает выражение

«стиль Оливетти».

(Для них характерна скульптурность

пластики, соединившая в себе художественную

органическую концепцию и новую технологию

литья под давлением). Это был огромный

успех!! Отсюда возникает выражение

«стиль Оливетти».

«Стиль Оливетти» это не приверженность к каким то пластическим формам (Хотя вообще, машинки были сделаны по новой технологи и пластификат, легко гнущийся материал за счет этого они были как бы литой формы и этот материал позволял создавать конструкции без единого винта). Нет характеристики какой именно должна быть вещь в этом стиле. Стиль Оливетти-это просто стремление сделать любую вещь красивой, даже фабричные здания строились красиво! Письма, деловая корреспонденция, исходящая от фирмы должны быть сделаны и написаны с хорошим литературным вкусом-все должно быть привлекательным, первосортным.

В середине 50-х вся Европа и Америка пила кофе из итальянских кофеварок, ездила на итальянских скутерах и носила итальянские костюмы. Фурор итальянского дизайна в мебельной отрасли произошел в 60-х, когда наряду с классической традиционной итальянской мебелью было решено производить мебель современную. Тогда же прошла первая выставка мебели i SaloniMilano, на которой было представлено современное видение итальянского дизайна. Об итальянцах заговорили по всему миру. Говорили о том, что они создают дизайн будущего, который никого не оставляет равнодушным. Пытаясь объяснить феномен быстрого успеха итальянского дизайна, специалисты приходили к выводу, что главная заслуга в том, что дизайнерам предоставили полную свободу.

В фирме «Оливетти» работали очень многие выдающиеся прогрессивные представители искусства и архитектуры, литературы. В конечном счете деятельность этих людей в рамках фирмы явилась большим вкладом в общественную культуру.

В конечном счете это уже была не просто контора, а зрелище. Так, стиль «Оливетти» стал формировать эстетическое восприятие, вкус и потребности заказчика. «Оливетти» существует и по сей день в авангарде мирового дизайна.

6.

В 1960 годы в японии развивается архитектурное направление под названием –Метаболизм (японские архитекторы КэндзоТангэ, КиенориКикутакэ и др.), представлявшее альтернативу господствовавшей в то время в архитектуре идеологии функционализма. Стремясь преодолеть кризис современных городов, метаболизм выдвигает принцип динамической изменчивости, органического роста как систем расселения, так и архитектурных ансамблей и сооружений, сочетания долговременных структур с недолговечными заменяемыми элементами (проекты "плавающего города", "города-башни", "капсульного дома"). Он несет в себе идею сочетания веками складывавшихся традиций и абсолютно новых, футуристичных форм . Метаболизм не стоит, однако, путать с органической архитектурой и эко-теком, в которых подражание живой природе не развёрнуто во времени и затрагивает, главным образом, принципы формообразования.

Метаболисты предлагали смотреть на архитектуру как на живой организм. Развитие архитектуры они уподобили процессам саморазвивающегося органического мира с его последовательно сменяющими друг друга циклами. Элементы городского организма, на их взгляд, могут переживать процессы, аналогичные тем, которые происходят в живой природе, т. е. рождение, созревание, старение, смерть и перерождение.

. Распространён приём акцентирования внимания на пустоте, с целью создания эффекта «материализации внимания», визуальное закрепление незастроенных и неосвоенных пространств при помощи символических пространственных структур. При этом создаётся некое промежуточное пространство, которое согласно теории метаболизма являет собой недостающее звено между архитектурой и окружающим хаосом изменчивой городской среды или «вакуумом» природного ландшафта. В структуре как отдельных зданий, так и их комплексов и даже целых городов, разработанных под влиянием идей метаболизма, всегда чётко прослеживается временная и постоянная составляющие.

Конец 60-х — 70-е годы — это период расцвета театра в Японии, и в особенности традиционного театра. В 1966 г. открылся первый в истории театрального искусства Государственный театр, что представляло собой значительное явление в развитии культурной жизни страны. Театр, оснащенный на уровне новейших технических достижений в области театрального дела, предназначен для традиционных видов зрелищного искусства. Театр используется также для представлений родившихся в послемэйдзийский период новых национальных театральных жанров (симпа и синкокугэки). Они возникли как промежуточное явление между традиционным и новыми стилями, отражающими влияние европейского театра. В 1972 г. начались представления симпа, в 1975 г. был поставлен первый спектакль развлекательного жанра синкокугэки.

70-егоды стали временем огромного успеха кино лентобобыденных жизненных проблемах человека. Таковы произведения орабочей молодежи режиссеров Морикава Токихиса и Ямада Ёдзи. Начиная с 1969 г., когда кинокомпанией «Сётику» был выпущен первый фильм, давший название серии из 20 фильмов, объединенных одни мгероем, жизнь рядового японца становитс важной кинематографической темой. Кроме того, работы Морикава имеют большое значение дл яразвити я теории японского киноискусства — он первый показал молодой режиссуре возможность раскрытия темы на основе твердых марксистских позиций? В то же время духовные идеалы этих деятелей киноискусства -далеко невсегда находят отклик в среде пришедшего в середине 80-х годов в японское кино нового поколения кинематографистов. Ихпозиция обусловлена продолжающимися изменениями в социальной и политической обстановке страны, породившими дух прагматизма, правительственной^ поддержкой националистических ишовинистических тенденций, сохранением в кинематографе и телевидении проповеди насилия, жестокости, сексуальной свободы. Тем не менее прогрессивные деятели японского кинематографа, убежденные в общественной значимости своей деятельности, продолжают в борьбе против потребительских ценностей отстаивать и деалы социальной справедливости и гуманизма.

7. архитектура и дизайн финляндии 20-40

Финляндия 20-40

Функционализм. Алвар Аалто.

Первые десятилетия

XX века становятся периодом экспериментов

для финской архитектуры - результатом

их становится направление неоклассицизма,

В 1920-е годы преобладающими вновь стали

идеалы классицизма и более рациональное

стилевое мышление. Наиболее монументальным

воплощением этого архитектурного стиля

является здание парламента, спроектированное

И.С.Сиреном (1889-1961).

1920-е годы преобладающими вновь стали

идеалы классицизма и более рациональное

стилевое мышление. Наиболее монументальным

воплощением этого архитектурного стиля

является здание парламента, спроектированное

И.С.Сиреном (1889-1961).

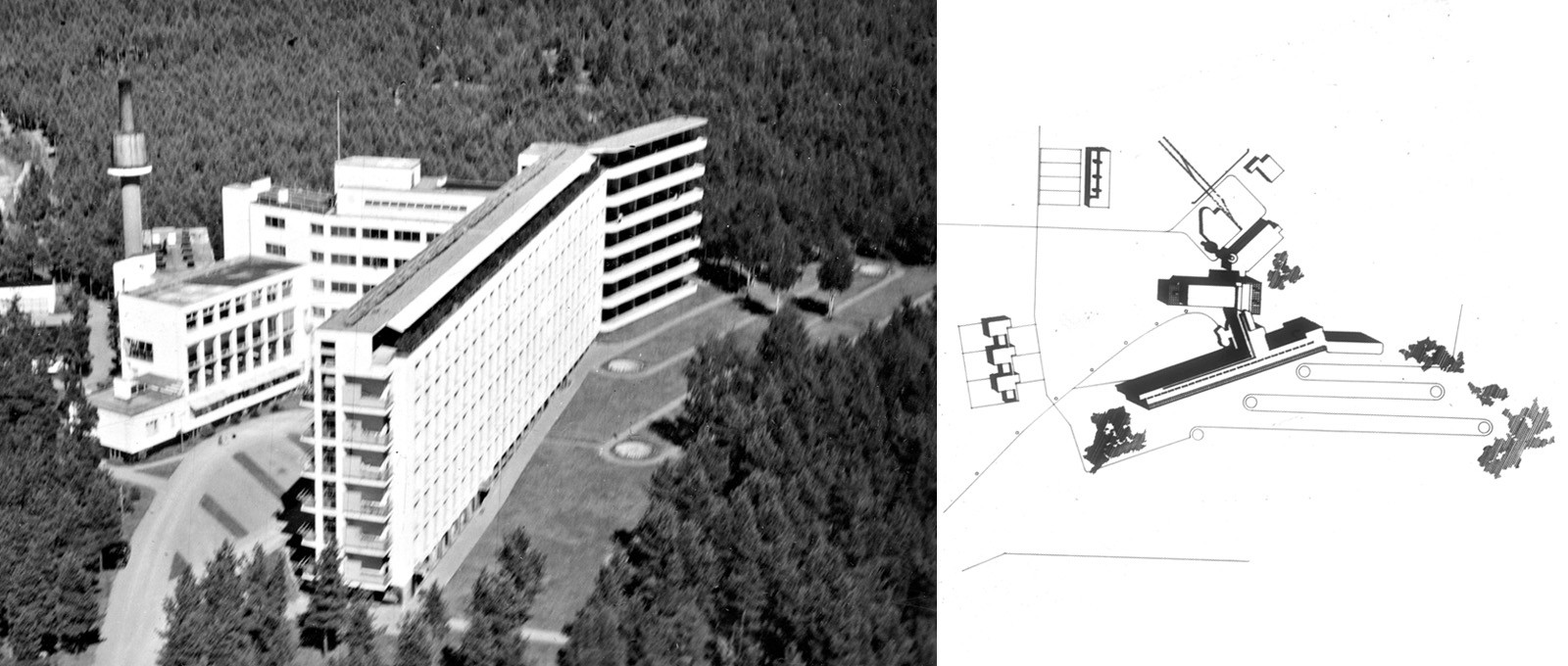

10-е и 20-е года явились годами поиска и экспериментов. Результатом явилось направление неоклассицизма. Ярким представителем этого направления являлся в числе других архитекторов Зигфрид Сирен, спроектировавший здание парламента. Но уже в конце десятилетия классицизм уступил место функционализму, который требовал ясных, простых и практичных строительных решений. Зачинателями этого направления были Эрик Брюггман, а также, ставший всемирно известным, Алвар Аалто, который проектировал даже мебель в стиле функционализма. Одним из наиболее характерных сооружений функционализма является построенное в 1933 году по проекту Аалто здание санатория в Паймио. Это здание сразу же после постройки стало архитектурным сооружением международного значения.

В это время появилась архитектурное предложение, которым славится архитектура Финляндии - слиться с природой и быть как можно ближе к ней. Финская архитектура начинала привлекать к себе внимание европейской общественности. Лаконизм, доходящий до аскетизма; функционализм; сдержанная цветовая гамма; широкое применение местных материалов (камня, дерева и пр.); "раскрытие" в природу до почти полного слияния с ней - все эти черты, характерные для архитектуры Финляндии были мастерски использованы в постройках мэтра финской архитектуры Алвара Аалто и создали определенный национальный стиль.

Н а

всемирных выставках в Париже (1937) и

Нью-Йорке (1939) финские павильоны

пользовались всеобщим вниманием.

Творчество Алвара Аалто можно

охарактеризовать как стиль архитектуры,

эстетическое начало которого опиралось

на тщательное соотношение строения и

окружающей среды, на чувство используемого

материала, на соразмерность с заказчиком

строения – человеком, на тщательно

продуманные детали и умелое размещение

световых источников.

а

всемирных выставках в Париже (1937) и

Нью-Йорке (1939) финские павильоны

пользовались всеобщим вниманием.

Творчество Алвара Аалто можно

охарактеризовать как стиль архитектуры,

эстетическое начало которого опиралось

на тщательное соотношение строения и

окружающей среды, на чувство используемого

материала, на соразмерность с заказчиком

строения – человеком, на тщательно

продуманные детали и умелое размещение

световых источников.

Аалто называют архитектором библиотек. Творческие находки Аалто в обеспечении функциональности библиотечного здания стали неотъемлемыми чертами оригинального стиля архитектора. Их можно обнаружить во всех его работах – библиотеках Массачусетского технологического института, Национального пенсионного центра в Хельсинки, Политехнического института в Эспоо, монастыря Маунт Энджел в Орегоне (США). Библиотеки стали для него делом жизни, их здания он называл "обрамлением книг". Несмотря на нарочитую скромность подобной формулировки, совершенно очевидно, что работы Алвара Аалто для библиотек являются весьма важными объектами всемирной архитектурной истории. В России тоже есть произведение Алвара Аалто. Это библиотека Аалто в Выборге, которая требует самого бережного отношения к себе. На территории России есть только два памятника архитектуры ХХ века, построенных великими западными архитекторами - это библиотека Аалто в Выборге и здание Центросоюза Корбюзье в Москве. Построенная Алваром Аалто в 1935 г. библиотека в Выборге стала образцом функционализма. Стеклянные стены и стеклянные окна в потолке позволили организовать свет таким образом, чтобы книги, которые читают посетители, были бы освещены со всех сторон и без теней. Разноуровневые лестницы и плавно поднимающиеся полы коридоров обеспечивают многофункциональность читальных залов, а кубическая форма помещений создает впечатление простора и вместительности.

Функционализм дал толчок развитию дизайна во многих странах: появились новые оригинальные решения конструкций мебели, произошли изменения в области используемых в быту материалов.

Финский архитектор Алвар Аальто (1898–1976) первый применил фанеру в качестве несущего элемента в мебели для сиденья. Всемирно известная финская мебельная фирма «Артек» и в настоящее время выпускает стулья, кресла, столы из гнутоклееной фанеры, разработанные этим талантливым дизайнером.

ДИЗАЙН

В 1928–1930 годах Алвар Аалто спроектировал и построил первое крупное здание, которое обрело известность за пределами Финляндии – типографию для газеты «Турун-саномат» в Турку.

С 1928 по 1933 год Аалто работает над проектом и строительством туберкулезного санатория в Паймио. Чистота формы и смелость концепции принесли архитектору признание и известность.

При строительстве городской библиотеки в Вийпури (ныне Выборг) в 1933 – 1935 годах Аалто наряду с металлическими и железобетонными конструкциями использует дерево. Яркой деталью здания стал волнообразный деревянный потолок.

Постепенно Аалто вырабатывает свой собственный стиль, отличительными чертами которого становятся волнообразные стены, односкатные крыши, использование древесины и кирпича.

Основатели «Artek» пропагандировали новый вид окружающей среды для повседневной жизни, это касалось как градостроительства, архитектуры, так и дизайна интерьеров. Предметы интерьера, разработанные Аалто, становились образцами современного стиля и финского дизайна. Классикой стали кресла из гнутой фанеры и «стул 60» – легкие складывающиеся один на другой табуреты. Эти предметы отражают стремление Аалто к практичности и органическим формам.

Воспитанный в «озерном крае» Аалто через все свое творчество проносит идею гармоничного объединения современных технологий, функциональности, природной красоты и лаконичности, будь то планировка целого города, окружающий отдельное здание ландшафт, внутренняя отделка помещений или предметы интерьера.

Я

вляясь,

одним из основателей органического

дизайна, Аалто был убежден, что

использование натуральных материалов

– это способ удовлетворить не только

потребительские, но и психологические

потребности потребителя. Так же Аалто

уделял большое внимание организации

освещения. В его проектах свет, будь это

солнечный свет или искусственная

подсветка, формирует пространство и

служит мощным инструментом воздействия

на эмоции человека.

вляясь,

одним из основателей органического

дизайна, Аалто был убежден, что

использование натуральных материалов

– это способ удовлетворить не только

потребительские, но и психологические

потребности потребителя. Так же Аалто

уделял большое внимание организации

освещения. В его проектах свет, будь это

солнечный свет или искусственная

подсветка, формирует пространство и

служит мощным инструментом воздействия

на эмоции человека.

8. Архитектура и дизайн СССР 20-х.

СССР 20еАрхитектура. Д изайн

Первые годы после революции характеризовались приподнятым восприятием новой жизни. Духовный подъем широчайших народных масс толкал фантазию к безудержному полету и чуть ли не каждый художественный замысел трактовался как символ эпохи. Это был период романтического символизма, сочинялись грандиозные архитектурные композиции, рассчитанные на многотысячные манифестации, митинги. Архитектурные формы стремились сделать остро выразительными, предельно понятными, чтобы подобно агитационному искусству непосредственно включить архитектуру в борьбу за утверждение идеалов революции.

Гипертрофия исторических форм должна была, по мысли авторов, отразить величие завоеваний революции, мощь нового строя, крепость духа революционных масс.

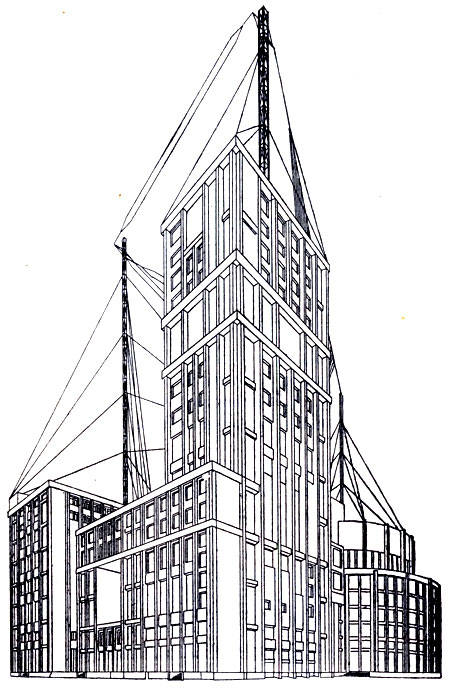

На другом полюсе романтико-символических исканий группировалась главным образом молодежь. В работах этих архитекторов преобладали простейшие геометрические формы, динамичные сдвиги плоскостей и объемов. Связанная с влияниями кубофутуризма деструктивность и зрительная неустойчивость композиций с использованием диагональных и консольных смещений была призвана, по мысли авторов, отразить динамизм эпохи. Возможности новых материалов и конструкций (в основном — гипотетических) использовались для создания активно изобразительных композиций, как бы выводящих архитектуру на грань монументальной скульптуры. Многие формы, родившиеся в этих ранних «левых» проектах, в дальнейшем прочно вошли в арсенал выразительных средств новой советской архитектуры.

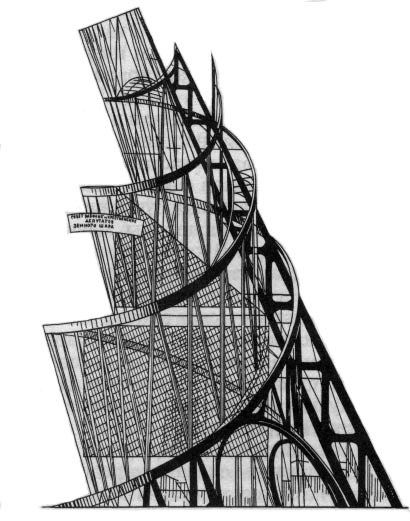

Некоторые архитекторы выдвигали на первый план «индустриальные» мотивы, романтическое истолкование техники в качестве особого символа, связанного с пролетариатом. К фантазиям индустриального типа иногда причисляют и знаменитый проект памятника III Интернационалу, созданный в 1919 г. В. Татлиным. Однако значение этого проекта намного превосходит задачи романтизации и эстетизации самой по себе техники и его влияние выходит далеко за рамки архитектуры романтического символизма.

Не случайно памятник III Интернационалу стал своеобразным символом-знаком советской архитектуры 20-х годов.

На стыке архитектуры и художественных исканий возник специфический феномен «производственного искусства», провозгласившего смыслом художественного творчества «делание вещей», предметов повседневного обихода и «через них» — переустройство самой жизни.

Тесные контакты с художниками имели большое значение для обновления формального языка архитектуры. Новые средства архитектурной выразительности рождались не без влияния экспериментов «левого» искусства, включая «архитектоны» К. Малевича, «проуны» (проекты утверждения нового) Л. Лисицкого и т. д. Взаимосвязанность архитектуры и искусства отразилась на комплексном характере ряда организаций, объединявших творческие силы: Инхук, Вхутемас, Вхутеин, где формировались различные творческие концепции и проходили экспериментальную разработку в острой борьбе идей.

Начало 20-х годов было временем становления новаторских течений советской архитектуры. Основные силы группировались вокруг возникшей в 1923 г. Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и созданного двумя годами позже Объединения современных архитекторов (ОСА). АСНОВА образовали рационалисты, они стремились «рационализировать» (отсюда и их название) архитектурные формы на основе объективных психофизиологических законов человеческого восприятия. Рационализм непосредственно восходил к романтическому символизму, для которого образные задачи архитектуры играли доминирующую роль. Рационалисты шли в формообразовании «снаружи-внутрь», от пластического образа к внутренней разработке объекта. Рационализм не отвергал материальных основ архитектуры, но[решительно отодвигал их на второй план. Рационалистов упрекали в формализме — и не без основания, они давали для этого повод своими отвлеченными экспериментами. Вместе с тем, преодолевшая традиционный эклектизм и прозу утилитаризма художественная фантазия рождала новый яркий архитектурный язык и раскрывала невиданные творческие горизонты. Весь актив рационалистов был связан с преподаванием и потому, за исключением примыкавшего к АСНОВА К. Мельникова, относительно мало проявлял себя в практике. Зато рационалисты оказали существенное влияние на подготовку будущих архитекторов.

Принципиально иной была позиция членов ОСА — конструктивистов. Реставраторским тенденциям и «левому формализму» АСНОВА они противопоставили ведущую роль функционально-конструктивной основы зданий. В отличие от рационализма, формообразование здесь шло «изнутри-наружу»: от разработки планировки и внутреннего пространства через конструктивное решение к выявлению внешнего объема. Подчеркивалась и возводилась в ранг эстетического фактора функциональная и конструктивная обусловленность, строгость и геометрическая чистота форм, освобожденных, по формулировке А. Веснина, от «балласта изобразительности». Строго говоря, зрелый конструктивизм выдвигал на передний план не конструкцию, технику, а социальную функцию.

Отношения между рационалистами и конструктивистами были сложные. На первых порах негативизм в отношении прошлого был их общей платформой. Затем, в середине 20-х годов на первый план вышло диаметрально противоположное понимание творческого метода архитектора.

Заметное влияние на развитие советской архитектуры оказала серия конкурсов 1924-1925 гг. Конкурсный проект здания акционерного общества «Аркос» братьев Весниных с его выраженным железобетонным каркасом и большими остекленными поверхностями стал образцом массового подражания. Еще значительнее в творческом плане был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» тех же авторов. Его называют одним из самых артистичных проектов XX в. К 1925 г. относится первый и сразу же триумфальный выход советской архитектуры на международную арену. Построенный по проекту К. Мельникова Советский павильон на Международной выставке в Париже остро выделялся на общем фоне эклектичной архитектуры.

В конце 1925 г. XIV съезд ВКП(б) определил курс на индустриализацию народного хозяйства. В предвидении предстоящего строительства развернулась дискуссия о принципах социалистического расселения. В связи с проблемой преодоления противоположностей между городом и деревней широко обсуждался вопрос о городах-садах. Остро выявились в конце 20-х годов позиции урбанистов, ратовавших за развитие концентрированных очагов расселения, и дезурбанистов, отстаивавших преимущества безочагового, рассредоточенного дисперсного расселения. Разумеется, ни один из утопических проектов этого плана не был реализован даже частично.

В рамках концепции урбанизма были созданы интересные с профессиональной точки зрения проекты «жилых комбинатов», также не получившие практической реализации. Более перспективным и, главное, полностью пригодным для практики оказался другой— упрощенный вариант первичной структурной единицы «соцгорода» — в виде укрупненного жилого квартала с развитой системой культурно-бытового обслуживания. Такие кварталы и жилые комплексы, появившиеся в 20-30-х годах во многих городах, можно рассматривать как своего рода реальный вклад концепции урбанизма в практику социалистического градостроительства.

Преодолевая крайности утопических концепций, советская градостроительная мысль вырабатывала перспективные модели развивающегося города. Так, Н. Милютин предложил свою всемирно известную теперь «поточно-функциональную» схему зонирования городской территории в виде параллельно развивающихся полос промышленности, транспорта, обслуживания, жилья и т.д. Схема Милютина повлияла не только на отечественную, но и на зарубежную градостроительную мысль — ее влияние ощущается в работах Ле Корбюзье, А. Малькомсона, Л. Гильберзаймера и др.

Высшим творческим итогом развития советской архитектуры того периода стал Мавзолей В. И. Ленина, созданный по проекту А. Щусева. Мастер достиг классической отточенности, строгой, монументальной и торжественной композиции. Идейная глубина замысла, новаторство форм органично соединились с преображенной классической традицией. Высокая профессиональная культура породила произведение поистине гениальное, до сих пор сохраняющее значение непревзойденной вершины в ряду самых крупных художественных завоеваний нашей архитектуры.

Язык .архитектуры 20-х годов был всецело созвучен социально-культурной специфике своего времени. Простота, нарочитая скромность жизни выступала этической нормой пролетарской идеологии и в послеоктябрьские годы, заполненные борьбой, и в годы нэпа, когда революционный аскетизм нарочито противопоставлялся показной роскоши ожившей мелкобуржуазной среды, и в трудных условиях начала социалистической индустриализации, подчас требовавших сурового самоограничения. В этой атмосфере подчеркнутая простота архитектурных форм была естественной и прочно ассоциировалась с демократичностью, новым строем отношений.

конструктивизм представлен в творчестве В.Е.Татлина. Он пытался использовать самые разнообразные материалы для строительства своих технических конструкций, включая проволоку, стекло и листы металла. Татлину принадлежит проект памятника III Интернационала. Это один из самых дерзких архитектурно-художественных замыслов 20 века. Эффектная каркасная конструкция спиралевидной формы в виде башни высотой примерно 433 метра несет подвешенные внутри три объема - куб, пирамиду и цилиндр, которые должны были вращаться вокруг вертикальной оси со скоростью одного оборота в год, месяц и день. Спираль должна была выражать символ революции. Разумеется, это огромное сооружение не могло быть воздвигнуто в те годы хозяйственной разрухи и нищеты.

В 20-е годы в творчестве художников-конструктивистов (А.М. Родченко, Л.М. Лисицкого, В.Е. Татлина) происходит переход к дизайну - художественному конструированию мебели, посуды, моделированию одежды, рисунков для тканей. Важную роль в развитии дизайна сыграла деятельность ВХУТЕМАСа - высших художественно-технических мастерских. Это первый советский художественный вуз, где работали теоретики и практики прикладного искусства.

Что касается архитектурного конструктивизма, то в 20-30-е годы он широко использовался в строительстве общественных и жилых зданий, прежде всего Домов и Дворцов культуры, рабочих клубов. Это были новые, массовые типы зданий, не имевшие прототипов в прежние времена. О размахе клубного строительства можно судить по тому, что только в 1929-1932 годах в стране было возведено 480 клубов, в том числе 66 в Москве. Целый ряд оригинальных по архитектуре клубов построено в этот период по проектам архитектора К.С.Мельникова в Москве и Подмосковье. Среди них наиболее известен клуб имени Русакова в Сокольниках (1927-1928 гг.).

В 20-30-е годы велико было стремление соорудить главное здание страны Советов символ нового общества. Уже в 1918 году в Москве состоялась закладка Дворца народов, в 1922-1923 годах проводился конкурс на Дворец труда, а в 1931-1933 годах на Дворец Советов. О масштабах таких сооружений говорит, например, состав помещений Дворца труда. В центре Москвы (на месте теперешней гостиницы "Москва") предполагалось построить гигантский комплекс, соединяющий в себе Дворец съездов, Дом Советов, театр, Дом культуры, горком партии, музей и прочие помещения. Среди множества проектов (более 50) был отмечен проект Весниных, в котором доминирующий вертикальный призматический объем достигал по высоте 125 метров.

К 30-м годам социально-культурный контекст изменился. Жизнь заметно улучшалась, облегчалась и противоречащий этой глубинной тенденции аскетизм, в том числе в архитектуре, оказывался неуместным и резко отторгался общественным сознанием. Социализм побеждал на всех фронтах — и это нужно было отобразить, увековечить в искусстве и, конечно, в архитектуре. Для решения новых задач высокого идеологического звучания прежние средства архитектурной выразительности оказывались недостаточными, а то и вовсе непригодными.

ДИЗАЙН.

В эти годы в мире отчетливо наблюдается процесс повышения роли изображения в различных сферах жизнедеятельности общества, что связано со становлением массовой культуры.

Эволюция фотографии, кинематографа, телевидения существенно расширила аудиторию, способную воспринимать информацию об общественно-политических событиях. Именно визуальная информация оказалась более понятна аудитории, активно участвовавшей в социально-экономических и иных преобразованиях. Видную роль здесь сыграли агитационные плакаты, фотографии в журнале «Советское фото».

В Графике того времени находили отражение и получали теоретическое обоснование различные аспекты становления и эволюции жанров фотографии, графики, поиск новых приемов и методов исполнения, формы подачи материала, что способствовало возникновению особенного графического языка, присущего произведениям советских художников.

Формировавшийся в это время в Советском Союзе политический режим, несомненно, наложил отпечаток на характер изображаемого. При таком государственном устройстве, которое принято называть тоталитарным, все структурные элементы общества, его институты целиком подчиняются интересам государства. То положение, в котором тогда находилась отечественная графика, а шире — дизайн в целом, наглядно демонстрирует, к чему приводят попытки жесткого государственного вмешательства во все сферы жизнедеятельности общества. Выполнение официального заказа, когда речь идет о демонстрации и пропаганде важных для общества идей, дает ожидаемые результаты.

А.Родченко. Его фотоколлажи—в сфере филоновского мышления. Пространственные скульптуры близки динамической «Башне III Интернационала» Татлина, а иные фотографии экспрессией, выбором типажа прямо сопоставимы с эстетикой ОСТа. И все это происходит в пору бурного развития кино, невиданных монтажных приемов Эйзенштейна, фантастических документальных кадров Дзиги Вертова.

Ру́сский аванга́рд — одно из направлений модернизма в России в 1900-1930 гг., расцвет которого пришелся на 1914–1922 гг.

Основными направлениями и их представители русского авангарда были:

Абстракционизм, Василий КандинскийСупрематизм, Казимир Малевич

Конструктивизм, Владимир Татлин

Кубофутуризм (Кубизм, Футуризм), Владимир Маяковский

Русский авангард характеризовался сочетанием традиций русского искусства и приемов западноевропейской живописи. В России под названием «авангард» (авангардизм) объединялось несколько художественных течений: абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, кубофутуризм.

Художники-абстракционисты стремились к тому, что искусство стало отвлеченным. Художественные образы должны вызывать определенный ряд ассоциаций, поэтому особую роль в создании любого полотна играют формы и цвет. Основоположником и основным представителем этого течения стал В. Кандинский. Подобные идеи поддерживали также Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич. Последний, развивая идеи абстракционизма, создал новое направление – супрематизм.

Программным произведением К.Малевича стало знаменитое полотно «Черный квадрат», в котором художественность сведена к минимуму. В супрематизме цвет и сочетание плоскостей в картине выходят на первый план. Идеи супрематизма так или иначе отражались в творчестве А.Экстер, Н. Удальцовой, И. Клюна, О. Розановой.

Стремление заставить искусство служить не отвлеченным идеям, а производству, техническим достижениям стало основой конструктивизма. Наиболее полно идеи этого направления выражались в архитектуре, в живописи основными представителями конструктивизма стали Э. Лисицкий и В. Татлин.

Переходным явлением, послужившим основой для многих других течений русского авангарда, стал кубофутуризм. Это направление соединило в себе традиции итальянского футуризма и французского кубизма. О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова, Н. Гончарова, А. Экстер, К. Малевич в определенный период своего творчества работали в духе кубофутуризма. Эти работы были максимально абстрактными, отвлеченными от конкретных форм действительности и традиционных правил создания живописного произведения.