- •1.Истоки своеобразия русской музыкальной культуры

- •Русская музыка от истоков до конца XIX в.

- •2. Знаменный распев. Основные направления.

- •Путевой, демественный и большой знаменный распевы

- •Кондака́рный распев

- •Столпово́й распев

- •Путевой распев

- •Деме́ственный распев

- •Исторический очерк

- •3. Русское духовное многоголосие: строчное и партесное пение. Творчество Титова. 12-ти голосный распев.

- •Партесное пение

- •???????Возникновение и развитие осмогласия

- •4. Классический духовный концерт. Березовский, Бортнянский.

- •М. Березовский Концерт «Не отвержи мене во время старости» (до 1769 )

- •Биография[править | править исходный текст]

- •Биография

- •Музыкальное наследие

2. Знаменный распев. Основные направления.

Знаменный распев-основной распев древне-русской монодической музыки(11-17вв.).Название получил от общего наименования использовавшихся для его записи знаков-"знамен".Источником для знаменной послужила палеовизантийская (так называемый "Coislin")нотация;из византийской литургической практики был заимствован и принцип организации музыкального материала - система осмогласия. Мелодика Знаменного распева основана на Обиходном звукоряде, отличается плавностью, уравновешенностью волнообразных линий.В процессе развития Знаменного распева возникло несколько его типов. столповой Знаменный распев принадлежит невматическому стилю - на один слог приходится 2-3, реже 4 тона( наиболее типичное число тонов в одном знамене-невме);встречаются и мелизматические вставки (Фита*).Он имеет богатейший фонд мелодий-попевок,связь и последовательность которых подчиняется определённым правилам.Разнообразна ритмика столпового Знаменного распева.Им распеты основные певческие книги - Ирмологион, Октоих, Триодь, Обиход, Праздники. Малый знаменный распев - силлабического стиля, речитативный - предназначен для ежедневных служб. Ему близки подобны старого Знаменного распева, встречающегося в рукописях с 11 в. Большой Знаменный распев мелизматического стиля возник в 16 в.; среди его создателей - распевщики Федор Крестьянин, Савва Рогов и их ученики. Большой Знаменный распев отличают широкая внутрислоговая распевность, свободная изменчивость мелодического рисунка(чередование поступенного движения и скачков).

Знаменный распев послужил источником путевого распева и демественного распева; развитие знаков письменной нотации лежит в основе путевой и демественной нотаций. Мелодии Знаменного распева использовались в многоголосном строчном пении, партесном пении (3-х и 4-х голосные гармонизации). В 1772 Синодальной типографией были изданы нотолинейные одноголосные певческие книги с песнопениями знаменного и других распевов, послужившие основой для обработок и гармонизаций 19-20 вв. К гармонизации Знаменного распева обращались М.И.Глинка, М.А.Балакирев, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский; новые принципы обработки Знаменного распева, найденные А.Д.Кастальским и основанные на русском народно-песенном многоголосии, оказали влияние на творчество П.Г.Чеснокова, А.В.Никольского, А.Т.Гречанинова, С.В.Рахманинова (Литургия, Всенощное бдение и др.).Знаменный распев в одноголосном варианте сохранился поныне у старообрядцев.

*Фита - мелодическая формула мелизматического стиля, применявшаяся в византийской и древне-русской музыке.В музыкальных памятниках разного времени встречаются Фиты, обозначавшиеся сокращённо ("тайнозамкненные" Фиты) - с помощью буквы греческого алфавита "фита". С 16 в. Фиты стали выписываться полностью с помощью ряда простых знамён; такая запись использовалась и как расшифровка сокращённых обозначений, получив название "развод".Мелодическое содержание Фиты составляют, как правило, развитые напевы разной продолжительности (например, 17 звуков в Фите "поводной", 67 - в "утешительной"), которые распеваются на 2-3 слога текста. Фиты используются только в начале или середине песнопений. Наиболее широкое распространение Фиты получили в стихирах особо торжественных праздников. Название Фит, их начертания, а также разводы содержатся и в древне-русских музыкально-теоретических руководствах - азбуках музыкальных и фитниках.

Крюки, знамёна (славянский знамя - знак; латинский neuma),знаки древне-русской безлинейной нотации. Крюковая (по названию одного из её основных знаков) нотация ( также знаменная, или столповая) ведёт происхождение от ранневизантийской (палеовизантийской) нотации и является основной формой древне-русской музыкальной письменности. В развитии знаменной нотации выделяют 3 периода - ранний (11-14 вв.), средний (15-нач.17вв.) и поздний (с сер. 17 в.). Нотация первых двух периодов пока не расшифрована. В 17 в. записи звуковысотной линии появились киноварные пометы, затем тушевые признаки, что сделало знаменную нотацию доступной для расшифровки.Различают беспометные, пометные, одновременно пометные и призначные крюковые рукописи.

Знаменная нотация имеет идеографический характер. Существуют 3 типа графической фиксации мелодий, соответствующие мелодическим формулам разных масштабных уровней: собственно крюковой - Крюки, обозначающие 1-3 тона (иногда и более) в определённой последовательности; попевочный - включает относительно краткие мелодические формулы, записанные простыми знамёнами, часто с элементами тайнописи ("тайнозамкненности"); фитный - содержит пространные мелодические построения, целиком зашифрованные.

Знаменный распев

Наиболее старинное пение православной церкви, основано на одногласном хоровом исполнении композиции. Знаменное пение основано на осьмогласии. Название происходит от старославянского слова «знамя». Певческие знамёна или столбовые знаки — знаки особой древнерусской безлинейной нотации — крюки (певческие знамена, похожие на крючки). Первоначально были созданы на основе византийской безлинейной невменной нотации. Позднейшие знамена стали называться не столповыми, а кондакарными. Знаменное пение было распространено на Руси с XI до XVII века. Многие мелодии знаменного пения гармонизованы П. П. Турчаниновым, А. Ф. Львовым, П. И. Чайковским, А. Д. Кастальским, С. В. Рахманиновым, П. Г. Чесноковым, Н. А. Римским-Корсаковым и др. До сих пор по знаменной нотации поют старообрядцы, в т.ч. в Старообрядческой Церкви. Есть энтузиасты, пытающиеся возродить знаменное пение и в РПЦ.

Основной вид древне-русского церковного пения. Название происходит от старославянского слова "знамя", т.е. знак. Знамёнами или крюками назывались безлинейные знаки, применявшиеся для записи напевов. З. р. представлял собой монодию, исполнявшуюся в унисон; лишь на позднейших этапах его развития (не ранее сер. 16 в.) в нём появляются элементы многоголосия. Время возникновения З. р. с полной точностью установить не удаётся. С. В. Смоленский считал, что он сложился уже к концу 10 в. Д. В. Разумовский, В. М. Металлов и А. В. Преображенский полагали, что З. р. был принесён из Византии после крещения Руси. В. М. Беляев утверждал, что он имеет самобытное, рус. происхождение и возник в 11 в. Наиболее вероятным является предположение, что З. р., в своих первоначальных основах заимствованный из Византии, сложился как самостоятельный род пения в 12 в., когда христианство распространялось в нар. массах и визант. формы стали подвергаться воздействию нар. муз. языка. З. р. развивался в рамках системы осмогласия. Восемь гласов с их особыми гимнич. текстами составляли "столп", т.е. цикл, повторявшийся каждые 8 недель; поэтому З. р. иногда называют столповым (реже его называют крюковым пением). Система осмогласия представляла собой сумму отстоявшихся мелодия, формул (попевок), служивших материалом для распевания текста на тот или иной глас. Подобный тип муз. композиции на основе формул был свойствен и византийскому и зап.-европ. григорианскому пению. Он отражал общие типич. черты ср.-век. художеств. мышления. Попевками З. р. были краткие мотивы диатонич. склада в объёме терции или кварты. Из трёх-четырёх попевок складывалась погласица целого песнопения. Погласицы сохранились в записях 16 в., но происхождение их, несомненно, является более ранним.

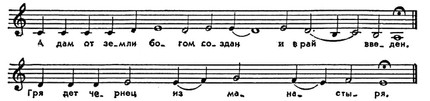

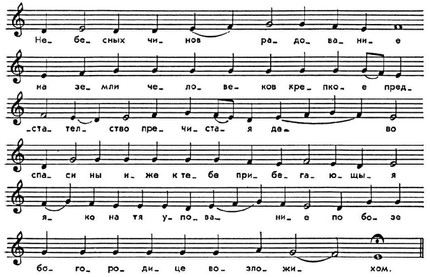

Погласица 1-го гласа. Рукопись 17 в. Государственная публичная библиотека им. M. E. Салтыкова-Щедрина. Собрание Н. К.Михайловского, О. No 14, лист 47.

В слав. переводе с греческого силлабич. стихосложение не сохранялось, но конструкция песнопений оставалась прежней, и от распевщика требовалось, чтобы ритм музыки соответствовал просодии текста. Распевая тексты на основе попевок погласицы, мастера пения использовали приёмы, близкие принципам нар. песнетворчества: опевание того или иного звука попевки как опорного и перемещение опоры на прилегающий к ней неопорный звук. Преобладание в записях 12-13 вв. простых знамён, обозначающих один-два звука, и многократное повторение таких знаков дают основание полагать, что напевы раннего З. р. были несложными как со стороны ритма, так и по мелодич. рисунку.

Мелодии З. р. в ранний период делились на самогласны и подобны. Подобны отличались от самогласнов большей оригинальностью мелодич. оборотов и чёткостью конструкции строк, что позволяло использовать их для пения нераспетых текстов. Самогласны и подобны, по традиции, вносились в певч. книги 16-17 вв., когда те же песнопения были уже изложены в распевной манере.

Самогласен 1-го гласа. Та же рукопись, лист 50 и оборот.

Подобен 1-го гласа. Та же рукопись, листы 52 оборот и 53.

Фонд попевок З. р. постепенно увеличивался, одновременно расширялся их диапазон. Он достиг малой септимы, а весь звукоряд - дуодецимы. Лаконичные мотивы переросли в широкораспевные, а мелодика в целом - в кантилену с цветистыми высотными и ритмич. контурами. Усовершенствовалась техника композиции. Мастера 15 в. уже не ограничивались элементарными приёмами изложения напева: опеванием опорного тона и его перемещением. Они использовали более сложные приёмы: повтор, вариац. разработку, сокращение и расширение попевок, секвенции. Напевы песнопений иногда украшались т.н. фитами и лицами. Это были своего рода юбиляции. Первые отмечались знаком в виде буквы фиты, в муз. отношении отличались пространностью распева. Лица были лаконичнее. К нач. 16 в. были распеты все песнопения воскресных служб восьми гласов, праздников всего года и т.н. обиход, т.е. песнопения повседневного богослужения - вечерни, утрени и литургии.

Мелодика З. р. в течение всей истории его развития была плавной. Терцовые и квартовые скачки внутри мелодич. строк допускались лишь в тех случаях, когда они входили в ту или иную попевку, соединение же попевок в одну мелодич. строку осуществлялось поступенным движением. Такой же плавностью и равномерностью отличалась ритмика. Знамёна с "оттяжками", увеличивающими длительность на половину, применялись сравнительно редко, в особенности ритмич. фигуры из четверти с точкой и восьмой. Заключит, каданс представлял собой поступенное и равномерное движение голоса в объёме трихорда или тетрахорда, связанное с опеванием одной из его ступеней, на к-рой напев заканчивался.

З. р. записывался особой идеографич. нотацией, в основу к-рой была положена т.н. палеовизантийская невменная нотация (см.Византийская музыка). По мере увеличения фонда попевок, расширения певч. звукоряда, развития попевок и усложнения приёмов композиции усложнялась и сама нотация. В 15 в. в связи с распространившейся в это время манерой украшения напевов юбиляциями нотация претерпела особенно большие изменения. Фиты записывались сокращённо, при помощи особого "тайнозамкнённого" сочетания знамён. Многообразие юбиляций вызывало необходимость в систематизации "тайнозамкнённых" знамён. Появились сборники фит (фитники), к-рыми пользовались при сочинении напевов и при обучении пению. Продолжавшееся усложнение "тайнозамкнённых" знамён привело к появлению в фитниках "разводов", т.е. пространной записи зашифрованных фит обычными знамёнами. Существовали аналогичные сборники попевок (под названием кокизники); в них обычно указывалась только фраза текста, с к-рой пелась данная попевка (кокиза). В конце 17 в. фиты и кокизы были переведены на пятилинейную нотацию.

В 16 в. нек-рые знаменные мелодии были усложнены в основном за счёт увеличения длительностей и применения синкоп. В результате преобразования попевок возник новый стиль монодии - путевой распев, характеризующийся медленным и тяжеловесным движением.

Строка напева 8-го гласа знаменного распева и мелодия путевого распева. Рукопись кон. 17 - нач. 18 вв. Государственная публичная библиотека им. M. E. Салтыкова-Щедрина. Собрание М. П. Погодина, No 418, листы 55 оборот и 63 оборот.

Путевые мелодии вначале записывались знаменной нотацией, но по мере их усложнения на основе знаменной была создана особая путевая нотация.

К сер. 17 в. в певч. иск-ве наметилась тенденция к сокращению пространных мелодий ради большей ясности текста и лучшего ощущения лада. Сокращённые мелодии стали называть малым распевом, а оригинальные - большим распевом. В певч. книгах обычно вместе с песнопением малого распева записывалось и одноимённое песнопение большого.

Мелодии З. р. использовались и в ранних формах многоголосия в так называемом троестрочном пении (см. Строчное пение), а также в демественном распеве. Во 2-й половине 17 в. многие из знаменных одногол. песнопений были переведены на пятилинейную нотацию, и композиторы партесного пения гармонизовали большую часть этих песнопений. Кроме того, они широко использовали попевки З. р. в мелодиях собственного сочинения.

В связи с утверждением новых форм хор. культуры во 2-й пол. 17 в. З. р. утратил прежнее значение. Он сохранялся в крюковой нотации у старообрядцев, а в пятилинейной гл. обр. в репертуаре монастырских хоров и в пении дьяков. В целях предохранения З. р. от искажений и установления единообразия текста Синод русской церкви издал в 1772 в "квадратной" ноте, в т.н. цефаутном ключе, "Обиход церковный нотного пеняя", "Ирмологий нотного пения", "Октоих нотного пения" и "Праздники нотного пения". В 1891 была издана "Триодь постная и цветная". (Эти книги переиздавались.)

Внимание к З. р. вновь возрастает в нач. 19 в. в связи с пробуждением интереса к рус. нац. музыке. Первым к З. р. обратился Д. С. Вортнянский, хотя его гармонизации представляли собой переложение мелодий, взятых не из синодальных изданий, а бытовавших в зап.-укр. церк. пении. Позже гармонизацией мелодий из синодальных изданий занимались П. И. Турчанинов, Н. М. Потулов, А. Ф. Львов. Их переложения, однако, не свободны от существ. недостатков. Турчанинов, стремясь подчинить знаменную мелодию определённому размеру, искажал её. Потулов сохранял несимметричный ритм знаменной мелодии и не допускал её альтерации, но, считая почти все звуки мелодии носителями определённых гармонич. функций, создавал на этой основе тяжеловесную и однообразную гармонизацию. Львов соблюдал несимметричный ритм и достигал ясности и прозрачности гармонизации, но использовал гармонич. минор, не свойственный З. р. Проблема гармонизации З. р. интересовала М. И. Глинку. П. И. Чайковский гармонизовал отд. песнопения З. р. во "Всенощном бдении" (ор. 52). Но ключ к решению проблемы гармонизации З. р. был найден А. Д. Кастальским в нар.-песенном многоголосии. Выполненные им в этом плане гармонизации раскрыли красоту и нац. характер мелодики З. р. С. В. Рахманинов во "Всенощном бдении" (ор. 37) гармонизовал несколько песнопений З. р. К З. р. обращались в своих сочинениях Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев, С. В. Смоленский, M. M. Ипполитов-Иванов, А. Т. Гречанинов, П. Г. Чесноков, А. В. Никольский, Н. Я. Мясковский и др. композиторы.