- •Аспирационный метод. Оборудование, применяемое при отборе проб воздуха

- •Методы анализа состава атмосферного воздуха:

- •Отбор проб:

- •Все методы отбора проб воздуха можно разделить на седиментационные и аспирационные.

- •Аппарат Кротова

- •Подготовка к стерилизации лабораторной посуды

- •Измерение микроклиматических показателей

- •1.Приборы для измерения температуры

- •Приборы для измерения влажности воздуха

- •Параметры микроклимата оцениваются:

- •Исследование воды

- •Требования к отбору проб

- •Отбор проб при контроле стадий технологических процессов водоподготовки

- •Отбор проб при контроле обеззараживания

- •Отбор проб из распределительной сети

- •Отбор проб воды из крана потребителя

- •Отбор проб воды, используемой для приготовления пищевых продуктов и напитков

- •Периодичность и частота отбора проб

- •Отбор проб для проведения химико-аналитического и радиологического контроля

- •Отбор проб для проведения паразитологического контроля

- •Отбор проб для проведения микробиологического контроля

- •Акт отбора проб воды:

- •Техника безопасности при отборе проб воды

- •Определение температуры

- •Ход определения

- •Определение запаха

- •Ход определения при температуре 20 °с

- •Ход определения при температуре 60 °с

- •Оценка интенсивности запаха

- •Определение вкуса и привкуса:

- •Определение прозрачности

- •Ход определения

- •Определение мутности

- •Отбор проб почвы

- •Оценка санитарного состояния почвы

- •Подготовка к анализу почвы

Отбор проб

Отбор проб воздуха

Отбор проб исследуемого воздуха - важнейшая часть работы, поскольку результат самого точного анализа теряет смысл в случае неправильно отобранной пробы.

К процессу отбора проб предъявляются следующие требования:

1) получение пробы, соответствующей реальному составу воздуха;

2) накопление в пробе достаточного для обнаружения количества искомого вещества.

Способы отбора проб воздуха зависят от ряда причин:

1) агрегатного состояния искомого вещества в воздушной среде (аэрозоли конденсации и дезинтеграции, пары, газы);

2) возможных химических взаимодействий искомых веществ с воздушной средой;

3) числа исследуемых вредных веществ в воздухе;

4) метода исследования и др.

Когда требуется определить максимальную концентрацию токсичного вещества, поступившую в воздух за короткий промежуток времени, и соответствие ее предельно допустимой концентрации (ПДК), рекомендуется минимальная продолжительность отбора, не превышающая 15-30 мин. Во избежание усреднения концентрации отбирают максимальную разовую пробу (МРП). Отобранного количества воздуха должно быть достаточно для определения в нем искомого вещества в концентрациях, равных 0,5 ПДК для воздуха рабочей зоны и 0,8 ПДК для атмосферного воздуха.

Изучение состояния воздушной среды и содержания в ней вредных веществ следует осуществлять с учетом ее подвижности (динамики). Согласно требованиям ГОСТ 12.1.005-88 это достигается путем последовательного отбора не менее 5 проб в одном месте. Места (точки) и уровни отбора, т.е. расстояние от пола (обычно 1,5-2м). Это – рабочее место (в зоне дыхания), проходы в цехах, места наиболее частого пребывания рабочих и т.д.

В зависимости от поставленной задачи отбор проб воздуха рабочей зоны может производиться либо в продолжение технологического процесса (операции), либо в течение всей рабочей смены . В этих случаях необходимо проводить отбор серии последовательных проб на протяжении всей смены с помощью непрерывно действующих анализаторов или миниатюрных аспирационных устройств, прикрепляемых к спецодежде на груди рабочего.

Многообразие вредных веществ и агрегатных состояний в воздухе обусловливает использование различных поглотительных систем, обеспечивающих эффективное поглощение примеси: отбор проб в жидкие среды; отбор проб на твердые сорбенты; хемосорбцию, отбор проб в охлаждаемые ловушки; отбор проб в сосуды ограниченной вместимости; отбор проб на фильтры .Отбор проб атмосферного воздуха населенных мест производится на стационарных и маршрутных постах и под факелом. Стационарные и маршрутные посты размещаются в местах, выбранных на основе предварительного исследования загрязнения воздушной среды города промышленными выбросами, автотранспорта и других источников.

Места отбора проб подфакельных наблюдений выбирают на разных расстояниях от источника загрязнения по направлению ветра. Продолжительность отбора разовых проб составляет 20-30 мин. Отбор среднесуточных проб производят либо непрерывно в течение суток, либо 12, 6, 4 раза в данной точке за сутки через равные промежутки через равные промежутки времени в течение 20-30 мин каждая. После выполнения исследований вычисляют среднюю концентрацию в этих пробах. Одновременно с отбором проб воздуха определяют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха, состояние погоды.

При проведении лабораторных исследований воздуха используются различные методы отбора проб. Наиболее распространенными являются аспирационный метод и метод отбора проб в сосуды.

Аспирационный метод. Оборудование, применяемое при отборе проб воздуха

Для поглощения вещества, находящегося в воздухе в газообразном (парообразном) состоянии, используются жидкие поглотительные среды - поглотительные растворы. Однако могут быть использованы и твердые сорбенты (силикагель, уголь активированный), которые для отбора проб при низких температурах используют в виде «кипящего слоя» Такие вещества называются поглотительными средами. Выбор поглотительной среды зависят от агрегатного состояния искомого вещества и его химических свойств. В качестве поглотительной среды могут служить растворы, твердые сорбенты, фильтры.

Аэрозоли конденсации и дезинтеграции (пыли, туманы, дымы) задерживаются различными фильтрующими материалами - бумажными, стеклянными, перхлорвиниловыми и др. Для аспирации (протягивания) воздуха используются различные аспирационные устройства (водяные аспираторы, пылесосы, электроаспираторы и пр.).

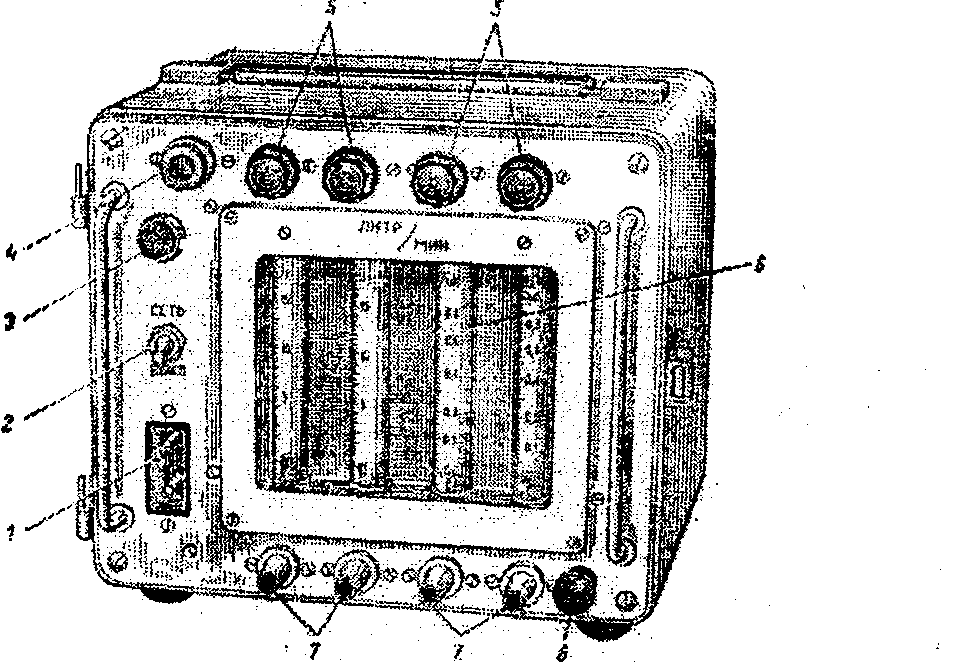

Электроаспиратор. Электроаспиратор (рисунок 1) позволяет проводить отбор одновременно по четырем каналам с регулировкой скорости отбора в каждом канале (два со скоростью 0,1-1 дм /мин и два со скоростью 1-20 дм3/мин). На шасси прибора укреплены электрический двигатель. Воздуходувка ротационного типа, которая шлангами соединена с ротаметрами. Перед включением прибора в сеть его необходимо заземлить.

Электроаспиратор (модель 822) переносной с ручным способом регулирования расхода воздуха

1 - колодка для присоединения к прибору электрического шнура; 2 - тумблер для включения и выключения прибора; 3 - гнездо предохранителя; 4 - предохранительный клапан для предотвращения перегрузки электродвигателя при отборе проб воздуха с малыми скоростями и облегчения запуска прибора; 5 - ручки вентилей ротаметров; 6 - ротаметры; 7 -штуцеры для присоединения резиновых трубок; 8 - клемма для заземления.

После подключения прибора к сети открывают вентили ротаметров. Тумблером включают электродвигатель. При этом загорается лампочка шкалы, и поплавки в ротаметрах током воздуха поднимаются, показывая скорость его движения. Вращением ручек вентилей ротаметров устанавливают необходимую скорость аспирации воздуха. Отсчет скорости движения воздуха производят по верхнему краю поплавка. После этого присоединяют к штуцерам поглотительные приборы и снова устанавливают необходимую скорость аспирации.

Расходомерные устройства. Реометры служат для определения скорости аспирации. Они бывают жидкостные и сухие, последние называются ротаметрами или пневмометрами.

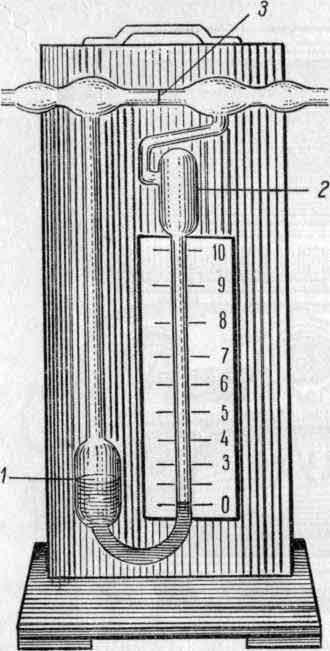

Жидкостный реометр (рисунок 2) представляет собой U - образную трубку с двумя расширениями. В левой части трубки реометра расширение расположено внизу, а в правой — вверху. Верхние концы обоих колен спаяны горизонтальной трубкой с перегородкой в середине, имеющей узкое отверстие (диафрагму). U - образную трубку заполняют окрашенной жидкостью (обычно керосином) до метки «0» на шкале. Воздух, проходя (слева) по горизонтальной трубке, встречает препятствие в виде диафрагмы, в результате чего в левом колене трубки создается повышенное давление и уровень жидкости понижается, а в правом - повышается. С изменением скорости движения воздуха меняется разность уровней в обоих коленах. Реометр прикрепляют к штативу со шкалой, на которой имеется калибровка, показывающая скорость движения воздуха в кубических дециметрах за минуту (дм3/мин).

Рисунок 2 – Жидкостный реометр

Сухие реометры (пневмометры) представляют собой стеклянную трубку с отводами в верхней и нижней частях. В трубку помещен поплавок, который поднимается потоком воздуха (электроаспиратор). Шкала реометра градуирована в кубических дециметрах в минуту.