- •Бакалаврская работа

- •Содержание

- •Введение

- •1. Роль экспертного знания в публичной политике в условиях трансформации государственного управления

- •1.1. Механизмы воздействия экспертного знания на процессы принятия решений в государственных органах

- •1.2. Промышленная политика как предмет экспертной деятельности

- •2. Механизмы и формы экспертной деятельности в промышленной политике Российской Федерации

- •2.1. Консультационные советы как форма экспертной деятельности

- •2.2. Символический и социальный капитал аналитических центров как агентов давления при принятии решений

- •Заключение

- •Список использованной литературы

2.2. Символический и социальный капитал аналитических центров как агентов давления при принятии решений

Следует также обратить внимание на усложняющиеся отношения в современной публичной сферы, что касается и процессов взаимного влияния агентов на выработку политико-административных решений. Процессы формирования «повестки дня» все дальше концентрируются не в формальных процедурах, а в сложной коммуникативной среде. В научной литературе этот феномен обозначается как медиатизация политики — процесс все большей роли массовых коммуникации в политической сфере, становление средства массовой информации как значимых игроков и источников власти в политической жизни. Л.Н. Тимофеева формулирует понятие «медиапорядка» в контексте общественной жизни в современной России, утверждая следующие тезисы:

СМИ в современной России продолжают политизироваться, права собственности на ключевые медиа-компании распределяются между государством и крупными бизнес-группа, СМИ развиваются как основной институт, формирующий политический дискурс общества;

Медиатизация политической сферы влияет на всю систему отношений в обществе: происходит смещение политической жизни от реальной практики к потреблению медиа-контента, консьюмеризация общественных отношений, повышения уровня политической конформности граждан превосходство развлекательной тематики над общественной, включая подмену второго первым;

Медиа становятся важным инструментом управления обществом в силу того, что информационные каналы являются основной формой репрезентации опыта для большинства населения, контроль над медиа является важным элементом политического режима в современной России.31

В свете обозначенных утверждений, следует говорить о том, что и рассматриваемая сфера экспертного знания и его влияния на публичную политику на современном этапе в большей степени сосредотачивается в среде медиа-коммуникаций, а эксперт в нем принимает роль не столько носителя особых научных знаний, сколько интерпретатора в рамках масштабного производства и потребления медиа-контента.

Опираясь на описанные условия, появляется необходимость в формировании адекватной методики оценки влияния экспертного знания. Наиболее полное и качественное, на наш взгляд, описания такой методики было совершено в работе Д.Г. Зайцева, посвященной методологии оценки влияния негосударственных акторов на политический процесс.32. Разнообразие возможных контактов лиц, принимающих решения, и экспертов, включает в себя контакты через личные знакомства, средства массовой информации, участие в формальных процедурах, контакты с партиями, законодательными органами и правительственной бюрократией. При этом, как отмечает исследователь, сбор данных, в большинстве случае, крайне затруднен: во-первых, ограниченной открытости государства, выражающейся в публикации различных документов, отчетов от деятельности и статистики; во-вторых, сложностью и трудоемкостью сбора косвенных данных в виде опросов и интервью экспертов и руководителей аналитических центров, лиц принимающих решения и так далее. Наиболее адекватным, доступным и, в то же время, эффективным инструментом могут служить медиа-измерения и анализ (контент-анализ, количественный подсчет упоминаний), в особенности, учитывая признаваемую значительную роль сми, как канала влияния. Д. Г. Зайцев также обращает внимание на фактическое отсутствие исследований, которые давали бы комплексную оценку политического влияния аналитическими центрами. Исследователем, в свою очередь, демонстрируется оригинальная модель аналитического центра как агента политического влияния и выделяются следующие ресурсы, с помощью которых это влияние возможно осуществлять:

кадровый и организационный ресурс: является значимым в силу вытеснения из современной российской практики формальных институтов принятия решений неформальными, такими как персонализм, клиентизм и картелизация, что создает условия, когда влиятельность аналитического центра определяется уровнем организационных возможностей (устойчивость состава организации, известность и репутация, публичность, авторитет);

интеллектуальный ресурс в виде направлений исследований и качества вырабатываемого продукта;

материальный ресурс: источники финансирования и клиентская база;

Социальный капитал: способности к эффективному продвижению своего продукта через самые разнообразные каналы;

Символический капитал: является производным от остальных ресурсов и выражается в способности оказывать влияния через формирования политической «повестки дня», воздействия на дискурсивные практики и политические представления групп и индивидов.

В данном разделе мы попытаемся проанализировать символический и социальный капитал на аналитических центров на примере исследовательских организаций, чья деятельность связана с вопросами реализации промышленной политики. Методологической основой, в нашем случае, выступит уже описанный выше принцип (допущение), согласно которому каналы массовой коммуникации являются средством формирования политической и управленческой «повестки дня», а продвижение интересов, идей и продуктов создается с помощью конструирования публичности (publicity) персоны или организации.

Методика проведения исследования реализовывалась в трех этапах. На первом из них происходил отбор искомых исследовательских организаций. Для этого были отобраны все наиболее заметные институты и центры в области экономических и управленческих исследований и была проанализирована их публикационная активность, под которой понимаем публикации научных статей, препринтов, аннотаций к сборникам и монографиям, аналитических записок и отчетов, на предмет отношения к интересующему кругу научных интересов. Итогом стала выборка из 16 центров, представленных в Таблице 3.

Таблица 3

Аналитический центр |

Центр экономических и финансовых исследований и разработок, РЭШ |

Аналитический центр при Правительстве РФ |

Институт анализ предприятий и рынков, НИУ ВШЭ |

Институт институциональных исследований, НИУ ВШЭ |

Лаборатория социально-экономических исследований, НИУ ВШЭ |

СРП-Экспертиза |

Межведомственный аналитический центр |

Леонтьевский центр, международный центр социально-экономических исследований |

Национальный институт системных проблем предпринимательства |

Институт "Центр Развития", НИУ ВШЭ |

Экономическая экспертная группа |

Центр прикладных социально-экономических исследований |

Институт макроэкономических исследований |

Институт проблем естественных монополий |

Совет по изучению производительных сил |

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара |

Для наиболее корректных результатов измерений в исследование были включены персональные единицы, а именно сотрудники и руководство каждого центра, которые создали логические связки вида «организация – представители организации». Персонами выделялись сотрудники причастные к непосредственно научной и экспертной деятельности с приоритетом для авторов публикаций по профильной теме. Так для случая института экономической политики им Е.Т. Гайдара число включенных сотрудников составило 20 единиц, округленный средний показатель по всем центрам составил 9 человек.

На втором этапе решалась задача разработки критериев для определения принадлежности публикаций целевой группе для формирования правильного запроса с отсутствием семантических ошибок на выходе. Для этого были отобраны ключевые слова, наиболее релевантные теме публикаций с наличием описаний и рассуждений, затрагивающих тему промышленной политики и развития. Список искомых фраз представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Фраза |

Дополнение |

промышленность |

Все формы слова |

Конкуренция |

Все формы; за исключением связи с нерелеватными словами |

Инвестиционный климат |

Фраза полностью |

Субсидии, дотации, субвенции |

Все формы слов |

Предпринимательство |

Все формы слов |

Инновации |

Все формы; за исключением связи с нерелевантными |

Конкурентоспособность |

Все формы слова |

Ндс, налог на добавленную стоимость |

Все формы слов; фраза полностью |

На третьем этапе решалась ключевая и наиболее объемная задача в виде анализа СМИ по описанным выше параметрам. Была использована технологическая платформа и база данных СМИ «Public.ru» (ЗАО «Публичная библиотека»)33, которая агрегирует в себе публикации всех регионов РФ и стран СНГ, включает в себя более 10000 источников (газет, журналов, интернет-изданий, ТВ- и радио-программ, информационных агентств), более 88 миллионов русскоязычных статей, опубликованных начиная с 1990 года. Выборка СМИ для анализа была ограниченна по следующим параметрам: русский язык публикации; географическое ограничение источниками, издаваемыми на территории России; все типы источников, включая интернет-сми, радио и телевидение; включение в подсчет чистых републикаций (полных перепечатываний публикации в источнике, независимом от начального); ограничение по дате публикации с 05.2011 по 05.2014 (предшествующие три года). Алгоритмы поиска в базах данных реагируют на поисковые запросы, составленные на языке запросов системы, который включает в себя различные операторы и обозначения, указывающие системе логические правила поиска. Запросы в данном исследовании были составлены с целью получения «на выходе» публикаций на очерченный круг тем, где в качестве экспертов и комментаторов выступал искомый аналитический центр или его представители. Стоит также обратить внимание, что каждый запрос проходил тестирование на «чистоту» выдаваемых публикаций (на наличие нерелевантных исходным условиям статей) и корректировался.

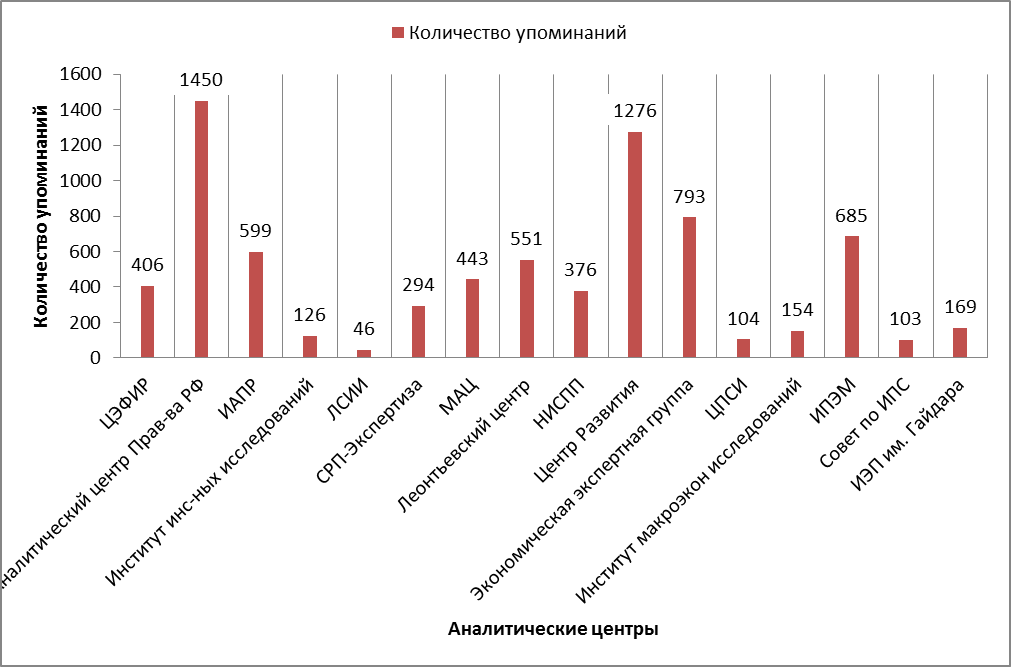

Итоговые результаты представлены в Таблице 5 и на Рисунке 6.

Таблица 5

Аналитический центр |

Количество упоминаний |

Аналитический центр при Правительстве РФ |

1450 |

Институт "Центр Развития", НИУ ВШЭ |

1276 |

Экономическая экспертная группа |

793 |

Институт проблем естественных монополий |

685 |

Институт анализ предприятий и рынков, НИУ ВШЭ |

599 |

Леонтьевский центр |

551 |

Межведомственный аналитический центр |

443 |

ЦЭФИР, РЭШ |

406 |

Национальный институт системных проблем предпринимательства |

376 |

СРП-Экспертиза |

294 |

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара |

169 |

Институт макроэкономических исследований |

154 |

Институт институциональных исследований, НИУ ВШЭ |

126 |

Центр прикладных социально-экономических исследований |

114 |

Совет по изучению производительных сил |

103 |

Лаборатория социально-экономических исследований, НИУ ВШЭ |

46 |

Рисунок 6

В первую очередь, следует отметить, что выделяются два очевидных лидера по количеству публичных упоминаний. В первом случае таким лидером стал Аналитический центр при Правительстве РФ, продемонстрировав тем самым, что обладает не только влиянием за счет непосредственной приближенности к принятию решений и статуса официального экспертного центра, но и возможностью транслировать свою точку зрения на СМИ.

Второй случай требует более подробного рассмотрения, так как остальные вариации демонстрируют не только значение представленности в публичном пространстве или уровень внимания со стороны СМИ, но и уже упоминавшиеся способности организаций к продвижению своих продуктов. К примеру, из трех институтов, относящихся к НИУ ВШЭ, которые примерно одинаковы с точки зрения размеров организации, публикационной и иной активности, один заметно выпадает из общей группы, демонстрируя значительные показатели публичности. В то же время, такие известные и авторитетные центры как Институт экономической политики им Е.Т. Гайдара и Леонтьевский центр имеют относительно невысокие результаты.

Отдельно рассмотрим пример совета по изучению производственных сил. По итогам проведенных измерений данный центр получил лишь 103 упоминания в профильных публикация за период трех лет, что является очень низким показателем. В то же время, нами был проведен анализ контрагентов по выполнению НИР по заказу Министерства экономического развития по тематике промышленной политики за трехлетний период, который демонстрирует практически монопольное положение организации в отношениях с указанным ведомством (Таблица 6).

Таблица 6

-

Институт

Количество контрактов

Центр прикладных соц-экон исследований

1

ВШЭ

2

КПМГ Лимитед

1

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

1

МГИМО

2

Центр экономических проектов

1

институт макроэкономических исследований

7

Совет по изучению производственных сил

12

Этот случай демонстрирует нам, что фактор социального и символического капитала агента, продвигающего свои интересы или продукты, не всегда может выступать ключевым для оценки влияния, так как в данном примере организация компенсировала низкий уровень публичности высокими показателями организационного, кадрового и материального ресурсов.