- •Конспект лекций По курсу

- •7.090510 "Теплоэнергетика"

- •7.090521 "Тепловые электрические станции"

- •7.000008 "Энергетический менеджмент"

- •Расчетный метод определения теплоты сгорания

- •1. Определение температуры газовых смесей

- •2. Определение температуры горения

- •3. Расчет температуры горения

- •2. Выбор топливосжигающих устройств

Д ОНЕЦКИЙ

ОНЕЦКИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Конспект лекций По курсу

„ Теория сжигания и топливосжигающие устройства ”

2014

М ИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Донецкий национальный технический университет

Кафедра промышленной теплоэнергетики

Конспект лекций

по курсу

„ Теория сжигания и топливосжигающие устройства ”

для студентов очной и заочной формы обучения

специальностей

7.090510 "Теплоэнергетика"

7.090521 "Тепловые электрические станции"

7.000008 "Энергетический менеджмент"

Утверждено

на заседании кафедры

«Промышленная теплоэнергетика»

протокол № ___ от «___» _____________2014 г.

Утверждено

на заседании учебно-издательского совета ДонНТУ

протокол № ___ от «___» ____________ 2014 г.

Донецк, ДонНТУ, 2014

УДК 621.15536.7.08

Конспект лекций по курсу «Теория сжигания и топливосжигающие устройства» / для студентов специальностей ПТ, ТЭС и ЭНМ дневной и заочной форм обучения / Сост.: Е.К. Сафонова, А.Л. Попов, Д.Л. Безбородов. Донецк: ДонНТУ, 2014. - с.

Приведен конспект лекций по дисциплине „ Теория сжигания и топливосжигающие устройства ”.

Составители : Е.К. Сафонова, доц.

А.Л. Попов, доц.

Д.Л.Безбородов, ст.преп.

Отв. за выпуск Е.К. Сафонова, доц.

Сафонова Е.К., Попов А.Л., Безбородов Д.Л.

Донецкий национальный технический университет, 2014 г.

Расчетный метод определения теплоты сгорания

Теплота сгорания газообразного топлива

Теплоту сгорания газообразного топлива можно рассчитать, если известны тепловые эффекты реакций горения (табл. 1) и химический состав топлива [в % (объемн.)].

Таблица 1

Теплота сгорания топлива

Название топлива |

Состав |

ρ0 кг/м3 |

Теплота сгорания |

Низшая теплота сгорания, отнесенная к 1 кг кислорода в реакции горения А Мдж/кг (ккал/кг) |

|||

Qυ, Мдж/м3 (ккал/м3) |

Qm, Мдж/кг (ккал/кг) |

||||||

высшая |

низшая |

высшая |

низшая |

||||

Углерод |

Сам |

- |

- |

- |

34,1 (8140) |

34,1 (8140) |

12,77 (3050) |

Скр |

- |

- |

- |

32,8 (7850) |

32,8 (7850) |

12,35 (2940) |

|

Окись углерода |

СО |

1,25 |

12,77 (3050) |

12,77 (3050) |

10,13 (2420) |

10,13 (2420) |

17,68 (4220) |

Водород |

Н2 |

0,09 |

12,77 (3050) |

108 (2580) |

143 (34180) |

121 (28900) |

15,11 (3610) |

Метан |

СН4 |

0,715 |

39,77 (9500) |

35,8 (8550) |

55,85 (13340) |

50,25 (12000) |

12,56 (3000) |

Этан |

С2Н6 |

1,34 |

70,0 (16700) |

63,6 (15200) |

52,17 (12460) |

47,52 (11350) |

13,28 (3170) |

Пропан |

С3Н8 |

1,97 |

99,2 (23700) |

91,3 (21800) |

50,3 (12030) |

46,4 (11080) |

12,77 (3050) |

Бутан |

С4Н10 |

2,59 |

129 (30700) |

118,5 (28300) |

49,4 (11840) |

45,7 (10930) |

12,81 (3060) |

Пентан |

С5Н12 |

3,21 |

159 (38000) |

146,5 (35000) |

49,4 (11840) |

45,9 (10840) |

12,77 (3050) |

Циклогексан |

С6Н12 |

3,74 |

- |

164,9 (39340) |

- |

43,9 (10480) |

12,88 (3070) |

Этилен |

С2Н4 |

1,25 |

63,6 (15200) |

59,0 (14100) |

50,8 (12140) |

47,3 (11280) |

13,82 (3300) |

Ацетилен |

С2Н2 |

1,16 |

58,4 (13970) |

55,5 (13480) |

50,3 (12000) |

48,4 (11530) |

15,71 (3750) |

Бензол |

С6Н6 |

2,88 |

- |

140,5 (33530) |

- |

39,82 (9620) |

13,08 (3120) |

Сероводород |

Н2S |

1,51 |

25,5 (6100) |

23,4 (5600) |

16,25 (4000) |

15,49 (3200) |

10,88 (2600) |

Так, например, низшую объемную теплоту сгорания газообразного топлива в кДж (ккал) подсчитывают по следующим формулам:

Qυн = 127,7 СО + 108 Н2 + 358 СН4 + 590 С2Н4 + 555 С2Н2 + 636 С2Н6 +

+ 913 С3Н8 + 1185 С4Н10 + 1465 С5Н12 + 234 Н2S кДж/м3; (1)

Qυн = 3,05 СО + 25,8 Н2 + 85,5 СН4 + 141 С2Н4 + 135 С2Н2 + 152 С2Н6 +

+ 218 С3Н8 + 283 С4Н10 + 350 С5Н12 + 56 Н2S ккал/м3, (1 а)

где 127,7; 30,5 – тепло, выделяемое при сгорании 1% (объемн.) СО, кДж (ккал);

108; 25,8 – аналогичные величины для Н2 … и т. д.;

СО, Н2, СН4 … и т. д. – содержание горючих составляющих топлива, % (объемн.).

В формуле (1) соответствующие тепловые эффекты выражены в килоджоулях.

Следует отметить, что расчетная величина теплоты сгорания может немного отличаться от опытной, так как в газе содержатся пыль и смолы.

Пример 1. Определить низшую объемную теплоту сгорания природного газа, состав которого дан, по формуле (1) :

Qυн = 358 ∙ 88,69 + 636 ∙ 3,92 + 913 ∙ 0,9 + 1465 ∙ 0,46 = 36200 кдж/м3 (8640 ккал/м3).

Теплота сгорания твердого и жидкого топлив

Нахождение теплоты сгорания твердого и жидкого топлив расчетным способом носит приближенный характер, так как это топливо анализируют не по химическим соединениям, а лишь по химическим элементам.

Д. И. Менделеев предложил следующую формулу;

В пересчете на килоджоули формула принимает вид:

Qрв = 340 Ср + 1260 Нр – 109 (Ор – Sр) кДж/кг, (2)

Qрв = 81 Ср + 300 Нр – 26 (Ор–Sр) ккал /кг, (2 а)

где Ср, Нр, Ор, Sр - содержание элементов рабочего топлива, % по массе.

Высшую теплоту сгорания водорода, входящего в состав органических соединений, Менделеев принял равной 126 МДж/кг (30000 ккал/кг), а не фактическую высшую теплоту сгорания 142 МДж/кг (34180 ккал/кг). Снижение теплоты сгорания топлива из-за наличия в горючей массе кислорода учтено коэффициентом 26, полученном из опытов. Этот коэффициент показывает, что каждый процент по массе кислорода в топливе снижает теплоту сгорания топлива на 109 кдж (26 ккал). Теплота сгорания серы, по Менделееву, принята равной 10,9 МДж/кг (2600 ккал/кг).

На основании формулы (2) формула Менделеева для определения низшей массовой теплоты сгорания топлива принимает вид:

![]() =

340 Ср

+ 1030 Нр

- 109 (Ор

– Sр)

– 25 Wр

кДж/кг, (3)

=

340 Ср

+ 1030 Нр

- 109 (Ор

– Sр)

– 25 Wр

кДж/кг, (3)

или в ккал/кг:

= 81 Ср + 246 Нр - 26 (Ор – Sр) – 6 Wр ккал/кг, (3 а)

где W – содержание влаги в топливе, % по массе.

Формула Менделеева пригодна для всех видов твердого и жидкого топлив.

Из других топлив формул для подсчета теплоты сгорания следует отметить формулы Гуталя и Коновалова.

Формула Гуталя дает возможность рассчитать приближенно теплоту сгорания каменного угля по данным технического анализа:

Qв

= 82

![]() +

аVг

ккал/кг,

(4)

+

аVг

ккал/кг,

(4)

где 82 – теплота сгорания 1% по массе С, принятая Гуталем;

- выход сухого беззольного кокса от горючей массы топлива, % по массе;

Vг – выход летучих, отнесенных к горючей массе топлива, % по массе;

а - коэффициент, зависящий от содержания летучих, определяемый экспериментально.

Этот коэффициент по существу представляет собой 1% теплоты сгорания горючей массы летучих топлива, кДж (ккал).

Формула Коновалова имеет вид

= АМо2, (5)

где Мо2 - теоретический расход массы кислорода на 1 кг топлива, определяемый в результате расчета или опыта, кг/кг;

А – значение теплоты сгорания, отнесенной к 1 кг кислорода при полном сжигании топлива.

Из табл. 1 видно, что значения А для различных горючих элементов колеблются в узких пределах, так например, значение А для углерода и водорода соответственно равно 12,77 и 15,11 МДж/кг, в то время как теплота сгорания этих элементов отличается примерно в 4 раза (34,1 и 121 Мдж/кг).

На этом основании и построена формула Коновалова. Коэффициент А для каменного угля и нефти принимают равным 12,77 МДж/кг (3050 ккал/кг), для торфа 13,2 МДж/кг (3150 ккал/кг) и для дров 13,6 МДж/кг (3250 ккал/кг).

Принцип подсчета коэффициента А определен на примере горения окиси углерода (СО + 0,5О2 = СО2):

А

=

![]() МДж/кг (~4220 ккал/кг).

МДж/кг (~4220 ккал/кг).

УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО

Каждое

топливо имеет различную теплоту сгорания.

Для удобства учета, сравнения и пересчета

с одного топлива на другое было предложено

принять за единицу учета такое топливо,

теплота сгорания которого составляет

29,3 МДж/кг (7000 ккал/кг), и назвать его

условным, а любое другое топливо выражать

через этот стандарт. Теплоту сгорания

29,3 МДж/кг (7000 ккал/кг) имеет хороший

каменный уголь. Если на складе есть

разное топливо, например мазут в

количестве 100 т с теплотой сгорания 39,8

МДж/кг (9500 ккал/кг), то в пересчете на

условное топливо получают величину

![]() = 136 т. Такие пересчеты можно производить

для любого топлива – твердого, жидкого

и газообразного.

= 136 т. Такие пересчеты можно производить

для любого топлива – твердого, жидкого

и газообразного.

Условное топливо очень удобно для сравнения экономичности работы печей, работающих на различном топливе. При сравнении определяют расход условного топлива на единицу нагреваемого в печи материала (кг/т).

Отношение массовой теплоты сгорания данного топлива к теплоте сгорания условного топлива называется калорийным эквивалентом и обозначается Эк.

Например,

для торфа с теплотой сгорания 12,77 МДж/кг

(3050 ккал/кг) калорийный эквивалент Эк

составит

![]() кг условного топлива. Теплоту сгорания

газообразного топлива чаще относят к

1 м3.

кг условного топлива. Теплоту сгорания

газообразного топлива чаще относят к

1 м3.

Отношение объемной теплоты сгорания данного топлива к теплоте сгорания условного топлива носит название коэффициента теплоплотности топлива (Эт).

П а р о к и с л о р о д н ы й г а з. Обогащение паровоздушного дутья кослородом и в особенности применение чистого парокислородного дутья приводит к повышению теплоты сгорания газа, так как последний не разбавляется содержащимся в воздухе азотом. При применении парокислородного дутья протекают следующие реакции:

С + О2 = СО + Q1; Q1 = 123200 кдж/кмоль (29430 ккал/кмоль);

CO + O2 = CO2 + Q2; Q2 = 285630 кдж/кмоль (68220 ккал/кмоль);

С + Н2О = СО + Н2 – Q3;

Q3 = 118820 кдж/кмоль (28380 ккал/кмоль);

С + СО2 = 2СО – Q4; Q4 = 162300 кдж/кмоль (38790 ккал/кмоль).

Количественное сочетание этих реакций, противоположных по тепловому эффекту, определяется тепловым балансом в слое.

Для увеличения теплоты сгорания газа особенно эффективно сочетать парокислородное дутье с повышенным давлением в генераторе, так как при возрастании давления возможные реакции С + 2Н2↔СН4 и СО+3Н2↔СН4+Н2О, согласно принципу Ле Шателье, идут в сторону образования метана, который переходит в парокислородный газ. При этом теплота сгорания газа доходит до 16750 – 20930 кдж/м3 (4000 – 5000 ккал/м3).

ВОЗДУХ

Для горения топлива необходим кислород, поступающий обычно из атмосферного воздуха, который, таким образом, как и топливо, является равноправным участником в процессе горения.

1. СОСТАВ ВОЗДУХА

В

теплотехнических расчетах принимают

следующий состав сухого атмосферного

воздуха в объемных процентах: 79% N2;

21% О2.

С целью упрощения инертные газы (аргон,

неон и др.), а также углекислый газ,

содержащиеся в небольших количествах

(~ 1%), объединяют с азотом. На одну объемную

единицу кислорода, поступающего для

горения из воздуха, вводят 79:21 = 3,762

объемных единиц азота. Плотность сухого

воздуха ρ![]() при t

= 0оС

(Т = 273оК)

и р = 101 кн/м2

(1 ата) определяют по общему правилу

путем деления молекулярной массы воздуха

на объем киломоля (Vо

= 22,4 м3):

при t

= 0оС

(Т = 273оК)

и р = 101 кн/м2

(1 ата) определяют по общему правилу

путем деления молекулярной массы воздуха

на объем киломоля (Vо

= 22,4 м3):

Мс.в.

=

![]() кг/кмоль,

кг/кмоль,

тогда

ρ![]() =

=

![]() кг/м3.

кг/м3.

Соответственно плотность кислорода и азота будет

ρ![]() =

=

![]() кг/м3;

кг/м3;

ρ![]() =

=![]() кг/м3.

кг/м3.

В 1 м3 (при нормальных условиях) содержится по массе

N2 = 0,79∙1,25=0,99 кг; О2=0,21∙1,43=0,303 кг.

Тогда состав сухого воздуха по массе будет следующий:

N2

=

![]() O2

=

O2

=

![]()

Практически в атмосферном воздухе всегда содержатся водяные пары. Такой воздух называется влажным. Влажный воздух может быть предельно насыщен водяными парами при изобилии влаги в данной местности, например у берегов моря, или не насыщен вследствие недостатка влаги (сухой климат). В последнем случае говорят о степени насыщения воздуха водяными парами φ. Степень насыщения в теоретических пределах может изменяться от φ = 0 до φ = 1. Если φ = 0, то воздух сухой, если φ = 1, то воздух предельно влажный, максимально насыщенный водяными парами. В зависимости от местности и времени года, т. е. температуры, степень насыщенности воздуха влагой чаще всего бывает φ = 0,5 ÷ 0,9 от предельно возможной влажности. Степень насыщения иначе называют показателем относительной влажности, которая после умножения на 100 будет выражена в процентах.

Размерным

показателем влажности ρ![]() является количество влаги (в граммах),

содержащееся в 1 м3

влажного воздуха, при данной температуре

t

и нормальном атмосферном давлении. ρ

называют показателем абсолютной

влажности. Величина ρ

,

г/м3,

в условиях изобилия влаги может достигать

своего максимального значения ρ

является количество влаги (в граммах),

содержащееся в 1 м3

влажного воздуха, при данной температуре

t

и нормальном атмосферном давлении. ρ

называют показателем абсолютной

влажности. Величина ρ

,

г/м3,

в условиях изобилия влаги может достигать

своего максимального значения ρ![]() ,

г/м3,

и будет показывать абсолютную влажность

полного насыщения при данной температуре

t.

Отношение фактически имеющейся влаги

ρ

к максимально возможной ρ

при той же температуре и давлении воздуха

будет определять степень насыщения

воздуха влагой φ = ρ

:

ρ

,

или иначе относительную влажность, о

чем говорилось ранее. ρ

определяется физико – химическими

свойствами воды и зависит прежде всего

от температуры системы вода – воздух.

Чем выше температура воздуха, тем больше

он может содержать влаги при предельном

насыщении.

,

г/м3,

и будет показывать абсолютную влажность

полного насыщения при данной температуре

t.

Отношение фактически имеющейся влаги

ρ

к максимально возможной ρ

при той же температуре и давлении воздуха

будет определять степень насыщения

воздуха влагой φ = ρ

:

ρ

,

или иначе относительную влажность, о

чем говорилось ранее. ρ

определяется физико – химическими

свойствами воды и зависит прежде всего

от температуры системы вода – воздух.

Чем выше температура воздуха, тем больше

он может содержать влаги при предельном

насыщении.

В зимнее время при температуре воздуха tв<0о в воздухе имеется небольшое количество водяных паров, хотя сама вода находится в твердом состоянии. В этом случае предельная влажность ρ очень мала (1 – 5 г/м3), т. е. зимой воздух практически сухой, но относительная влажность самая высокая (φ = 0,8 ÷ 0,9), так как при понижении температуры воздуха φ = ρ : ρ повышается из-за уменьшения ρ . В летнее время φ = 0,6 ÷ 0,8.

Объемное процентное содержание водяных паров в атмосферном воздухе, когда φ = 1, составляет при комнатной температуре (tв = 20о) примерно 2,5%. При степени насыщения воздуха водяными парами φ = 0,8 объемное процентное содержание водяных паров в воздухе составит примерно 1,5 – 2%. Влажный воздух можно представить в виде смеси сухого воздуха и водяных паров. П л о т н о с т ь в л а ж н о г о в о з д у х а складывается из массы сухого воздуха Мс.в., кг, и массы влаги ρ /1000 кг, содержащееся в 1 м3 влажного воздуха при tо С:

ρ![]() =

Мс.в. +

=

Мс.в. +

![]() кг/м3.

(6)

кг/м3.

(6)

После соответствующих преобразований формула для определения плотности влажного воздуха примет вид:

ρ

=

1,293![]() кг/м3,

(7)

кг/м3,

(7)

где

р![]() -

парциальное давление водяных паров в

насыщенном воздухе;

-

парциальное давление водяных паров в

насыщенном воздухе;

В – барометрическое давление воздуха, н/м2 (мм вод. ст.).

При экспериментальном определении влажности чаще всего находят количество влаги, приходящейся на 1 м3 сухого воздуха j (г/м3). Пересчет состава сухого газа на влажный производят по формулам.

2. РАСХОД КИСЛОРОДА ДЛЯ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

Количество кислорода (кг), которое необходимо израсходовать для полного сгорания единицы топлива (1 кг), согласно стехиометрическому соотношению, в химической реакции горения называется удельным теоретическим расходом кислорода. Это стехиометрическое число ωо, кг/кг, зависит:

от природы горючих элементов топлива:

для углерода:

С + О2 = СО2; ωо = 32 : 13 = 2,66 кг/кг;

для окиси углерода:

СО + 0,5О2 = СО2; ωо =16 :28 = 0,572 кг/кг;

для водорода:

Н2 + 0,5 О2 = Н2О; ωо = 16 : 2 = 8 кг/кг.

Углеводороды имеют значения ωо, близкие к углероду (табл. 2), так как масса водорода в углеводородах невелика;

2) от концентрации горючих элементов в техническом топливе, чем больше балласта в топливе, тем меньше ωо.

Таблица 2

Теоретический расход кислорода и атмосферного воздуха

на единицу топлива

Название горючих топлив |

Состав |

Реакция горения |

Расход кислорода |

Расход воздуха |

|||

ωо |

V |

L |

|||||

Кг/кг |

М3/кг |

М3/м3 |

М3/кг |

М3/м3 |

|||

Углерод |

С |

С+О2=СО2 |

2,667 |

1,867 |

- |

8,89 |

- |

Окись углерода |

СО |

СО+0,5О2=СО2 |

0,572 |

0,40 |

0,5 |

1,90 |

2,38 |

Водород |

Н2 |

Н2+0,5О2=Н2О |

8 |

5,60 |

0,5 |

26,74 |

2,38 |

Сера |

S |

S+O2=SO2 |

1 |

0.7 |

- |

3.33 |

- |

Метан |

СН4 |

СН4+2О2=СО2+2Н2О |

4 |

2,80 |

2 |

13,31 |

9,52 |

Этан |

С2Н6 |

С2Н6+3,5О2=2СО2+3Н2О |

3,74 |

2,60 |

3,5 |

12,43 |

16,66 |

Пропан |

С3Н8 |

С3Н8+5О2=3СО2+4Н2О |

3,64 |

2,54 |

5 |

12,10 |

23,80 |

Бутан |

С4Н10 |

С4Н10+6,5О2=4СО2+5Н2О |

3,58 |

2,50 |

6,5 |

11,90 |

30,94 |

Пентан |

С5Н12 |

С5Н12+8О2=5СО2+6Н2О |

3,56 |

2,49 |

8 |

11,85 |

38,08 |

Циклогексан |

С6Н12 |

С6Н12+9О2=6СО2+6Н2О |

3,43 |

2,40 |

9 |

11,42 |

42,71 |

Этилен |

С2Н4 |

С2Н4+3О2=2СО2+2Н2О |

3,04 |

2,13 |

1,5 |

10,26 |

11,90 |

Бензол |

С6Н6 |

С6Н6+7,5О2=6СО2+3Н2О |

3,0 |

2,10 |

7,5 |

12,4 |

35,70 |

Сероводород |

Н2S |

Н2S+1,5О2=Н2О+О2 |

1,41 |

0,98 |

1,5 |

4,73 |

7,14 |

При наличии многих горючих составляющих в топливе стехиометрическое число

ωо

= 0,01∑wxc![]() кг/кг, (8)

кг/кг, (8)

где wx – стехиометрическое число соответствующего горючего, кг/кг;

c - концентрация горючего элемента в топливе, % по массе;

ωо - для твердого и жидкого топлива подсчитывается по формуле

ωо = 0,01(ωсСр + ωННр + ωSSр – Ор) кг/кг. (9)

После подстановки значений ωс, ωН и ωS из табл. (2) получаем следующую формулу:

ωо = 0,01(2,667Ср + 8Нр + Sр – Ор) кг/кг. (9 а)

Теоретический объемный расход О2 (V ), необходимый для полного сгорания 1 кг топлива, определится из выражения

V

=

![]() м3/кг,

(10)

м3/кг,

(10)

где

ρ![]() =

1,43 кг/м3

– плотность кислорода.

=

1,43 кг/м3

– плотность кислорода.

Например для углерода

V

=![]() м3/кг.

м3/кг.

Значения V для горючих составляющих сведены в табл. 2. После подстановки в формулу (10) значения ωо из формулы (2), получим

V

=

м3/кг,

(10 а)

м3/кг,

(10 а)

Или после подстановки ωС, ωН из табл. 2

V = 0,01[1,867Ср + 5,6 Нр + 0,7 (Sр - Ор)] м3/кг, (10 б)

где 0,7 Ор - объем кислорода в 1 кг топлива, м3/кг.

В случае расчета V в м3 на 1 кг газообразного топлива соответствующие коэффициенты для горючих составляющих следует брать из табл. 2.

При расчете теоретического расхода кислорода, необходимого для полного сгорания 1 м3 газообразного топлива, нужно V (м3/кг), подсчитанное по формуле (10 а) умножить на плотность ρт, кг/м3:

V

= 0,01 м3/м3.

(11)

м3/м3.

(11)

Формула (11) путем простых преобразований может быть приведена к виду

V

= 0,01∑V

c![]() м3/м3,

(12)

м3/м3,

(12)

где V - теоретический объемный расход О2, необходимый для полного сгорания 1 м3 соответствующего горючего;

c - содержание горючего компонента в топливе, % (объемн.).

Стехиометрические объемные соотношения в реакции горения равны отношению молей. Так, для сгорания 1 м3 СО по реакции горения требуется V =0.5 м3 О2, а для сгорания СН4 2 м3 (см. табл. 2).

Пользуясь этими данными и зная состав газообразного топлива в объемных процентах, определяем V в м3/м3 топлива:

V = 0,01 (0,5СО + 0,5Н2 + 2СН4 + … + 1,5 Н2S – О2) м3/м3, (13)

где О2 - содержание кислорода в топливе, % (объемн.).

Если обозначить углеводороды через СmHn, то количество кислорода, рекомендуемое для полного сгорания всех углеводородов, может быть представлено общей формулой

V

=0,01 (m

+

![]() )

CmHn

м3/м3.

)

CmHn

м3/м3.

Например, для горения 1 м3 этана С2Н6, когда m = 2 и n = 6,

V

=0,01 (2 +

![]() )

∙ 100 = 3,5 м3/м3.

)

∙ 100 = 3,5 м3/м3.

Тогда в общем виде формула (13) примет вид

V = 0,01[0,5Н2 + 0,5СО + 1,5Н2S + (m + ) CmHn – O2 ] м3/м3. (13 а)

3. РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА ВОЗДУХА

Количество воздуха, необходимого для горения топлива, можно определять по объему (м3) или по массе (кг). Расход воздуха, отвечающий стехиометрическому, также называется теоретическим. Объемный расход воздуха обозначают Lо (м3/кг, м3/м3), а расход по массе Gо (кг/кг). Для расчета воздуха на горение существуют три метода: аналитический, приближенный, по графикам.

Аналитический

метод расчета. Теоретический

расход воздуха определяют по теоретическому

расходу кислорода [формулы (11 – 13)] и

объемной доле кислорода в воздухе k![]() :

:

L![]() =

=![]() м3/м3,

м3/кг.

(14)

м3/м3,

м3/кг.

(14)

Подставив

V![]() из формулы (10 а), получим теоретический

объемный расход сухого воздуха для

сжигания 1 кг твердого и жидкого топлива:

из формулы (10 а), получим теоретический

объемный расход сухого воздуха для

сжигания 1 кг твердого и жидкого топлива:

L![]() =

=![]() м3/кг.

(15)

м3/кг.

(15)

Для атмосферного воздуха k =0,21, и формула (15) принимает вид

L =0,0889Ср+0,26Нр+0,0333(Sр-Ор) м3/кг. (15 а)

Объемный теоретический расход сухого воздуха на 1 м3 газообразного топлива определится по формуле (16):

L

= м3/м3.

(16)

м3/м3.

(16)

Для атмосферного воздуха k =0,21, и формула (16) принимает вид

L = 0,01(2,38СО+2,38Н2+9,52СН4+…+7,14Н2S-4,76О2) м3/м3. (16 а)

Коэффициенты, показывающие теоретический расход сухого атмосферного воздуха (м3) на 1 м3 соответствующего горючего, приведены в табл. (2).

Если

для горения используют влажный воздух,

в котором на 1 м3

сухой части содержится f,

г,

влаги или

![]() ,

м3,

водяного пара, то расход влажного

воздуха составит

,

м3,

водяного пара, то расход влажного

воздуха составит

L =(1+0,00124f)L м3/ед. топл. (17)

Чтобы

обеспечить более быстрое и полное

сгорание топлива, вводят избыточный

воздух в некотором количестве сверх

теоретического L![]() ,

зависящее от вида топлива и организации

процесса его сжигания. Отношение объема

избыточного воздуха L

к теоретическому объемному расходу

воздуха L

,

необходимому для сжигания единицы

топлива, носит название к о э ф ф и ц и е

н т а и з б ы т к а в о з д у х а, обозначают

его буквой α и выражают в долях от единицы

или объемных процентах:

,

зависящее от вида топлива и организации

процесса его сжигания. Отношение объема

избыточного воздуха L

к теоретическому объемному расходу

воздуха L

,

необходимому для сжигания единицы

топлива, носит название к о э ф ф и ц и е

н т а и з б ы т к а в о з д у х а, обозначают

его буквой α и выражают в долях от единицы

или объемных процентах:

α=![]() ,

или α=

∙100%.

(18)

,

или α=

∙100%.

(18)

Так как избыточный воздух переходит в продукты сгорания, увеличивая их объем, и тем самым повышает унос тепла с отходящими газами, то стремятся осуществить сжигание топлива при минимальном избытке воздуха, обеспечивающем полноту сгорания в данном конкретном случае. Чем лучше организация сжигания топлива, тем меньше избытка воздуха требуется. Ориентировочные нормы коэффициента избытка воздуха, которые могут изменяться в зависимости от организации процесса сжигания топлива (от конструкции горелок и форсунок), колеблются на практике в следующих пределах: для газообразных топлив α=0,03÷0,15, для жидких топлив α=0,15÷0,20.

Воздух

в количестве, которое практически вводят

для полного сгорания единицы топлива,

называют д е й с т в и т е л ь н ы м р а с

х о д о м воздуха (L![]() ).

Отношение действительного расхода

воздуха к теоретически необходимому

носит название к о э ф ф и ц и е н т а р

а с х о д а воздуха. Этот коэффициент

обозначают буквой «n»

и выражают так же, как и α. На практике

часто α называют коэффициентом избытка

воздуха, а подразумевают под ним

коэффициент расхода n,

вследствие чего могут возникать

недоразумения. Если

).

Отношение действительного расхода

воздуха к теоретически необходимому

носит название к о э ф ф и ц и е н т а р

а с х о д а воздуха. Этот коэффициент

обозначают буквой «n»

и выражают так же, как и α. На практике

часто α называют коэффициентом избытка

воздуха, а подразумевают под ним

коэффициент расхода n,

вследствие чего могут возникать

недоразумения. Если

![]() L

:

L

=

n

и L

∙L

=α,

L

:

L

=

n

и L

∙L

=α,

то n=1+α, (19)

следовательно, L = n L . (20)

Приближенный

метод расчета. Нужно

отметить следующую закономерность: чем

больше теплота сгорания топлива (Q![]() ),

тем больше воздуха необходимо для

сгорания единицы топлива. На использовании

этой прямой пропорциональной зависимости

между теплотой сгорания и расходом

воздуха построены приближенные

(инженерные) формулы для расчета расхода

атмосферного воздуха:

),

тем больше воздуха необходимо для

сгорания единицы топлива. На использовании

этой прямой пропорциональной зависимости

между теплотой сгорания и расходом

воздуха построены приближенные

(инженерные) формулы для расчета расхода

атмосферного воздуха:

L

=k![]() [м3/кг,

м3/м3],

(21)

[м3/кг,

м3/м3],

(21)

где k – поправочный коэффициент, зависящий от рода топлива, значение которого приведено в табл. (3) (значение его близко к единице; для углерода его значение максимально k = 1,10, для окиси углерода – минимально k = 0,788, для водорода k = 0,93).

Таблица 3

Значение коэффициента k в формуле (21)

-

Вид топлива

Коэффициент k

Водород

0,93

Углерод

1,10

Антрацит

1,10

Угли

1,10

Жидкое топливо

1,10

Природный газ

1,11

Метан

1,11

Торф

1,10

Дрова

1,06

Коксовый газ

1,02

Окись углерода

0,788

Доменный газ

0,81

Генераторный газ

0,87

В формуле (21) Q выражено в ккал.

Для быстрого и ориентировочного определения расхода воздуха можно исходить из положения, что на 1000 ккал теплоты сгорания топлива требуется приблизительно 1 м3 воздуха. Лучшее приближение получается по формулам, приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Эмпирические

формулы для определения L

и

V![]() (м3/кг

или м3/м3)

(м3/кг

или м3/м3)

Топливо |

Теоретически необходимое количество воздуха |

Количество продуктов сгорания (при n = 1) |

Дрова |

4,66(1

-

|

5,3 – 4,055 м3/кг |

Уголь |

1,01 |

0,89 |

Жидкое топливо |

0,85 |

1,11 м3/кг |

Газообразное топливо (Q <3000 ккал/м3) |

0,875 м3/м3 |

0,725 |

Газообразное топливо (Q >3000 ккал/м3) |

1,09 |

1,14 |

Коксодоменная смесь |

|

0,945 |

Объем углекислого газа

V![]() =

0.01∙ 1.867Cр

м3/кг,

(22)

=

0.01∙ 1.867Cр

м3/кг,

(22)

где 1,867 – объем углекислого газа, полученный при полном сгорании 1 кг углерода.

Объем водяных паров складывается:

а) из объема водяных паров, образовавшихся от сгорания 1 кмоля водорода топлива в количестве 22,4:2=11,2 м3/кмоль;

б) из объема водяных паров, полученных в результате испарения влаги топлива – 1,242 Wр, где 1,242 – удельный объем водяного пара (м3/кг);

в) при сжигании жидкого топлива его предварительно распыляют воздухом или паром; если обозначить через Wф количество пара (в килограммах), расходуемое в форсунках для распыления 100 кг топлива, то количество пара в продуктах сгорания увеличится на 1,242 Wф (м3/кг);

г) из объема водяных паров, перешедших из воздуха: 0,00124fL [см. формулу (17).

Общее количество водяных паров в продуктах сгорания

V![]() =0,01[11,2Нр+1,242(Wр+Wф)]+0,00124fL

м3/кг. (23)

=0,01[11,2Нр+1,242(Wр+Wф)]+0,00124fL

м3/кг. (23)

При наличии серы в продуктах сгорания будет присутствовать сернистый газ. Из 1 кг S получится 22,4:32 = 0,7 м3 SО2.

Следовательно

V![]() =

0,01∙0,75Sр,

(23 а)

=

0,01∙0,75Sр,

(23 а)

V![]() ÷V

=

V

÷V

=

V![]() =

0,01(1,867Cр+0,7Sр)

=

=

0,01(1,867Cр+0,7Sр)

=

= 0,01∙1,867(Ср+0,375Sр) м3/кг (24)

4.

Содержание азота в продуктах сгорания

складывается из азота топлива 0,8Nр,

где 0,8 – удельный объем азота (22,4:28 = 0,8

м3/кг),

а азота воздуха V![]() =

(1 - k

)

L

,

где k

- объемная доля кислорода в воздухе [см.

формулу (14)].

=

(1 - k

)

L

,

где k

- объемная доля кислорода в воздухе [см.

формулу (14)].

Следовательно, объем азота в продуктах сгорания

V = 0,01∙0,8Nр + (1 - k )L . (25)

Объем избыточного кислорода воздуха

V![]() =

k

(n

– 1) L

м3/кг.

(26)

=

k

(n

– 1) L

м3/кг.

(26)

Общий объем продуктов сгорания (Vд) при сжигании твердого и жидкого топлива

Vд = 0,01(1,867Ср+0,7Sр)+0,01[11,2Нр+1,242(Wp+Wф)] + 0,00124fвL +

+ 0,01∙0,8Nр + (1 - k )L + k (n – 1) L , (27)

При сжигании газообразного топлива объем продуктов сгорания определяют по следующим формулам:

1. Объем углекислого газа:

V

=

0,01[CO![]() +

COт

+ СН

+

COт

+ СН![]() +

∑m(CmHn)т]

м3/м3,

(28)

+

∑m(CmHn)т]

м3/м3,

(28)

где CO , COт и т. д. – составляющие топлива, % (объемн.).

Из 1 м3 СО получается 1 м3 СО2, поэтому при окиси углерода стоит коэффициент 1. При горении углеводородов CmHn количество молей СО2 в реакции получается равным количеству атомов углерода. Например, при горении С2Н6 получается 2СО2 и т. д.

Общая формула для подсчета объема углекислого газа, полученного при полном сгорании углеводородов CmHn:

V![]() =

∑m(CmHn).

=

∑m(CmHn).

Аналогично подсчитывают объем водяного пара, полученного при полном сгорании CmHn:

V![]() =

∑

=

∑![]() (

CmHn).

(

CmHn).

2. Объем водяного пара

V![]() =

[H

+

2CH

+

∑

=

[H

+

2CH

+

∑![]() (

CmHn)т]

+0,00124fт+

0,00124fвL

м3/м3,

(29)

(

CmHn)т]

+0,00124fт+

0,00124fвL

м3/м3,

(29)

где fт - влажность топлива, отнесенная к 1 м3 сухого газа, г/м3;

fв – влажность воздуха, отнесенная к 1 м3 сухого воздуха, г/м3.

3. Объем SO2:

V![]() =

0,01Н2Sт.

(30)

=

0,01Н2Sт.

(30)

4. Объем азота:

V![]() =

0,01N

+

(1 - k

)L

м3/м3.

(31)

=

0,01N

+

(1 - k

)L

м3/м3.

(31)

5. Объем избыточного кислорода:

V![]() =

k

(n

– 1)L

м3/м3.

(32)

=

k

(n

– 1)L

м3/м3.

(32)

Общий объем продуктов горения:

Vд

= 0,01[СО

+

СО![]() +

СН

+

m(CmHn)

+

H

+

2CH

+

∑

+

СН

+

m(CmHn)

+

H

+

2CH

+

∑![]() +

+

+

N

]

+ (1 - k![]() +

0,00124fг

+ 0,00124fвL

+

k

+

0,00124fг

+ 0,00124fвL

+

k![]() м3/м3. (33)

м3/м3. (33)

Приближенный метод расчета. Этот метод расчета продуктов сгорания (Vд), так же как и расхода воздуха, основан на прямой зависимости Vд от теплоты сгорания топлива. Такие формулы для различных видов топлива приведены в табл. 4.

Для подсчета состава продуктов сгорания общий объем продуктов сгорания Vд принимают за 100% и находят процентное содержание каждого составляющего:

СО2

=

![]() Н2О

=

Н2О

=

![]() и т. д.

и т. д.

Недожог топлива

На практике возможны случаи, когда в рабочем пространстве печи по различным причинам топливо сгорает не полностью и получается недожог топлива, что совершенно нежелательно, так как ведет к ненужному перерасходу топлива. Различают химический, физический и механический недожог топлива.

Химический недожог.

Если для полного сжигания топлива будет подано недостаточное количество воздуха, то в продуктах сгорания наряду с углекислым газом и водой будут присутствовать горючие газы (СО, Н2 и СН4), т. е. получится недожог топлива (содержание более тяжелых углеводородов в продуктах сгорания возможно лишь в ничтожных количествах). Этот недожог называют химическим, так как он обусловлен нехваткой воздуха для протекания химических реакций горения.

Величина химического недожога может быть определена по следующей формуле:

Qх.н.

= 0,01(12,77СОс.г.

+ 10,8Н![]() +

35,8СН

+

35,8СН![]() )Vc/г

МДж/ед.топл., (34)

)Vc/г

МДж/ед.топл., (34)

где СОс.г., Н , СН - объемное процентное содержание горючих компонентов в сухих дымовых газах; множители при горючих компонентах означают теплоту сгорания одного объемного процента соответствующего горючего;

Vc/г – объем сухих дымовых газов, полученный при сжигании единицы топлива с учетом химического недожога, м3/ед. топл.; определение Vc/г представляет некоторые трудности и рассматривается выше.

Особенно велико влияние недожога на потери тепла для топлив с низкой теплотой сгорания. О том, какое количество тепла остается неиспользованным в рабочем пространстве печи при наличии химического недожога доменного газа, можно судить из примера 2.

Объем Vc/г в примере найден приближенно из условия полного сгорания топлива. Результаты расчета горения доменного газа приведены в таблицах. Пользуясь данными таблиц получим: Vc/г = Vв.г. - V =1,67 –

- 0,05 = 1,62 м3.

Физический недожог.

Наличие в продуктах сгорания топлива кислорода и горючих газов (СО, Н2 и др.) говорит о другом виде недожога, который называют физическим. При сжигании топлива факельным способом физический недожог обнаруживают по чрезмерно большой длине факела пламени, когда она превышает длину рабочего пространства печи. Следует отметить, что физический недожог повышает потери топлива с продуктами сгорания еще в большей степени, чем химический.

Физический недожог может быть устранен реконструкцией топливосжигающих устройств, которые должны обеспечить завершение перемешивания топлива с воздухом и сгорания в пределах рабочего пространства печи.

Механический недожог.

При сжигании твердого топлива в слое под механическим понимают недожог топлива вследствие провала горючего через зазоры колосниковой решетки, потерь со шлаком и уносом частиц топлива с продуктами сгорания.

Для приближенных расчетов механического недожога принимают, что топливо, провалившееся между колосниками, потерянное со шлаком и уносом, содержит только золу и углерод.

Если обозначить углерод, потерянный в результате механического недожога, через Смех, то

Смех = Сшл + Спр + Сун.

Тогда количество фактически сгоревшего углерода (С′) определится по разности С′ = Ср - Смех.

При более точных расчетах такие же поправки необходимо вносить в содержание водорода и других составляющих, потерянных в результате механического недожога. Методика таких расчетов представляет значительные трудности и изложена в специальной литературе.

Расчеты показателей процесса сжигания

топлива по результатам газового анализа продуктов

сгорания

На основании анализа продуктов сгорания можно определить важные показатели процесса сжигания топлива, основными из которых являются: коэффициент расхода воздуха для горения (n), объем сухих продуктов сгорания при сжигании единицы топлива Vс.г. (м3/м3); величина химического недожога (Qх.н., кДж/м3). В ряде случаев для подсчета указанных величин, кроме анализа продуктов сгорания, требуется произвести также и анализ сжигаемого топлива. Рассмотрим кратко методику расчетов по результатам газового анализа. Подробное изложение теории тепловых расчетов по анализу газов приведено в специальной литературе.

Определение коэффициента расхода воздуха

Коэффициент расхода воздуха n представляет собой отношение действительного и теоретического расхода воздуха, т. е.

n

=

![]() .

.

Заменив отношение объемных расходов воздуха отношением объемов азота, получим

n

=

![]() ,

,

где

V![]() -

объем азота при действительном расходе

воздуха L

;

-

объем азота при действительном расходе

воздуха L

;

V![]() -

то же, при теоретическом расходе воздуха.

-

то же, при теоретическом расходе воздуха.

При определении коэффициента расхода воздуха по этой формуле следует различать случаи полного и неполного сгорания топлива, причем в каждом из этих случаем нужно еще учитывать содержание азота в топливе. К топливу с малым содержанием азота относится, в первую очередь, жидкое топливо, где количество азота составляет десятые доли процента, затем твердое топливо, где содержание азота в горючей массе не превышает 2,5 –

- 3%. К этой группе топлив можно отнести также большинство природных газов, содержание азота в которых составляет 0,5 – 3 %.

К топливам с большим содержанием азота относятся воздушный и смешанный генераторный газы, а также доменный газ, где содержание азота составляет 50 – 60%, промежуточное положение занимают водяной, парокислородный и коксовый газы, где содержание азота может доходить до 10% . Применение той или иной формулы для этих топлив будет зависеть от необходимой точности расчета.

О п р е д е л е н и е к о э ф ф и ц и е н т а р а с х о д а в о з д у х а п р и п о л н о м с г о р а н и и т о п л и в а. При полном сгорании топлива с действительным расходом воздуха в состав продуктов сгорания будут входить углекислый газ, водяной пар, азот, сернистый газ, кислород (внесенный с избыточным воздухом). Содержание азота в продуктах сгорания (дымовых газах) будет складываться из объема азота, вносимого с действительным расходом воздуха, а также объема азота, перешедшего из топлива. Следовательно,

V![]() .

.

Теоретический расход кислорода пойдет на химические реакции с горючими составляющими топлива, а в продукты сгорания перейдет кислород, внесенный с избыточным воздухом.

1.

Т о п л и в о с м а л ы м с о д е р ж а н

и е м а з о т а (N2<3%).

Для твердого и жидкого топлива, а также

природных газов, содержащих незначительное

количество азота, можно считать, что

азот в продуктах сгорания перешел только

лишь из воздуха, т. е. N![]() .

Объем азота, внесенный с теоретическим

расходом воздуха, может быть определен

по разности между объемами азота,

вошедшими с действительным и избыточным

расходами воздуха, т. е. V

.

Объем азота, внесенный с теоретическим

расходом воздуха, может быть определен

по разности между объемами азота,

вошедшими с действительным и избыточным

расходами воздуха, т. е. V![]() .

Следовательно, формула для определения

коэффициента расхода воздуха примет

вид:

.

Следовательно, формула для определения

коэффициента расхода воздуха примет

вид:

n

=

.

.

В свою очередь

V![]() =

[(1 - k

=

[(1 - k![]() ]

V

]

V![]() ,

(35)

,

(35)

kO![]() -

объемная доля кислорода в воздухе;

-

объемная доля кислорода в воздухе;

δ - объем азота, приходящийся на 1 м3 кислорода воздуха.

В

сухом атмосферном воздухе kO

=0,21,

δ=![]() В обогащенном воздухе, где kO

>0.21,

значение δ уменьшается. Например, при

kO

=0,25,

δ=

В обогащенном воздухе, где kO

>0.21,

значение δ уменьшается. Например, при

kO

=0,25,

δ=![]() .

Подтвердив значение V

.

Подтвердив значение V![]() из

формулы (35) в формулу для определения

коэффициента расхода воздуха, получим

из

формулы (35) в формулу для определения

коэффициента расхода воздуха, получим

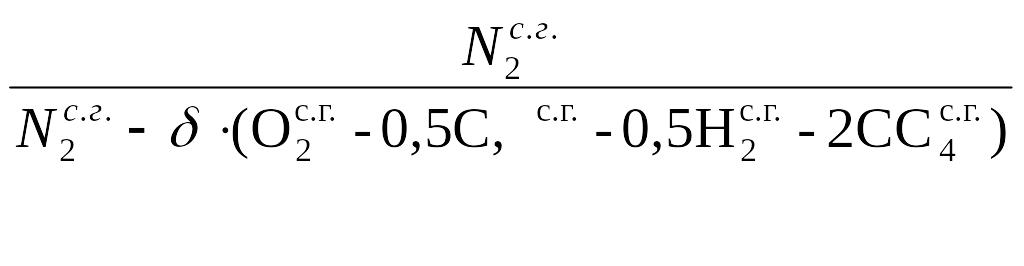

n= ,

(36)

,

(36)

![]() ,

,

![]() - объем азота и кислорода в сухих дымовых

газах.

- объем азота и кислорода в сухих дымовых

газах.

Заменив объемы и в формуле (36) процентным содержанием соответствующих компонентов в сухом дымовом газе по следующим выражениям:

N

=![]()

![]() ,

O

=

,

O

=![]() .

(37)

.

(37)

После

подстановки

и

из формулы (37) в выражение (36) и сокращения

всех членов на

![]() /100

формула (36) примет вид

/100

формула (36) примет вид

n (38)

(38)

Формула

(38) носит название азотной, так как для

определения коэффициента расхода

воздуха по этой формуле нужно на ряду

с процентным содержанием избыточного

кислорода (![]() )

знать процентное содержание азота в

сухих продуктах сгорания (

)

знать процентное содержание азота в

сухих продуктах сгорания (![]() ).

Формула (38) является довольно простой

так как требует определения только двух

компонентов в продуктах сгорания –

азота и кислорода, однако для некоторых

видов топлива эта формула может быть

упрощена еще большей степени. Если в

продуктах сгорания содержится мало

водяных паров, то содержание азота в

сухих продуктах сгорания идет близко

к содержанию азота в атмосферном воздухе

и составляет примерно 79 – 80%. В этом

случае можно принять

=

).

Формула (38) является довольно простой

так как требует определения только двух

компонентов в продуктах сгорания –

азота и кислорода, однако для некоторых

видов топлива эта формула может быть

упрощена еще большей степени. Если в

продуктах сгорания содержится мало

водяных паров, то содержание азота в

сухих продуктах сгорания идет близко

к содержанию азота в атмосферном воздухе

и составляет примерно 79 – 80%. В этом

случае можно принять

=

![]() и формула (38) примет вид

и формула (38) примет вид

n=![]() (39)

(39)

Эта формула носит название кислородной, так как дает возможность определить коэффициент расхода воздуха только лишь по процентному содержанию кислорода в продуктах сгорания. Формула (39) дает хорошую точность расчета для антрацита и каменных углей.

2.

Топливо со значительным содержанием

азота (N2![]() 10%).

К этому виду топлива относят, в основном,

доменный и генераторный газы (N2=

50

10%).

К этому виду топлива относят, в основном,

доменный и генераторный газы (N2=

50![]() 60%).

В коксовом газе также может содержаться

азот в количестве, доходящим до 10%. Для

этих топлив уже нельзя пренебречь

содержанием азота в топливе, и для

определения процентного содержания

азота, перешедшего в дымовые газы из

воздуха, нужно пользоваться формулой

60%).

В коксовом газе также может содержаться

азот в количестве, доходящим до 10%. Для

этих топлив уже нельзя пренебречь

содержанием азота в топливе, и для

определения процентного содержания

азота, перешедшего в дымовые газы из

воздуха, нужно пользоваться формулой

N![]() =

- (

=

- (![]() ·V

·V![]() ),

(40)

),

(40)

где - содержание азота в сухом топливе,%;

Подставив

значение N![]() из формулы (40) в (38) получим

из формулы (40) в (38) получим

n= (41)

(41)

Следовательно,

для определения коэффициента расхода

воздуха в данном случае нужно производить

анализ не только продуктов сгорания,

но и анализ газообразного топлива с

целью определения в нем процентного

содержания азота N![]() .

.

Определение коэффициента расхода воздуха при неполном сгорании топлива.

При неполном сгорании топлива наличие кислорода в дымовых газах обусловлено не только внесением его с избыточным воздухом, как это было при полном сгорании, но также и присутствием исходного кислорода, который по тем или иным причинам не был израсходован на реакции горения. Так, если в сухих дымовых газах будет иметь место какой-то процент СО , то содержание кислорода, который должен быть израсходован на ее сгорание, составит по реакции горения 0,5 СО . Объем кислорода, внесенного избыточным воздухом, будет равен разности между кислородом, определяемым анализом продуктов сгорания, и кислородом, который должен быть израсходован на догорание горючих газов, обнаруженных в продуктах сгорания, т.е.

О![]() =

О

- 0,5СОс.г.

– 0,5Н

- 2СН

(42)

=

О

- 0,5СОс.г.

– 0,5Н

- 2СН

(42)

Подставив значение О из формулы (42) в (36), получим следующие формулы для определения коэффициента расхода воздуха при неполном сгорании:

для топлива с малым содержанием азота (N2<3%)

n= ;

(43)

;

(43)

для топлива с малым содержанием азота и водорода при сжигании в обычном атмосферном воздухе

n=![]() ;

(44)

;

(44)

для топлива со значительным содержанием содержанием азота (N2>3%)

n= .

(45)

.

(45)

Когда в дымовых газах нет окиси углерода, водорода и метана, формулы (43) – (45) превращаются в формулы полного сгорания (38) – (41).

Определение объема сухих дымовых газов

Объем влажных дымовых газов (Vв.г.) складывается из объема сухих дымовых газов (Vс.г.) и объема водяных паров (VН О). Определив газовым анализом объемное процентное содержание компонентов в сухих дымовых газах, а также рассчитав объемы этих компонентов на единицу топлива, можно найти объем сухих продуктов сгорания на единицу топлива.

Определение Vс.г при полном сгорании твердого и жидкого топлив. При полном сжигании твердого и жидкого топлив, когда весь углерод топлива превращается в окись углерода, объем дымовых газов может быть определен из выражения

V

=

Vс.г

·CO

,

или Vс.г= м3/кг,

м3/кг,

где CO - объем окиси углерода, полученный при сжигании 1 кг топлива, подсчитывают по формуле (22).

Если

в топливе присутствует также летучая

сера, то V![]() в дымовых газах подсчитывают по формуле

(23) и формула для определения объема

сухих дымовых газов, полученных при

сжигании 1 кг топлива, принимает вид

в дымовых газах подсчитывают по формуле

(23) и формула для определения объема

сухих дымовых газов, полученных при

сжигании 1 кг топлива, принимает вид

![]() =

=

·100

м3/кг.

(46)

·100

м3/кг.

(46)

Применив

общепринятое обозначение CO2+SO2=RO2

и подставив

в формулу(46) значения

![]() и

и

![]() из формул (21) и (23), получим

из формул (21) и (23), получим

= (47)

(47)

где

![]() - содержание углерода в рабочем топливе,

перешедшим в углекислый газ.

- содержание углерода в рабочем топливе,

перешедшим в углекислый газ.

После вынесения 0,0187 за скобки в числителе выражения (47), получим следующую формулу:

![]() =

= (48)

(48)

Обозначив

![]() через kp,

получим окончательное выражение для

определения объема сухих продуктов

сгорания при сжигании твердого и жидкого

топлив:

через kp,

получим окончательное выражение для

определения объема сухих продуктов

сгорания при сжигании твердого и жидкого

топлив:

=![]() .

(49)

.

(49)

Определение при неполном сгорании твердого и жидкого топлив. При неполном сгорании твердого и жидкого топлив образуется не только окись углерода и окись углерода, но и метан и другие углеводородные соединения.

Следовательно, можно записать

СР=

С![]() +С

+С![]() +С

+С![]() …%.

…%.

Соответственно

VCO

и V![]() в дымовых газах могутбыть подсчитаны

по следующим формулам:

в дымовых газах могутбыть подсчитаны

по следующим формулам:

VCO=![]() =

=![]() =1.87·

=1.87·![]() м3/кг

(50)

м3/кг

(50)

где 2,33 – масса окиси углерода, полученная при неполном сжигании 1 кг углерода по реакции С + 1,5О2 = СО, кг;

1,25 – плотность СО, кг/м3;

V

= =

=![]() =1.87·

=1.87·![]() м3/кг

(51)

м3/кг

(51)

где 1,33 – масса метана, приходящаяся на 1 кг углерода по реакции С +

+ 2Н2 =СН4, кг

0,716 – плотность метана, кг/м3.

Объем сухих дымовых газов при неполном сгорании по аналогии с формулой (46) может быть подсчитан из выражения:

Vс.г.=![]() м3/кг,

м3/кг,

где

![]() и

и

![]() - объемное содержание компонентов в

сухих продуктах сгорания по газовому

анализу.

- объемное содержание компонентов в

сухих продуктах сгорания по газовому

анализу.

Подставив

значения

![]() ,

,

,

,

![]() ,

,

![]() из формул (22), (23), (50), (51) приняв kp=CP+0.375SP

и проделав преобразования, аналогичные

преобразованиям при выводе формулы

(49), получим

из формул (22), (23), (50), (51) приняв kp=CP+0.375SP

и проделав преобразования, аналогичные

преобразованиям при выводе формулы

(49), получим

=1,87·![]() .

(52)

.

(52)

При

полном сгорании топлива

![]() =0;

=0;

![]() =0)

формула (52) превращается в формулу (49).

=0)

формула (52) превращается в формулу (49).