- •1.Волны в упругой среде

- •2. Энергия упругой волны

- •3. Отражение и преломление упругих волн

- •5.Методы наблюдения интерференции света

- •6. Интерференция в тонких плёнках. Полосы равной толщины и равного наклона

- •7. Дифракция света

- •8. Дифракция Фраунгофера

- •9.Применение дифракции и интерференции.

- •10. Поляризация света

- •11. Способы получения поляризованного света

- •12. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков

- •14. Тепловое излучение. Основные хар-ки теплового излучения

- •Основные законы теплового излучения

- •Закон излучения Кирхгофа

- •Закон смещения Вина

- •[Править]Общий вид закона смещения Вина

- •15. Формула Планка для спектральной плотности энергетической светимости

- •16. Фотоэффект и его законы

- •17. Масса и импульс фотона, давление света

- •18. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества

- •19. Волновая функция и ее статистический смысл. Физические величины в квантовой механике.

- •20. Общее уравнение Шредигера.

- •21. Туннельный эффект

- •Упрощённое объяснение

- •22. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме»

- •24. Атом водорода в квантовой механике

5.Методы наблюдения интерференции света

Условия наблюдения интерференции

Рассмотрим несколько характерных случаев:

1. Ортогональность поляризаций волн.

При

этом ![]() и

и

![]() .

Интерференционные полосы отсутствуют,

а контраст равен 0. Далее, без потери

общности, можно положить, что поляризации

волн одинаковы.

.

Интерференционные полосы отсутствуют,

а контраст равен 0. Далее, без потери

общности, можно положить, что поляризации

волн одинаковы.

2.

В случае равенства частот волн ![]() и

контраст полос не зависит от времени

экспозиции

и

контраст полос не зависит от времени

экспозиции ![]() .

.

3.

В случае ![]() значение функции

значение функции ![]() и

интерференционная картина не наблюдается.

Контраст полос, как и в случае ортогональных

поляризаций, равен 0

и

интерференционная картина не наблюдается.

Контраст полос, как и в случае ортогональных

поляризаций, равен 0

4.

В случае ![]() контраст полос существенным образом

зависит от разности частот и времени

экспозиции.

контраст полос существенным образом

зависит от разности частот и времени

экспозиции.

В физике когерентностью называется скоррелированность (согласованность) нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, если разность их фаз постоянна во времени и при сложении колебаний получается колебание той же частоты.

Классический пример двух когерентных колебаний — это два синусоидальных колебания одинаковой частоты. Опыт Юнга — эксперимент, проведённый Томасом Юнгом и ставший экспериментальным доказательством волновой теории света. Результаты эксперимента были опубликованы в 1803 году.

В опыте пучок света направляется на непрозрачный экран-ширму с двумя параллельными прорезями, позади которого устанавливается проекционный экран. Этот опыт демонстрирует интерференцию света, что является доказательством волновой теории. Особенность прорезей в том, что их ширина приблизительно равна длине волны излучаемого света. Ниже рассматривается влияние ширины прорезей на интерференцию.

Если исходить из того, что свет состоит из частиц (корпускулярная теория света), то на проекционном экране можно было бы увидеть только две параллельных полосы света, прошедших через прорези ширмы. Между ними проекционный экран оставался бы практически неосвещенным.

С другой стороны, если предположить, что свет представляет собой распространяющиеся волны (волновая теория света), то, согласно принципу Гюйгенса, каждая прорезь является источником вторичных волн.

Если вторичные волны достигнут линии в середине проекционного экрана, находящейся на равном удалении от прорезей, синхроннои в одной фазе, то на серединной линии экрана их амплитуды прибавятся, что создаст максимум яркости. То есть, максимум яркости окажется там, где согласно корпускулярной теории, яркость должна быть практически нулевой. Корпускулярная теория света является неверной, когда прорези достаточно тонкие, создавая тем самым интерференцию.

На определенном удалении от центральной линии, напротив, волны окажутся в противофазе — их амплитуды компенсируются, что создаст минимум яркости (темная полоса). По мере дальнейшего удаления от средней линии яркость периодически изменяется, возрастая до максимума и снова убывая.

На проекционном экране получается целый ряд чередующихся интерференционных полос, что и было продемонстрировано Томасом Юнгом.

Для осуществления интерференции света необходимо получить когерентные световые пучки, для чего применяются различные приемы. До появления лазеров во всех приборах для наблюдения интерференции света когерентные пучки получали разделением и последующим сведением световых лучей, исходящих из одного и того же источника.

1. Метод Юнга. Источником света служит ярко освещенная щель S, от которой световая волна падает на две узкие равноудаленные щели S1 и S2, параллельные щели S. Таким образом, щели S1 и S2 играют роль когерентных источников.

2. Зеркала Френеля. Свет от источника S падает расходящимся пучком на два плоских зеркала А1О и А2О, расположенных относительно друг друга под углом, лишь немного отличающимся от 180°. Используя правила построения изображения в плоских зеркалах, можно показать, что и источник, и его изображения S1 и S2 лежат на одной и той же окружности радиуса r с центром в О.

3. Бипризма Френеля. Она состоит из двух одинаковых, сложенных основаниями призм с малыми преломляющими углами. Свет от источника S преломляется в обеих призмах, в результате чего за бипризмой распространяются световые лучи, как бы исходящие из мнимых источников S1 и S2, являющихся когерентными. Таким образом, на поверхности экрана (в заштрихованной области) происходит наложение когерентных пучков и наблюдается интерференция.

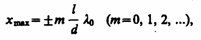

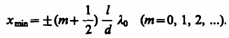

Подставив

найденное значение в условия, получим,

что максимумы интенсивности будут

наблюдаться в случае, если

а

минимумы — в случае, если

а

минимумы — в случае, если

Расстояние между двумя соседними

максимумами (или минимумами), называемое

шириной

интерференционной полосы,

равно

Расстояние между двумя соседними

максимумами (или минимумами), называемое

шириной

интерференционной полосы,

равно